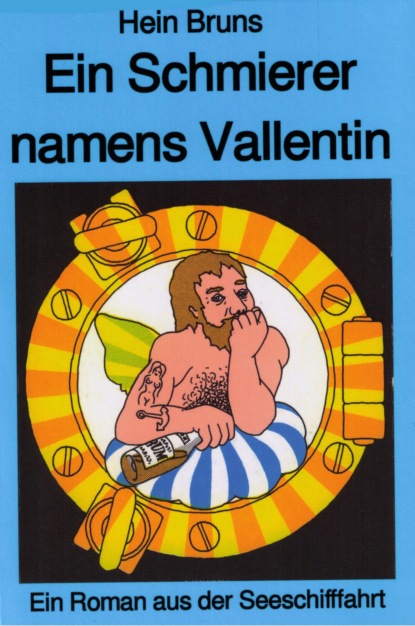

Ein Schmierer namens Vallentin

- -

- 100%

- +

Lang und träge ist die Dünung des Nordatlantiks. Die Küste Spaniens schiebt sich an Backbordseite vorbei. Das Schiff ist eine schwimmende Insel, wie losgelöst vom Festland. Die Menschen sind mit losgelöst vom Festland. Ihre Freuden und Leiden, ihre Gedanken und Empfindungen, ihre Begierden und Sehnsüchte, ihre Höhen und Tiefen menschlichen Seins, das alles ist losgelöst vom Festland. Das Schiff ist eine schwimmende Insel. Eine Insel mit Kastengeist. Wir vorne und „die“ achtern. Wir vorne sind das Volk und „die“ achtern die Herren. Aber auch die Herren sind Menschen.

Heute Abend gibt es Hammelfleisch und Kohl. Der Kapitän ist ein Grieche. Darum Hammelfleisch. Dieser hier, ein gedrungener, schwarzhaariger Kerl mit Rattenaugen. Stets weiß und korrekt gekleidet, stets das Volk übersehend, stets nur bissig fragend und bissig antwortend. Anspringen könnte ich ihn jetzt schon. Bei Wachablösung mittags läuft er auf dem Kapitänsdeck hin und her. Das Weiß seines Anzuges lacht uns aus, das Gold der Tressen und Mütze peinigt uns. Die Rattenaugen und der kleine schwarze Bart fordern auf zum Hineinschlagen. Meinen ersten Gruß hat er nur einmal überhört, ich grüße nicht wieder. Kapitäne sind Menschen. Kapitäne, deren habe ich viele kennengelernt. Kapitäne sind wie Jungfrauen, unnahbar, unberechenbar. Kapitäne sind wie Huren, zugänglich, käuflich, für jeden da. Kapitäne sind wie Katzen, falsch, verschlagen, hinterlistig. Kapitäne sind wie Hunde, zuverlässig, treu, echt, stark. Kapitäne sind wie Bäume, gerade, knorrig, alt, erprobt. Kapitäne sind wie Geier, habgierig, geizig, verfressen. Sie sind wie alte Weiber, verschwatzt, hysterisch, hinterhältig, Sie sind wie junge Mädchen, frisch, fröhlich, lebendig, lustig, lebensbejahend. Kapitäne sind wie du und ich … Menschen. Heute Abend gibt es Hammelfleisch mit Kohl. Wir sitzen nicht allhands an der Back. Nur mit Fünfen. Und der Moses. Zwei Mann sind auf Wache. So ein harter Arbeitstag im Hafen und ein paar Tage auf See bringen uns einander näher. Nationalität, Rasse, Farbe der Haut brauchen wir nicht zu überbrücken. Wir sind uns näher, wir sehen uns schon unverhohlener an. Wir kommen uns näher, weil wir uns schon einige Male gewaschen und den Land- und Weibergeruch abgespült haben. Wir finden Brücken des Verständnisses leichter, weil wir eigentlich unkompliziert sind, weil wir uns bei der Arbeit mit dem Vorschlaghammer abgelöst und uns den schweren Schraubenschlüssel zugereicht haben und an der Kette des Fünf-Tonnen-Flaschenzuges gemeinsam zogen. Männer, primitiv wie wir, kommen sich leichter näher. Männer, wie sie die See nach ihren Gesetzen formt, in einen Raum zwingt, an eine Back bannt, nebeneinander und übereinander schlafen lässt, finden eher zusammen. Das Hammelfleisch ist fett und der Kohl sandig. Das Fett ist halt und körnig, der Kohl knistert zwischen den Zähnen. Meine letzten Klamotten reiße ich aus dem Seesack und verstaue sie im Spind. Ich bin der Neue, ich habe das schlechteste Spind. Es steht in der dunkelsten Ecke, und die Tür hängt, und die Füße sind verrostet.

Ich gehe noch ein paar Minuten an Deck. Die Sonne ist nur noch eine halbe Scheibe, gleich hat der Westen sie verschluckt. Die Küste gleitet eben sichtbar mit. Das Bugwasser rauscht. Der Fahrtwind lässt die Wanten zittern.

Die Positionslampen im Vor- und Achtermast brennen gelb. Der Moses, der Mischling, klappert mit dem Geschirr. Kaltes Hammelfleisch mit kaltem Wasser von den Blechtellern wieder runter kriegen... das muss man können. Ich gehe wieder in das Logis zurück und in die Koje. Wickle mich in meine graue Wolldecke und schlafe. Mich stört nicht das Stimmengewirr, nicht der Tabakrauch, nicht das Rauschen der Bugwelle und auch nicht das Geklapper und Geschepper des Geschirrs. Ich habe die Hundewache, 12 bis 4Uhr in der Nacht, 12 bis 4 Uhr am Tage. Die Neuen kommen immer erst auf die Hundewache. Um halb zwölf muss ich wieder aufstehen. Ernesto geht mit mir zusammen die Wache. Ernesto ist staatenlos. „Rise, rise, Neuer, arriba, du bist um zwölf am Törn. Allerhand Arbeit unten, komm hoch!“ Ich bin immer noch der Neue, werde wohl auch der Neue bleiben, bis ein Neuer kommt, oder bis eine Sauferei oder Schlägerei gewesen ist. Dann sagen sie zu mir Valentin, aber auch nur dann, wenn ich mich in der Sauferei oder Schlägerei bewährt habe. Das ist auf allen Schiffen so. Wir sind nicht empfindlich, oh nein!

Der Tee ist schwindsüchtig, den ich trinke. Zucker habe ich nicht, die andern aber. Gestohlen in der Kombüse. Oh, auch ich kriege noch einmal Zucker. Nein, so nahe sind wir uns noch nicht, dass man schon beginnt, mit mir zu teilen oder zu makkern. Ich das und frage auch nicht nach Zucker. Würde ich anders handeln als sie? Nein, ich hielte es auch so. Die Heizer klappern schon mit ihren Holzpantoffeln übers Deck. Ernesto und ich folgen, wir sind Schmierer. Der Mond ist blank wie ein Kinderarsch und auch gelb. Die See liegt glasig. Die Positionslampen an den Masten brennen heller. Die Brücke hüllt sich in Dunkel. Das Ungeheuer Schiff hat ein grünes und ein rotes Auge. Grün an Steuerbord und rot an der Backbordseite. Das Ungeheuer Schilf hat auch einen Bauch und Beine. Beine, die nach oben zeigen. Das Ungeheuer Schiff ist unsichtbar, bis auf die Augen, rot und grün. Und die Beine, weil sie helles Licht haben. Da draußen ziehen viele, viele Ungeheuer. Lautlos, nur mit Augen, vorbei. Lautlos. Schemenhaft. Nur mit Augen, rot oder grün, und auch mit erleuchteten Beinen. Die Küste zieht Lichterketten und ist in Abständen dunkel ... da fehlen Perlen. Lichtaugen stechen in die Nacht – Blinkfeuer. Lichtfinger greifen in die Nacht – Leuchtfeuer. In dieser Nacht, auf dieser Wache, muss ich heizen. Ein Heizer ist ausgefallen, hat sich verbrannt, liegt in der Koje. Der Neue muss heizen. Oh, der Neue kann heizen. Der Neue hat schon geheizt. Die Feuerschlünde der Dampfkessel werfen Glut und brennendes Licht auf die nackten, blanken, schweißtriefenden Oberkörper. Die Feuerschlünde sind gierig und unersättlich und fressen und fressen Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Eisen, Fleisch, Schweiß. Die Feuertüren der Kessel klappen auf und zu, auf und zu. Klapp klapp, die Feuertüren. Kohle, Kohle. Gebückte Menschen, geduckte, gebeugte Oberkörper und wieder aufgereckte. Schaufel auf Schaufel mit Kohle. Schweiß. Blanke Rücken. Schaufel. Kohle. Feuerschlünde. Ratsch, ratsch, die Schaufeln auf den Eisenplatten. Gepolter der nieder rauschenden Kohle in den Bunkern. Dünner Tee aus versprengten Tassen. Rote Glutpyramiden der Zigaretten. Sie peilen mich auch hier von der Seite an. Sie sagen nichts. Feuertüren. Aschfall. Schaufel. Die Feuerschleusen reißen die Glut auf. Die Feuerkrücken verteilen die Glut. Dann wieder Kohle – Kohle. Schaufel auf Schaufel. Und Manometernadeln zittern, und der Aschfall unter den Rosten ist hell. Und oben an Deck gehen die Nacht und die See und die Nacht und die See und der Mond. Ziehen an den Küsten Perlenketten. Die Augen des Ungeheuers starren in die Nacht, rot und grün.

Die Tage werden von den Wachen aufgefressen. Die Nächte von den Wachen geschluckt. Der Schein des Leuchtfeuers von Kap Vincent hastet über die See. Wir verlassen Europa. Heizen tue ich nicht mehr, bin wieder Schmierer. Stehe zwischen auf- und abwärts schwingenden Eisenmassen und zähle die Öltropfen in die Lager. In Armlänge fauchen die Nieder- und Hochdruckkolbenstangen auf und nieder, schlittern die Gleitbahnen, zischt der Dampf. Und ich zähle die Tropfen in die Lager. Alles ist von glühender Wärme. Das Geländer, die schwingenden Eisenteile, die Lager. Der Neue hat natürlich die Mittelstation, wo es am wärmsten ist. Ich schwitze wie ein chinesischer Kuli, der Schweiß steht mir in den Schuhen. Ernesto ist mein Wachkumpel, und Ernesto ist in Ordnung. Ernesto ist eine Art Mann, vor dem jeder so etwas wie Respekt aufbringt. Sogar die „Ärmelstreifen“. Was Ernesto für ein Landsmann ist, sagt er nicht, und ich habe es auch nie erfahren ... so ist er staatenlos. Er selbst behauptet von sich, dass er Kosmopolit sei. Seinen Namen bekam er von einer Hure, die in Buenos Aires besoffen in der Gosse lag und ihn anscheinend mit jemand anderem verwechselte. Sie lallte immer nur „Ernesto“. Der Rest ersoff im Speichel, der ihr aus dem geschminkten Mund triefte. Ernesto half ihr auf die Beine und ins Bett. Ernesto hatte überhaupt bei den Huren einen dicken Schlag; er konnte auch mit ihnen umgehen, und vor allen Dingen, er übersah ihr Gewerbe, tat so, als wäre jede seine große Liebe. Ließ das Gespräch gar nicht auf das Geschäftliche kommen, und ich glaube, er war wirklich in jede Hure verliebt. Ernesto spricht Skandinavisch wie ein Nordländer, Deutsch wie ein Hannoveraner und echtes Londoner Cockney, Französisch lernte er in der Legion. Dort ist auch seine Haut gehärtet worden. Er besteht nur aus Sehnen und Haut. Kann tage- und nächtelang saufen, kann aber auch tage- und nächtelang arbeiten. Er ist ein Superzyniker und von einer brutalen Offenheit. Kennt alle menschlichen Schwächen und Fehler und dunklen Seelenflecke und legt sie so schonungslos dar, dass uns alten Halunken noch so etwas wie Schamröte hochkommt. Schamröte aber nur, weil Ernesto das auszusprechen wagt, was wir meinen, sei tief in unserem Innern verborgen. Und wir sind, weiß der Teufel, nicht prüde. – Viel später war das. Am Strand von Miami lagen wir und sonnten unsere Glieder. Zwischen Millionären, Playboys und Welt- und Halbweltdamen rekelten wir uns in der Sonne Floridas. In der Badehose sind Millionäre von Abenteurern und Seeleuten nicht zu unterscheiden, denn auch diese sind tätowiert. Nur dass deren feudale Herrenausrüstung in den Apartments der Strandhotels liegt, unsere Nietenhosen und Buschhemden sich aber hinter der steinigen Strandmauer knüllen. Da brachte es Ernesto fertig, zu einer reizenden und wohl auch eleganten Dame im gewagten Bikini zu sagen „Auch Sie, meine Dame, haben schon mit Ihren reizenden Fingerchen zwischen Ihren Fußzehen herumgefummelt und anschließend Ihre süßen Fingerchen berochen, oder nicht? Die Dame, verblüfft, wurde rot, überlegte, stotterte, von so viel Offenheit entwaffnet, gab es zu. Erhob sich aber dann und ging, schmalhüftig, ohne ihn auch nur noch eines Blickes zu würdigen. So sagte Ernesto zu mir: „Neuer, hast du schon jemals an deine Fußsohlen gedacht?“ „An Fußsohlen?“ „Ja, hast du sie schon jemals gewaschen? Sei doch ehrlich. Wozu auch? Wenn du an Land gehst und mit einem Mädchen schlafen willst, bearbeitest du doch deinen ganzen Körper. Schrubbst ihn von oben bis unten, besonders den unteren Teil, oder nicht? Deine Haare kriegen das, was du gerade zur Hand hast, Haarwasser, Öl oder Brillantine, zumindest aber eine Handmassage, oder nicht? Deinen Fingernägeln versuchst du doch einigermaßen weltmännischen Schliff zu geben und kratzt den Scheiß aus den Trauerrändern. Aber an deine Fußsohlen denkst du nicht. An sich verständlich. Denn mit Fußsohlen kann man keinen Staat machen, mit Fußsohlen kann man auch keine Frau verführen. Mit Fußsohlen kann man nicht angeben. Ob sie weich und weiß wie Hühnerfleisch sind oder fest und trocken wie Rindleder, niemand kümmert sich darum, nicht einmal du selbst. Ich habe jedenfalls noch mit keiner Frau im Bett gelegen, die nach meinen Fußsohlen gefragt hat, geschweige sie hat sehen wollen. Ich muss sagen, seitdem wasche ich meine Fußsohlen.

Gran Canaria

Tage um Tage und Nächte um Nächte vergehen im Gleichmaß der Seewachen. Es hat sich alles eingespielt, die Arbeit, der Schlaf, die Fresserei; nur, ich bin immer noch der Neue und bin darum auch meistens allein. Vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht sind es die Gummifäden. An Steuerbordseite liegen im Blau und in der Sonne die Kanarischen Inseln. Die Spitzen der Berge in weißer Watte verpackt. Ich liege auf der Back in der Sonne und döse. Freiwache. Gran Canaria … Gran Canaria und diese Narbe auf meinem Bauch, dick; wie eine Kordel, gehören zusammen. Da nahmen sie mir, die „Weißbekittelten“ im Krankenhaus Puerto de la Lus in Las Palmas den Blinddarm raus. Und das war höchste Gefahr. Sie schnitten mir den halben Leib auf und kratzten mir den Eiter aus dem Bauch. Das musste ja wohl so sein. Die Narbe werde ich nie mehr los. Ich gebe ja zu, dass ich schuld daran habe, dass die Narbe wie ein Strick aussieht, denn jedes Verheilen verhinderte ich mit den Fingernägeln. Ja, verdammt noch mal, was sollte ich denn aber auch machen, wo sollte ich denn hin? In Antwerpen war ich eingestiegen, in Las Palmas musste ich dieses verdammten Blinddarms wegen wieder aussteigen. Verdiente Heuer war für die Katz. Der Dampfer fuhr ohne mich nach Südamerika. Es gab nichts, was ich nicht unternahm, um den Aufenthalt im Krankenhaus zu verlängern. Ich kratzte die kaum verheilte Wunde wieder auf, ich soff hochkonzentrierten Kaffee, damit die Pumpe tausend Touren machte, ich fraß Kautabak, um das Fieber hochzutreiben, ich bearbeitete meine Fußsohlen mit einer Schuhbürste und rieb die Sohlen dann mit Petroleum ein, um gehbehindert zu werden. Aber die „Weißbekittelten“ kamen bald hinter meine Masche und setzten mich nach vier Wochen auf die Straße. Schwester Magdalena segnete mich und stellte mich unter Gottes Schutz ... sie hätte mir lieber ein Fresspaket mitgeben sollen. So schlich ich wie ein angeschlagener Boxer durch die winkeligen, verkommenen Straßen von Puerto de la Lus. Keine Peseta auf der Naht und Kohldampf bis unter beide Arme. Was sollte ich machen? Ich musste mir irgendwo, und das sofort, einen Job suchen. Und so verdingte ich mich für vier Wochen als Kalb. Im Armeleuteviertel von Las Palmas, wo sollte ich mich sonst auch wohl aufhalten, gibt es keine Milchwagen. Hatte eine Kuh gekalbt, zog man mit ihr von Haus zu Haus und melkte sie nach Bedarf. Da ein Kalbfell immer ein Kalbfell bleiben wird, murkste man das Kalb ab, wenn es eine gewisse Größe erreicht hatte, und irgendein armer Deubel rennt dann mit dem Kalbsbalg der Kuh vorneweg. So zog man mir das Fell über die Ohren, und ich walzte auf allen Vieren und für magere Peseten vor dem vierbeinigen Milchwagen einher. Aufrichten tat ich mich nur, so Mutter gemolken wurde. Ja, das klingt witzig, und doch war es eine harte Arbeit. Die Steine, die Sonne, der Staub und meine Hände. Aber der Wein in den Bodegas war billig. Das Nähmädchen Manuela Lorenzo, ein hübsches Kind, das jeden Morgen mit trippelnden Schritten im Nebenhaus verschwand und nie vergaß, mir

einen heißen Blick zuzuwerfen, hatte es mir angetan. Mehr ist auch nicht daraus geworden. Von meiner Bude aus konnte ich über die See und das Pik von Teneriffa sehen. Zwölf Peseten Miete musste ich für das Loch bezahlen, und die wollten erst einmal verdient sein. Als meine Handflächen ohne Haut waren, und die Gefahr bestand, dass ich einen Kamelhocker kriegen würde, schmiss ich dem Milchseñor das Scheißfell vor die Füße und legte ihm nahe, den Betrug der Kuh ohne mich weiterzumachen. – In der Bar „Zur grünen Olive“, so nannte ich sie, die sich zwischen die baufälligen Giebelhäuser einer Seitengasse von Puerto de la Lus klemmte, ging es allabendlich bunt zu, weil der Wein so billig war, die Windlichter flackerten und Inez so einen weißen, sichtbaren Busen hatte. Außerdem nahm Inez mir die geschmuggelten Chesterfields und Camels und Lucky Strikes ab. Dass sie mich immer gehörig beschiss, lag wohl an ihrem Beruf. Dass sie mir hin und wieder einen gewagten Griff an ihre Brust erlaubte oder dass ich ihren Mund zwischen Tür und Angel mal küssen durfte, sie mich aber nie bei sich schlafen ließ, lag auch an ihrem Beruf. Sie wollte mich an der Stange halten. Ich krabbelte auf den großen Steamern umher und kaufte Zigaretten, stangenweise. Verstaute sie am Bauch, zwischen den Beinen, in den Strümpfen. Die Zöllner waren wie Spürhunde. Der karge Verdienst stand in keinem Verhältnis zu dem Risiko, eben weil Inez mich beschiss, und erwischte man mich, war ich geliefert, und wer je in spanischen Kalabussen saß, kann davon ein Lied singen. Für Wein, Brot und Miete aber langte es. Meinen Seesack gab ich ins Pfandhaus zur Aufbewahrung, dort wird er auch nicht geklaut. Seeleute aller Nationen, Farben und Rassen wollen was erleben. Seeleute aller Herren Länder wollen Weiber und Wein. Ich kenne das von mir. Und ich brachte sie hin zu den Puffs und Lasterhöhlen, Nahkampfdielen und Nachtclubs. Ich befreundete mich mit einem Taxifahrer und nahm immer denselben, bekam für jede Fuhre drei jämmerliche Peseten, aber immerhin. Wenn aus den Puffs die Musikboxen plärrten und quäkten und laut geskålt und geprostet und gecheeriot und gesalutet und genasdrowjet wurde, stand ich im Schatten einer Mauer und stand mir die Beine in den Leib. Ich musste doch wieder mit zurück nach Puerto de la Lus, meinen Schuhen konnte ich den langen Weg sowieso nicht zumuten. Außerdem, Treue wird belohnt, und liebessatte und weinvolle Seeleute sind gar nicht so knauserig. Der Job war besser, als Kalb zu spielen. Das Pik von Teneriffa konnte ich von meinem Fenster aus sehen und auch Manuela Lorenzo, das Nähmädchen. Morgens stand ich auf der niedrigen Mole und wartete auf die heimkehrenden Fischlogger. Und griff mit hinein in die silbern schillernden, zappelnden Leiber. Große hier, kleine dort in die Kiste. Ich schuftete und wählte und schleppte ächzend die Kiste, schob den zweirädrigen Wagen über das holperige Pflaster, baute in den Fischhallen die Stände mit auf, schnitt den Fischen die Köpfe ab und riss ihnen die Gedärme aus dem Leib und stank mittags wie ein Waldesel. Gegen Hunger aber ist eine Mütze voller Sardinen wertvoller als ein nacktes Mädchen in der Koje. Auf dem Obst- und Gemüsemarkt versuchte ich mich auch, um den Señoritas oder deren Dienstboten die Einkaufskörbe nach Hause zu tragen. Wie gesagt, ich versuchte mich und bekam dafür meistens ein wirklich freundliches „Mucho gracia“, aber dass man davon satt wird, kann doch wirklich keiner behaupten. Meine Wünsche waren nicht hochtrabend, aber ich wünschte mir wieder einen entzündeten Blinddarm. Ich lag am Strand zwischen den Las Palmanesen, war braun wie sie, angezogen oder ausgezogen wie sie, und stank wie sie. Ging auch mal ins Kino und saß auf den Holzbänken der Tribüne. Grölte mit bei Cowboykunststücken und Schießereien. Stöhnte mit bei ellenlangen Küssen und Liebesszenen. Und wieherte mit bei Aussichten auf Busen und Ärsche. Kinogehen war wohl mein einziges Vergnügen, das ich genoss. Wohl zeigte ich einem amerikanischen Touristen, der mich für einen Eingeborenen hielt und ein alter Lustmolch war, die Puffs, wo die Mädchen jung und teuer waren, und heimste dafür drei Dollar ein. Dass er nebenbei auch noch schwul war, sah man ihm nicht an, passte aber gar nicht in meine Rechnung. Einige Leute können den Hals einfach nicht voll kriegen. Auch führte ich eines Tages eine deutsche Reisegesellschaft, aber nicht in die Puffs. Klaubte mir aus Reiseprospekten die Sehenswürdigkeiten der Stadt und ihrer nahen Umgebung heraus, und gab das von mir, soweit ich es selbst verstand. Bekam auch da viele Dankeschön und wenig Peseten. Dass ich als „Eingeborenen soviel und so gut Deutsch sprach, konnten sie gar nicht fassen, und es entlockte ihnen viele Ahs und Ohs. Dass die Touristin Margot Thormählen aus Düsseldorf meine Bude nachts einer Besichtigung unterzog und dabei auch nicht vergaß, das Bett zu zerwühlen, war eine kleine Freude des an Land gebliebenen Seemannes. Beinahe wäre es mir auch gelungen, dieses reizende Eiland mit einer deutschen Jacht zu verlassen; die wollte über den großen Teich segeln. Der Besitzer hatte mich schon angenommen. Vorschuss, schöne, blanke amerikanische Dollars wurden mir auf die Back gezählt, und dafür quittierte ich. Musste doch meinen Seesack aus dem Pfandhaus holen. Abschied feierte ich in der „Grünen Olive“ ... drei Tage lang. Die Jacht segelte ohne mich. Eben, weil der Wein so billig war, die Windlichter so flackerten, und weil mir der weiße Busen der Inez verdammt nahe lag. So kam es, dass die Jacht ohne mich segelte, ... und ich hatte doch schon für die schönen, blanken Dollars quíttiert. Dass die Jacht auf der Überfahrt verloren ging, erfuhr ich erst viel später, als ich schon längst wieder auf einem alten Eimer gemustert war. Ja, was so ein weißer Busen wert sein kann, … wenn auch mit mir nicht viel verloren gegangen wäre. – Ich liege an Deck und döse. Freiwache. Meine Hand streicht über die Kordelnarbe, und an der Kimm und im Blau des Tages versinkt Gran Canaria.

Der andere im Logis wohnende Deutsche heißt Emil. Er ist auch der Mann, mit dem ich am ersten Abend die Korbflasche Wein geleert habe. Emil hat aber nicht zu mir gesagt, dass er Deutscher ist, wir haben englisch miteinander gesprochen. Emil gefällt mir nicht, er hat ein ausgesprochenes Gaunergesicht, verschlagen, und hinterlistige Augen. Frau und Kinder hat er irgendwo in Deutschland sitzen lassen, und der Spruch „Was schert mich Frau, was schert mich Kind, lass sie betteln geh'n, wenn sie hungrig sind“, ist treffend für ihn. Emil hat keine Zähne. Doch Kuchenzähne hat er. Emil ist immer ohne Geld, versäuft jeden Cent. Ist impotent bis in die Zehenspitzen. Kommt durch das Saufen. Es gibt auch keine Geschlechtskrankheit, die Emil nicht gehabt hat, und er macht auch kein Hehl daraus. Und er spricht gern davon. Schanker, hart und weich, spanischer Kragen und Tripper, Emils Wortschatz darin ist unerschöpflich. Er meint auch, dass jeder Tripper heilbar sei, nur der erste nicht. Emil ist auch ein Wetzer und Radfahrer und Arschlecker. Aber nur ruhig Blut, ich komme schon noch hinter seine Schliche, lass mich nur erst einmal richtig warm sein. Einen Rat hat er mir aber gegeben, und der ist Gold wert, nur er selbst hat ihn nicht befolgt. „In einem Lokal, ganz gleich, ob in Hamburg, Marseille, in Rio oder sonst wo, musst du dir die hässlichste und älteste Hure zum Schlafen aussuchen, da holste dir so leicht nichts an 'nen Arsch. Eher bei einer Hübschen, denn da geh'n se alle ran“. Ein Spanier, ein Portugiese, ein Finne und ein Schwede teilen noch mit mir die Luft im Logis. Der Portugiese kommt aus Viano de Castelo und José, der Spanier, aus Avila. Ich glaube, die beiden lieben sich, aber das ist nicht meine Sache. Der Finne Elmar wurde im Elendsviertel von Helsinki groß. Sein Vater soff und ist in einer Säuferheilanstalt verreckt, seine Mutter säuft noch heute, und Elmar hat dieses prachtvolle Erbe angetreten. Aber wiederum nicht meine Sache. Elmar säuft alles, dessen er habhaft werden kann und was Alkohol enthält. Den billigsten Fusel, den schäbigsten Wein, vom Haarwasser denkt er sich den Geruch weg, und schon läuft das. Der Schwede Vänne säuft wohl auch; aber in Maßen und schläft dann bald, wogegen Elmar noch immer ein bisschen mit dem Käsemesser hantieren soll, sezieren an lebenden Körpern. Gar nicht andere, sondern seine eigene Kehle will er immer kitzeln. Er meint auch, man müsste mit einer rasiermesserscharfen Machete die Gehirnschale eines ausgewachsenen fetten Katers mit einem raschen Hieb seitlich abkippen und in das noch zuckende Gehirn eine Prise Salz geben, dann schnell auslöffeln ... das würde gar nicht so herbe schmecken. Der Finne Elmar pisst oft ins Bett ... und das ist scheußlich, besonders für Emil, der die untere Koje beschläft. Im Hafen ist es besonders schlimm, wenn Elmar einen gesoffen hat, dann schwimmt der Strohsack, wird durchnässt und stinkt. Die Bettlaken haben nach dem Trocknen, sie trocknen von selbst, große Flecken mit braunen Rändern, immer mehr braune Ränder, die sich ineinander verschlingen wie die Grenzen einer Provinzlandkarte. Emil kann weiter nichts tun als schimpfen und fluchen, denn an den hünenhaften Finnen wagt er sich nicht heran. Auf ernsthafte Drohungen von mir und Ernesto hin hat sich Elmar jetzt endlich bequemt, die untere Koje zu beziehen. Er pisst zwar weiter, aber nun kann der Moses doch unter der Koje die Pfützen auffeudeln. Er pisst zwar weiter, aber nun kann Emil wenigstens schlafen und wir auch, weil die nächtliche Pöbelei aufgehört hat. Der Finne hat einen Geschlechtstrieb wie ein Ostasiate und onaniert wie ein gefangener Pavian. Die Kojenwand ist ausstaffiert mit Bildern nackter Weiber.

Die gelben Fluten des Gambias rollen reißend seewärts. Gestrüpp, nackt, sperrig und blattlos, sticht aus dem Strom. Lianen, verschlungen wie Kinderhände beim Reigen, schwimmen mit. Tierkadaver, aufgedunsen, stinkend, gespickt mit nachtschwarzen Vögeln wirbelt der Gambia seewärts. Ein noch zappelnder Affe, mit todesnahen Augen und hilflosen Beinen, segelt durch Stromschnellen und versäuft. Weißnackte Baumstämme, ihrer Rinde entschält von Felsenmessern, trudeln quer oder schießen spitz in der Strömung. Baumstämme, blattlos, mit wirrigen Ästen, stehen sekundenlang aufwärts, als wüchsen sie im Strom. Zu beiden Seiten steht der Urwald, dunkel und drohend. In einer, Lichtung flegelt sich ein elendes Kanakernest. Entstehungsgeschichte: Als der liebe Gott mit der Erschaffung der Erde fertig war, behielt er noch ein paar Palmen, einige Quadratmeter Wellblech, einen Schock Neger und sonstigen Kleinkram übrig. Das alles schmiss er wahllos in die Gegend, setzte die männlichen und weiblichen Negerpipels mitten hinein, auf dass sie Früchte tragen ... und Kanakertown existiert von nun an und wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit. Die Häupter der Palmen wiegen sich müde im stickig heißen Tropenwind. Das Zinkblech der Welldächer fängt an zu vergammeln. Die stinkende Jauche des Gambias spielt am Ufer mit verrosteten Konservendosen. Köter, mistig, struppig. Negernachwuchs wälzt sich im Dreck. Ein alter Ford ächzt durch morastige Pfade. Und der Urwald steht drohend und dunkel. Wir liegen schon sechs Tage auf dem Fluss vor Anker. Die Nacht fällt jäh und schwarz herunter. Die Nacht verschluckt hastig Urwald und Ufer. Der Mond sichelt sich durch das dunkle Himmelstuch. Der heiße, stickige Atem des Urwalds und der Verwesung steht über dem Fluss. In Scharen und Schwärmen kommen die Moskitos, getragen vom Atem, ausgedürstet nach Blut. Wir liegen auf unseren Strohsäcken mit schweißnassen Leibern und hundemüden Augen und morden Moskitos. Zerdrücken sie auf unseren Körpern. Zerreißen sie zwischen den Fingern. Schleichen sie an. Belauern sie. Zertrampeln, verbrennen, zerreißen, zerpflücken sie. Der heiße Atem bringt neue Legionen, der heiße Atem jagt sie in unsere Logis, der heiße Atem hetzt sie auf unsere Körper, der heiße Atem lässt sie sich in uns verbeißen, der heiße Atem trägt sie blutgefüllt wieder davon. Die Beulen an unseren Körpern kratzen wir blutig. Wir reiben uns mit Urin ein, dass wir stinken wie die Pissanstalten von Hongkong, ziehen unsere Baumwolldecken über die Ohren und versaufen im eigenen Schweiß. Der Schlaf kommt nur zögernd und bleibt an der Oberfläche. Am Tage wird uns auch nichts geschenkt, bei Gott nicht. Wir ziehen den Hochdruckkolben, wanken mittags nach oben, durchlaufen die Glut des Tages von mittschiffs nach vom und fallen an die Back. Natürlich gibt es heiße Bouillonsuppe. Diese verdammten weißen Köche sind auf allen Schiffen der Meere gleich im Zubereiten der Fresserei. In den Tropen heiße Suppe, im Eismeer Kaltschale. Heute Mittag war es wieder so. Die Suppe steht heiß und dampfend auf der Back, so heiß und dampfend wie die Stimmung. An der Oberfläche schwimmt gelbweißes Hammelfett. „Lasst ihr euch das gefallen?“ frage ich. „Du ja auch, Neuer“, höhnt einer. Mir steigt der Zorn hoch. „Wer geht mit mir nach mittschiffs?“ frage ich schneidend. Sie sehen sich an, sie sehen mich an, und der Spanier und der Portugiese sehen zuerst nach unten. „Na, wer kommt mit?“ „Ich“, sagt Ernesto. Wir fragen den Koch gefährlich leise, was es in der Offiziersmesse und im Kapitänssalon für eine Suppe gäbe. „Kaltschale natürlich, wie es sich für die Hitze und für die Herren gehört.“ „So, so, Kaltschale, so so. Und uns willst du mit deinem Heißgetränk den Schlund verbrennen, du verfluchter Hund, du ... Da, nimm und bade und verbrenne dir deine schmierigen Füße in dem Fraß!“ Ernesto und ich gießen mit einem Schwung dem Koch die heiße Brühe über die nackten Füße. Er springt wie ein Feuertänzer und schreit wie eine Straßenbahn in der Kurve. Das gelbweiße Hammelfett schwappt über die Fliesen der Kombüse, und der Steward geht mit einer weißen Terrine vorbei, einer Terrine mit Apfelsinenkaltschale, und an der Oberfläche schwimmen weißglasige Eisstückchen. Der Koch schreit, und Ernesto und ich gehen nach vorne. Erwartungsvolle Augen stehen fragend im Logis. Ernesto sagt: „Die Suppe kann teuer, aber auch besser werden.“ Wir beenden den Tag mit harter Arbeit, mit Schweiß und Fluchen und Stöhnen und Blasen an den Händen. Wohl werden Ernesto und ich von den „Ärmelstreífen“ seltsam angesehen, aber gesagt hat uns niemand etwas. Die Suppe scheint also nicht teuer zu werden, wenn auch der Koch mit verbrühten und verbundenen Füßen in der Koje liegt. Ja, heißes Hammelfett, weißgelb, hat es in sich. Was sich in den Köpfen von „denen“ da mittschiffs abspielt, ist schwerlich zu ergründen. Als Ersatz für die heiße Suppe schleppt der Moses an diesem Abend ein Viertelfass Rotwein nach vorn. Rotwein, woher kommt der? Hat die Schiffsleitung spendiert. Soll der Malaria vorbeugen. Ernesto und ich haben Bedenken: Wollen „die“ uns auf die Palme bringen, uns besoffen machen, uns herausfordern, um uns dann in Eisen zu legen? Das Fass hockt wie eine Kröte am Ankerspill. Die Afrikasonne hat den ganzen Tag ihre heißen Pfeile an Denk geschossen, spitz, grell, brennend. Die Luft zittert wie Gelee. Wir saufen den pisswarmen Wein aus Blechtassen. Die afrikanische Nacht ist da, und der Gambia rauscht weiter seewärts. Funzliges Licht einer Glühlampe pendelt herablassend von der Sonnensegellatte. Müder Glanz auf Glatzen verirrt sich in struppigen Bärten. Rotwein, pisswarm, trinkt sich gut aus Blechtassen. Und dann singen wir. Und dann grölen wir. Und dann schreien wir. Armes Afrika, deine Niggersongs und das Dommeln deiner Gebetstrommeln ist in meinen Ohren nur ein armseliges Geräusch gegen unser Singen, Grölen und Schreien. Vom Vorschiff eines „Panamesen“ über den dunklen, rauschenden Gambia bis an die drohende Wand des Urwalds wandern die Songs, wälzt sich Gegröle, verliert sich das Schreien. Und dann umarmen wir uns, und sie sagen zu mir Valentino, und der Koch liegt mit verbrühten Füßen in der Koje, verbrüht vom Hammelfett, und die Gummibänder sind fast gerissen. Am nächsten Tag tragen wir allhands eine Dornenkrone um den Kopf. Eine Dornenkrone, die verdammt sticht. Kommt von dem verfluchen Rotwein. Die Dornenkrone quetscht uns den Schwur ab, niemals wieder etwas von der Schiffsleitung Geschenktes zu saufen. Am nächsten Tag wird uns eine Sauarbeit verpasst ... wir müssen die Schmutzöltanks reinigen. Schmutzöltanks sind Folterkammern. Schmutzöltanks sind wie Bienenwaben mit Zellen, aus Eisen und ohne Honig. Schmutzöltanks sind oben und unten und seitlich schwarz und schmierig und glitschig wie Asphaltkocher. In den Schmutzöltanks ist es heiß wie in einer Gießerei und Öldämpfe stehen hartnäckig und bläulich. Wir schrauben die Mannlochdeckel auf, vierzig Muttern, die der Rost festgefressen hat. Wir können nur im Liegen arbeiten und nur abwechselnd, und manche Mutter muss mit Hammer und Meißel seitlich abgeschält werden. Eine Hundearbeit. Dann hieven wir den zentnerschweren Eisendeckel nach oben und lassen eine Kabellampe in das schwarze Loch. Langsam, wie Zigarrenrauch, steigen die Öldünste. Wir ziehen uns aus, tragen nur um den Kopf einen weißen Putzlappen, wie einen angegossenen Helm. Und wir steigen hinein in den Tank. Er ist nur eine halbe Mannslänge hoch und ist nur kriechend zu reinigen. Wir arbeiten Hand in Hand mit zwei Mann. Hecken in den Zellen und waschen mit Gasöl und Putzlappen die Decken und Seitenwände ab und zuletzt den Boden. Und einer leuchtet. Und beide sind wir verschmiert und glitschig und schwarz, und beide schwitzen wir und keuchen. Und stoßen uns die Schultern und Beckenknochen blutig und atmen schwer und schieben die Gasöleimer vor uns her, von Zelle zu Zelle, und ziehen das Kabel der Lampe hinter uns her, von Zelle zu Zelle. Lösen uns ab im Waschen und Leuchten. Schweißnass die Augen, und der angegossene Helm hat keine weiße Stelle mehr. Der Öldunst legt sich auf die Lungen, und der Atem wird kurz, wie bei einem kranken Kind. „Was hast du, Ernesto?“ frage ich. „Mensch, ich kriege kaum noch Luft“ sagt er. „Kommt vom Saufen“, sage ich und wasche weiter. Und Ernesto hält die Lampe, und das Kabel windet sich ölglänzend wie eine dünne Viper durch die Zellen und verschwindet im Einsteigloch. Ernesto hält die Lampe und die Lampe leuchtet. Dann hält Ernesto die Lampe nicht mehr. Die Lampe leuchtet nicht mehr, die lange Viper ist vom Dunkel und Dunst verschluckt. Das Atmen des kranken Kindes hat sich verstärkt, die Kabellampe mit Schutzglas und Glühbirne ist klirrend und jäh verreckt. Um mich steht Dunst und Dunkel, hastiger Atem, Stille, vor mir ein Eimer mit Gasöl. Ernesto kann ich nicht sehen. Ernestos Atem kann ich nur hören. „Ernesto“, schrei ich. Die Stille wirft mir nur den keuchenden Atem entgegen. „Ernesto“, brülle ich. Ich krabbele mich in die nächste Zelle. Nichts kann ich fassen, keine Hose keinen Leibriemen, keine Jacke, kein Hemd. Die Hände gleiten am glitschigen, ölverschmierten Körper von oben nach unten. Einen ölgetränkten Stofffetzen den angegossenen Helm halte ich in meinen Händen. An den Füßen haltend und ziehend und schleifend, von Zelle zu Zelle zerrend, bringe ich ihn zur Einsteigluke, immer der unsichtbaren, nur fühlbaren Viper mach. Ernesto ist nicht gestorben. „Kommt vom Saufen”, sagen die „Ärmelstreifen“.