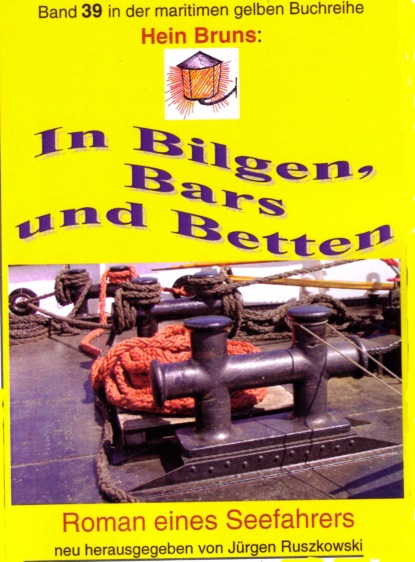

Hein Bruns: In Bilgen, Bars und Betten

- -

- 100%

- +

Hein Bruns

Hein Bruns: In Bilgen, Bars und Betten

Band 39 in der maritimen gelben Buchreihe

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort des Herausgebers

Klappentext der Ausgabe von 1974:

Vorwort des Autors Hein Bruns

Der Seefahrer-Roman – Kapitel 1 – In Bilgen, Bars und Betten

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Kapitel 66

Seemännische Umgangssprache und Fachausdrücke

Die gelbe Buchreihe

Weitere Informationen

Weitere Informatonen

Impressum neobooks

Vorwort des Herausgebers

Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche, ein Hotel für Fahrensleute mit zeitweilig 140 Betten.

In dieser Arbeit lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt und auch die Bücher des Hein Bruns kennen.

Im Februar 1992 begann ich, meine Erlebnisse bei der Begegnung mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen, dem ersten Band meiner gelben Reihe „Zeitzeugen des Alltags“: Seemannsschicksale.

Insgesamt brachte ich bisher über 3.800 Exemplare davon an maritim interessierte Leser und erhielt etliche Zuschriften zu meinem Buch. Diese positiven Reaktionen auf den ersten Band und die Nachfrage ermutigen mich, in weiteren Bänden noch mehr Menschen vorzustellen, die einige Wochen, Jahre oder ihr ganzes Leben der Seefahrt verschrieben haben. Diese gelbe Zeitzeugen-Buchreihe umfasst inzwischen über zwei Dutzend maritime Bände.

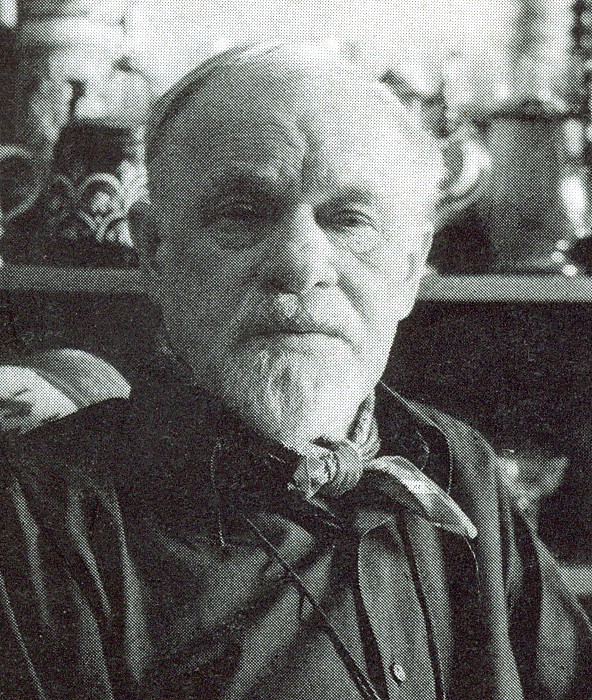

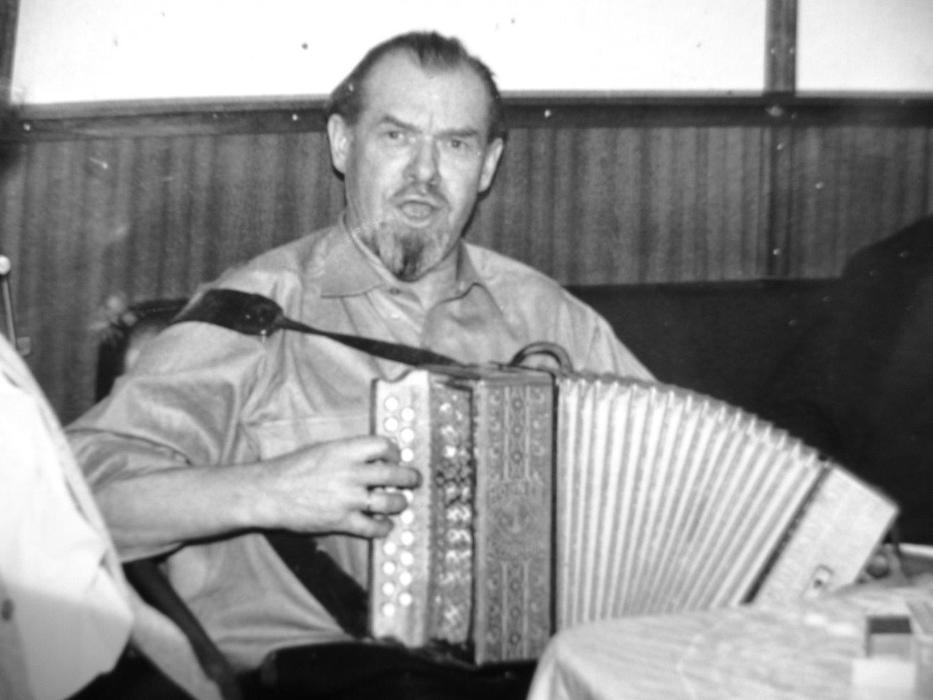

In diesem Band 39 können Sie einen lange vermissten und von vielen Seeleuten immer wieder nachgefragten Klassiker der Seemanns-Literatur neu entdecken: Hein Bruns (Jahrgang 1910) fuhr bis Ende der 1960er Jahre zur See. Er kannte die Seefahrt als Kochjunge, Decksjunge, Kohlentrimmer, Motorenwärter, Heizer, Schmierer, Ingenieur-Aspirant, Vierter, Dritter, Zweiter und Erster Ingenieur. Im Band 36 meiner gelben maritimen Buchreihe berichtet Rolf Peter Geurink von seiner Begegnung mit Hein Bruns 1967 an Bord des MS „RUTH DIETER“. Auch Ernst Steininger, Autor des Bandes 69 dieser maritimen gelben Buchreihe fuhr 1959 auf MS „VEGESACK“ mit Hein Bruns zusammen und berichtet in seinem Buch darüber. Hein Bruns’ abenteuerliches Leben an Land und auf See lieferte den Rohstoff für sein 1966 erschienenes erstes Buch, den Roman „Ein Schmierer namens Valentin“ (Auflage 24 Tausend). Das Buch erschien 1968 auch in den Niederlanden. Im Jahre 1967 wurde „In Bilgen, Bars und Betten“ erstmals verlegt (Auflage bis 1974 14 Tausend). Von Hein Bruns erschien 1968 noch ein nicht maritimes Buch: „Weit unter dem Nullpunkt“. 1979 (10 Jahre nach seinen beiden Erstwerken) brachte er im Selbstverlag heraus: „Der sündige Kurs der Tina-Theresa" – Er ist danach bald gestorben.

Nicht alles, was und wie Hein Bruns schreibt und wie er es oft übertrieben und zugespitzt und in bisweilen auch klassenkämpferischer Weise formuliert, findet meine uneingeschränkte Zustimmung. Nicht wenigen Lesern wird es bei dieser Lektüre, besonders der vielen amourösen Szenen, wie mir ergehen, der ich in kleinbürgerlich-christlicher Sozialisation zu einer Zeit aufgewachsen bin, in der alles Sexuelle tabuisiert und versucht wurde, das animalisch Triebhafte zu sublimieren und zu beherrschen. Schon Sigmund Freud wies uns aber bereits auf die Urkraft der Libido und die Gefahr der Verdrängung hin. In Bezug auf die sehr freizügige Darstellung des Themas Sex bei Hein Bruns wurde ich wieder mal an den bekannten Theologieprofessor und langjährigen Prediger auf der Kanzel des Hamburger Michels, Helmut Thielicke, erinnert, der 1958 eine Seereise nach Japan auf einem Frachtschiff der Hapag unternahm und seine Erlebnisse an Bord in dem Buch „Vom Schiff aus gesehen“ zusammenfasste. Seine hautnahen Begegnungen auf dieser wochenlangen Reise mit Seeleuten brachten ihn zu dem Bekenntnis, dass ihm eine ganz neue, bisher unbekannte Welt erschlossen worden sei und er nun eigentlich sein kurz zuvor veröffentlichtes Ethikwerk umschreiben müsse: „Ich bemühte mich nach Kräften, offen zum Hören zu bleiben und - so schwer es mir fällt - selbst meine stabilsten Meinungen in diesem thematischen Umkreis als mögliche Vorurteile zu unterstellen, die vielleicht einer Korrektur bedürfen. Ich frage mich ernstlich, was an diesen meinen stabilen Meinungen christlich und was bürgerlich ist… Ich merke, wie schwer es ist, sich im Hinblick auf alles Doktrinäre zu entschlacken und einfach hinzuhören - immer nur hören zu können und alles zu einer Anfrage werden zu lassen... Bei meiner Bibellektüre achte ich darauf, wie nachsichtig Jesus Christus mit den Sünden der Sinne ist und wie hart und unerbittlich er den Geiz, den Hochmut und die Lieblosigkeit richtet. Bei seinen Christen ist das meist umgekehrt.“

Hein Bruns’ Texte beschreiben in mancherlei Hinsicht die Gegebenheiten der Seefahrt seiner Zeit in den 1950er und 60er Jahren sehr treffend und sollten daher wieder lesbar sein, auch wenn sich vieles in der Seefahrt inzwischen total verändert hat.

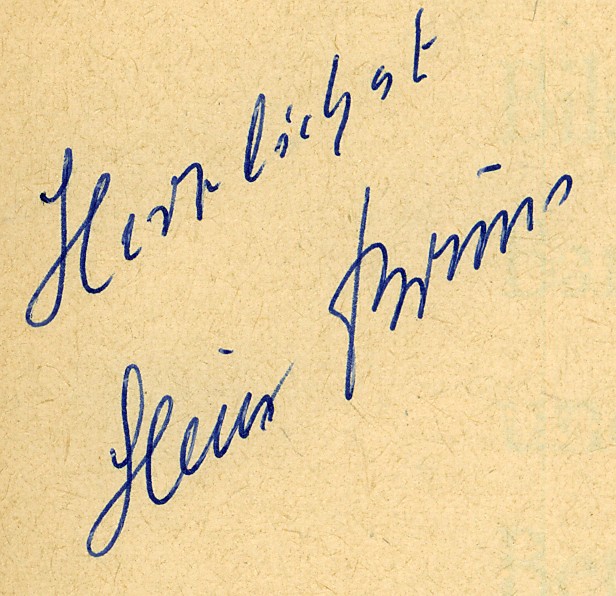

Hamburg, im Februar 2009 / 2014 / 2021 Jürgen Ruszkowski

Klappentext der Ausgabe von 1974:

Klappentext der Ausgabe von 1974

Wie schon in seinem ersten Roman „Ein Schmierer namens Valentin“ dringt Hein Bruns auch mit diesem Buch in die abgeschlossene Welt der „Seeleute unter sich“ ein. Als einer von ihnen führt er seine Leser in die Kammern, Logis, Decks, Bilgen und Kombüsen. Und in die Gedanken und Gefühle derer, die dort leben. Und in die Gassen, Spelunken, Kneipen, Bars und Puffs der Häfen, die „Schnellimbissstuben der Erotik“. Und in die Welt derer, die das ersehnte Vergnügen verkaufen. Männervergnügen gegen Dollars, Peseten, Cruzeiros, Pesos, D-Mark …

Hein Bruns spricht in der Sprache, die seine „Peoples“, „Mackers“, „Barmiezen“ und „Hupfdohlen“ sprechen. Er macht seine Worte nicht landfein, denn sein Roman ist keine Jungfernfahrt für Ehrengäste. Wenn Sie hier anheuern, dann sind Sie dabei: In Bilgen, Bars und Betten.

Schiffe auf See – schwimmende Männer-Inseln. Inseln der Romantik? Sträflingsinseln? Heldeninseln? Schwimmende Männer-Staaten mit einem „König auf der Brücke, einer „Regierung“ mit goldenen Tressen und eigenen Gesetzen. Männergesetzen.

Fast 40 Jahre lang lebt Hein Bruns schon in den schwimmenden Männerstaaten der Schiffe. Lebt nach ihren Gesetzen. Spricht ihre Sprache. Fühlt ihre Gefühle. Männersprache, Männergefühle, isoliert in der frauenlosen Zeit der Von-Hafen-zu-Hafen-Fahrt. Durchwuchert von der Phantasie der Entbehrung. Männerphantasie. Träume von Frauen. Verheißungsvollen Frauen in Bars, eroberten Frauen in Betten. Erträumt in heißen, öldunstigen Bilgen.

In Bilgen, Bars und Betten, dem Kreislauf der schwimmenden Männerwelten der Schiffe, erlebt Melchior Meiler, III. Ingenieur auf MS MISTRAL, das Leben der Großen Fahrt von Heimat zu Heimat.

Wenn einer, der mit Mühe kaum

gekrochen ist auf einen Baum,

schon meint, dass er ein Vogel wär,

so irrt sich der.

Wilhelm Busch

Vorwort des Autors Hein Bruns

Die meisten Bücher über die Seefahrt werden von Leuten geschrieben, die hin und wieder einmal eine Seereise machen. Oder von Schriftstellern, die der Reeder beauftragte. Und zuletzt gibt es noch Seeleute, die vor Jahren schon die Seefahrt an den Nagel hängten und nun vom Schreibtisch aus die ganze Seefahrt verromantisieren und verherrlichen. Bei ihnen trifft das Sprichwort zu: Die besten Seeleute sind an Land!

Dieses Buch über die nackte Wahrheit der christlichen Seefahrt zu schreiben, habe ich mir wohlweislich überlegt. Ich weiß, dass mich wahrscheinlich das ewige Verdammungsurteil der Reeder treffen wird. Vielleicht wird auch ein Teil meiner Bordkollegen mich verurteilen. Mögen sie! Einmal muss die Wahrheit gesagt werden.

In den fast vierzig Jahren, die ich bei der Seefahrt war (und noch bin), habe ich ein wenig hinter die Kulissen sehen können. Vorliegendes Buch ist ein Roman, das darf man nicht außer Acht lassen. Sämtliche auftretenden Personen sind frei erfunden. Mit dem Roman ist auch nicht gesagt, dass beschriebene Zustände auf allen Schiffen so sind, und auch nicht gesagt, dass alle Reeder und deren Angestellte so sind. Ich will mit meinem Roman keinen jungen Menschen, der die Absicht hat, zur See zu gehen, von diesem Schritt abhalten. Aber ich will ihm die Wahrheit gesagt haben. Genauso, wie ich mit meinem Buch den Eltern und Erziehungsberechtigten die Wahrheit gesagt haben will. Ich schreibe aus der Praxis und in der Praxis. Ich opferte die meisten Stunden meiner Freizeit, um das vorliegende Buch zu schreiben.

Es ist wohl in keinem Wirtschaftszweig so viel Unrecht an der Tagesordnung, wie bei der christlichen Seefahrt. Nur Unrecht gegenüber dem Besatzungsmitglied. Meine Bordkollegen, soweit sie ehrlich sind und noch nicht resigniert haben, werden und können mir das bestätigen.

Von deutschen Autoren gibt es wenige Bücher, die auch einmal die sozialkritische Seite der Seeschifffahrt beleuchten. Und wenige Bücher, die vom Arbeitstag des Maschinenpersonals berichten. Wie ist das zu erklären? Ganz einfach. Immer wird nur die Sonnenseite der Seefahrt gezeigt: weißgescheuerte Decks, glänzende, strahlende Aufbauten, lustig flatternde Flaggen, rauschende Bugwellen, Weite, Bläue. Ewigkeit der Meere und des Himmels, zwischendurch einmal ein Orkan, in der der Held der Geschichte, meistens ein Offizier — seine Männlichkeit beweist. Es präsentieren sich athletische Kapitäne mit vom Wind- und Seewasser gegerbten Gesichtern. Es stolzieren goldärmelige Offiziere mit markanten Profilen auf der Kommandobrücke umher.

Es wird der Matrose, der von seiner Heuer nicht einmal eine Familie ernähren kann, in honigsüßen Schnulzen besungen. Ahoi, ahoi, mein sehnlichster Wunsch war es, Seemann einst zu werden. Das vorliegende Buch wurde von mir geschrieben, weil ich es satt hatte, dass man immer und immer wieder Unwahres schrieb, sei es über den Reeder oder über den Seemann selbst. Dann sollte man doch lieber schweigen oder seine literarischen Ergüsse über Wiesen und Wälder ausschütten statt über die See. In welchem anderen Berufszweig gibt es denn überhaupt diese Verherrlichung? In der Industrie nicht, im Bergbau nicht. Nicht beim Maurer, nicht beim Schlosser oder Schmied oder sonstigen Handwerkern.

Aber bei der Seefahrt, das heißt in der einschlägigen Literatur, gibt es das noch. Man komme mir nicht damit, dass die Seeschifffahrt noch ein Beruf der Romantik sei. Dann waren die Fliegerei und die Fernfahrerei auch romantische Berufe. Aber es wage einmal jemand, das zu behaupten. Bei der Seefahrt gibt es keine Romantik, die hat es nie gegeben. Romantik macht sich jeder selbst, das kommt auf seine Veranlagung an.

Ich schrieb dieses Buch, um die nackte und ernste Seite des Seemannsberufs aufzuzeigen — von der Arbeit, von den Widerwärtigkeiten des Wetters, von Ränkespielen und Quertreibereien an Bord und von den Intrigen der Reeder.

Vom Familienleben des Seemanns wissen die wenigsten Menschen etwas. Wenn man überhaupt von einem Familienleben sprechen kann. Und was wissen die Menschen über seine sexuellen Probleme? Ich blendete ein paar heitere Geschichten ein, denn gelacht wird an Bord auch.

Schreibende Seeleute, so es sie gibt, übersehen zumeist die täglichen Ereignisse und halten sie für zu nichtig, um sie zu erwähnen... Das sagt man Seeleuten nach, und so stand es auch irgendwo einmal geschrieben. Meine Ansicht ist, das hat einen anderen Grund. Der schreibende Seemann darf nämlich nicht alles schreiben. Allerdings sind die täglichen Ereignisse wohl nichtig, so dass sie einen Binnenländer nicht interessieren könnten. Die Nichtigkeiten sind oft mangelhaftes oder schlecht zubereitetes Essen, miserable Unterkünfte, worunter man versteht: verwanzte Logis und Kammern, Kakerlaken, farblose Wände, undichte Bullaugen und mangelhafte sanitäre Anlagen. Noch vor einem Jahr machte ich eine Vertretungsreise auf einem Schiff. Wusch man sich dort die Hände, wusch man die Füße gleich mit; denn das Waschbecken hatte Löcher, nach Aussagen schon jahrelang.

Zu den Nichtigkeiten gehören auch oft die von der Schiffsleitung angeordneten Arbeiten, die angeblich zur Sicherheit des Schiffes dienen und die dann nicht mit Überstundengeld vergütet zu werden brauchen. Und der Nichtigkeiten gibt es viele.

Ja, es kämen ihrer verdammt viele und manche Kleinigkeiten ans Licht, die gewissen Leuten in ihrer Werbung für die christliche Seefahrt nicht passen dürften. An der Küste sagt man: Das passt nicht in ihren Kram!

Ich spreche jeden an und doch niemanden, weil Namen, Personen und Handlungen frei erfunden sind.

Ich habe für den Leser, falls es ihn interessiert, einige Tagebuchauszüge von einem deutschen Schiff zusammengestellt. Die Vorkommnisse passierten alle auf einer Reise von dreimonatiger Dauer. Die Auszüge wurden von der Schiffsleitung für Strafanträge benötigt und auch für Anträge auf Sperrung der Seefahrtsbücher von Matrosen, die für die Seefahrt nicht tragbar schienen. Diese Auszüge sollen den Charakter der einzelnen Leute und das Gesamtbild abrunden.

„Tagebuch Nr. 35, Seite 48: Matrose S. unerlaubt dem Dienst ferngeblieben. Zur festgesetzten Arbeitszeit nicht an Bord zurück. Matrose B., betrunken und zu keiner Dienstleistung mehr fähig, wurde ausfallend gegen den 1. Offizier.

Seite 55: Matrose Z. zum Arbeitsbeginn nicht an Bord.

Seite 62: Leichtmatrose B. verweigert die Arbeit und kommt erst nach Aufforderung des 1. Offiziers an Deck. Er kündigt an, dass er im nächsten Hafen das Schiff verlassen will.

Seite 65: Kochsmaat K. um 09:30 an Bord. K. verweigert die Arbeit und fährt ohne Erlaubnis der Schiffsleitung um 09:35 wieder an Land.

Seite 66: Leichtmatrose B. vom Landgang nicht zurückgekehrt, verweise auf Eintragung Seite 62.

Seite 72: Matrose S. und Leichtmatrose M. zu Arbeitsbeginn nicht an Bord. Leichtmatrose B. verweigert erneut die Arbeit. Kam volltrunken gegen 06:00 an Bord.

Seite 82: B. zum Arbeitsbeginn trotz mehrmaligen Weckens nicht an Deck. Matrose S. in der Mittagspause unerlaubt von Bord und erst zur Abfahrt zurück. Dienstunfähig.

Tagebuch Nr. 36, Seite 18: Leichtmatrose M. trotz mehrfacher Aufforderung kein Berichtsbuch geschrieben. Bericht an den Verein zur Förderung des seemännischen Nachwuchses bleibt vorbehalten.

Seite 68: Leichtmatrose B. betrunken zur Nachtwache erschienen. Nach dem Zugeständnis erst um Mitternacht seine Nachtwache angetreten — und statt sich jetzt schlafen zu legen, ist er wieder an Land gegangen und erst am nächsten Morgen um 08:00 an Bord erschienen.

Tagebuch Nr. 37, Seite 18: Leichtmatrose B. heute zum dritten Male nicht zur Arbeit erschienen. Trotz mehrmaligen Weckens und Aufforderung ließ B. sich nicht bewegen, die Arbeit aufzunehmen. Strafantrag bleibt vorbehalten.

Seite 36: Kochsmaat K. volltrunken.

Seite 37: Kochsmaat K. volltrunken.

Seite 39: Matrose S. wegen Trunkenheit nicht auf Wache erschienen.

Seite 56: Messejunge F. heute wegen Trunkenheit nicht zum Dienst erschienen.

Tagebuch Nr. 38, Seite 78. K., B., M., L. und S. zum Verholen nicht an Bord erschienen, obwohl das Verholen angekündigt war. Um 02:00 fiel der Matrose K. im ausländischen Hafen S. zwischen Pier und Schiff ins Wasser. K. war angetrunken und wollte vom Schiff an die Pier springen. Die Gangway war für eine kurze Zeit eingezogen worden, weil der Kran passieren wollte. Dritte Person trifft kein Verschulden. K. wurde sofort ins Hospital in S. eingeliefert. Matrose K. wurde vorsorglich gekündigt. Diese Kündigung gilt auch als fristgerechte Kündigung.»

So ungefähr geht das seitenlang. Die Strafanträge sind gestellt worden, und die Beteiligten bekamen eine Geldstrafe. Seefahrtsbücher sind nicht eingezogen bzw. gesperrt worden. Vielleicht sind diese Leute für die Seefahrt doch noch tragbar.

Hein Bruns

Der Seefahrer-Roman – Kapitel 1 – In Bilgen, Bars und Betten

Der Seefahrer-Roman – Kapitel 1 – In Bilgen, Bars und Betten

Roman von Hein Bruns

Das Bürohaus der Reederei Balduin Bollage brennt in der Januarsonne. Das Bürohaus der Reederei Balduin Bollage sieht protzig und neureich auf den alten konservativen Hafen. Das Haus ist fest gebaut, aus Beton und Stahl, als wolle es Generationen überdauern. Bis an die Fenster des Erdgeschosses prahlt es in Marmormosaik, als Schutz gegen den Urin der Hafenhunde und der Schauer- und Seeleute.

Die große zweiflügelige Tür aus edlem Holz und reliefeingearbeiteten Hafen- und Schiffsmotiven sagt dem Besucher und Bittsteller, Lieferanten und Laufjungen: Hier bin Ich, hier ist mein Reich, hier regiere Ich. Ich, der Reeder Balduin Bollage. Besitzer einer Schiffswerft, Eigner von zwanzig Schiffen. Befehlshaber über tausend Angestellte und Arbeiter, Kapitäne, Offiziere, Steuerleute, Ingenieure, Maschinisten, Köche, Stewards, Matrosen, Leichtmatrosen, Jungmänner, Decksjungen und Gastarbeiter. Seht her, ihr, das bin Ich, der Reeder Balduin Bollage. So sagt die Tür aus edlem Holz. Die Fenster des Reedereigebäudes werfen den fahlen Sonnenbrand der Januarsonne über den Hafen wie Straßenjungen, die mit Spiegeln Passanten ärgern.

Der Hafen brummt wie ein Bär. Giraffenhalsig schwingen die Kräne von den Schiffen zu den Schuppen, von den Schuppen zu den Schiffen. Ein- und ausgehende Ladung. Der Hafen stinkt. Polizei- und Zollboote dümpeln langweilig. Ein Pegel zeigt den Wasserstand an. Besoffene Seeleute den Alkoholstand. Hell ist der Januarhimmel.

Die Schneelaken auf den Lagerschuppen sind dreckig. In den Büroräumen der Reederei Balduin Bollage klappern die Schreibmaschinen, ratschen die Rechenmaschinen. Flinke Mädchenfinger spielen das Klavier der Zeit. Vom Erdgeschoß bis in die oberen Stockwerke läuft ein endloses Fahrstuhlband und betet einen endlosen Rosenkranz.

Im Hafen gellt eine Sirene. Anbiet. Die Kaffeeklappen füllen sich mit Hafenarbeitern. Kräne schwingen nicht mehr, auch die Kranführer machen Anbiet. Der Hafen ist tot. Und auch im Personalbüro der Reederei Balduin Bollage ist Anbiet. Aus ihren Schreibtischfächern kramen die Mädchen belegte Brote. Kaffee ist schon vorher gekocht. (Es wird überhaupt viel Kaffee gekocht und getrunken hier im Personalbüro. Kein Wunder, zollfrei.) Herr Seifert in seinem Glaskasten, Personalchef des Reeders Balduin Bollage und die Schlange genannt, trinkt eine Flasche Bier, die er sich aus der Aktentasche hantelt. Seifert kam eben von einem eingehenden Schiff der Reederei und so ging auch die Flasche Bier ein. Es scheppert so verdächtig, hat Herr Seifert noch „harte Sachen“ in seiner Aktentasche? Herr Seifert muss sich ein bisschen vor Herrn Wagenfeld in Acht nehmen; denn Herr Wagenfeld, die Wanze genannt, ist nicht echt. Herr Wagenfeld spekuliert auf den Posten des Personalchefs und hat dementsprechend auch schon beim Chef ganz gute Anläufe gefahren: Herr Seifert ist nicht pünktlich. Herr Seifert war gestern und vorgestern und davor auch betrunken. Herr Seifert war mit Kapitän Suhrmann unterwegs. Herr Seifert hat Nutten an Bord der TORNADO gesehen und nichts unternommen. Herr Seifert hat... Herr Seifert hat... und was Herr Seifert alles noch nicht hat. Herr Wagenfeld, die Wanze, blinzelt in die Sonne, kaut an seiner Stulle, blinzelt auch zum Glaskasten hin und lässt dann die Augen auf den Knien eines Büromädchens weiden. Die Wanze ist Junggeselle und kennt nur das örtliche Bordell, aber das ausgiebig. Herr Dohle, der Wurm, ist harmlos, er kümmert sich weiter um nichts und schlängelt sich so durch. Die Hauptsache ist, dass seine Kasse stimmt. Die Glaskastenempfangsdame im Erdgeschoß macht auch Anbiet. Blättert dabei in der Boulevardzeitung. Sie ist blond und hübsch.

Grün und üppig sind die Gewächse in den großen Fenstern. Blank sind die Anker, Bullaugen, Drähte und Relinge der Schiffsmodelle, die in Luftaquarien auf schmiedeeisernen Beinen die Vor- und Empfangshalle möblieren. Und warm, schön warm ist es hier auch. Die Empfangsdame sieht ein wenig unwillig auf, ein etwa dreißigjähriger großer, breitschultriger Mann steht am Glaskasten und wartet, bis das Fräulein sich bequemt. Und es bequemt sich: „Wohin möchten Sie?“ und sieht in ein unfarbiges Gesicht und in feste graue Augen. „Zur Personalabteilung!“ – „Wie ist Ihr Name... und in welcher Angelegenheit?“ – „Mein Name ist Meiler, genügt Ihnen das? …denn die Angelegenheit soll Sie nicht interessieren!“ Eigentlich ja, wenn man’s genau nimmt; denn letzten Endes ist das Mädchen ja dafür da, und es hätte wohl auch eine Antwort bereit gehabt, aber die festen grauen Augen ließen das nicht zu. „Nehmen Sie einen Augenblick dort drüben Platz... ich melde Sie an. Die Herren haben gerade eine Besprechung.“ Schöne Besprechung, Anbiet haben die. Meiler setzte sich in einen der Sessel, die sich anbieten wie Hoheklassenutten, steckte sich eine Zigarette an, und blätterte gelangweilt in den ausliegenden Prospekten und Zeitschriften.