- -

- 100%

- +

Dass Apple 2018 als erstes Unternehmen die Billion-Dollar-Börsenbewertung geschafft hat, zeigt nicht nur die enorme Marktmacht, sondern auch die »Fantasie« des Marktes, was aus diesem Haus noch alles kommen wird. Knapp dahinter Microsoft – das es bisher geschafft hat, sich dem »GAFA-Hai-Bashing« zu entziehen –, sowie Amazon, Alphabet und Facebook. So weit, so US-amerikanisch. Aber für unsere Unternehmen in Europa ist die US-Plattform-Ökonomie absolut bestimmend, denn auf lange Frist noch handeln wir im Wesentlichen über diese Plattformen und Aggregatoren.

Dann folgt der asiatische Raum, wobei die Aufholjagd auf die US-Amerikaner im vollen Gange ist, wie die Zahlen von Statista zeigen. Und weit abgeschlagen, aber eben auch zentral bestimmend für Europa: SAP. Aber auch in einzelnen afrikanischen Ländern wachsen spannende Plattformen, so »findet weltweit heute jede zweite mobile Geldtransaktion in Kenia statt«, wie die NZZ bilanziert. Safaricom ist das Unternehmen, das mit M-Pesa eine Finanzinfrastruktur aufgebaut hat, die dort nicht mehr wegzudenken ist. Denn in den sich entwickelnden Ländern des afrikanischen Kontinents wächst eine »digital only«-Generation heran, die – mangels bisheriger Infrastrukturen – alle Transaktionen über Smartphone ausführen wird. Das wird auch für exportorientierte Unternehmen extrem spannend werden auf die mittlere Sicht.

Aggregatoren: Relevanz schaffen

Kommen wir noch mal beispielhaft auf den Markt der Finanzdienstleistungen zurück, denn hier ist der Trend zur Plattform-Ökonomie gerade besonders gut sichtbar. Nahezu jeder Anbieter von Produkten und Leistungen – ob etabliert oder Start-up – versucht hier, eine Plattform aufzubauen oder mehrere Bereichs- oder Nischenplattformen zu einer aggregierten »Übersichtsplattform« zusammenzubringen, da die digitalen Kunden den »Kauf auf einen Klick« bevorzugen, also am liebsten nur ein Kundenkonto anlegen wollen, auf einen Blick aus möglichst vielen Vergleichsangeboten auswählen können, nur einmal alle Daten eingeben möchten, sich nur ein Passwort merken wollen. Bestimmende Faktoren der Plattform-Ökonomie sind damit für die Anbieter – also die vertriebsorientierten Unternehmen – aus meiner Sicht u. a.:

1.Relevanz (je mehr wichtige Marktteilnehmer vertreten sind, desto besser),

2.Transparenz (Vergleichsangebote),

3.Bequemlichkeit (einfaches Interface),

4.Payment (die wichtigsten bzw. beliebtesten Bezahlmethoden müssen angeboten werden),

5.Interkonnektivität (Web-Plattform und Apps funktionieren gleich und verwalten dieselben Daten),

6.Datensicherheit und Datenschutz und

7.Kommunikation (Möglichkeit der Kommunikation mit dem Anbieter bzw. Helpdesk sowie Bewertungen und Rezensionen von Nutzern).

PS: Es gibt noch einen weiteren Punkt, der sich bei manchen Plattformen als wesentlich aus Kundensicht erweist, und das ist die Kuratierung. Aber dazu später mehr.

Um diese oben genannten sieben wesentlichen Voraussetzungen erfüllen zu können, bewegen sich momentan viele Insurtechs und Financetechs aufeinander und auf die etablierten Player zu, denn alleine können sie kaum die notwendige Relevanz und Transparenz für die Kunden erzielen, geschweige denn, in genügender Geschwindigkeit ausreichend große Kundenzahlen generieren. Und Kundenzahlen, gut gepflegte und aktive Kundenprofile als hochqualifizierte Datensätze, sind eine harte Währung in dieser Welt – ohne diese gibt’s auch keine weiteren Finanzierungsrunden, was bereits einige vor Kurzem noch hochgelobte Start-ups bitter erfahren mussten. Umgekehrt profitieren die etablierten Versicherer und Banken natürlich von den neuen Geschäftsmodellen, Technologien und Entwicklungen der Techies (obwohl einige wie die Bayerische gerade mit einer eigenen Digitalausgründung voranschreiten).

Versicherungsplattformen boomen – und GAFA will einen Anteil

Daher sagen Branchenexperten aktuell eine »Blütezeit für Versicherungsplattformen« voraus, auf denen sich Etablierte und Start-ups mit ihren Apps zusammenfinden: »Das stärkt wiederum die Bedeutung von Software-Plattformen, die in der Branche bereits weit verbreitet sind.« Denn egal wie einfach die Apps von Insurtechs in der Anwendung auch sein mögen, im Allgemeinen benötigen die (Vertriebs-)Mitarbeiter Schulungen dafür; was dafür spricht, sie direkt ins Dashboard der bekannten Softwares einzubauen.

Im Auge behalten sollten wir aber auch Angebote wie den Amazon-Aggregator-Service und Überlegungen der »GAFA«, selbst Versicherungsleistungen anzubieten. Noch gibt es dafür viele regulatorische Hürden, doch wäre dies nur die logische Konsequenz dieser Firmen, die sowieso bereits über sämtliche Daten, Risiken, Wünsche und Entwicklungen von Unternehmen und Einzelpersonen verfügen.

Denken wir daran: Direkt als Leistungsanbieter und nicht mehr »nur« als Intermediär und Marktplatz aufzutreten, ist ein Modell, das Amazon bereits in einigen Branchen höchst erfolgreich durchgezogen hat: Angefangen vom Verlagswesen über Kleidung bis hin zu FMCG und jetzt ganz aktuell auch Tierfutter stellt sich Amazon in sämtlichen großvolumigen Segmenten als Produzent und Anbieter auf. Was das bedeutet, sehen wir auch im nächsten Kapitel, wenn wir uns kurz mit Voice-Commerce und Microservices beschäftigen.

1.Wie kannst du im Vertrieb bzw. wie kann deine Firma besser von der Plattform-Ökonomie profitieren? Hast du, hat dein Unternehmen schon alle alten Bedenken über Bord geworfen und alle Plattformen ausrecherchiert, auf denen ihr euch präsentieren könnt?

2.Ist dein Vertrieb »digital sichtbar« genug für eure künftigen (Unternehmens-)Kunden? Wo seid ihr gelistet? Im Social Media? Betreibt ihr stetiges Scouting an Plattformen und Aggregatoren, um auf dem neuesten Stand zu sein?

3.Gibt es Möglichkeiten, selbst Plattform-Anbieter in eurem (Nischen-) Markt zu werden? Mit welchen zusätzlichen Anbietern könntet ihr euch zusammenschließen, um mehr Relevanz für eure (potenziellen) Kunden zu gewinnen? Mit wem / welchen Marktteilnehmern gibt es Synergien, die ihr bisher noch nicht digital umsetzt?

4.Machst du, macht deine Firma die Menschen in eurem Vertrieb »digital sichtbar«? Falls ja, (wie) geht das über ein Portrait auf der eigenen Website hinaus? (Selbst ein solches einfaches Portrait ist nach aller Erfahrung und meiner Internet-Recherche den allermeisten Vertrieblern nicht gegönnt.)

Plattformen: Die Schnittstellen zum Kunden

Die Frage ist immer: Wer beherrscht die Schnittstellen zum Kunden B2C, B2B oder B2P. Anbieter wie Parlamind beispielsweise stürzen sich als Dienstleister in die Vermittlung »virtueller Teammitglieder«, digitaler Kauf- und Serviceassistenten oder Online-Verkaufsagenten, auf den Bereich Kundenservice und besetzen damit strategisch intelligent den nächsten Kontaktpunkt zum Kunden, also die Schnittstelle, wo die Customer Experience zum großen Teil bestimmt wird.

Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns in diesem Kapitel so ausführlich der Plattform-Ökonomie widmen: weil sie für uns im Vertrieb im schlimmsten Fall gefährlich ist, im besten Fall eine Herausforderung. Plattformen besetzen nicht nur die Märkte, sondern beschränken auch den Zugang zu ihnen, sie sind »Gatekeeper«. Vertriebsprofis sind mehr und mehr gezwungen, dort um jeden Preis mitzuspielen, aber sie können nichts mitgestalten –, Plattformen kanalisieren die Zugänge zu den Kunden und sie greifen auch noch die (»unsere«) Kundendaten und -profile ab. Damit bauen sie ihre Marktmacht, ihre Unabdingbarkeit aus, während wir mit unseren Kunden auch noch auf ihre Macht einzahlen.

Dazu noch mal ein Beispiel aus der Amazon-Welt: das boomende Angebot »Amazon B2B«. Amazon identifiziert unter den Abermillionen von Kundenaccounts diejenigen, die im Unternehmenssegment einkaufen. Und bietet diesen exklusive B2B-Leistungen und -Produkte der Firmenkundenlieferanten an. Und was meinst du, was Firmenkundenlieferanten, also B2B-vertriebsorientierten Unternehmen, passiert, die nicht auf die Amazon-B2B-Lieferantenkonditionen eingehen? Tja, sie finden nicht statt. Vielleicht ist es deine Firma, bist du es in Kürze, der in diesem Kontext nicht mehr stattfindet …

Interfaces: Alles muss immer einfacher werden

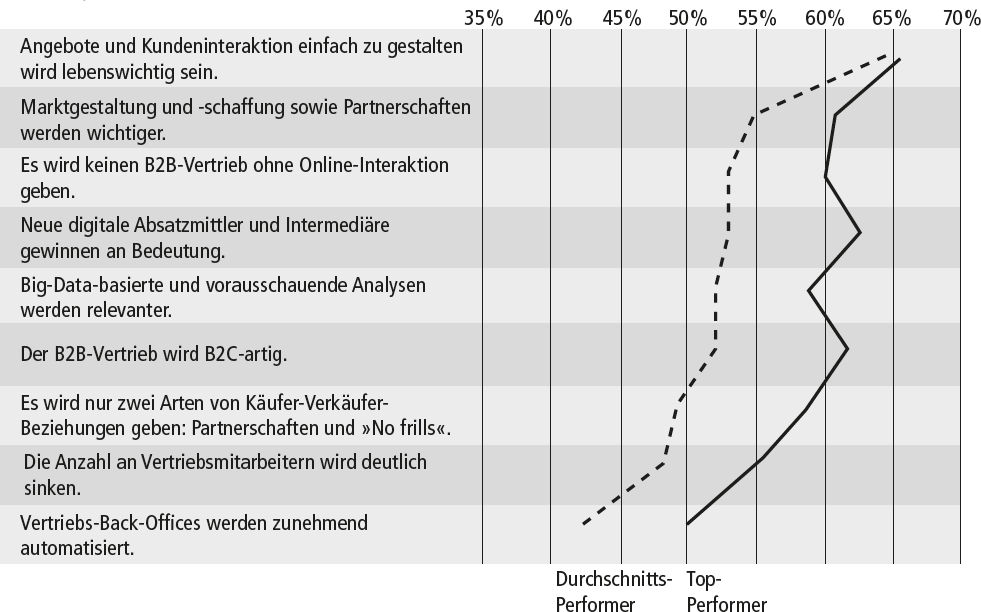

Welches Marktfeld wir auch betrachten, überall tauchen an der Schnittstelle zum Kunden neue digital oder online aufgestellte Vermittler und »Makler« auf, die den Vertrieb massiv ändern bzw. schon geändert haben. Die Assets, die sie mitbringen, bestehen u. a. aus der Sammlung, Verknüpfung und Analyse von Big Data, also von aussagekräftigen Kundendaten in großer Menge und Tiefe sowie in der vertikalen Integration von Leistungen und Produkten, die zusammen einen großen Mehrwert für die Kunden schaffen. Weitere Faktoren, die deine (Führungs-)Arbeit im Vertrieb in den nächsten Jahren massiv beeinflussen werden, haben Dr. Martin Handschuh und Dr. Christian Gebhardt von AT Kearney in ihrer interessanten Studie »Wie die Digitalisierung den B2B-Vertrieb verändert« im Überblick zusammengestellt.

Abbildung 3: Vertrieb im Jahr 2024

(Anteil aller Vertriebsmanager, die folgende Szenarien als sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlich einschätzen, in Prozent)

(Gebhardt, Handschuh 2016, S. 47)

Spannend ist dabei die Betrachtung der Antworten der Durchschnittsperformer im Vertrieb mit den Top-Performern: Dass die Angebote an den und die Kommunikation und Interaktion mit dem Kunden möglichst einfach (im Sinne von: zugänglich, intuitiv und mit niedriger Hemmschwelle) sein sollen, darin stimmen noch beide Gruppen überein. Top-Performer aber sind sich weitaus stärker der Aspekte bewusst, die wir gerade besprochen haben:

•die Relevanz »neuer digitaler Absatzmittler und Intermediäre«

•die Nutzung von Partnerschaften im Markt

•die Wichtigkeit der Unterstützung des B2B-Vertriebs durch Online-Interaktion

Interessant sind drei weitere Ergebnisse dieser Umfrage, die direkt in Verbindung mit den nächsten Abschnitten dieses Kapitels stehen:

1.die »digitale Aufsplittung« der »Käufer-Verkäufer-Beziehungen« in wertige Partnerschaften und »no frills«-Lösungen

2.die Automatisierung der Vertriebs-Backoffices durch die digitale Transformation

3.»Der B2B-Vertrieb nimmt Struktur und Parameter des B2C-Vertriebs an.«

Und klar ist: Auch wenn Abbildung 3 mit dem Titel »Vertrieb 2024« überschrieben ist – die dahinter liegenden Entwicklungen sind bereits in vollem Gange. Jetzt entscheidet sich, ob du im Jahre 2024 noch auf dem Markt mitspielen wirst.

Kundenperspektive: Der digitale Kunde ist nicht mehr »B2C vs. B2B«

Wie also reagieren wir auf die rasanten Entwicklungen? Eine konkrete Lösungsidee sehe ich in der Strategie, einerseits auf »H2H« (Human to Human) zu setzen, und andererseits dem Fakt Rechnung zu tragen, dass es immer weniger »B2B versus B2C« heißt, sondern B2P, wie ich es nenne: »Business to Purchaser«.

Die Unterscheidung zwischen privatem und Business-Kunden wird immer stärker obsolet, denn auch der Business-Kunde, der Einkäufer im Unternehmen, der Firmenverhandler hat mindestens in seinem digital-geprägten Leben als Privatmensch alle Tricks, Tools und Optionen erlernt, um genau denselben »digitalen Komfort«, den er als smarter Kunde gewohnt ist, auch in seiner geschäftlichen Einkäuferrolle zu erwarten, ja, mehr und mehr als selbstverständlich vorauszusetzen! Aus der Kundenperspektive – und nur diese ist in der Welt der Client Centricity entscheidend – macht der Kunde beim »Purchasing« keine Unterscheidung mehr.

Hintergrund

Customer Centricity: Wird manchmal auch als Client Centricity, oder, im Deutschen, als Kundenzentrierung bezeichnet. Gemeint ist damit mehr als »nur« ein Vertriebskonzept, das die Kundenorientierung bzw. den Kundennutzen in den Vordergrund stellt, gemeint ist eine ganze Firmenkultur, eine Philosophie, die sich vollständig um die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden dreht. Damit wird der gesamte Unternehmenszweck und werden alle Abteilungen (also nicht nur Vertrieb und Marketing) und Prozesse im Unternehmen aus der Perspektive des individuellen Kunden gedacht, Wünsche und Erwartungen des Kunden werden zum Leitbild. (

Customer Journey: Die sogenannte »Kundenreise« bildet den (virtuellen) Weg ab, den ein (potenzieller) Interessent von der ersten Information (z. B. Werbung, Empfehlung durch andere Kunden etc.) über den ersten Kontakt mit einem Angebot oder Unternehmen bis zum letztendlichen Kauf und darüber hinaus dem Service zurücklegt. Die Customer Journey wird klassischerweise in die Phasen: Bewusstseinsweckung (für ein Produkt), Interessensverstärkung für jenes Produkt, Kaufwunschphase, konkrete Kaufabsicht und Kauf unterteilt. In jeder dieser Phasen erlebt der potenzielle Kunde das Unternehmen und das Produkt bzw. die Leistung an verschiedenen Berührungspunkten – sogenannten Touch Points –, an denen seine Erfahrung, seine »Experience« möglichst positiv sein soll. (

Customer Experience: Diese »Kundenerfahrung« wird als die Gesamtheit aller Eindrücke verstanden, die ein Kunde entlang seiner »Customer Journey« mit einem Unternehmen oder Angebot sammelt. Die Customer Experience so positiv wie möglich zu gestalten, zielt weniger auf den direkten Kaufabschluss ab, sondern vor allem auf die Herstellung von Kundenzufriedenheit, positive Bekanntheit einer Marke und kundenseitige Weitergabe (Rezensionen, Testimonials, Empfehlungen) von hervorragenden Erfahrungen mit Unternehmen, Produkt oder Dienstleistung sowie Service. Damit zielt das Customer Experience Management auf den Aufbau einer emotionalen Bindung des Kunden an Unternehmen oder Produkt.

Vertriebsperspektive: Wie adressieren wir den »B2P«?

Auch die obige Studie von Gebhardt und Handschuh bestätigt meinen Ansatz, dass die früher eher getrennt zu betrachtenden Strukturen B2B (Vertrieb an Unternehmen) und B2C (Verkauf an Privatpersonen) in Art und Abwicklung immer stärker zusammenwachsen. Das konstatiert ebenfalls eine Studie von Roland Berger (2015, S. 4): »Neue digitale Player – meist aus dem B2C-Geschäft – beanspruchen schon Teile des B2B-Vertriebs für sich. Sie nutzen ihre Erfahrungen im Kundenhandling und operieren mit eigenen Geschäftsmodellen, zum Beispiel als Online-Only-Distributoren (Alibaba) oder als Aggregatoren von Angeboten (z. B. ›Wer liefert was?‹).«

… womit wir wieder bei der Plattform-Ökonomie wären – und diese bestärkt einzig den Ansatz »Business to Purchaser«. Vergiss also den Unterschied zwischen B2C- und B2B-Kunde – oder vielmehr: Nimm das Beste von beiden Ansätzen, denn sie verschmelzen im B2P-Kunden, im »digitalen Purchaser«.

Was funktioniert künftig noch?

Meines Erachtens wird es in naher Zukunft im Wesentlichen nur noch zwei wirklich funktionierende Vertriebsausrichtungen nach außen geben:

1.Digital-to-digital-Vertrieb, also der digitalisierte oder digital vermittelte Verkauf an ebenso digital aufgestellte Einkäufer. Ganze Einkaufsabteilungen in großen Unternehmen stellen sich derzeit bereits als »Digital Procurement« auf. Hier geht es bei Weitem nicht (mehr) nur um Fast Moving Goods, mittlerweile werden umfangreiche Bedarfe an Zulieferung so abgewickelt.

2.Hybrid-Vertrieb, also vertriebliche Maßnahmen, die das Internet und die reale Welt verbinden (Mixed Reality). Schrittmacher hierbei ist der digitale Kunde, der sowohl offline als auch online präsent ist und also hybrid handelt. Hierbei bleibt der Faktor Mensch absolut erfolgskritisch; Vertrieb wird also noch persönlicher, noch menschlicher und noch individueller (vgl. Binckebanck / Buhr, 2017). Die letzte Entscheidung fällt dabei oft im menschlichen Kontakt Human to Human, worauf wir in Kapitel 4 noch einmal ausführlicher eingehen werden.

1.Stichwort »B2P«, Business to Purchaser: Wie sieht eure Strategie aus, den digitalen »Purchaser«, der zwar für ein Unternehmen agiert (also einkauft oder beauftragt), aber Komfort-Ansprüche an digitale Rund-um-Versorgung wie ein Internet-verwöhnter Endkunde hat, zufriedenzustellen?

2.Wie unterstützt dein Unternehmen Vertriebsmitarbeiter beim Human-to-Human-Ansatz? Habt ihr dafür nur konventionelle Lösungen?

3.Könnt ihr »no frills«-Lösungen nutzen? Welche Produkte lassen sich beispielsweise stärker automatisiert vertreiben, und bei welchen ist der Hebel im Human-to-Human-Ansatz künftig viel größer?

Lösungsansätze für die digitale Transformation nach innen

Alles, was du im Vertrieb (künftig) tust, unterliegt der digitalen Transformation – und zwar nach innen und nach außen. Die digitale Transformation nach außen fokussiert auf die Handlungs- und Kommunikationsprozesse in Richtung Kunde; das haben wir oben schon betrachtet und das zieht sich im Folgenden durch das ganze Buch.

Die digitale Transformation nach innen fokussiert auf interne Prozesse und Kommunikationswege. Ein funktionierendes CRM (Customer-Relation-Management-System), gegebenenfalls als Cloud-Lösung, SEO und SEA, responsive Website etc. sind heute Standard im Vertrieb. Die Welt ist schnell, transparent und weniger hierarchisch geworden. Mit Blick auf die nächsten Generationen, die in die Unternehmen kommen (Generation Y und Generation Z, s. u.) stellen wir fest, dass in den Unternehmen eine neue, digital geprägte Kultur einzieht. Neue Kompetenzen und neue Ansprüche. Neue mitmenschliche Umgangsformen und virtuelle Kommunikationsformen. Besonders spannend dürfte auch sein, Cross-Generation-Teams zusammenzustellen, zu entwickeln und zu führen. Hier wird es künftig immer mehr darum gehen, schlanke Projektmentalität in den Unternehmen zu etablieren. Aufgaben werden also für einen klaren, eher kurzen Zeitraum verteilt und in agiler Weise mit klaren Zielen umgesetzt.

Hintergrund

Gen Y / Generation Y: Mit Generation Y – auch Millennials oder »Generation Why« genannt – wird die Bevölkerungskohorte der zwischen 1980 bis zu den späten 1990ern Geborenen bezeichnet. Die Nachfolgegeneration der Baby Boomers und der Generation X, die erst im Laufe ihres Lebens in die digitale Welt gewachsen sind, ist bereits in die frühe Zeit der Digitalisierung, der Internetverbreitung und der privaten Computernutzung hineingeboren.

Gen Z / Generation Z: Die »echten Millennials«, die zwischen zirka 1995 und dem Ende des ersten Jahrzehnts der 2000er-Jahre Geborenen, bilden die Generation Z. Sie sind ganz selbstverständlich nicht nur mit Computern, sondern mit allen elektronischen Gadgets und vor allem Smartphones aufgewachsen.

Gen Alpha / Generation Alpha: Damit ist die Generation der heutigen Schüler – geboren nach 2010 – gemeint, die schon in Kürze als Praktikanten und Lehrlinge in die Unternehmen nachrücken werden. In Ermangelung eines feststehenden Begriffes und eines auf »Z« folgenden Buchstabens beginne ich mit der erneuten Zählung ab Alpha.

Beide Richtungen der digitalen Transformation, nach außen auf den digitalen Kunden ausgerichtet und nach innen auf Prozesse und wirksame, gemischte Teams fokussiert, sind die Herausforderungen heute.

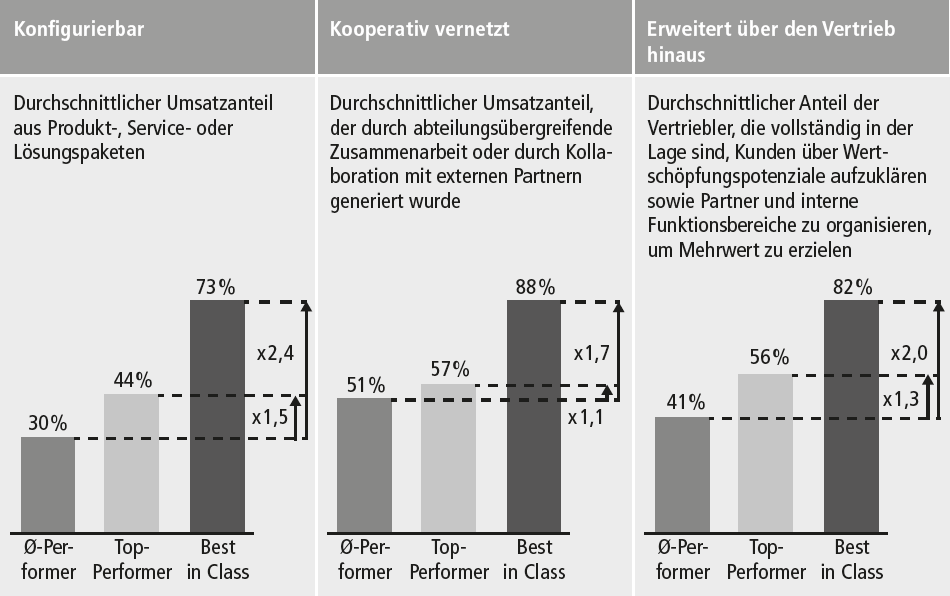

Forderung an den Vertrieb: Mehrwert schaffen

Mehrwert zu schaffen – das fordert natürlich jeder vom Vertrieb. Doch in der Realität ist dies eine schwierige Herausforderung für dich im Vertrieb oder als (neue) Vertriebsführungskraft, denn es stellt sich die Frage, was genau damit gemeint ist. Werfen wir auch hier noch einmal einen Blick auf die schon oben zitierte Studie von Gebhardt und Handschuh. Demnach betrifft »Mehrwert schaffen« drei Felder:

1.Individualisierte Produkte: Für und durch Kunden konfigurierbare Produkte werden als Mehrwert erlebt. Der Trend zum Produkt mit der Losgröße eins ist seit Jahren spürbar. Kunden möchten keine Standardware mehr, alles soll persönlich adaptiert, umgestaltet, individualisiert werden können. Der kindliche Bewerkstelligungsund Besitzerstolz à la »I made it my own« ist, das zeigen viele Untersuchungen, ein extrem starker Kaufauslöser und Abschlussreiz. Die zehn Prozent der vertriebsstärksten Unternehmen haben dies bereits verstanden: Sie bieten bis zu Dreiviertel ihrer Produkte mit der Option »customized« an und schaffen den Kunden so einen Mehrwert.

2.Angebotsbreite: Das zweite Feld ist das der Angebotsbreite, die beispielsweise durch Vernetzung oder Kollaboration mit Partnern – auch externen Anbietern – geschaffen werden kann. Kunden schätzen es, wenn sie für Produkte und Leistungen, die miteinander zu tun haben, die sich ergänzen oder aufeinander aufbauen, nicht bei mehreren verschiedenen Firmen und Anbietern kaufen müssen. Sie möchten vielmehr eine aufeinander abgestimmte maximale Angebotsbreite aus einer Hand (früher als »cross selling« bezeichnet), einen »one stop shop«. Dieser Mehrwert zeichnet die Top 10 der vertriebsstärksten Unternehmen ebenfalls aus.

3.Aufbau der Wertschöpfungskette: Der dritte Bereich liegt sozusagen in der Umkehr der bisherigen Funktion des Vertriebs. Statt der reduzierten Funktion, »nur« Unternehmensprodukte zu verkaufen, baut der Vertrieb aus dem Kontakt mit dem Kunden heraus die komplette Wertschöpfungskette auf und entwickelt Innovationen, die sich direkt aus dem Bedarf des Kunden ableiten (Stichwort Customer Centricity).

Abbildung 4: Mehrwert schaffen

Anmerkung: »Top-Performer« sind Unternehmen, die in den letzten drei Jahren überdurchschnittliches Wachstum sowohl ihrer Vertriebskraft als auch ihres Umsatzes erzielen konnten. »Best in Class« sind Unternehmen der Top zehn Prozent innerhalb der jeweiligen Leistungsindikatoren.

(Gebhardt, Handschuh 2016, S. 52)

Soziopolitische Megatrends verändern die lokalen Märkte

Doch die digitale Transformation nach innen und außen ist nur eine Herausforderung, die du und deine Firma meistern müssen. Das nächste Feld an Herausforderungen liegt im demografischen Wandel. Immer weniger Kinder kommen in den wohlhabenden westlichen Ländern zur Welt. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung, sodass Eltern die Pensionierung ihrer Kinder erleben. Anders als unsere Großeltern zieht sich die Generation der über 60-Jährigen jedoch nicht in den Ruhestand zurück – sie bleibt aktiv. Sie ist informiert und weiß Bescheid. Sie reist, studiert, treibt Sport und genießt Kultur. Und dies bis ins hohe Alter. Für den Vertrieb bedeutet das, dass die Interessengruppen der Älteren nominal immer größer und diese auch immer älter werden – ganz gleich, ob du Textilien, Elektronikgeräte, Baumaschinen, Dienstleistungen oder Finanzprodukte verkaufst oder ob du Reiseanbieter oder Autoverkäufer bist. Um diese Kundschaft zu erreichen, sind neue Wege, neue Formen der Ansprache gefragt.