- -

- 100%

- +

Margret Bürgisser

Gemeinsam Eltern bleiben – trotz Trennung oder Scheidung

ISBN Print: 978-3-0355-0077-6

ISBN E-Book: 978-3-0355-0130-8

Fotos: Hansueli Trachsel

1. Auflage 2014

Alle Rechte vorbehalten

© 2014 hep verlag ag, Bern

www.hep-verlag.ch

Liste der befragten Expertinnen und Experten

Liste der befragten Elternpaare

1.Was bedeutet gemeinsame elterliche Sorge?

1.1Einführung ins Thema

1.2Was galt bisher?

1.3Was wird neu?

1.4Was bedeutet die Revision?

1.5Politische Vorgeschichte

1.6Zielsetzung des neuen Gesetzes

1.7Erwartungen und Hoffnungen

1.8Kritik und Vorbehalte

1.9Was beinhaltet gemeinsame elterliche Sorge konkret?

Porträt 1

2.Scheidungen – eine gesellschaftliche Realität

2.1Ehe und Scheidung im gesellschaftlichen Wandel

2.2Das Phänomen Scheidung enttabuisieren

2.3Ursachen von Paarkonflikten

2.4Emotionale Bewältigung von Trennung und Scheidung

2.5Einmal Streit – immer Streit?

Porträt 2

3.Trotz Trennung weiterhin Eltern bleiben

3.1Als Paar trotz Trennung im Gespräch bleiben

3.2Den Paarkonflikt vom Kindeswohl trennen

3.3Bei Bedarf Hilfe annehmen

3.4Konstruktive Einigungsverfahren wählen

3.5Tragfähige Vereinbarungen erarbeiten

Porträt 3

4.Mediation als Chance der Konfliktbewältigung

4.1Was ist Mediation?

4.2Welche Grundsätze gelten in der Mediation?

4.3Welche Vorteile bietet Mediation?

4.4Vorgehensweisen in der Mediation

4.5Voraussetzungen und Grenzen der Mediation

4.6Optimale Wahl der Mediationsperson

4.7Kooperation zwischen Mediatorinnen und Anwälten

4.8Ergänzende Informationen

Porträt 4

5.Kinder im Fokus von Trennung und Scheidung

5.1Erkenntnisse aus der Scheidungsforschung

5.2Was Kinder für ihre Entwicklung brauchen

5.3Wer soll das Kind betreuen?

5.4Kind sein im Scheidungsprozess

5.5Bedürfnisse der Kinder nach Trennung oder Scheidung

5.6Negative Scheidungsfolgen bei Kindern

5.7Positive Scheidungsfolgen bei Kindern

5.8Beziehungspflege nach Trennung oder Scheidung

5.9Elternbeziehungen dürfen sich unterscheiden

Porträt 5

6.Die Meinung der Kinder ernst nehmen

6.1Was heisst: Wahrung des Kindeswohls?

6.2Information der Kinder durch die Eltern

6.3Partizipation der Kinder an der Neuorientierung

6.4Einbezug der Kinder in die Mediation

6.5Kindesanhörung beim Gericht

6.6Einbezug einer Kindesvertreterin/eines Kindesvertreters

Porträt 6

7.Zur Bedeutung der Rollenteilung

7.1Auswirkungen der traditionellen Rollenteilung auf die Scheidungssituation

7.2Egalitäre Rollenteilung als Chance

7.3Voraussetzungen der egalitären Rollenteilung

7.4Rollenteilung und gemeinsame elterliche Sorge

7.5Stärkung der väterlichen Verantwortung

7.6Frauen zum Wiedereinstieg ermutigen

Porträt 7

8.Wohnmodelle nach Trennung oder Scheidung

8.1Wie lebt es sich an zwei Orten?

8.2Traditionelle und alternative Wohnarrangements

8.3Das Wechselmodell

8.4Das Doppelresidenzmodell

8.5La résidence alternée

8.6Das Nestmodell

8.7Wie oft soll die Betreuung wechseln?

8.8Umsetzbarkeit alternativer Wohnmodelle in der Schweiz

Porträt 8

9.Hochkonflikthafte Paare und ihre Kinder

9.1Wenn der Streit nicht enden will

9.2Merkmale hochkonflikthafter Eltern

9.3Erfahrungen in den USA

9.4Das Prinzip der «Parallelen Elternschaft»

9.5Begleiteter Umgang

9.6Interventionsansätze bei hochstrittigen Eltern

9.7Erfahrungen mit Beratungsangeboten

Porträt 9

10.Die Rolle der Behörden und Gerichte

10.1Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden

10.2Kindeswohlgefährdung und Kindesschutzmassnahmen

10.3Die Aufgaben der Gerichte

10.4Unterstützung für Eltern – in welcher Form?

10.5Gerichte können Eltern zur Mediation auffordern

10.6Beschränkte Sanktionsmöglichkeiten

10.7Kindesanhörung vor Gericht

10.8Ernennung eines Kindesvertreters/einer Kindesvertreterin

10.9Braucht es vermehrt Familiengerichte?

10.10Neue Anforderungen an Aus- und Weiterbildung

Porträt 10

11.Ergänzende Fragen zur elterlichen Sorge in Recht und Praxis

11.1Die Sorgerechtsrevision als Paradigmenwechsel

11.2Entzug der elterlichen Sorge

11.3Obhut und Betreuungsanteile

11.4Die Vielfalt unverheirateter Eltern

11.5Vom Umgang mit unmotivierten Eltern

11.6Sanktionen bei Verstössen gegen das Gesetz

11.7Zur Arbeit der Gerichte

11.8Zur verwendeten Begrifflichkeit

11.9Ergänzende Fragen

12.Zusammenfassung

Anhang

Literatur

Empfehlungen für Eltern in Trennung oder Scheidung

Projekte zur Unterstützung von Eltern in Trennung/Scheidung und für ihre Kinder

Nützliche Links

Dank

Einleitung

Dies ist ein Buch für Eltern in Trennung oder Scheidung und ihre Angehörigen. Auch Fachleute, die diese Eltern begleiten und unterstützen, sollten es lesen. Im Zentrum steht die Frage, wie Eltern trotz der Auflösung ihrer Paarbeziehung weiterhin gemeinsam für ihre Kinder sorgen können.

Am 1. Juli 2014 wird in der Schweiz ein Gesetz in Kraft treten, das die elterliche Verantwortung nach Trennung oder Scheidung neu regelt. Auch unverheiratete, getrennt lebende und geschiedene Eltern werden die elterliche Sorge ab dann im Regelfall gemeinsam haben. Dieses Buch will Eltern und Fachleuten helfen, sich mit dem neuen Gesetz und seinen Konsequenzen vertraut zu machen.1 Es richtet sich auf den Aspekt des Gelingens aus: Wie kann die gemeinsame elterliche Sorge funktionieren? Welche Voraussetzungen braucht es dafür aufseiten der Eltern, der Behörden, der Gesellschaft? Rund ein Dutzend Expertinnen und Experten legen dar, welche Aspekte ihnen an der gemeinsamen elterlichen Sorge wichtig erscheinen. Ergänzend berichten zehn Elternpaare aus ihrem Alltag und zeigen auf, wie sie als Eltern trotz Trennung oder Scheidung einvernehmlich für die gemeinsamen Kinder sorgen. Diese Vorbilder sollen andere Eltern dazu animieren, die Verhältnisse so zu gestalten, dass auch sie zu ihren Kindern in einer lebendigen Beziehung stehen können. Dasselbe Ziel verfolgen auch die im Anhang beigefügten Hintergrundinformationen.

Nachstehend ein Überblick über den Inhalt:

Kapitel 1 informiert darüber, was diese Gesetzesrevision beinhaltet und was die Neuerung für den Alltag von getrennten und geschiedenen Eltern und deren Kinder bedeutet. Es beschreibt die politischen Hintergründe der Revision und die Hoffnungen und Befürchtungen, die sich damit verbinden.

Kapitel 2 befasst sich mit Scheidungen als gesellschaftliche Realität und zeigt die Konfliktlagen auf, die zu Trennungen und Scheidungen führen. Es plädiert auch für mehr Toleranz im Umgang mit geschiedenen Eltern und deren Kindern.

Kapitel 3 widmet sich dem schwierigen Spagat, dem Eltern in Trennung oder Scheidung ausgesetzt sind: Sie dürfen sich als Paar zwar trennen, müssen im Interesse ihrer Kinder aber weiterhin kooperieren. Dank konstruktiver Vereinbarungen und mithilfe kompetenter Fachleute kann dies gelingen.

Im Zentrum von Kapitel 4 steht die Mediation als konstruktives Verhandlungs- und Einigungsverfahren. Mediation ist die zeitgemässe Alternative zu zermürbenden Kampfscheidungen. Das Aufarbeiten der in der Ehe erlebten Enttäuschungen und Verletzungen bildet eine wichtige Voraussetzung für den Neuanfang nach der Scheidung. Mediation wird deshalb immer öfter auch von Gerichten und Behörden empfohlen.

Kapitel 5 zeigt auf, wie Kinder die Trennung ihrer Eltern erleben und welche Bedürfnisse sie in dieser Übergangsphase haben. Es informiert über die Scheidungsfolgen bei Kindern und darüber, wie Eltern ihr Kind während der familiären Umstrukturierung unterstützen können.

Kapitel 6 ermutigt Eltern, ihre Kinder frühzeitig und altersgerecht über ihre Trennungsabsicht aufzuklären. Die einfühlsame Information der Kinder bei Trennung und Scheidung kann dazu beitragen, Unsicherheiten abzubauen und Ängste zu bewältigen.

Kapitel 7 zeigt auf, dass die elterliche Sorge oft nicht identisch ist mit der von den Eltern praktizierten Rollenteilung. In der Schweiz sind die Aufgaben bei Elternpaaren in vielen Familien eher traditionell verteilt. Der Vater ist der Haupternährer, die Mutter vor allem für Kinder und Haushalt zuständig. Dieses Kapitel legt dar, wie eine partnerschaftliche Aufteilung der Betreuung nach der Trennung oder Scheidung möglich wäre und welche Chancen eine geteilte Betreuung für Eltern und Kinder beinhaltet.2

Kapitel 8 handelt davon, wie Eltern dank symmetrischer Wohnmodelle3 weiterhin im Alltag der Kinder präsent sein und sie gemeinsam betreuen können.

Im Zentrum von Kapitel 9 stehen die hochstrittigen Paare, deren Konflikte auch nach der Trennung oder Scheidung weiterschwelen. Sie belasten ihre Kinder damit schwer.

Kapitel 10 befasst sich mit der Arbeit der Gerichte und der Kindesschutzbehörden. Verheiratete Eltern werden von einem Gericht geschieden, unverheiratete regeln die Trennungsfolgen meistens mit der Kindesschutzbehörde.

Im Kapitel 11 äussern sich eine Expertin und ein Experte des Bundesamtes für Justiz zu speziellen Fragen im Zusammenhang mit der gemeinsamen Sorge: Entzug der elterlichen Sorge, Einschränkung des Kontaktrechts, Sanktionsmöglichkeiten, Rückwirkungsklausel, Wohnsitzwechsel etc.

Kapitel 12 fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus Expertengesprächen, Elterninterviews und Literatur zusammen und präsentiert eine abschliessende Würdigung der Thematik.

Im Anhang schliesslich finden sich Empfehlungen für Eltern, Hinweise auf konkrete Interventionsprojekte sowie nützliche Adressen und Links.

Luzern, November 2013

Margret Bürgisser

Liste der befragten Expertinnen und Experten

Die Autorin hat folgende Expertinnen und Experten befragt und ihre Stellungnahmen in dieses Buch integriert. Für die wertvolle Mitarbeit dankt sie ihnen herzlich.

•Vincenzo Amberg, Dr. iur., Fürsprecher, ambralaw, Bern

•Bettina Bannwart, lic. iur., Mitglied der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Luzern, vorher auf der Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern Basel-Stadt sowie als Richterin am Zivilgericht Basel-Stadt tätig4

•Rolf Besser, lic. iur., Rechtsanwalt und Mediator SDM, Egli & Besser Mediation, Zürich

•Luisa Bürkler-Giussani, Dr. iur., Rechtsanwältin, Zürich

•Jacqueline Fehr, lic. phil., Nationalrätin (SP), Präsidentin Kinderschutz Schweiz, Vizepräsidentin Pro Familia Schweiz, Winterthur

•Debora Gianinazzi, lic. iur., wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Zivil- und Zivilprozessrecht, Projektleiterin Revision Sorgerecht, Bundesamt für Justiz, Bern

•Oliver Hunziker, Präsident von GeCoBi und VeV5, Zürich

•Max Peter, Familienmediator, Bülach, Co-Leiter von Gruppen für Scheidungskinder (Praxis in Weinfelden)

•David Rüetschi, Dr. iur., Leiter Fachbereich Zivil- und Zivilprozessrecht, Bundesamt für Justiz, Bern

•Heidi Simoni, Dr. phil., Fachpsychologin FSP, Leiterin Marie Meierhofer Institut für das Kind, Zürich

•Liselotte Staub, Dr. phil., Psychologin/Psychotherapeutin, Gutachterin und Spezialistin für Familienrechtspsychologie sowie Fachrichterin am Kindes- und Erwachsenenschutzgericht des Kantons Bern

•Andrea Staubli, lic. iur., Rechtsanwältin, Mediatorin SDM, Gerichtspräsidentin am Bezirksgericht Baden

•Rolf Vetterli, Dr. iur. h.c., ehemaliger Kantonsrichter, Rechtsanwalt und Mediator, Lehrbeauftragter an den Universitäten St. Gallen und Zürich

•Reto Wehrli, Dr. iur., Schwyz, Rechtsanwalt und Urkundsperson, CVP-Nationalrat 2003–2011

Liste der befragten Elternpaare

Als Basis für die in diesem Buch enthaltenen Porträts hat die Autorin die nachstehend aufgeführten zehn Elternpaare über ihre Trennung/Scheidung und die familiäre Neuorientierung befragt. Sie dankt ihnen allen herzlich für die Bereitschaft, über ihre persönliche Situation zu berichten.

•Porträt 1: Anna Goetsch/Willi Gasche

•Porträt 2: Marion Lehmann/Jürg Lehmann

•Porträt 3: Jacqueline Kunz/Alfons Schuwey

•Porträt 4: Sabina C./Luca C.

•Porträt 5: Evelyne Niederberger/Nico Müller

•Porträt 6: Monika Schuler/René Schuler

•Porträt 7: Brigitte Neidhart/Matthias Eiberle

•Porträt 8: Susanne Z./Harry Z.

•Porträt 9: Manuela Faedi/Bernhard Baumgartner

•Porträt 10: Carmen G./Urs G.

Alle persönlichen Angaben (Alter, Wohnort, berufliche Tätigkeit etc.) beziehen sich auf den Zeitpunkt der Interviews im Winter/Frühling 2013.

Einige Eltern waren damit einverstanden, sich mit ihren Kindern fotografieren zu lassen, andere nicht. Dies erklärt, warum nicht bei allen Porträts Fotos eingefügt sind. Einzelne Eltern wünschten auch eine Teilanonymisierung ihrer Namen, was wir ebenfalls berücksichtigt haben.

Die Porträts sind zwischen den Kapiteln platziert. Ihre Anordnung hat jedoch keinen speziellen Bezug zu den Themen der beiden Kapitel, zwischen denen sie stehen.

1Die Revision des Unterhaltsrechts wird in diesem Buch nur am Rande thematisiert, da dieses in einer separaten Vorlage revidiert wird.

2Diese werden auch aus einigen Elternporträts ersichtlich.

3Das sind Wohnmodelle, bei denen die Kinder zu annähernd gleichen Teilen bei der Mutter und beim Vater leben.

4Bettina Bannwart teilt Erwerbs- und Betreuungsarbeit mit ihrem Partner.

5GeCoBi: Schweizerische Vereinigung für Gemeinsame Elternschaft. VeV: Verantwortungsvoll erziehende Väter und Mütter.

1.Was bedeutet gemeinsame elterliche Sorge?

1.1Einführung ins Thema

Das Prinzip der gemeinsamen elterlichen Sorge bedeutet, dass Eltern zusammen für das Wohl und die Entwicklung ihrer Kinder verantwortlich sind. Das scheint selbstverständlich, solange ein Paar verheiratet ist oder im Konkubinat unter einem Dach zusammenlebt. Zwar ist die Arbeitsteilung in der Regel so, dass sich die Mutter mehr um die Kinder kümmert und der Vater seine Familie primär über seinen Gelderwerb unterstützt (sog. «Ernährerrolle»). Väter schätzen es heute aber zunehmend, im Alltag Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und einen Teil der Betreuung zu übernehmen. Die gemeinsame elterliche Sorge wird nur dann infrage gestellt, wenn das Kindeswohl gefährdet erscheint. Das sind Fälle von Gewalt, Kindsmissbrauch, Verwahrlosung, Unfähigkeit etc. Und selbst in solchen Fällen versucht man zuerst, die Eltern in ihrer Aufgabe zu entlasten und zu unterstützen. Weitergehende fürsorgerische Massnahmen wie eine Fremdplatzierung oder gar der völlige Entzug der elterlichen Sorge werden nur in gravierenden Situationen angeordnet.

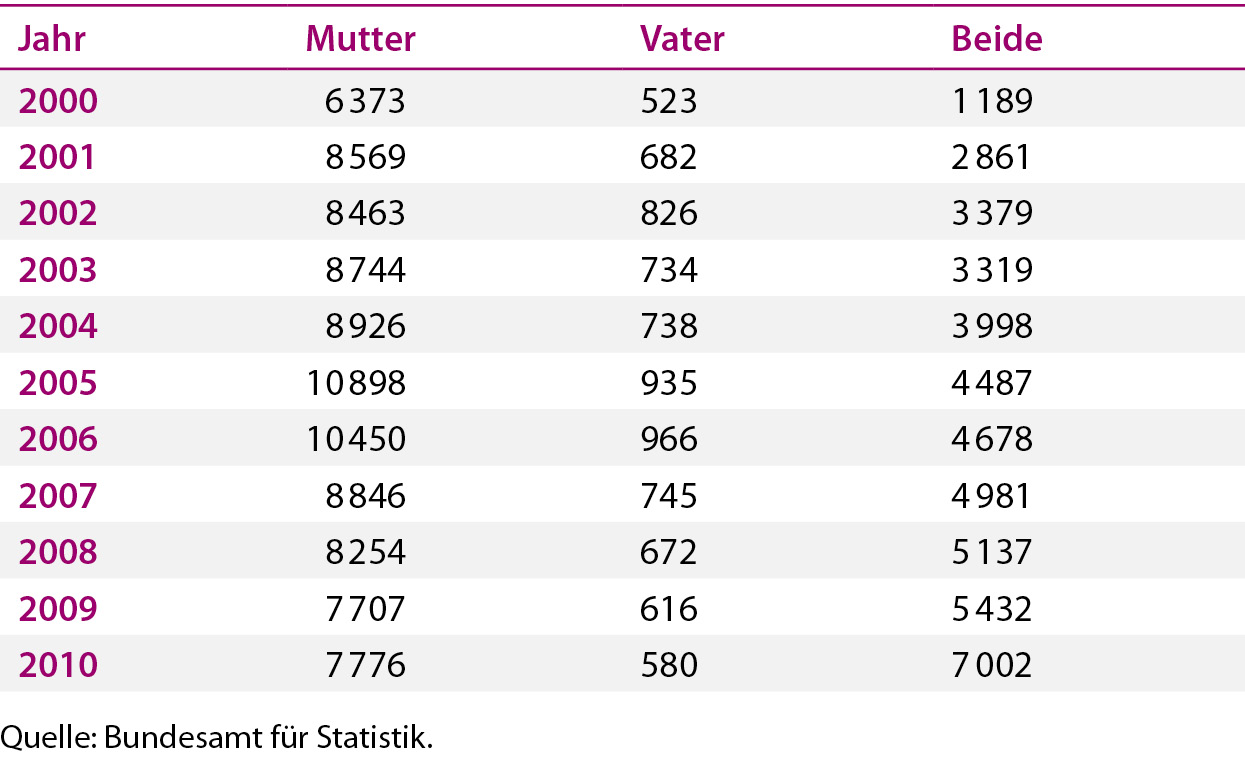

Anders sieht die Situation für getrennt lebende oder geschiedene Eltern aus. Hier war bis anhin die alleinige elterliche Sorge der Mutter der Regelfall, es sei denn, das Paar habe sich einvernehmlich für die gemeinsame elterliche Sorge entschieden. Von rund der Hälfte der Scheidungen sind auch Kinder betroffen. Die Anzahl der geschiedenen Eltern, die freiwillig die gemeinsame elterliche Sorge ausüben, hat in den letzten Jahren zugenommen. Wählten im Jahr 2000 nur gerade 15% der Eltern die gemeinsame elterliche Sorge, so hat sich der Anteil seither rund verdreifacht. 2010 wurde die elterliche Sorge nach Scheidung in 50,6% der Fälle an die Mutter übertragen, in 3,8% dem Vater und in 45,6% beiden Eltern gemeinsam. Die juristische Regelung der elterlichen Sorge ist nicht deckungsgleich mit der Betreuungsregelung im Alltag. Es gibt Eltern mit gemeinsamer elterlicher Sorge, deren Kinder fast ausschliesslich von der Mutter betreut werden. Und es gibt Paare, eher selten allerdings, bei denen die Mutter die elterliche Sorge hat und sich der Vater trotzdem massgeblich an der Kinderbetreuung beteiligt.

Das neue Gesetz macht deutlich, dass Trennung und Scheidung keine Gründe sind, um die Eltern-Kind-Beziehung aufs Spiel zu setzen. Kinder lieben beide Eltern und leiden oft schwer unter deren Trennung. Im Interesse des Kindeswohls sollte deshalb der Kontakt zu beiden Eltern auch nach der Trennung oder Scheidung erhalten bleiben. Reto Wehrli hat deshalb 2004 im Nationalrat ein Postulat eingereicht mit dem Ziel, die gemeinsame elterliche Sorge auch für getrennt lebende und geschiedene Eltern für verbindlich zu erklären. Nach langen Vernehmlassungen und Diskussionen und gegen den anfänglichen Widerstand diverser Frauen- und Kindesschutzorganisationen wird dieses Gesetz demnächst in Kraft treten. Die gemeinsame elterliche Sorge wird ab dann für alle Eltern der Regelfall sein. Die Schweiz übernimmt in dieser Sache keine Pionierrolle, sondern schliesst sich nur dem an, was sich vielerorts schon bewährt hat. Andere europäische Länder wie etwa Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und England kennen das gemeinsame Sorgerecht schon lange. Es entspricht auch den Vorgaben der europäischen Kinderrechtskonvention.

1.2Was galt bisher?

Verheiratete Eltern

Verheirateten Eltern stand die elterliche Sorge schon bisher gemeinsam zu.6 Eine Zuweisung der elterlichen Sorge an nur einen Elternteil war ausgeschlossen. Vorbehalten blieb der Fall der gerichtlichen Trennung7 oder der Entzug der elterlichen Sorge durch eine Kindesschutzbehörde aufgrund besonderer Umstände, die das Kindeswohl gefährdeten.8

Geschiedene Eltern

Im Scheidungsfall wurde die elterliche Sorge grundsätzlich einem Elternteil zugewiesen.9 Wie Statistiken zeigen, war dies mehrheitlich die Mutter. Dem Vater wurde ein Besuchsrecht eingeräumt, in der Regel an jedem zweiten Wochenende und während einiger Ferienwochen. Bei der gemeinsamen elterlichen Sorge blieb es nur, wenn die Eltern einen gemeinsamen Antrag stellten, der in den Augen des Gerichts mit dem Kindeswohl vereinbar war. Zudem mussten die scheidungswilligen Eltern dem Gericht eine genehmigungsfähige Vereinbarung über ihre jeweiligen Betreuungsanteile und die Verteilung der Unterhaltskosten vorlegen.10 Paare konnten also bei der Scheidung einvernehmlich die gemeinsame elterliche Sorge beantragen. Diese Lösung erfreute sich, wie die nachstehende Statistik zeigt, zunehmender Beliebtheit. Willigte ein Elternteil nicht ein, ging die elterliche Sorge in den meisten Fällen an die Mutter.

Zuweisung der elterlichen Sorge 2000–201011

Unverheiratete Eltern

Die Zahl der Kinder nicht verheirateter Eltern hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Rund ein Fünftel der Kinder, die in der Schweiz geboren werden, hat unverheiratete Eltern. Diese Zahl variiert allerdings je nach Region stark. In Städten und Agglomerationen liegt der Anteil unverheirateter Eltern höher als in ländlichen Regionen, wo traditionelle Werte noch bedeutsamer sind.

Lebendgeburten nach dem Zivilstand der Mutter 2000–201012

Bis anhin wurden unverheiratete Paare formell dann zu Eltern, wenn der Vater das gemeinsame Kind beim Zivilstandsamt oder der Kindesschutzbehörde anerkannte. Er übernahm damit Unterhaltspflichten gegenüber dem Kind, die elterliche Sorge blieb aber offiziell bei der Kindesmutter.13

Die Kindesschutzbehörde konnte die elterliche Sorge auf Antrag aber beiden Eltern zuweisen, wenn dies mit dem Kindeswohl vereinbar war. Verlangt wurden ein gemeinsamer Antrag und eine genehmigungsfähige Vereinbarung in Bezug auf die Betreuung und den Unterhalt des Kindes.14 Nach einer Trennung konnte der sorgeberechtigte Elternteil sich auf diese Vereinbarung berufen und den Unterhaltsbeitrag für das Kind einfordern. War der in der Vereinbarung festgelegte Beitrag nicht mehr angemessen, musste eine Abänderungsklage erhoben werden.15 Besuchs- und Betreuungszeiten waren einvernehmlich zu regeln; im Streitfall hatte die Vormundschaftsbehörde (ab 1. Januar 2013: Kindesschutzbehörde) zu entscheiden.16