- -

- 100%

- +

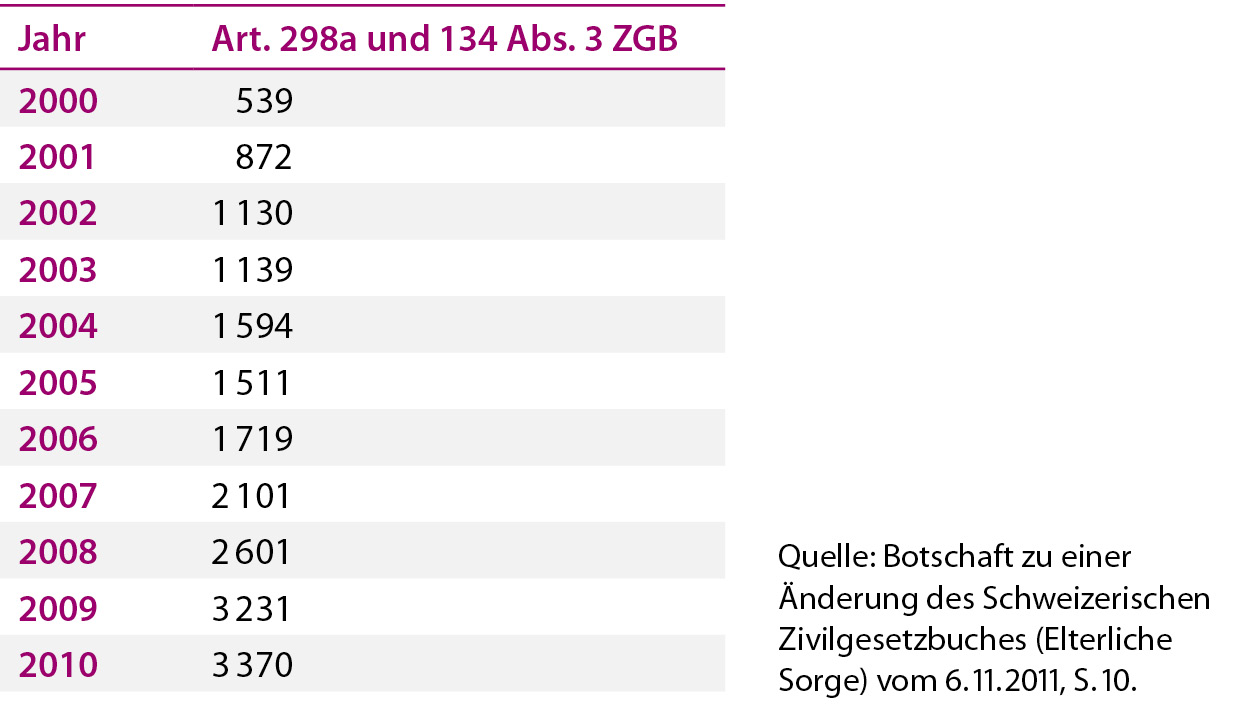

Leider gibt es keine gesamtschweizerische Statistik, die darüber Auskunft gibt, wie häufig sich unverheiratete Eltern bisher für die gemeinsame Sorge entschieden haben. Die Schweizerische Vormundschaftsstatistik erhebt einzig, wie oft die Kindesschutzbehörden in einem Jahr die gemeinsame elterliche Sorge verfügen. Darunter sind auch Kinder, deren Eltern die gemeinsame elterliche Sorge erst nach der Scheidung beantragt hatten.

Schweizerische Vormundschaftsstatistik – Jahresvergleich 2000–2010

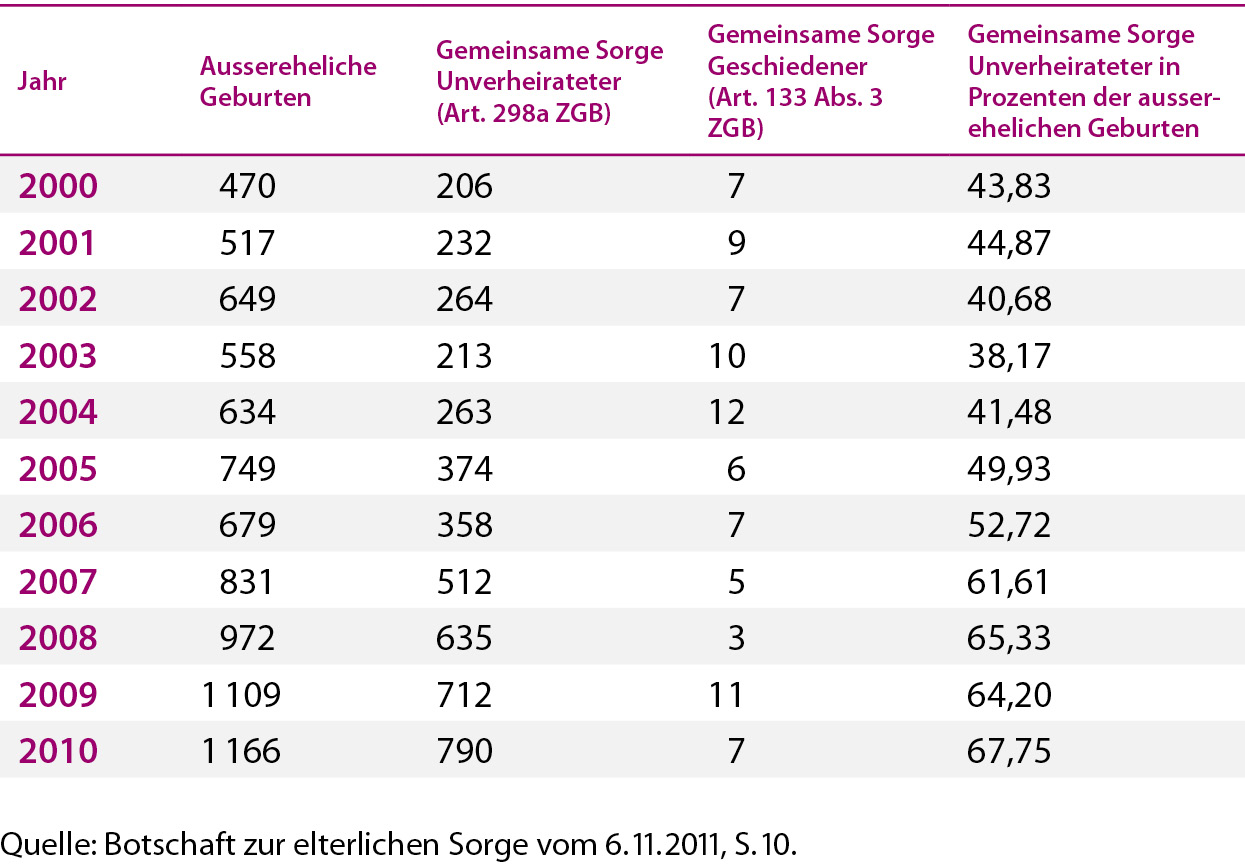

Trotz dieser Einschränkungen steht fest, dass sich in den letzten Jahren immer mehr unverheiratete Eltern für die gemeinsame elterliche Sorge entschieden haben. So hat sich beispielsweise in der Stadt Zürich der Anteil unverheirateter Eltern, denen die gemeinsame elterliche Sorge zugeteilt wurde, von 2000 bis 2010 fast vervierfacht (208 bzw. 790 Kinder). Bezogen auf das Total der ausserehelichen Geburten in Zürich stieg der Anteil mit gemeinsamer elterlicher Sorge von rund 44% im Jahr 2000 auf 68% im Jahr 2010.

Erteilung der gemeinsamen elterlichen Sorge im Verhältnis zur Anzahl ausserehelicher Geburten in der Stadt Zürich 2000–2010

Auch Kinder von unverheirateten Paaren stehen heute also im städtischen Kontext in rund zwei Dritteln der Fälle unter der gemeinsamen Sorge ihrer Eltern. Nach einer Trennung, die keinen gerichtlichen Akt voraussetzt, wurden die Verpflichtungen gegenüber dem Kind in einer Unterhaltsvereinbarung festgelegt.

1.3Was wird neu?

Mit dem Inkrafttreten des revidierten Rechts (am 1. Juli 2014) gilt die gemeinsame elterliche Sorge nicht nur für verheiratete Eltern. Auch für unverheiratete, getrennt lebende und geschiedene Eltern ist sie künftig der Regelfall. Paare können sich also trennen, doch sie bleiben weiterhin gemeinsam in der Verantwortung für ihre Kinder. Es gibt künftig keine Grundlage mehr, einem Elternteil die elterliche Sorge vorzuenthalten, es sei denn aus Gründen des Kindeswohls. Ist dieses durch die gemeinsame elterliche Sorge gefährdet, so überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge. Sind beide Eltern nicht fähig, ihrer Sorgepflicht nachzukommen, so fordert das Gericht die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen. Die Schwelle für einen Sorgerechtsentzug ist in der Schweiz allerdings sehr hoch.

Verheiratete Eltern

Während der Ehe steht die elterliche Sorge den Eltern gemeinsam zu. Eine Zuweisung der elterlichen Sorge an nur einen Elternteil ist ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt der Fall der gerichtlichen Trennung oder der Entzug der elterlichen Sorge durch die Kindesschutzbehörden aufgrund besonderer Umstände, die das Kindeswohl gefährden.

Geschiedene Eltern

Die Scheidung bewirkt keine Änderung in Bezug auf die elterliche Sorge. Künftig steht die elterliche Sorge auch nach der Scheidung weiterhin beiden Eltern zu. Im Rahmen der einvernehmlichen Scheidung17 können die Eltern eine Vereinbarung über die Scheidungsfolgen vorlegen (elterliche Sorge, Obhut bzw. Betreuung und Unterhaltsbeitrag). Das Gericht vergewissert sich dann, ob die getroffene Vereinbarung dem Kindeswohl entspricht18 und ob die Voraussetzungen für die gemeinsame elterliche Sorge gegeben sind. Ist dies nicht der Fall, kann das Gericht einem Elternteil die elterliche Sorge entziehen bzw. eine Kindesschutzmassnahme anordnen.

Sind sich die Eltern über die Regelung der Scheidungsfolgen betreffend der Kinder nicht oder nur teilweise einig, regelt das Gericht die elterliche Sorge, die Obhut bzw. Betreuung und den Unterhaltsbeitrag.19

Für die Regelung der sorgerechtlichen Belange ist während des Scheidungs- bzw. Eheschutzverfahrens das Gericht zuständig. Das Gericht entscheidet auch über Änderungen der elterlichen Sorge im Anschluss an eine Scheidung. Die Kindesschutzbehörde ist dafür zuständig, wenn nur Änderungen im Bereich des persönlichen Verkehrs (d.h. des Besuchsrechts) oder der Betreuungsanteile beantragt werden.20

Unverheiratete Eltern

Sind die Eltern unverheiratet und anerkennt der Vater das Kind, so kommt gemäss neuem Recht21 die gemeinsame elterliche Sorge aufgrund einer gemeinsamen Erklärung zustande. Diese kann gegenüber dem Zivilstandsamt abgegeben werden, wenn sie gleichzeitig mit der Anerkennung des Kindes erfolgt. Das kann schon vor der Geburt des Kindes geschehen. Erfolgt die Erklärung später, also unabhängig von der Anerkennung des Kindes, so ist sie an die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zu richten.22 In ihrer Vereinbarung bestätigen die Eltern, dass sie bereit sind, gemeinsam die Verantwortung für das Kind zu übernehmen und dass sie sich über die Betreuung, den persönlichen Verkehr und den Unterhalt des Kindes verständigt haben.23 Die Paare müssen sich über diese Fragen einigen, ihre Vereinbarung aber nicht mehr einer Behörde vorlegen. Es wird nicht verlangt, dass die Eltern genaue Angaben zur gefundenen Lösung machen. Die Kindesschutzbehörde hat hingegen eine Beratungspflicht und muss unverheiratete Paare in Trennung auf Wunsch bei der Suche nach einer tragfähigen Lösung unterstützen.24 Bis diese Erklärung vorliegt, steht die elterliche Sorge allein der Mutter zu. Sie ist von Gesetzes wegen ab der Geburt die Inhaberin der elterlichen Sorge.25 Falls sich die Mutter weigert, die gewünschte Erklärung abzugeben, kann der Vater an die Kindesschutzbehörde gelangen. Und im umgekehrten Fall, in dem sich der Vater nicht um das Sorgerecht kümmert, müsste die Mutter die Kindesschutzbehörde anrufen.26 Diese wird – wenn keine triftigen Gründe zum Schutz des Kindeswohls dagegen sprechen – die gemeinsame elterliche Sorge verfügen.

1.4Was bedeutet die Revision?

Künftig ist es also nicht mehr so, dass geschiedene Eltern beim Gericht die gemeinsame elterliche Sorge beantragen müssen. Es ist vielmehr so, dass die Gerichte darüber entscheiden müssen, in welchen Ausnahmefällen die gemeinsame elterliche Sorge entzogen werden soll. Solche sog. Ausschlusskriterien sind insbesondere Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Ortsabwesenheit und Gewalttätigkeit.

Das Prinzip der gemeinsamen elterlichen Sorge sagt wenig über die effektive Betreuung der Kinder aus. Die Obhut wird vom Gericht in den meisten Fällen jenem Elternteil zugewiesen, der die Kinder im Alltag betreut. Dieser entscheidet auch über die für die Alltagsgestaltung wichtigen Fragen (Kleider, Essen, Freizeitgestaltung etc.). Über sogenannte wichtige Fragen entscheiden die Eltern aber gemeinsam. Dazu gehören insbesondere Fragen bezüglich Religion, medizinische Behandlungen, Schul- und Wohnsitzwahl. Falls ein Elternteil nicht mit vernünftigem Aufwand zu erreichen ist, darf der andere auch über diese Fragen alleine entscheiden.27

Im Weiteren darf ein Elternteil mit gemeinsamer elterlicher Sorge künftig den Wohnort des Kindes nur noch mit der Einwilligung des anderen Elternteils wechseln, sofern der Umzug die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr erheblich einschränken würde. Dies gilt insbesondere bei einem Wegzug ins Ausland.28 Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den andern Elternteil rechtzeitig darüber informieren.29 Dieselbe Informationspflicht hat der Elternteil ohne elterliche Sorge, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.30

Für Zündstoff dürfte in der Praxis die Rückwirkungsklausel31 sorgen. Ihr zufolge kann ein Elternteil, dem bei der Scheidung die elterliche Sorge entzogen wurde, innert eines Jahres nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung bei der Kindesschutzbehörde die gemeinsame elterliche Sorge beantragen, sofern die Scheidung im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes nicht mehr als fünf Jahre zurückliegt. Bei unverheirateten Paaren gibt es keine solche Frist.32 Sie können die gemeinsame elterliche Sorge unbefristet rückwirkend beantragen.

Anders als im Vorentwurf vorgesehen, verzichtet das neue Recht darauf, jenem Elternteil eine Strafe anzudrohen, der das Besuchsrecht vereitelt.33 Dies wird damit begründet, «dass Besuchsrechtsstreitigkeiten regelmässig mit hohem emotionalem Aufwand ausgetragen werden. Zusätzliche Strafandrohungen tragen in diesem Fall kaum zur Vermeidung oder Vorbeugung von Konflikten bei. Zudem ist zu befürchten, dass unter einer Bestrafung eines Elternteils zumindest indirekt auch das Kind leidet» (Botschaft zu einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Elterliche Sorge] vom 6. November 2011, S. 9096).

In Ausnahmefällen kann das Gericht oder die Kindesschutzbehörde gleichwohl konkrete Anordnungen treffen und z.B. der Mutter ein Busse androhen, falls sie das Besuchsrecht des Vaters wiederholt vereitelt.

1.5Politische Vorgeschichte

Die Diskussion über das gemeinsame Sorgerecht geht bereits auf die 70er-Jahre zurück, doch erst nach der Jahrtausendwende erfuhr das Thema politisch gesehen einen Durchbruch. Mit der Einführung des Scheidungsrechts von 2000 war die Position der Frauen gestärkt worden. Bei einer Scheidung erhielt die Mutter in der Regel die alleinige elterliche Sorge, da es vor allem sie war, die die Kinder im Alltag betreute. Dem Vater hingegen wurde ein Besuchsrecht zugeteilt und eine Unterhaltspflicht auferlegt. Im Zeitverlauf wurden die Mängel dieser Gesetzgebung immer deutlicher sichtbar. So gab es Männer, die sich nach der Trennung als unzuverlässige Väter erwiesen und sich zunehmend aus ihren Betreuungspflichten verabschiedeten. Und es gab Frauen, welche die Kinder manipulierten, das Besuchsrecht des Vaters hintertrieben oder ihrem Expartner mit Anschuldigungen das Leben schwermachten. Leidtragende waren letztlich die Kinder, die oft in Loyalitätskonflikte verstrickt wurden.

Die seit 2000 geltende Sorgerechtsregelung wurde von Männer- und Frauenorganisationen heftig kritisiert, wenn auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Viele Väter litten unter der eingeschränkten Möglichkeit, den Kontakt zu ihren Kindern nach der Trennung oder Scheidung aufrechtzuerhalten. Vor allem Männer, die sich früher in der Kinderbetreuung und der Hausarbeit engagiert hatten, fühlten sich von kostbaren Erfahrungen abgeschnitten und in die Rolle des «Zahlvaters» abgeschoben. Manche Väter betonten, wenn ihnen das Sorgerecht verwehrt bleibe, fehle ihnen die Motivation, sich über das Minimum hinaus für ihre Familie zu engagieren. Sie erlebten das geteilte Sorgerecht als Zurücksetzung und hierarchische Unterordnung. Geschiedene Väter klagten zudem, ihre Exfrau gebrauche die gemeinsame elterliche Sorge als Druckmittel, um höhere Unterhaltszahlungen zu erwirken. Auch sei es fast unmöglich, ihr Recht durchzusetzen, wenn die Exfrau das Besuchsrecht vereitle oder erschwere. Die Kritik der Frauen hingegen lautete, sie hätten keine Handhabe, wenn sich der Expartner kaum für die Kinder engagiere und seinen Unterhaltsverpflichtungen nur unzuverlässig oder gar nicht nachkomme. Viele Mütter sahen sich nach der Scheidung völlig auf sich gestellt, finanziell und kräftemässig am Limit, und von ihren früheren sozialen Bezügen abgeschnitten.

Oft machte sich im Nachscheidungsalltag auch Unzufriedenheit breit, wenn das gewählte Sorgerecht nicht mit der gewählten Rollenteilung übereinstimmte. Frauen beklagten die Einschränkung ihrer Entscheidungsbefugnisse, wenn der Partner zwar die gemeinsame elterliche Sorge wollte, aber nicht bereit war, sich über das allgemein Übliche hinaus, z.B. in der Betreuung, zu engagieren. Auch das Problem der Mankoverteilung im Unterhaltsrecht (vgl. Abschnitt 3.5) wurde von Frauenseite vehement kritisiert.

Am 7. Mai 2004 reichte der Schwyzer Nationalrat und Anwalt Reto Wehrli im Nationalrat ein Postulat ein, mit dem er die gemeinsame Sorge für alle Eltern zum Regelfall machen wollte. Der Vorstoss wurde am 7. Oktober 2005 vom Nationalrat angenommen und 2009 ein erster Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung geschickt. Unter der Ägide von Bunderätin Eveline Widmer-Schlumpf, damals noch Vorstehende des Justiz- und Polizeidepartements, wurde er weiterentwickelt, getrennt von der ebenfalls anstehenden Revision des Unterhaltsrechts. Nach dem Amtsantritt von Bundesrätin Simonetta Sommaruga ging das Dossier in deren Hände über. Sommaruga zog kurzfristig in Erwägung, die Sorgerechtsvorlage mit jener über den Unterhalt zusammenzulegen. Dies führte bei den Männer- und Väterorganisationen, die eine weitere Verzögerung der Gesetzesrevision befürchteten, zu einem Sturm der Entrüstung. Im Rahmen der Aktion «Schick en Stei» deponierten sie Pflastersteine auf dem Bundeshausplatz und brachten damit ihren Unmut zum Ausdruck. Das Medienecho war enorm und verfehlte seine Wirkung nicht. Die Sorgerechtsrevision wurde wieder alleine vorangetrieben. Im November 2011 legte der Bundesrat den neuen Gesetzestext vor, der im Sommer 2012 vom Nationalrat behandelt und verabschiedet wurde. Nach der Behandlung im Ständerat und nach Differenzbereinigungen in der Sommersession 2013 fand das neue Recht seine endgültige Form. Die Revision des Unterhaltsrechts soll nun ebenfalls zügig vorangetrieben werden, womit eine wichtige Forderung von Frauenseite erfüllt wird.

1.6Zielsetzung des neuen Gesetzes

Das neue Sorgerechtsgesetz bringt zum Ausdruck, dass Paare sich zwar trennen können, als Eltern aber weiterhin gemeinsam in der Verantwortung bleiben. Es fordert sie auf, den Paarkonflikt vom Kindeswohl zu trennen und im Interesse der Kinder über Trennung und Scheidung hinaus alltagstaugliche Lösungen zu entwickeln. Das ist auch ein Vertrauensbeweis in die Kompetenz und Entwicklungsfähigkeit der betroffenen Erwachsenen. Wer es nicht aus eigener Kraft schafft, diesem Ziel zu entsprechen, wird auf professionelle Hilfsangebote (Mediation etc.) verwiesen.

Das Gesetz verdeutlicht die Haltung, dass das Kind ein Recht auf beide Eltern hat und dass man sich als Eltern nicht trennen kann. Es ist ein Signal, dass die Verantwortung für das Kind etwas Dauerhaftes ist, eine Verpflichtung, die bis zur Volljährigkeit oder zum Abschluss der Ausbildung dauert. Die Psychologin Liselotte Staub begrüsst die Änderung: «Natürlich wird es Eltern geben, die mit der gemeinsamen elterlichen Sorge nicht zurechtkommen werden, z.B. bei Persönlichkeitsstörungen, Kriminalität etc. Doch wir vollziehen einen Paradigmenwechsel. Die gemeinsame elterliche Sorge wird künftig der Normalfall sein und die alleinige elterliche Sorge der Ausnahmefall.»

Das Gesetz wird eine gewisse Symbolwirkung entfalten, weil es der Bürgerin und dem Bürger mitteilt, welches die gesellschaftlichen Erwartungen sind und was im heutigen Kontext ein «normales» elterliches Verhalten ist. Es wird sich eine neue gesellschaftliche Haltung entwickeln, wobei ja immer die Frage da ist: Beeinflusst das Recht die gesellschaftliche Haltung oder führt eine veränderte gesellschaftliche Haltung zu Anpassungen im Gesetz? Vermutlich beeinflusst sich beides gegenseitig.

1.7Erwartungen und Hoffnungen

Allgemeine Einschätzung

Die Väter- und Männerorganisationen sowie viele Fachleute und Politiker/-innen befürworten die gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall. Sie betonen, das Gesetz sei gemacht für die «normale» Mehrheit, nicht für jene Paare, die sich in unerbittliche Streitigkeiten verstricken. 90 bis 95% der Scheidungswilligen werden ja relativ problemlos geschieden. Das Gesetz fordert sie auf, das Kindeswohl noch bewusster ins Zentrum zu stellen. Da die gemeinsame elterliche Sorge künftig für alle gilt, werden viele Diskussionen und auch viel Streitpotenzial entfallen. Personen, die die Fähigkeit zur Kommunikation nicht haben, wird man künftig eine Mediation vorschlagen oder behördlich anordnen. Und das Gericht wird generell eine Unterhalts- und Betreuungsvereinbarung verlangen und diese bezüglich des Kindeswohls überprüfen. Wenn Paare die Voraussetzungen zur Ausübung jedoch nicht haben (vgl. Abschnitt 1.4), müssen ergänzende Massnahmen (Alleinige Sorge, Kindesschutz etc.) zur Anwendung kommen.

Vorteile der gemeinsamen elterlichen Sorge

Artikel 18 der Kinderrechtskonvention hält fest, dass «die Verantwortung der Erziehung des Kindes in erster Linie beiden Eltern gemeinsam obliegt und es die Pflicht des Staates ist, die Eltern bei dieser Aufgabe zu unterstützen. (…) Der Staat hat alles daran zu setzen, dass jedes Kind eine emotionale Verbundenheit mit seinen Eltern pflegen kann, ohne dass die gelebte Betreuungs- und Beziehungsrealität ausgeblendet wird» (Müller 2011, S. 8). Die gemeinsame elterliche Sorge ermöglicht es den Eltern, die in der Ehe geltenden Betreuungsverhältnisse auch über die Scheidung hinaus weiterzuführen. Dabei überlässt sie es ihnen, optimale Betreuungsverhältnisse auszuhandeln. Es kommen also nicht einfach gerichtlich akzeptierte Standardlösungen zur Anwendung (z.B. Besuchsrecht jedes zweite Wochenende und drei Wochen Ferien). Die Gerichte werden den Paaren keine vorgegebenen Lösungen mehr überstülpen, sondern an deren Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein appellieren und sie ermutigen, Lösungen zu entwickeln, die mit dem Kindeswohl verträglich sind.

Gutachterinnen und Gutachter werden zudem froh sein, dass sie die Sorge nicht mehr einem einzigen Elternteil zuweisen müssen. Künftig können sie wirklich im Interesse des Kindeswohls entscheiden und müssen nicht mehr den einen Elternteil gegenüber dem anderen bevorzugen. Liselotte Staub ist auch als Gutachterin tätig und kennt die Problematik aus jahrelanger Erfahrung: «Vor fünf bis zehn Jahren musste ich jeweils entscheiden: Welches ist der bessere Elternteil? Ich hatte keine Chance, einem Vater, der mehr sein wollte als nur ein Wochenendvater, entgegenzukommen, sofern er die gemeinsame Sorge nicht hatte. Ich musste entscheiden, wer bekommt das Kind, das heisst, gibt es einen Besuchsvater oder eine Besuchsmutter? Mit dem neuen Gesetz kann ich nun mit den Eltern reden und schauen, wie man die Betreuung regeln und an das Kind anpassen kann. Ich kann das Kindeswohl ins Zentrum stellen und fragen: Was ist am besten für das Kind?»

Erwartete positive Wirkungen

Das revidierte Gesetz stellt eine Anpassung an internationales Recht dar. Die Schweiz hat im Vergleich zu anderen europäischen Ländern einen gewissen Rückstand aufzuholen. Die allgemeine Entwicklung in Europa geht in Richtung einer Verbesserung der rechtlichen Situation des Vaters, und zwar auch dann, wenn dieser mit der Mutter des Kindes nicht verheiratet ist.34 Im Allgemeinen bevorzugen die europäischen Gesetzgeber35 die gemeinsame Ausübung der elterlichen Sorge sowohl für die geschiedenen als auch für die unverheirateten Eltern. Die Modalitäten der Ausübung des gemeinsamen Sorgerechts sind jedoch je nach Land sehr unterschiedlich ausgestaltet.

Das neue Gesetz dürfte bei den Männern eine Symbolwirkung haben. Der mit diesem Gesetz vollzogene Paradigmenwechsel bedeutet einen Wendepunkt für motivierte Väter. Sie werden sich künftig mehr wertgeschätzt und stärker in die Verantwortung eingebunden fühlen. Ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, wird nicht mehr vom Gesetz beschnitten. Jedes Paar wird entsprechend den persönlichen Umständen entscheiden können, wie viel Betreuung jeder Elternteil übernimmt. Es ist jetzt nicht mehr einfach das Gesetz, das vorgibt, was gilt. Noch einen Vorteil hat die gemeinsame elterliche Sorge. Es gibt leider auch Väter, die sich nicht genügend um ihre Kinder kümmern. Und da haben Gerichte künftig eine Handhabe: Wenn Väter nicht einsichtig sind und ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, kann man sie in eine Mediation schicken, desgleichen Mütter, die das Besuchsrecht vereiteln wollen.

Letztlich werden auch die Kinder – was ja die zentrale Zielsetzung ist – von der Gesetzesrevision profitieren. Mediator Max Peter äussert die Hoffnung, «dass die Kinder in Zukunft weniger im Fokus der Streitigkeiten der Eltern sind, wenn diese auseinandergehen. Dass sie weniger zum Pfand oder zu Kronzeugen werden im Scheidungsverfahren, z.B. wenn sie aussagen müssen. Wenn Väter und Mütter gleichberechtigt sind, wird daraus schon im Vorfeld von Trennung und Scheidung eine andere Haltung entstehen, sodass die Kinder weniger instrumentalisiert werden.»

1.8Kritik und Vorbehalte

Kritikerinnen und Kritiker bezweifeln, dass die gemeinsame elterliche Sorge konsequent, also als Regelfall, angewendet wird. Anwalt Reto Wehrli bemängelt, das Gesetz umfasse immer noch zu viele Vorbehalte. Anwälten und Anwältinnen blieben deshalb zahlreiche Möglichkeiten, das gemeinsame Sorgerecht anzugreifen. Im Scheidungsfall würden die Auflösung der Mann-Frau-Beziehung und die Kinderfrage vermischt, was unerwünscht sei. Wehrli meint, eine Infragestellung der gemeinsamen elterlichen Sorge solle nur in klaren Ausnahmefällen möglich sein, etwa bei schwerer Vernachlässigung oder Misshandlung. Zudem beanstandet er die mangelnde Konsequenz. Nach wie vor werde von einer obhutsberechtigten und einer besuchsberechtigten Person und nicht von gleichgestellten bzw. gleichverantwortlichen Partnern ausgegangen, eine Unterscheidung, die man seines Erachtens hätte aufgeben sollen.

Fachleute aus Frauenorganisationen und dem Gleichstellungsbereich kritisieren, mit der Gesetzesrevision werde zu viel und auch Falsches versprochen. Es werde zu viel Symbolik in das rechtliche Institut der gemeinsamen elterlichen Sorge hineingepackt und zudem von Alltagsproblemen abgelenkt. Wenn man vom Kindeswohl ausgehen wolle, meint Bettina Bannwart, so müsse man im gleichen Atemzug immer zwei Bereiche nennen: «Zum einen das Betreuen und Kümmern, zum anderen die Frage der finanziellen Ressourcen, die es braucht, damit ein Kind gut aufwachsen kann. Solange sich der Anteil der Väter, die im Alltag mitbetreuen, nicht wesentlich erhöht, besteht da ein Ungleichgewicht. Das revidierte Gesetz wird die Erweiterung der Elternrollen kaum fördern, da die Regelung betreffend Kindesunterhalt nicht gleichzeitig angegangen wurde.»

Scheidungsanwälte, die Einblick in eine Vielzahl von Paarkonstellationen haben, weisen auch auf die Gefahr hin, dass Frauen in hochstrittigen Fällen, um die gemeinsame Sorge zu verhindern, den (Ex-)Partner des Kindsmissbrauchs beschuldigen könnten. Solche Anschuldigungen erreichen ihr Ziel sehr oft, weil niemand verlässlich das Gegenteil beweisen kann. Zum Schutz des Kindes entscheiden Gerichte und Behörden in solchen Fällen oft zuungunsten des Vaters, was für diesen – wenn der Vorwurf erfunden ist – eine persönliche Katastrophe ist. Und auch für die Kinder ist der Schaden immens.

Es wird auch bezweifelt, dass Väter als Folge der gemeinsamen elterlichen Sorge ihr Besuchsrecht engagierter wahrnehmen. Wenn ein Vater mit dem Kind keinen Kontakt haben will, kann man ihn auch künftig nicht gesetzlich dazu zwingen. «Es wäre dem Kind wohl kaum zuträglich, wenn der Vater nur des Gesetzes wegen und ohne eigene Motivation mit ihm die Ferien verbringen würde», vermutet Nationalrätin Jacqueline Fehr. Reto Wehrli hingegen befürwortet in solchen Fällen Sanktionen und bedauert, dass solche vom neuen Gesetz nicht vorgesehen sind. «Das ist ein Fehler. Es sollte Sanktionen geben gegenüber Eltern, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Sich nicht zu engagieren und gleichzeitig dem andern Elternteil dreinzureden, das geht nicht. Das ist das eine. Und das andere: Es sollte auch finanzielle Konsequenzen haben, wenn jemand seine Verantwortung nicht wahrnimmt. Man kann keinen direkt zwingen, sich um seine Kinder zu kümmern. Aber wenn er weniger betreut als vereinbart, dann soll er dafür bezahlen.»

Befürchtete negative Auswirkungen