- -

- 100%

- +

•Außerdem wird deutlich, dass Öffentlichkeit in der Regel nicht zufällig, sondern anlassbezogen entsteht. Sie wird vielfach unter „Konkurrenzdruck“ (Neidhardt 1994: 17) von verschiedenen Akteuren regelrecht hergestellt. Diese Akteure verfolgen jeweils spezifische Interessen: Sie wollen Aufmerksamkeit für ihre Themen erzeugen, eventuell auch Zustimmung für ihre Meinungen finden und versuchen daher, ihre Beiträge an ein großes Publikum zu vermitteln (vgl. ebd.).

•Sodann weist die Definition darauf hin, dass sich im Kommunikationssystem Öffentlichkeit unterschiedliche Akteursgruppen herausbilden. Es kommt demnach zu einer Rollenverteilung:13 sogenannte Sprecher·innen und Hörer·innen (in ihrer Vielzahl: das Publikum) sowie – gleichsam als Bindeglied zwischen Sprecher·innen und Publikum – die Vermittler (Kommunikateure) in Gestalt von professionellen Journalist·innen, die in den Redaktionen von Massenmedien arbeiten.

Sprecher·innen können in verschiedenen Rollen auftreten (Donges/Jarren, 2017: 86 ff., Peters 1994: 57 ff., Pfetsch/Bossert 2013): Als Repräsentant·innen sozialer Gruppierungen (Interessenverbände, politische Parteien oder andere Organisationen sowie Betroffene/Involvierte), als Expert·innen (Spezialist·innen aus diversen Professionen oder Wissenschaften), als Advokat·innen (die anstelle von Betroffenen deren Situation artikulieren) als öffentliche Intellektuelle (wie Literat·innen, Künstler·innen oder Wissenschaftler·innen), die sich kraft ihrer Reputation als „Zeitdeuter“ (Peters 1994: 58) äußern oder auch als Kommentator·innen (z. B. Journalist·innen, die nicht bloß berichten, sondern auch Meinungen äußern).

Der schon seinerzeit diagnostizierte Trend in der Politik, wonach „die etablierten Sprecher ihre ‚Public Relations’ professionalisieren und damit zu eigenständigen Öffentlichkeitsgrößen werden“ (Neidhardt 1994: 36) hat sich inzwischen im Rahmen einer umfassenden Kommunifizierung (Langenbucher 1983, Plasser 1985, Vowe/Opitz 2006) und Medialisierung (Donges 2008, Marcinkowski/Steiner 2010, Saxer 2012a: 25 ff., Schulz 2011: 30 ff.)14 nicht nur der Politik, sondern in praktisch allen Bereichen unserer Gesellschaft weitgehend etabliert.15

Als Vermittler·innen oder Kommunikateur·innen gelten sodann Journalist·innen, die innerhalb professioneller Medienorganisationen „auf Basis eines redaktionellen und publizistischen Programms“ (Donges/Jarren 2017: 87) tätig sind. Sie haben Kontakt zu den jeweiligen Sprecher·innen, holen Informationen ein, greifen Themen auf und kommentieren diese.

•Was schließlich die Hörer·innen und somit das Publikum als Adressaten der Botschaften betrifft, so hat man es hier vorwiegend mit Laien zu tun, bei denen für die meisten Themen sowohl die Aufmerksamkeit, als auch das Interesse zunächst einmal zu wecken ist. Die Sprecher·innen benötigen daher Thematisierungsstrategien, „um Aufmerksamkeit für bestimmte Themen zu erzielen und damit ein Publikum für diese Themen überhaupt erst zu konstituieren“ (Neidhardt 1994: 18) und sie benötigen Überzeugungsstrategien, „um Meinungen zu den Themen durchzusetzen, die auf der Agenda der Öffentlichkeit verhandelt werden“ (ebd.).

•Gut brauchbar scheint auch noch das Bild von der Arena (Hilgartner/Bosk 1988) zu sein. Auf den Plätzen für die Zuschauer·innen (sowie auf der Galerie) befinden sich (mehr oder weniger entfernt) die Beobachter·innen, d. h. das Publikum, um dessen Aufmerksamkeit (und Beeinflussung) die Akteure in der Arena buhlen. Man spricht heute allerdings von verschiedenen Arenen (z. B. von der parlamentarischen, administrativen, öffentlichen Arena), die jeweils „über bestimmte Problembearbeitungskapazitäten“ (Donges/Jarren 2017: 160) verfügen. Da kein direkter Kontakt zwischen (politischen) Akteuren und Zuschauer·innen stattfindet, die Beobachter·innen außerdem das Geschehen aus verschiedenen Distanzen und auch nur teilweise interessiert verfolgen, sind die (politischen) Akteure in der modernen Arena auf die Medien angewiesen. „Der Weg zu den Bürgern führt via Medien zum Medienpublikum. Und weil dem so ist, agieren politische Akteure in dieser Arena anders als in jenen Arenen, in denen Problemlösungen, die zumeist auf sachlichen Überlegungen basieren, ausgehandelt werden (müssen)“ (ebd.: 161).

Doch die Medienöffentlichkeit ist gleichsam die „Spitze des Eisbergs“ möglicher Öffentlichkeiten. Öffentliche Räume entstehen auch im Rahmen interpersonaler Kommunikationsprozesse (näher dazu: Wimmer 2007: 44 ff.). Habermas (1992) spricht von episodischen Kneipen-, Kaffeehaus- oder Straßenöffentlichkeiten, von veranstalteten Präsenzöffentlichkeiten (z. B. Theateraufführungen, Elternabenden, Rockkonzerten, Parteiversammlungen oder Kirchentagen) sowie von „der abstrakten, über Massenmedien hergestellten Öffentlichkeit von vereinzelten und global verstreuten Lesern, Zuhörern und Zuschauern“ (ebd.: 452).

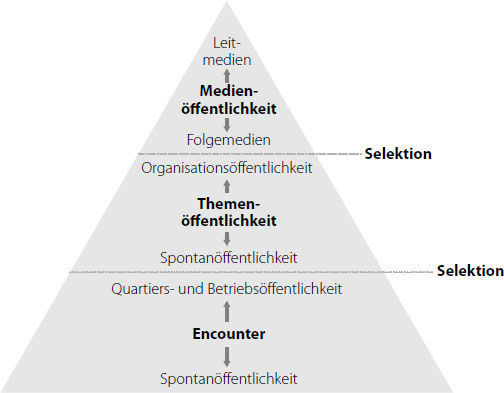

In Anlehnung an Habermas unterscheiden Gerhards und Neidhardt (Gerhards/ Neidhardt 1990: 20, Neidhardt 1994) jeweils nach der Menge der Teilnehmer·innen und dem Grad der Strukturierung bzw. Rollendifferenzierung drei Ebenen von Öffentlichkeit: Eine Encounter-, eine Themen- oder Versammlungsöffentlichkeit und eine Medienöffentlichkeit. Zur Verdeutlichung eignet sich die Visualisierung in Form einer Pyramide.

Abb. 14: Ebenen der Öffentlichkeit (Donges/Jarren 2017: 86, eigene Darstellung)

–Die Basis der Pyramide stellt die Encounter-Ebene16 dar. Dabei geht es um mehr oder weniger spontane Zusammenkünfte (auf der Straße, am Arbeitsplatz oder im Wohnbereich) mit sehr geringer oder gar keiner Rollenverteilung: Jede·r Teilnehmer·in kann zugleich Sprecher·in und Teil des Publikums sein, die Rolle eines·einer Vermittler·in gibt es auf dieser Ebene noch nicht.

–Auf der zweiten, mittleren Ebene sind die Themen- oder Versammlungsöffentlichkeiten anzusiedeln. Dabei trifft man bereits auf „thematisch zentrierte Interaktions- und Handlungssysteme“ (Donges/Jarren 2017: 85) in Form von Demonstrationen und Veranstaltungen, die zwar auch noch spontan entstehen können, aber bereits eine (wenn auch noch flexible) Rollendifferenzierung (Sprecher·in, Vermittler·in, Publikum) aufweisen.

–An der Spitze der Pyramide befindet sich schließlich die Medienöffentlichkeit. Die Differenzierung in Akteurs- und Publikumsrollen ist hier stark ausgeprägt, das Publikum ist mehr oder weniger dauerhaft vorhanden und es bilden sich außerdem (überregionale) „Leitmedien“ (Jarren/Vogel 2011) heraus, die „eine führende Stellung einnehmen und Anschlusskommunikation ermöglichen“ (Donges/Jarren 2017: 86).

Die verschiedenen Öffentlichkeitsebenen markieren außerdem Stufen der Selektion, was das Themenspektrum betrifft: Auf der Encounter-Ebene ist noch eine Vielzahl an Themen vorhanden, nur ein Teil davon gelangt in die Themen- und Versammlungsöffentlichkeit. Auf der Ebene der Medienöffentlichkeit ist die ursprüngliche Zahl der Themen bereits sehr stark selektiert bzw. reduziert und damit am niedrigsten. Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass eine (strukturelle) Differenz zwischen Realität und Medienrealität besteht (grundlegend dazu: Bentele 2008, Merten 2015 sowie Schulz 1989a).

Normative Ansprüche an politische Öffentlichkeit

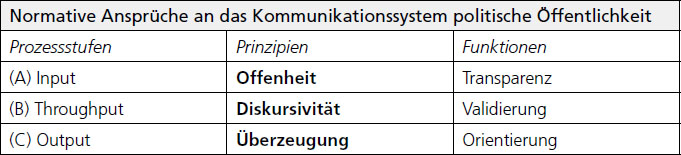

Mit Neidhardt (1994) kann man Öffentlichkeit als ein Kommunikationssystem begreifen, „in dem Themen und Meinungen (A) gesammelt (Input), (B) verarbeitet (Throughput) und (C) weitergegeben (Output) werden (ebd.: 8). Mit Blick auf diese Prozessstufen lassen sich dann „normative Ansprüche auf drei Prinzipien und Funktionen politischer Öffentlichkeit“ (Neidhardt 1994: 8 f.; vgl. auch Donges/Jarren 2017: 77 ff., Pfetsch/Bossert 2013) unterscheiden:

Abb. 15: Politische Öffentlichkeit nach Neidhardt (eigene Darstellung)

•Das Prinzip Offenheit setzt beim erwähnten gesellschaftlichen Zugang zur öffentlichen Kommunikation an: Grundsätzlich darf es keine Zugangsbeschränkungen geben und alle Themen und Meinungen, die von kollektiver Bedeutung sind, sollen gesammelt und auch artikuliert werden können. Je offener dieses Kommunikationssystem ist, desto eher kann die daraus folgende Transparenzfunktion von Öffentlichkeit erfüllt werden. Für Habermas (1990) ist die „prinzipielle Unabgeschlossenheit des Publikums“ (ebd.: 98) und damit der für alle Bürger·innen offene Zugang zum Kommunikationssystem überhaupt eine conditio sine qua non: „Eine Öffentlichkeit, von der angebbare Gruppen eo ipso ausgeschlossen wären, ist nicht etwa nur unvollständig, sie ist vielmehr gar keine Öffentlichkeit“ (ebd. 156). Neidhardt warnt allerdings vor dem Anspruch einer Maximierung der Transparenzleistung: „Für gutes Regieren ergibt sich […] auch ein gewisser Bedarf nach Intransparenz“ (Neidhardt 2006: 50)17.

•Das Prinzip Diskursivität bezieht sich auf die Verarbeitung dieser gesammelten Inputs, es geht also um die Qualität der Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themen und Meinungen: Standpunkte sollen angemessen begründet, also mit starken (lat.: validen) Argumenten abgesichert werden. Nur wenn dies beachtet wird, kann öffentliche Kommunikation ihre Validierungsfunktion erfüllen. Nach den (hehren) Ansprüchen von Habermas (1981: 385) ist sie allerdings erst dann erfüllt, „wenn die Handlungspläne der beteiligten Aktoren nicht über egozentrische Erfolgskalküle, sondern über Akte der Verständigung koordiniert werden.“

•Das Prinzip Überzeugung knüpft schließlich an der diskursiven Qualität der öffentlichen Kommunikation unmittelbar an: Jetzt geht es darum, dass die Mitglieder des Publikums mit den vermittelten Informationen auch etwas anfangen können. Gut begründete Standpunkte, so die Idee, können das Publikum überzeugen und zur Meinungsbildung beitragen. Dadurch leistet öffentliche Kommunikation ihre demokratisch notwendige Orientierungsfunktion.18

Insgesamt skizzieren diese Ansprüche freilich „ein idealisiertes normatives Modell von Öffentlichkeit“ (Peters 1994: 49).

Peters hat selbst (ebd.) ausführlich und systematisch dargestellt, welchen Einschränkungen Verständigung im Kontext massenmedialer Öffentlichkeit unterliegt: Dazu zählen „ungleiche Beteiligungschancen, Kapazitätsgrenzen, die zur Konzentration auf wenige Themen zwingen, die Diskontinuität der Berichterstattung und nichtdiskursive Kommunikationsstrategien“ (Neuberger 2007b: 156). Letztere sind nach Neuberger das Produkt einer speziellen Akteurskonstellation, in der Sprecher·innen eigentlich nicht miteinander kommunizieren, d. h. weniger auf die vorgebrachten Argumente eingehen, sondern eher „zum Fenster hinaus“ reden (ebd.), weil sie um die Gunst des Publikums wetteifern.

Gerade deshalb braucht es Journalist·innen, die sich als Diskursanwält·innen verstehen, die Argumente aufgreifen, Antworten kritisch hinterfragen und so der fehlenden Diskursivität entgegenwirken (vgl. dazu das Modell des diskursiven Journalismus – Kap. 8.5.6).

Dennoch sieht Peters (1994) in diesem normativen Öffentlichkeitsmodell ein „wichtiges Element der symbolischen Verfassung moderner Gesellschaften“ (ebd.: 49). Es fungiert als eine (demokratisch) wünschenswerte Zielorientierung und erlaubt dadurch, „einschneidende Beschränkungen“ (ebd.: 50) auf dem Weg dorthin aufzuspüren.19 Damit erfüllt es eine operative Funktion, die nicht unterschätzt werden sollte.

Öffentlichkeit und Publizität

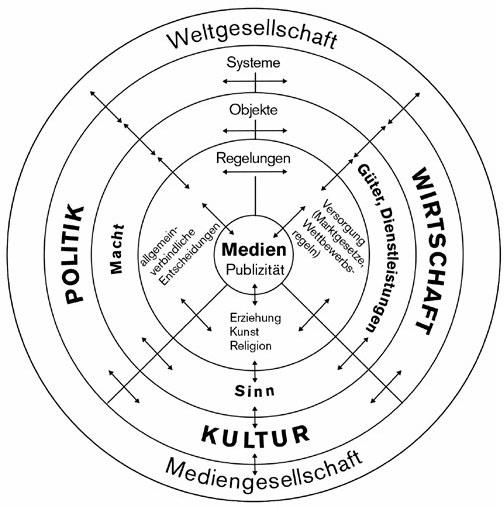

Mit Ulrich Saxer (2002, 2012a) kann man Gesellschaft (aus einer systemtheoretischen Perspektive) als eine Organisation aus Elementen begreifen, die aufeinander einwirken. Gesellschaft ist ein Großsystem, das aus unzähligen Teilsystemen besteht und „für seine Existenz auf ebenso zahllose Leistungen, Funktionen, dieser Teilsysteme angewiesen ist“ (Saxer 2002: 1). Die moderne Gesellschaft ist nach Saxer v. a. durch drei besonders wichtige und daher auch entsprechend große Teil- bzw. Funktionssysteme charakterisierbar, nämlich durch Politik, Wirtschaft und Kultur – mit jeweils unterschiedlichen funktionalen Zuständigkeiten:

•Im politischen System steht die Ausübung von Macht zur Steuerung der Gesellschaft im Mittelpunkt. Dazu bedarf es der Durchsetzung allgemein verbindlicher Entscheidungen.

•Das wirtschaftliche System reguliert die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Dazu sind Marktgesetze und Wettbewerbsregeln nötig. Es geht um die Definition von Berufen, um die Festlegung von Warenmerkmalen sowie um „den Umgang mit Geld“ (Saxer 2012a: 68).

•Das kulturelle System ist schließlich mit den Institutionen Erziehung, Kunst und Religion für die gesellschaftliche Bereitstellung von Sinn zuständig.

Abb. 16: Welt-(Medien-)Gesellschaft als System (nach Saxer 2002 und 2012a: 67); eigene, leicht modifizierte Darstellung

Bei der Wahrnehmung dieser funktionalen Zuständigkeiten bedürfen die Funktionssysteme allerdings „der Publizität, die das Mediensystem zuteilt“ (Saxer 2012a: 67). Das Objekt des Mediensystems ist daher die Publizität, sie „begründet die gesellschaftliche Funktionalität von Medienkommunikation am unmittelbarsten, generiert Öffentlichkeit in großem Stil“ (Saxer 2012a: 255).

Saxer sieht diese Systeme eingebettet in eine Mediengesellschaft und meint damit Gesellschaften, in denen die „über technische Hilfsmittel realisierte Bedeutungsvermittlung“ (Saxer 1998: 53) zu einem „sozialen Totalphänomen“ (ebd.) geworden ist, das in vielen Teilen der Erde praktisch alle Sphären gesellschaftlicher Existenz durchdrungen hat. Deshalb gerät auch die Weltgesellschaft in den Blick, weil mit der Ausbreitung von Mediengesellschaften die „Beteiligung aller an einer gemeinsamen Realität“ (Luhmann 1981: 320) – oder besser: die „Erzeugung einer solchen Unterstellung“ (ebd.) – in greifbare Nähe rückt.20

Bis gegen Ende des 20. Jhdts. waren es allerdings vornehmlich Akteure aus der Gruppe der Sprecher·innen und der Vermittler·innen, (also in der Regel einschlägig professionell tätige Expert·innen wie Unternehmenssprecher·innen, Politiker·innen, Journalist·innen, Wissenschaftler·innen etc.) die sich via Massenkommunikation öffentlich äußern konnten, jedoch (abgesehen von Leserbriefschreiber·innen) kaum jemand aus der Gruppe des Publikums.

Doch dies ist längst anders. Das interessierte Publikum muss sich nicht mehr darauf beschränken, „am publik Gemachten“ (Kob 1978: 395) mehr oder weniger passiv teilzuhaben – im Gegenteil: Die Bedingungen der neuen Onlinekommunikation machen „öffentliche Aufmerksamkeit als Jedermannsgratifikation“ (Saxer 2012a: 219) möglich. Die technischen, ökonomischen, kognitiven und rechtlichen Barrieren für das Publizieren sind viel niedriger geworden, prinzipiell „kann nun jeder ohne allzu großen Aufwand publizieren“ (Neuberger 2008: 51). Wir scheinen also der Vision schon recht nahe gekommen zu sein, die der Dramatiker Bertold Brecht in den 1930er Jahren anlässlich der Ausbreitung des Radios in seinem „Vorschlag zur Umfunktionierung des Rundfunks“ äußerte:

„Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, d. h. er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen“ (Brecht 1931/32: 147).

Bald nach der Jahrtausendwende war die technische Entwicklung (bzw. Vernetzung) dann soweit, dass man sie auch begrifflich zuspitzen konnte. Der Medienwissenschaftler Axel Bruns (2008, 2009a) prägte die Wortkombination Produser (eingedeutscht: Produtzer – aus Produzent und Nutzer)21, mit der er die neuen Möglichkeiten der Online-Kommunikation im Social Web22 auf den Punkt brachte: Einerseits verweist der Terminus auf die Möglichkeit zur Herstellung gemeinsamer Inhalte „in einem vernetzten, partizipativen Umfeld“ (Bruns 2010: 199), zu denken ist beispielsweise an Open-Source-Software, Bürger·innenjournalismus, Wikipedia oder auch kreative Werke in Flickr, YouTube, Facebook, diversen Blogs etc. (ebd.: 201). Andererseits implizieren diese Möglichkeiten aber auch die Chancen, dass aktive Otto-Normal-Internetnutzer eine Produser-Rolle wahrnehmen können, wenn sie an verschiedenen Orten im Netz (sei es in Form von Posts auf journalistische Artikel, in Blogs, in Kommentarfeldern auf diversen Websites etc.) meinungsstark ihre Positionen äußern. Naturgemäß sind damit auch nicht unproblematische Auswüchse dieser Chancen verbunden, wie sie etwa unter dem Titel „Shitstorms“ (Folgar/Röttger 2015, Haarkötter 2016, Himmelreich/Einwiller 2015, Prinzing 2015) oder „Hass im Netz“ (Brodnig 2016) längst diskutiert und beforscht werden.

Für die hier im Mittelpunkt stehende Massenkommunikation bedeutet all dies unmissverständlich: Öffentlichkeit wird nicht mehr ausschließlich durch die traditionellen, publizistischen Medien hergestellt – wir müssen heute von zusätzlichen „Digitalen Öffentlichkeiten“ (Hahn/Hohlfeld/Knieper 2015) ausgehen, die im Internet zwar teilweise als erweiterte (Online-)Parallelwelten der publizistischen (Offline-)Medienmarken existieren (Puffer 2016), aber zusätzlich in einer längst unüberschaubar gewordenen Menge auch völlig andere Präsentationsformen und Inhalte zugänglich machen, als dies bei den publizistischen Medien der Fall ist.

Internet und Öffentlichkeit

Die öffentliche Sphäre des 20. Jahrhunderts hat sich im Rahmen der Digitalisierung23 und der damit verbundenen internetbasierten Innovationen seit dem Beginn des 3. Jahrtausends grundsätzlich verändert – eigentlich: revolutioniert. Revolutionär im technischen Sinn ist bzw. war dabei v. a. dreierlei:

1.Zuallererst das Internet bzw. das World Wide Web, das sich seit den 1990er Jahren weltweit schleichend verbreitet hat24 und eine Rückkanal-fähige Netzinfrastruktur entstehen ließ, die bis dahin für niemanden vorstellbar war.

2.Außerdem die sozialen Medien – als Sammelbezeichnung für die neuen, online-basierten Web-2.0-Plattformen (wie Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat, Blogs etc.), die erst durch die wachsende Netzinfrastruktur möglich geworden waren (Michelis/Schildhauer 2015), und

3.schließlich die kommunikative Mobilität, die seit der Erfindung des Smartphones (des internetfähigen Mobiltelefons mit umfangreichen Computerfunktionalitäten)25 üblich gewordene, nahezu raumzeitlich unabhängige und mobile Internetverbindung (Bächle/Thimm 2014).

All das zusammen hat nicht bloß die Möglichkeit eröffnet, online mit anderen zu interagieren – ein Umstand, der nach Münker (2015: 61) entscheidend für den Erfolg der sozialen Netzwerke ist. Mit dem praktisch rund um die Uhr verfügbaren digitalen Universum beginnt sich zudem die öffentliche Sphäre völlig neu zu formieren. So war sehr bald schon von einer „integrierten Netzwerköffentlichkeit“ (Neuberger 2009a: 41) die Rede, in der die verschiedenen Ebenen der (Offline-) Öffentlichkeit, wie sie oben angesprochen wurden, „oft nur einen Mausklick voneinander entfernt“ (Schweiger/Weihermüller 2008: 545) sind. Gerade diese Möglichkeit, sich via Mausklicks auf verschiedenen Öffentlichkeitsebenen bewegen zu können, scheint jedoch die aus Offline-Zeiten tradierte Dichotomie zwischen privaten und öffentlichen Bereichen aufzuweichen: Es entstehen hybride Mischformen, die man als semiprivat bzw. semiöffentlich (Klinger 2018) etikettieren könnte.

Entscheidend ist das Ausmaß, in dem der jeweilige Bereich für fremde bzw. anonyme Kommunikation offen ist, die Übergänge sind freilich fließend (ebd.: 257): So kann man z. B. E-Mails als privat, WhatsApp-Gruppen als semiprivat, soziale Medien mit Mitgliedschaft als semiöffentlich, und offene Onlineforen ohne Mitgliedschaft als öffentlich begreifen. Bereiche bzw. Plattformen, die sich im Privatbesitz befinden und für alle offen sind, gelten übrigens als semiöffentlich, „weil der Zugang vom Eigentümer nach Gutdünken reguliert oder verweigert werden kann“ (ebd.).

Nicht übersehen werden sollte außerdem die ökonomische Funktionalität solcher semiprivaten und semiöffentlichen Kommunikationsplattformen (ebd.: 264): Während das Geschäftsmodell der traditionellen Massenmedien darin besteht, die Aufmerksamkeit des Publikums über Werbeeinschaltungen zu verkaufen (vgl. dazu Kap. 7.9.3), erwirtschaften die semiprivaten und semiöffentlichen Plattformen im Netz ihren Profit damit, dass sie die Aufmerksamkeitswerte sowie das Kommunikations- und Konsumverhalten der User·innen weiterverkaufen (weiterführend dazu Kap. 7.8.1).

Makroperspektivisch stellen alle diese kommunikationstechnischen Innovationen einen gewaltigen Entwicklungsschub für die öffentliche Kommunikation dar, der von seiner Nachhaltigkeit her bereits mit der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg im 15. Jhdt. verglichen wurde (Ludwig 1999).

Dem aktuellen (technischen) Quantensprung wird sogar noch größere Bedeutung attestiert: Hatte die Drucktechnologie für die öffentliche Kommunikation zunächst v. a. Rezipient·innen produziert, so macht es die Internet-Technologie „dem aktiven Rezipienten sogar möglich, in die Rolle des aktiven Kommunikators zu wechseln, der sich unmittelbar in gesellschaftliche Veränderungen einklinken kann“ (ebd.: 364). Man kann also durchaus von einer kommunikativen Revolution (weiterführend dazu Kap. 7.8) sprechen.

Zwischen Enthusiasmus und Skepsis: Erwartungen an das Netz

Derart hochgeschraubte Überlegungen sind übrigens nicht neu: Ab den 1970er Jahren waren es die technischen Errungenschaften von Videokassette, Bildschirmtext und Kabelfernsehen, denen man ebenfalls als „neue Medien“ euphorisch begegnete (vgl. Schrape 2012). Was die neuere Entwicklung digitaler Öffentlichkeiten (Hahn/Hohlfeld/Knieper 2015) betrifft, so verweist Schrape (2015: 199 f.) beispielsweise auf Gillmor (2004: 270), der die „Substitution massenmedialer Strukturen durch nutzerzentrierte Austauschprozesse“ prognostizierte. Er erinnert an Rheingold (2002), der die Diskussion um die Entwicklung einer kollektiven Intelligenz durch das Internet (= die Idee von der Weisheit der Vielen) wiederbelebte26 und an Castells (2001), der mit seinem Konzept einer „Netzwerkgesellschaft“ an die allgemeine Demokratisierung gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse glaubte (= die Macht der Ströme erhalte Vorrang vor den Strömen der Macht). Mit der modernen „Multimedia-Informationsgesellschaft“ (Ludes/Werner 1997: 7) sah man einen neuen Gesellschaftstyp heraufdämmern und stimmte zugleich den Abgesang auf die Massenkommunikation an: „… das ganze vertraute Paradigma ‚Massemedien’ bricht zusammen“ (Berghaus 1997: 83).

Die Entwicklung der digitalen öffentlichen Kommunikation verläuft allerdings weder geradlinig noch eindeutig und daher mitunter anders, als die euphorischen Erwartungen suggerierten. Neuberger (2008) schält konkret drei „Öffentlichkeitsparadoxien im Internet“ (ebd.: 49 ff.)27 heraus:

•Die Quantitäts- und Aufmerksamkeitsparadoxie

Durch das Internet ist eine bislang unvorstellbare Informationsmenge im Prinzip für alle verfügbar. Allerdings sind die meisten Menschen in der Regel weder zeitlich noch von ihrer sachlichen Kompetenz her in der Lage, dieser Vielzahl an Informationsquellen (Breunig/Hofsümmer/Schröter 2014: 136) entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen. Dazu kommt, dass bei einer allfälligen Recherche im Netz (meist via Google) die starken Marken (wie Adidas, VW, Coca Cola) und die dominanten Medienakteure (wie Zeit, Bild, Spiegel, FAZ) bevorzugt erscheinen, weil deren Kommunikationsabteilungen via Suchmaschinenoptimierung dafür gesorgt haben, dass sie „von vornherein für den Aufmerksamkeitskampf gerüstet sind“ (Kirchhoff 2015: 35). Parallel dazu schwindet daher auch für die meisten der (weniger prominenten) Kommunikator·innen im Internet „die Wahrscheinlichkeit, Aufmerksamkeit und Resonanz in Form von Anschlusskommunikation zu erzielen“ (Neuberger 2008: 51) – wie etwa Daten aus der Blogosphäre zeigen: Während einige wenige Weblogs hohe Reichweiten erzielen, wird die überwiegende Mehrheit der Blogger·innen kaum wahrgenommen (vgl. etwa Anderson 2007, Neuberger/Nuernbergk/Rischke 2007: 108).