- -

- 100%

- +

Soziales Handeln ist ein Handeln, „welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist“ (Weber 1980: 1; 1984: 19). Dieses Verhalten anderer (Menschen) kann bereits vergangen sein, gegenwärtig ablaufen oder auch erst in Zukunft erwartet werden – entscheidend ist, dass es überhaupt mitgedacht wird. Ein Mensch handelt also dann sozial, wenn er – und sei es auch nur gedanklich – das Vorhandensein (bzw. die Verhaltensweisen) von (mindestens noch einem) anderen Menschen in sein Handeln miteinbezieht.

–Bloßes Handeln liegt etwa vor, wenn Menschen bei Beginn des Regens den Regenschirm aufspannen. Hier handeln sie intentional, denn es existieren konkrete Ziele für ihr Handeln (nicht nass werden wollen …). Sie handeln dagegen nicht sozial: selbst wenn sie gleichzeitig und/oder auch gleichmäßig handeln, orientieren sie sich – was den Ablauf des Handelns betrifft – nicht an den anderen Menschen, sondern am Regen(!). Auch wenn sie durch wechselseitig beobachtetes Aufspannen erst auf den Regen aufmerksam werden, handeln sie ausschließlich im Hinblick auf sich (und den Regen) und nicht im Hinblick auf irgendeinen anderen Menschen.

–Soziales Handeln kann etwa am Beispiel des Geldverkehrs einsehbar gemacht werden: Indem eine Person beim Tauschverkehr Geld akzeptiert, orientiert sie ihr Handeln an der Erwartung, dass (sehr viele) andere Menschen in Zukunft ebenfalls bereit sein werden, dieses Geld als Tauschmittel anzunehmen. Damit ist ihr eigenes Handeln (Geld annehmen) an anderen Menschen (bzw. an deren zukünftigem Verhalten) orientiert: sie denkt deren zukünftiges Verhalten während ihrer Handlung mit, der Handlungsablauf (Geld als Tauschmittel akzeptieren und auch annehmen) ist von diesem Mitdenken fundamental bestimmt.

2.2 Menschliche Kommunikation als soziales Handeln

Menschliche Kommunikation soll nun unter dem Aspekt des bisher Gesagten als ein Prozess betrachtet werden, der im Bereich des sozialen Handelns4 anzusiedeln ist: Ein „kommunizierender“ Mensch ist jemand, der etwas im Hinblick auf (mindestens) einen anderen Menschen tut. Damit handelt er also „zutiefst“ sozial, weil er sein kommunikatives Handeln ja ganz ausdrücklich an diesen/diese Anderen richten muss: Hat es im soeben angesprochenen Beispiel des Geldverkehrs noch „genügt“, jene Anderen (von denen man erwarten konnte, dass sie in Zukunft Geld als Tauschmittel akzeptieren würden) mehr oder weniger unbewusst beim eigenen Handeln mitzudenken, so zeichnet sich kommunikatives Handeln ja gerade auch dadurch aus, dass es darüber hinaus (in der Regel) explizit und bewusst in Richtung auf (mindestens einen) Andere(n) geschieht.

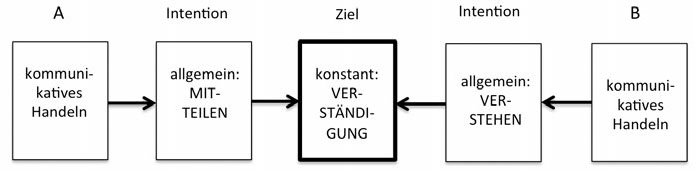

Wie für menschliches Handeln allgemein, so soll nun auch für soziales bzw. insbesondere für kommunikatives Handeln der intentionale Charakter herausgearbeitet werden. Fragt man unter diesem Aspekt der Intentionalität nach den möglichen Zielen kommunikativen Handelns, so gelangt man zu folgender Differenzierung:

1.Jede·r kommunikativ Handelnde besitzt zunächst eine allgemeine Intention, nämlich: den Mitteilungs-Charakter der eigenen kommunikativen Handlung verwirklichen zu wollen. Ein Mensch, der kommunikativ handelt, stellt darauf ab, (mindestens) einem anderen etwas Bestimmtes mitzuteilen – genauer: bestimmte Bedeutungen mit ihm teilen zu wollen5. Damit verfolgt er das konstante Ziel jeder kommunikativen Handlung: Er will Verständigung zwischen sich und seine·r Kommunikationspartner·in herstellen. Dieses Ziel wird dann erreicht (= Verständigung liegt dann vor), wenn die beiden Kommunikationspartner·innen die jeweils gemeinten Bedeutungen tatsächlich miteinander teilen.6

Verwenden wir ein einfaches Beispiel: Roland sagt: „Monika, schließ bitte das Fenster“. In der kommunikativen Handlung, „Monika, schließ bitte das Fenster“, besteht der Mitteilungscharakter darin, dass Roland (als kommunikativ handelnde Person) das Ziel verfolgt, die von ihm mit seiner Äußerung gemeinten Bedeutungen mit der Empfängerin (= Monika) teilen zu wollen: Roland will, dass Monika versteht, was er meint. Indem er dieses Ziel anstrebt, will er „Verständigung“ über die geäußerten Inhalte zwischen sich und Monika herstellen.

2.Jede kommunikativ Handelnde Person besitzt darüber hinaus aber auch eine spezielle Intention: Sie setzt ihre kommunikative Handlung aus einem bestimmten Interesse heraus. Erst die jeweils konkreten Interessen sind es ja, die kommunikatives Handeln überhaupt entstehen lassen. Indem eine Person nun mit ihrer kommunikativen Handlung versucht, diesen (ihren) Interessen zur Realisierung zu verhelfen, verfolgt sie das variable Ziel ihrer kommunikativen Handlung (Kommunikationsinteressen variieren naturgemäß personen- und situationsspezifisch). Dieses Ziel ist dann erreicht, wenn das konkrete Interesse der kommunikativ handelnden Person tatsächlich realisiert werden kann, anders: wenn die konkret erwarteten Folgen tatsächlich eintreten.

Wenn Roland sagt „Monika, schließ bitte das Fenster“, dann kann diese (seine) kommunikative Handlung z. B. aus dem Interesse heraus entstanden sein, die störende Zugluft zu beseitigen. Dieses Interesse von Roland wird dann realisiert, wenn Monika das Fenster tatsächlich schließt.

Die folgende Abb. 1 veranschaulicht die hier dargestellte Sichtweise kommunikativen Handelns:

Abb. 1: Die Intentionalität kommunikativen Handelns (eigene Darstellung)

Weist die allgemeine Intention kommunikativen Handelns (= jemandem etwas mitteilen wollen) daraufhin, dass dies auf (für den·die jeweilige·n Kommunikationspartner·in) „verständliche“ Weise zu geschehen hat7, so gibt die spezielle Intention (= aus einem Interesse heraus kommunikativ handeln) Auskunft darüber, warum eine bestimmte kommunikative Handlung überhaupt gesetzt wird. Die Kommunikations-Interessen sind der Anlass jeglicher Kommunikationsversuche. Es soll allerdings nicht unbemerkt bleiben, dass diese Kommunikations-Interessen zwei grundsätzlich unterscheidbaren Dimensionen kommunikativen Handelns zuordenbar sind und daher auch unterschiedlich „gewichtet“ sein können:

•Sie können (eher) inhaltsbezogen sein, d. h., dass der Inhalt der kommunikativen Handlung (= alles, was mitgeteilt wird) unmittelbar aus dem zu realisierenden Interesse erwächst und daher mehr oder weniger von diesem bestimmt wird.

Hier passt das soeben erwähnte Beispiel: Der Inhalt von Rolands kommunikativer Handlung (= das, was er mitteilt) erwächst unmittelbar aus seinem Interesse, die störende Zugluft zu beseitigen. Dieses Interesse bestimmt den Inhalt („… schließ bitte das Fenster“) und ist dann realisiert, wenn das Fenster tatsächlich geschlossen wird und die störende Zugluft ausbleibt.

•Sie können (eher) situationsbezogen sein, d. h., dass der Inhalt der kommunikativen Handlung nicht unmittelbar von dem zu realisierenden Interesse bestimmt wird bzw. nur sehr mittelbar von diesem tangiert wird.

In diesem Fall hat die kommunikativ handelnde Person in der augenblicklichen Situation bloß ein Interesse, über irgendwelche Inhalte mit ihrem Gegenüber (kommunikativ) in Beziehung zu treten. Das konkrete Ziel ihres kommunikativen Handelns ist dann erreicht, wenn Kommunikation über irgendetwas zustande kommt. Darum geht es häufig beim sogenannten „small talk“ auf Partys und bei ähnlichen Anlässen, wo kommunikative Handlungen häufig ohne (auf bestimmte inhaltsbezogene) Mitteilungsabsichten gesetzt werden.8

Die hier vorgenommene analytische Trennung9 der beiden Ebenen kommunikativer Intentionalität sollte v. a. verdeutlichen, dass jedes kommunikative Handeln – über die allgemeine Intention des „Mitteilen-Wollens“ hinaus – auch von jeweils ganz konkreten Interessen geleitet ist. Damit wird nunmehr der zentrale Aspekt allgemein-menschlichen Handelns – nämlich: dessen (potentiell auch bewusst verfolgte) Zweck- und Zielgerichtetheit – auf kommunikatives Handeln übertragen: So wie wir nicht „um des Handelns willen“ handeln, so kommunizieren wir auch nicht „um des Kommunizierens willen“, sondern verfolgen neben dem konstanten Ziel der Verständigung mit unserem/unserer Kommunikationspartner·in stets auch die Realisierung von (inhalts- und/oder situationsbezogenen) Interessen, die den eigentlichen Anlass unserer kommunikativen Aktivitäten darstellen und diese überhaupt erst hervorbringen.

Diese Unterscheidung ist für die (alltägliche) Kommunikationsrealität von nicht zu unterschätzender Bedeutung: Aus der vorgenommenen Differenzierung der kommunikativen Intentionalität geht nämlich hervor, dass konkrete Ziele (= jeweils spezielle Interessen), die über kommunikatives Handeln realisiert werden wollen, erst dann eine Chance auf Verwirklichung besitzen, wenn der kommunikativ Handelnde auch das konstante Ziel jedes kommunikativen Handelns verfolgt, nämlich Verständigung zwischen sich und seinem Kommunikationspartner anstrebt.

Die bisher eingeführten Merkmalsbestimmungen kommunikativen Handelns stellen nun einen bereits konkret fassbaren Bereich menschlichen Verhaltens in den Mittelpunkt. Allein: kommunikatives Handeln ist noch nicht Kommunikation (!). Kommunikatives Handeln ist zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für das Zustandekommen bzw. Ablaufen eines Kommunikationsprozesses. M.a.W. eine kommunikative Handlung ist lediglich ein (notwendiger) Anstoß, der Kommunikation entstehen lassen kann – aber nicht unbedingt entstehen lassen muss. Oder in den Worten von Niklas Luhmann (1996: 14): „Kommunikation kommt nur zustande, wenn jemand sieht, hört, liest – und so weit versteht, dass eine weitere Kommunikation anschließen könnte. Das Mitteilungshandeln allein ist also noch keine Kommunikation.“

2.3 Kommunikation als soziale Interaktion

Kommunikation wurde eingangs als Prozess der Bedeutungsvermittlung zwischen Lebewesen beschrieben. Damit ist implizit bereits darauf hingewiesen, dass es sich dabei um ein Geschehen, um einen Ablauf handelt. Kommunikation ist kein statischer Zustand, sondern ein dynamischer Vorgang, der zwischen (mindestens zwei) Lebewesen abläuft, der sich also ereignen muss. Ein kommunikatives Handeln (oder Verhalten) nur eines einzigen Menschen (oder Tieres) kann einen derartigen Prozess bestenfalls initiieren, stellt ihn jedoch selbst noch nicht dar.

Damit Kommunikation überhaupt stattfinden kann, ist es notwendig, dass (mindestens zwei) Lebewesen zueinander in Beziehung treten – sozialwissenschaftlich formuliert: dass sie interagieren. Kommunikation als ein Ereignis, das zwischen Lebewesen abläuft, kann als eine spezifische Form der sozialen Interaktion begriffen werden.10

In seiner formalen Bedeutung weist der Terminus Interaktion auf Prozesse der Wechselbeziehung bzw. Wechselwirkung zwischen zwei oder mehreren Größen hin (vgl. Graumann 1972: 1111). Demgemäß lässt sich soziale Interaktion als wechselseitiges Geschehen zwischen zwei oder mehreren Lebewesen begreifen, sie liegt dann vor, „wenn die Aktivität einer Person die Aktivität einer anderen Person auslöst“ (Klima 2011: 315). Man kann sie als „ein gegenseitiges Aufeinanderabstimmen von Handlungen“ (Vester 2009: 48) begreifen. Dieses doppelseitige Geschehen ist das zentral Bedeutsame an jedem Interaktionsprozess: „Jedes (Individuum) erfährt Einwirkungen vom anderen oder von den anderen, und zugleich gehen von ihm selbst Wirkungen auf den anderen oder die anderen aus. Mit dem Begriff der Interaktion bezeichnen wir also das Insgesamt dessen, was zwischen zwei oder mehr Menschen [bzw. Lebewesen, R.B.] in Aktion und Reaktion geschieht“ (Lersch 1965: 53). Im Gegensatz zum sozialen Handeln, bei dem man sich zwar am Verhalten anderer orientiert, aber dennoch stark auf die jeweils eigenen Vorstellungen (Motive, Absichten etc.) fokussiert, „legt der Begriff soziale Interaktion den Akzent von vornherein auf das ‚Dazwischen‘ der Akteure“ (Vester 2009: 48).

Damit ist die Skala möglicher Interaktionsarten breit gefächert. Speziell was den hier v. a. interessierenden Bereich menschlicher Interaktion betrifft, reicht sie vom mehr oder weniger zufälligen Berührungskontakt in einer dichtgedrängten Menschenmenge bis zur Übermittlung einer Geheimbotschaft via Internet. In jeder dieser beiden willkürlich herausgegriffenen Extremsituationen treten Menschen zueinander in Beziehung, es liegt also soziale Interaktion vor.

–Die eine Situation (dichtgedrängte Menschenmenge) ist v. a. durch direkten Berührungskontakt gekennzeichnet. Unterstellt sei hier ein tatsächlich zufälliges und daher absichtsloses „Anstoßen“ einer Person in nächster Nähe (etwa beim Einsteigen in eines der häufig überfüllten öffentlichen Verkehrsmittel …). In diesem Fall wird man dieser Person (in der Regel wenigstens) nichts „bedeuten“ wollen, man verfolgt also mit dem Anstoßen keinen bestimmten Zweck. Trotzdem liegt „soziale Interaktion“ vor, denn üblicherweise sind solche Situationen mit wechselseitiger Wahrnehmung verbunden und die Folge(-Aktion) ist meist der beiderseitige Versuch, diesem engen Berührungskontakt zu entkommen.

–Die andere Situation (Übermittlung einer Geheimbotschaft via Internet) ist v. a. dadurch gekennzeichnet, dass die Interaktionspartner·innen von einem direkten Berührungskontakt weit entfernt sind: Sie befinden sich vielleicht sogar in verschiedenen Kontinenten, treten aber dennoch über eine (technische) Vermittlungsinstanz (= Internet) zueinander in Beziehung. Darüber hinaus tun sie dies auch nicht zufällig, sondern beabsichtigen, einander etwas Bestimmtes mitzuteilen. Es sei zusätzlich angenommen, dass dabei auch bestimmte Interessen im Spiel sind – sie wollen beispielsweise die Eskalation eines Konflikts verhindern.

Die genauere Betrachtung dieser beiden Extremsituationen führt zu dem Schluss, dass es sich im ersten Fall (dichtgedrängte Menschenmenge) um „bloße“ (soziale) Interaktion handelt, während im zweiten Fall (Übermittlung einer Geheimbotschaft via Internet) Kommunikation vorliegt.

–In der Tat handelt es sich im ersten Fall lediglich um ein doppelseitiges Geschehen, mit dem – so wurde unterstellt – keiner der Interaktionspartner das Ziel verfolgt, auch nur irgendwelche Bedeutungsinhalte zu vermitteln.

–Im zweiten Fall sind dagegen jene Merkmale auffindbar, die bisher für kommunikative Interaktion eingeführt wurden: Eine Person handelt sozial bzw. kommunikativ, denn sie will einer anderen etwas Bestimmtes (hier: eine Geheimbotschaft) mitteilen. Anlass dafür ist das Interesse an der Deeskalation eines Konflikts. Kommunikative Interaktion liegt vor, weil auch diejenige Person, an welche die Botschaft gerichtet ist, kommunikativ in Richtung auf den Sender der Botschaft handelt: Sie will die Mitteilung empfangen – also die Bedeutungsinhalte „mit dem Sender teilen“ – und sie tut dies (so wurde oben unterstellt) aus demselben Interesse heraus. Aber auch für den Fall unterschiedlicher (womöglich sogar divergenter) Interessen liegt wohl eine kommunikative Interaktion vor.

Daraus lässt sich schlussfolgern: Gelingende menschliche Kommunikation setzt voraus, dass (mindestens zwei) Personen ihre kommunikativen Handlungen wechselseitig aufeinander richten und damit das Zustandekommen von Kommunikation aktiv versuchen. Der interaktive Charakter von Kommunikation impliziert also: Einer Mitteilungshandlung auf der Senderseite (A) muss eine Verstehens-Handlung auf der Empfängerseite (B) entsprechen.11

Abb. 2: Kommunikation als Verständigungsprozess (eigene Darstellung)

Allerdings ist auch vorstellbar, dass diese Kommunikationsversuche trotz gegenseitiger Bemühungen nicht gelingen und damit erfolglos bleiben.

Etwa dann, wenn der·die Übermittler·in der Geheimbotschaft eine Sprache bzw. einen Code verwendet, die bzw. den der·die Empfänger·in nicht verstehen bzw. entschlüsseln kann. Aber selbst wenn der·die Empfänger·in die Botschaft versteht, kann es sein, dass dies nicht zur Deeskalation des führt.

Wechselseitig aufeinander gerichtete Kommunikationsversuche sollten also „erfolgreich“ sein, damit man von „Kommunikation“ sprechen kann. Doch ab wann sollen Kommunikationsversuche als „erfolgreich“ begriffen werden? Die oben eingeführte analytische Trennung von zwei Ebenen kommunikativen Handelns hat Kommunikationserfolg in zweierlei Hinsicht identifizierbar gemacht: Verständigung wurde als allgemeiner und Interessenrealisierung als spezieller Kommunikationserfolg begriffen.

Im Alltagsverständnis vermischen sich diese beiden Ebenen häufig12, im vorliegenden Kontext ist es jedoch (abermals) angemessen, sie auseinanderzuhalten: Sinnvoll erscheint, bereits die erfolgreiche Realisierung der allgemeinen Intention kommunikativen Handelns (jemandem etwas mitteilen zu wollen), also das Erreichen von Verständigung zwischen den jeweiligen Kommunikationspartner·innen, als „Kommunikation“ gelten zu lassen. Zum einen deshalb, weil es dabei um das (oben eingeführte) konstante Ziel kommunikativen Handelns geht, und zum anderen, weil das (pro Kommunikationsakt) variable Ziel der Interessensrealisierung genau genommen bereits die Konsequenzen kommunikativen Handelns fokussiert und damit über den unmittelbaren Kommunikationsakt hinausreicht.

Was das Beispiel mit der Geheimbotschaft betrifft: Sobald das Verstehen bzw. die Entschlüsselung der Botschaft auf Empfangsseite geklappt hat, scheint es sinnvoll, von „Kommunikation“ zu sprechen. Und zwar unabhängig davon, ob sich im Anschluss daran als Konsequenz dieser Botschaft die Deeskalation eines Konflikts verhindern lässt oder nicht.

Begreift man Kommunikation in diesem Sinn als Verständigungsprozess, dann meint man damit also den wechselseitig vollzogenen Vorgang der Bedeutungsvermittlung. Eine versuchte Bedeutungsvermittlung ohne ein derartiges Ergebnis gilt als misslungener Akt des Kommunizierens (Reimann 1968: 75), aber eben nicht als Kommunikation. Kommunikation ist somit als ein Begriff anzusehen, „den man genaugenommen nur ex post, nach Vollzug des Kommunikationsaktes verwenden kann. Ex ante lässt sich allenfalls ein Kommunikationsvorsatz oder -versuch feststellen, denn die Verständigung kann ja ausbleiben“ (Schulz 1971: 90).

Kritische Einwände?

Dies ist nach all dem bisher Gesagten ein konsequentes, aber auch ein radikales Verständnis von Kommunikation. Schulz selbst wendet später sogar ein, ob mit der Festlegung von Verständigung als gemeinsames Ziel beider Kommunikationspartner nicht „eine Antwort vorweggenommen (wird), wo eigentlich eine Frage angebracht wäre“ (2002: 172), die für die Erforschung von Kommunikation essentiell sei. Nämlich die Frage, inwieweit die jeweiligen Intentionen der Kommunikationspartner übereinstimmen und wie sie verwirklicht werden?

Mit der (analytischen) Trennung der beiden Ebenen kommunikativer Intentionalität scheint dieser Einwand allerdings obsolet: Wechselseitige Verständigung (als Erfolgskriterium geglückter Kommunikation) ist ja ausschließlich auf der übergeordneten, „allgemeinen“ Ebene von Intentionalität (als konstantes Ziel kommunikativen Handelns) angesiedelt. Auf der untergeordneten, „speziellen“ Ebene von Intentionalität (wo es um das variable Ziel der Realisierung jeweils individueller, situationsspezifischer Interessen geht), bleibt ausreichend Raum für Fragen dieser Art.

Dennoch könnte die Entscheidung, Verständigung als übergeordnetes, allgemeines Ziel kommunikativen Handelns zu begreifen, Zweifel wecken und Widerspruch provozieren.13 Steht denn „wirklich“ – so wäre einzuwenden – Verständigung auf dem Plan, wenn z. B. in verkaufsfördernden Produktwerbungen oder im Rahmen politischer Wahlkämpfe gezielt auf Beeinflussungsmechanismen gesetzt wird? Wollen die Kommunikationsstrateg·innen in solchen Fällen Verständigung nicht sogar verhindern, also das genaue Gegenteil erreichen? Kalkulieren sie nicht damit, dass ihre Manipulationsversuche bzw. die eingesetzten Taktiken der Überredungskommunikation gerade nicht entlarvt und daher ausdrücklich nicht „verstanden“ werden?

Die Antwort lautet: Auch in solchen, mit Intransparenz kalkulierenden Kommunikationssituationen ist ein auf Verständigung hin orientiertes Handeln seitens der Kommunikator·innen eine conditio sine qua non. So müssen die Empfänger·innen von Produktwerbung zunächst wenigstens ansatzweise begreifen, welche Produktvorzüge im Detail beworben werden14, sie müssen im Fall von politischer Werbung erst einmal gedanklich erfassen, welchen Standpunkt ein·e Politiker·in im Wahlkampf propagiert etc. Die Produktwerber·innen und die politischen Werbestrateg·innen sind also unumgänglich darauf angewiesen, wenigstens ein Mindestmaß an Verständigung realisieren zu können – und dies zu bewerkstelligen, muss daher zuallererst auf ihrer Agenda stehen.

In den Fokus gerät damit freilich der Begriff von Verständigung selbst, der über eine semantische Bandbreite verfügt, die fraglos einer tiefergehenden Diskussion bedarf (vgl. neuerlich Burkart 2013a). Dies wird im vorliegenden Buch auch noch ausführlich geschehen. Nebenbei: Der Soziologe Niklas Luhmann hat im Zusammenhang mit der Verstehensproblematik seinerzeit sogar die „Unwahrscheinlichkeit von Kommunikation“ (1993: 25) in den Raum gestellt. Zugleich hielt er aber auch fest, dass „wir sie jeden Tag erleben, praktizieren und ohne sie nicht leben würden“ und dass es deshalb gelte, diese „unsichtbar gewordene Unwahrscheinlichkeit“ (ebd.: 26) zu begreifen. – Die vorliegende Auseinandersetzung mit dem Kommunikationsbegriff versteht sich (auch) als ein Beitrag dazu.

In der bisherigen Reflexion zum Begriff Kommunikation wurde allerdings eine Besonderheit des Kommunikationsprozesses unausgesprochen vorausgesetzt, die nunmehr explizit zum Thema gemacht werden soll.

2.4 Kommunikation als vermittelter Prozess

Schon in der eingangs zitierten Definition von Kommunikation als Prozess der Bedeutungsvermittlung zwischen Lebewesen ist implizit darauf hingewiesen, dass Kommunikation bzw. kommunikatives Handeln stets einer Instanz bedarf, über die das zwischen den Kommunikationspartner·innen Geschehende abläuft. Als eigentlicher Träger der jeweiligen Mitteilung ist eine derartige Vermittlungsinstanz – fachspezifisch formuliert: ein Medium – unbedingter Bestandteil eines jeden Kommunikationsprozesses.

Das Wort Medium lässt sich im Deutschen bis ins 17. Jhdt. zurückverfolgen (Hoffmann 2002: 24). In Meyers Konversationslexikon von 1888 wird es mit einer in unserem Kontext durchaus passenden Übersetzung (aus dem Lateinischen) eingeführt: „Mitte, Mittel, etwas Vermittelndes“ (Faulstich 1991: 8).15 Im Kommunikationsprozess dient ein Medium zur Vermittlung von Bedeutungen, es fungiert als Ausdrucksmittel einer kommunikativen Aktivität. Es stellt gleichsam die materielle Hülle für die zunächst immateriellen Bedeutungsinhalte bereit und schafft dadurch erst die Voraussetzungen, dass Bedeutungen „mit(einander)geteilt“ werden können.

Damit Menschen (bzw. Lebewesen) miteinander kommunizieren können, müssen sie also über irgendwelche Ausdrucksmittel verfügen sowie (damit einhergehend) über die entsprechenden Kommunikationskanäle, d. h. „Sinnesmodalitäten, mithilfe derer und über die wir unsere Kommunikationspartner·innen wahrnehmen“16 (Pürer 2014: 69). Die Verfügbarkeit von Kommunikationskanälen ist also Voraussetzung dafür, dass Bedeutungsinhalte überhaupt (sinnlich wahrnehmbare) Gestalt annehmen können.

So sind in der oben zitierten Kommunikationssituation („Monika, schließ bitte das Fenster“) der auditive (bzw. vokale) – im Fall von begleitenden Gesten auch der visuelle – Kanal sowie das Medium Sprache die Mittel, kraft derer das Kommunikationsgeschehen abläuft. Erst das Herstellen (und Aussprechen) einer bestimmten Lautabfolge bzw. Buchstabenkombination (wie z. B. F-e-n-s-t-e-r) schafft die Möglichkeit, die gemeinten Bedeutungsinhalte begreifbar, d. h. sinnlich wahrnehmbar zu machen.