- -

- 100%

- +

Nach ihrem jeweiligen Verhältnis zur Realität kann man schon seit der Antike (Nöth 2000: 10) aber spätestens mit Husserl (1890) zwei Arten von Zeichen unterscheiden: natürliche und künstliche Zeichen.

Als natürliche Zeichen gelten alle materiellen Erscheinungen, die für das Objekt/den Vorgang/Zustand etc., auf das/den sie verweisen, selbst kennzeichnend sind. Natürliche Zeichen sind ursprünglich nicht zum Zweck der Kommunikation entstanden, sondern existieren unabhängig davon als natürliche Prozesse. Sie werden von dem Objekt, das sie anzeigen, mehr oder weniger selbst verursacht. In diesem Sinn gelten natürliche Zeichen (seit Schütz 1971)31 auch als Anzeichen der Objekte, auf die sie hindeuten. Man spricht daher auch von Kennzeichen oder Symptomen.

So ist beispielsweise das Erröten ein Symptom von Scham oder Erregung, Rauch ein Kennzeichen für brennendes Feuer. Ganz ähnlich gilt der „Hof“ um den Mond als Anzeichen für Wetterverschlechterung.

Als künstliche Zeichen gelten im Gegensatz dazu alle materiellen Erscheinungen, die zum Zweck der Kommunikation entstanden bzw. hergestellt worden sind. Sie sind – was den menschlichen Kommunikationsprozess betrifft – in der Regel auch konventionelle Zeichen, d. h., ihre Bedeutung ist das Resultat einer sozialen Übereinkunft, einer Vereinbarung zwischen Menschen.

Eine Ausnahme stellen die ikonischen Zeichen dar: Sie erhalten bzw. besitzen ihre Bedeutung nicht aufgrund sozialer Konventionen, sondern aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu dem Gegenstand, auf den sie verweisen. Fotos, Skulpturen, (realistische) Gemälde und Zeichnungen, wie etwa die Kult- und Heiligenbilder – die sogenannten Ikonen – der orthodoxen Kirchen, aber auch eine Landkarte oder die topologische Skizze eines Eisenbahnnetzes sind Beispiele für diesen Zeichentypus.32

Konvention will hier als gesellschaftliche Konvention verstanden werden. Es geht also nicht so sehr darum, „dass die Übereinkunft von gerade diesen sich hic et nunc verständigenden Personen getroffen wird (obwohl das möglich ist) … Die künstlichen Zeichen können … kraft einer zu einem beliebigen Zeitpunkt bewusst und zielgerichtet getroffenen Übereinkunft ins Leben gerufen werden (wie z. B. alle Kodes), sie können sich aber auch aus der historischen Praxis des gesellschaftlichen Prozesses der Kommunikation herleiten (klassisches Beispiel: die Lautsprache)“ (Schaff 1973: 167).

Die Aneinanderreihung bestimmter Lautzeichen bzw. Buchstaben – wie etwa „t-i-s-c-h“ – ist z. B. so ein künstliches und zugleich konventionelles Zeichen. Diese Buchstabenkombination wurde zum Zweck der zwischenmenschlichen Kommunikation gebildet und durch eine Übereinkunft innerhalb einer Gruppe von Menschen (hier: innerhalb der deutschen Sprachgemeinschaft) mit ähnlichen Bedeutungen verbunden.

Analog dazu haben z. B. auch die „Handzeichen“ eines Verkehrspolizisten Bedeutung erlangt: Bestimmte Bewegungen, die er mit seinen Armen macht, sind deswegen zu Zeichen geworden, weil sich eine Gruppe von Menschen (hier: die Verkehrsteilnehmer·innen) auf bestimmte Bedeutungen geeinigt haben.

Im Hinblick auf den hier interessierenden Kommunikationsprozess ist aber noch eine weitere Differenzierung zu erwähnen, die sich auf die Funktion bezieht, welche die Zeichen im Rahmen des Kommunikationsprozesses erfüllen können. Zeichen können in einer „Signalfunktion“ und in einer „Symbolfunktion“ auftreten.

Als Signal tritt ein Zeichen dann auf, wenn seine Funktion in der unmittelbaren Einwirkung auf das Verhalten anderer Lebewesen besteht. Signale sind Zeichen zu etwas, d. h. Zeichen, die zu einer Aktivität drängen. Sie sind materielle Erscheinungen, die dem Zweck dienen, eine bestimmte Reaktion auszulösen. Diese Reaktion kann durch eine Vereinbarung zwischen Menschen vorherbestimmt worden sein; sie kann aber auch – v. a. bei Tieren – instinktiv angelegt oder durch Lernprozesse bedingt (konditioniert) sein.

Im oben genannten Beispiel erfüllen die „Handzeichen“ des Verkehrspolizisten eine typische Signalfunktion: Es existiert eine Vereinbarung, dass bestimmte Armbewegungen des Polizisten bei den jeweiligen Verkehrsteilnehmern bestimmte Reaktionen auslösen sollen.

Auch der Schwänzeltanz der Biene – um ein Beispiel aus dem Tierreich zu nehmen – erfüllt eine Signalfunktion im hier gemeinten Sinn: Die anderen Bienen reagieren (instinktiv festgelegt) auf die jeweils durch die Art der Bewegung vermittelten Zeichen bzw. deren Bedeutungen.

Als Symbol tritt ein Zeichen dagegen dann auf, wenn es etwas (einen Gegenstand, einen Zustand, ein Ereignis usw.) repräsentiert, m.a.W., wenn es eine „Vertretungsfunktion“ erfüllt. Symbole – oder auch: Repräsentationszeichen – vertreten den Gegenstand, auf den sie verweisen.33 Das bedeutet, dass sie anstelle des jeweiligen Gegenstandes, Zustandes oder Ereignisses auftreten und im Bewusstsein Anschauungen, Vorstellungen und Gedanken hervorzurufen imstande sind, die normalerweise nur jener Gegenstand, jener Zustand oder jenes Ereignis selbst hervorruft (vgl. Schaff 1973: 167). Das Auftreten eines Zeichens als Symbol ist nur auf konventioneller Basis möglich34, d. h., die jeweilige Repräsentation muss sich auf eine Vereinbarung stützen, von der die am Kommunikationsprozess Teilnehmenden entsprechende Kenntnis haben.

Im weiter oben genannten Beispiel erfüllt das sprachliche Zeichen „t-i-s-c-h“ eine typische Symbolfunktion: Wenn ich diese Buchstabenkombination in einem Kommunikationsprozess verwende (und mein Kommunikationspartner die deutsche Sprache versteht), so bin ich in der Lage, bei uns beiden Gedanken und Vorstellungen wachzurufen, die normalerweise nur beim Anblick eines Tisches in unser Bewusstsein treten.

Ein weiteres (außersprachliches) Beispiel, das die Symbolfunktion eines Zeichens erläutert, ist die Fahne: Auch hier muss man wissen, dass die Fahne nicht bloß das Stück Stoff ist, aus dem sie besteht, sondern als „Fahne“ stellvertretend für eine Gemeinschaft von Menschen (z. B. für eine Nation, einen Staat, einen Sportverein) erscheint und damit auch bestimmte Ansichten, Einstellungen, Haltungen usw. (z. B. Freiheit, Demokratie, Fairness) repräsentiert. Auf diese Weise ist ja auch das Missachten einer Fahne der symbolische Ausdruck für die Missachtung der jeweiligen Gemeinschaft, die diese Fahne repräsentiert.

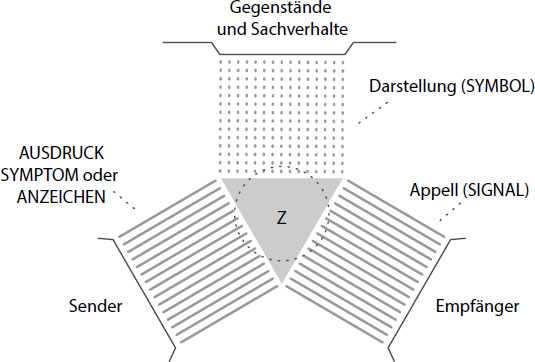

An dieser Stelle scheint es sinnvoll, das klassische Organon-Modell der Sprachfunktionen des Psychologen und Sprachtheoretikers Karl Bühler (1879–1963) zu erwähnen, v. a. weil es (neben der Signal- und Symbolfunktion) noch auf eine weitere Funktion des Zeichens verweist – nämlich auf seine Ausdrucks- oder Symptomfunktion.

Bühler wollte mit seinem Modell (unter Rückgriff auf Sokrates und Platon) den Gedanken von der Sprache als Instrument (Organon, griech.: Werkzeug) zum Ausdruck bringen. Sprache als Mittel zum Zweck, um mit anderen über etwas kommunizieren zu können.

Abb. 3: Das Organon-Modell der Sprache von Karl Bühler (1934: 28; eigene Darstellung)

Bühler (1934) unterscheidet drei Sprachfunktionen, die aber ganz allgemein auch „als Zeichenfunktionen gelten können“ (Nöth 2000: 203) – nämlich: Darstellung, Ausdruck und Appell.

Ein Zeichen fungiert

•als Symbol, wenn die Darstellungsfunktion dominiert, d. h. wenn die Gegenstände (Personen, Dinge, Vorgänge, Ideen etc.) über die kommuniziert werden soll, im Mittelpunkt stehen. Es fungiert

•als Signal, wenn die Appellfunktion im Vordergrund steht, d. h., wenn die Botschaft beim Empfänger etwas auslösen soll. Da ein Zeichen im Kommunikationsprozess jedoch immer von jemandem verwendet wird, fungiert es auch

•als Symptom, weil es etwas über den Sender der Botschaft zum Ausdruck bringt. Es kann daher auch als Anzeichen für etwas aus dem „Inneren“ des Senders gelten. Das Symptom scheint „das einfachste und archaischste Zeichen“ (Keller 1995: 118) zu sein, denn Symptome „werden nicht intentional verwendet. Sie sind einfach ‚da’, und wenn sie intentional verwendet werden, verändern sie ihren Charakter“ (ebd.).

Anzeichen, also Zeichen in ihrer Symptomfunktion (wie das Erröten als Symptom von Scham oder der Hof um den Mond als Anzeichen für Wetterumschwung), wurden vorhin (im Gegensatz zu künstlichen Zeichen) als natürliche Zeichen klassifiziert. Dies mag als widersprüchlich empfunden werden, erklärt sich aber dadurch, dass Bühler mit seinem Modell v. a. die sprachliche Kommunikation – und damit die Funktion der Zeichen (vgl. Bentele 1984: 100) – im Blick hatte.35

Zwar ist (nach Bühler) jeder Faktor des Organon-Modells bei jedem Kommunikationsakt mehr oder weniger beteiligt, dennoch kann man davon ausgehen, dass die Dominanz der jeweiligen Funktion von Situation zu Situation variiert.

Welche Funktion ein Zeichen jeweils (primär) erfüllt – ob es also in erster Linie als Symptom, als Signal oder als Symbol fungiert – hängt daher nicht so sehr von seiner Art bzw. Beschaffenheit ab, sondern in erster Linie von seinem Gebrauch, d. h. von dem Umstand, wie es verwendet wird. Außer Zweifel steht, dass grundsätzlich sowohl natürliche als auch künstliche Zeichen in einer Symptom-, Signal- und/oder in einer Symbolfunktion auftreten können.

Es ist ja einzig eine Frage der jeweiligen Konvention, ob z. B. Rauch bloß als (natürliches) Anzeichen für Feuer gilt, ob dieses Anzeichen als Signal zur Flucht vor drohender Gefahr fungiert oder ob es (wie beispielsweise in religiösen Ritualen) als Symbol für Überirdisches auftritt und damit gewissermaßen eine Repräsentationsfunktion erfüllt. Im Rahmen einer Theateraufführung kann man Rauch freilich auch gezielt herstellen, um damit künstlich(!) z. B. den Anschein von ausgebrochenem Feuer zu erwecken.

Ebenso kann man übereinkommen, das Hissen einer Flagge (künstliches Zeichen) als Signal zum Angriff auf den Feind zu verstehen; man kann aber auch übereinkommen, die gehisste Fahne (ausschließlich) als Symbol für einen bestimmten Staat zu betrachten.

Der Umstand, ob ein Zeichen als Signal oder als Symbol fungiert, hängt also grundsätzlich nicht von diesem selbst ab, sondern von den Möglichkeiten bzw. den situativen Aktivitäten seines Benutzers. An dieser Stelle hebt sich nun endgültig und fundamental die animalische von der menschlichen Kommunikation ab: Auf animalischer Ebene können Zeichen – ob sie nun „natürliche“ oder „künstliche“ Zeichen sein mögen36 – ausschließlich Signalfunktion erfüllen. Wann immer Tiere miteinander kommunizieren, wirken ihre Zeichen als Signale, d. h., sie lösen damit bestimmte (mehr oder weniger) festgelegte Verhaltensweisen an ihren Partnertieren aus.37 Die Vermittlung von „Bedeutung“ geht dabei jeweils Hand in Hand mit einer bestimmten Reaktion bzw. ist mit dieser ident.

So röhrt etwa der Hirsch und treibt damit seine Herde zur Flucht an, ebenso schwänzelt die Biene und veranlasst dadurch die anderen Bienen, eine entdeckte Futterquelle aufzusuchen etc.

Erst im Rahmen der (zwischen-)menschlichen Kommunikation eröffnet sich dagegen die Möglichkeit, Zeichen nicht mehr nur als Signale, sondern (vor allem) auch als Symbole einzusetzen. Erst der Mensch ist also in der Lage, auf Zeichen bzw. auf die dabei vermittelten Bedeutungen nicht mehr bloß zu reagieren, sondern diese auch zu verstehen.38 Dieses Verstehen meint hier also ausdrücklich die Fähigkeit, einem Zeichen bestimmte Gedanken, Anschauungen, Vorstellungen usw. in Form von Bedeutungsinhalten zuordnen zu können.39

Für den menschlichen Kommunikationsprozess ist dabei v. a. die „Vertretungsfunktion“ der Symbole von Bedeutung: Indem wir mit Hilfe von Symbolen in der Lage sind, Abwesendes zu vergegenwärtigen (Saxer 1999: 6), können wir im Gegensatz zum Tier „eine Haltung gegenüber den Gegenständen in absentia [einnehmen], welche als ‚denken an’ oder ‚sich beziehen auf’ bezeichnet wird“ (Langer 1965: 38).

Die signalhafte Kommunikation im Tierreich ist immer sowohl zeit- als auch situationsgebunden: Der röhrende Hirsch zeigt die Gefahr an, vor der es hier und jetzt zu flüchten gilt. Die schwänzelnde Biene zeigt die Futterquelle an, die sie hier und jetzt gefunden hat. Der Mensch dagegen kann sich eine gefährliche Situation vergegenwärtigen, ohne dass diese im Moment tatsächlich existiert, und er kann an eine Nahrungsquelle denken, er kann sich die Verteilung von Nahrung überlegen, bevor diese oder auch ohne dass diese aktuell vorhanden ist.

Unschwer einsehbar, ja geradezu selbstverständlich erscheint an dieser Stelle der Hinweis, dass wir Menschen via Symbolbildung freilich auch abstrakte Vorstellungen in unser Bewusstsein rufen können. Gemeint sind Bereiche der Wirklichkeit, die als (sinnlich) wahrnehmbare (konkrete) Objekte eigentlich gar nicht existent sind: „Religion, Kunst, Wissenschaft sind die größten Symbolsysteme der bisherigen Geschichte des Menschen“ schreiben Berger/Luckmann (1977: 42) und meinen damit, dass gerade dies Beispiele für riesige Gebäude symbolischer Vorstellungen sind, die sich „über der Wirklichkeit […] zu türmen scheinen wie gigantische Präsenzen von einem anderen Stern“ (ebd).

Gerade am Beispiel des Aktualisierens relativ abstrakter Vorstellungen wird aber deutlich, wie sehr der Bedeutungsgehalt von Symbolen mit der jeweiligen Erfahrung des Benützers / der Benützer·in zusammenhängt. Der Umstand, wie ein Zeichen zu seiner Bedeutung gelangt – also der Vorgang, bei dem diese Bedeutungszuweisung geschieht – entscheidet ja v. a. darüber, welche Gedanken, Vorstellungen, Gefühle usw. bei dessen Gebrauch im Bewusstsein aktualisiert werden. Symbole sind „mehr“ als bloß Zeichen, die für etwas Bestimmtes stehen. Sie verweisen stets auf zusätzliche, individuell oft divergent interpretierte Inhalte, die „als Etikette für andere, mehr oder weniger präzis umschreibbare Komplexe von Fakten oder Vorgängen benutzt werden“ (Treinen 1965: 81). Dies gilt z. B. für Ortsnamen40 aber auch für Vornamen41. Welche komplexen Vorgänge im Bewusstsein durch die Verwendung des entsprechenden Symbols jeweils aktualisiert werden, das hängt vom jeweiligen „Prozess der Symbolisierung“ (Treinen 1965: 82) ab. Gemeint sind entsprechende Situationen im Rahmen individueller Lebensabläufe, in denen sich die Bedeutungsinhalte jeweils konstituiert hatten.

So wird das sprachliche Symbol Freiheit bei einem Kriegsflüchtling andere Bedeutungsinhalte aktualisieren als bei einem Menschen, der in einer friedlichen, demokratisch organisierten Gesellschaft aufgewachsen ist. Ähnlich werden die olympischen Ringe für ein Mitglied der Olympiamannschaft etwas anderes (wenigstens etwas Zusätzliches) bedeuten, als für den bloß Sportinteressierten.

Aus dem bisher Gesagten wird jedenfalls klar erkennbar, dass die Bedeutung eines Zeichens, das als Symbol fungiert, weder ein für allemal feststeht noch im Bewusstsein verschiedener Menschen idente Bedeutungen wachruft. Die Bedeutung eines Symbols ist demnach immer vom jeweiligen raum-zeitlichen Kontext (mit-)bestimmt. Dies v. a. deshalb, weil ja auch die Objekte, die durch die jeweiligen Symbole repräsentiert werden, nicht bereits an sich eine bestimmte Bedeutung oder einen bestimmten Stellenwert besitzen. Der Stellenwert bzw. die jeweilige Bedeutung der Dinge – und damit auch die Bedeutung der entsprechenden Symbole – geht vielmehr erst aus der Art und Weise des Umgangs mit ihnen hervor; d. h. aus dem Umstand, wie Menschen im Hinblick auf diese Dinge handeln. Daraus resultiert eben, dass ein und dasselbe Objekt für verschiedene Individuen durchaus unterschiedliche Bedeutung besitzen kann.

Symbolischer Interaktionismus

Es erscheint an dieser Stelle der Hinweis angebracht, dass die hier vertretene Position einer bestimmten Denkrichtung zuzuordnen ist: dem auf George Herbert Mead (1968) zurückgehenden Symbolischen Interaktionismus.42 Der Symbolische Interaktionismus ist ein (theoretisches) Konzept menschlichen Handelns, in dem es v. a. um das In-Beziehung-Treten des Menschen mit seiner Umwelt geht: Die Ausgangsannahme lautet, dass der Mensch nicht nur in einer natürlichen, sondern auch (und das vor allem!) in einer symbolischen Umwelt lebt. Die Dinge und deren Bezeichnungen repräsentieren gewissermaßen das jeweilige Verhältnis „Mensch –Umwelt“; sie symbolisieren für den jeweiligen Menschen die subjektive Wirklichkeit seiner Erfahrungen.

Ein Baum wird ein jeweils unterschiedliches Objekt darstellen für einen Botaniker, einen Holzfäller, einen Dichter und einen Hobbygärtner; der Präsident der Vereinigten Staaten kann ein sehr unterschiedliches Objekt sein für ein Mitglied seiner politischen Partei und für ein Mitglied der Opposition (Blumer 2015: 32).

Nach Herbert Blumer (2015: 25 ff.) basiert das handlungstheoretische Verständnis des Symbolischen Interaktionismus im Wesentlichen auf folgenden drei Prämissen:

1.Menschen handeln Dingen gegenüber auf der Grundlage von Bedeutungen, die diese Dinge für sie besitzen.

2.Die Bedeutung dieser Dinge entsteht in/wird abgeleitet aus den sozialen Interaktionen, die man mit seinen Mitmenschen eingeht.

3.Diese Bedeutungen werden im Rahmen der Auseinandersetzung mit eben diesen Dingen in einem interpretativen Prozess benützt und auch abgeändert.

Im symbolisch-interaktionistischen Sinn existieren Dinge nicht als isolierte Entitäten, sondern ausschließlich raum- und zeitgebunden. Es gibt somit kein Ding an sich, sondern nur ein Ding für mich: Gegenstände entstehen im Hinblick auf ihre Bedeutung überhaupt erst dann, wenn sie von Menschen in deren Handlungen mit einbezogen werden. Die Bedeutung eines Gegenstandes ist als „soziale Schöpfung“ (Blumer 2015: 33) das Ergebnis mannigfaltiger Definitions- und Interpretationsprozesse, die zwischen Menschen ablaufen, wenn sie im Hinblick auf den jeweiligen Gegenstand handeln.

So ist z. B. ein Stuhl nicht von sich aus ein Stuhl. Ein Kleinkind lernt die Bedeutung eines Stuhls erst dann kennen, wenn andere Personen im Hinblick auf diesen Stuhl handeln. Indem sie z. B. darauf sitzen, definieren und interpretieren sie erst die Bedeutung des Gegenstandes Stuhl für das Kleinkind.43

Ein Zeichen, das als Symbol fungiert, repräsentiert also nicht bloß einen bestimmten „Gegenstand“, sondern auch eine bestimmte Beziehung zu eben diesem Gegenstand. Es symbolisiert somit immer auch eine subjektiv erfahrene Wirklichkeit, die für verschiedene Menschen nicht unbedingt die gleiche sein muss. Aufgrund unzähliger (sozialer) Interaktionen blickt ja jeder einzelne Mensch auf eine mehr oder weniger große Anzahl subjektiver Definitions- und Interpretationsleistungen zurück. Gleichsam als Summe dieser Erfahrungen verfügt jeder Mensch über einen bestimmten (subjektiven) Vorrat an Symbolen – genauer: Er verfügt über abrufbare (d. h. im Bewusstsein aktualisierbare) Bedeutungskonglomerate.

Das Symbol im Kommunikationsprozess

Wenn Menschen nun im Prozess der kommunikativen Interaktion im Hinblick aufeinander kommunikativ handeln, dann streben sie danach – entsprechend der allgemeinen Intention ihres Handelns –, Bedeutungen „miteinander zu teilen“. Zu diesem Zweck verwenden sie Zeichen (in der Regel) in ihrer Symbolfunktion. Erst dadurch eröffnet sich für die Kommunikationspartner die Chance, wechselseitig vorrätige Bedeutungen im Bewusstsein zu aktualisieren. Wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren (wollen), dann treten sie also symbolisch vermittelt zueinander in Beziehung.

Die jeweils versuchte symbolisch vermittelte Interaktion setzt allerdings – mit Blick auf das oben (Kap. 2.3) diskutierte konstante Ziel von Kommunikation (Verständigung) – voraus, dass im Bewusstsein beider Kommunikationspartner dieselben (bzw. ähnliche) Bedeutungen aktualisiert werden können. Gelingende menschliche Kommunikation verlangt also einen Vorrat an Zeichen, die für die jeweiligen Kommunikationspartner dieselben (bzw. ähnliche) „Objekte“ (Zustände, Vorstellungen, Anschauungen, Ideen etc.) symbolisieren. Symbole, die dieses leisten, nennt G.H. Mead „signifikante Symbole“.

Ein signifikantes Symbol ist demnach ein Zeichen, das eine dahinterstehende Idee (d. h. einen bestimmten Vorstellungsinhalt) ausdrückt und diese Idee auch im Bewusstsein des/der jeweiligen Kommunikationspartner wachruft (vgl. Mead 1968: 85). Im Anschluss an Mead lässt sich Kommunikation daher als „gemeinsame Aktualisierung von Sinn“ (Luhmann 1971: 42) begreifen. Vorausgesetzt wird also eine mehr oder weniger „gemeinsam zugrunde gelegte Sinnstruktur“ (ebd.: 43).

Wie kann es aber – so ist hier zu fragen – angesichts des engen Zusammenhanges von persönlicher Erfahrung und Symbolbildung überhaupt zur Entstehung derartiger signifikanter Symbole kommen, wenn sie bei verschiedenen Menschen stets Unterschiedliches aktualisieren?

Man darf an dieser Stelle nicht unter dem (vermeintlichen) Deckmantel symbolischinteraktionistischen Denkens einem extremen Subjektivismus das Wort reden. Es wäre wohl eine Fehlinterpretation des theoretischen Ansatzes, wollte man aus diesem ableiten, der Symbol- bzw. Bedeutungsvorrat eines Individuums sei ausschließlich (!) „individualistisch“ und besitze mit ebendem eines anderen Menschen so gut wie überhaupt keine Ähnlichkeiten. Sicher trifft es zu, dass jeder von uns „seine“ Symbole bzw. deren Bedeutungsinhalte aus einem ganz persönlichen, subjektiven Erlebnis- und Erfahrungszusammenhang heraus entwickelt. Genauso sicher scheint aber auch zu sein, dass diese (unsere persönliche) Erlebniswelt viele Gemeinsamkeiten mit derjenigen unserer Mitmenschen aufweist. Sozialisationsinstanzen (wie Familie, Schule, Freundeskreis Arbeitsplatz bis hin zu diversen Medien) sorgen ja für weitreichende Ähnlichkeiten in der Denk- und Erfahrungswelt einer mehr oder weniger großen Sozietät.

So werden verschiedene Personen in unserer modernen (hochtechnisierten) Gesellschaft mit dem Symbol „Auto“ wohl ähnliche Objektvorstellungen verbinden. Dieses (sprachliche) Symbol wird im Bewusstsein verschiedener Individuen also mehr oder weniger ähnliche Bedeutungsinhalte aktualisieren; es kann somit (für die Mitglieder derartiger Gesellschaften) als ein signifikantes Symbol bezeichnet werden.

Was jedoch von der symbolisch-interaktionistischen Position für das menschliche Kommunikationsgeschehen abgeleitet werden soll, ist die Einsicht, dass unterschiedliche Erlebnisdimensionen in ein und derselben Realität existieren. Der Umstand, dass Menschen – wenigstens innerhalb eines bestimmten raumzeitlichen Kontinuums – unter ähnlichen sozioökonomischen Bedingungen leben, impliziert nämlich keineswegs, dass sie die „Objekte“ dieser gemeinsamen Realität auch identisch erleben. Im Gegenteil: Ein und dasselbe Objekt bzw. dessen Symbol kann im Bewusstsein verschiedener Menschen auch verschiedene Erlebnisdimensionen aktualisieren. Je unähnlicher die Erfahrungsbereiche von Personen sind, desto unähnlicher werden wohl auch die jeweils individuell aktualisierbaren Erlebnisdimensionen sein (und umgekehrt).

Um das Auto-Beispiel weiterzuführen: Man kann ein Auto als bloßes „Fortbewegungsmittel“ erleben; man kann darin ein „hochentwickeltes technisches Industrieprodukt“ sehen; es kann als „Sport-“ oder „Freizeitgerät“ empfunden werden; man kann es als „Statussymbol“, sogar als „Fetisch“ betrachten; man kann es aber auch als ein die Luft verschmutzendes und den Klimawandel beschleunigendes Fortbewegungsmittel entlarven. Das sind unterschiedliche (und sicher nicht alle) Möglichkeiten, das reale Objekt „Auto“ in unseren technisierten und umweltsensiblen Gesellschaften zu erfahren bzw. zu erleben.