- -

- 100%

- +

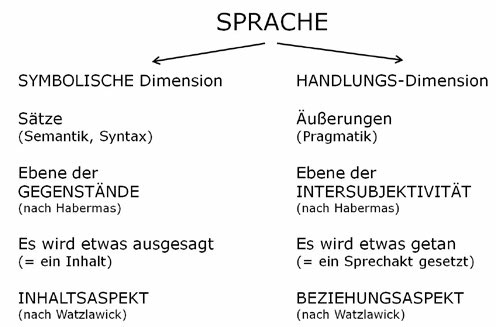

•auf einer Ebene der Gegenstände7, über die man sich verständigt. Hier wird Verständigung über den mitzuteilenden Sachverhalt herbeigeführt,

•auf einer Ebene der Intersubjektivität, auf der die Sprecher·innen/Hörer·innen miteinander sprechen. Hier wird Verständigung über den Typus des gesetzten Sprechaktes hergestellt.

Nur wenn beide Kommunikationspartner·innen im Moment der Kommunikation in gleicher Weise beide Ebenen betreten, kommt Verständigung zustande.

Zur Verdeutlichung diene die Äußerung: „Ich verspreche dir, dass ich morgen komme.“ Analysiert man diese Äußerung im Hinblick auf die beiden soeben eingeführten Ebenen der Kommunikation, so gelangt man zu folgendem Ergebnis: Mit dem Satzteil „Ich verspreche dir, dass …“ wird die intersubjektive Ebene betreten. Sprecher und Hörer stellen wechselseitig Klarheit darüber her, wie sie miteinander sprechen; d. h., sie einigen sich über den Typus des gesetzten Sprechaktes (hier: ein Versprechen) und damit über den pragmatischen Verwendungssinn der Äußerung. Im Fall von Verständigung besteht also Klarheit darüber, was der·die Sprecher·in mit den noch folgenden Worten tut, wozu er·sie die Worte benützt. Mit dem Satzteil „… ich morgen komme“ wird die gegenständliche Ebene betreten. Sprecher·in und Hörer·in stellen wechselseitig Klarheit über den mitzuteilenden Sachverhalt (hier: das Eintreffen des·der Sprecher·in am darauffolgenden Tag) her.

Die eben analysierte Äußerung war allerdings ein Beispiel für einen explizit verbalisierten Sprechakt. Das, was der·die Sprecher·in mit seiner·ihrer eigentlichen Aussage (= der Ankündigung seines morgigen Kommens) tut (nämlich: ein Versprechen geben), war ausdrücklich in Worte gekleidet („Ich verspreche dir, dass …“) und damit manifester Bestandteil der Äußerung. Tatsächlich sind solche Äußerungen aber eher die Ausnahme als die Regel. Es liegt nämlich in der eigentümlichen „Doppelstruktur umgangssprachlicher Kommunikation“ (Habermas ebd.), dass der eigentliche Sprechakt in der Regel nur impliziter Bestandteil der sprachlichen Äußerung ist, d. h. jener Satzteil, der den Hinweis auf den pragmatischen Verwendungssinn der sprachlich vermittelten Aussage enthält, wird gar nicht explizit formuliert. Völlig zu Recht weist Habermas darauf hin, dass diejenigen Bestandteile des Satzes, die den pragmatischen Verwendungssinn der Aussage deklarieren, selbst dann, wenn sie nicht ausdrücklich verbalisiert werden, im Sprechvorgang stets impliziert sind und daher in der Tiefenstruktur eines jeden Satzes auftreten müssen (ebd.: 104).

Die weiter oben zitierte Äußerung, in der Franz zu Fritz sagt: „Morgen komme ich“, wird in der alltäglichen Kommunikationspraxis also häufiger anzutreffen sein als Äußerungen wie „Ich verspreche dir, dass ich morgen komme“ oder „Ich warne dich, morgen komme ich“ oder „Ich gestehe dir, morgen komme ich“ u. Ä. Mit dieser Doppelstruktur umgangssprachlicher Kommunikation ist jedoch die Tatsache angesprochen, dass freilich auch solche Äußerungen wie „Morgen komme ich“, in denen nur die gegenständliche Ebene der Kommunikation sprachlich manifest wird, einen pragmatischen Verwendungssinn implizieren, d. h. Aussagen sind, mit denen der·die Sprecher·in etwas tut (sei es ein Versprechen geben, eine Warnung aussprechen, ein Geständnis ablegen usw.).

Die Schwierigkeit im Hinblick auf die herzustellende Verständigung besteht nun darin, dass der von dem·der Sprecher·in intendierte pragmatische Verwendungssinn einer Botschaft von dem·der Hörer·in auch dann erkannt werden muss, wenn dieser Sinn nicht in expliziter Form Bestandteil der jeweiligen sprachlichen Äußerung ist.

In der alltäglichen Kommunikationspraxis erfolgt diese Interpretationsleistung zumeist über den Kontext, in den eine Äußerung eingebettet ist. Kommunikative Handlungen bzw. sprachliche Äußerungen dürfen ja nicht als isolierte Geschehnisse betrachtet werden, sondern sind in der Regel Bestandteile konkreter sozialer Prozesse, in denen Menschen zueinander in Beziehung treten. Hier setzt Watzlawick (et al. 1969) mit der von ihm eingeführten Unterscheidung eines „Inhalts-“ und „Beziehungsaspektes“ von Kommunikation (ebd.: 53 f.) an und stellt damit eine Lösungsmöglichkeit der vorliegenden Problematik bereit. Man kann in dieser Trennung eine Parallele zu den oben genannten kommunikativen Ebenen sehen. In analoger Weise unterscheidet Watzlawick das, was eine Mitteilung enthält, von dem Hinweis darauf, wie ihr·e Sender·in sie von den Empfänger·innen verstanden haben will: „Der Inhaltsaspekt vermittelt die ‚Daten’, der Beziehungsaspekt weist an, wie diese Daten aufzufassen sind“ (Watzlawick et al. ebd.: 55). Wie diese Daten nun tatsächlich aufgefasst werden, das hängt nach Watzlawick davon ab, „wie der Sender die Beziehung zwischen sich und dem Empfänger sieht“ (ebd.: 53).

Zur Erläuterung wieder das Beispiel, in dem Franz zu Fritz sagt: „Morgen komme ich.“ Im vorliegenden Zusammenhang soll daran einsehbar gemacht werden, dass der pragmatische Verwendungssinn dieser sprachlichen Äußerung von der Art der Beziehung zwischen Franz und Fritz abhängt:

–Angenommen, Franz und Fritz sind Freunde, die sich für den darauffolgenden Tag ein Rendezvous vereinbart haben, dann wird die Äußerung als ein Versprechen zu werten sein, den morgigen Termin auch einhalten zu wollen.

–Angenommen, Franz ist ein Steuerprüfer des Finanzamtes, der bei Fritz eine Betriebsprüfung durchführen soll. In diesem Fall kann die Äußerung eine Warnung sein, allfällige Dinge noch ins rechte Lot zu bringen.

–Angenommen, Franz ist Lehrer, der Fritz Nachhilfe gibt. Hier kann die Äußerung vielleicht als eine Aufforderung interpretiert werden, bis morgen noch die gestellten Übungsaufgaben zu erledigen.

Die Art der Beziehung stellt also in gewissem Sinn einen Rahmen für mögliche Sprechakte bereit. Von außen betrachtet, hat ja jede·r dieser Interaktionsteilnehmer·innen bereits eine bestimmte soziale Position, in der er·sie in Erscheinung tritt (Lehrer·in, Schüler·in, Steuerprüfer·in, Firmeninhaber·in, Freund·in usw.). Soziologisch gesprochen greifen in jeder Interaktion eigentlich soziale Positionen ineinander (vgl. Wunderlich 1976: 17): Es treten nicht „bloße“ Personen zueinander in Beziehung, sondern die Person (A) als Lehrer·in mit der Person (B) als Schüler·in, die Person (X) als Steuerprüfer·in mit der Person (Y) als Firmeninhaber·in usw. Von innen betrachtet bieten diese sozialen Positionen den Gesichtspunkt, von dem aus das Verhalten der jeweiligen Interaktionspartner·in gedeutet werden soll. Man kann sogar behaupten, dass dieser Gesichtspunkt, von dem aus man seine Interaktionspartner·in sieht, in gewisser Weise auch einen Rahmen für die Inhalte potentieller Aussagen bereitstellt. Dieser Auffassung ist auch Watzlawick: „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den ersteren bestimmt …“ (Watzlawick et al. 1969: 56, Hervorhebung im Original).

So wird man sich mit seinem·seiner Nachhilfelehrer·in eher über entsprechende Schulprobleme unterhalten als über das neueste Computerspiel; der·die Firmenchef·in wird mit dem·der Steuerprüfer·in eher Finanzfragen erörtern als familiäre Probleme … etc.

Zusammenfassung

Mit dem bisher Gesagten wurde einsehbar gemacht, dass zum Verstehen einer sprachlichen Äußerung nicht bloß das Entziffern bedeutungstragender sprachlicher Zeichen genügt, sondern dass sprachliche Kommunikation stets auf zwei Ebenen verläuft.

Abb. 9: Dimensionen sprachlicher Kommunikation (eigene Darstellung)

Verständigung gelingt also nur dann, wenn beide Kommunikationspartner·innen sowohl die sprachlichen Zeichenkombinationen als auch die gesetzten sprachlichen Handlungen (wenigstens annäherungsweise) identisch interpretieren. Zweifellos ist aber – dazu bedarf es kaum empirischer Nachweise – ein derartiger Verständigungserfolg nicht unbedingt die Regel. Aber warum ist das so? Nachstehend ein kurzer Einblick in mögliche Ursachen in Form von Sprachbarrieren.

3.2 Sprachbarrieren

Sprachbarrieren (Badura 1971) sind sprachliche Gründe für nicht (oder ungenügend) erzielte Verständigung im Rahmen kommunikativer Prozesse. Sie bestehen entweder im Nichtverstehen oder im Missverstehen des Kommunikationspartners.

•Ein Nichtverstehen auf der gegenständlichen Ebene liegt dann vor, wenn Sprecher·innen und Hörer·innen über unterschiedliche sprachliche Zeichenvorräte verfügen. In diesem Fall verwenden die Sprecher·innen Wörter, die die Hörer·innen nicht kennen, weil sie aus einer Fachsprache (z. B. Medizin), einer ungewohnten Sondersprache (z. B. Dialekt) oder einer völlig fremden Sprache stammen.

•Ein Missverstehen auf der gegenständlichen Ebene liegt dagegen dann vor, wenn beide Kommunikationspartner·innen wohl mehr oder weniger gleiche Zeichenvorräte besitzen und den Hörer·innen daher auch die verwendeten Wörter bekannt sind, wenn beide Kommunikationspartner·innen aber dennoch unterschiedliche Bedeutungen mit den betreffenden Wörtern verbinden: Dabei kann es sich in der Regel um historisch gewachsene Differenzen im Bereich der semantischen Zeichendimension zwischen Sprecher·innen und Hörer·innen handeln, die v. a. unter Rekurs auf die individuelle Lebensgeschichte der jeweiligen Kommunikationspartner·innen begründet werden können. Darauf wird weiter unten noch näher einzugehen sein.

•Ein Nichtverstehen auf der intersubjektiven Ebene liegt dann vor, wenn sprachliche Äußerungen gar nicht als solche erkannt werden. Die Gründe dafür liegen entweder im (physischen oder psychischen) Unvermögen der Kommunikator·innen, sich angemessen zu artikulieren, oder im Unvermögen der Rezipierenden, die sprachlichen Manifestationen überhaupt als solche zu identifizieren – etwa weil Behinderungen der Sinneswahrnehmung (Blindheit oder Gehörlosigkeit) vorliegen.

•Ein Missverstehen auf der intersubjektiven Ebene liegt dagegen dann vor, wenn die beiden Kommunikationspartner·innen die gesetzten Sprechakte unterschiedlich interpretieren. Das bedeutet, dass der·die Hörer·in den vom·von der Sprecher·in intendierten pragmatischen Verwendungssinn der Aussage nicht erkennt – es handelt sich also um Differenzen im Bereich der pragmatischen Zeichendimension zwischen Sprecher·n und Hörer·in, wie vorhin erwähnt.

Versucht man nun, über die Ursachen derartiger Sprachbarrieren nachzudenken, so fällt dies für die beschriebenen Arten des Nichtverstehens leicht:

•Einerseits fehlt ein Mindestmaß an Deckungsgleichheit im Zeichenvorrat von Sprecher·in und Hörer·in (gegenständliche Ebene). Sprache kann ihre kommunikative Funktion schlicht nicht erfüllen, wenn der·die Sprecher·in Zeichen verwendet, über deren semantischen Gehalt der·die Hörer·in nicht verfügt. Dies gilt nicht nur interkulturell (Fremdsprache), sondern in gleicher Weise auch für den intrakulturellen Bereich (Fach- oder Sondersprache).

•Andererseits fehlen die Voraussetzungen, eine sprachliche Manifestation überhaupt als solche zu erkennen (intersubjektive Ebene), sei dies nun aus mangelndem Wissen heraus (anderer Kulturkreis) oder infolge einer physischen Behinderung (Störung des entsprechenden Rezeptionskanals).

•Weitaus weniger deutlich vor Augen liegen dagegen die Ursachen im Falle des Missverstehens: Hier gilt es einsehbar zu machen,

•warum trotz gleichem Zeichenvorrat zweier Kommunikationspartner·innen, Differenzen im Bereich der semantischen Zeichendimension auftreten und

•warum es trotz der Fähigkeit des·der Hörer·innen, Sprechakte zu identifizieren, zu keiner kommunikator·innengerechten Interpretation des pragmatischen Verwendungssinns der jeweiligen Aussage kommt.

Die Ursachen für Sprachbarrieren vom Typ Missverstehen werden erst dann einsehbar, wenn man bestimmte Besonderheiten der Sprache sowie des Spracherwerbes beim Menschen kennt. Solche Besonderheiten der menschlichen Sprache werden in der Folge grundsätzlich dargestellt und in ihrer Bedeutung für das zwischenmenschliche Kommunikationsgeschehen erläutert. Ihre Auswahl bemisst sich an ihrer Relevanz im Hinblick auf die kommunikative Funktion der Sprache als Medium der Verständigung.

3.3 Verständigungsrelevante Besonderheiten der menschlichen Sprache

3.3.1 Die verallgemeinernde Kraft der Sprache

Die Fähigkeit des Menschen, Zeichen in ihrer Symbolfunktion verwenden zu können, manifestiert sich im Fall der sprachlichen Zeichen auf ganz besondere Weise. Auf der einen Seite bezeichnen Wörter (außersprachliche) „Gegenstände“ und treten damit als Repräsentationszeichen8 auf; sie vertreten die bezeichneten Gegenstände im Rahmen zwischenmenschlicher Kommunikationsprozesse. Dadurch „gelingt es, die Objekte der Realität aus ihrer materiellen Existenzweise zu lösen, sie situations- und zeitunabhängig und damit zu Objekten geistiger Tätigkeit zu machen“ (Steinmüller 1977: 64). Diese (oben bereits angesprochene) Bezeichnungsleistung der menschlichen Sprache versetzt uns ja bekanntlich in die Lage, sowohl Objekte, die im Augenblick der Kommunikation nicht in unserem Wahrnehmungsraum vorhanden sind (z. B. einen Eiszapfen mitten im Sommer), als auch Bereiche der Realität, die als konkrete, sinnlich wahrnehmbare Gegenstände überhaupt nicht existierten (z. B. Werte, Demokratie, Religion), in unserem Bewusstsein zu aktualisieren.

Andererseits hält aber das Wort in seiner Bedeutung stets auch das Allgemeine der Dinge und Erscheinungen fest: „Jedes Wort verallgemeinert. Dieser Behauptung stimmen die verschiedenen Richtungen der Sprachtheorie zu“ (Schaff 1968c: 99). Eine derartige Verallgemeinerung gilt sowohl für die Bezeichnungen der Gegenstände (Tisch, Auto, Mensch) sowie ihrer Eigenschaften (blau, schnell, mutig).

So bezeichne ich beispielsweise mit dem Wort „Tisch“ nicht nur den konkreten Einrichtungsgegenstand, an dem ich sitze und mein Buch schreibe, sondern zugleich auch die Klasse ebensolcher Gegenstände, die mir als Summe von Vorstellungen (wie z. B. Tischfüße mit waagrecht aufgelegter Platte, die zum Abstellen diverser Dinge dient …) im Bewusstsein präsent sind.

Für diese durch das sprachliche Zeichen repräsentierte Abstraktion ist in der Sprachtheorie der Terminus Begriff gebräuchlich. „Begriffe sind Klassen von Umwelterfahrungen“ (Göppner 1978: 63), also Vorstellungen von der Realität, die aus der Summe individueller Erfahrungen verallgemeinert worden sind. Begriffe sind eine grundsätzlich dynamische Größe, d. h., es ist möglich und wahrscheinlich, dass „neue Erfahrungen in das Begriffssystem der bisherigen Erfahrungen eingeordnet werden, bzw. dieses Begriffssystem erweitern können“ (ebd.). Es erscheint plausibel, dass dieser Prozess ein lebensbegleitender Vorgang ist. Die Begriffsbildung ist bei einem Menschen im Grunde nie endgültig und abgeschlossen. Zweifellos kann man aber den Schwerpunkt der Begriffsentstehung in der Kindheit ansiedeln. Besonders für das Kind ist ein Begriff noch sehr stark mit einigen wenigen konkreten Wahrnehmungen verbunden.

Nach Wygotski (1969: 120 ff.) vollzieht sich Begriffsbildung in drei Stufen: Zunächst besteht die Bedeutung eines Wortes in der (1) Verkettung einzelner Gegenstände, dann kommt es zu einer (2) Gruppierung und einer Verbindung zwischen den konkreten Eindrücken aber erst (3) „im Prozess einer intellektuellen Operation“ entsteht der eigentliche Begriff: Zentral ist dabei „der funktionelle Gebrauch des Wortes als Mittel zur willkürlichen Lenkung der Aufmerksamkeit, der Abstraktion, der Herauslösung der einzelnen Merkmale, ihre Synthese und Symbolisierung mit Hilfe eines Zeichens“ (ebd. S. 164).

Sehr deutlich tritt der Zusammenhang zwischen Sprache und Erfahrung bei der Analyse der kindlichen Sprachentwicklung aus der theoretischen Perspektive des Symbolischen Interaktionismus9 hervor. Eine der Grundannahmen dieses Konzepts besagt ja, dass die Bedeutungen von Umweltobjekten „soziale Produkte“ (Blumer 2015: 27) sind, d. h., aus den sozialen Interaktionen abgeleitet werden, die man mit seinen Mitmenschen eingeht. Im Sinn des Symbolischen Interaktionismus ist daher beachtenswert, dass ein Kind mit dem Akt seiner Geburt nicht nur ein Teil der jeweils vorhandenen natürlichen Umwelt wird, sondern auch (und dies vor allem) „in einen bestimmten existenten Satz von sozialen Beziehungen“ (Stryker 1976: 264) hineingeboren wird.

Im Moment des Eintritts in seine soziale Umwelt zeigt das Kind noch rein zufällige Bewegungsabläufe. Erste Reaktionen von Erwachsenen (Füttern, Hin- und Herwiegen, Trockenlegen u. Ä.), die noch mehr oder weniger dem Prinzip von „Versuch und Irrtum“ gehorchen, führen allmählich zu einer Abfolge von bestimmten Verhaltensweisen und Ereignissen, an die sich das Kind gewöhnt. „Wird diese Gewohnheit plötzlich unterbrochen (etwa beim Nichterscheinen der Mutter, wenn das Kind hungrig ist), so entsteht in seinem Bewusstsein eine Vorstellung von der unvollendeten Handlung. Indem es dann diese Vorstellung mit einem Wort oder Worten bezeichnet (vielleicht zuerst nicht mit Worten der Umgangssprache, aber später doch ihr angepasst), kann sich das Kind diese Vorstellung von da an ins Bewusstsein rufen, auch wenn es nicht in seiner Gewohnheit ‚blockiert’ wird. In unserem Beispiel besteht diese Vorstellung aus dem Bild der Mutter, die das Kind füttert. Nach zahlreichen ähnlichen Ereignissen kann es dann ‚Mutter’ als ein durch ein Symbol bezeichnetes Objekt unterscheiden“ (Rose 1967: 276).

Für die Bildung von Begriffen und deren spätere Symbolisierung durch sprachliche Zeichen erweisen sich somit gerade die ersten Umwelterfahrungen des heranwachsenden Kindes als besonders bedeutsam. Sprachliche Zeichen/Symbole und deren Bedeutungen dürfen niemals losgelöst von ihrer Umwelt, in der sie existieren (und entstanden sind), betrachtet werden. Infolge der verallgemeinernden Kraft der Sprache drücken Wörter stets eine Summe klassifizierter Vorstellungen (= Begriffe) über diese Umwelt aus, die ihre Wurzel in den individuellen Erfahrungen der jeweiligen Sprachbenützer besitzen.

Das Wissen um die verallgemeinernde Kraft der Sprache führte bislang also zur Einsicht, dass wir mit sprachlichen Zeichen nicht bloß Objekte der Realität raum- und zeitunabhängig zum Gegenstand unserer geistigen Tätigkeit machen können, sondern dass wir mit Wörtern immer auch auf Begriffe rekurrieren, die als mehr oder weniger individuell verallgemeinerte Umwelterfahrungen Bestandteil unseres Bewusstseins sind. Die Bedeutung sprachlicher Symbole ist also wesentlich von der Qualität der Erfahrung abhängig, die der jeweilige Sprachbenutzer mit den „Gegenständen“ machen konnte, auf welche die jeweiligen Wörter verweisen. Mit diesem Hinweis auf die bedeutungsprägende Kraft der Erfahrung ist auch das Verhältnis der Sprache zur Wirklichkeit angesprochen. Dieses Verhältnis impliziert weitere Besonderheiten der menschlichen Sprache, die für ihre kommunikative Funktion relevant sind.

3.3.2 Sprache und Wirklichkeit

Ausgangspunkt ist abermals der theoretische Ansatz des Symbolischen Interaktionismus – diesmal mit seiner zentralen Annahme, wonach wir nicht nur in einer natürlichen, sondern auch in einer symbolischen Umwelt leben (Rose 1967: 267). Darin kommt zum Ausdruck, dass der Mensch (im Gegensatz zum Tier) imstande war, eine Welt bedeutungsvoller Zeichen zu schaffen, die neben der (größtenteils ohne sein Zutun vorhandenen) Natur auch ein Teil seiner äußeren Umgebung geworden ist. Der Mensch gilt als ein „animal symbolicum“ (Mühlmann 1966: 16, Rath 2014: 66), das mit seiner Umwelt nicht direkt und unmittelbar, sondern vermittelt durch künstliche Symbolsysteme in Verbindung steht.10

Abb. 10: Die symbolische Umwelt des Menschen (nach Lindersmith/Strauss 1974: 85, eigene Darstellung)

Der unmittelbare Zugang zur natürlichen Umgebung ist (wie Abb. 10 verdeutlicht), gleichsam durch Symbole gebrochen. Man kann diese symbolische Umwelt als eine Art Ersatz-Umgebung denken, die gewissermaßen einen Filter zur natürlichen Umwelt bereitstellt, durch den wir die uns umgebende Realität erst betrachten und über sie verfügen können. Dabei ist allerdings „wichtig zu bemerken, dass diese Umgebung keine bloße Reproduktion oder Reflexion der Außenwelt ist. Sie ist eher eine Rekonstruktion der Welt im Sinne der Erfordernisse der menschlichen Lebensführung“ (Lindesmith/Strauss 1974: 85). Oder wie es Cassirer (ganz ähnlich wie G.H. Mead) formuliert hatte: Der Mensch lebt nicht mehr wie das Tier „in einem bloß physikalischen, sondern in einem symbolischen Universum“ (Cassirer 1996: 50). Und wenn er es mit den Dingen seiner Umwelt zu tun hat, dann hat er es im Grunde „ständig mit sich selbst zu tun“ (ebd.). Der Mensch ist eben „das Wesen, das sich seine Welt symbolisch erschließt, ja dem die Welt nur und ausschließlich in Symbolen erscheint. Er ist das animal symbolicum“ (Rath 2014: 69).

Im Hinblick auf sprachliche Zeichen verweist dieser Umstand v. a. auf zwei fundamentale Aspekte sprachlicher Zeichen, die als semantische Grundpostulate auf den Sprachwissenschaftler Alfred Korzybski (Schaff 1968: 97) zurückgehen11:

•Das Postulat der Unvollständigkeit: Das Wort repräsentiert die Sache nicht zur Gänze. Der Satz „eine Landkarte stellt nicht das ganze Gelände dar“ macht darauf aufmerksam, dass man (gleichgültig, wie detailliert die Landkarte ist) niemals alles von diesem Gelände darstellen kann. So wie eine Landkarte von Einzelheiten des Territoriums absehen muss, genauso wird auch die sprachliche Darstellung immer unvollständig bleiben. „In die gewöhnliche Sprache übertragen bedeutet dies, dass gleichgültig, wie viel man über irgendeine ‚Sache’, ‚einen Vorgang’, eine ‚Eigenschaft’ oder irgend etwas anderes aussagt, man nicht alles darüber aussagen kann“ (Rapoport 1968: 16). Wie sehr man sich auch bemüht, mit Hilfe von sprachlichen Symbolen die Wirklichkeit darzustellen, die Darstellung wird stets weniger sein als das Darzustellende.

•Das Postulat der Nicht-Identität: Das Wort ist nicht die Sache, die es bezeichnet. Wenn schon die Landkarte „nicht einmal alles von dem Gelände darstellt, dann ist klar, dass sie nicht das Gelände sein kann“ (ebd.: 17). Wenn man ebenso mit Hilfe von Worten nicht alles über die Wirklichkeit aussagen kann, dann können die Worte ja auch wohl niemals die „Gegenstände“ sein, die sie bezeichnen. Das Postulat der Nicht-Identität bezieht sich auf den grundsätzlichen Unterschied zwischen Sprache und Realität, der niemals aufgehoben werden kann.12

Erwähnenswert ist in diesem Kontext das Zeichenmodell von de Saussure, das letztlich in alle Modelle sprachlicher Zeichen mit eingegangen ist (Pelz 2013: 44). Im Sinn de Saussures ist ein sprachliches Zeichen nämlich im Grunde psychischer Natur: Es verbindet nicht eine Sache (z. B. einen Stuhl) und einen Namen miteinander, sondern eine bzw. mehrere (gedankliche) Vorstellung(en) – also: den Begriff von einem Stuhl – und ein Lautbild. Dieser Begriff ist (wie bereits ausgeführt wurde) aber seinerseits eine Abstraktion aus einer Reihe von „wirklichen“ Stühlen, die irgendwann einmal wahrgenommen worden sind.

3.3.3 Sprachliche Relativität

Indem Sprache die Realität also nicht (einem Spiegel gleich) reflektiert, sondern diese immer rekonstruiert, kann man davon ausgehen, dass Symbole bzw. deren Bedeutung niemals rein zufällig entstehen. Vielmehr ist die Art und Weise, wie die Umwelt mit Hilfe eines Symbolsystems rekonstruiert wird, immer von der Qualität der Auseinandersetzung des jeweiligen Menschen mit seiner Umwelt beeinflusst. Für sprachliche Symbolsysteme bedeutet dies, dass Menschen in unterschiedlichen Regionen nicht nur unterschiedliche Sprachen ausbilden, sondern dadurch auch die Wirklichkeit unterschiedlich rekonstruieren. Diese These von der sprachabhängigen Weltsicht ist in der Sprachwissenschaft v. a. mit den beiden Ethnolinguisten13 Edward Sapir (1951) und dessen Schüler Benjamin Lee Whorf (1963) verbunden.14