- -

- 100%

- +

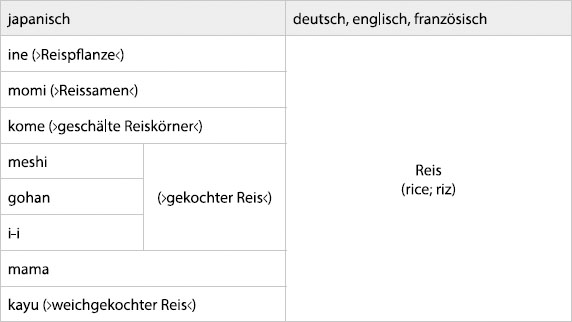

Das von ihnen formulierte (auch als Sapir-Whorf-Hypothese bekannte) linguistische Relativitätsprinzip besagt, dass verschiedene Sprachgemeinschaften die außersprachliche Realität auf unterschiedliche Weise erfassen. Danach ist Sprache einem Netz ähnlich, „das über die Wirklichkeit geworfen wird; die Maschen dieses Netzes sind nicht in allen Sprachgemeinschaften (und auch nicht für alle Teilbereiche der Wirklichkeit) gleich groß und verlaufen nicht überall gleich“ (Pelz 2013: 35). Als Konsequenz dieses bemerkenswerten Umstandes kann man eine Nichtdeckungsgleichheit im Wortschatz von verschiedenen Sprachen („lexikalische Inkongruität“) beobachten. So besitzen beispielsweise die Inuit viel mehr Bezeichnungen für „Schnee“, als dafür etwa das Englische oder Deutsche bereitstellt; ähnlich verhält es sich, wenn man das deutsche Wort „Reis“ mit der Anzahl der dafür vorhandenen verschiedenartigen Wörter im Japanischen vergleicht:

Abb. 11: Lexikalische Inkongruität (nach Pelz 2013: 35, eigene Darstellung)

Wohl nicht zufällig haben sich gerade im Japanischen und nicht in einer der europäischen Sprachen so viele unterschiedliche Bezeichnungen für „Reis“ entwickelt: In keiner europäischen Gesellschaft ist Reis ein so zentrales Element der Lebensführung wie in der japanischen (die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Anbaufläche ist dem Reis gewidmet); in keinem europäischen Land wurden daher im Laufe von Jahrhunderten so viele verschiedene Erfahrungen mit Reis gesammelt; für keine der europäischen Gesellschaften war es somit (über-)lebensnotwendig (und auch gar nicht möglich), so viele unterschiedliche Begrifflichkeiten von Reis auszubilden und die Summe dieser klassifizierten Umwelterfahrungen auch noch sprachlich manifest zu machen. Gleiches gilt für die Inuit und ihre verschiedenen Bezeichnungen für Schnee.

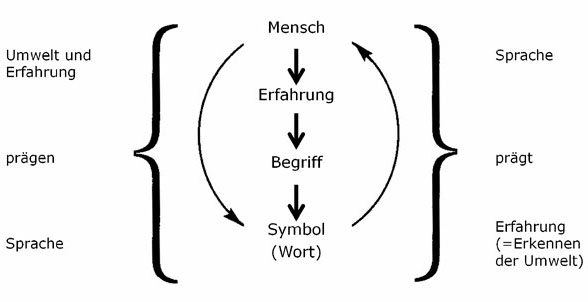

Mit Blick auf das symbolische Netz, das wir mit Sprache über die Wirklichkeit werfen, weisen diese Beispiele somit darauf hin, dass für jene Lebensbereiche, die in einem Kulturkreis von zentraler Bedeutung sind, auch entsprechende sprachliche Differenzierungen entstanden sind, die sich für die jeweiligen Lebensumstände als passend erwiesen haben.15 Der Zusammenhang zwischen Sprache und Realität16 scheint sich nun, nach Kenntnis des Prinzips der sprachlichen Relativität, als ein wechselseitiger zu erweisen:

Abb. 12: Sprachliche Relativität (eigene Darstellung)

Einerseits prägen Umwelt und Erfahrung die Sprache. Eine Sprache stellt nicht zufällig vorhandene Differenzierungsmöglichkeiten von Realität bereit. Vielmehr entwickelt sich ein sprachliches Symbolsystem, das diejenigen Aspekte der Wirklichkeit rekonstruiert, die den Erfordernissen der jeweiligen menschlichen Umwelt entsprechen. Andererseits beeinflusst aber auch die Sprache die menschliche Erfahrung und damit das Erkennen der Umwelt. Damit ist gemeint, dass eine bestimmte Sprache stets auch eine bestimmte Perspektive auf die Realität in sich trägt. Mit dem Erlernen einer Sprache erwirbt man also auch einen ganz bestimmten „Zugang“ zur Wirklichkeit.

3.3.4 Sprachliche Reflexivität

Eine weitere für Verständigung relevante Besonderheit der menschlichen Sprache besteht in ihrer „Selbstreflexivität“:17 Man kann mit Sprache über Sprache sprechen, d. h., man kann sprachliche Aussagen selbst wieder zum Gegenstand von Aussagen machen. Für diese beiden Arten von sprachlichen Aussagen sind auch die Bezeichnungen „Objektsprache“ und „Metasprache“ gebräuchlich.

Unter Objektsprache versteht man die Ebene der Sprache, „in der Aussagen zu außersprachlichen Gegenständen und Sachverhalten (Objekten) gemacht werden“ (Glück/Rödel 2016: 477).

Z. B.: „Dem Gemeinderat von Siebenkirchen gehören zwölf Mitglieder an.“

Als Metasprache gilt dagegen die Ebene der Sprache, in der etwas über objektsprachliche Sätze gesagt wird. Gegenstand der Aussage ist also nicht die außersprachliche Realität, sondern die Sprache selbst (vgl. ebd.: 429).

Z. B.: „Der Satz: ‚Dem Gemeinderat von Siebenkirchen gehören zwölf Mitglieder an’, ist richtig.“

Freilich kann auch dieser metasprachliche Satz abermals Gegenstand einer Aussage werden, die dann als „metametasprachliche“ Aussage zu bezeichnen wäre.

Z. B.: „Der Satz, in dem festgestellt wird, dass die Aussage: ‚Dem Gemeinderat von Siebenkirchen gehören zur Zeit zwölf Mitglieder an’, richtig ist, stellt nur ein Urteil über dessen grammatikalische Richtigkeit“ dar.“

Manche Sprachwissenschaftler·innen sehen in der sprachlichen Reflexivität eine Grundfunktion der Sprache überhaupt, weil sie deren zentrale Bedeutung in sprachlichen Grenzsituationen zu erkennen glauben: So vollzieht sich beispielsweise der Spracherwerb beim Kleinkind „weithin metasprachlich, nämlich durch Feststellungen der Art, dass Verfahren und Bedeutungen im eigenen Gebrauch nicht mit dem der Erwachsenen übereinstimmen“ (Schlieben-Lange 1975b: 192).18 Sprachliche Kommunikation selbst wird danach eigentlich erst durch grundsätzliche metasprachliche Fähigkeiten der Beteiligten möglich; dieses „Wissen“ der Sprecher·innen (und Hörer·innen) um ihre Sprache (das sogenannte „metasprachliche Begleitbewusstsein“) besteht in der impliziten Einsicht, dass Sprache etwas ist, das jederzeit Gegenstand einer Reflexion werden kann. Explizit wird dieses Wissen eben dann in metasprachlichen Äußerungen (vgl. ebd.: 193 f.).

Dieses Reflexivitätspotential der menschlichen Sprache, welches in Form von metasprachlichen Aussagen manifest wird, besitzt v. a. für nicht erfolgreich ablaufende kommunikative Interaktionen besondere Bedeutung: Gerade dann, wenn Verständigung ausbleibt, d. h., wenn ein Missverständnis als Konsequenz kommunikativen Handelns zu diagnostizieren ist, erwächst aus der Fähigkeit des Menschen, über seine Sprache und sein Sprechen sprechen zu können, die Möglichkeit, Metakommunikation in Gang zu bringen.

Metakommunikation ist Kommunikation über bereits stattgefundene oder soeben stattfindende Kommunikation. Als Kommunikation über Kommunikation unterscheidet sie sich von anderen Formen der Kommunikation nur durch ihren Gegenstand: „Metakommunikation ist die Form menschlicher Kommunikation, die sich selber thematisiert, und zwar auf der Inhalts- und Beziehungsebene“ (Bock 1978: 207).

Gerade die Fähigkeit zur Metakommunikation versetzt uns also in die Lage, missverständliche bzw. missverstandene sprachliche Äußerungen (sowie deren nonverbale Begleitphänomene) selbst zum Gegenstand einer Aussage und damit zum Objekt einer kommunikativen Interaktion zu machen. Dies gilt sowohl für die gegenständliche als auch für die intersubjektive Ebene von Kommunikation: Man kann die Metakommunikation als Mittel einsetzen, um Verständigung über den mitzuteilenden Sachverhalt herbeizuführen; man kann Metakommunikation aber auch einsetzen, um Verständigung über den Verwendungssinn der geäußerten Sätze (d. h. zumeist über die Art des Sprechaktes) herbeizuführen.

In Anlehnung an den vorher verwendeten Demonstrationssatz gehen wir von folgender Äußerung eines Siebenkirchner Gemeindrates aus: „Ich finde den Bürgermeister nicht länger tragbar.“

Hier könnte z. B. klärungsbedürftig sein, welcher Bürgermeister denn gemeint sei. Eine eventuelle Frage an den Sprecher „Meinst du den Bürgermeister von Siebenkirchen?“ wäre dann ein metakommunikativer Versuch, Verständigung auf der gegenständlichen Ebene der Kommunikation (also über den mitzuteilenden Sachverhalt) herbeizuführen.

Klärungsbedürftig könnte aber auch die Art des Sprechaktes sein. Eine eventuelle Frage an den Sprecher könnte daher lauten: „Ist das eine Feststellung, oder kündigst du damit einen Misstrauensantrag an?“ und wäre ein metakommunikativer Versuch, Verständigung auf der intersubjektiven Ebene der Kommunikation (über den pragmatischen Verwendungssinn der mitgeteilten Aussage) herbeizuführen.

3.4 Exkurs: Wissenschaftssprache

Institutionalisierte Versuche, Missverständnisse zwischen Kommunikationspartnern zu verhindern oder wenigstens zu minimieren, sind in praktisch allen Wissenschaftssprachen anzutreffen. Die Sprache einer Wissenschaft unterscheidet sich von der gängigen Alltagssprache vor allem dadurch, dass sie über eine sogenannte Terminologie verfügt, d. h. über eine Anzahl von Symbolen (Termini), deren Bedeutung möglichst eindeutig feststeht. Auf diese Weise wird versucht, insbesondere jene Sprachbarrieren, die auf der gegenständlichen Ebene von Kommunikation anzusiedeln sind, zu vermeiden bzw. gering zu halten. „Die Termini einer Wissenschaft sind Wörter oder zusammengesetzte Ausdrücke, die der eigenen oder einer fremden natürlichen Sprache entnommen oder künstlich geschaffen sind und deren Bedeutung und Gebrauch innerhalb dieser Wissenschaft durch Festsetzungsdefinitionen eindeutig festgelegt ist“ (Segeth 1972: 1082).

Sieht man von den Formalwissenschaften ab (wie Logik, Mathematik, Informatik), die sich einer künstlich entwickelten Zeichen- bzw. Formelsprache bedienen, dann begegnet man – insbesondere in den Sozialwissenschaften – recht häufig dem Umstand, dass ein und dasselbe Wort (das womöglich auch noch aus der Alltagssprache stammt) in verschiedenen Disziplinen als „Terminus“ für ganz unterschiedliche Bedeutungen anzutreffen ist.

So bedeutet etwa das aus der deutschen (Alltags-)Sprache stammende Wort Arbeit als Terminus der Physik etwas anderes als im Rahmen einer soziologischen Terminologie. Ähnlich verhält es sich mit dem Terminus Medium: Wird etwa in der Chemie als Medium eine Trägersubstanz innerhalb chemischer Prozesse bezeichnet, so versteht man darunter in der Kommunikationswissenschaft das Ausdrucksmittel einer kommunikativen Aktivität.

In solchen und ähnlichen Fällen wurde also ein und dasselbe Wort mit unterschiedlichen Bedeutungen belegt und repräsentiert daher auch unterschiedliche Begriffe (und natürlich auch verschiedene Realitäten). Das Verfahren, mit dem derartige Bedeutungszuweisungen erfolgen, nennt man den Vorgang des Definierens. Eine Definition „ist eine Entscheidung darüber […], dass ein bestimmtes sprachliches Zeichen nur noch in einer bestimmten Weise verwendet werden soll“ (Prim/ Tilmann 1997: 28) – also eine „Konvention über die Verwendung von Zeichen“ (Opp 2014: 121). Mit einer Definition wird ein Wort (oder Zeichen bzw. eine Zeichenkombination) einer Summe von Vorstellungsinhalten (einem Begriff) zugeordnet. Damit wird nicht nur für intersubjektiv klare Begriffe gesorgt, es werden dadurch in der Regel auch kürzere Aussagen möglich, denn eine Reihe von Vorstellungsinhalten oder Einzelmerkmalen (= Definiens) werden auf ein Symbol bzw. eine Symbolkombination (= Definiendum) übertragen. Üblicherweise beansprucht das Definiendum eine geringere Zeichenanzahl als das Definiens.

So wurde z. B. im Rahmen dieses Buches der komplexe Begriff von dem zwischen (mindestens) zwei Menschen ablaufenden Prozess, in dem diese unter Benützung eines Mediums Bedeutungsinhalte miteinander teilen (= Definiens), mit dem Terminus Kommunikation (= Definiendum) gleichgesetzt.

Eine Frage, die sich im Zusammenhang mit Definitionen immer wieder stellt, ist die Frage nach ihrer Gültigkeit. Worin bestehen die Kriterien, nach denen diese Gültigkeit beurteilt werden kann, oder (genauer gefragt) wie kann man entscheiden, ob eine Definition zu akzeptieren oder zu verwerfen ist? Insbesondere in den Sozialwissenschaften ist mit dieser Frage ein wichtiger Aspekt wissenschaftlichen Arbeitens angesprochen, weil wir es in der Regel mit Begriffen zu tun haben, die nur über einen indirekten empirischen Bezug verfügen. Vielfach handelt es sich um theoretische Konstrukte, die nicht unmittelbar beobachtbar, sondern nur über Indikatoren empirisch erfassbar sind.19 Die Auffassungen zur Beantwortung dieser Frage sind zwei grundsätzlich divergente.

•Zunächst gibt es die Befürworter·innen der sogenannten Realdefinition. Realdefinitionen zielen darauf ab, „das ‚Wesen’ oder die ‚Natur’ von irgendwelchen Tatbeständen zu beschreiben“ (Prim/Tilmann 1997: 30) und können her wahr (wenn diese Beschreibung auf die Realität voll zutrifft) oder falsch (wenn dies nicht der Fall ist) sein.

•Im Gegensatz dazu stehen die Befürworter·innen der sogenannten Nominaldefinition. Nominaldefinitionen nehmen nicht für sich in Anspruch, das Wesen einer Sache, eines Prozesses (etc.) voll darzustellen, sondern sind bloß eine Festsetzung über die Verwendung eines sprachlichen Ausdrucks (Prim/ Tilmann ebd.: 31). Nominaldefinitionen behaupten also nichts über die Realität (Opp 2014: 121), denn sie sind nichts anderes als Konventionen, von nun an mit bestimmten Symbolen bestimmte Begriffe zu verbinden. Nominaldefinitionen können daher weder wahr noch falsch sein. Die Beurteilung ihrer Gültigkeit hängt davon ab, ob man sie als angemessen (auch: zweckmäßig) oder unangemessen (unzweckmäßig) betrachtet.

So wäre etwa die oben angeführte Definition von Medium als Trägersubstanz innerhalb chemischer Prozesse für die Kommunikationswissenschaft nicht angemessen, weil sie für ihr Untersuchungsobjekt (die zwischenmenschliche oder auch die öffentliche Kommunikation) unzweckmäßig ist, d. h. ihren Forschungsperspektiven nicht entspricht. Die chemische Definition von Medium ist deswegen aber nicht als falsch zu bezeichnen, sie entspricht vielmehr einem anderen Realitätsbereich und erscheint daher wieder für die Forschungsinteressen der Chemie zweckmäßig, weil sie ihrem Untersuchungsobjekt (den chemischen Vorgängen) gerecht wird. Hier insgesamt nach dem Wesen des Mediums zu fragen, scheint irrelevant zu sein.20

In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass sämtliche in diesem Buch präsentierten Begriffsbestimmungen als Nominaldefinitionen zu begreifen sind. Sie wollen also ausschließlich für den kommunikationswissenschaftlichen Forschungsbereich angemessen bzw. zweckmäßig sein und beanspruchen nur für diesen Gültigkeit.

1Eine systematische Auflistung nichtsprachlicher Momente von Kommunikation gibt Graumann (1972: 1219 ff.). Er zählt zum Bereich außersprachlicher Medien neben den körperbezogenen Ausdrucksmitteln auch Kommunikationsräume (wie die Landschaft, das Klima, die Stadt, das Gebäude) und Kommunikationsobjekte (etwa alltägliche Gegenstände wie einen Tisch, Blumen, ein Streichholz usw.). Alles, was uns umgibt, kann als Medium auftreten und damit Bedeutungen vermitteln. – Als ein Standardwerk zur nonverbalen Kommunikation gilt: Argyle (2013), vgl. aber auch: Röhner/Schütz (2012: 57 ff.).

2Merten (1977: 122 ff.) zeigt anhand vieler Befunde auf, dass sich die verbale Kommunikation aus der nonverbalen Kommunikation entwickelt haben muss, wobei diese durch die verbale Kommunikation allerdings „nicht abgelöst, sondern nur ergänzt worden ist“ (ebd.: 82).

3Es soll nicht übersehen werden, dass Sprache auch andere Funktionen als die des Mitteilens erfüllen kann. So lässt sich dieser dialogischen z. B. eine monologische Sprachfunktion (ebd.: 185, Pelz 2013: 29) gegenüberstellen: Gemeint ist die Leistung der Sprache als Denkhilfe oder auch als Möglichkeit, eigene Gefühle vor sich selbst manifest werden zu lassen (= emotionell-expressive Leistung). Zu denken ist z. B. an einen spontanen „Au-Schrei“ oder an einen im Affekt geäußerten Fluch. Erwähnt sei außerdem die phatische Sprachfunktion: Sie besteht im bloßen Kontakthalten oder auch im „Herstellen, Verlängern oder Unterbrechen eines sprachlichen Kontakts“ (Pelz ebd.). Sie ist z. B. als small talk auf Partys und in vielen Alltagssituationen beobachtbar, wenn „Geräusch um des Geräusches willen“ gemacht wird – in Äußerungen wie: „Schöner Tag heute“, „Na, auch mal wieder in der Stadt?“ etc. Hier geht es also weniger um mitzuteilende Inhalte, vielmehr um die Kontaktfunktion von Sprache: um das Herstellen oder Aufrechterhalten von Gemeinsamkeit oder auch um „das Vermeiden von Schweigen“ (ebd.: 30).

4Zur Semiotik vgl. u. a.: Bentele/Bystrina 1978, Eco 2002, Glück/Rödel 2016: 609 ff., Pelz 2013: 39 ff.

5Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang freilich das von Karl Bühler (1934) noch früher entwickelte „Organon-Modell“ der Sprache, das auch bereits neben der Darstellungs- bzw. Symbolfunktion eine (auf den Sender bezogene) Ausdrucks- bzw. Symptomfunktion und eine (auf den Empfänger bezogene) Appell- bzw. Signalfunktion unterscheidet (vgl. oben: Kap. 2.5).

6Die Lehre vom sprachlichen Handeln – daher oft auch: Sprechhandlungstheorie – entwickelte Austin in seinen berühmten Vorlesungen an der Harvard University im Jahre 1955, die erst nach seinem Tode veröffentlicht wurden (in deutscher Übersetzung: Austin 1972). Eine knappe Einführung in sprechakttheoretisches Denken bzw. eine Darstellung der verschiedenen Sprechhandlungstypen geben Hennig/Huth (1975: 112–129). Als wichtige Vertreter der Sprechakttheorie sind v. a. John Searle (1971), ein Schüler Austins, und Dieter Wunderlich (1976) zu nennen.

7Als „Gegenstände“ werden hier sowohl Dinge, Ereignisse, Zustände, Personen, als auch Äußerungen oder Zustände von Personen verstanden (vgl. Habermas ebd.).

8Zum Zeichenbegriff siehe Kap. 2.5.

9Zum Symbolischen Interaktionismus vgl. ausführlich weiter oben (Kap. 2.5) die Überlegungen anlässlich der Klärung des Symbolbegriffes sowie dessen breitere Darstellung als Sozialisationskonzept weiter unten (Kap. 4.2.3).

10Ein Gedanke, den übrigens auch der deutsche Philosoph Ernst Cassirer umfassend in seiner zwischen 1923 und 1929 publizierten (dreibändigen) „Philosophie der symbolischen Formen“ entwickelt hatte. „Ein Schlüssel zum Wesen des Menschen“ – so Cassirer (1996: 47) – ist „das Symbol“.

11„Sprachliche Selbstreflexivität“ ist ein drittes Postulat von Korzybski – darauf wird weiter unten (Kap. 3.3.4) näher eingegangen.

12Der belgische Maler René Magritte (1898–1967) hat mit dem perfekt gemalten Bild einer Pfeife und dem darunter geschriebenen Text („Ceci n’est pas une pipe“) dieses Postulat kunstvoll in Szene gesetzt (vgl. dazu auch Foucault 1997).

13Ethnolinguistik ist eine Richtung der Sprachwissenschaft, die Zusammenhänge zwischen Sprache und soziokulturellen Gegebenheiten untersucht.

14Die erste explizit sprachtheoretische Formulierung dieser These stammt von Wilhelm von Humboldt, eine Weiterentwicklung leistete Leo Weisgerber mit seiner Lehre von den „sprachlichen Weltbildern“; der Gedanke selbst lässt sich bis ins 15. Jh. zurückverfolgen (vgl. Roth 2004).

15An dieser Stelle scheint das Quasi-Bonmot des Sprachwissenschaftlers Leo Weisgerber erwähnenswert: „Ob in einem Land Unkraut wächst, hängt von der Sprache seiner Bewohner ab“ (zit. n. Pelz 2013: 37).

16Die Sapir-Whorf-Hypothese ist nicht unbestritten, nach Pelz (2013: 37) v. a. mit Blick auf einen sprachlichen Determinismus, dem sie in der 1970er Jahren noch zugerechnet wurde. Neuere Auffassungen reden eher von einem Wechselverhältnis zwischen Sprache und Denken (Glück/Rödel 2016: 582), diese Position wird auch hier vertreten.

17Mit der sprachlichen Selbstreflexivität ist zugleich das dritte (und letzte) semantische Grundpostulat nach Korzybski angesprochen; zu den ersten beiden Grundprinzipien vgl. weiter oben Kap. 3.3.2.

18Ähnliches gilt ja auch für das Erlernen einer Fremdsprache.

19Wörter wie Baum, Haus, Hund (u. Ä.) verweisen auf Begriffe, die sinnlich wahrnehmbar (erfahrbar) sind, also über einen direkten empirischen Bezug verfügen. Begriffe mit indirektem empirischem Bezug (wie sie z. B. in Wörtern wie Verständigung, Interaktion, Intentionalität, Gesellschaft, Integration u. Ä. zum Ausdruck kommen), verweisen dagegen auf Phänomene, deren unmittelbare sinnliche Wahrnehmbarkeit gar nicht gegeben ist. „Aber es gibt Phänomene, die anzeigen (indizieren), dass der gemeinte Vorstellungsinhalt eine reale Basis hat“ (Prim/Tilmann 1997: 35). Über derartige „Indikatoren“ kann man sie operationalisieren, d. h. messbar machen (vgl. ebd.: 45 ff.).

20Nach Opp (2014: 124 f.) sind solche Wesensbestimmungen ohnehin oft als Nominaldefinitionen zu klassifizieren (weil sie Vorschläge machen, wie ein bestimmtes Wort zu verwenden ist).

4Kommunikation und menschliche Existenz

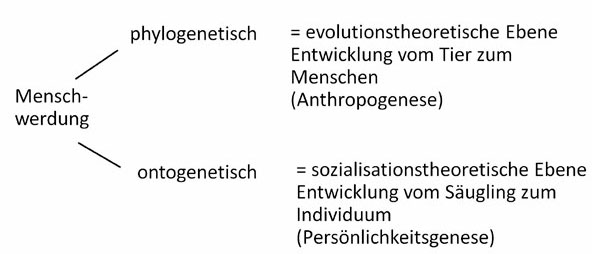

In diesem Abschnitt steht die Frage nach der Bedeutung von Kommunikation für den Menschen im Mittelpunkt. Dabei wird von der Behauptung ausgegangen, dass Kommunikation (insbes. in ihrer soeben dargestellten verbalen Variante) als eine Grundbedingung menschlichen Daseins schlechthin zu betrachten ist. „Arbeit und Sprache sind älter als Mensch und Gesellschaft“ heißt es dazu bei Habermas (1976a: 151). Es dürften sich „in den Strukturen von Arbeit und Sprache erst die Entwicklungen vollzogen haben, die zur spezifisch menschlichen Reproduktionsform des Lebens und damit zum Ausgangszustand der sozialen Evolution geführt haben“ (ebd.). Was für die (stammesgeschichtliche) Evolution gilt, scheint auch für die Sozialisation des Individuums zu gelten: „Sowohl unter phylogenetischem als auch ontogenetischem Aspekt ist die Existenz des Menschen ohne seine eben spezifisch-menschliche Kommunikationsfähigkeit nicht zu denken“ (Vogt 1979: 68).1 Um dies nachvollziehen zu können, muss man sich den Prozess der Menschwerdung also aus zweierlei Perspektiven vor Augen führen:

Abb. 13: Phylo- und ontogenetische Menschwerdung (eigene Darstellung)

Zunächst sind Hinweise auf den fundamentalen Stellenwert der Kommunikation im Verlauf der Anthropogenese zu geben. Neben dieser evolutionstheoretischen Dimension ist aber auch aus der sozialisationstheoretischen Perspektive von Kommunikation einsehbar zu machen, was Kommunikation für den Prozess der Persönlichkeitsgenese leistet.

Der Angelpunkt der Betrachtungen soll in beiden Fällen jene humanspezifische Kommunikationsfähigkeit sein, die v. a. auf der Möglichkeit zur Bildung und Verwendung von Symbolen beruht: Die Tatsache, dass der Mensch Zeichen (als Vermittler von Bedeutung) nicht nur bewusst und zielgerichtet generieren, sondern auch in ihrer Repräsentationsfunktion verwenden kann, ist ja weiter oben bereits als Voraussetzung für die spezifisch menschliche Qualität von Kommunikation erkannt worden, die als symbolisch vermittelte Interaktion definiert und diskutiert wurde.

Ihre besondere Ausprägung findet diese symbolisch vermittelte Interaktion schließlich in ihrer (im Kap. 3 ausführlich diskutierten) Sprachlichkeit: Hier ist es nicht nur die (mit der Repräsentationsfunktion eng zusammenhängende) Bezeichnungsleistung der menschlichen Sprache, sondern auch die (im Kontext sprachlicher Selbstreflexivität gegebene) Möglichkeit zur Metasprache und Metakommunikation, welche menschliche Kommunikationsprozesse von animalischen Kommunikationsereignissen grundsätzlich unterscheidbar machen.

4.1 Kommunikation – eine anthropologische Grundkonstante

Evolution gilt ganz allgemein als der Prozess „allmählich fortschreitende(r) Veränderungen in Struktur und Verhalten der Lebewesen, so dass die Nachfahren andersartig als die Vorfahren werden“ (Rammstedt 1973: 187). Seit im 19. Jhdt. der Engländer Charles Darwin den Gedanken formulierte, dass der Mensch wie alle anderen Lebewesen auch das Produkt eines evolutionären Entwicklungsprozesses ist, war die (Wechsel-)Beziehung zwischen Artentstehung (bzw. Entstehung artspezifischer Fähigkeiten) und Umweltdruck in den Vordergrund getreten:2 Als Grundlage zumindest der biologischen (Weiter-)Entwicklung der Lebewesen waren nunmehr Veränderungen durch Umweltbedingungen erkannt worden (Schraml 1972: 88). Nur diejenigen Lebewesen, die sich an die jeweils vorhandenen Umweltbedingungen am besten anpassen konnten, überlebten und pflanzten sich schließlich auch fort. Die natürliche Selektion stellte sich damit als ein auf Anpassung (des jeweiligen Organismus an seine Umwelt) hin gerichteter Prozess (Wezler 1972: 304) heraus, der zur Bildung neuer Fähigkeiten oder Fertigkeiten der jeweiligen Spezies führte, um deren Überleben zu gewährleisten.