- -

- 100%

- +

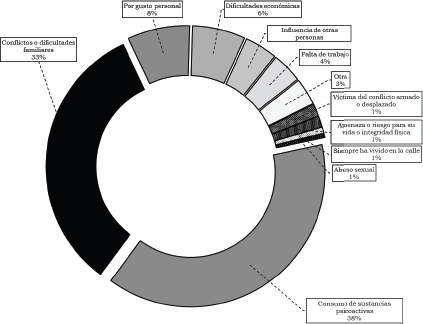

1.4 DIALÉCTICA DE LAS CAUSAS DECLARADAS DE LA HABITABILIDAD EN LA CALLE

Si el encuentro con la calle es cruel para cualquier persona, el que lo depara con la droga no es ni mucho menos envidiable. Los estudios clínicos de Jacques (1999, citado por Rivera, 2007, p. 128) lo llevaron a concluir que a la toxicomanía la precede un “sufrimiento insoportable”, generalmente asociado a algún trauma de tipo sexual, de manera que la persona resuelve la disyuntiva de la amenaza incestuosa o el pecado venial del consumo obsesivo de droga en favor de esta última. La cuestión sexual y el psicoanálisis son inseparables. La imagen paterna o materna es la que generalmente se trastoca para producir ese sufrimiento. Es por ello que no es pertinente disociar las dos primeras razones en importancia de la figura 1 pues, tanto en el plano real como en el simbólico, el conflicto familiar está en la base de la decisión de habitar en la calle.

Que exista un grupo de habitantes de la calle que manifiesta estar en tal condición “por gusto personal” no es extraño pues, de hecho, son esas personas cuya dignidad ha sido mancillada de manera cruel y reiterada por cuanto ámbito familiar, institucional o solidario han transitado, de manera que la calle es lo único que queda a su alcance. Siguiendo a Lacan, es incoherente afirmar que, del pernoctar a la intemperie, afrontando el hambre y el frío y, además, enfrentando sistemáticamente el miedo, se pueda derivar pulsión alguna de goce.

Por ello, aquellos humoristas y actores de televisión que se prestan para transfigurarse momentáneamente en habitantes de la calle a fin de ofrecer un puesto de trabajo, inexistente por lo demás, a los habitantes de la calle, se prestan a la difusión de la ignorancia selectiva (cfr. Proctor, 2020) cuando ensalzan la respuesta negativa a tal ofrecimiento y, con ello, terminan victimizándolos pues, “como se podrá observar, están en la calle por gusto, no les atrae el trabajo y en cambio viven drogados”. Respuesta bien diferente es la que podrían esperar de los habitantes de la calle que preguntados primero por la razón que los llevó a esa condición, responden que lo están por “dificultades económicas” y “por falta de trabajo”.

No hay nada placentero en habitar en la calle; por el contrario, es la desesperanza la que gobierna la condición presente y la visión de futuro de los habitantes de la calle, condición de miles de personas que desacreditan al Estado social de derecho que pregona el Artículo 1º de la Constitución Política de Colombia pues, reconocidas sus causas, es un fenómeno evitable y desde ningún punto de vista insuperable. Los siguientes capítulos se ocupan del análisis de las expresiones más conmovedoras del fenómeno, aquellas que a manera de una “muerte en vida” padecen los habitantes de la calle, y en cuyo método se ha procurado poner en relieve la alteridad como estrategia que permite una comprensión más perspicaz de la estadística.

FIGURA 1.

CAUSAS DECLARADAS DE LA HABITANZA DE LA CALLE, BOGOTÁ 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del VII Censo de Habitantes de la Calle, DANE – Secretaría Distrital de Integración Social.

REFLEXIONES FINALES

Entre los habitantes de la calle se encuentran personas talentosas, hijos de familias disfuncionales, víctimas de modelos educativos represivos y desplazados por los violentos, y no meramente adictos a los alucinógenos entrados en desgracia. Para los primeros, la calle produce la sensación de emancipación de una escuela que transmite la ignorancia de los profesores a los alumnos, de una familia que los juzga a diario como una carga y de grupos estatales y paraestatales que no los toleran; y para los segundos, el encuentro con otros adictos, pero también con los miembros de los circuitos ilegales del tráfico de alucinógenos. La rudeza de la convivencia a la intemperie termina confinando a unos y a otros a tales circuitos.

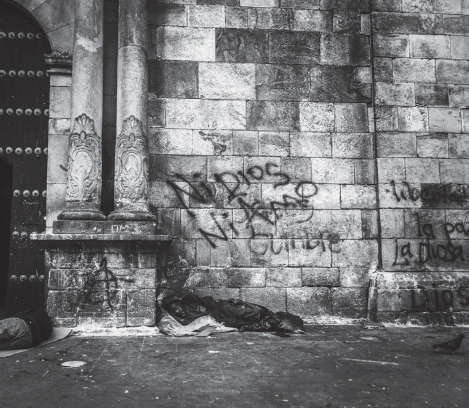

El deterioro urbanístico de ciertas zonas centrales de la ciudad ha propiciado la aglomeración de quienes mejor expresan el deterioro social, los habitantes de la calle. Cinco Huecos, El Cartucho y El Bronx son algunos de los más emblemáticos, erigidos en proximidad a las sedes de los gobiernos nacionales y distritales, y objeto de programas de renovación urbana que, con apreciable discontinuidad temporal, erradican a sus residentes agravando el fenómeno por la dispersión a la que son sometidos. “Conocí la desesperanza consumiendo en El Cartucho y después en El Bronx, allí la felicidad está negada” respondió “El Cantante” quien a sus 58 años ha descubierto que padece de epilepsia y que necesita de su medicación a diario. “Nada que ver con lo ajeno” es la manera como uno de sus paisanos de 28 años y cuatro habitando en la calle intenta ganar la confianza de los transeúntes del centro tradicional de Bogotá, a quienes aborda en busca de la limosna con la que pueda reunir los cien mil pesos diarios que dedica al consumo de 15 o más papeletas de “basuco” y a pagar los cinco mil pesos del rincón que ocupa en algún inquilinato. El ciclo mortal de los habitantes de la calle se hace presente a cualquier edad.

Estos testimonios coadyuvan los argumentos presentados a lo largo del capítulo, con los que se pretende propiciar un análisis con potencial para contribuir a modificar las ineficaces políticas y los fracturados modelos de atención estatales dirigidos a los habitantes de la calle, pero también a cuestionar los sentidos comunes errados que proliferan sobre los determinantes de la habitabilidad en la calle, su cotidianidad y sus desenlaces fatales, propósito utópico debido a que, como plantea Raigosa (Semana, 2017), “la gente cree lo que quiere creer, lo que reafirme sus creencias y lo haga sentir más cómodo con su realidad”.

REFERENCIAS

Alfonso R., Ó.; R. Barrera; P. I. Bernal; D. C. Camargo y L. Garzón (2019). “El ciclo mortal de los habitantes de la calle: teorías, olvidos, políticas y desenlaces fatales”. En Revista de Economía Institucional, Vol. 21, n.o 41, pp. 99-131. Bogotá: Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia.

Alfonso R., Ó. (2015). “Persistencia del sesgo por el statuo quo en la intervención de la Corte Constitucional sobre los derechos fundamentales de la población desplazada, Colombia 2004-2014”. En Cardinalis, Publicación del Departamento de Geografía, año 3, n.o 5. Córdoba – Argentina: Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades.

Alfonso R., Ó. (2014). “La geografía del desplazamiento forzado reciente en Colombia y la estigmatización de la condición de desplazado en la metrópoli nacional”. En Los desequilibrios territoriales en Colombia: estudios sobre el sistema de ciudades y el polimetropolitanismo. Colección Economía Institucional Urbana, n.° 9. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Álvarez, S., & Sandoval, M. (2013). Trabajo sexual en el Centro Histórico. Quito: Distrito Metropolitano de Quito.

Báez, J., A. M. González y C. Fernández (2013). “Una propuesta para la concepción y abordaje del habitante de la calle desde una perspectiva psicioanalítica”. En Revista CES Psicología, Vol. 6, n.o 2, pp. 1-14.

Berroeta, H. y M. I. Muñoz (2013). “Usos y significados del espacio público en personas en situación de calle. Un estudio en Valparaíso y Viña del Mar”. En Revista de Psicología, vol. 22, n.o 2, pp. 3-17. Santiago de Chile: Universidad de Chile.

Carretero Rangel, R. y León Vega, E. (2009). Indigencia trashumante. Despojo y búsqueda de sentido en un mundo sin lugar. Cuernavaca, Morelos, México: Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Elster, J. (2001). Sobre las pasiones: emoción, adicción y conducta humana. Barcelona – Buenos Aires – México: Paidós.

Fuentes-Reyes, G. y F. D. Flores-Castillo (2016). “La indigencia de adultos mayores como consecuencia del abandono en el Estado de México”. En Papeles de Población, vol. 22, núm. 87, enero-marzo, pp. 161-181.

Gómez U., C. (2015). “El habitante de la calle en Colombia: presentación desde una perspectiva social-preventiva”. En En Actualidad Jurídica, n.o 8. Barranquilla: Universidad del Norte. Disponible en: https://www.uninorte.edu.co/documents/4368250/13012565/Octava+Edicion.pdf/aea8200d-213e-44a2-95b8-c56c2ef0ee48 (18/5/2018).

Jiménez Castillo, M.A. (2016). “Amartya Sen frente al espejo social de la libertad. Límites al enfoque de las capacidades individuales”. En Revista Internacional de Sociología 74 (3). Recuperado el 10/4/2020. Disponible en: http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/652/761.

Kahneman, D. & A. Tversky. (1973). “On the psychology of prediction”. In Psychological Review, Vol. 80, n.o 4, pp. 237-251.

Mendivelso M., D. (2017). Incidencia de la Jurisprudencia Constitucional sobre las Políticas Públicas para los Habitantes de Calle, bajo el Principio de Igualdad y no Discriminación. Trabajo de grado, Maestría en Derecho Público. Bogotá, Universidad Konstanz – Universidad Santo Tomás. Recuperado el 24/6/2018. Disponible en: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/4005/MendivelsoDeisy2017.pdf?sequence=1.

Navarro C., O. y M. Gaviria L. (2010). “Representaciones sociales del habitante de calle”. En Universitas Psychologica, Vol. 9, n.o 2, 345-355. Medellín: Universidad de Antioquia.

Nieto, C. J. (2011). Consumo de drogas en tres etapas de la vida de habitantes de calle en Bogotá: predictores de consumo y comparación con una muestra de población infantil y adolescente de Brasil . Tesis de Maestría en Psicología. Rio Grande do Sul, Brasil, Universidad Federal de Rio Grande do Sul.

Nieto, C. J., y Koller, S. H. (2015). “Definiciones de habitante de calle y de niño, niña y adolescente en situación de calle: Diferencias y yuxtaposiciones”. En Acta de Investigación Psicológica, vol. 5, n.o 3, 2162 – 2181. México, UNAM – Facultad de Psicología. Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-acta-investigacion-psicologica-psychological-111-articulo-definicioneshabitante-calle-nino-nina-S2007471916300072 (18/5/2018).

Núñez García, S. (2001). “Estados Unidos: Pobreza urbana y organizaciones comunitarias”. En Problemas del desarrollo. Vol. 3, Núm. 124, pp. 149-170.

Palma, R. (2007). La indigencia en la ciudad de Caracas, un enfoque periodístico. Trabajo de grado. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.

Pérez S., B. y C. Velásquez M. (2013). “Procesos de renovación urbana, brecha de rentas del suelo y prácticas predatorias: el caso del polígono de intervención del Plan Centro de Bogotá”. En Colombia, centralidades históricas en trasformación. Colección Centralidades, Vol. 8. Quito, OLACCHI.

Restrepo A., A. (2016). “El ser humano al límite: una mirada reflexiva al habitante de calle”. En Drugs and Addictive Behavior, Vol. 1, n.o 1, 89-100.

Rivera L., S. (2007). “La paradoja del recurso al pharmakon en su forma contemporánea”. En Revista de Psicoanálisis Desde el Jardín de Freud, n.o 7. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Rojas, K.; J. F. Gómez y V. M. Pazos (2014). El ciclo vital individual. Sociedad Colombiana de Pediatría – Programa de Educación Continua en Pediatría. Disponible en: https://scp.com.co/precop-old/pdf/4_1.pdf (11/7/2018).

Sáenz A., H. (2015). A reciprocidade como marco institucional dos contratos de locação residencial: O casso de Patio Bonito I, um bairro popular de Bogotá, na Colombia. Tese de Doutorado em Planejamento Urbano e Regional. Rio de Janeiro, IPPUR – Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Buenos Aires: Editorial Planeta.

Sen, A. (2011). Nuevo examen de la desigualdad. Madrid: Alianza Editorial.

Vaca Granja, R. M. (2014). Estrategias de subsistencia del adulto mayor habitante de calle en el centro de Quito. Sede Ecuador: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Wilkinson, R. & K. Pickett (2009). The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always do better. New York: Bloomsbury Press.

ARTÍCULOS DE PRENSA

Barroso, F. J. (2018). “El ayuntamiento de Madrid supo cómo murió Mbaye tres horas antes de los incidentes de Lavapiés”. En Periódico El País, edición del 19 de marzo. Recuperado el 23/3/2018. Disponible en: https://elpais.com/ccaa/2018/03/19/madrid/1521486533_369231.html (23/3/2018).

Chicagotribune.com (2016). http://www.chicagotribune.com. La orden de NY de refugiar a los sin techo afronta desafíos (4 de enero de 2016) Recuperado el 24/6/2018. Disponible en: http://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8530667-laorden-de-ny-de-refugiar-a-los-sin-techo-afronta-desafios-story.html

Elcomercio.com.ec (2017). www.elcomercio.com. Disponible en: http://www.elcomercio.com: http://www.elcomercio.com/actualidad/puentes-albergue-habitantes-calle-quito.html

Eltelegrafo.com.ec (01 de abril de 2017). www.eltelegrafo.com.ec. Recuperado el 24/6/2018. Disponible en: www.eltelegrafo.com.ec: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/179/11/la-calle-es-el-eterno-hogar-de-casi-3-mil-personas

Galindo, C. (2018). “El asesinato como práctica común de la policía: de la muerte necesaria a manzanas podridas”. En periódico electrónico Palabras al Margen, edición n.o 132. Recuperado el 30/6/2018. Disponible en: http://palabrasalmargen.com/uncategorized/el-asesinato-como-practica-comun-en-la-policia-de-la-muerte-necesaria-a-manzanas-podridas/.

Jácome, E. (2017). “Nueve puentes son albergue de habitantes de la calle en Quito”. En El Comercio, edición del 29 de octubre. Recuperado el 26 de junio de 2018. Disponible en: http://www.elcomercio.com/actualidad/puentes-albergue-habitantes-calle-quito.html

Maier, C. (2017). “Una escritora antisistema”. Entrevista para el diario El Espectador (27/6/2017). Recuperado el 19/6/2018. Disponible en: https://www.elespectador.com/entretenimiento/un-chat-con/una-escritora-antisistema-articulo-700143.

Mosquera, Sh. (2012). “Abandonar a papá…¡no!”. En El Universo, Sección La Revista (17/6/2012). Guayaquil, Ecuador. Recuperado el 19/6/2018. Disponible en: http://www.larevista.ec/orientacion/psicologia/abandonar-a-papa-no..

Oller, C. (2017). “Lampedusa, una prisión de roca para los refugiados del Mediterráneo”. En Noticias, edición del 2 de junio del 2017. Disponible en: http://noticias.perfil.com/2017/06/02/lampedusa-una-prision-de-roca-para-los-refugiados-delmediterraneo/ (4/7/2018).

Publimetro.com.mx. (Miércoles 19 de julio de 2017). Disponible en: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/07/19/sube-25-poblacion-callejera-la-ciudadmexico.html

Raigosa, A. (2017). Entrevista a la revista Semana. Recuperado el 19/6/2018. Disponible en: http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/noticias-falsas-ciencia-de-comercuento/518343.

Zamarrón, I. (2017). “Sube 25% población callejera en la Ciudad de México”. En Publimetro, México, edición del 19 de julio. Recuperado el 27 de junio de 2018. Disponible en: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/07/19/sube-25-poblacion-callejera-la-ciudad-mexico.html

NORMAS Y SENTENCIAS

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-034/05. Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “legal” contenida en el artículo 127 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”.

Naciones Unidas. 2015 (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf (18/5/2018).

República de Colombia. Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”.

República de México. Senado, d. l. (28 de Octubre de 2016). http://www.senado.gob.mx. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67148.

BLOGS

Coalition for the Homeless. (s.f). Basic Facts About Homelessness: New York City. Recuperado el 25 de junio de 2018. Disponible en: http://www.coalitionforthehomeless.org/our-programs/#Food.

Instituto de Asistencia e Integración Social, [IASIS]. 2017. Resultados preliminares Censo de poblaciones callejeras 2017. Recuperado el 27 de junio de 2018. Disponible en: http://189.240.34.179/Transparencia_sedeso/wp-content/uploads/2017/Preeliminares.pdf

The Bowery Mission. (s.f.) https://www.bowery.org/homelessness/ Recuperado el 22 de junio de 2018.

Proyecto 7 (julio de 2017). A mí no me contaron: visualizar para humanizar. Recuperado el 22 de junio de 2018. Disponible en: http://proyecto7.org/wp-content/uploads/2017/07/Informe-preliminar-1%C2%BA-CPPSC.pdf

SEGUNDA PARTE

LOS HABITANTES DE LA CALLE DE BOGOTÁ Y LAS PARTICULARIDADES DE SU HABITANZA EN EL CENTRO TRADICIONAL

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.