- -

- 100%

- +

Además, más allá de la política pura, los más ricos contribuyen al financiamiento de los bienes públicos de manera más que proporcional a sus ingresos, por medio de sus donaciones a las asociaciones y las obras que consideran prioritarias. Para eludir los límites del financiamiento privado directo de la vida política, utilizan sus recursos para influir en el proceso electoral, legislativo y de regulación por medio de, por una parte, el financiamiento de think tanks y otros grupos de reflexión y, por otra parte, el financiamiento de los medios de comunicación. Así, en la mayoría de las democracias se observa una creciente concentración de los medios informativos en manos de un puñado de multimillonarios.

La cuestión fundamental es, sin duda, la confusión entre el interés general y el interés particular. Así, esta obra, que se basa sobre todo en un trabajo de investigación histórica, legislativa y estadística, demuestra el creciente papel del dinero en nuestras democracias y estudia la manera en que el dinero influye en las decisiones políticas. Cuando los impuestos dan lugar a las fundaciones, crece el riesgo de que la democracia se convierta en una simple fachada. ¿De verdad estamos condenados a eso? No lo creo y por eso este libro tiene por objetivo proponer cierto número de reformas de amplio alcance. Detalla las condiciones reales para la instauración de una democracia —política y social— “continua” en Francia y en el mundo.

UN FINANCIAMIENTO IGUALITARIO

DINÁMICO Y UNA ASAMBLEA MIXTA:

LA DOBLE REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Las propuestas que hago en la primera parte de este libro son tres. Tres propuestas para que, el día de mañana, podamos volver a definir la democracia como “una persona, un voto”.

Uno: la revisión completa del financiamiento de los partidos y los movimientos políticos y de las campañas electorales. Esta revisión pasará, particularmente, por un nuevo modelo de financiamiento público basado en la representación igualitaria de las preferencias privadas: los Bonos para la Equidad Democrática (BED). Más concretamente, cada año, al hacer su declaración fiscal, cada ciudadano elegirá el partido o movimiento político al cual desea que se asignen “sus” siete euros de dinero público. Siete euros, pues esto se hará sin gasto adicional alguno, pero reemplazará al inestable y retrógrado sistema de financiamiento público que funciona hoy en día (financiamiento de los partidos en función de sus victorias electorales pasadas, gastos fiscales asociados a las donaciones individuales de los más ricos al partido de su elección, etcétera).

En comparación con el sistema actual, los BED ofrecen numerosas ventajas. Por una parte, permiten reducir el tiempo de financiamiento de los órganos de la democracia. En la actualidad, el sistema de financiamiento público directo de los partidos se congela por intervalos de cuatro o cinco años, según el país, pues se distribuye en proporción del número de votos obtenidos en las últimas elecciones. Ahora bien, la democracia no se congela. Todos los días surgen iniciativas de la sociedad civil. Los partidos no deben ser sólo máquinas electorales: deben concebirse como plataformas de reflexión que permitan el progreso del debate público, incluso entre elecciones. ¿Por qué, entonces, esperar cinco años para otorgarles el financiamiento necesario para su sobrevivencia? Los BED permitirían redistribuir las cartas cada año (sólo en parte, pues los siete euros de quienes decidan no elegir un partido se repartirían en función de las últimas elecciones). Por otra parte, con los BED, una persona es igual a un financiamiento público idéntico por cada ciudadano, lo cual es igual a un voto. Así se pondría fin al sistema aberrante que, hoy en día, permite que los más pobres paguen por satisfacer las preferencias políticas de los más ricos.

Para que los BED sean verdaderamente eficaces —y para que los efectos positivos de este sistema de financiamiento público modernizado no se vean obstaculizados por un alud de dinero privado—, mi segunda propuesta es limitar las contribuciones a partidos y campañas, así como los gastos electorales, mucho más de lo que se limitan en la actualidad. En los países donde aún están autorizadas las donaciones de empresas a partidos y campañas (Alemania, el Reino Unido, Italia…), propongo prohibirlas. En lo concerniente a las donaciones privadas de individuos, propongo limitarlas a 200 euros anuales por ciudadano, a fin de igualar el peso político de todos. Si no limitamos el peso del dinero privado en el juego político, entonces los políticos seguirán corriendo tras las chequeras y las preferencias de los más ricos serán mañana, como lo son hoy, las más representadas. Quiero insistir en este punto: sí, el sistema democrático actual está, en parte, corrompido; sin embargo, la mejor respuesta no es decir: “Están todos podridos, así que ya no vamos a gastar dinero de nuestros impuestos para mantener a estos políticos; mejor financiemos hospitales y escuelas.” La mejor respuesta es: el dinero privado pudre la política, así que prohibamos su intervención. Y, como la política es cara, financiemos la democracia, en un nivel apropiado, con dinero público. Sólo con un sistema importante, igualitario y transparente de financiamiento público de la democracia política, podremos financiar mañana los hospitales y las escuelas que necesita la mayoría. Quienes inundan de dinero privado el juego electoral rara vez exigen a nuestros gobiernos que aumenten sus impuestos para financiar los bienes públicos fundamentales.

Con estas dos reformas —la creación de Bonos para la Equidad Democrática y la limitación drástica, casi prohibición, del financiamiento privado—, los políticos que hoy sólo responden a las preferencias y las prioridades de los más adinerados, es decir de quienes los financian, responderán mañana a las preferencias de la mayoría, es decir, de quienes los eligen. Sin embargo, esto no será suficiente: la cuestión del financiamiento es importante, pero no puede ser la única respuesta a la crisis de la democracia. El déficit de representación que sufre hoy en día la mayoría de los ciudadanos es más grave y más profundo. Hace falta ir más lejos, y de ahí la tercera propuesta que planteo en este libro: la Asamblea Mixta. En otras palabras, garantizar una mejor representatividad social de los diputados de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque, como veremos, las clases populares, hoy por hoy, no están representadas.

En los hechos, esta medida tomará la siguiente forma: hoy en día, los parlamentos que existen en numerosos países pretenden representar a los ciudadanos independientemente de su origen social, pero, en la práctica, casi excluyen de la representación nacional a las categorías populares. Transformar las reglas del financiamiento de la democracia no será suficiente para revertir una tendencia tan profunda y resolver una crisis tan fuerte, aunque, sin duda, puede ayudar. Hace falta, además, replantear las reglas mismas de la representación. Con la reforma que propongo, en el futuro, una tercera parte de los escaños de la Asamblea Nacional estará reservada a “representantes sociales”, elegidos de manera proporcional con listas representativas de la realidad socioprofesional de la población. Por ejemplo, en el caso de la Francia actual, estas listas deberán contener, al menos, 50% de empleados y obreros. Más concretamente, se celebrarán de manera simultánea dos elecciones para escoger a los representantes de la Asamblea Nacional. Por una parte, para dos terceras partes de los escaños —los correspondientes a los diputados electos con base en las circunscripciones legislativas—, las reglas electorales permanecerán sin cambios. Por otra parte, para el tercio restante, la votación será una representación proporcional a la de la lista nacional, con listas equitativas —esto es clave— desde un punto de vista socioprofesional. Así, cada lista deberá contener, como mínimo, 50% de candidatos que, al momento de los comicios, ejerzan la profesión de empleado o de obrero, entendida en sentido amplio e incluyendo, por supuesto, a todos los nuevos trabajadores precarios, víctimas de los reveses sufridos por las microempresas. Como resultado inmediato, las clases populares estarán más presentes en la Asamblea de lo que lo están hoy. Esto tendrá consecuencias muy concretas para las políticas que se aprobarán, pues, como veremos, el origen socioprofesional de los miembros parlamentarios influye de manera directa en su manera de votar.

La Asamblea Mixta es, ciertamente, una reforma radical, pero está pensada a la medida de la exclusión radical de la que hoy son víctimas las categorías populares en el juego parlamentario. No podemos conformarnos con el funcionamiento actual de nuestras democracias, que sólo representan intereses monetarios, están profundamente socavadas y fomentan votos mortíferos y comportamientos nihilistas. Al igual que con la equidad entre hombres y mujeres, es necesario tratar el problema de la paridad social desde la raíz, utilizando los medios del Estado de derecho.

***

Tal es el camino que sigo en este libro. ¡Gracias, lector, por seguirme! Para empezar, hagamos un recorrido por el mundo del financiamiento de la democracia electoral: primero, los entresijos del financiamiento privado; luego, los intentos, a menudo improvisados e incompletos, de introducir financiamiento público, y, finalmente, las propuestas razonadas que permitirían salir de estas contradicciones. Algunos de los resultados que voy a presentar te resultarán impactantes: yo misma, como ciudadana, me he escandalizado muchas veces al descubrir, por ejemplo, el nivel de desigualdad que rige hoy en día en el financiamiento de nuestra democracia política. Pero no perdamos toda esperanza en la democracia electoral: hace falta reconstruirla, no abandonarla. La historia está llena de giros e innovaciones democráticas. No insistamos sólo en lo negativo; ¡también veamos las lecciones de todas nuestras experiencias positivas! Este libro te reserva algunas sorpresas. Si bien es largo el camino hacia la doble revolución democrática que propongo, vale la pena seguirlo.

1. El costo de la democracia

Primeros puntos de referencia

La democracia se basa en una promesa de equidad que, con mucha frecuencia, se topa con el muro del dinero. Y es que, cosa que solemos olvidar, vivir la democracia tiene un costo. Este costo no es forzosamente muy alto, lo cual, por cierto, demuestra que una solución colectiva racional está a nuestro alcance. No obstante, si ese costo se distribuye de manera desigual y si no se limita drásticamente el peso del dinero privado en el financiamiento total, entonces todo el sistema se ve amenazado.

En este primer capítulo, pasaremos revista a la evolución de los gastos electorales a lo largo de las últimas décadas en algunos países, comenzando por Francia, el Reino Unido, Alemania e incluso Estados Unidos. A veces, estos gastos electorales han corrido principalmente por cuenta de los candidatos, a quienes el Estado les reembolsa todo o parte, sobre todo en los países que utilizan escrutinio uninominal (un diputado por circunscripción). Por el contrario, en los países donde las elecciones se celebran por escrutinio proporcional, son los partidos los encargados de los gastos esenciales de campaña y hacen de intermediarios entre el financiamiento público y los candidatos. Financiamiento de campañas y financiamiento de partidos: las dos caras de la moneda de la democracia, una moneda indecisa que a menudo, como en un cuento de Perrault, se multiplica.

En los próximos capítulos veremos que lo que en verdad resulta importante es quién produce esta moneda. Financiamiento público o donaciones privadas: un mismo nivel de gastos de campaña puede reflejar realidades democráticas perfectamente opuestas. En política, el estiércol de asno, cuando está hecho de oro, raras veces es mudo y la piel de las donaciones privadas puede resultar una prenda pesada.

EL PRECIO DE LAS ELECCIONES

La democracia depende, en primer lugar, de las elecciones. ¿Qué gesto hay más simple y más “gratuito” que el de meter una boleta en una urna? Dirigirse a la casilla electoral —en Francia, un domingo, en familia—aparenta ser un acto que no está contaminado por la lógica de mercado. Las casillas electorales son las escuelas de la república. Los funcionarios son simples ciudadanos, como tú y yo, que han decidido donar un poco de su tiempo a la democracia. Sólo hay una condición: ser elector de esa circunscripción electoral. No hay nada que ganar, excepto la satisfacción de haber participado en una gran celebración democrática, finalizada colectivamente antes de las 8 pm o al terminar de contabilizar las urnas, a menudo muy vacías. ¡Qué lejano se ve el tiempo en que, para ser elector, se necesitaba tener propiedades!

¿Cuál es, entonces, el costo de las elecciones? En 2016, un candidato victorioso al Senado estadounidense gastaba, en promedio, más de diez millones de dólares.1 En Francia, el gasto promedio de un candidato en las elecciones legislativas es mucho menor: en 2012 ascendía a poco más de 18 mil euros,2 aunque la cifra llegaba a los 41 mil para los afortunados ganadores. En el Reino Unido —donde, al igual que en Francia, los gastos electorales de los candidatos tienen un límite marcado por la ley—, durante las elecciones legislativas de 2015 los candidatos gastaron, en promedio, alrededor de 4 mil euros y 10 mil para los candidatos victoriosos.

Tal es el verdadero costo de las elecciones: los gastos efectuados por candidatos, partidos y grupos de interés durante las campañas.3 El dinero que cada quien pone sobre la mesa para convencer a los electores, por medio de métodos complejos y diversos (reuniones públicas, folletos, campañas de puerta en puerta, operaciones de comunicación, y, cada vez con mayor frecuencia, compra directa de espacios y visibilidad complementaria en medios de comunicación y en redes sociales). Ahora bien, en las últimas décadas, estos gastos no han dejado de aumentar en muchas democracias; la excepción son las que los han regulado.

Así pues, las diferencias entre el nivel de gastos electorales en Estados Unidos y el del Reino Unido o Francia no son, evidentemente, diferencias culturales. No está de un lado el austero Reino Unido, supervisando la impresión de sus folletos y preocupándose por sus reportes financieros, a imagen y semejanza de las múltiples facetas de la mesura que encontramos en el Volpone de Ben Jonson, y del otro lado el Gran Gatsby, dispuesto a gastar sin reservas para convencer a sus conciudadanos estadounidenses con la suntuosidad de sus campañas. Estas diferencias no reflejan, ni mucho menos, un mayor gusto por las justas electorales allende el Atlántico. Si el dinero gastado demostrara el interés de la población por las elecciones, entonces los gastos electorales más elevados irían de la mano con una participación más importante. Ahora bien, entre los países occidentales, Estados Unidos es el que se caracteriza por la participación más débil. Las diferencias en cuanto al costo de las campañas no son diferencias culturales, sino consecuencias directas de las leyes electorales que tienen efectos duraderos, y a menudo ignorados, en la estructuración del juego democrático.

UNA DEMOCRACIA MUY CARA

¿Cuánto está dispuesto a poner sobre la mesa un candidato, en promedio, para tener una oportunidad de ganar? Responder esta pregunta supone, de entrada, enfrentar otra: ¿cuánto está autorizado a poner sobre la mesa el candidato? Este monto no sólo cambia de un país a otro, sino que además ha variado mucho a lo largo del tiempo.

¿Terminó la fiesta?

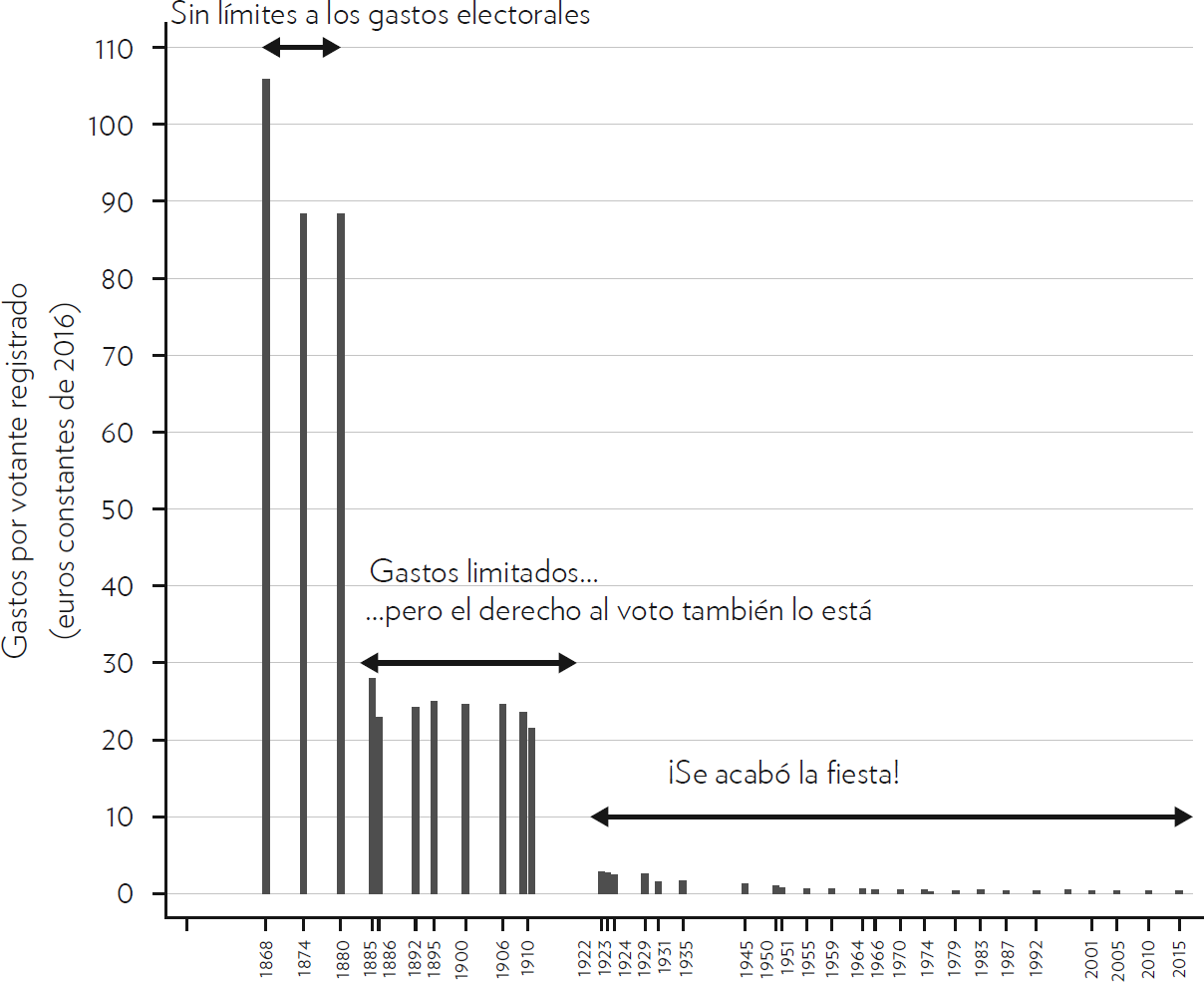

Un primer hecho (que parece evidente): en ausencia de límites, los candidatos suelen no limitarse. Para comprender esto, es útil dar un breve paseo por el siglo XIX. Históricamente, en el Reino Unido —uno de los primeros países en limitar los gastos electorales, con la Corrupt Illegal Practices (Prevention) Act [Ley de Prevención de Prácticas Corruptas e Ilegales] de 1883—,4 los gastos totales de los candidatos en elecciones legislativas (en euros actuales, es decir, tomando en cuenta la inflación) solían sobrepasar los 200 millones de euros: 191 millones en 1868, 184 en 1874 y 228 en 1880. Es decir, más de diez veces más que las sumas que se gastan en la actualidad y eso a pesar de que el número de electores por “convencer” era menor (y el ingreso real nacional por adulto era casi cinco veces menor). Antes de que la regulación de 1883 los limitara, los gastos electorales podían rebasar los ¡100 euros por elector! En comparación, hoy en día, la suma total gastada por cada elector registrado en las elecciones legislativas británicas varía de 0.40 a 0.50 euros por elección (figura 2).5

Este desmoronamiento del gasto electoral resulta aún más claro si lo expresamos como proporción del ingreso nacional por adulto: en 1868, cada candidato gastaba, en promedio, poco más de 185 mil euros, ¡es decir 30 veces el ingreso nacional por adulto! Esto implicaba además que, más allá de las restricciones en cuanto al electorado, sólo los ciudadanos más ricos podían aspirar a postularse para diputados. Hoy, por el contrario, los gastos electorales de un candidato en elecciones legislativas, en promedio, representan apenas 10% del ingreso medio nacional.6 En otras palabras, trasladados al ingreso nacional por adulto, los gastos promedio de los candidatos se han dividido entre 262 en los últimos 50 años. Es una reducción radical que debemos explicar.

LECTURA | Si sumamos los gastos electorales de todos los candidatos a las elecciones legislativas en el Reino Unido y dividimos ese monto total por el número de votantes registrados en las listas electorales, obtenemos que en 1868 se gastaron 105 euros (en euros constantes de 2016) por elector. En las elecciones legislativas de 1911 se gastaron 21.50 euros por elector y 0.35 euros en las de 2015.

FIGURA 2. Total de los gastos de los candidatos por votante registrado en el Reino Unido, elecciones legislativas, 1868-2015.

¿Será que los candidatos son hoy, a su manera, más “honestos” y han decidido convencer con sus ideas y no con propaganda electoral? ¿O es que esta reducción está ligada a las nuevas tecnologías de campaña, particularmente las redes sociales, que resultan menos costosas? Y, por cierto, ¿en qué podían utilizarse decenas de miles de euros por candidato en el siglo XIX, una época en que la radio y la televisión no existían, y en la que difícilmente podemos imaginar que los candidatos recurrieran a compañías asesoras en comunicación? No faltan ejemplos jugosos en los libros de historia, donde aprendemos, por ejemplo, que uno de los gastos importantes de los candidatos era el transporte de sus electores —incluso, durante mucho tiempo, el reembolso de los gastos de transporte de los electores—. En otras palabras, un pago directo de los candidatos a su electorado, ¡pero no creas que ahí podía haber alguna forma de corrupción!7 El transporte de los electores comprendía no sólo sus boletos de tren en primera clase —muchas veces más baratos que el alquiler de carruajes—, sino también sus noches de hotel y el reembolso de sus jornadas laborales perdidas por desplazarse a las urnas. Es interesante sumergirse en los debates parlamentarios de la época y ver cómo los diputados afirmaban que, si no se hacían tales gastos, los ciudadanos simplemente no acudirían a votar.

En realidad, si los candidatos británicos en elecciones legislativas gastan poco en la actualidad, es porque no están autorizados a gastar más. La ley —y esto es bueno— ha limitado sus excesos. Si hoy pudieran inundar los medios y las redes sociales —así como hace 150 años podían asegurar la benevolencia de electores bien instalados en sus cómodos asientos—, todo apunta a que lo harían; la campaña estadounidense de 2016 y las subsiguientes sospechas de interferencia extranjera nos han dado claros indicios de ello, al igual que el monto de los gastos electorales en muchos otros países, al cual volveré en un momento.

Pero ya te vi haciendo caras: ¿es buena, esa limitación? Ya oigo a los libertarios saltar de sus altos sillones y protestar por todos lados: “¿Y por qué no debería estar autorizado a hacer con mi dinero lo que me venga en gana? ¿Por qué tendría que limitarme a gastar unas decenas de miles de euros si tengo la posibilidad de gastar millones? ¡Los demás pueden hacer lo mismo!” ¿De verdad necesito responder a este argumento? Los ciudadanos no son todos iguales en cuanto a la profundidad de sus bolsillos, ya se trate de los recursos propios que pueden consagrar a su campaña o de los que pueden movilizar. Autorizar, en el papel, a todos los candidatos a gastar a voluntad equivaldría, de hecho, a reintroducir un censo electoral, es decir, condiciones muy estrictas de elegibilidad. Y es que sólo los candidatos suficientemente ricos o con buenos contactos estarían, por lo tanto, en condiciones de postularse o, mejor dicho, de postularse con una mínima probabilidad de ganar, lo cual viene a ser lo mismo. Esto plantea de inmediato algunas preguntas relativas a la representatividad de los candidatos seleccionados de esta manera. En el capítulo 11 veremos que, en una democracia como la estadounidense, en la que el gasto electoral de cada candidato asciende a millones, los supuestos representantes del pueblo en realidad sólo representan, si tomamos en cuenta sus orígenes socioprofesionales, a los más ricos. En otras palabras, los obreros y los empleados son los grandes ausentes en el Congreso. Desde este punto de vista, el Reino Unido lo hace un poco mejor: aunque ciertamente está lejos de la equidad, después de la segunda Guerra Mundial, al menos 20% de los miembros del Parlamento han sido de origen popular.

Los gastos electorales demasiado elevados implican, además, un riesgo importante: el de la corrupción. Un político será más susceptible de aceptar sobornos y otras formas de financiamiento clandestino si tiene que gastar muchos millones de euros para tener alguna posibilidad de resultar electo.8 A menos, claro, que los gastos de campaña dependan por completo de los poderes públicos, pues eso cambia el equilibrio del juego: en este caso, se invita a los candidatos a gastar sumas relativamente iguales y, sobre todo, no tienen que correr tras ese dinero sacrificando sus convicciones o su integridad. Así pues, la limitación del gasto electoral y el financiamiento público de las elecciones a menudo se han concebido de manera conjunta.

Limitar el gasto, pero financiar las elecciones

En Francia, fue apenas en 1988 para las elecciones nacionales, y en 1990 para las locales, que la ley limitó el gasto electoral.9 Si bien las reglas se han modificado ligeramente desde entonces y varían de una elección a otra, en lo esencial hacen que el límite de los gastos dependa, como en el Reino Unido, del número de electores registrados. Además, los candidatos están constreñidos en la utilización de sus recursos. Así, un candidato en Francia10 no puede —aunque tenga los medios— hacerse publicidad en la televisión ni en la radio.11

Para compensar esta limitación, el Estado asume el costo de una parte no insignificante de los gastos electorales, puesto que los candidatos que, en la primera vuelta, hayan obtenido más de 5% de los votos, pueden recibir el reembolso de sus gastos hasta un monto equivalente a casi la mitad del máximo permitido. Este reembolso de gastos de campaña se introdujo en Francia al mismo tiempo que la limitación de los gastos. Y no es una particularidad francesa. En Canadá, la Election Expenses Act [Ley de Gastos Electorales] de 1974 introdujo, al mismo tiempo, severos límites para los gastos de campaña de partidos y candidatos,12 y un reembolso de dichas erogaciones; lo mismo hizo, en España, la primera ley electoral constitucional, promulgada en 1985.

Por supuesto, la relación entre el reembolso de los gastos electorales y su limitación no tiene nada de automática; de cualquier manera, quien habla de reembolso con recursos públicos habla, automáticamente, de limitación de los montos, o al menos de aquellos que se reembolsan, pues el Estado, al contrario de muchos donadores privados, no tiene bolsillos sin fondo. Quien habla de reembolso con recursos públicos implica, con toda lógica, la limitación de las donaciones privadas y, por lo tanto, de las sumas que se gastan; entonces, ¿para qué asignar financiamiento público al reembolso de gastos que, al final, se ahogarán en un mar de dinero privado? (Veremos también que uno de los principales puntos débiles del modelo alemán, que financia con generosidad a sus partidos políticos, es justamente que no limita las donaciones privadas; a fin de cuentas, las políticas económicas dirigidas por los gobiernos de cualquier partido reflejan más los intereses de la industria automotriz —que, siguiendo el ejemplo de BMW, financia cada año a todos los partidos— que los de la mayoría de los ciudadanos de aquel país.) El financiamiento público de las campañas es una herramienta al servicio de la lucha contra la corrupción de la vida electoral; para que el arsenal esté completo, se necesita una estricta regulación de los montos gastados.