- -

- 100%

- +

La regulación de los gastos electorales no implica por sí misma el reembolso de dichas erogaciones. Es posible restringir los gastos de los candidatos sin que el gobierno tenga que hacerse cargo de una parte. Tal es el caso en el Reino Unido, como acabamos de ver, y también en Bélgica. La ley electoral belga no prevé, en efecto, ningún sistema de financiamiento ni de reembolso público de los gastos electorales.13 Sin embargo, en Bélgica, dichos gastos están muy limitados desde 1989. A lo largo del periodo electoral, los partidos no pueden gastar más de un millón de euros y los candidatos no pueden gastar más que unos cuantos miles.14

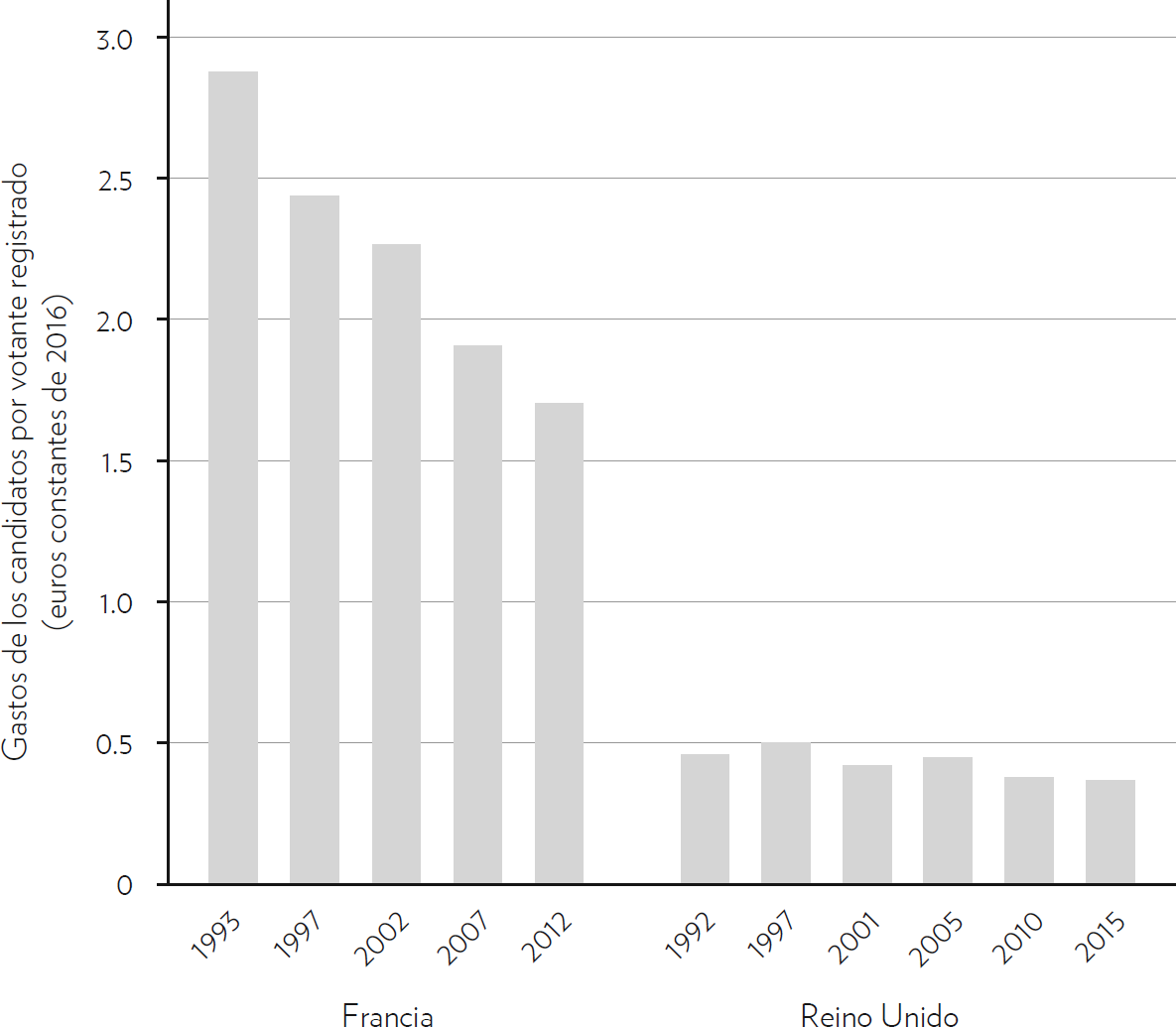

Al final, reducidos al número de electores registrados, los gastos electorales para las elecciones legislativas son más elevados en Francia —un sistema que combina regulación de los gastos con financiamiento público— que en el Reino Unido, donde los gastos, aunque limitados, están completamente en manos de los candidatos y los partidos. En 1993, por ejemplo, se gastaron en Francia 2.80 euros por cada ciudadano registrado en las listas electorales, contra 0.46 euros en el Reino Unido (figura 3). Esta diferencia se debe, en parte, a que el número de candidatos en cada circunscripción tiende a ser más alto en Francia que en el Reino Unido, principalmente por el sistema electoral de dos vueltas.15 Pero esto se origina, sobre todo, en la existencia de una regulación más estricta en el Reino Unido.16

LECTURA | Si sumamos los gastos electorales de todos los candidatos a las elecciones legislativas en Francia (107 millones de euros) y dividimos ese monto total por el número de votantes registrados en las listas electorales (37.9 millones), obtenemos para 1993 un gasto total de 2.80 euros por ciudadano registrado. En el caso de las elecciones legislativas de 1992 en el Reino Unido, este gasto total asciende a 0.46 euros por ciudadano registrado.

FIGURA 3. Gastos totales de los candidatos (suma de todos los candidatos) por votante registrado; elecciones legislativas en Francia y el Reino Unido, 1992-2015.

Dado que no existe límite para las sumas que los partidos o los candidatos pueden recibir en el Reino Unido —y, como veremos, allá las empresas privadas tampoco vacilan en dar muestras de una enorme generosidad—, todo nos lleva a pensar que, en ausencia de un tope, los gastos electorales de allá serían mucho más altos que en Francia, sobre todo porque, debido a esa regulación “coja”, los partidos británicos tendrían los medios para gastar mucho más de lo que gastan en la actualidad. Esto abre interrogantes, también, sobre las motivaciones de los donadores.

A fin de cuentas, si combinamos las enseñanzas de estas distintas experiencias, ¿qué es lo que observamos en esas democracias “regulares”, al menos en lo que concierne a los gastos de campaña? Que dichos gastos no rebasan el monto de unos pocos euros por elector. Incluso podríamos sentirnos tentados a afirmar que el nivel de estos gastos es más bien bajo. Ése es, justamente, el argumento que suelen utilizar todos aquellos que se niegan a admitir que el dinero en la política, tal como existe hoy en día —por ejemplo, en un país como Francia—, puede llegar a debilitar la base misma del juego democrático: una persona, un voto. Ahora bien, como veremos en el capítulo 8, incluso estas cifras relativamente pequeñas bastan, de hecho, para influir en un número importante de votos. Según mis cálculos, durante las elecciones legislativas de 2017 en Francia, 40 millones de euros (es decir, apenas 0.002% del PIB francés) habrían bastado para influir en 30% de los votos y modificar por completo el resultado de las elecciones.17 En otras palabras, sin un límite al gasto, unos cuantos multimillonarios pueden “comprar” las elecciones con facilidad. Otra forma de entender esto es observar lo que ocurre en los países donde estos límites no existen.

PERO, SI TODO ESTÁ PERMITIDO,

¿NADA SE DEFIENDE?

El “no límite” alemán

Comencemos con un caso inesperado: el de Alemania. El país al otro lado del Rin ofrece, en efecto, un ejemplo particularmente interesante y paradójico: es un país que supo desarrollar, de manera relativamente temprana, un sistema innovador y sofisticado de financiamiento público de los partidos políticos (e incluso unas bases políticas con miras a nutrir el debate público, como veremos más adelante), pero que, al mismo tiempo, no ha sabido —o no ha querido— limitar las donaciones privadas, sobre todo el dinero proveniente de las grandes empresas. En la práctica, esto concierne principalmente a las donaciones provenientes del sector exportador, lo cual puede tener consecuencias en las posturas de los funcionarios electos con respecto a la cuestión del superávit comercial, o incluso la regulación sobre los automóviles (por ejemplo, en lo relativo a la prohibición del diésel).

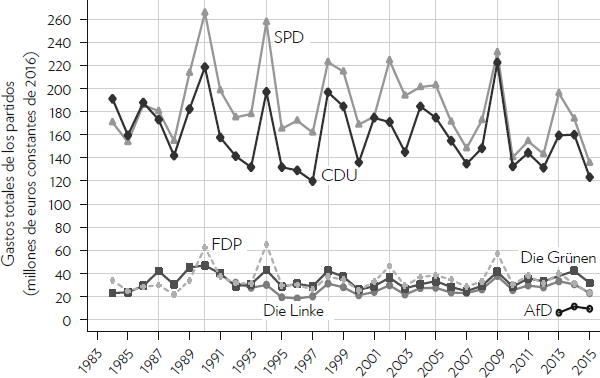

LECTURA | En 2015, el SPD gastó 135.6 millones de euros. Las barras verticales indican los años de elecciones legislativas en Alemania.

FIGURA 4. Gastos totales de los principales partidos políticos en Alemania, 1984-2015.

De hecho, en Alemania, los gastos de los candidatos y de sus partidos a lo largo de las campañas electorales no están limitados (tampoco lo está el monto de las donaciones que dichos partidos pueden recibir). ¿Qué efecto tiene esto sobre el costo de la democracia? Me concentraré en los principales partidos alemanes, de izquierda a derecha: Die Linke [La Izquierda], el Sozialdemokratische Partei Deutschlands [Partido Socialdemócrata] (SPD), Die Grünen [Los Verdes], la Christlich Demokratische Union Deutschlands [Unión Demócrata Cristiana Alemana) (CDU), el Freie Demokratische Partei [Partido Democrático Libre] (FDP) y Alternative für Deutschland [Alternativa para Alemania] (AfD), reciente partido de extrema derecha.18 En promedio, en el periodo 1984-2015, cada uno de estos partidos gastó, cada año, más de 84 millones de euros, es decir, 1.40 euros por cada alemán adulto (figura 4).

Hay que distinguir entre, por una parte, los dos principales partidos, el SPD y la CDU, cuyo gasto promedio en el periodo roza los 173 millones de euros anuales —es decir, cerca de tres euros por cada alemán adulto—, y los “pequeños” partidos alemanes, con poco menos de 32 millones de euros anuales. La AfD es un partido recién llegado: sus gastos fueron bajos en 2015, pero aumentarán en los próximos años, debido a sus resultados electorales de septiembre de 2017 (12.6%), que le darán mayor acceso al financiamiento público.

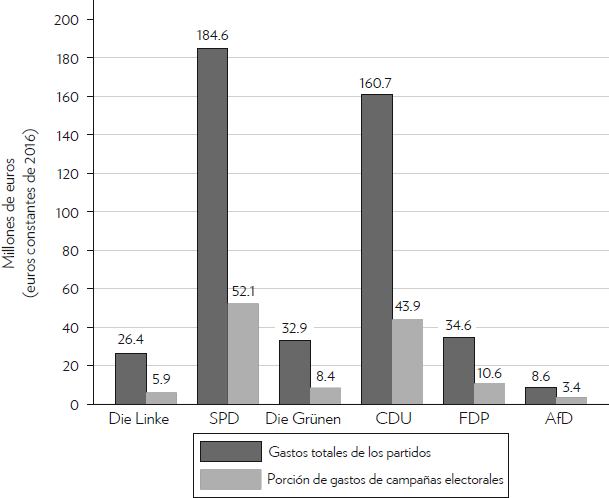

LECTURA | En promedio para el periodo 1984-2015, el SPD gastó 184.6 millones de euros al año. De esta cantidad, 52.1 millones de euros estuvieron dedicados a los gastos de las campañas electorales.

FIGURA 5. Gastos anuales totales de los principales partidos políticos (promedio anual para 1984-2015), con gastos de campañas electorales, en Alemania.

Si sumamos los gastos de los cinco principales partidos, resulta que, a lo largo de los últimos 30 años, los partidos alemanes han gastado un promedio anual de 476 millones de euros, es decir 7.87 euros por cada adulto. Los gastos de campaña representan una parte importante de estos gastos: 28%, en promedio. Así, de los 184.6 millones de euros anuales gastados, en promedio, por el SPD en los últimos 30 años, 52.1 millones corresponden a gastos de campaña (figura 5).

Una comparación internacional reveladora

La diferencia entre la situación alemana y las del Reino Unido y Francia —en las cuales, como ya hemos visto, la ley limita los gastos, sobre todo en periodo electoral— es impresionante, tanto en la derecha como en la izquierda, especialmente si observamos los gastos anuales totales de los partidos. En el periodo 2012-2016, el SPD gastó, en promedio, 2.6 veces más que el Partido Socialista francés, y la diferencia es la misma si comparamos a la CDU con Les Républicains (figura 6).19 Esta diferencia, por cierto, no es exclusiva de los partidos “grandes”, pues el partido verde alemán (Die Grünen) gastó, en promedio, 35.5 millones de euros en ese mismo periodo, es decir, cuatro veces más que el partido verde francés (8.8 millones).

Claro que Alemania, hoy en día, está más poblada que Francia; sin embargo, las diferencias poblacionales entre países de ninguna manera bastan para explicar tamañas diferencias entre las sumas gastadas. En relación con la población adulta de cada país, el SPD, con 2.40 euros por año por cada alemán adulto, gastó en los últimos años, en promedio, dos veces más por cada adulto que su homólogo francés.

Es notable que, reducidos a la población adulta, los gastos son también muy importantes para los partidos españoles, a pesar de que, como veremos en el capítulo 3, éstos reciben relativamente poco dinero en donaciones privadas. Esto se explica por el generoso nivel de financiamiento público a los partidos aprobado en España en 1985. Así, en cuanto a gasto por persona adulta, los partidos españoles se encuentran entre los que más gastan (después de Alemania), incluidos los partidos de derecha (el Partido Popular gasta aún más que la CDU). Estos gastos incluyen, por supuesto, los gastos electorales reembolsados en parte por el Estado, circunstancia que puede falsear las comparaciones si no tenemos cuidado. En Francia, por ejemplo, las campañas se hacen a nivel de candidatos, más que de partidos, lo cual reduce artificialmente los gastos asumidos por los partidos. ¿Qué vemos en España si aislamos los gastos electorales? En 2015, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gastó 87 millones de euros, de los cuales cerca de 30% (25 millones) fueron gastos electorales que el gobierno reembolsó casi por completo. Al final, fuera de los gastos electorales, los gastos anuales promedio del PSOE ascendieron, en el periodo 2012-2016, a 61.8 millones de euros, es decir, 1.66 euros por cada español adulto; esta suma es mucho más alta que la del Partido Socialista francés (1.20 euros). Lo mismo ocurre con el Partido Popular, cuyos gastos sin contar las elecciones fueron de 60.8 millones de euros en promedio, es decir 1.64 euros por adulto, mientras que, para Les Républicains en Francia, esta suma, en promedio, no supera los 1.10 euros anuales para el mismo periodo.

FIGURA 6. Gastos anuales de los principales partidos políticos, comparación internacional: Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica y el Reino Unido, 2012-2016 (promedio anual).

Recapitulemos: se observa, en los diferentes países, una gran diversidad de situaciones en cuanto a las reglas que rigen las relaciones entre el dinero y la política. ¿Cuáles son las consecuencias? En otras palabras, ¿en qué medida estas estructuras de gastos, extremadamente distintas entre sí, se reflejan en las campañas electorales, los resultados de los diferentes partidos en las urnas, la renovación de la clase política, el surgimiento de nuevos movimientos o incluso las políticas públicas aplicadas por los gobiernos? Para responder a estas preguntas de crucial importancia, primero necesitamos comprender mejor de dónde viene ese dinero. ¿Financiamiento público o “generosidad” privada? Sin duda, estas alternativas no tienen las mismas implicaciones.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO,

FINANCIAMIENTO PRIVADO

Las elecciones son caras. O, mejor dicho, cierto número de democracias occidentales han decidido dedicarles mucho dinero, a veces demasiado. Estas diferencias reflejan las distintas regulaciones en cuanto a las sumas que los candidatos están autorizados a gastar —ya revisamos brevemente la situación de algunos países—. Sin embargo, también reflejan las distintas regulaciones en cuanto a las cantidades que las personas y las empresas están autorizadas a donar. Los dos próximos capítulos estarán dedicados al financiamiento privado de la democracia y a un análisis detallado de los diferentes modelos nacionales. Veremos que, de un país a otro, los gastos y los actores difieren en aspectos fundamentales. En Alemania, la ensambladora automotriz Daimler dona con la mano izquierda, cada año, 100 mil euros al SPD y con la derecha, la misma suma a la CDU. Por supuesto que esto no guarda relación alguna con el deseo de la empresa de evitar a toda costa la prohibición del diésel en las ciudades. En Francia, las empresas ya no están autorizadas a hacer donaciones a los partidos políticos; sin embargo, cuando lo estaban, una empresa como Bouygues no vacilaba en mostrar una enorme liberalidad en el uso de su chequera, sin importarle el color político de unos u otros. Cincuenta sombras de generosidad.

Las diferencias en cuanto al monto de los gastos de los partidos reflejan la diversidad de modalidades del financiamiento público de la democracia, a la cual se dedicará el capítulo 5. Ya vimos, por ejemplo, que los partidos políticos ingleses gastan, en promedio, mucho menos dinero al año que sus homólogos alemanes. No obstante, esto no significa que sean menos cautivos de los intereses privados; ¡por el contrario! El Partido Conservador recibe, cada año, más de 25 millones de euros en donaciones privadas, es decir, cinco millones más que la CDU en Alemania (que, de todos modos, no merece que sintamos lástima por ella). Esto demuestra, simplemente, la ausencia de un sistema de financiamiento público de los partidos en el Reino Unido, mientras que los partidos alemanes reciben, además de las donaciones privadas, una generosa dotación pública que depende de su éxito en elecciones pasadas.

En otros términos, son numerosas las armas a disposición de un gobierno deseoso de influir —ya sea en un sentido o en otro— en el juego político por medio del dinero privado y los recursos públicos que se le inyectan. Ahora vamos a poner las cosas en orden para ser capaces, a fin de cuentas, de responder las siguientes preguntas: ¿cuánto gasta el Estado, cada año, para financiar las preferencias políticas de los ciudadanos, y en qué medida varía este gasto según los ingresos de cada quién?; en los países donde está poco regulada, ¿la inyección masiva de dinero privado vuelve inoperantes los subsidios públicos?; y sobre todo: ¿cuáles son las consecuencias concretas de esos distintos modelos de financiamiento?, ¿los modelos que pueden considerarse “de mercado” favorecen a los partidos más conservadores, en detrimento de otros movimientos más contestatarios?, ¿conducen a una representación desigual de las preferencias políticas de cada quien y a políticas públicas sesgadas? Es urgente responder estas preguntas, puesto que, en cierto número de países, el financiamiento público de la democracia se encuentra amenazado, cuando no ha sido ya aniquilado, con consecuencias a menudo drásticas, e inequidades que garantizan su propia perpetuidad.

El objetivo de este libro es abrir los ojos del lector a las realidades de las prácticas actuales y proporcionarle todos los elementos necesarios para que él mismo pueda elegir el modelo que le parezca mejor para restaurar la buena salud de los sistemas democráticos en el siglo XXI. La cuestión esencial es la siguiente: ¿qué reformas deben aplicarse sin tardanza para que sea posible, por fin, restringir el papel del dinero privado en el funcionamiento de nuestras democracias y restaurar así el principio fundacional de una persona, un voto? Pero ten paciencia: eso quedará para la última parte de esta obra.

2. El financiamiento privado de la democracia

Un sistema poco regulado y pensadoúnicamente para los más privilegiados

EL FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LA

DEMOCRACIA: UN SISTEMA (SÓLO EN PARTE)

CONTROLADO (¿Y POR CUÁNTO TIEMPO?)

Conforme avanzan las elecciones, aumenta también el temor —a menudo justificado— al fraude electoral, temor alimentado por el miedo a la corrupción. Compra de votos, compra de políticos, manipulación de los medios… No ha hecho falta esperar a House of Cards y al jubiloso Frank Underwood para descubrir el abanico de posibilidades que se abren a los ambiciosos que se han nutrido de Shakespeare y la moral de su Ricardo III. “La conciencia no es más que una palabra que usan los cobardes, ideada por primera vez para asustar a los fuertes; nuestros recios brazos sean nuestra conciencia y nuestras espadas, nuestra ley. Adelante.” Así exclama el rey Ricardo, político maquiavélico de pensamiento complejo. Es una útil advertencia histórica.

Sin embargo, en numerosos países, ha hecho falta esperar mucho tiempo para que el financiamiento privado de la democracia se controlara, es decir, para que se limitaran las aportaciones privadas al juego electoral, notable fuente de corrupción. Estados Unidos fue uno de los primeros países en regularlas (en parte, quizá, para distanciarse de la vieja Europa, percibida como aristocrática y antidemocrática), para luego deshacer lo que había hecho. La primera expresión de la voluntad de limitar la corrupción en las elecciones federales estadounidenses se remonta a 1867, con la Naval Appropriations Bill [Ley de Apropiaciones Navales], que pretendía impedir que los oficiales de la marina y los empleados del gobierno recaudaran contribuciones entre los empleados de los astilleros. Esta regulación se extendería muy pronto, volviendo ilegal que los empleados del gobierno solicitaran e hicieran contribuciones para las elecciones federales,1 hasta llegar a la prohibición de las contribuciones financieras de las empresas a las campañas electorales nacionales, en 1907, con la Ley Tillman.2 No obstante, también los límites de esta regulación se harían evidentes muy pronto, sobre todo por la ausencia de un órgano regulador.3

La simulación de la legislación estadounidense

Aún hoy, en Estados Unidos las donaciones (directas) de empresas a las campañas electorales están prohibidas. No obstante, las donaciones de individuos están autorizadas. En principio, las donaciones a campañas —o, más precisamente, al comité local de un candidato— para las elecciones federales están limitadas a 2700 dólares por individuo para cada elección. Aun así, los ciudadanos pueden aportar hasta 5 mil dólares anuales a los comités de acción política (PAC, por las siglas de political action committee), organizaciones privadas que desempeñan un papel de extrema importancia en la vida electoral de Estados Unidos, pues se dedican a apoyar a un candidato o, por el contrario —cosa muy frecuente—, a “destruir” a otro.4 Además, pueden donar cada año hasta 10 mil dólares a los comités locales de los partidos políticos y hasta 33900 dólares a los partidos a nivel nacional. En resumidas cuentas, están autorizadas a ejercer su generosidad política hasta por 101700 dólares por comité y por año, contribuyendo a otros comités del mismo partido a nivel nacional, sobre todo en el marco de las convenciones nacionales o la construcción de las sedes de los partidos.5 Así, a fin de cuentas, un individuo está autorizado a dedicar varias decenas de miles de dólares al año a defender sus ideas en el escenario electoral estadounidense.

No sólo se han ampliado estos umbrales, sino que, en los hechos, este sistema ya no funciona, pues aunque existen límites han perdido todo sentido a causa de la existencia de los “súper PAC”: grupos de presión que no tienen restricción alguna y pueden recibir donaciones ilimitadas, también de parte de empresas. Por eso, en la actualidad, los gastos electorales en Estados Unidos se cuentan ¡en miles de millones! En 2016 y 2017, se dedicó a los gastos electorales un promedio de 11.50 euros por cada estadounidense adulto. Estos “súper PAC” no están exentos de las recientes desviaciones de la democracia estadounidense, una democracia secuestrada por algo que podemos sentirnos tentados a denominar “casta”. Es una desviación que afecta a republicanos y demócratas a la vez, y deja la puerta abierta a candidatos populistas dispuestos a denunciar a una élite sometida al poder del dinero. Veremos esto en detalle en el capítulo 7. Sin embargo, antes de estudiar estas desviaciones, relativamente recientes, y la manera en que los “súper PAC” han llegado a destruir casi por completo el sistema de regulación estadounidense, continuemos nuestro recorrido por diferentes países y por las maneras en que se han aplicado (o no) las reglas para limitar el financiamiento privado de la política.

Así en el Reino Unido como en Alemania:la democracia sin regulación

En el Reino Unido, si bien los gastos electorales están controlados desde hace décadas —como vimos en el capítulo 1—, las donaciones no lo están. Es por eso que Patrick H. Gregory pudo aportar al Partido Conservador la modesta suma de un millón de libras en 2017, desplazando a la segunda división a Michael Davis y su cheque de 508 mil libras, firmado unas semanas antes. Esperemos que la postulación como presidente del Partido Conservador, en junio de 2017, le haya servido de consuelo a este último. A menos que haya encontrado ese consuelo junto a su compañero David E. D. Brownlow, empresario y filántropo —según sus propias palabras—, cuyo cheque emitido también en junio de 2017, por un monto de 566750 libras al Partido Conservador, seguramente no guarda relación alguna con su postulación como vicepresidente a cargo de las campañas.

¿Qué importa eso?, me dirán. ¿Qué importa que una empresa como J. C. B. Service, que opera en el sector de la agricultura intensiva, pero también en el de la construcción, el gobierno y la defensa, haya donado en mayo de 2017 1.5 millones de libras al Partido Conservador? Cada cual es libre de manifestar sus preferencias políticas, incluso las empresas, y se necesita ser muy malpensado para ver en estas contribuciones una palanca. Después de todo, hay transparencia.

Asimismo, ¿qué importa que, en Alemania, Philip Morris GmbH, la filial alemana del fabricante de cigarrillos estadounidense, prácticamente financie cada año no sólo a la CDU, sino también a la CSU, el FDP e incluso, de manera regular, al SPD? Entre 2001 y 2015, la empresa dedicó casi 900 mil euros al financiamiento de la vida política alemana.6 ¿Quién podría sospechar la más mínima relación con el hecho de que en Alemania aún se debata la posibilidad de prohibir la publicidad de tabaco, una prohibición vigente desde hace muchos años en la mayor parte de los países europeos? ¿Quién ha dicho cabildeo? ¿Quién podría ver ahí alguna relación con el filtergate? Mientras la industria tabacalera patrocina regularmente los congresos de los partidos políticos de aquel lado del Rin, las más grandes empresas cigarreras a nivel mundial —entre ellas Philip Morris—han recibido justas críticas por alterar sus pruebas de calidad practicando agujeros microscópicos en el filtro de sus cigarrillos para reducir de manera artificial el contenido de alquitrán o nicotina.

FIGURA 7. Montos donados entre 2000 y 2015 a los partidos políticos alemanes por algunas empresas, según su sector de actividad.

Del mismo modo, ¿quién podría relacionar el hecho de que, entre 2000 y 2015, Volkswagen haya donado 1.8 millones de euros a los partidos políticos alemanes, BMW más de 3.7 millones y Daimler,7 7.2 millones, con el dieselgate, otro ejemplo de fraude, esta vez en la industria automotriz? Cierto es que esas donaciones —y podemos alegrarnos— ya no protegen por completo de la justicia a esta industria, pero aun así convierten a las empresas automotrices alemanas en interlocutoras privilegiadas del poder.

La figura 7 muestra algunos ejemplos de las relaciones cercanas —por medio del financiamiento de los partidos— entre la industria y la política en Alemania; las sumas de dinero son impresionantes. En el capítulo 7 trataré con mucho más detalle estas relaciones peligrosas.

La tardía regulación francesa

En Francia, si bien no se hizo nada, o casi nada, hasta fines de la década de 1980, desde 1988 se han puesto en marcha numerosas leyes para limitar el financiamiento privado de la política y, como compensación a esos límites, permitir su financiamiento público.8 En 1990 se creó la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques [Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiamiento Político] (CNCCFP), encargada de verificar y aprobar las cuentas de los partidos y las campañas.9 De esta organización se habla con frecuencia en los medios cuando los periodistas desmenuzan los gastos electorales de los candidatos, desde los jets privados de Jean Lassalle hasta los gastos en comunicación de François Fillon.