- -

- 100%

- +

Por todo esto la quinta y última parte, titulada “El fuera de campo. Experiencias más acá y más allá de los textos”, hace lugar a su obra no escrita. Conscientes de la inevitable selección que supone delimitar una obra, ¿cómo no incluir, al lado de sus libros y papers, sus esfuerzos para generar condiciones de investigación, tejer vínculos y redes, abrir caminos y orientar recorridos? A propósito de la obra de Nietzsche, por ejemplo, Foucault se preguntaba –solo un poco en broma– sobre “los innumerables cuadernillos en los que se cruzan las anotaciones del lavado de ropa con los proyectos de aforismos”, sobre los esbozos abandonados, las cartas, las notas y las conversaciones. Por su parte, fue la compilación realizada por dos estudiantes de notas y apuntes de un curso dictado por Ferdinand de Saussure lo que permitió la edición de un libro que marcaría las ciencias sociales y humanas del siglo XX, como el Curso de Lingüística General. En el caso de Shevy, innumerables enseñanzas decantan de compartir con ella proyectos y emprendimientos, espacios de clase, discusiones grupales, devoluciones de avances e incluso encuentros fugaces, inspiraciones en medio de una búsqueda a tientas de esas que ella siempre ha estado dispuesta a emprender al hacer frente con otrxs a inquietudes y reflexiones.

En esta quinta sección, entonces, lxs autorxs rememoran e inscriben acciones, palabras habladas y cuerpos en el despliegue de investigaciones. Al hacerlo registran otros aspectos de su estilo de trabajo. Como otrxs autorxs en las otras partes del libro, rememoran caminatas y comidas informales compartidas, espacios donde las analogías pueden ser más osadas, las explicaciones menos acicaladas, los pensamientos abiertamente apasionados y las incertezas bienvenidas. Estas “producciones” no están en el papel. No forman parte de los objetos ni de los resultados de sus investigaciones pero son una clave fundamental de su saber hacer. Fueron y son lecciones que se entrelazan con las palabras habladas y los cuerpos en acción de colegas, estudiantes y tesistas y acaban moldeando prácticas en común.

En su obra no escrita puede apreciarse también hasta qué punto la trayectoria de Shevy es emblemática y paradigmática en relación con el proceso de institucionalización de las ciencias sociales en el país. Su orientación creciente hacia la investigación, el abandono o el distanciamiento de las figuras articuladoras de la cátedra y del intelectual (generalmente hombre), la ampliación y la diversificación de los estilos y modalidades de producción académica. También las interrupciones, los saltos, las incertidumbres. Se trata de la suma acumulativa de vaivenes que dan forma a una relación inescindible entre trabajo intelectual y compromiso político.

Estas páginas iniciales son una invitación a la lectura de los textos que conforman este volumen colectivo. Tienen la pretensión de ser indicaciones preliminares para mostrar la forma que finalmente adquirió la arquitectura de este proyecto. También pretenden hacer presente el material del que está hecho, pues en él está la gratitud. A Shevy, por supuesto, por los modos en que intervino e interviene en nuestras vidas. A las autoras y autores del libro, quienes generosamente contribuyeron con tiempo y esfuerzo a las conversaciones e intercambios que derivaron en sus textos, que han hecho de este libro una realidad más vasta y potente de lo que jamás imaginamos. En particular, queremos agradecer a Catalina Smulovitz por permitirnos publicar como puerta de entrada a esta compilación una versión editada de la maravillosa entrevista que le realizó a Shevy en 2018. También a Gerardo Munck y Martín Tanaka, originales destinatarios del material de la entrevista, quienes autorizaron su publicación. Al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por su apoyo para la concreción de este proyecto. El CONICET ha sido y es una de las instituciones que funciona como punto de cruce entre nuestras biografías y la Shevy. El Consejo es un organismo muy vital –central– en el impulso a la producción científica en nuestro país. Resulta muy gratificante también mirarlo como un ámbito de encuentro y reconocimiento. Finalmente, un agradecimiento especial a Miño y Dávila por confiar en el proyecto y darle espacio a otro modo –bastante heterodoxo– de hacer público el trabajo de las ciencias sociales.

A lo largo del recorrido que llevó a la concreción de este libro fuimos imaginando muchos modos de lectura y muchos públicos diferentes. Quienes llegan por Jelin y por su obra, por supuesto, pero también quienes pueden tener interés en conocer de cerca, de modo menos formal, el trabajo de las ciencias sociales. Confiamos en que aquí encontrarán una parte de su historia presente, una parte de sus aportes a temas y problemas nodales que configuran nuestra realidad en común.

2

Derechos humanos, memoria y género

Entrevista a Elizabeth Jelin por Catalina Smulovitz1

Introducción

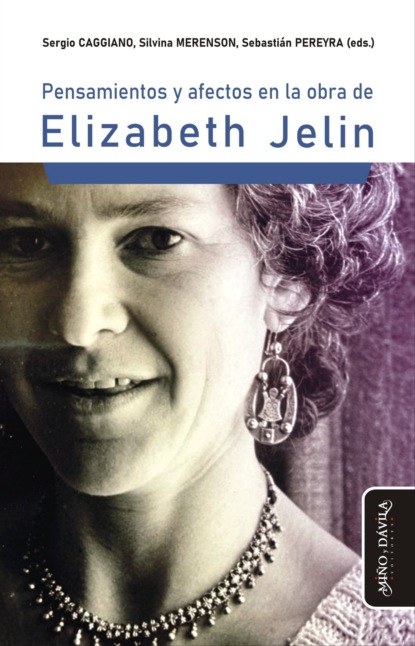

Elizabeth Jelin nació en 1941 en Buenos Aires, Argentina. Recibió su título de licenciada en sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 1962. Se doctoró en sociología, por la Universidad de Texas, Austin, en 1968. Fue Investigadora Titular del CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) entre 1975 y 1993, y Directora del mismo entre 1978 y 1980. Es Investigadora Superior del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) de la Argentina y docente del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) desde 2003. Ha sido profesora e investigadora visitante en numerosas universidades (Princeton, Chicago, Oxford, Ámsterdam, Florida y Texas, entre otras).

Jelin trabaja sobre derechos humanos, las memorias de la represión política, la ciudadanía, el género, la familia, y los movimientos sociales. Las obras más conocidas de Jelin son: El hombre en una sociedad en desarrollo: movilidad geográfica y social en Monterrey (con Jorge Balán y Harley L. Browning, 1976); Los nuevos movimientos sociales, 2 tomos (1985, editora); Podría ser yo. Los sectores populares en imagen y palabra (con Pablo Vila y fotografías de Alicia D’Amico, 1987, reeditado con un volumen adicional en 2018); Ciudadanía e identidad: las mujeres en los movimientos sociales latinoamericanos (1987, editora); Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina (1996, co-editora); Pan y afectos: la transformación de las familias (1998, nueva edición en 2010); Los trabajos de la memoria (2002, reeditado en 2012 y en 2019); Fotografía e identidad: captura por la cámara, devolución por la memoria (con Ludmila Da Silva Catela y Mariana Giordano, 2010); Por los derechos: mujeres y hombres en la acción colectiva (con Sergio Caggiano y Laura Mombello, 2011); La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social (2017); y Global entangled inequalities: Conceptual debates and evidence from Latin America (2018, co-editora). Varios de estos libros fueron publicados también en inglés.

Entre los premios que recibió Jelin se destacan el premio Konex en sociología (2006), el Premio Bernardo Houssay a la Trayectoria en investigación en ciencias sociales, otorgado por el gobierno argentino (2013), y el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Université Paris-Ouest, Nanterre La Défense (2014).

Familia y juventud

— Empecemos por tu familia. ¿Quiénes eran tus padres?

— Mis padres eran judíos de un shtetl polaco, venidos a la Argentina. Eran de origen bastante pobre. Mi papá llegó en 1930. Es una historia que puede ser para una novela o una película. Mi papá tenía dieciocho años. Sus tres hermanas mayores habían migrado de Polonia a Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial. Él era el menor de once hermanos. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos cerró la inmigración judía y puso cuotas, ya la camada siguiente de hermanos, en la década del veinte, empezó a venir a la Argentina. Mi papá fue el último, cinco vinieron antes que él: dos varones y tres mujeres. Él llegó a los dieciocho años, solo. La familia estaba instalada en Posadas, Misiones, de modo que mi papá entró por Brasil, por el puerto de Santos, pasó a Uruguay por Paso de los Libres, y entró a Posadas. En ese trayecto, por los vínculos de uno de mis tíos, que era comunista, lo recibían y guiaban familias comunistas judías del interior de Brasil.

Mi papá vino solo, sin saber la lengua. Sus hermanos mayores tenían un almacén de ramos generales y pusieron un almacén de ramos generales en Eldorado, un pueblo de la provincia de Misiones. El se fue a Eldorado y trabajó en el almacén y en el comercio de madera. Después, cuando nos mudamos a Buenos Aires (en 1946), se dedicó al comercio de la madera, en muy pequeña escala.

— ¿Y tu mamá?

— Mi mamá, que era hija de madre viuda, también la menor de como doce hermanos, se crió en el mismo pueblito de Polonia que mi papá. Ella era dos años menor que él. Se conocían desde chiquitos, cuando Polonia se convirtió en Polonia después de la Primera Guerra Mundial. Entonces todos los chicos del shtetl fueron juntos a la escuela. Mi mamá tenía seis años, y mi papá ocho. Se conocían desde siempre. Empezaron a ser amigos, medio novios, cuando tendrían doce o catorce años.

Cuando mi papá vino a Argentina en 1930, mi mamá tenía dieciséis, y hay una correspondencia entre ellos durante unos dos o tres años, que después se interrumpe. Es porque mi papá le dijo a mi mamá que se venga a la Argentina a casarse con él, y mi mamá dijo que no podía dejar a su mamá viuda. Luego la correspondencia se retoma en el 37, cuando mi mamá sí decidió venir a la Argentina. Hay cartas que incluyen la descripción de las dificultades de conseguir la visa para Argentina en el año 38. Ya estaba vigente la Circular 11 y las restricciones a la inmigración.2 Hay una carta maravillosa, que yo usé en un paper sobre Eldorado (Jelin, 2009), en que mi mamá narra el momento en el que consiguió la visa en el Consulado Argentino en Varsovia. Es conmovedora, por lo que cuenta de toda la otra gente desesperada, que no lo logró. Llegó en septiembre del 38. Mi papá fue a Montevideo a esperarla, y se casaron en el Hotel de Inmigrantes. Tengo el acta de matrimonio del Hotel de Inmigrantes, antes de que mi mamá pasara migraciones.

Esa es la historia del origen de esta llegada. Estuvieron ocho años separados. Enseguida, mi mamá quedó embarazada de mi hermano mayor, y ahí empezó otra historia.

— ¿Cuántos hermanos fueron?

— Nosotros fuimos cuatro. Un hermano mayor y tres mujeres.

— ¿Y dónde se criaron?

— La familia tenía una pata en Misiones y otra en Buenos Aires. Pero todos nacimos en Buenos Aires, por el servicio médico. Nos mudamos para Buenos Aires definitivamente en el año 46, por cuestiones de educación. Íbamos a la escuela del Estado en la mañana y a la escuela judía en la tarde. No es como ahora que hay escuelas judías que son integradas. Y la secundaría fue igual; yo iba a la escuela normal y al seminario judío. Te diría que en mis padres había una preocupación por la educación y la salud muy fuerte. Los movimientos de la familia eran por razones de educación o salud. Y eso fue un motivo central en toda la trayectoria.

Era una familia muy judía. Mi papá toda la vida fue un iconoclasta. Siempre contaba cómo, cuando tenía que ayunar en Iom Kipur, se escapaba con la bicicleta a comprar comida y comer por otro lado. Mi papá era un narrador excepcional, y le encantaba contar historias de su juventud y de cómo era Misiones en la década del treinta. Después una lo leyó y corroboró en los cuentos de Horacio Quiroga. Mi mamá era diferente. Hay que recordar que mi mamá vino en el 38 y toda su familia murió en la Shoah. Mi mamá siempre tuvo el síndrome de sobreviviente. Aunque no fue sobreviviente en un sentido estricto por no haber estado en un campo de concentración, fue la sobreviviente de su familia; salió de Polonia en el último momento. Vivió siempre con esa angustia, y con la necesidad de mantener lazos emocionales con su origen.

Estudios de pregrado, sociología en la UBA, 1958-62

— ¿Y cómo es que llegás a la sociología?

— Era muy estudiosa. Me salté unos años de la escuela primaria y secundaria. En el seminario judío, por el año 56 ó 57, tomé sociología. Se enseñaba en hebreo y lo daba una profesora que era la hija de uno de los grandes idishistas, que también era profesor nuestro. Presentaba una manera de pensar la sociedad que a mí me atrajo mucho.

Entré a la universidad en el 58, un momento en que se estaban creando carreras nuevas. Y entré sin saber qué iba a seguir. Primero pensé que iba a estudiar ciencias de la educación, por esta orientación de la época a ser maestra. En el seminario judío la parte didáctica era mucho mejor que en la escuela normal nacional. Después pensé en ciencias de la educación y sociología. Pero como el primer año era común, se podía postergar la decisión. En el primer año me hice bastante amiga de mis actuales amigas psicólogas, entonces me volqué más a la psicología. Empecé a tomar materias de psicología y de sociología, prácticamente todas las optativas. La idea de estudiar ciencias de la educación la descarté muy rápidamente, porque tuve una experiencia de ser maestra por un mes y me di cuenta de que no era lo mío. Me fui inclinando por el campo de las ciencias sociales. No estoy segura de por qué opté por la sociología sobre la psicología. Quizás fue por el entorno social de la carrera de sociología. Sociología era un mundo chiquitito, con compañeros y compañeras militantes; era un lugar donde había posibilidades de participar en trabajo de investigación.

Todo esto ocurría mientras yo tenía dieciséis años. Era la más chiquita de la facultad. Mi mundo era un mundo de gente que tenía unos años más que yo; muy pocos habían ingresado igual que yo.

— ¿En qué consistía la carrera de sociología en ese momento? ¿Qué temas se tocaban, quiénes eran los profesores?

— Gino Germani daba Introducción a la Sociología.3 Las materias de primer año (Historia, Filosofía) eran dictadas por profesores de otro lado. Tulio Halperín Donghi era adjunto de Luis Aznar, quien era el titular de Historia.4 Tulio daba las clases teóricas los sábados en la mañana, las daba a quinientos por hora y nosotros le pedíamos que baje el ritmo y no lo hacía. No podíamos tomar notas. En filosofía estaba Ángel Vassallo.

Luego, en el segundo año, Germani dio Sociología Sistemática; sus ayudantes eran Miguel Murmis y Eliseo Verón. Norberto Rodríguez Bustamante dictaba Teoría Sociológica; tenías que leer mucho Weber y Durkheim. La metodología la daban Germani y Mario Bunge.5 Esa fue una materia importante. Recuerdo el curso sobre la filosofía de la ciencia, con Bunge. También tomé un curso sobre lógica con Gregorio Klimovsky.6 Psicología Social la daba Enrique Butelman; estuve muy cerca de él y de su mujer. Fui ayudante de su cátedra, y trabajé también con Ida.

Torcuato Di Tella dio Sociología Industrial.7 Estaba también Jorge Graciarena que era una persona muy importante en el departamento: era como el segundo de Germani, y Ruth Sautu, la mujer de Graciarena en ese entonces.8 Otro de los profesores que recuerdo como uno de los mejores que tuve fue José Luis Romero.9 ¡Su curso sobre Historia Social era tan vívido! Era único, absolutamente espectacular.

— En esos tiempos, ¿venían muchos visitantes del extranjero?

— Sí, muchísimos. Y visitas muy importantes. Germani traía a gente de vanguardia. Los que venían siempre eran Irving Louis Horowitz y Kalman Silvert.10 Kalman Silvert daba un seminario de Política Comparada y Frida Silvert, su esposa, dio Sociología Urbana. Uno de los que visitó en esa época fue Eisenstadt.11

Uno de los más divertidos que vino, con quién hice mucho trabajo, fue Aaron Cicourel. Cicourel venía de la etnometodología, como Harold Garfinkel. Era de esos que te cuestionan todo. Ahora sería como una deconstrucción derridiana, pero de 1960 la etnometodología era una corriente en Estados Unidos que tenía que ver con “deconstruir” los sobreentendidos del sentido común. Hacían unos experimentos loquísimos. Por ejemplo, sabemos que cada uno tiene un espacio vital, que protege. ¿Qué pasa si estás tomando café en un bar y viene alguien, agarra tu tacita y se la toma? Te rompe por completo. Ellos usaban ese tipo de metodologías disruptoras para estudiar las normas sociales. Si se quiere, los parámetros de la vida. Hacían experimentos intrusivos. Cicourel estuvo bastante en Argentina, yo hice trabajo de campo y seminarios con él. Después escribió un libro basado en sus investigaciones en la Argentina (Cicourel, 1974).

Cicourel nos marcó. En la carrera había un paradigma dominante, que era el estructural-funcionalismo. Germani tenia un texto sobre marxismo, pero no es lo que más mostraba. Él priorizaba más la otra cara, lo que es la modernización. El marxismo se veía, pero no en la carrera misma. Había un paradigma dominante que era la Teoría de la Modernización, la secularización, la asincronía del cambio, el paso de la sociedad tradicional a la moderna, y todo ese tipo de cosas.12 Cicourel venía a romper eso de una cierta manera. No rompía el paradigma en su conjunto, sino los elementos que estaban en ese paradigma.

Otro que recuerdo es Albert Meister, un suizo-francés que vino en el año 61. Meister era de los que estudiaba comunidades y resistencias al cambio, a la francesa. Y a raíz de un convenio que había armado Germani se desarrolló un proyecto de investigación con Meister en San Juan, para trabajar con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Consejo Federal de Inversiones en una zona de San Juan que se llama Pocitos. Querían introducir una nueva forma de podar en la producción de olivo y la gente no aceptaba el cambio, tenía resistencias. El estudio era para ver cómo promover el cambio entre los líderes locales. Yo fui parte de un grupo de seis que fuimos tres meses a San Juan. Salíamos al campo a hacer entrevistas, a hablar con los líderes de opinión locales, que podían ser los almaceneros. Fue una experiencia importante para mí, por lo que aprendí en términos de investigación y por los líos políticos que se generaron por nuestra presencia en la zona. Tuvimos amenazas, propaganda en contra orquestada por la iglesia. ¡Hasta tuvo que intervenir el gobernador para que se pudiera completar el estudio!

— Vos terminás la carrera de sociología en el año 62.

— Sí, terminé de cursar en el 61, y termino la parte formal en el 62.

— Y luego te vas a México.

— Sí, yo me voy México en el 64. A esas alturas yo ya estaba casada con Jorge Balán;13 me casé en el 61.

Teníamos nuestros proyectos, pero muy poca plata. Torcuato Di Tella estaba a cargo de la Carrera en la UBA, y apareció un pedido de Víctor Urquidi, presidente del Colegio de México,14 que había decidido, junto con la economista Consuelo Meyer, crear una carrera de economía moderna en la Universidad de Nuevo León, en Monterrey. Ahí estaba metida también la Fundación Ford, que siempre andaba por ahí en algún lado. La idea era mandar a alguna gente de Monterrey a hacer posgrados para que luego pudieran volver como profesores. Esto también ocurrió en otros lados como manera de conformar el núcleo de un nuevo programa.

Por esta razón, Urquidi le preguntó a Torcuato si había alguien de Argentina que pudiera ir un par de años a Monterrey para hacerse cargo de Sociología del Desarrollo. Y Torcuato le ofreció esta oportunidad a Jorge. Este gesto era típico de esos tiempos. Cuando yo me casé con Jorge, éramos “los Balán.” Y si bien tuvimos carreras muy paralelas en esa época, si había algo, se lo ofrecían al varón. Había masculinismo, por no llamarlo machismo.

Teníamos ganas de ir a hacer un doctorado afuera, eventualmente. La primera camada ya se había ido. De sociología, Miguel Murmis y Darío Canton se habían ido a Estados Unidos, y Eliseo Verón a Francia. Y teníamos muchas ganas de salir del país. Lo de Monterrey parecía atractivo, pero pusimos una condición: que nos den cargos a los dos y que tengamos responsabilidades equivalentes. Eso fue aceptado, y nos fuimos los dos a enseñar a Monterrey.

México, estudios de posgrado en Texas, y Nueva York, 1964-71

— La estadía en Monterrey fue breve, ya que pronto se mudarían a Texas para trabajar en un doctorado.

— Estuvimos dos años en Monterrey, aunque el contacto con Texas se dio temprano. Cuando llegamos a Monterrey, peripecias de por medio, muy en la onda de lo que era estructura social, urbanización, fuerza del trabajo, y ese tipo de cosas –“desarrollo” era eso en el fondo– preguntamos dónde podíamos tener acceso a censos para saber qué era México a través de sus censos. Y nos dijeron que para encontrar ese material el mejor lugar, el más cercano, era la Universidad de Texas, que quedaba más cerca que la Ciudad de México.

Nos fuimos a ver los censos con un colega historiador que estaba vinculado a Texas porque se había ido a estudiar ahí. Ahí conocimos a Harley Browning, que era el director del Population Research Center. A partir de ahí armamos la investigación grande de Monterrey con él, que tenía fondos de la Fundación Ford para estudiar México. Y armamos el proyecto grande que fue la base de nuestras tesis y un libro que luego escribimos con Browning (Balán, Browning y Jelin, 1976).

— ¿Es por este vínculo con Browning que eventualmente se van a Texas a hacer el doctorado?

— No fue automático. En Monterrey estábamos eligiendo un lugar para ir. En esa época, el lugar para ir a hacer un doctorado en sociología en los Estados Unidos era Berkeley. Era el súmmum. Sobre la base de que Browning había hecho su doctorado en Berkeley y que ahí estaba Kingsley Davis –el gran sociodemógrafo de la época– nosotros hicimos un viaje. Primero estuvimos con Cicourel en la Universidad de California en Riverside; él estaba ahí entonces. Y luego tuvimos una entrevista con Davis y su grupo de trabajo. No nos gustó para nada. Nos dio la impresión de que ese señor usaba la ocasión de que unos potenciales estudiantes estaban ahí para tomarle examen a toda su gente joven. Cuán inteligente era la pregunta que hacían, cuán incisivos, cuán brillantes eran. La relación de autoridad era una que no iba con nuestro modo de ser. No era nuestra manera de pensar. Como el canal para llegar a Berkeley era este buen señor, lo descartamos. Texas era otra cosa, y teníamos un buen vínculo con Harley Browning.

Doctorado en la Universidad de Texas en Austin, 1966-68

— ¿Cómo fue tu experiencia en Texas?

— Llegamos en una circunstancia muy especial. Ya habíamos hecho el trabajo de campo de una investigación conjunta en Monterrey con quien iba a ser nuestro director de tesis. Ahí estábamos juntos, los tres –Jorge, Harley y yo– en igualdad de condiciones, prácticamente. Ibamos con un aval muy fuerte y llegamos no como estudiantes comunes que entraban a la escuela de posgrado, sino que veníamos como investigadores del Population Research Center, que dirigía Browning, para hacer un doctorado. El vínculo era más con los profesores que con los alumnos. Esa era una de las cosas que nos pasaba en ese espacio.

Teníamos que hacer las materias; rendimos los exámenes comprehensivos. Había que estudiar bastante y nos pasamos esos dos años encima de los libros. Recuerdo que, en el verano texano, con el calor que hacía, la preparación para los exámenes significó vivir tres meses en los que prácticamente no levantamos la cabeza, estudiando y preparando lo que teníamos que rendir. Al mismo tiempo, el Population Research Center, donde estábamos todos los días, era un lugar que se parecía bastante a Buenos Aires, en el sentido de que no había una jerarquía como la que vimos en Berkeley. Lo primero que nos llamó la atención era cuán tempraneros eran. La gente ya estaba ahí a las ocho de la mañana, y a las cuatro de la tarde se iban. Almorzábamos juntos, cada uno traía sus cosas, a eso de las doce. Si llegabas un día a las 8:30 de la mañana, ya no había lugar para estacionar.

Texas tiene una característica muy especial. A diferencia de otras universidades en Estados Unidos, se vive y se visita mucho las casas de colegas. Los profesores invitan a sus alumnos y no existe esta distancia enorme. A lo largo del tiempo que estuve en Texas, especialmente en el mundo latinoamericano o latinoamericanista, llegué a conocer las casas de todo el mundo. Cuando vas a otro lado, no te invitan a una casa ni por broma. Había algo que sí se parecía a este estilo más porteño.