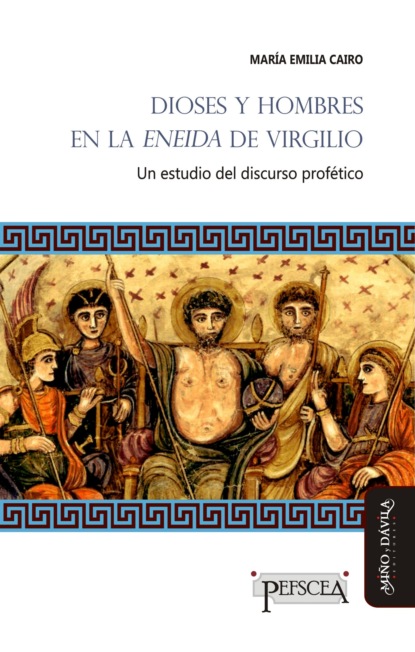

Dioses y hombres en la Eneida de Virgilio

- -

- 100%

- +

La visión optimista, patriótica e imperial es principalmente europea y en particular alemana. Schmidt postula que se fundamenta en la tradición germánica de una idea absoluta de estado y en la circunstancia histórica particular del debilitamiento alemán luego de la primera guerra mundial, que trajo como consecuencia el deseo de un gobierno efectivo con un liderazgo carismático.16 El personaje de Eneas como dux de los troyanos y el anuncio del futuro imperio romano se presentaban, pues, como modelos míticos de esa aspiración. Por el contrario, el pesimismo de la escuela de Harvard pone de manifiesto el escepticismo norteamericano hacia la idea de estado. La tradición estadounidense lo considera una entidad surgida de la delegación de un poder limitado y temporario, sin valor intrínseco en sí misma; en este marco, pues, resulta hostil la idea de un gobierno fuerte que el enfoque alemán atribuía al período augusteo.17 Schmidt considera que hechos históricos como el asesinato de Kennedy y la guerra de Vietnam funcionaron como catalizadores para manifestar esta desconfianza hacia el orden imperial en las lecturas de Eneida, como se observa en el desencanto y el recelo que trasuntan trabajos como los de Parry y sus seguidores.18

Dos años más tarde, R. A. Minson realiza un aporte similar al de Schmidt, en el sentido de que estudia la bibliografía virgiliana del siglo xx desde una perspectiva metacrítica, pero en este caso se ocupa de la denominación “escuela de Harvard” de manera exclusiva. El objetivo de Minson es cuestionar este rótulo, tal como lo plantea Johnson y lo continúa Harrison en los textos arriba mencionados. Según este crítico, se trata de una designación que abarca trabajos con perspectivas divergentes y que cataloga como pesimistas a estudios que proponen dudas moderadas.19 El resultado es una visión absolutamente polarizada de la crítica según la cual las interpretaciones posibles son o bien una celebración incondicional del orden imperial romano o bien un reproche rotundo a las pérdidas que la instauración de tal imperio supone. Es claro que la presentación de la crítica virgiliana en términos tan dicotómicos pasa por alto la amplia gama de lecturas posibles.20

Minson se dedica, como dice el título de su artículo, a “demoler el mito del pesimismo de la escuela de Harvard” indicando los rasgos que distinguen entre sí a cuatro estudios que se consideran emblemáticos de esta corriente: “Discolor Aura: Reflections of the Golden Bough” de R. A. Brooks (1953), “The Two Voices in Vergil’s Aeneid” de A. Parry (1963), “An Interpretation of the Aeneid” de W. Clausen (1964) y los libros The Poetry of the Aeneid (1965) y Virgil’s Aeneid (1995) de M. Putnam. Su fin es distinguir en estos análisis qué peso tiene la visión pesimista que destaca los sufrimientos de Eneas. En el caso de Brooks, por ejemplo, se afirma que el sufrimiento del protagonista es parte integral del proceso de fundación del orden romano; si bien el poema no finaliza en un tono de gloria y celebración, el acto final de la muerte de Turno es un acto necesario de pietas.21 Brooks, pues, considera la existencia de una trama en la que la fundación es una empresa exitosa llevada a cabo por un personaje piadoso, aun cuando existan dualidades e incongruencias igualmente importantes para la estructura del poema. Similar es, según Minson, el caso de Parry: establece en Eneida la presencia de dos voces –una pública, explícita, oficial, institucional, augustea; otra privada, implícita, íntima, personal, antiaugustea– que corren en paralelo, en dos niveles de lectura.22 El artículo de Clausen sí es más claramente pesimista: a pesar de señalar que Virgilio celebra el triunfo romano a la vez que presenta el dolor y el trabajo que implica, resulta desmedido el costo que Eneas debe pagar para obtenerla. Desde esta perspectiva, las críticas a la pérdida y el sufrimiento no aparecen en igual medida que el tono celebratorio, sino que lo superan.23 Por último, en el caso de Putnam, Minson advierte una lectura en la cual Eneas no siempre cumple con el ideal de pietas: en la segunda parte del poema (libros 7 a 12), adquiere un furor que lo lleva a burlarse de los piadosos, como Lauso, y a matar a Turno, incumpliendo el mandato de Anquises en el submundo (parcere subiectis) y actuando por impulso de la ira, no de la piedad.24 La conclusión del artículo es que la denominación de “escuela de Harvard” empleada por Johnson y Harrison pasa por alto las diferencias interpretativas señaladas, presentando como homogéneo un pesimismo que en realidad alberga distintas variantes.

En 2007 G. B. Conte publica dentro de la colección The Poetry of Pathos el artículo “The Strategy of Contradiction: On the Dramatic Form of the Aeneid”. Se ocupa de las dos principales tendencias en la crítica virgiliana, aun cuando consigne que la división resulta cada vez menos adecuada, puesto que cada una ha tomado elementos de la otra en los últimos años.25 Como había hecho Schmidt, señala que las lecturas de ambas surgen del mismo procedimiento interpretativo, consistente en presentar como total y único un aspecto parcial de la obra.26 El resultado es una dicotomía que pasa por alto el hecho de que el rasgo característico del estilo de Virgilio es la contradicción, un recurso tomado de la tragedia en virtud del cual coexisten dos posturas encontradas, cada una con sus argumentos y sus razones. Lo “trágico” de Eneida se encuentra para Conte en la configuración dialógica del poema. Si bien algunos estudios han catalogado de “trágicos” a personajes como Dido y Turno, lo han hecho en función de su final desafortunado, sin reconocer el dualismo de la tragedia como principio estructural de la épica de Virgilio.

En esto consiste la novedad del planteo de Conte: los autores que hablan de “dos voces” en Eneida, siempre otorgan la preeminencia a una de ambas o las ubican en dos niveles diferentes de lectura (el público vs. el privado, el oficial vs. el individual, etc.), haciendo que una resulte “más verdadera” que la otra.27 Quienes han estudiado Eneida como un poema optimista sin ningún lugar para la duda o bien como un texto pesimista, escéptico, que no permite una visión positiva, han reducido la complejidad del texto a una disposición unívoca. Se deben entender las contradicciones de Eneida como una invitación al pensamiento crítico, como un instrumento para comprometer al lector y hacerlo buscar nuevas formas, más complejas, de entender el mundo.28 Esta propuesta resulta estimuladora puesto que nos invita a apreciar la riqueza de Virgilio, a aceptar que Eneida puede ser al mismo tiempo, y en el mismo nivel, una visión gloriosa del imperium sine fine y una compasiva lamentación por el dolor humano.

1.2. Tratamiento de las profecías

Si se considera, ya de modo específico, el análisis de las profecías que se encuentra en los estudios sobre Eneida previamente tratados, puede comprobarse que se ocupan de ellas en forma aislada, i. e., cuando se ocupan del libro en que están ubicadas o al tratar un tema presente en ellas, pero no en el marco de un análisis general. Asimismo, es evidente que los grandes anuncios sobre el futuro de Roma –nos referimos, claro está, a la profecía de Júpiter en el libro 1, al discurso de Anquises en el 6 y al escudo de Vulcano en 8– reciben mayor atención que otros, cuyo contenido se refiere a las acciones inmediatas de la trama. Se trata de pasajes especialmente fértiles para la lectura política, rasgo fundamental de las dos grandes tendencias críticas descriptas en el apartado previo.

Con variantes menores, los estudios pertenecientes a la corriente denominada “optimista” han entendido los pasajes proféticos como afirmaciones de la fundación de Roma en tanto designio del fatum que se cumple con el beneplácito de los dioses. Desde la afirmación de Júpiter que corrobora el establecimiento de un orden apoyado en el sojuzgamiento del furor (1.292-296), hasta el escudo de Vulcano, que coloca en su centro el triunfo de Accio como punto culminante de la historia romana (8.714-728), pasando por el desfile de los futuros próceres romanos presentados por Anquises en el submundo (6.756-892), el poema plantea la historia romana, y en particular el gobierno augusteo, como télos de la trama. Todas las acciones de Eneas se entienden como demostraciones de la pietas que lo llevan a cumplir con los mandatos del destino.

La tendencia pesimista, en cambio, ha entendido que las profecías representan aquella utopía que no se cumple en la trama del poema puesto que el pius Aeneas acaba siendo doblegado por el furor, cuando el recuerdo de Palante desplaza toda posibilidad de duda y clemencia ante Turno para dar paso a la ira y al deseo de matar. El ideal del orden imperial se considera una promesa vacía que nunca llega a cumplirse. Asimismo, esta corriente subraya todos aquellos aspectos negativos que han sido eliminados u ocultados de los anuncios proféticos para no exhibir el costo excesivo que la construcción del imperio supone.

Reseñaremos en las líneas que siguen los trabajos dedicados específicamente a la cuestión de las profecías en Eneida.

En 1921 Herschel Moore publica el artículo “Prophecy in the Ancient Epic”, en el que analiza la profecía como rasgo característico de los poemas épicos de la antigüedad grecolatina. Realiza un recorrido por los anuncios que aparecen en Ilíada y Odisea de Homero, Argonáuticas de Apolonio de Rodas, Eneida de Virgilio, Bellum Civile de Lucano, Punica de Silio Itálico, Argonáuticas de Valerio Flaco y Tebaida de Estacio. Si bien este trabajo indica que los dos grandes temas de los vaticinios en Eneida son la búsqueda de Italia como tierra natal de Eneas y el surgimiento de la ‘nueva Troya’ después de un período de guerras, se trata de un análisis bastante general. Su objetivo no es realizar un estudio profundo de la profecía en el texto virgiliano, sino discernir el papel que desempeñan los anuncios en cada uno de los poemas tratados. Por otra parte, tampoco incluye una discusión acerca del concepto de discurso profético, que sólo es definido como “the foretelling of events” (1921: 100).

El estudio de James O’Hara Death and the Optimistic Prophecy in Vergil’s Aeneid (1990) es, hasta donde llega nuestro conocimiento, el único trabajo dedicado de manera exclusiva y específica a las profecías de Eneida que aspira a un análisis orgánico de la totalidad de los anuncios. La hipótesis del autor es que las profecías del poema se caracterizan por ser deceptivas, es decir, falsamente optimistas, ya que sólo alientan a sus receptores en tanto los engañan. Los anuncios presentan el aspecto favorable del destino, ocultando todo lo referido a los obstáculos que el destinatario deberá afrontar. Mediante la omisión de los hechos negativos que le esperan (ante todo, las muertes que sufrirán sus compañeros), presentan el futuro como plenamente exitoso y así logran que el receptor –en general, Eneas– desee avanzar en la consecución de su objetivo.29

El trabajo de O’Hara es central por varios motivos. En primer lugar, plantea una reflexión crítica acerca de las distintas perspectivas de los estudios virgilianos y presenta su aporte en ese contexto. En segundo lugar, analiza la totalidad de los pasajes proféticos de Eneida, es decir, no se limita a tratar los grandes anuncios sobre Roma sino que propone un estudio integral. En tercer lugar, realiza una sistematización de las características más sobresalientes de los vaticinios y establece los siguientes rasgos recurrentes del discurso profético:

1. descripción de la situación y el humor del receptor, que suele estar desanimado antes de la profecía;

2. afirmación de autoridad divina;

3. limitación de la profecía por medio del motivo si non vana;30

4. profecía alentadora, en general un llamado de la inacción a la acción con la omisión de una referencia oculta a la muerte de un personaje o a un evento desalentador;

5. pedido, promesa o recepción de confirmación de la profecía, comúnmente a través de un signo milagroso o del cumplimiento de parte del anuncio;

6. plegaria del receptor, en ocasiones con inclusión de un sacrificio; y

7. descripción del humor resultante del receptor.

El aporte novedoso de O’Hara es el paralelismo entre las profecías falsamente optimistas y el propio texto de Eneida. Quien leía o lee en los anuncios el futuro brillante previsto para Roma era o es engañado por un texto que omite los puntos oscuros de su historia: se trata de un planteo acorde a las lecturas “pesimistas” del poema.31 Así, los personajes engañados por la promesas deceptivas funcionan como modelos del lector de Eneida (O’Hara 1990: 132): “con las profecías sobre Roma, la posición del lector romano resulta perturbadoramente similar a la de los personajes del poema que reciben profecías optimistas”.

A nuestro entender, O’Hara se centra demasiado en el polo del emisor. Cuando trata la dificultad de que las profecías se comprendan adecuadamente, coloca el foco en la voluntad del emisor divino de incluir u omitir tal o cual dato sobre el futuro. Como consecuencia, las profecías resultan positivas y optimistas porque quien las pronuncia decide ocultar toda referencia a la muerte y el fracaso y, por ende, el destinatario no puede acceder a esa información.32 Así, desde nuestro punto de vista, O’Hara minimiza el papel del receptor en la decodificación del mensaje divino y coloca toda la responsabilidad en el autor de la profecía. Si un personaje humano no sabe que morirá o que deberá enfrentar un obstáculo, se debe exclusivamente a que los dioses han omitido ese dato de su anuncio de manera deliberada.

El propio O’Hara, unos años más tarde, cambia levemente su perspectiva en el artículo “Dido as ‘Interpreting Character’ at Aeneid 4.56-66” (1993). Toma de N. Schor (1980) la noción de “personaje interpretante”33 y se concentra en los procesos de comprensión de los signos divinos por parte de Dido en el libro 4 (luego del sacrificio expiatorio), Eneas en 8 (rayos y sonidos de armas en el cielo) y Turno en 9 (transformación de las naves troyanas en ninfas). Si bien resulta un giro considerable el hecho de que aquí O’Hara se concentre en el modo como los personajes descartan ciertas interpretaciones en favor de otras, el artículo mantiene el marco teórico de Death and the Optimistic Prophecy, sosteniendo que el poema establece una analogía entre las instancias de interpretación de anuncios proféticos y el proceso de lectura de Eneida.34

En efecto, existen en Eneida instancias de interpretación en las que un personaje –por lo general, Eneas– funciona como arquetipo del lector en su proceso de comprender una obra de arte. Se encuentran claros ejemplos de ello en los momentos en que Eneas se enfrenta a una representación plástica (el friso del templo de Juno en Cartago, las puertas esculpidas por Dédalo, el escudo de Vulcano) o a un texto o fenómeno que no comprende –y en esta categoría los anuncios del futuro ocupan un lugar privilegiado–.35

Ahora bien: entendemos que una aplicación absoluta de este enfoque, tal como lo propone O’Hara, niega al lector la capacidad de distanciarse del personaje y realizar una lectura diferente. El lector sí puede evaluar los pasajes proféticos ya de manera intratextual (por ejemplo, puede considerar los anuncios de Anquises a la luz de las palabras de Júpiter), ya extratextual (puede comparar las acciones de Eneas con otras versiones del mito, considerar los acontecimientos predichos sobre la base de su conocimiento histórico, etc.). Existe lo que Holt (1981: 305) denomina “perspectiva dual”, es decir, la convivencia de dos puntos de vista, el de los personajes y el del lector.

Si bien la característica principal de los mensajes divinos es su ambigüedad, este rasgo se verifica en el nivel intratextual y, como veremos, más por la capacidad acotada de los personajes humanos para realizar el proceso de interpretación que por el recorte de su contenido. La ambigüedad o anfibología se caracteriza, según Quintiliano, por presentar dos interpretaciones posibles de igual estatus, lo cual torna imposible la decisión a favor de una u otra lectura (Inst. Or. VII.9.14)36:

duas enim res significari manifestum est [...]. ideoque frustra praecipitur, ut in hoc statu vocem ipsam ad nostram partem conemur vertere. nam, si id fieri potest, amphibolia non est.

Pues es evidente que significa dos cosas […]. Por ese motivo, se propone en vano que en esta situación nos esforcemos por inclinar a nuestro lado esa misma palabra. Pues, si puede hacerse eso, no hay anfibología.37

En el mensaje ambiguo conviven dos posibilidades de interpretación que hacen indecidible el sentido. Cuando el destinatario de las profecías no comprende el sentido adecuado, no se debe, como dice O’Hara, a que los dioses retaceen los elementos que lo posibilitan sino, por el contrario, a que existe más de una opción interpretativa. En todo caso, el efecto poético logrado surge de la diferencia de conocimiento del fatum entre el lector y los personajes.

Por otra parte, es preciso tener presente que O’Hara, tal como señala en la introducción de su estudio, simpatiza con las lecturas pesimistas de Eneida. En este sentido, su propuesta de colocar al lector en una posición similar a la de los personajes y de afirmar que el poema es, como los anuncios divinos, un texto falsamente optimista, está en consonancia con su perspectiva general sobre el poema. Así, de la lectura política del texto en general –en Eneida el tono triunfal busca disimular las pérdidas que implica el establecimiento del imperio– deriva una interpretación de las profecías –los dioses ocultan a los hombres la información que pondría en riesgo el cumplimiento de sus designios–.

Habiendo resumido las posturas críticas sobre el poema en general y sobre las profecías en particular, en el siguiente apartado explicitaremos el marco teórico empleado en el presente trabajo.

— 2 —

La transmisión de profecías como práctica semiótica

Las profecías serán analizadas aquí en su dimensión comunicativa. Se trata de mensajes verbales que un emisor (una divinidad, un sacerdote o sacerdotisa, un fantasma) transmite a un receptor (otra divinidad, un hombre) para revelarle cierto acontecer futuro. Es fundamental el proceso de interpretación realizado por el destinatario para comprender de manera adecuada lo que se le trasmite.

Los anuncios dirigidos a personajes humanos constituyen un grupo especial dentro de este conjunto puesto que exhiben el particular fenómeno de la comunicación entre los dioses, poseedores del saber sobre el porvenir, y los hombres, cuya visión limitada de los hechos les impide adquirir acabadamente dicho conocimiento. En el caso de una profecía de un dios dirigido a otro (Júpiter a Venus, Neptuno a Venus), por el contrario, la diferencia de conocimiento es menor, puesto que, si bien el emisor posee un saber del que el receptor carece, ambos personajes gozan de un conocimiento sobre el futuro que está ausente en el caso de los personajes humanos.

La idea de que los dioses desean dar a conocer lo que sucederá y de que los hombres son capaces de recibir y comprender dichas revelaciones dio origen a la práctica antigua de la adivinación,38 que Cicerón define de la siguiente forma en el comienzo de su tratado De divinatione (1.1):

Vetus opinio est iam usque ab heroicis ducta temporibus, eaque et populi Romani et omnium gentium firmata consensu, versari quandam inter homines divinationem, quam Graeci μαντικήν appellant, id est praesensionem et scientiam rerum futurarum.

Existe una antigua opinión, sostenida sin interrupción ya desde los tiempos heroicos y confirmada por el consenso no sólo del pueblo romano sino también de todas las naciones: que entre los hombres circula cierta adivinación, a la que los griegos denominan mantiké, es decir, el presentimiento y conocimiento de las cosas futuras.

El semiólogo italiano G. Manetti analiza la adivinación antigua como práctica regida por una concepción del signo que trabaja por inferencia o implicación (si p, entonces q).39 En la mántica, el signo adivinatorio o semeîon, sea éste verbal o no verbal, cumple una función mediadora entre el saber total de la esfera divina y el conocimiento limitado del hombre. El resultado de esta mediación es la producción de significado por la cual el saber divino “irrumpe” en la esfera divina (Manetti, 2010: 15). El proceso no es sencillo y con frecuencia es necesaria la intervención de un intérprete que colabora en la dilucidación de dicho significado. La dificultad se debe a que el lenguaje que hablan los dioses no es el mismo de los hombres, aunque así parezca en un principio por su similitud en el nivel del significante. Según explica Manetti (1987: 29), “la palabra de la respuesta oracular […] es humana sólo como sonido, pero no produce ningún significado si se le aplica el código del lenguaje verbal de los hombres”. Los dioses envían sus mensajes en un lenguaje que parece humano pero no lo es, puesto que obedece a una lógica diferente; de allí la necesidad de un mediador que clarifique el sentido de la emisión oracular. Cicerón señala que los mismos dioses previeron la existencia de los intérpretes para que los hombres pudieran sacar provecho de sus mensajes (Cic. Div. 1.116):

Nam ut aurum et argentum, aes, ferrum frustra natura divina genuisset, nisi eadem docuisset, quem ad modum ad eorum venas perveniretur, nec fruges terrae bacasve arborum cum utilitate ulla generi humano dedisset, nisi earum cultus et conditiones tradidisset, materiave quicquam iuvaret, nisi consectionis eius fabricam haberemus, sic cum omni utilitate, quam di hominibus dederunt, ars aliqua coniuncta est, per quam illa utilitas percipi possit. Item igitur somniis, vaticinationibus, oraclis, quod erant multa obscura, multa ambigua, explanationes adhibitae sunt interpretum.

Pues de la misma manera que la naturaleza divina habría engendrado en vano el oro, la plata, el bronce y el hierro si ella misma no hubiese enseñado de qué modo llegar a las entrañas de la tierra; y sin utilidad alguna habría dado al género humano los frutos de la tierra y las bayas de los árboles si no hubiese transmitido su cultivo y condiciones; y tampoco serían útiles los materiales si no tuviéramos el arte de su confección; así, a toda ventaja que los dioses dieron a los hombres, fue añadida cierta arte por la cual dicha ventaja pudiera percibirse. Del mismo modo, a los sueños, los vaticinios, los oráculos, puesto que muchos eran oscuros, muchos ambiguos, han sido añadidas las explicaciones de los intérpretes.

Del fragmento de Cicerón se desprende un esquema comunicativo según el cual el mensaje que los dioses (emisores) envían a los hombres (receptores) queda oscurecido por el mismo canal a través del que se transmite (somniis, vaticinationibus, oraclis). Las explanationes interpretum funcionan como intermediarias para que el significado sea percibido por los hombres; de lo contrario, señala Cicerón, la adivinación resultaría tan inútil como los metales preciosos encerrados en la tierra si el género humano no supiera cómo extraerlos.

El esquema teórico de Manetti no procede del texto de Cicerón, sino del siguiente pasaje de Platón (Timeo 71e-72a)40:

Hay una prueba convincente de que el dios otorgó a la irracionalidad humana el arte adivinatoria. En efecto, nadie entra en contacto con la adivinación inspirada y verdadera en estado consciente, sino cuando, durante el sueño, está impedido en la fuerza de su inteligencia o cuando, en la enfermedad, se libra de ella por estado de frenesí. Pero corresponde al prudente entender, cuando se recuerda, lo que dijo en sueños o en vigilia la naturaleza adivinatoria o la frenética y analizar con el razonamiento las eventuales visiones: de qué manera indican algo y a quién, en caso de que haya sucedido, suceda o vaya a suceder un mal o un bien. No es tarea del que cae en trance o aún está en él juzgar lo que se le apareció o lo que él mismo dijo, sino que es correcto el antiguo dicho que afirma que sólo es propio del prudente hacer y conocer lo suyo y a sí mismo.

Allí aparece el verbo σημαίνει, traducido como “indican”,para expresar la revelación divina que se presenta a través del hombre ya en los sueños (καθ᾽ὕπνον), ya en estado de enfermedad (διὰ νόσον). Puesto que ese mensaje se transmite en un estado irracional, es menester analizarlo “con la lógica”, “con el razonamiento” (λογισμῷ) y así desentrañar los signos de los dioses. Manetti lo grafica de la siguiente manera41: