Dioses y hombres en la Eneida de Virgilio

- -

- 100%

- +

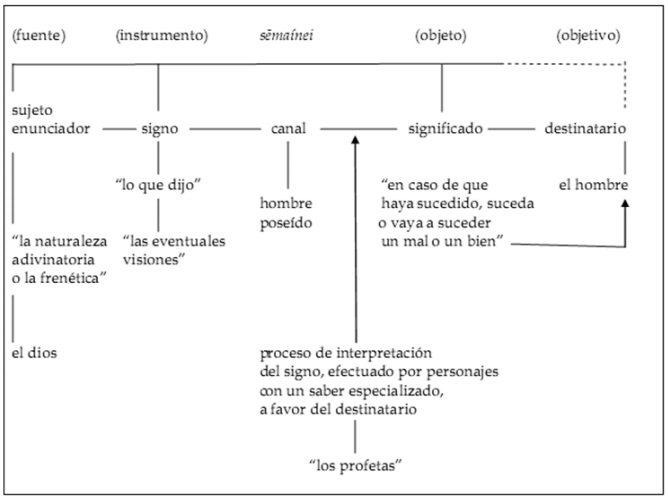

El signo es el instrumento mediante el cual las divinidades, dueñas del conocimiento total sobre el porvenir, comunican cierta información sobre los hechos futuros (el objeto en este esquema). Tal mensaje se transmite por un canal, que en este pasaje de Platón es el hombre poseído pero que también podría ser un oráculo, el vuelo de las aves, un sueño, etc. El hombre destinatario del signo divino debe realizar un proceso de interpretación para dar con el significado adecuado o, en caso de no poder hacerlo por sí mismo, acudir al saber específico de los profetas y sacerdotes que son capaces de advertirlo.

Este esquema comunicativo, si bien se desprende del párrafo de Platón acerca de la adivinación inspirada, sirve para representar todas las variedades de la mántica. La distinción principal es aquella entre la adivinación natural y la artificial.42 El primer tipo agrupa a las variedades adivinatorias que actúan sin necesidad de medios técnicos en virtud de la comunicación directa entre el dios y el alma humana (Cic. Div. 1.66):

Inest igitur in animis praesagitio extrinsecus iniecta atque inclusa divinitus. Ea si exarsit acrius, furor appellatur, cum a corpore animus abstractus divino instinctu concitatur.

Por consiguiente, existe en los espíritus un poder de predicción insertado desde el exterior e incluido por voluntad divina. Si se inflama muy fuertemente, cuando el espíritu se agita separado del cuerpo por un instinto divino, es llamado “furor”.

Cicerón incluye aquí la adivinación entusiástica43 y la oniromancia.44 La primera es la mencionada por Platón en Timeo y ocurre cuando el sacerdote o la sacerdotisa entra en estado de trance por la posesión del dios, que comunica su mensaje usándolo como intermediario. La segunda clase de adivinación natural es aquella que se produce a través del sueño. Mientras el hombre duerme, su alma se “libera” o “desata” de la realidad material del cuerpo y es capaz de entrar en comunicación con la divinidad (Cic. Div. 1.115):

Nam quae vigilantibus accidunt vatibus, eadem nobis dormientibus. Viget enim animus in somnis liber ab sensibus omnique inpeditione curarum iacente et mortuo paene corpore.

Pues las mismas cosas que les suceden a los vates cuando están despiertos nos suceden a nosotros mientras dormimos. Porque el espíritu, en los sueños, tiene fuerza, libre de los sentidos y de todo impedimento de las preocupaciones, mientras el cuerpo yace casi muerto.

La adivinación artificial, por el contrario, consiste en la obtención de conocimiento sobre el futuro a través de signos exteriores al hombre que son analizados mediante una serie de reglas propia de cada disciplina.45 Como explica Manetti (1987: 35), la adivinación artificial descansa sobre el supuesto de que existe cierta correspondencia entre micro y macrocosmos: el fenómeno que se toma como signo brinda información sobre el orden general del universo. Asimismo, constituye un ars específica que consiste en formular hipótesis acerca de los fenómenos que se presentan sobre la base de lo aprendido previamente mediante la observación (Cic. Div. 1.34):

Est enim ars in iis, qui novas res coniectura persequuntur, veteres observatione didicerunt.

Pues existe arte en aquellas que persiguen las novedades con la conjetura y que han aprendido las cosas antiguas por medio de la observación.

Pertenecen a esta categoría, según Cicerón,46 el examen de entrañas,47 la astrología,48 las suertes,49 el análisis de rayos,50 la interpretación de signos fortuitos (omina),51 la procuración de prodigios,52 el arte augural53 y la interpretación de libros sibilinos.54

La dicotomía entre adivinación natural y artificial sólo es aplicable al mundo griego, puesto que en el romano, en rigor, sólo existe la segunda.55 Para los pueblos itálicos, las divinidades transmiten el futuro ellas mismas, con su propia voz; las profecías no se revelan a través de individuos inspirados sino de manera directa, por medio de discursos mágico-proféticos, los carmina. Los seres sobrenaturales que se comunicaban de este modo con los humanos eran, principalmente, aquellos vinculados con el agua, como las ninfas (las Camenas, Carmenta, Canens, etc.), pero luego esta facultad se extendió a otras divinidades: Fauno, Fauna y Pico.56

Las profecías de Eneida con destinatarios humanos pueden estudiarse a partir de la propuesta teórica de Manetti. El enfoque es pertinente por dos motivos fundamentales. En primer lugar, dado que la emisión y recepción de profecías configuran procesos de comunicación entre dioses y hombres en los que se transmite el conocimiento divino acerca del futuro, constituyen instancias de divinatio. En muchas ocasiones, esto está corroborado por la presencia, junto al discurso profético en sí, de acciones rituales adivinatorias. Por otra parte, el propio Cicerón respalda la pertinencia de asimilar los signos divinos a los textos poéticos, cuando compara a los intérpretes de los dioses con los gramáticos (Cic. Div. 1.34)57:

Quorum omnium interpretes, ut grammatici poetarum, proxime ad eorum [quos interpretantur] divinationem videntur accedere

Los intérpretes de todos estos signos parecen comprender mejor el conocimiento futuro de aquellos a los que descifran, como los gramáticos [entienden mejor] el de los poetas.

Una vez aceptada la propuesta de considerar las profecías en el marco de las prácticas adivinatorias, pasamos al segundo fundamento de nuestro planteo, que se vincula con la valoración positiva de la divinatio en los textos virgilianos. Tal como observa F. Santangelo en su estudio Divination, Prediction and the End of the Roman Republic (2013), resulta central para Virgilio la cuestión de la adivinación en tanto interpretación de los mensajes divinos y vehículo de saber a la vez empírico y religioso. Se trata de una práctica vinculada al paradigma de la pietas,58 por lo cual en Eneida cobra una importancia primordial en relación con la configuración de su heroísmo particular.

Santangelo advierte que en el primer libro de Geórgicas se halla el uso intertextual más claro de De divinatione.59 El pasaje en el que se enumeran los prodigios posteriores a la muerte de Julio César (1.463-497)60 exhibe paralelismos notorios con la descripción de signos en el tratado ciceroniano, en particular con los párrafos 17 a 22 del libro I, que incluyen una extensa cita de De consulato suo. Según el crítico, esta extensa referencia se debe a que Virgilio comprendía que dicho pasaje estaba insertado en el marco de la discusión entre Marco y Quinto acerca de los límites de la adivinación y de su empleo en el contexto republicano.61 El pasaje de Geórgicas entabla con De divinatione un diálogo complejo no sólo en razón de las referencias intertextuales y la similitud temática, sino también en lo que atañe a la actitud crítica sobre el lugar de la adivinación en la religión y en la cultura romanas. En Virgilio no se discute si hay que aceptarla o rechazarla, sino que se subraya la importancia de interpretar correctamente los prodigios para adquirir cierto saber sobre el futuro y así evitar la desgracia: “la creencia de que el mundo está lleno de signos y que su interpretación correcta es posible y beneficiosa está en el centro del proyecto de Virgilio” (Santangelo 2013: 224).

En Virgilio, pues, se plantea no sólo la existencia de la divinatio como disciplina específica, sino también su utilidad como instrumento para alcanzar un verdadero aprendizaje acerca del futuro.62 El enfoque de Santangelo resulta así opuesto al de O’Hara, quien –en virtud de su lectura pesimista de Eneida– niega la posibilidad de que los dioses comuniquen un saber sobre el fatum y postula que todas las emisiones proféticas son intrínsecamente engañosas.63

La lectura de Santangelo coincide con nuestra propuesta por cuanto coloca el foco del proceso interpretativo en el destinatario de las profecías. Comprender un signo divino es posible pero es necesario un procedimiento para dilucidar su sentido. Así, este autor coloca como ejemplo el pasaje del augur Tolumnio en Eneida 12.244-256. Juturna ha intervenido enviando un signo: un águila que en vuelo rasante captura un cisne entre sus garras es atacada por las demás aves hasta soltar a su presa. El augur dictamina que se trata de un prodigio divino alentando a los rútulos frente al enemigo extranjero; no obstante, el desarrollo de los acontecimientos demuestra que el águila representaba a Turno y los cisnes a los troyanos.64 Lejos de presentar una visión negativa de la adivinación,65 este pasaje certifica la importancia de interpretar correctamente los mensajes divinos y demuestra que una lectura inadecuada resulta perjudicial para sus destinatarios.66

Los pasajes proféticos estudiados en este trabajo exhiben variantes en cuanto al canal por el que se transmite el mensaje divino: sueños (Penates en el libro 3, Anquises en el 5, Fauno en el 7, Tíber en el 8), sacerdotisa poseída (Sibila de Cumas en el libro 6), necromancia (aparición de las sombras de Héctor y Creúsa en 2, descenso a los infiernos de Eneas en 6).

En ocasiones, el propio dios se presenta en el nivel de los mortales, incluso durante la vigilia. Apolo interpela a Ascanio en el libro 9, aunque elige hacerlo bajo el aspecto del escudero Butes y su identidad divina sólo se conoce cuando se marcha (9.659-60). Lo mismo sucede en el caso de la aparición de Venus a Eneas en Cartago (1.314-417). La diosa aparece transfigurada como una doncella cazadora y su identidad se advierte sólo cuando se aleja (1.402-495):

Dixit et avertens rosea cervice refulsit,

ambrosiaeque comae divinum vertice odorem

piravere; pedes vestis defluxit ad imos,

et vera incessu patuit dea.

Dijo y, al apartarse, relució en su rosado cuello, sus cabellos exhalaron desde la cabeza un divino perfume de ambrosía, se deslizó su vestido hasta los pies y en su modo de andar se manifestó verdadera la diosa.

A pesar de que la regla general sea la transfiguración de los dioses para intervenir en el mundo de los hombres –es sabido que la presencia de la divinidad resulta abrumadora y hasta destructiva para los humanos–, en ocasiones puede suceder que no intervenga ninguna transformación, como sucede cuando Venus (en el libro 2) y la ninfa Cimodocea (libro 10) se revelan a Eneas con su aspecto divino.

En estos pasajes no existe un mediador que ofrezca una interpretación del signo divino –como sucede, por ejemplo, cuando Anquises formula una interpretación del discurso de Apolo en el libro 3–, sino que el destinatario mismo la realiza. En ocasiones, es explícita, ya que el receptor del mensaje dice qué ha comprendido y qué opina al respecto. Por ejemplo, en 6.103-123 Eneas expresa que lo que la Sibila acaba de profetizarle (los peligros en el Lacio, las guerras, la repetición de la guerra de Troya, el pedido de auxilio a una ciudad de origen griego) no constituye ninguna novedad, pues omnia praecepi atque animo mecum ante peregi (6.105). Pone de manifiesto que asocia el significado del anuncio de la Sibila al de otros anuncios previos. En otros casos, en cambio, no se manifiesta el pensamiento del personaje humano acerca del signo recibido, pero se observa cómo se comporta en razón de lo escuchado. Luego del anuncio del fantasma de Anquises, Eneas, haec memorans (5.743), reaviva el fuego, eleva plegarias y convoca a sus compañeros para proseguir el viaje. De modo similar actúa luego de escuchar al dios-río Tíber (realiza un ritual y eleva sus oraciones en 8.68-70) y a Cimodocea (agradece a Cibeles con una plegaria en 10.252-255). Al finalizar la extensa revelación en el submundo, el narrador dice que Anquises incendit animum famae venientis amore (6.889): no expresa si Eneas ha comprendido o no el contenido de la profecía, pero certifica que se ha cumplido el objetivo pragmático de entusiasmarlo con el fin de proseguir su empresa.

Lo cierto es que rara vez los personajes humanos comprenden los mensajes divinos adecuadamente. Esta oscuridad intrínseca del signo enviado por los dioses se debe a la visión “panóptica” de que gozan las divinidades.67 Mientras que el hombre sólo puede relacionar el signo con su presente, los dioses tienen la capacidad de contemplar al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro. Esto marca una diferencia entre dioses y hombres no sólo en lo que respecta al modo en que se transmite el saber, sino a la modalidad misma de conocimiento.

La causa de la “oscuridad” de las profecías y anuncios divinos puede explicarse en términos semióticos.68 Los hombres intentan dilucidar el significado del mensaje en su propio código, es decir, lo comprenden en lo que Manetti llama el “modo literal”, sin percibir que el modo de los dioses es el “enigmático”, puesto que el significado está cifrado en otro código distinto.

Los errores de interpretación pueden atribuirse a diferentes razones. La primera de ellas es la incapacidad de otorgar al signo o texto un sentido de acuerdo con las circunstancias reales conocidas. El hombre percibe el mensaje pero, al no hallar con qué sucesos u objetos vincularlos, no le otorga un sentido; la aparente falta de referentes para el mensaje hace aparecer al texto como absurdo. La segunda razón por la que se produce la falencia en la comunicación consiste en la atribución errónea de sentido: es decir, se deduce un significado referido a las circunstancias, pero equivocado. Este tipo de error puede producirse por homonimia, cuando el receptor interpreta como referente del signo a otra entidad del mismo nombre.69 Encontramos un ejemplo en el episodio de las arpías del libro 3. Cuando Celeno anuncia que el lugar de destino del viaje será reconocido en el momento en que una dira fames fuerce a los viajeros a comer las mensae, Eneas interpreta que se cierne sobre sus hombres una amenaza terrible; en realidad, con la palabra mensae la arpía se refiere a las tortas de cereal sobre las que se colocaban los alimentos.

Otra fuente de interpretación incorrecta, no estrictamente lingüística, es el equívoco, que, a su vez, puede deberse ya a la asunción de una creencia errónea (como le sucede a Edipo, que intenta rehuir los terribles sucesos anunciados por el oráculo de Delfos pero fracasa ya que sus acciones se fundamentan en la creencia de que sus padres son Pólibo y Mérope70), ya a un cambio de perspectiva (como ocurre en el caso de Creso, quien, desde su punto de vista, asume que “el poderoso imperio” que destruirá es el de los persas)71. Hallamos un ejemplo del primer caso en la forma en que Anquises entiende la frase antiquam exquirite matrem pronunciada por Apolo (3.96). El anciano considera que el dios se refiere a Creta, ubi gentis cunabula nostrae (3.105), puesto que de allí era originario Teucro, cuando en realidad la referencia era Italia, origen de Dárdano, como luego se ocuparán de aclarar los penates (3.135-188). Por otra parte, puede encontrarse una muestra del segundo tipo de equívoco en las palabras de Eneas sobre el anuncio referente a Palinuro recibido de Apolo (6.344-346). El dios había dicho finis… venturum Ausonios y Eneas había entendido que eso implicaba que su amigo llegaría sano y salvo a Italia, por lo cual se sorprende de ver su fantasma en el submundo; Palinuro explica que la profecía ha sido tan exacta que sólo se mantuvo incolumem en el momento del arribo, ya que a poco de llegar fue atacado por los nativos (6.358-361).

La cuestión a dilucidar es, pues, qué conocimiento del fatum logran adquirir los personajes humanos de Eneida a través de las profecías. El enfoque de Manetti, que considera la interpretación del signo divino como operación semiótica compleja, permite evaluar la oscuridad de las profecías como debida a la deficiente capacidad humana para atribuirles el significado adecuado. Los textos emitidos por los dioses son deliberadamente ambiguos y se presentan en el proceso de comprensión dificultades que obstaculizan la comunicación correcta del mensaje; a pesar de ello, partimos de la premisa de que hay un deseo de los dioses de comunicar y revelar el fatum y, como veremos, en ocasiones los personajes humanos logran comprenderlos, aun limitadamente.

— 3 —

Organización del estudio

El presente trabajo está dividido en tres partes. El análisis de los textos proféticos de Eneida abarca las partes 2 y 3; lo hemos antecedido de un estudio de la palabra fatum en el poema, que se desarrolla en la primera parte. Allí, puesto que las profecías constituyen instancias de comunicación del destino, se realizará una síntesis de las distintas posturas críticas acerca del término fatum, para luego indagar sus contextos de aparición en el poema y las diferentes interpretaciones posibles.

En las partes 2 y 3 serán objeto de análisis las profecías propiamente dichas, clasificadas según el nivel narrativo en que se ubican. El concepto de “nivel narrativo” está tomado de la teoría narratológica enunciada por Gérard Genette en el apartado “Discours du récit” de Figures III (1972) y en Nouveau discours du récit (1983).72 Interesa recordar que en este enfoque es fundamental la distinción entre historia [histoire, story], relato [récit, narrative] y narración [narration, narrating]. El primer término se refiere al “conjunto de los acontecimientos que se cuentan”, mientras que relato es “el discurso, oral o escrito, que los cuenta” y narración “el acto real o ficticio que produce ese discurso, es decir, el hecho, en sí, de contarlo” (Genette, 1998: 12).73 El objetivo de esta perspectiva teórica consiste en el análisis del discurso narrativo mediante el estudio de las relaciones entre relato e historia, entre relato y narración y entre historia y narración.74 Para ello Genette postula las siguientes tres categorías: 1) tiempo, que incluye orden (conexiones entre el orden de sucesión de los eventos en la historia y el orden temporal de su organización en el relato), duración (relaciones entre las duraciones variables de los eventos de la historia y la duración de su transmisión en el relato) y frecuencia (relación entre las capacidades de repetición de la historia y las del relato); 2) modo, que abarca distancia (relación entre el relato y la historia en lo que atañe a la mayor o menor cantidad de detalle y el modo más o menos directo de presentar los eventos) y perspectiva (relación entre el relato y la historia con respecto a la información que presenta según las capacidades de conocimiento de uno u otro participante de la historia; en general, el relato adopta lo que denominamos “punto de vista” de un participante); y 3) voz (relación entre la historia y la narración).

La noción de “nivel narrativo” tiene como fin dar cuenta de la existencia, dentro del relato primario, de otros relatos producidos por otros narradores en el marco de otras narraciones. Cada uno de estos relatos “enmarcados” o “incluidos” pertenece a un nivel superior al del relato en que se encuentra: cualquier evento relatado por una narración se encuentra en un nivel diegético inmediatamente superior que el nivel en el que se ubica el acto narrativo que la produce.75

Genette (1980: 162-164) critica la oposición entre diegesis y mimesis planteada por Platón porque, a su entender, en el relato la idea de mimesis es ilusoria en virtud de que el relato no “imita” ni “muestra” la historia que cuenta, simplemente la cuenta. Todo relato, sea oral o escrito, es un acto de lenguaje y, por ende, supone la existencia de un narrador que lo produce. En Nuevo discurso del relato explica este concepto con las siguientes palabras (Genette, 1998: 31; cursivas en el original): “El relato no «representa» una historia (real o ficticia), la cuenta, es decir, la significa mediante el lenguaje, con la excepción de los elementos verbales previos de esa historia (diálogos, monólogos), que tampoco imita, no porque no pueda, sino simplemente porque no lo necesita, porque puede reproducirlos directamente o, para ser más exactos, transcribirlos”.

La narración del relato primario pertenece al nivel que Genette denomina “extradiegético”. La historia narrada pertenece al nivel “diegético” o “intradiegético” del relato; aquí, a su vez, un personaje puede tomar la palabra y enunciar su propio relato. Si dentro de estos relatos hay nuevos narradores que cuentan sus historias, se pasa al nivel “metadiegético”.76 Los niveles “intradiegético” y “metadiegético” pertenecen al relato secundario.77

En el caso concreto de Eneida, el nivel extradiegético es el texto del poema en su totalidad, que comienza cuando el narrador, al que llamamos “Virgilio”,78 dice arma virumque cano. Cuando Eneas, siendo huésped en Cartago, cuenta sus aventuras, se erige en narrador intradiegético: los sucesos de la toma de Ilión y los viajes de los troyanos se encuentran en un nivel del relato superior a aquel en el que se encuentra el personaje. En un nivel todavía más alto se ubican los relatos de Sinón, Andrómaca, Héleno, narradores incluidos en el relato de Eneas.

Atendiendo a este enfoque, se tratarán en la parte 2 todos los anuncios del discurso del narrador extradiegético, mientras que en la parte 3 serán objeto de análisis las profecías del narrador intradiegético Eneas, que narra sus aventuras en Cartago. Como se ha dicho, el estudio de las profecías se realizará desde un enfoque semiótico, entendiéndolas como mensajes transmitidos a fin de presentar cierto aspecto del fatum, y atenderemos a su dimensión narrativa, en tanto estas revelaciones contribuyen al avance de la acción. Asimismo, las consideraciones en torno al concepto de “identidad” que hemos señalado al comienzo de esta introducción –principalmente los postulados teóricos de J. Assmann– servirán como marco para examinar la representación de los futuros romanos que puede hallarse tanto en el texto de las profecías como en el contexto de su emisión y recepción.

Las tres partes del estudio se completan con el apartado “conclusiones finales”, que reúne los resultados del trabajo.

Primera parte

El fatum en Eneida

El porvenir es tan irrevocable

como el rígido ayer. No hay una cosa

que no sea una letra silenciosa

de la eterna escritura indescifrable

cuyo libro es el tiempo.

Jorge Luis Borges, fragmento de “Para una versión del I King”, en La moneda de hierro (1976)

Si el fatum es lo que las profecías revelan, resulta indispensable adoptar una definición de este término. Los diccionarios consultados (Lewis-Short, Gaffiot, Ernout-Meillet, OLD) concuerdan en vincularlo con el verbo fari, “hablar, pronunciar” y enumeran las siguientes acepciones: fatum como emisión profética o profecía; fatum como decreto o determinación o voluntad de uno o varios dioses; fatum como destino particular de un individuo, como aquello que le tocará en suerte a lo largo de su vida; fatum como sinónimo de muerte, entendida como el límite o término de la vida de un individuo; fatum como ‘mala fortuna’ o ‘desgracia’ que debe sufrir un hombre; Fatum como divinidad, destino personificado.

Es preciso observar cuál o cuáles de estas acepciones aparecen en Eneida y qué lugar posee el fatum en relación con los demás personajes –especialmente con los dioses–. En este capítulo serán reseñadas las distintas opiniones críticas acerca del concepto de fatum en Eneida, para luego dedicarnos a analizar en qué contextos sintácticos y semánticos aparece el término. Finalmente, se considerará un pasaje del libro 15 de Metamorfosis de Ovidio que, a nuestro entender, ilumina los aspectos problemáticos de esta noción y propone una clave de lectura de las relaciones entre fatum, dioses y discurso profético en Eneida.

— 1 —

Estado de la cuestión

La discusión sobre la definición del concepto de fatum y su papel en la trama de Eneida aparece constantemente en la bibliografía crítica del siglo xx, tanto en los estudios generales sobre el poema, que la incluyen como referencia obligada en la descripción de la esfera divina y de los elementos religiosos, como en los artículos que indagan este aspecto particular del texto de Virgilio.79 Se revisarán aquí las principales posturas críticas en torno a la noción de fatum y, en especial, a su relación con los dioses en general y Júpiter en particular. En adhesión a la propuesta de Feeney, tendremos en cuenta aquí sólo los trabajos que otorgan al fatum y a los dioses la dimensión de personajes que actúan en la trama, tal como lo hacen los personajes humanos. A los fines de nuestro estudio, no nos interesan las definiciones del hado y de los dioses como símbolos de las pasiones humanas (Quinn, 1968: 305-306) o como meros recursos retóricos (Williams, 1983: 17, 34-35).80