- -

- 100%

- +

Mit neunzehn Jahren zog Greti Bilanz: Der Vater habe mit seiner strengen Erziehung sein eigentliches Ziel verfehlt. Wenn ich bestraft wurde, wollte ich mir nie mein Unrecht gestehen, und voll Trotz dachte ich dann: «Warte Du nur, bis ich einmal gross sein werde.» Ich glaube, kluge Überredung hätte bei mir weit mehr ausgerichtet, denn ich fragte von jeher nach dem «Warum» und werde jetzt noch von vielen ausgelacht, weil ich immer frage: «Warum?» Diese Strafen mögen auch schuld sein an dem Mangel an Selbstvertrauen, unter dem ich leide.314

Der strenge Pfarrer versagte der Tochter auch die Vergnügungen der Dorfjugend.315 Verzweifelt schaute Greti vom Fenster aus den Paaren zu, die beschwingten Schrittes zum Gasthaus zogen. War ich denn nicht jung und fröhlich! Wozu hatte ich denn heile Glieder, wenn ich sie nicht brauchen durfte? Sollte meine Jugend denn nur aus Lernen und Streben bestehen, und sollte ich das Beste, das ihr gegeben ist, die Fröhlichkeit, die Lebenslust und Lebensgier unterdrücken, nur weil ich in der menschlichen Gesellschaft den Rang einer Pfarrerstochter einnahm, den ich mir ja nicht einmal selbst gewählt. War ich denn «besser» als andere?316 Heimlich zog sie los und mischte sich unter die Tanzenden. Im Säli drehte sie einige Runden in den Armen der jungen Burschen, mit denen sie noch wenige Jahre zuvor Verstecken gespielt hatte. Lange traute sie sich nicht wegzubleiben. Nach einer Dreiviertelstunde schlich sie zurück ins Pfarrhaus, doch ihr Ausflug blieb nicht unentdeckt. Das erwartete Donnerwetter ertrug sie geduldig. Nach einer Woche eisigen Schweigens bat sie den Vater, ihr nicht mehr böse zu sein. Mit keinem Worte bat ich ihn um Verzeihung oder sprach von Reue, denn ich fühlte keine, und Reue heucheln konnte ich nicht. Ich wusste nur, dass ich es um des lieben Friedens und der Reputation meines Vaters willen nicht mehr tun würde.317

Tina Münger, 1925–2017, Pflegekind bei Gretis Eltern

vom ersten Lebensjahr bis zur Konfirmation

Ich durfte nie ins Dorf, nicht mal im Winter schlitteln mit andern Kindern. Sie hatten Angst, ich könnte etwas erzählen, das nicht zum Pfarrhaus hinaus darf. Ein Kind erzählt halt schnell mal etwas. Es hiess immer: Du gehörst nicht zu uns. Das tat unheimlich weh, das glaubt man gar nicht. Und doch – wenn es ums Helfen ging, da war ich ihnen recht. Ich musste es mir verdienen, dass ich dort sein durfte. Im Garten, das Pfarrhaus sauber halten, Fenster putzen, Böden putzen, Kästen rausputzen. Furchtbar! Weisst Du, man lebte ganz anders als heute. Nur allein ein Waschtag, da bist Du ja fast draufgegangen. Heute schmeisst Du das Zeug in die Maschine. Damals musstest Du reiben und raspeln und machen.

Papa Roffler konnte mich plagen bis aufs Blut, wenn er kontrollierte, ob ich in meinem Zimmer Ordnung halte. Er war so rechthaberisch. Er hat einem alles vergönnt, irgendwie. Man ist nicht drausgekommen, ist es der Beruf, der ihm nicht passt – was passt ihm nicht? Ich hatte einfach das Gefühl, das ganze Leben passt ihm nicht.

Nach dem väterlichen Machtwort war klar: Als Pfarrerstochter würde Greti in Igis immer eine Aussenseiterin bleiben.318 Immer öfter sehnte sie sich nach Furna. In dem Zweihundertseelendorf hoch über dem Prättigau lebten ihre Grosseltern, bei denen sie fast alle Schulferien verbrachte. Wenn sie im Tal aus dem Zug stieg und die stündige Wanderung zum Dorf hoch unter die Füsse nahm, freute sie sich, von den Entgegenkommenden das vertraute Furnerdeutsch zu hören. Schon beim Aufstieg wurde aus dem «Grüazi», das auf der zweiten Silbe betont kurz und fremd tönt und bei vornehmen Churerdamen zu einem bauchartigen «zi» wird, das vertraute, ein wenig naive «Grü-azi», das auf der ersten Silbe betont ist.319 Unbewusst glich ich meine Sprache der ihren an.320 Während der Ferien ging Greti ganz im Bauernleben auf. Ich machte meinem Grossvater jeden Abend den Stallknecht. Ich mistete den Stall aus, brachte den Tieren Wasser und Heu und melkte die Ziegen. Ich tauchte unter in dem Leben, dem Denken und Fühlen meiner Landsleute.321

In Furna fühlte sie sich frei und wiegte sich in der Illusion, endlich nicht mehr aussergewöhnlich zu sein. Fern der väterlichen Argusaugen ging sie mit den Bauernkindern zum Tanz. Es wurde auf einem Bretterboden, in einem kleinen, nur von einer Petroleumlampe erhellten Raume getanzt, und es war sehr gemütlich. Doch sie spürte bald, dass sie auch hier nicht dazu gehörte. Ich denke und empfinde anders als sie, obwohl ich von ihnen abstamme und vom selben Holz bin wie sie.322 Greti war überall fremd: als Pfarrerstocher an ihrem Wohnort Igis, als Auswärtige in ihrem Heimatdorf Furna. Wo ich daheim bin und wo ich wurzle, werde ich als eine Fremde empfunden, und wo ich meinesgleichen finde, bin ich nicht daheim.323

Elsi Aliesch-Nett, geb. 1925, Gretis Cousine

zweiten Grades, aufgewachsen in Furna324

Gretis Grosseltern waren Bauern im Bodenhaus in Furna, Joos war ein Einzelkind. Mir hat man erzählt, dass der Pfarrer und der Lehrer einmal ins Bodenhaus kamen und den Vater bearbeiteten, Joos nach Chur ins Gymnasium zu schicken, der sei doch so intelligent. Später war dann die Frage: Was jetzt? Eigentlich wollten die Eltern, dass der einzige Sohn den Bauernhof übernimmt, und sie hatten keinen Rappen, um ihn studieren und auswärts wohnen lassen. Wenn man Theologie studierte, bekam man Stipendien. Man musste dafür nach Abschluss des Studiums fünf Jahre im Kanton als Pfarrer arbeiten. Und der Christa, der Vater von Joos, war sehr, sehr fromm. Der freute sich, dass der Sohn Pfarrer studierte. Der Joos hätte eigentlich lieber Geschichte und Mathematik studiert. Das ging aber wegen des Geldes nicht.

Anna Bühler, geb. 1919, Hausangestellte

bei Gretis Eltern als 16- bis 20-Jährige325

Ob er ein guter Pfarrer war? Ach, darüber möchte ich eigentlich nichts sagen. Man kann wohl kein guter Pfarrer sein, wenn man muss. Pfarrer Roffler musste ja Theologie studieren. Er hat mir mal gesagt, er habe eigentlich Jurist werden wollen, durfte aber nicht. Jurist wäre das Rechte gewesen für ihn, hatte ich den Eindruck. Aber das gab es halt früher, dass die Kinder das machen mussten, was die Eltern wollten.

Sein Talent für Zahlen und Gesetze lebte Joos Roffler im Nebenamt aus, als Präsident326 der Stiftung Für das Alter, einer Vorläuferin der AHV, seinem Interesse für Geschichte und Politik ging er als Chefredaktor der Wochenzeitung Graubündner General-Anzeiger nach. Darüber lehrte er Bienenzucht an der kantonalen Landwirtschaftsschule Plantahof.327

Maria Metz, geb. 1935,

Tochter von Gretis Schwester Käti328

Der «Graubündner General-Anzeiger» war zu jener Zeit, vor allem im Ersten Weltkrieg, eine wichtige Informationsquelle. Mein Grossvater trug dazu Nachrichten aus der ganzen Schweiz und auch von sonstwo zusammen. Dieser General-Anzeiger beschäftigte die ganze Familie! Joos verlangte von seiner Frau Rezepte, um sie in der Zeitung abzudrucken, aber Betty war keine gute Köchin. Eine Leserin reklamierte darum, das könne man gar nicht kochen. Da setzte es ein Donnerwetter von Joos, doch Betty nahm alles leicht. Die Töchter mussten die Zeitung im Dorf austragen, was meine Mutter hasste.

Warum es Joos Roffler angesichts der eigenen unglücklichen Berufswahl wohl so wichtig war, eines seiner Kinder dereinst in seinen Fussstapfen zu sehen? Und woher er den Mut und den Horizont nahm, die Erstgeborene trotz ihres Geschlechts zu seiner Nachfolgerin zu bestimmen? Klar ist: Als Betty Roffler drei Töchter in Folge gebar und sich die älteste durch Wissbegierde und gute Schulleistungen auszeichnete, legte er all seine Hoffnungen in sie. Daran änderte auch die Geburt des Sohnes, als Greti zehn Jahre alt war, nichts mehr. Zwar sah der Vater auch ihn als Pfarrer, doch er wehrte sich erfolgreich gegen die väterlichen Pläne und studierte an der ETH Elektroingenieur.329 Greti hatte das Theologiestudium zu diesem Zeitpunkt längst abgeschlossen.

Als Kind sträubte sich die Älteste jedoch immer wieder gegen Vaters Willen. Im ersten Sekundarschuljahr fragte er sie, ob sie später die Kantonsschule besuchen wolle, doch sie wies diese Möglichkeit weit von sich. Ein Mädchen ging doch nicht auf die Kantonsschule!330 Tatsächlich waren Schülerinnen seit acht Jahren zur Kantonsschule Chur zugelassen, die erste hatte vor drei Jahren die Matur gemacht.331 Der Vater liess nicht locker und zerstreute Gretis Zweifel mit dem Argument, sie müsse ja nicht auf eine Kanzel steigen, es gebe genügend soziale Arbeit für weibliche Kräfte, vorderhand hätte sie nichts zu tun, als sich von ihm in Latein unterrichten zu lassen.332 Joos Roffler versteckte seine Ambitionen hinter einem bescheidenen vorderhand und verschleierte damit ihre Sprengkraft. Er übte sich in Zurückhaltung und überzeugte so seine Tochter. Zu Hause sitzen mochte sie nicht, und für ein Haushaltslehrjahr war es noch zu früh.333 Ich zählte sowieso erst volle zwölf Jahre und musste irgendwohin an eine andere Schule; warum sollte es da nicht die Kantonsschule sein? Als Maturandin bilanzierte sie: Jetzt wollte ich nicht, ich hätte die Kantonsschule nicht besucht. Denn ihr verdanke ich unendlich vieles. Und wenn es auch nur ist, um das zu können, worüber die Prinzessin im Torquato Tasso froh ist, wenn sie sagt: «Ich freue mich, wenn kluge Männer sprechen, dass ich verstehen kann, wie sie es meinen.»334

Dass Schülerinnen am Gymnasium nicht vorgesehen waren, zeigte sich schon an der Kleidung auf Klassenfotos: Die Jungen trugen Schuluniform, die wenigen Mädchen Alltagskleidung, Röcke und Blusen.335 Neben Greti gab es nur eine weitere Schülerin in ihrer Klasse, die jedoch von der Pfarrerstochter nichts wissen wollte.336 In Hildi Hügli, einer Schülerin, die eine Klasse über ihr sass, fand Greti die langersehnte Freundin. Manche Leseeindrücke, die die Freundin ihr vermittelte, hielt Greti in ihrem Tagebuch unter dem Titel Sentenzen von Hildi fest.

Man kann Nietzsche überall bewundern, nur nicht, wenn er von Frauen spricht. Er kannte offenbar nur solche, die noch keine waren, oder solche die keine mehr waren.

Nietzsche proklamiert zwar – Übermenschen – aber wie sollte er von einem «Unterweib» geboren werden können?337

Die beiden Freundinnen schrieben sich auch Briefe, in denen sie einander erzählten, was sie erlebten und wie sie sich nacheinander sehnten.338 Kurz vor der Matur schwärmte Greti: Sie gab mir eigentlich erst das geistige Leben, wenigstens das kritische Denken. Ohne sie wäre ich ein einseitig unglückliches Wesen geworden.339 Hildi ermutigte die Freundin, selbstbewusster zu sein, denn Greti war schüchtern und fand ihren Mund zu schmal, die Augen zu klein, die Nase zu gross.340 Hildi hat mir drei Gebote gestellt: Ich solle mich so kämmen, dass meine schönen Haare zur Geltung kommen. Zweitens müsse ich tanzen lernen und drittens in Gesellschaften meine Scheu ablegen.341 Dem Deutschlehrer in der Maturklasse fiel Gretis Schüchternheit ebenfalls auf. Nach einem Vortrag, den sie unter Zittern gehalten hatte, empfahl er ihr: Wählen Sie ja nie einen Beruf, da Sie ein einziges Wort öffentlich sagen müssen.342

Weil sie so schüchtern war, traute sich Greti auch nicht, Kinderlehre343 zu halten, wie es sich der Vater gewünscht hätte.344 Nicht für hundert Franken würde sie die Kinder unterrichten, da konnte auch die gleichaltrige Cousine Gretly Puorger nichts bewirken, die in Winterthur Sonntagsschule erteilte und Greti ermunterte, es ihr gleichzutun. Doch Greti winkte ab: Ich habe von Natur aus eine unüberwindliche Scheu davor, aus der Verborgenheit hervorzutreten. Schon in einer Gesellschaft mit mir unbekannten Menschen werde ich ganz still und verkrieche mich in mich selbst. Ihre Schüchternheit sei nicht mit Furcht vor Menschen zu verwechseln, viel eher spüre sie eine grenzenlose Unsicherheit. Alles scheint mir so verworren, das früher so einfach und selbstverständlich war. Je weiter ich in der Schule hinaufrücke, umso mehr sehe ich, dass ich nichts weiss, dass mein Wissen immer ein lückenhaftes sein wird. Hast Du nicht auch solche Zeiten? Ich weiss nicht, was ich noch werden soll, ich weiss nicht, wo die Grenze zwischen Gut und Böse liegt345. Und nun sollte ich, die ich mit allem im Unklaren bin, andere belehren wollen? Oh nein, so vermessen bin ich nicht! 346

Greti quälte sich mit existenziellen Fragen. Wozu war sie auf Erden? Was passierte nach dem Tod? Und: Existierte Gott? Wenn sie über solche Dinge nachdachte, stritten sich Glaube und Vernunft in ihr. Mir scheint es das Wahrscheinlichste, dass es nach dem Tode kein Weiterleben gibt. Dagegen protestiert aber ein Gefühl in mir, das sich mich nicht als gar nicht mehr existierend vorstellen kann. Aber vor der Geburt fühlte und dachte, lebte man doch auch nicht. Aber wenn man an kein Fortleben glaubt, wozu dann dieses Leben? Und wenn es eines gibt, wozu dann; könnte man nicht sofort in das jenseitige kommen? Immer, immer fortzuleben, muss aber doch furchtbar langweilig werden.347 Sie drehte sich im Kreis und landete immer wieder am selben Punkt. Und doch wollte, ja, musste sie Antworten finden. Ich möchte einen Glauben, der sowohl das Herz als auch den Kopf befriedigt.348

An Hildi, die nicht an Gott glaubte, konnte Greti sich mit ihren Zweifeln nicht wenden, denn sie fürchtete, die Freundin könne ihr mit ihrer messerscharfen Argumentation den Glauben ganz nehmen.349 Umgekehrt irritierte Greti auch die Gewissheit überzeugter Gläubiger. Neidisch und zugleich befremdet begegnete sie einer Sonntagsschullehrerin, die gleichaltrig war wie sie und deren Selbstgerechtigkeit sie provozierte. Die Szene hielt sie in ihrem Lebenslauf vor der Matur fest, Adressat war ihr Deutschlehrer, der dem Glauben kritisch gegenüberstand.

Greti: Sie sind Sonntagsschullehrerin?350 Aber doch nur bei den Kleinen?

Sonntagsschullehrerin: Nein, nein bei denen, die schon konfirmiert werden.

Greti: Ja, können Sie denn das, Sie sind ja noch so jung?

Sonntagsschullehrerin: Natürlich!

Greti: Das ist doch nicht natürlich; ich könnte das nicht, weil ich alles noch bei mir sondieren muss. Meine Freundin glaubt überhaupt nichts.

Sonntagsschullehrerin: Dann müssen Sie für sie beten!

Greti: Oh nein, das tu ich nicht, das ändert bei ihr doch nichts.

Sonntagsschullehrerin: Aber Sie als die Tochter eines Pfarrers sollten braver sein.

Greti: Ach was, mein Vater besetzt für die ganze Familie Platz im Himmel, das ist dann ein grosser Saal, und alle sitzen den Wänden entlang auf Bänken und langweilen sich.

Doch der Spott half Greti nicht aus ihrem Zweifel, und so wandte sie sich an den Vater. Der wusste, dass er sie nicht mit simplen Ratschlägen für den Glauben gewinnen konnte und schlug ihr vor, sich das Leben mit und ohne Gott vorzustellen und sich dann zu entscheiden. Greti fand die Antwort des Vaters wunderbar. Sie war stolz, dass er in ihr nicht mehr das Kind sah, dem man irgend etwas einreden konnte. Die Zeit der Prügelstrafen war vorbei. Sie fasste Vertrauen. Alles, was mich bewegte, brachte ich zu ihm, und er verstand mich immer. Er war mein bester Freund geworden.351

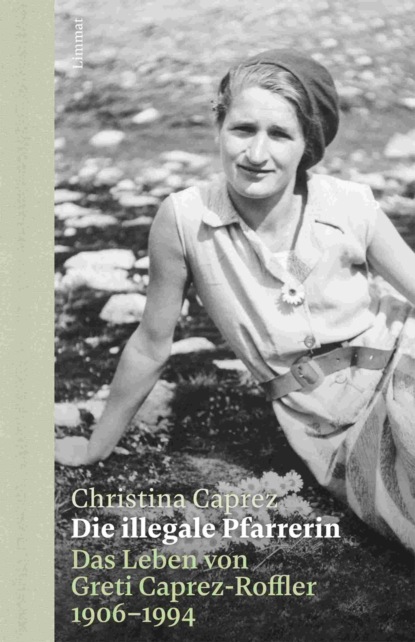

Chur,

Sommer 1924

An dieser jungen Frau ist alles weich: Nase, Kinn, Wangen, Unterarme und auch das helle Jerseykleid, das ihre Glieder umspielt. Die Sanftheit der Züge wirkt auf den ersten Blick kindlich, doch der konzentrierte Blick, der entschlossene Mund und das modische Kleid lassen einen anderen Schluss zu: Auf dem schmalen Geländer sitzt eine Jugendliche mit eigenem Geschmack und Willen, die, obschon sie in der Provinz lebt, die Modetendenzen der Welt verfolgt. Der industriell gefertigte Jerseystoff wird für Männerunterhosen verwendet, bis Coco Chanel in den 1920er-Jahren daraus schlichte, bequeme und dennoch elegante Frauenkleider nähen lässt: Ich mache Mode, in der Frauen leben, atmen, sich wohlfühlen und jünger aussehen können.352

Greti hat in ihr Fotoalbum lediglich die Initialen gesetzt: H. H. – Bei Rektors (Chur). Hildi Hügli ist die Freundin aus der Kantonsschule. Hildi, die Greti riet, ihre schönen Haare zu betonen und tanzen zu lernen. Ein Bild der Gastgeber hat Greti nicht eingeklebt. Rektor Paul Bühler und seine Frau haben Greti und Hildi eingeladen, womöglich, weil sie zu den wenigen Mädchen an der Schule gehören. Der Rektor hat drei Söhne und ein besonderes Faible für die Kultur der Antike und für klassische Schönheit.353 Es ist Sommer 1924, Hildi hat gerade die Matura bestanden.354 Ob sie sich für den Gastgeber so schön gemacht hat, für dessen Söhne – oder für ihre Begleiterin?

Flammenkrankheit

Den Sommer 1924 verbrachte Greti in einem Mädchenpensionat im Welschland, um Kochen, Haushalten und Französisch-Konversation zu lernen. Die Mitschülerinnen stammten aus England, Norwegen, Deutschland, Italien und der Schweiz, und waren zwischen sechzehn und achtzehn Jahre alt. Für die Bündnerin war es komplett neu, ausschliesslich unter jungen Frauen zu sein. Ist das ein Leben unter diesen Mädchen! Schön sind sie die meisten, einige sogar bildschön. Bewegung ist unter ihnen. Sie küssen sich, lachen und machen einen ungeheuren Krach. Ich habe aber bereits gemerkt, dass sie hinten herum übereinander schimpfen. (…) Diese Mädchen sind ganz anders als ich, oder bin ich nur nicht gewöhnt, mit Mädchen zu verkehren?,355 fragte sie sich. Verwundert beobachtete sie das Anhimmeln, Küssen und Schmeicheln. Beruhte die Zuneigung auf Gegenseitigkeit, dann gingen zwei junge Frauen eine Freundschaft ein, die exklusiv war. Erika ist verliebt in Alice, berichtete Greti ihrer Freundin Hildi. Alice aber hatte schon, bevor Erika kam, eine Deutsche als Freundin, und sie kommt nun zu spät. Immerhin erbarmte sich Alice und gab Erika abends einen Kuss, worüber Greti sich lustig machte: Habt ihr euch Zucker dazwischen gelegt, damit es süss wurde?356

Die Verliebtheiten unter jungen Frauen bezeichnete Greti im Tagebuch spöttisch als Flammenkrankheit.357 Die Beziehungen zu Jungen und die zu Mädchen beschrieb sie in ähnlichen Worten, sie sprach von Freundschaft, Verliebtheit und Liebe, von Küssen und Tränen, von wilder Sehnsucht und Eifersucht. Immer gab es ein Gebot der Exklusivität: So wie es undenkbar war, mit zwei Jungen gleichzeitig zu gehen, so konnte ein Mädchen auch nicht zwei Freundinnen zugleich haben. Trat eine zweite auf den Plan, versicherte sich das ursprüngliche Freundinnenpaar gegenseitig ihrer Bedeutung füreinander. Kannst Du Dich noch erinnern, dass ich zu Dir sagte: Wenn ich erfahren würde, dass ich Dich noch mit einem andern Mädchen teilen müsste, würde ich es nicht ertragen können?,358 wollte Greti von Hildi wissen. Trotz Verwandtschaft in der Wortwahl störte die Freundschaft zu einem Jungen diejenige zu einem Mädchen jedoch nicht. Beide konnten nebeneinander bestehen.

In der spärlichen Freizeit im Mädchenpensionat widmete sich Greti lieber ihren Büchern anstatt einer Liebschaft. Mich hat die grosse Lernwut ergriffen. (…) Jeden Tag müssen zwanzig Seiten Rousseau gelesen werden.359 Kein Wunder, galt sie zunächst als richtige, brave Pfarrerstochter.360 Doch seit sie bei einem Abendessen alle zum Lachen gebracht hatte, wurde sie scherzhaft nur noch die missratene Pfarrerstochter genannt. Und schliesslich fand auch Greti eine Flamme im Mädchenpensionat. Wer hätte das geglaubt! Ich glaube ganz sicher, die Flammenkrankheit ist ansteckend. Ich habe nämlich eine Flamme für Trudy Gassmann.361 Ich liebe sie, weil sie so schneidig und stark ist.362 Auch Trudy fand Gefallen an Greti. Sie liebt alle Bündner. (…) Und als sie heute Abend den letzten Tanz mit mir tanzte, sagte sie, sie liebe mich, weil ich so offen sei.363 Doch Gretis Flamme überdauerte die Sommerferien nicht. Die Flammenkrankheit war ein Fieber, das im Internat besonders schnell entflammte, zum Ende der Pensionatszeit aber ebenso rasch wieder erlosch. Gretis wahre Liebe galt Hildi, der Schulfreundin aus Chur.

Im Nachlass finden sich nur noch einzelne Seiten aus Gretis beiden ersten Jugendtagebüchern. Vor ihrem Tod steckte sie die Fragmente in einen Umschlag, den sie ins dritte Tagebuch legte. Offenbar war es ihr wichtig, genau diese Bruchstücke aufzubewahren. Dazu gehörten die Aufzeichnungen zum Generalstreik und ein Gedicht, das Hildi der Freundin 1923, im letzten gemeinsamen Sommer, bevor sie aus Chur wegzog, ins Tagebuch schrieb.

DIE FREUNDIN

Deine Briefe haben goldenen Rand

Und steht viel Törichtes drin!

Doch über das weisse Linnen hin

Ging Deine schmale Hand.

Du ahnst nicht, wie glücklich ich bin,

Da heut Deinen Brief ich fand.

Ist doch Dein ganzes Herz darin

Vertrauens Unterpfand.

Deine Briefe haben goldenen Rand

Gleich wie Dein krausbraun Haar

Als die Sommersonne ihr Licht so klar

auf Dich herniedergesandt,

Damals, als Du am Flussesrand

schlank lagst im feuchten Sand,

Da Dich, halbnackt am wellgen Strand

Mein heisser Blick verschlang.

Deine Briefe haben goldenen Rand

Wie Dein Ringlein mit rotem Rubin,

Das du gleich einer Königin

Trägst an der schmalen Hand.

Du ahnst wohl nicht, wie schlecht ich bin,

Du Kind aus Märchenland!

Doch Dein schlanker Leib, Dein Herz, Deine Hand,

S’liegt all mein Glück darin.

Aug. 1923

Eigentlich war es nicht dazu bestimmt, in diesem Tagebuch zu stehen. Aber nun – basta.

H. Hügli364

1924, ein Jahr früher als Greti, machte Hildi Matur und zog zum Studium nach Bern. Ich suche überall Hildi und sehe sie um jede Strassenecke biegen und bin doch allein,365 schrieb Greti im Tagebuch, und an Hildi: Im Nebenzimmer spielen Mama und Käti Klavier und Geige, und in jedem Ton liegt die Sehnsucht nach Dir.366

Doch die Freundschaft zu Hildi, die Greti so viel bedeutete, wurde jäh unterbrochen. Im Dezember 1924 verbot der Vater Greti jeden Verkehr mit der Freundin. Das Machtwort kam für sie aus heiterem Himmel. Hildi zu verlieren, war unvorstellbar. Als ich ihn nach dem Grunde des Verbotes fragte, antwortete er, sie bedeute für mich die grösste Gefahr. Darauf verlangte ich zu wissen, wieso er so plötzlich dazu gekommen, nachdem er zwei Jahre lang unsere Freundschaft ruhig mitangesehen. Er antwortete, er könne mir die Quelle seiner Befürchtungen nicht nennen, worauf ich ihn beschuldigte, heimlich Hildis Briefe gelesen zu haben. Er verteidigte sich mit keinem Wort, sondern sagte nur: «Du lieferst damit ein Geständnis!» (…) Am meisten schmerzte mich, dass mein Vater nicht offen war und nicht einfach sagte: Sie soll das und das getan haben. Weisst Du davon und wie stellst Du Dich dazu?367 Der Verdacht des Vaters, seine Tochter und Hildi hätten eine sexuelle Beziehung, war unaussprechlich, und auch Greti wagte es nicht, ihn beim Namen zu nennen. Statt dessen betonte sie, als sie sich später an Hildi erinnerte, den nicht körperlichen Charakter ihrer Freundschaft: Wir gingen nie Arm in Arm, wie die Mädchen es sonst zu tun pflegen, und küssten uns auch nie.368

In ihrem Tagebuch liess Greti ihrer Wut auf den Vater freien Lauf. Was soll Dein Verbot nützen?, schrieb sie sich in Rage. Gedanken sind zollfrei, und ich werde täglich, stündlich an sie denken müssen.369 Was hatte ihn überhaupt auf seinen Verdacht gebracht?370 Diese Frage beschäftigte sie mindestens ebenso sehr wie das väterliche Verbot an sich. Nach der Standpauke kam der Vater nicht mehr auf das Thema zu sprechen. Greti war froh darum. Im Tagebuch hielt sie fest, was sie ihm hätte sagen wollen: Siehst Du, unser Briefwechsel war so eine Art Beichte, und wir legten so alles Böse ab, nachdem wir es niedergeschrieben.371 Zwischen Moral und Verderben, Fantasie und Realität lag nur eine feine Linie. Eine trennscharfe Unterscheidung zwischen dem, was die Freundinnen dachten und dem, was sie taten, gab es nicht: Meistens waren es nur Gedanken, notierte Greti in ihrem Tagebuch. Meistens.

Erstaunlich offen beschrieb Greti die Episode in ihrem Curriculum Vitae zu Händen des Deutschlehrers vor der Matur. Womit auch immer der Vater ihr drohte, sie würde ihrer Freundin treu bleiben. Sie und der Vater seien schliesslich auch nicht frei von Sünde. Ich muss zu ihr halten; denn ich verdanke ihr zu viel, und wenn wir uns die Mühe nehmen wollten, vor unserer eigenen Türe zu kehren, würden wir vielleicht dort genug Unrat finden und sie ihre Sachen allein «auskäsen» (lösen) lassen. Ich denke auch keinen Augenblick daran, ein Urteil zu fällen. Ich bin im Gegenteil dem Schicksal dankbar dafür, dass es mich nicht in Versuchung geführt (…)372. Dem Vater zu gehorchen und den Kontakt zu Hildi abzubrechen, kam für sie so oder so nicht in Frage. Ich hätte mich selbst verachten müssen, wenn ich jetzt abgebrochen hätte. Ja, ich liebte sie noch mehr als vorher, denn meine Liebe wurde angetan mit dem Märtyrerstrahlenkranz.373