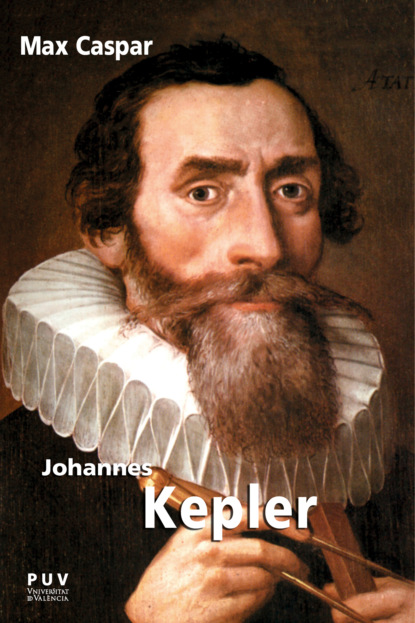

Johannes Kepler

- -

- 100%

- +

El principal desacuerdo entre Tycho Brahe y Kepler radicaba en sus posturas frente a Copérnico. El primero rechazaba la nueva concepción del mundo, sobre todo por motivos teológicos, y explicaba el movimiento de los planetas recurriendo a una hipótesis a medio camino entre la interpretación de Tolomeo y la de Copérnico. Situaba Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno alrededor del Sol, y este, junto con sus acompañantes, girando a su vez alrededor de una Tierra inmóvil que ocupaba el centro del universo. También asumió de Tolomeo la rotación de la esfera de las estrellas fijas. Kepler se opuso por completo a este sistema, que fue presentado al mismo tiempo con una forma similar por otros hombres [128], como Röslin y Ursus, y que encontró aceptación en amplios círculos. Kepler no quería saber nada de semejante chapuza. Veía en ella un apaño inadmisible. «Porque en lo que concierne al libro de la naturaleza, nosotros los astrónomos somos pastores del Dios supremo, conviene no pensar en la gloria de nuestro ingenio, sino, por encima de todo lo demás, en la gloria de Dios. Quien está convencido de ello no publica a la ligera algo diferente de lo que cree por sí mismo, y no se aventura a modificar las hipótesis a menos que con ello permitan explicar los fenómenos con mayor fiabilidad. Tampoco se obstina demasiado en superar a grandes sabios como Tolomeo, Copérnico u otros con la notoriedad de nuevos descubrimientos» [129]. Con su admiración entusiasta por Copérnico, Kepler empleó entonces humildes palabras para expresar su coincidencia con él: «Como estoy plenamente convencido de la teoría copernicana, un temor sagrado me impide proponer algo distinto, ya fuera por dar celebridad a mi espíritu, ya por agradar a la gente que en gran parte se enoja por la extrañeza que causa. Me basta con la gloria de custodiar con mi descubrimiento la puerta del templo en el que Copérnico sirve a Dios desde el altar mayor» [130].

Lo que ocasionó a Kepler mayores quebraderos de cabeza en la defensa de Copérnico fue el postulado de que la esfera de las estrellas fijas debía poseer un diámetro inconmensurable [131], puesto que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol no induce ningún desplazamiento aparente y en sentido opuesto en la esfera de las estrellas fijas, ninguna paralaje. Kepler rechazaba la creencia en un universo infinito como la actual. Si tuviera que creer, dice él, que no existe ningún modo posible de determinar la distancia de las estrellas fijas en relación con la distancia del Sol, entonces este único argumento le causaría más dificultades para la defensa de Copérnico que la oposición unánime de mil generaciones. Para llegar al fondo de la cuestión empleó observaciones propias y se dotó de otras similares de Galileo, Tycho Brahe y Mästlin [132]. Quería saber si no se podían observar pequeños cambios [133] en la altura de la estrella Polar entre el acaecimiento del solsticio de invierno y el de ambos equinoccios. Sin duda empleó un aparato muy tosco, construido con unos cuantos travesaños. Cuando Herwart von Hohenburg le preguntó por él, Kepler le respondió bromeando que su observatorio había salido del mismo taller que las cabañas de nuestros antepasados [134]. Es de suponer que el resultado fue negativo o, cuando menos, muy impreciso. Quedaba un largo camino desde aquella observación rudimentaria hasta que Friedrich Wilhelm Bessel lograra establecer por primera vez una paralaje en 1838 utilizando un método genial.

Otras indagaciones que ocuparon al ferviente estudioso guardan relación con la rama de la cronología, a la cual se dedicaron muchos estudiosos de la época. Una de esas cuestiones concernía a la cronología del Antiguo Testamento. Tras un minucioso procedimiento exegético, Kepler colaboró con Mästlin para recopilar los datos cronológicos que aparecen en los libros históricos y para calcular a continuación el número de años que habían trascurrido desde el primer día de la creación con el fin de averiguar la posición del Sol, la Luna y los planetas en el principio de los tiempos [135]. ¡Aquella configuración debió ser especialmente admirable y simétrica! También Herwart von Hohenburg era amigo de indagaciones cronológicas. En los estudios que realizó sobre la materia, se afanó por esclarecer un pasaje de Lucano perteneciente a su obra sobre la guerra civil entre César y Pompeyo, donde el poeta latino describe en detalle una conjunción extraordinaria. Para determinar la fecha exacta en que pudo haberse producido una configuración astral como aquella, recurrió a una serie de estudiosos entre quienes se encontraba Kepler [136]. Este dedicó gran esfuerzo a dichos cálculos para complacer al eminente señor, y al final concluyó que el pasaje en cuestión solo podía responder a un juego poético basado en reglas astrológicas [137]. Otra consulta de Herwart tuvo que ver con una referencia de un autor clásico según la cual en el año 5 antes de Cristo el planeta Mercurio habría ocultado Venus [138]. Apenas salía Kepler de los complicados cálculos que requerían aquellas cuestiones cuando su protector le venía con nuevos encargos de ejecución no menos costosa. Herwart deseaba determinar con precisión la fecha de nacimiento del emperador Augusto [139] a partir de las fuentes históricas, y elaborar la carta natal correspondiente con el objeto de explicar ciertos textos conservados. También tuvo que satisfacer esta demanda. La mayoría de estos estudios dispensó a Kepler más trabajo que divertimento, y a veces hasta le hicieron perder la paciencia, si bien con ellos también sacó algún provecho para sí. Le sirvieron para familiarizarse con la literatura de los clásicos, para ejercitarse en ciertos cálculos astronómicos y para iniciarse en las confusas relaciones del calendario romano, todo lo cual le resultó muy útil para sus estudios posteriores.

El intercambio epistolar que mantuvo con el canciller de Baviera le procuró otra ventaja que no debe pasarse por alto. Dada su posición, Herwart se carteaba con muchos hombres de ciencia y tenía numerosos contactos incluso dentro de la corte imperial. Al mencionar por doquier el nombre del joven matemático territorial de Estiria con palabras de recomendación y de elogio, contribuyó a hacerlo conocido en círculos más amplios y a allanarle el camino para salir de la angostura de su entorno en Graz y acceder a un mundo más vasto. Por otra parte, sería erróneo pensar que el intercambio epistolar con Herwart se limitó tan solo a las indagaciones cronológicas mencionadas. A Herwart le complacía mucho estar al tanto del resto de tareas científicas de su protegido, y mostró un interés muy activo por ellas. Además, este hombre de mundo tampoco dejó de ofrecerle jamás su consejo ante las dificultades externas. Era un pensador cabal que también se mostró contrario a la astrología. Planteando un interrogante crítico conseguía que Kepler volviera a poner los pies en el suelo y lo obligaba a replantearse con objetividad sus ideas, porque las alas de su especulación lo arrastraban con demasiada facilidad a las alturas.

A pesar de todo lo que se ha comentado hasta ahora, aún no está completa la relación de las cuestiones que Kepler abordó en sus estudios. Así, en sus cartas se le oye discutir mucho sobre la declinación magnética [140] y sobre métodos de ensayo que utilizó para investigar los fenómenos del magnetismo. La oblicuidad de la eclíptica y su variación aparente con el paso del tiempo le inspiraron, a falta de datos precisos, reflexiones «filosóficas» [141]. La observación de los holandeses durante sus célebres viajes a tierras boreales (1594-1596) en los que vieron salir el Sol varias jornadas antes de lo que indicaban sus cálculos, le planteó un enigma [142] que quiso resolver. Y, por último, inició las anotaciones meteorológicas que fue tomando día tras día a lo largo de un par de décadas y que debían ayudarlo a esclarecer la influencia de los astros en el clima.

PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE LA ARMONÍA DEL MUNDO

Todos los estudios mencionados hasta ahora se efectuaron a la vez, a pesar de apuntar a direcciones tan diferentes. De hecho, constituyeron bloques aislados para obras posteriores, sin que por el momento dieran lugar a ninguna creación. Sin embargo, en el verano de 1599, cuando dio sepultura a su hijita y las nubes del cielo de Graz se cernían cada vez más amenazantes, sus esfuerzos se concentraron en una sola idea que luego pudo emplear como base rigurosa para una de sus obras principales. Se trataba de la armonía y de la obra cuyas partes esenciales esbozó y que no aparecería madurada hasta pasadas dos décadas; era su Harmonice Mundi, su Armonía del mundo [143]. En aquellos meses se fraguaron partes fundamentales de este libro, cuando no su redacción, sí al menos su disposición y contenido. Aunque en otro capítulo se ofrecerá un análisis más detallado de la conocidísima obra, en este punto debemos comentar algo acerca de aquellas ideas básicas, las preferidas por su espíritu, las que lo acompañaron a lo largo de toda la vida, las que lo consolaron, le dieron alas y lo maravillaron y, además, se nutrieron de sus otras indagaciones astronómicas fructíferas.

En el célebre capítulo 10 del primer libro de Copérnico, donde este bosqueja a grandes rasgos su nueva concepción del mundo, Kepler había leído la siguiente frase: «En esta disposición encontramos una simetría admirable del universo y una armonía en la relación entre el movimiento y el tamaño de las órbitas, que no podemos encontrar en ninguna otra parte» [144]. ¿En qué consiste esa simetría, esa armonía del mundo visible? ¿Dónde encuentra sus bases más profundas? ¿Cómo logra reconocerla el ser humano? Dios no ha creado nada sin un plan y, en su sabiduría y bondad, confirió al mundo la máxima belleza. Este porta en su interior los rasgos del Creador todopoderoso y es copia suya. Pero Dios dotó al hombre de un alma racional, y con ello lo convirtió en su fiel reflejo. Kepler se sintió llamado y empujado por toda la disposición de su ánimo a apoyar aquella frase de Copérnico a través de la tríada que forman los conceptos de arquetipo, copia y reflejo, a desarrollar aquella sentencia en toda su amplitud y profundidad.

Cuando se habla de armonía se piensa ante todo en la música. La sensación de eufonía que producen ciertos tonos, bien cuando se suceden unos a otros de acuerdo a determinados intervalos o bien cuando suenan al unísono, constituye una de las experiencias más inmediatas del alma humana. Como la música se basa en esas sensaciones primordiales, consigue expresar, mejor que todas las palabras, las emociones más íntimas y profundas del corazón humano. Absorta y extraviada, el alma se hunde en la esencia de su origen, conmovida y vencida por el poder de los tonos. En dichoso arrebato se eleva, llevada por sus alas, hasta las alturas más absolutas donde intuye su eterna morada. A través de los sentidos la música desvela un mundo sobrenatural en el que todo es como debe ser, en el que la voluntad y la ley concuerdan, y en el que la verdad se descubre con toda su belleza ante el espíritu perceptor. Desconocemos la procedencia de ese poder mágico, solo nos limitamos a experimentarlo. La música le ha sido concedida al hombre como un regalo del cielo. Cuando se indaga en las condiciones físicas que producen cada tono y acorde, se llega a algo muy distinto que no tiene nada que ver con el colorido sensitivo de la emotividad. De hecho, los hombres debieron de considerar una revelación la primera vez que descubrieron que dos cuerdas de la misma tensión y consistencia producen sonidos armónicos si sus longitudes son proporcionales a ciertos números enteros pequeños. De manera que la octava de un tono de partida se produce cuando esa proporción es de 2; la quinta, con una proporción de 2/3; la cuarta, con 3/4; la tercera mayor, con 4/5; la tercera menor, con 5/6; la sexta menor, con 5/8; la sexta mayor, con 3/5. ¿Acaso no se trata de una relación prodigiosa? ¿Qué tiene que ver la percepción espontánea de un acorde agradable con las proporciones numéricas? Y, ¿por qué no emiten sonidos armónicos otras proporciones numéricas, como por ejemplo 5/7? Es evidente que entre el reino de los tonos y el de los números, que para un espíritu inocente se encuentran muy alejados entre sí, se oculta una relación basada en la esencia del alma.

Esta fue la materia en la que Kepler se zambulló. Los primeros en descubrirla fueron los griegos, quienes, siguiendo un rasgo característico de su labor intelectual, fundaron la ciencia de la armonía, la cual pasó a formar parte de las matemáticas y ocupó un lugar central en su sistema educativo. Aunque no sea con plena justicia, la tradición atribuye este mérito a la figura de Pitágoras. En el diálogo Timeo, Platón expuso su teoría de la armonía e intentó establecer una escala musical ideal mediante especulaciones fantásticas basadas en los cuatro primeros números. En ella solo aceptó como consonancias propias la octava, la quinta y la cuarta, y a partir de ellas trató de definir a priori las consonancias impropias de tonos enteros y de semitonos. Kepler recibió especial estímulo de Proclo, un autor neoplatónico al que ya en aquellos años estudiaba con entusiasmo. Sintió que le hablaba el alma cuando leyó en él: «Las matemáticas son las que mejor contribuyen a la observación de la naturaleza, en tanto que revelan la estructura bien ordenada de pensamientos a partir de la cual se creó el todo… y [las matemáticas] presentan los elementos primordiales simples en toda su estructura armónica y proporcionada con la que también fue creado el cielo en su totalidad tomando en sus partes individuales las mismas formas que aparecen en dicha estructura» [145]. La teoría antigua de la armonía fue trasmitida fundamentalmente por Boecio, el famoso hombre de Estado y filósofo en la corte del rey ostrogodo Teodorico. Durante la Edad Media su obra sobre la música tuvo una importancia para la enseñanza de la armonía casi comparable a la que adquirió el Almagesto de Tolomeo para la astronomía. Desde la época de Boecio, la armonía se enseñó en el cuadrivio junto a las materias de astronomía, geometría y aritmética.

Aunque al determinar las proporciones armónicas los pitagóricos se habían abandonado a una mística de los números confusa y apenas inteligible, Kepler se decidió desde el principio a seguir un camino diferente, uno propio. «No pretendo demostrar nada a partir de la mística de los números, ni siquiera lo considero posible» [146]. Su interpretación de la naturaleza de la existencia matemática y su idea de que los conceptos y las figuras geométricas se fundamentan en la esencia divina conformaron también aquí el punto de partida para sus profundas reflexiones, igual que cuando con anterioridad incluyó los sólidos regulares en su cosmovisión. El ser humano no percibe toda la diversidad de figuras geométricas posibles a partir de la experiencia, sino que, inspirado por los sentidos, la encuentra en su mente. «Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza quiso que pudiéramos reconocerlas para hacernos copartícipes de sus propios pensamientos. Porque, ¿qué otra cosa contiene el espíritu del hombre aparte de cifras y medidas? Eso es lo único que entendemos con acierto y, si la piedad nos permite decirlo, tal percepción nuestra es del mismo tipo que la divina, al menos hasta donde somos capaces de comprender algo de ella en esta vida pasajera» [147]. Se trata ya de la misma idea que Kepler acuña unos años más tarde de forma lapidaria: «La geometría es una y eterna, una reverberación del espíritu de Dios. Que la humanidad participe de ella es una de las razones por las que las personas son la viva imagen de Dios» [148].

Lo importante ahora para Kepler es comprobar qué proporciones numéricas concretas mantienen las armonías musicales mencionadas con respecto a las figuras geométricas para, como él dice, ahondar en «el origen de las armonías musicales» [149]. Considera evidente que esas «proporciones conformadoras del mundo» deben buscarse en las figuras regulares planas. La primera cualidad que distingue a esas figuras es su «cognoscibilidad» (scibilis), es decir, la posibilidad de construirlas con compás y regla. De modo que las figuras con tres, cuatro, cinco ángulos, etcétera, son «cognoscibles», y las que poseen siete, nueve u once, no lo son. A estos últimos polígonos no les corresponde existencia alguna por no ser cognoscibles. Se apartan por completo del plan divino para la creación del mundo. Kepler selecciona todos los casos en los que el lado de un polígono cognoscible intersecta una parte del círculo circunscrito, de modo que esa parte dé lugar con la parte sobrante del círculo a otra proporción que concuerde con una figura cognoscible. Así consigue establecer una genealogía de armonías básicas que se corresponden exactamente con las siete armonías musicales ya citadas. Con ello creyó haber trasformado lo que en música constituye el fundamento de la armonía en las insignes formas geométricas que tienen su origen en el ser divino.

Pero esas proporciones «conformadoras del mundo», continúa especulando Kepler con una fantasía audaz, no solo aparecen en la música. «La naturaleza ama esas proporciones en todo lo que pueda contenerlas. Las ama también el entendimiento del hombre, que es un reflejo del Creador» [150]. Así que las encontramos en los metros del poeta, en los ritmos de baile y en la cadencia de la música, tal vez incluso en los colores (a través de los ángulos de refracción de cada uno de los colores del arco iris), en los olores y en el paladar, en los miembros del cuerpo humano, en la arquitectura y, sobre todo, en los fenómenos celestes. ¿No es precisamente ahí donde se ofrecen a la vista el orden y la simetría más sublimes? Kepler cree poder encontrarlas en el cielo de dos maneras: en los aspectos y en las velocidades de los movimientos planetarios.

Los denominados aspectos formaban parte de los innumerables aderezos de los astrólogos. Estos estudiaban el ángulo que forman dos planetas entre sí dentro del zodiaco, «cómo se miran mutuamente», y asignaban un significado especial a los ángulos 0°, 60°, 90°, 120°, 180°. También tenían en cuenta el signo sobre el que se situaban los planetas, si era de agua o de fuego, etcétera, y si los planetas eran fuertes o débiles en las casas sobre las que se encontraban en cada momento. Además, también se distinguía entre aspectos buenos y malos. Kepler rechazó la mayor parte de esta teoría, pero conservó de ella la cuestión de los ángulos que forman dos planetas entre sí. Creía en su efecto sobre la naturaleza «sublunar», esto es, sobre el conjunto de seres que habitan bajo la Luna, «cuando los rayos luminosos de dos planetas forman aquí en la Tierra un ángulo favorable» [151]. Ahora bien, esos «ángulos favorables» son para él precisamente los que resultan al dividir el zodiaco según las proporciones armónicas ya citadas. No obstante, tal efecto no lo producen los planetas y sus rayos luminosos en sí, ni su posición con respecto a las casas, sino que, en virtud de su instinto geométrico innato, la naturaleza animada sublunar percibe esa conjunción armónica y así experimenta, sin saberlo, un estímulo por el cual los seres animados ejecutan aquello para lo que fueron creados y dispuestos, con la mayor diligencia y con afanosa actividad. Para explicar ese efecto en toda su amplitud, sobre todo en el clima, Kepler también atribuye un alma a la Tierra. «De modo que, digan lo que digan los maestros de la naturaleza, en la Tierra también reside un alma» [152]. ¿Qué efecto puede causar en ella una proporción geométrica o una armonía? Él responde esta cuestión con un ejemplo: «Acostumbran algunos médicos a sanar a sus pacientes a través de una música agradable. Y, ¿cómo puede una música surtir efecto en el cuerpo de una persona? Pues porque el alma humana / comprende la armonía, al igual que ciertos animales, / se alegra con ella / se reconforta / y se vuelve más vigorosa dentro de su cuerpo. De igual forma, el efecto celeste sobre la superficie de la Tierra se produce asimismo a través de una armonía y de una música apacible / de forma que la superficie de la Tierra no puede cobijar tan solo la humedad boba e irracional, / sino también un alma racional / completamente capaz de danzar cuando le silban los aspectos; / un alma que cuando se dan aspectos fuertes se apasiona con intensidad, / ejecuta sus tareas con mayor vehemencia expulsando emanaciones, y causa además todo tipo de tormentas; mientras que / cuando no existe ningún aspecto / permanece tranquila y no produce más emanaciones / que las necesarias para el caudal de los ríos» [153]. Para respaldar su teoría de los aspectos Kepler recurre con insistencia a la experiencia. «La creencia en el influjo de los aspectos procede en primera instancia de la experiencia, que es tan clara que solo puede negarla quien no la haya comprobado por sí mismo» [154]. Él se sabe invulnerable a la superstición. Es completamente consciente de la gran cantidad de interacciones que se dan entre materia, circunstancias y causas, y que no se pueden conocer de antemano. Por tanto, en sus augurios astrológicos generales no se guía más que por aquellos signos celestes que predicen la fisonomía, el temperamento y los accesos de enfermedad. Para nuestro reflexivo estudioso, la influencia del cielo solo es, pues, una de las causas que determinan la salud y el comportamiento siempre cambiantes, la diversidad de los rasgos personales, los altibajos en el ánimo y las actuaciones de los seres vivos, una causa que se basa en la esencia del alma, porque en ella se refleja la esencia del Creador, eterno impulsor de la geometría.

Pero las proporciones «conformadoras del mundo» no solo se manifiestan a través de los aspectos. Kepler también las halla en las velocidades de los movimientos planetarios. Se trata de una nueva versión del antiguo concepto de la armonía de las esferas que entusiasmó a nuestro Pitágoras redivivo en medio de la inspiración de sus ilimitadas lucubraciones. «Dotad de aire al cielo y, real y verdaderamente, sonará la música» [155], pregona Kepler triunfal. Pero, como el cielo carece de aire, lo que se produce en él es un «concentus intellectualis», una armonía racional «que los espíritus puros y, en cierto modo también el mismo Dios, perciben con no menos deleite y regocijo que el ser humano cuando siente en sus oídos los acordes de la música» [156].

Y, ¿en qué consiste su presunto hallazgo, el teorema encantador («iucundum theorema» [157]) que menciona en sus cartas con tanto entusiasmo? Como hemos visto, Kepler había reparado ya en su Mysterium Cosmographicum en que los periodos orbitales crecen a un ritmo mayor [158] que el tamaño de las órbitas. Al duplicar la distancia al Sol, el periodo de revolución aumenta más del doble. Para hacer justicia a ese fenómeno, Kepler asigna a los planetas unas velocidades cuyas proporciones numéricas vuelve a tomar de los intervalos musicales y, con ello, de sus proporciones geométricas primordiales. A base de probar consigue encajar todas aquellas armonías primordiales. Tampoco le faltan argumentos para explicar que en un caso concreto deba colocarse precisamente un intervalo, y no otro, entre dos planetas. Cuando en algún lugar los cálculos no cuadran del todo, debería resucitar el mismísimo Pitágoras para instruirlo. Pero este no acude, «a menos que su alma haya trasmigrado a mí» [159]. Y cuando Herwart pone reparos a sus ideas porque toda la teoría se fundamenta en conjeturas y suposiciones, Kepler responde: «No todas las conjeturas son falsas. Porque el ser humano es el reflejo de Dios, y es muy posible que, en determinadas cuestiones relacionadas con el ornamento del mundo, opine lo mismo que Dios. Porque el mundo participa de las cantidades y, precisamente, nada hay que el espíritu del hombre comprenda mejor que las cantidades, y es evidente que fue creado para reconocerlas» [160]. Claro está que las distancias de los planetas al Sol, que Kepler calculó siguiendo su nueva teoría, coincidieron tan poco con los datos de Copérnico como las que dedujo en el Mysterium Cosmographicum, y no logró su objetivo empeñándose en calcular, a priori y aplicando ese método, las excentricidades de las órbitas planetarias, es decir, la distancia del punto central de cada órbita al centro del universo. Él mismo intuyó que a base de probar no llegaría a ninguna parte. Necesitaba datos observacionales más precisos. De nuevo volvió la mirada hacia Tycho Brahe, el único que podía proporcionárselos. «Solo espero por Tycho. Él es quien debe participarme las características y la disposición de las órbitas, y las desigualdades de cada uno de los movimientos. Entonces, así lo espero, llegará el día en que yo erija una estructura espléndida, si es que Dios me guarda con vida hasta entonces» [161]. El 14 de diciembre de 1599 comunicó a Herwart von Hohenburg la ordenación que planeó para la obra dividida en cinco partes [162]. Quería tenerla lista cuanto antes, pero el destino le tenía preparado algo distinto.