- -

- 100%

- +

Finalmente, y a pesar de que este libro se proyecte como un estudio en profundidad de la imagen del viajero, la misma naturaleza de la fuente hace imposible esta tarea sin la presencia de la escritura. En otras palabras, la imagen y la escritura del viajero son indisolubles en la mayoría de los casos, por lo que a lo largo de este libro existen diversos casos de un diálogo incesante entre estas dos formas de pensamiento. No hay duda de que la imagen del viajero cobra mucha más riqueza si es analizada junto con cartas, memorias, diarios, otras imágenes, que dejan entrever la complejidad y las ambigüedades de estos dispositivos culturales. El estudio propuesto en este libro se detiene en tres grandes colecciones, la primera se encuentra en los Estados Unidos: el Copper Hewitt Smithsonian Museum, el Olana NY State Historic Site (casa de Frederic Church) que alberga, entre otros, los dibujos que realizó Frederich Church en Colombia y el Getty Institute en Los Ángeles, que conserva el álbum Santa Fe de Bogotá 1863-1864 de Otho de Bourgoing (1839-1808). La segunda, en Inglaterra, la University College of London y el Royal Geographical Society que tienen una colección, en especial, de documentos e imágenes del viaje de Joseph Brown (1802-1874). Finalmente, la tercera, en Colombia, la Colección de Arte del Banco de la República, quizás la institución con el mayor número de obras de viajeros; contiene piezas de Edward Mark, Henry Price (1819-1863), José María Gutiérrez de Alba (1822-1897), François Desiré Roulin (1796-1874), entre otros, y, por último, el Museo Nacional de Colombia, que tiene una pequeña pero importante colección de imágenes, muchas de ellas, de atribución reciente a Auguste Le Moyne (1800-1880).

En cuanto a los libros, quiero mencionar solamente tres que serán los más nombrados en esta investigación, los demás harán parte de un listado más amplio en el listado de referencias. Narratives of South America; Illustrating Manners, Customs, and Scenery; containing also numerous Facts in Natural History, collected during a Four Years’ Residence in Tropical Regions de Charles Empson (1794-1861) publicado en 1836 en Londres. La obra de Albert Berg (1825-1884), Phisiognomie der tropischen Vegetation Süd-Americas, editada en Düsserldorf en 1854, con una edición en Londres en inglés en el mismo año. Finalmente, el libro de Gaspard Théodore Mollien (1976-1872), Voyage dans la République de Colombia en 1823, publicado por Chez Arthus Bertrand en París en 1824 (obra publicada en una edición inglesa el mismo año).

Este libro tiene un recorte de periodización amplio, desde una primera imagen que data de 1823 hasta una fotografía de 1898. A lo largo de esta investigación se considera que la imagen del viajero tiene una pervivencia de larga duración que se puede rastrear durante el siglo XIX. Las imágenes y los textos que se estudiarán en este libro no seguirán una línea histórica diacrónica, por el contrario, se apela al concepto de constelaciones visuales, que implica cierta anacronía y, al mismo tiempo, cierta tensión dialéctica irresuelta que la imagen pone en cuestión. De ahí que se deba pensar en una nueva concepción de temporalidad en la que no sé busque a toda costa imponer conceptos a las imágenes. Por el contrario, la imagen del viajero no es una mera reducción de la verdad de un hecho histórico, objetivo, diacrónico y teleológico. De ahí que también el concepto de anacronía resulte fructífero para pensar la imagen del viajero que, como afirma Didi-Huberman, es un concepto “fecundo, cuando el pasado se muestra insuficiente, y constituye incluso, un obstáculo para la comprensión de sí mismo”57. Esto no quiere decir, desde luego, que no existen unas particularidades importantes entre un viajero u otro y que en la elaboración de este libro no se haya tenido presente, por ejemplo, la clasificación realizada por Magnus Mörner de la existencia de dos oleadas de viajeros, una en 1820 y otra en 185058. Por otro lado, este recorte histórico, sin duda, ubica la imagen en un momento decisivo en las tensiones propias del Estado nacional colombiano. Desde la primera imagen publicada en París en 1823 hasta la fotografía de finales de siglo, de reciente hallazgo. El grupo de imágenes que aparecen en este libro pone en cuestión unas maneras propias de cómo ciertos paradigmas de la visión del otro y de sí mismo crearon unas tensiones visuales, literarias, políticas y económicas sobre un largo devenir de Colombia como nación independiente, que tiene como telón de fondo la consolidación de la economía capitalista en Colombia alrededor de 189059.

Por último, este libro está divido en dos grandes secciones. En la primera parte, se hace un análisis detallado de retratos y autoretratos, tanto de los viajeros mismos como de las imágenes que estos hicieron sobre el encuentro con el otro. De esta manera, esta sección está fragmentada también en dos: la primera de ellas se pregunta por la figura del viajero como una construcción de muchos órdenes que se vincula a unas mitologías propias del viaje y del viajero, muchas de ellas asociadas a un discurso heroico, colonial, atravesado por unas referencias autobiográficas que están imbuidas en una iconografía, en unos relatos, en la materialidad y en unas cuestiones filosóficas sobre la nostalgia por el pasado. En esta sección, las imágenes de los mismos viajeros ofrecen una versión rica de sí mismos, de sus conquistas, de sus propios miedos, de su afán por reconocerse como hombres de la metrópolis, pero a la vez tan prestos a intentar experimentar el trópico; cuyas tensiones moldean unas maneras especiales de asumir unas construcciones visuales sobre el territorio y el otro.

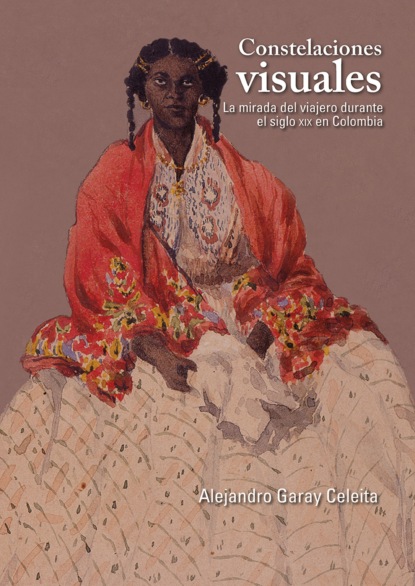

En segundo lugar, la conexión entre el viajero y el otro es uno de los ejes vinculantes de este trabajo. Así, en la segunda sección de la primera parte se pone énfasis en la manera como ese otro fue construido en algunas imágenes. Los retratos escogidos en esta sección dan cuenta de una manera peculiar como estas imágenes están lejos de poder ser leídas bajo un solo concepto. El costumbrismo, por ejemplo, incluye una versión del otro a partir de ciertas convenciones. El otro queda reducido a una lectura que, de la misma manera como el paisaje, es el lugar de lo exótico, de lo indómito, del desposeído, de aquel que no tiene ningún papel activo en la sociedad. En síntesis, esta segunda parte está dedicada al análisis de diversos retratos de campesinos, indios y afrocolombianos que, como imágenes supervivientes, conducen a la pregunta por ciertas fracturas, cortes, sobre su propia alteridad, la manera como se engranan en la misma imagen y por aquello que sobreviene a ellas mismas. Todo ello, en un intento por ir más allá de las convenciones, de las tipologías, de unas prevalencias por el estereotipo, y en la búsqueda por entender que la producción de una mirada del otro permite una nueva relectura tanto del uno (viajero) como del otro (el espacio, las personas).

Una larga segunda parte está dedicada a la visión de los viajeros sobre el territorio que hoy es Colombia. No existe una noción más presente, obsesiva e insistente, y por ello esta segunda parte está dedicada al complejo concepto del paisaje. El tema de la geografía/paisaje/territorio en Colombia es una de las nociones más transcendentales en su historia. Esta mirada está lejos de ser ingenua y se engranó perfectamente en una mitología sobre la geografía en una consciencia colombiana del territorio como una de sus formas fundacionales o lo que Margarita Serje denomina como mito fundacional de la exuberancia natural60. Esta idea de la geografía como elemento identitario atraviesa incluso los más sofisticados textos sobre Colombia, basta con recordar el conocido inicio de la epopeya literaria de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, en donde el protagonista vive en esta especie de aldea junto a un río. Si nos alejamos de la ficción, la misma historiografía ha hecho lo suyo, el historiador David Bushnell, especialista sobre Colombia, comienza su libro The Making of Modern Colombia; A Nation in Spite it Itself de la siguiente manera:

In the beginning there were mountains, plains, and rivers, but especially mountains; no one geographic feature has so molded the history of Colombia as the Andes. They do not attain the same height that they have in Bolivia and Peru, but separated into three principal ranges —the Cordillera Occidental, between the Pacific Ocean and the valley of the Cauca River; the Cordillera Central, between the Cauca and the Magdalena River; and the broad Cordillera Oriental, which branches off toward Venezuela— they give the Colombian landscape its basic structure. They also determine temperature, climate, and ease of human access61.

Esta mirada por el territorio está en diálogo con las formas como la historiografía se acercó a estas imágenes desde la noción altamente alegórica en que la imagen representa literalmente algo, tal como si fuera un mero documento y, por tanto, está asociada a unas formas primitivas, románticas, vinculadas al arte costumbrista. El territorio, desde esta perspectiva, es un lugar inamovible, seguro, fijo, por lo que las imágenes funcionan como dispositivos que traducen todo aquello que el ojo del viajero registra como si fuera una cámara altamente realista. En este libro, por el contrario, se profundiza en una concepción que se refiere a unas políticas de la mirada que no solo están asociadas con el lugar, sino también con las negociaciones que los viajeros realizan sobre esos lugares (el río Magdalena, el salto del Tequendama, los Andes), los recursos filosóficos, históricos, artísticos y económicos que se relacionan con una mirada amplia, compleja, profunda y, desde luego, altamente subjetiva en la que atraviesan conceptos, saberes y formas de aprehensión, muchas de las cuales tienen un origen tanto iconográfico como teórico en sus países de origen. En este sentido, las imágenes que a simple vista parecen tan colombianas están imbuidas y dialogan con unos préstamos visuales que refieren a una estructura simultánea, compartida por diversas discusiones contemporáneas sobre el viajero.

1 Juana Suárez afirma que esta noción de nuevo cine colombiano tiene unas políticas estatales desde inicios de este siglo que supusieron un mayor impulso para el cine doméstico, sus colaboraciones internacionales, con una puesta en escena de nuevos jóvenes creadores. Tanto ella como otros investigadores apuntan a que El abrazo de la serpiente consolidó, de alguna manera, esta nueva ruta del cine y dejó de ser una promesa para tornarse en una realidad en directores como Ciro Guerra, César Acevedo, Cristina Gallego, entre otros. La película alcanzó una presencia internacional pocas veces vista en el escenario local, siendo la primera película colombiana nominada al Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa en el 2015. Suárez, Juana, The Reinvention of the Colombian Cinema. En: Delgado, Maria y Stephen, Hart (eds.), A companion of Latin American Cinema, Oxford: Wiley Blackwell, 2017, pp. 307-324.

Por su parte, María Ospina realiza un análisis oportuno que se vincula en algunos sentidos con este libro sobre viajeros, habla de cómo este nuevo cine supuso una mirada renovada sobre el paisaje, el territorio y la geografía en Colombia, desde luego con unos matices propios del mundo contemporáneo del país, cuyos temas principales están vinculados con la violencia, el desplazamiento, el turismo, la vida rural, la desposesión, etc. A la vez, este nuevo cine retoma ciertos elementos tradicionales del paisaje, como la soledad, el exotismo, la grandilocuencia, a partir de asociaciones de corte romántico y nacionalista. Ver: Ospina, María, Natural Plots, The Rural Turn in the Contemporary Colombian Cinema. En: Fanta, Andrea, Herrero, Alejandro y Rutter, Chloe (eds.), Territories of Conflict, Traversing Colombia through Cultural Studies, The University of Rochester Press, 2017, pp. 287-305.

2 Pierre, Nora (dir.), Les Lieux de Mémoire: 1 La République, París: Gallimard, 1984, p. 25 (traducción personal).

3 Todorov, Tzvetan, Les morales de l’ histoire, París: Éditions de Philosophie, 1991, p. 94 (traducción propia)

4 Dussel, Enrique, 1492: el encubrimiento del otro: hacia el origen del “mito de la modernidad”: conferencias de Frankfurt, octubre de 1992, Bogotá: Ediciones Antropos, 1992, pp. 8-20. Este argumento está vinculado con una discusión mucho más amplia, ya más establecida por autores como Walter Mignolo, sobre cómo el descubrimiento de América no es más que una invención y una extensión de las nociones sobre lo colonial/la modernidad y el imperialismo. Mignolo, W., Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking, Princeton University Press, 2012.

5 Este concepto de informal empire ha tenido una larga tradición, mucho más alentada por los historiadores europeos. Ver, Thompson, Andrew, Afterword: Informal Empire, Past, Present, and Future, Bulletin of Latin American Research, volumen 27, marzo 2008, pp. 229-241. Uno de los trabajos históricos que renuevan el interés por este concepto es el libro de Brown, Mathew (ed.), Informal Empire in Latin America: Culture, Commerce and Capital, Blackwell Publishing, 2008.

6 Ver, Fabian, Johannes, Out of Our Minds. Reasons and Madness in the Exploration of Central Africa, University California Press, 2000.

7 Pratt, Mary Louis, Ojos Imperiales. Literatura de viajes y transculturación, México: Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 34.

8 Cañizares-Esguerra, Jorge, Poscolonialism Avant la lettre? Travelers and Clerics in Eighteenth-Century Colonial Spanish America. En: Thurner, Mark, Guerrero, Andrés (eds.), After Spanish Rule: Postcolonial Predicaments of the Americas, Duke University Press, 2003, p. 89-90 (traducción personal).

9 Varisco, Daniel Martín, Reading Orientalism: Said and the Unsaid, Seattle: University Washington Press, 2007.

10 Foucault, Michel, Las palabras y las cosas: una arqueología de las Ciencias Humanas, México: Siglo XXI Editores, 2007.

11 Cito algunos trabajos, muchos de ellos dedicados a América Latina: Penhos, Marta, Paisaje con Figuras. La Invención de La Tierra del Fuego a bordo del Beagle (1826-1836), Buenos Aires: Ampersand ediciones, 2018. Méndez Rodenas, Adriana, Transatlantic Travels in Nineteenth-Century Latin America: European Women Pilgrims, Bucknell University Press, 2014. Pimentel, Juan, Testigo del mundo. Ciencia, literatura y viajes en la Ilustración, Madrid: Marcial Pons, 2003.

12 Derrida, Jacques, Mal de archivo. Una impresión freudiana, Madrid: Editorial Trotta, 1997, p. 45.

13 Didi-Huberman, Georges, Arde la imagen, Oaxaca: Ediciones Ve s.a. de e.v, 2012, p. 20.

14 Hace poco se publicó una bella edición de los textos originales escritos sobre Colombia en el Le Tour du Monde, que incluye una interesante introducción de Pablo Navas. Es importante mencionar que el texto respeta la ubicación de las imágenes del original, práctica que es inusual, especialmente en las traducciones contemporáneas de las obras de los viajeros. Navas Sanz de Santamaría, Pablo, Colombia en le Tour du Monde 1858-1898 (III tomos), Editorial Uniandes y Villegas Editores, 2003.

15 Existe, en el caso de los viajeros franceses a Colombia, un interesante artículo que da cuenta de alguna de estas cuestiones, ver: Angulo Jaramillo, Felipe, Viajeros franceses del siglo XIX en Colombia. Un balance bibliográfico, Boletín Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica, N. 31, 2007. Se debe destacar un artículo online del destacado historiador Jorge Orlando Melo, que da algunas pistas sobre los diferentes vínculos que los viajeros franceses tenían en el territorio colombiano. Ver, Melo, Jorge Orlando, La mirada de los franceses: Colombia en los libros de viajes del siglo XIX, disponible en http://www.jorgeorlandomelo.com/mirada_franceses.html

16 Buena parte de las obras visuales tenían como fin último la impresión. Publicar las imágenes junto con el texto era una práctica común y se convirtió, a lo largo del siglo, en un acto popular en la literatura de viajes. En el caso colombiano, algunos viajeros efectivamente publicaron sus imágenes y muchos otros nunca vieron a la luz pública sus obras. Es sintomático que de la mayoría de obras que fueron publicadas, sus originales se encuentren perdidos, mientras que las imágenes que hoy día se encuentran en diversas colecciones no fueron parte de ningún material impreso.

17 Smith, Bernard, European Vision and the South Pacific, New Haven: Yale University Press, second edition, 1988. En este rango de libros sobre viajeros y la imagen existen otros ejemplos importantes, como el texto de Stafford, Maria, Voyage into Substance: Art, Science, Nature, and the Illustrated Travel Account, 1760-1840, Cambridge: MIT Press, 1984. Un ambicioso proyecto que involucra cientos de imágenes, textos y objetos, que tiene como objetivo responder a la pregunta de cómo durante la ilustración los viajes crearon unas formas específicas de pensar la noción de naturaleza. La autora no solo usa fuentes visuales, sino también diferentes narrativas ficcionales, no ficcionales, etc., en las que se demuestra cómo diferentes disciplinas como la historia del arte, de la arquitectura y la historia intelectual y cultural se vinculan con los viajeros.

18 Coli, Jorge, Reflexões sobre a ideia de semelhança, de artista e de autor nas artes. Exemplos do século XIX, en: Cavalcanti, Ana Maria Tavares; Dazzi, Camila; Valle, Arthur (org.), Oitocentos: Arte Brasileira do Império à Primeira República, 1.a ed., Río de Janeiro: EBA-UFRJ; DezenoveVinte, 2008, p. 21.

19 En el caso de las imágenes de los viajeros ya es costumbre que transiten en diversos lugares, en la mayoría de los casos como objeto de fidelidad y de constatación histórica. Por ejemplo, en una de las caras de un billete (10 000 pesos) aparece una de las acuarelas de Edward Mark sobre Guaduas, una pequeña ciudad, asociada a Policarpa Salavarrieta, la heroína por excelencia de la Independencia colombiana. Por otro lado, algunas imágenes circulan más que otras; por ejemplo, la iconografía de los cargueros, estos hombres que ayudaban a cruzar la montaña llevando a sus espaldas a otras personas, están impresas en múltiples folletos, publicidad, etc., pero también las imágenes ilustran libros académicos, exposiciones y demás, desde los más simples lugares hasta los más establecidos y respetados textos de la academia colombiana. Basta con citar la portada del libro Colombia: Fragmented Land, Divided Society de Marco Palacios y Frank Safford, publicado en 2001, por Oxford University Press, en la que infelizmente la editorial no menciona los datos de la imagen publicada, aunque se da por sentado que se trata de una de las imágenes icónicas del siglo XIX realizada por los viajeros.

20 Elkin, James y Naef, Maja (eds.), What Is an Image? Pensilvania: The Pennsylvania State University Press, 2010, p. 156.

21 Benjamin, Walter, Sobre el Concepto de Historia, Obras, Libro I, Volumen 2, Madrid: Editorial Abada.

22 Boehm afirma que el iconic turn (concepto de W. J. T. Mitchell) anuncia un retorno a la imagen, que según él se puede rastrear desde Kant, pasando por Nietzsche, Bergson, Freud, Husserl and Wittgenstein. Boehm, Gottfried (ed.), Was ist ein Bild?, Múnich: Fink, 1994, p. 14. Boehm, Gottfried, Wie Bilder Sinn erzeugen, Berlín: Berlin University Press, 2007.

23 Existe, en el pensamiento warburgiano, el ideal de clarificar entre dos modelos: uno asociado a la teoría evolucionista de Darwin, vinculado a las ideas de la biología y la selección natural; por otro lado, la teoría de las ciencias de la cultura (Geisteswissenschaften) que hace parte de una idea de que la imagen pervive (afterlife), tal como intencionalmente lo sugiere Didi-Huberman titulando su libro L’ image survivant. Ver, Didi-Huberman, Georges, L’image survivante: Historie de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, París: Minuit, 2002.

24 Romero, G. Pedro, Un conocimiento por el montaje. Entrevista con Didi-Huberman, Revista del Círculo de Bellas Artes, Madrid, N. 5, 2007, p. 19.

25 Didi-Huberman, Georges, Arde la imagen, Oaxaca: Ediciones Ve s.a. de e.v, 2012, pp. 20-25.

26 Stierli, Martino, Montage and the Metropolis: Architecture, Modernity, and the Representation of the Space, New Haven: Yale University Press, 2018, p. 14.

27 Silva, Renán, República Liberal, intelectuales y cultura popular, Medellín: La Carreta Editores, 2013, pp. 15-45.

28 Para un estudio minucioso de esta colección de libros en su significado más amplio para la cultura colombiana de esta época, ver, Marín Colorado, Paula Andrea, La colección Biblioteca Popular de Cultura Colombiana (1942-1952). Ampliación del público lector y fortalecimiento del campo editorial colombianos, Revista Información, Cultura y Sociedad, N. 36, 2017, Buenos Aires.

29 La revista Eco (1960-1984) fue una de las revistas culturales más importantes de Colombia en su época, no solo por los autores nacionales que publicarían, sino también por las ediciones inéditas de autores internacionales. Desde escritores como Nietzsche, Hölderin, Brecht o, de América Latina, Ángel Rama, José Lezama Lima, Noé Jitrik, entre otros. Se debe mencionar además que la revista publicaría el primer adelanto de Cien años de soledad. Junto con Karl Buchholz, Eco haría parte de la Galería Buchholz, que sería el epicentro de las nuevas letras y artes de la cultura moderna nacional de Colombia. Ver, Antei, Giorgio (ed.), Presencias alemanas en Colombia, Bogotá: Biblioteca Nacional de Colombia, 1998.

30 Ver, Deas, Malcom, “Prólogo”, en: Edward Walhouse Mark: Acuarelas, Bogotá: Banco de la República, Ancora Editores, 1997.

31 Para un análisis de los procesos de coleccionismo en los primeros años del Museo de Arte del Banco de la República con relación al arte moderno, ver, Mesa, Alexandra, Tiempo para coleccionar arte moderno: colección de arte y salas de Exposiciones del Banco de la República de Colombia 1957-1963, Revista de Arte, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, volumen 3, N. 3, 2017.

32 Jaime Jaramillo Uribe es considerado una de las figuras académicas emblemáticas en la historiografía colombiana, quien introduce los postulados de la nueva historia. Profesor universitario en diferentes universidades nacionales y del exterior, investigador prolífico, publicó un centenar de obras que se enmarcan en la historia de las ideas. Entre otras, sus obras más reconocidas: La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos, 1978; Ensayos sobre historia social Colombia, 1969; De la sociología a la historia, 1994; Entre la historia y la filosofía, 1968.

33 Jaramillo Uribe, Jaime, La visión de los otros. Colombia vista por observadores extranjeros en el siglo XIX, Historia Crítica, número 24, diciembre de 2003, p. 7. La original es una charla en la Biblioteca Luis Ángel Árango de Bogotá, datada de 1985.

34 Barney Cabrera es quizás una de las principales figuras en el proceso de consolidación de una historia moderna del arte en Colombia. Abogado de profesión, publicó varios libros a lo largo de su carrera como investigador, profesor: Geografía del Arte en Colombia (1963), Transculturación del Arte en Colombia (1962), El arte agustiniano. Boceto para una interpretación estética (1964). Además, coordinó la enciclopedia Historia del Arte en Colombia de Salvat (1975), en la cual la mayoría de los textos son de su autoría.

35 Barney Cabrera fue conocido por mucho tiempo solamente como historiador. Sin embargo, fue un importante crítico, especialmente durante la década de posguerra en Colombia. Hace poco se publicó un libro que reúne sus textos críticos que se habían publicado en revistas y periódicos de la época: Pini, Ivonnne; Suárez, Sylvia Juliana (eds.), Eugenio Barney Cabrera y el arte colombiano del siglo XX, antología de sus textos críticos (1954-1974), Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2011.