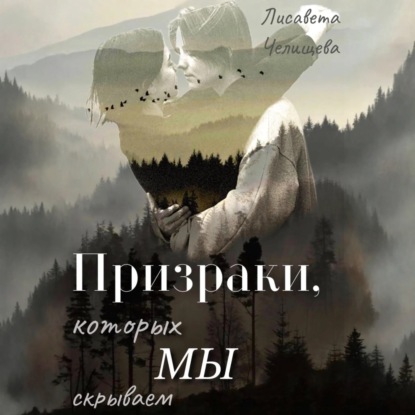

Она — избранная, способная проникать в мрачный мир Нави, не теряя себя. Сбежав из рабства Княгини Чернограда, Шура скрывается в глухой деревне, но её сердце рвётся к потерянному возлюбленному — волколаку, заточенному в тенях мира за Калиновым мостом. Их разлука длится годами, и лишь её дар даёт слабую надежду на их встречу. Но Навь никогда не отпускает своих пленников так легко…

От автора: "Найду тебя в Нави" — отдельный роман цикла "Звериная Страсть" и "Желанная Шести". Можно читать отдельно.

- Книги

- Аудиокниги

- Вебтуны

- Жанры

- Cаморазвитие / личностный рост

- Зарубежная психология

- Попаданцы

- Боевая фантастика

- Современные детективы

- Любовное фэнтези

- Зарубежные детективы

- Современные любовные романы

- Боевое фэнтези

- Триллеры

- Современная русская литература

- Зарубежная деловая литература

- Космическая фантастика

- Современная зарубежная литература

- Все жанры

- Бесплатные книги

- Блог

- Коллекции

- Серии

- Черновики

Вход В личный кабинетРегистрация