Caracterización agroecológica y resiliencia de sistemas citrícolas en el departamento del Meta, Colombia

- -

- 100%

- +

A pesar de que el departamento del Meta presenta condiciones edafoclimáticas adecuadas para la producción de cítricos, según el trabajo de investigación de Orduz y Garzón (2012), los factores climáticos inciden en la fenología de la naranja var. Valencia y se expresan en la producción (kg/árbol), así como en la ocurrencia de la alternancia. La capacidad de respuesta de las comunidades agrícolas frente a las anomalías climáticas está en función de la disponibilidad de recursos ecosistémicos y de factores culturales como el mercado, las políticas públicas, la oferta institucional, la situación social, además de la disponibilidad de infraestructura y de bienes de capital (Boshell, 2008).

En concordancia con el objetivo, se evaluó la resiliencia a la VC de agroecosistemas citrícolas de naranja var. Valencia con diferente EAP, localizados en el departamento del Meta, Colombia.

Entre los objetivos específicos se propusieron: i) caracterizar, tipificar y clasificar los sistemas productivos citrícolas localizados en el departamento del Meta; ii) caracterizar la VC de la zona; iii) determinar la EAP, en sistemas productivos de naranja var. Valencia tipificados en el departamento del Meta, Colombia, y iv) estudiar los factores culturales y ecosistémicos (ecofisiología) asociados a la resiliencia de los agroecosistemas de naranja var. Valencia.

Capítulo 1.

Sustento conceptual

En el presente capítulo se analizan los principales ejes conceptuales abordados en esta investigación: el pensamiento ambiental relacionado con la agroecología como ciencia, la estructura agroecológica principal (EAP), la variabilidad climática (VC), los requerimientos ecofisiológicos de los cítricos y la resiliencia considerada como una característica “emergente” de los agroecosistemas.

Pensamiento ambiental y agroecología

En esencia, el pensamiento ambiental reconoce y plantea que los seres humanos no tienen nicho ecológico o función natural dentro de los ecosistemas, y que para transformar su entorno construyeron un sistema parabiológico de adaptación y transformación de los ecosistemas. A este sistema se le reconoce como “cultura”, y es la manera particular como los seres humanos se relacionan con su base de sustentación ecosistémica de acuerdo con sus múltiples intereses, relaciones simbólicas, económicas, sociales, políticas y tecnológicas (Ángel, 1996, 2003).

El complejo sistema cultural incluye tres dimensiones. i) la primera de ellas corresponde a las construcciones teóricas de tipo simbólico, es decir, las construcciones mentales, las ideas o las formas de pensar y de entender el mundo, que van desde los mitos hasta la ciencia, pasando por el derecho, la filosofía, el análisis histórico, las creencias religiosas, las representaciones ideológicas o las expresiones del arte. ii) La segunda dimensión se refiere a los tipos de organización (socioeconómica, religiosa, militar y política) construidos por los grupos humanos a lo largo de la historia. iii) La tercera dimensión son las plataformas tecnológicas que, inmersas en los símbolos y en las organizaciones sociales, se constituyen en los sistemas e instrumentos para transformar el medio ecosistémico. La cultura, así entendida, es un macroconcepto unificador que engloba todas las actuaciones de los seres humanos y la incidencia de sus actividades en la transformación del resto de la naturaleza para propiciar su capacidad adaptativa, incluyendo la ciencia y la técnica (Ángel, 1995, 1996).

En este contexto, la agricultura es la actividad en la que se manifiesta con mayor intensidad la interacción humana con su entorno natural. Es un proceso de coevolución entre los ecosistemas artificializados y las culturas humanas (Hecht, 1995, 1999). En el plano agrario, la dimensión ambiental exige entonces comprender las limitaciones y potencialidades del escenario biofísico o ecosistémico en el que se desarrollan las actividades de producción, pero al mismo tiempo dicha dimensión implica una aproximación cultural a los grupos humanos, de manera que se puedan entender las trasformaciones de la naturaleza que han propiciado su capacidad adaptativa (León, 2014).

A raíz de las grandes hambrunas ocurridas en China e India, en los años sesenta los países industrializados diseñaron a nivel global un programa técnico, económico y administrativo denominado genéricamente Revolución verde y caracterizado, entre otros aspectos, por: aumento significativo en la producción y productividad, principalmente de monocultivos semestrales (cereales) mejorados genéticamente, alto uso de insumos de síntesis química y desarrollo de maquinaria agrícola especializada, con marcada incidencia ambiental, los procesos de comercialización, la concentración de la tierra y graves implicaciones en la salud de los productores. A nivel global, esta etapa coincidió con alzas sin precedentes en el costo y en el consumo de energías no renovables, ocasionando pérdidas económicas, desplazamiento de los pequeños productores y concentración de la propiedad (Núñez, 2005).

Méndez y Gliessman (2002) indican que la agroecología surgió como respuesta a los problemas de sustentabilidad y deterioro ambiental anteriormente mencionados. El uso contemporáneo del término “agroecología” data de los años setenta, pero la ciencia y práctica de la agricultura ecológica es tan antigua como el origen mismo de la agricultura (Altieri, 1999).

Por su parte, Gliessman (2001) sitúa el origen de la agroecología en la combinación de esfuerzos entre agrónomos y ecólogos, con la que se amplía la participación del componente social y se valoran los conocimientos tradicionales ancestrales y los saberes aprendidos.

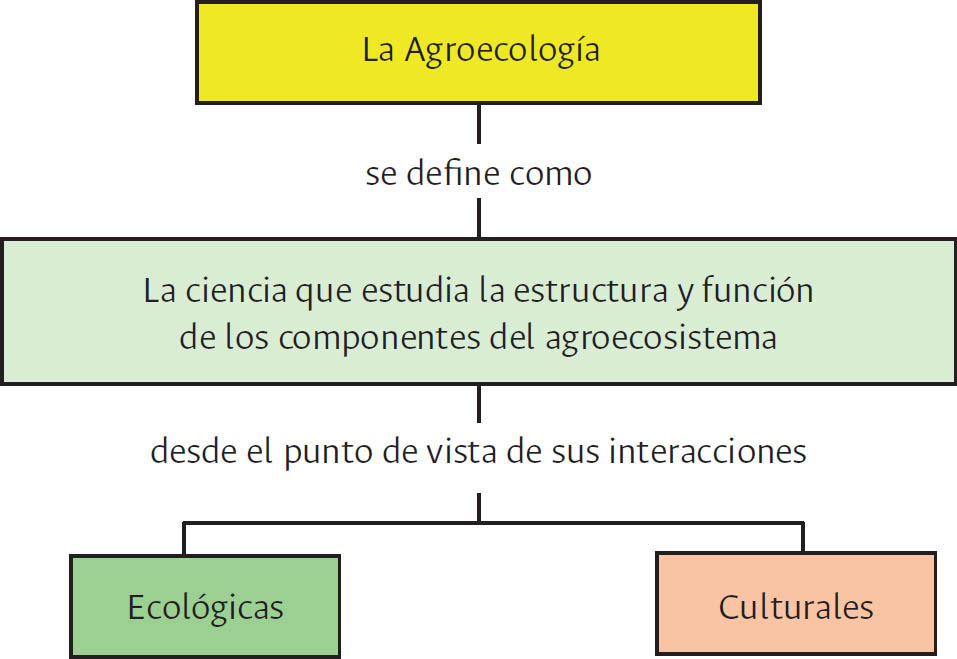

Teóricos como León y Altieri (2010) consideran que la agroecología como ciencia tiene como objeto de estudio los agroecosistemas, y que analiza en ellos las interacciones ecológicas y culturales desde una mirada sistémica, siendo una expresión natural de las discusiones ambientales que han sido trasladadas al sector productivo primario (León, 2010b, 2014) (figura 1).

Figura 1. Esquema del concepto de agroecología

Fuente: elaboración propia con base en datos de León (2010a, 2014) y León y Altieri (2010).

Como se indicó previamente, el enfoque agroecológico considera a los agroecosistemas como su unidad de estudio y analiza los ciclos de los minerales, las transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas (Altieri, 2010; Altieri y Nicholls, 2008).

León (2014) los definió como:

El conjunto de relaciones e interacciones que suceden entre suelos, climas, plantas cultivadas, organismos de distintos niveles tróficos, plantas adventicias y grupos humanos en determinados espacios geográficos, cuando son enfocadas desde el punto de vista de sus flujos energéticos y de información, de sus ciclos materiales y de sus relaciones simbólicas, sociales, económicas y políticas, que se expresan en distintas formas tecnológicas de manejo dentro de contextos culturales específicos, tanto desde el punto de vista de las interacciones ecológicas como culturales. (p. 53)

La estructura de los agroecosistemas es una construcción sociocultural producto de la evolución del hombre con el resto de la naturaleza, cuyo dinamismo y complejidad se deben a su interacción con los factores ambientales. Su localización en un espacio geográfico es un factor que facilita su estudio (Altieri, 1999; León, 2014).

El clima

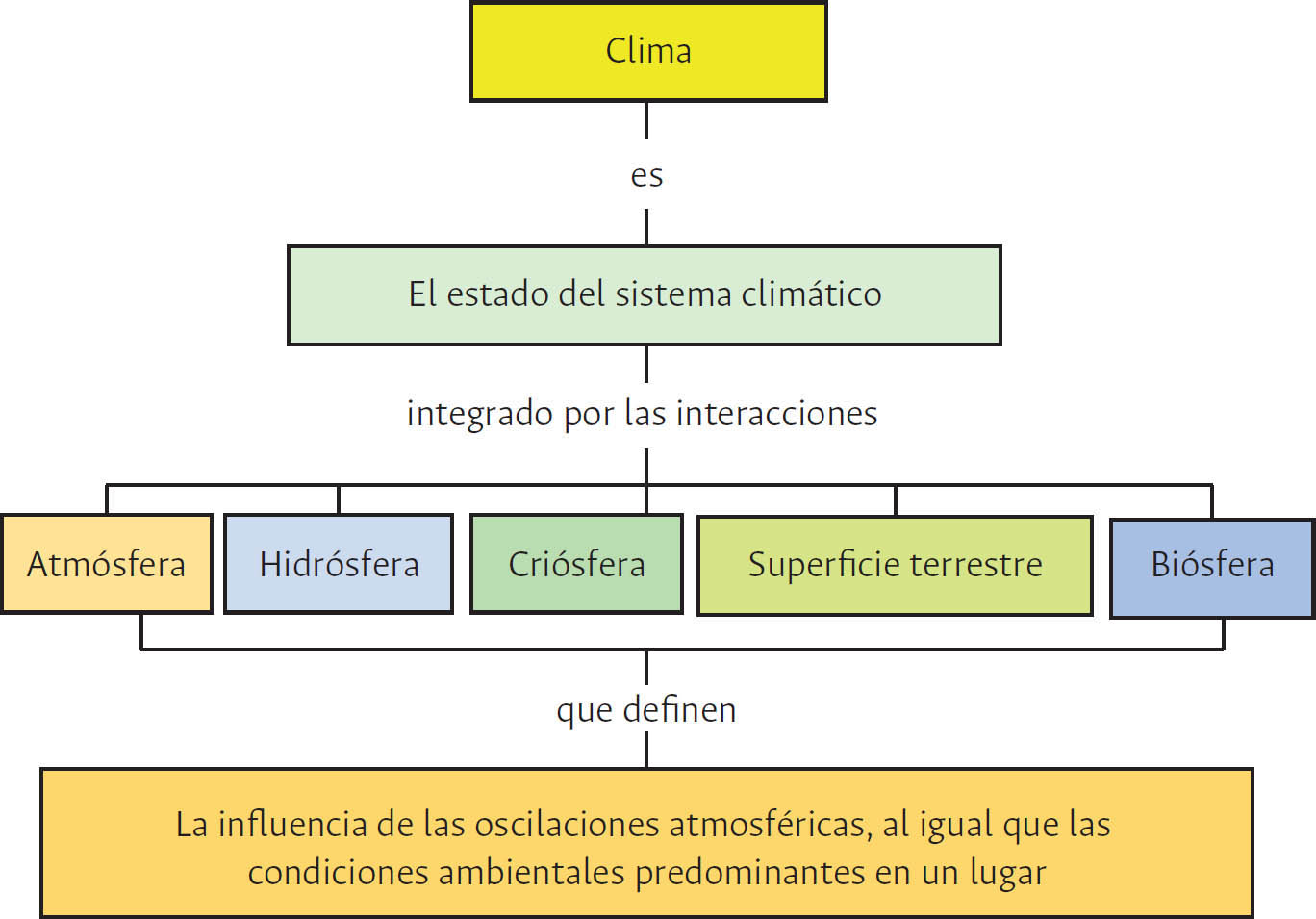

Para conceptualizar la VC es necesario abordar, en primer lugar, la definición de clima. Clima es el estado del sistema climático; es una red altamente compleja integrada por la atmósfera, la hidrósfera, la criósfera, la superficie terrestre, la biósfera y las interacciones entre estos elementos, que definen la influencia de las oscilaciones atmosféricas, al igual que las condiciones ambientales predominantes en un lugar.

En este contexto cambia el sentido que los meteorólogos le atribuyen a la palabra “ambiente”, que se trata más como un referente climático que como las relaciones ecosistema-cultura a las que alude Ángel (1997) en su definición del concepto, que resulta mucho más extenso (figura 2):

[…] [el ambiente] no solo designa las condiciones abióticas del medio físico que rodea a los sistemas vivos e influye en su formación, sino también cualquier medio en el que se desarrolle la formación de cualquier sistema, como por ejemplo el ambiente social en el que se desenvuelve el individuo. (p. 51)

Figura 2. Esquema del concepto de clima

Fuente: elaboración propia con base en datos de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, 1992), IPCC (2007) y Semarnat e INE (2009).

Sin embargo, puede afirmarse que el concepto de clima es también una construcción cultural que se elabora a partir de procesos materiales y simbólicos y que involucra el reconocimiento de los saberes, creencias y prácticas que tienen las comunidades con respecto a la incidencia física de las variables ambientales más importantes: temperatura, precipitación, humedad relativa y velocidad del viento, contribuyen al diseño de medidas de mitigación y adaptación ante la ocurrencia de eventos climáticos extremos (Correa, 2011; Mariño, 2011).

Cambio climático (CC)

El cambio climático (CC) se define como la variación del estado del clima durante largos periodos de tiempo. Se hace evidente en el aumento mundial del promedio de la temperatura del aire, del nivel del mar y en los constantes deshielos, y se origina tanto en procesos naturales como en cambios de origen antropogénicos asociados a procesos productivos industriales, agrícolas y mineros, expresados con cambios en el uso del suelo que afectan la composición química de la atmósfera (Hurtado, González y Valbuena, 2019; IPCC, 2007).

Variabilidad climática (VC)

La variabilidad climática (VC) se define como las fluctuaciones del clima durante periodos de tiempo relativamente cortos. Se mide por las desviaciones estadísticas de una variable meteorológica con relación a su promedio en un mismo periodo de tiempo, diferencia que se denomina “anomalía” (Montealegre, 2010a, 2010b; Pabón, 1997).

La VC responde, entre otros fenómenos, al establecimiento y desarrollo de oscilaciones o fluctuaciones atmosféricas que pueden afectar amplias y lejanas regiones del planeta. Esta característica, llamada teleconexión, describe la estructura espacial de la VC y ayuda a entenderla en un amplio rango de escalas tanto espaciales como temporales (Ruiz, 2008).

En América Latina, la VC ha impactado diferentes regiones, lo cual se evidencia con el incremento de la ocurrencia e intensidad de eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes e intensos. En Colombia, por su ubicación en la zona de influencia directa del calentamiento de las aguas del océano Pacífico, el impacto es mucho más significativo que en cualquier otro país de la región, afectando severamente los procesos productivos (Altieri et al., 2012; FAO, 2011; Instituto Nacional de Ciencia Agrícola [Inca] y Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 2012; IPCC, 2001; Leblanc, Russo, Cueva y Subia, 2006; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011; Rodríguez, 2007).

La VC y el CC se manifiestan por el incremento considerable de inundaciones, sequías, deslizamientos y pérdida de suelos (entre otros).

La agricultura colombiana, en especial la de los pequeños productores, tiene una alta dependencia de las condiciones ambientales locales, que inciden sobre la fisiología de las especies cultivadas, la eficiencia de los sistemas productivos y la reducción del componente de subsistencia si no se dispone de medidas de mitigación adecuadas (Altieri y Nicholls, 2008; Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [Ideam], Agropecuaria Somos Campo [Asocampo] y Asociación de Cabildos Genaro Sánchez; Cardona, 2010; Pabón, 2011).

Escalas de la VC

Las escalas de la VC incluyen variaciones temporales como estacional (escala semanal), intraestacional (escala mensual), interanual (escala anual, asociada a la ocurrencia de los eventos ENOS o ENSO —por sus siglas en inglés— El Niño-Oscilación del Sur) e interdecadal (escala multianual), que son las de mayor importancia en la determinación y modulación de los procesos atmosféricos (Ideam, 2005; Montealegre, 2010a, 2012; Montealegre y Pabón, 2000; National Oceanic and Atmospheric Administration [NOAA], 2003; Pabón y Hurtado, 2002; Rojas, 2011).

La VC, valorada en escala interanual, está asociada con fenómenos locales como heladas, sequías, precipitaciones extremas, aumento en frecuencias e intensidad de huracanes, tornados y ventiscas que generan igualmente procesos de remoción en masa (derrumbes, avalanchas, coladas de barro), inundaciones y otros desastres (IPCC, 2001).

Incidencia de la vc en el sector agropecuario

El sector agropecuario es altamente sensible a cambios en los factores climáticos que impactan de manera diversa la base ecosistémica, la economía y la sociedad en general y que afectan principalmente a las poblaciones más pobres y vulnerables.

Los efectos más significativos de las variaciones climáticas sobre el componente ecosistémico de los agroecosistemas se expresan en pérdida de la materia orgánica, disminución de la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, disminución de la cobertura vegetal, aumento de la erosión, proliferación de insectos plaga, diseminación de enfermedades, afectación de la fisiología de las plantas, disminución de los rendimientos, pérdidas de las cosechas natas y contaminación ambiental por el uso exagerado de insumos de síntesis química para su control (Álzate et al. 2021; Cai et al. 2018; Sánchez, Jiménez, Martínez, Pinilla y Fischer, 2019).

Por su parte, en el componente cultural tales efectos se visibilizan en la trashumancia, la pérdida de recursos genéticos locales y cambios en las dietas alimenticias; en los últimos años, se han reportado afectaciones por la incidencia de efectos ambientales adversos, asociados con variaciones en los patrones normales de distribución de las lluvias en cuanto a cantidad, frecuencia e intensidad, además de la ocurrencia de altas temperaturas (Boshell, 2008; Cleves-Leguízamo, Toro y Martínez, 2016; Haggag, Saber, Abouziena, Hoballah y Zaghloul, 2016; Magrin, 2007).

Resiliencia de los agroecosistemas

La resiliencia es un concepto de amplio uso en el análisis de los problemas ambientales y se define en el contexto del estudio de los agroecosistemas como la capacidad del sistema agrícola de interactuar con una “onda” o disturbio de naturaleza ecosistémico o cultural, adaptarse, recuperarse y retornar a un estado funcional y estructural. Los límites en los que se mueve un sistema son los márgenes de la resiliencia y están acordes con el flujo de las condiciones ambientales. El análisis del nivel de vulnerabilidad sirve para proponer medidas tendientes a aumentar la resiliencia y persistencia de los agroecosistemas en el tiempo (Ángel, 1996, 1997; Córdoba, Hortúa y León, 2020; Kochhar y Gujral, 2021).

La implementación de medidas de mitigación o de adaptación en referencia a las condiciones ecosistémicas locales y a las apropiaciones culturales de los agricultores aumenta la sostenibilidad de los agroecosistemas (Alomar y Albajes, 2005; Altieri, 1994, 1999; Ángel, 2003; Landis, Wratten y Gurr, 2000; Nicholls, Parrilla y Altieri, 2001; Van der Putten, Vet, Harvey y Wackers, 2001). Nicholls (2013) considera que los sistemas agrícolas diversificados son agroecosistemas complejos y presentan mayor integralidad y capacidad de resiliencia ante la ocurrencia de eventos climáticos extremos.

El estado de la estructura y la función de los ecosistemas determinarán la magnitud de respuesta a los disturbios. Los sistemas agrícolas diversificados y por ende complejos están en capacidad de adaptarse y resistir los efectos de los eventos climáticos y, por lo tanto, la diversificación de los cultivos es una estrategia a largo plazo para proteger a los agricultores de los efectos ambientales asociados con la VC y el CC (González, 2018; León, 2010a; Nicholls y Altieri, 2011, 2012a).

Se considera que hay dos tipos de resiliencia: i) la inherente o propia del sistema y ii) la social o adquirida, que incluyen no solo la aplicación de avances tecnológicos sino también las apropiaciones culturales generadas por los propios agricultores para adaptarse al medio biofísico. Esta resiliencia implica introducir modificaciones en las prácticas de manejo y está condicionada por la actitud, capacitación y disponibilidad de recursos económicos, logísticos y de capacitación de los agricultores (Kaly, Pratt y Mitchell, 2004).

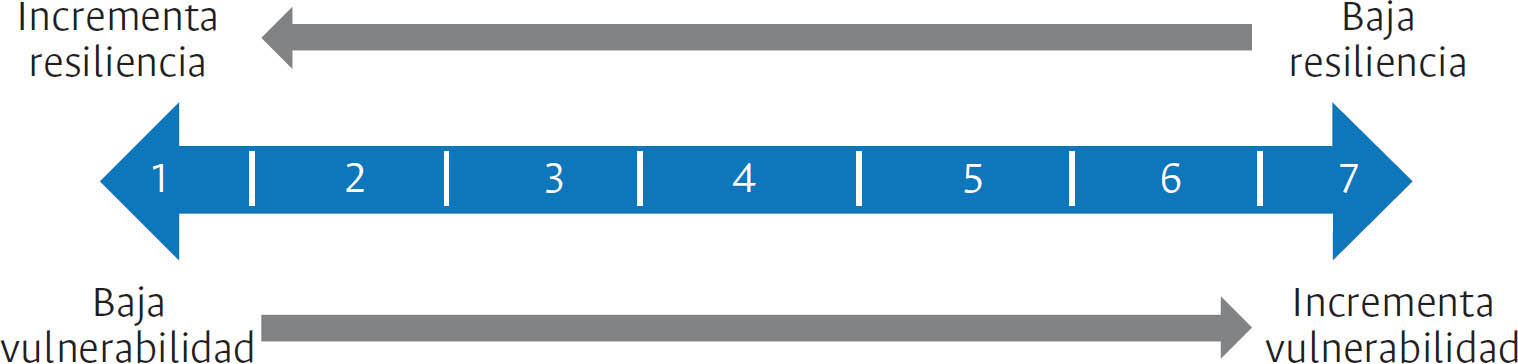

Teniendo en cuenta la complejidad de la resiliencia y la robustez del modelo requerido para su cuantificación, esta se ha medido en forma indirecta a través de la vulnerabilidad (susceptibilidad al cambio generado por el disturbio), integrando el análisis de las interrelaciones entre los ecosistemas y la sociedad. Este concepto se asocia a factores físicos, socioeconómicos y ecosistémicos, definiendo la exposición del sistema a los impactos e incidiendo en la capacidad de soporte a las necesidades de los agricultores (EVI, 2008; IPCC, 2001, 2007, 2013; Toro, Requena y Zamorano, 2012). La vulnerabilidad y la resiliencia son inversamente proporcionales: un sistema aumenta su vulnerabilidad en la medida en que disminuya su resiliencia (Kaly et al., 2004; Pratt, Kaly y Mitchell, 2004) (figura 3).

Figura 3. Relación entre vulnerabilidad y resiliencia

Fuente: elaboración propia con base en datos de Kaly et al. (2004) y Pratt et al. (2004).

Para reducir la vulnerabilidad cultural se debe consolidar el tejido humano. A nivel local y regional, las sociedades rurales pueden amortiguar las perturbaciones con métodos agroecológicos, producto de desarrollos tecnológicos apropiados, fomentando espacios colectivos que posibiliten la organización de la dimensión social de los agricultores (Fitt, Hudher y Stotz, 2016; Holt, 2001a; Nicholls y Altieri, 2012a).

Aspectos generales de la citricultura en Colombia

Los cítricos son de origen subtropical, y las mayores regiones productoras se localizan en el denominado “cinturón citrícola” ubicado entre los 25° latitud N a 40° latitud S (Davies y Albrigo, 1994), en el que se cultiva más del 85 % de la producción mundial de naranjas. Los principales países productores son: Brasil (29 %), Estados Unidos (11 %), México (7 %), India (6 %) y China (5 %); Indonesia, España, Irán e Italia suman el 4 % del total; Colombia ocupa el puesto número 17 (FAO, 2015).

En las condiciones del trópico (franja comprendida entre los 0° de latitud N y los 23.5° de latitud S), los cítricos se han adaptado con eficiencia, presentan un buen comportamiento productivo en el que la floración, y en consecuencia las épocas de cosecha, están definidas por la oferta hídrica (Aguilar, Escobar y Passaro, 2012; Davies y Albrigo, 1994).

Patiño (1969) indicó que las primeras semillas de cítricos fueron introducidas en Suramérica en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493. A Colombia arribaron en el siglo XVI por la costa norte de Chocó, diseminándose por los departamentos del Magdalena, Tolima, Cauca y Valle del Cauca.

Los cítricos en Colombia se cultivan desde el nivel del mar hasta los 2000 m s. n. m., siendo el grupo de frutales más cultivado y el segundo en área después del banano; a nivel regional se diferencian seis núcleos productivos:

1.Costa Atlántica: Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar.

2.Nororiente: Santander, Norte de Santander, Boyacá.

3.Centro: Cundinamarca, Tolima, Huila.

4.Llanos Orientales: Meta, Casanare.

5.Occidente: Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío.

6.Suroccidente y Sur: Cauca, Nariño.

A nivel gubernamental, las distintas instituciones agropecuarias refieren diferentes cifras. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR, 2020) reportó 90 007 hectáreas sembradas, 84 147 hectáreas cosechadas, con un volumen de producción de 1 254 474 toneladas, fundamentalmente como materia prima para abastecer mercados nacionales en fresco, con una productividad promedio de 15.2 t/ha-1, de las cuales el 60 % corresponde a naranja, 20 % a mandarinas, 12 % a limas ácidas y 8 % a tangelo Minneola, generando 419 059 empleos directos. El departamento del Meta produce 110 920 toneladas de cítricos/año con una productividad de 17.7 t/ha-1 (MADR, 2020).

Por otra parte, estudio de Orduz y Mateus (2012) reporta un rango de productividad estimado a nivel nacional entre 10-40 t/ha-1 dependiendo de la especie, variedad, zona, nivel tecnológico, sistema de producción y edad de la plantación.

En el departamento del Meta existen condiciones edafoclimáticas favorables para la producción de cítricos (Orduz, 2012); en forma similar a los reportes de siembra a nivel nacional, a nivel departamental las cifras son igualmente erráticas y desactualizadas.

Los asistentes técnicos regionales consideran que para el 2021 en el Meta hay 10 500 hectáreas sembradas en diferentes especies citrícolas, destacándose la naranja var. Valencia como la más importante por el área de siembra (90 %) y producción, obteniéndose más de 150 000 t/año con una productividad promedio de 19 t/ha-1.

En orden de importancia, los municipios con mayor área de siembra y volumen de producción de cítricos son Lejanías, Villavicencio, Guamal, Barranca de Upía, Granada y San Juan de Arama (Instituto Colombiano Agropecuario [ICA], 2019).

La naranja var. Valencia se originó en China y fue identificada en Portugal en 1865. En el subtrópico se clasifica como de cosecha tardía (Davies y Jackson, 1999). El fruto tiene un tamaño de mediano a grande, con aproximadamente 10 cm de diámetro, esférico ligeramente alargado, de color intenso y de corteza fina. Es la variedad de naranja dulce más cultivada en las regiones citrícolas del mundo; en la región central de Colombia el 18 % se siembra asociado con café y el 82 % se siembra en monocultivo, con las condiciones del trópico bajo, correspondiente a la franja altitudinal comprendida entre los 0 y 700 m s. n. m. (Orduz y Garzón, 2012).

Los estudios para tipificar, caracterizar y clasificar los sistemas de producción de cítricos en el departamento del Meta evidenciaron que la tecnología utilizada tiene un gran componente empírico. Las producciones presentan alternancia, los costos de producción son muy elevados, las prácticas de poscosecha son mínimas y toda la producción está destinada para el consumo en fresco a nivel regional y nacional (Cleves-Leguízamo y Jarma, 2014; Cleves-Leguízamo, Orduz y Fonseca, 2012).

Para comprender la capacidad de respuesta de los agroecosistemas (resiliencia propia o innata) a la VC, es necesario hacer un análisis general de la ecofisiología de los cítricos en el trópico bajo, la cual se presenta a continuación.

Ecofisiología de los cítricos en el trópico bajo

Según Agustí (2003), la fisiología de la planta está asociada a la interacción del genotipo (G) con el ambiente (A), en la cual se establecen mecanismos endógenos que inciden en el crecimiento y desarrollo de los cítricos; entender estos mecanismos es fundamental para efectuar ajustes ecosistémicos (diseño del agroecosistema) o culturales (tecnológicos).