Acción para la conciencia colectiva

- -

- 100%

- +

El movimiento de DD. HH. ante la violencia insurgente

Finalmente, es necesario señalar que, hacia finales de los ochenta e inicios de los noventa, se advierte la emergencia de un nuevo debate sobre la exigibilidad de los DD. HH. a la insurgencia. De acuerdo con las fuentes estudiadas no es posible advertir a ciencia cierta la configuración de un debate al seno de las organizaciones defensoras sobre la responsabilidad de la insurgencia en la violación de los DD. HH. Para llegar a ello es necesario recurrir a fuentes secundarias que dan cuenta de la posición asumida por organizaciones como la CAJ, sobre todo, a propósito de los debates presentados alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente y en sus primeros años de aplicación. De lo anterior se puede concluir que las primeras manifestaciones de denuncia en contra de la violación a los DD. HH. por parte de la insurgencia se encuentran articuladas al plan de institucionalización de los DD. HH. y que tales hipótesis no lograron mayor arraigo entre los defensores. Anecdóticamente, una de las primeras organizaciones construida para denunciar este tipo de violencias fue País Libre, fundada el 28 de agosto de 1991 por Francisco Santos Calderón tras su secuestro a manos del Cartel de Medellín y que estuvo dedicada durante más de 20 años a denunciar los delitos cometidos por la insurgencia, tales como el secuestro, la extorsión, la desaparición forzada y otras privaciones ilegales de la libertad en Colombia.

Pero entonces, ¿qué hay en el fondo de la invisibilidad que las organizaciones defensoras le dieron a la violencia desplegada por la insurgencia? Para responder a esta pregunta es necesario repasar el debate jurídico que se desarrolló en un periodo que excede la cronología seleccionada, pero que es de vital importancia. En los últimos años los organismos internacionales responsables de la vigilancia de los DD. HH. coinciden en señalar que no solo las acciones u omisiones de los Estados pueden llegar a configurarse como violaciones a los DD. HH. Esto ha derivado en que, actualmente, las acciones de grupos no estatales también pueden configurarse como violatorias. Pese a ello, para el periodo estudiado, el panorama al respecto era diferente y, salvo las declaraciones de los altos mandos del Estado y de las FF. MM., no era común entre las organizaciones defensoras que se cuestionara si los DD. HH. estaban exclusivamente vinculados a la acción o la omisión de los Estados.

Tomando como fuente de los DD. HH. la Declaración Universal de 1948, es necesario señalar que, por tratarse de una declaración y no de un tratado, se consideraba que su fuerza vinculante reposaba en los convenios y pactos que los Estados habían asumido (por ejemplo, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 o la Convención contra la Tortura de 1984) más que en la declaración misma. Esa situación fue asumida en Colombia, hasta los primeros años de la década de 1990, como una prueba de que quienes tenían la obligación de cumplir con los tratados internacionales eran los Estados que los habían ratificado y no las personas ni las organizaciones privadas. Para ejemplificar esto se recurría frecuentemente a considerar que el derecho internacional, por su misma naturaleza, era un derecho de Estados y que eran estos los que tenían la obligación de adecuar su sistema legal y de actuar de conformidad con sus compromisos.

Hasta la década de 1990 y, más aún, hasta la expedición del Estatuto de Roma de 1998, era común considerar que el Estado, único legítimo representante del bien común, era a su vez el único garante de los DD. HH., y por lo tanto, el único que podía ser requerido en caso de violación a estos derechos. Así las cosas, a lo largo del periodo estudiado, las organizaciones defensoras asumieron que la diferencia entre delitos y violaciones a los DD. HH. era que los primeros eran cometidos por personas particulares, mientras que las segundas eran cometidas por la acción o la omisión del Estado. Al respecto vale la pena referir lo señalado por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz en el volumen N°4 de Justicia y Paz, publicado a finales de 1991:

En todo este tratamiento del delito, el Estado conserva su carácter de único garante de los derechos humanos (es decir, de los derechos iguales de todos los asociados, referidos a una misma estructura jurídica), principio en el que se funda su más radical legitimidad. Por ello mismo, el Estado es el único eventual veedor de tales derechos. Las demás transgresiones a las normas necesarias de convivencia ciudadana, que pueden ser consideradas en el lenguaje común como violaciones de los derechos humanos, ya en el campo jurídico tienen que tipificarse con otras categorías, con el fin de evitar la confusión sobre quién es el responsable de garantizarlos, y con el fin, también, de evitar consagrar la desigualdad en dicha garantía133.

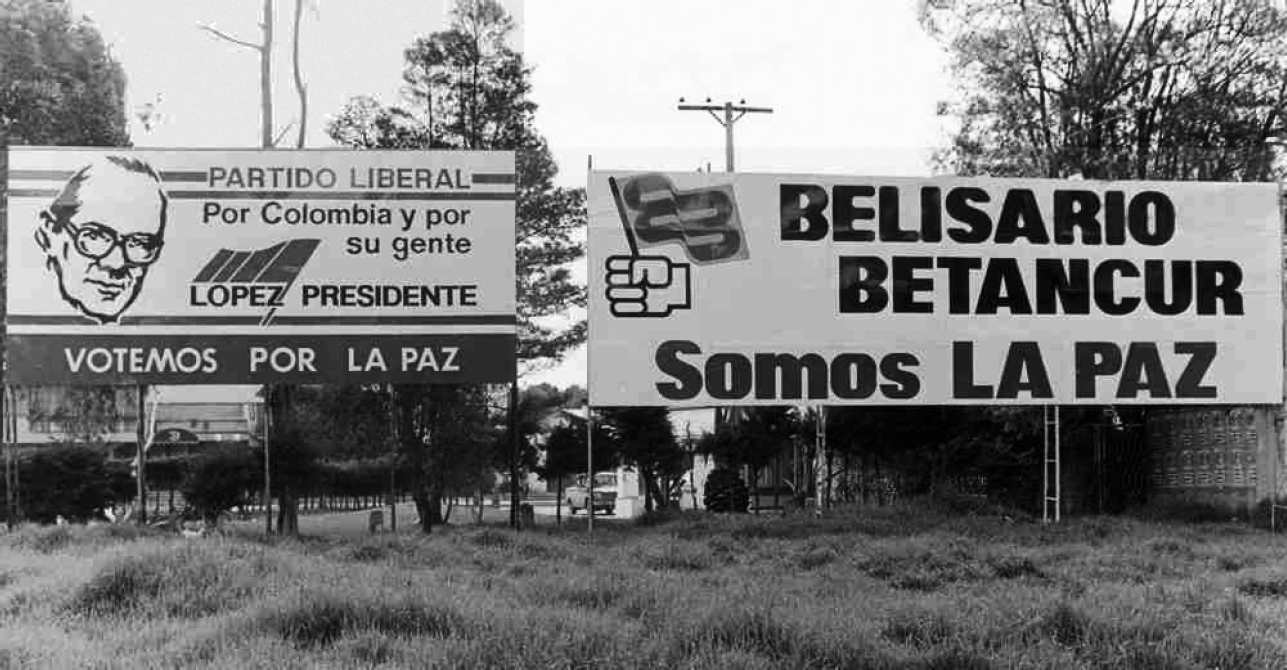

1.3.2. La apertura democrática y la búsqueda de la paz

Figura 5. “Belisario Betancur, fotografías de una vida”

Fuente: Semana, “Belisario Betancur, fotografías de una vida”, Semana [Bogotá], diciembre 7, 2018.

La segunda variación de las demandas promovidas por los defensores de DD. HH. a lo largo de la década de 1980 se encuentra en el interés por posicionar la apertura democrática como una necesidad. A raíz de la lucha por tal apertura, el movimiento de DD. HH. efectuó constantes llamados para garantizar espacios de participación política a todos los sectores de la vida nacional, incluidas las guerrillas. Por esta razón, apertura democrática y paz se convirtieron en asuntos de interés que, de forma paralela, fueron jalonados por los defensores, tornándose en factores de identidad para las luchas relacionadas. Hacia 1981 la escena política colombiana se batía entre la desestabilización del Gobierno Turbay, como resultado de las continuas acusaciones por la violación a los DD. HH. y la esperanza de alcanzar un acuerdo amplio de paz, retomando la experiencia de negociación que había permitido resolver la toma de la embajada de la República Dominicana en 1980. Estas condiciones impulsaron la elaboración de un marco jurídico para amnistiar a los insurrectos que, a pesar de no producir mayores resultados, sirvió como antesala para que la negociación fuera uno de los temas álgidos durante la campaña presidencial de 1982, en medio del debilitamiento del poder de los militares, el levantamiento del estado de sitio y el desmantelamiento del Estatuto de Seguridad134.

Tan pronto alcanzó la victoria, Belisario Betancur se dio a la tarea de materializar sus propuestas de paz y apertura democrática, integrando a diferentes actores de la sociedad civil. De hecho, sus primeras palabras como presidente fueron: “Levanto una bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos…”135. Esta apuesta, junto con la promesa de que durante su Gobierno no se derramaría ni una sola gota de sangre, llevaron al nuevo mandatario a hacerse merecedor de tempranos reconocimientos y elogios por parte de la comunidad internacional. Una de las primeras manifestaciones de apoyo recibidas provino de la CIDH, presidida por el jurista colombiano Gerardo Monroy Cabra, que el 16 de noviembre de 1982 lanzó un informe positivo sobre la situación de los DD. HH. en el país, resaltando los esfuerzos del presidente Betancur y de los grupos guerrilleros por alcanzar la paz.

Colombia se constituyó en uno de los pocos países del continente que obtuvieron avances notables en la protección y promoción de los Derechos Humanos, en los últimos doce meses, y la conducta que adoptó el Gobierno frente a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue altamente elogiada por ese organismo. La comisión reconoció que el país adoptó medidas legislativas en los últimos meses que constituyen progreso en materia de Derechos Humanos136.

Aunque para 1982 podría considerarse la existencia de un común acuerdo sobre la necesidad de alcanzar la paz, pronto comenzaron a evidenciarse diferentes interpretaciones sobre las formas para llegar a ella. Por un lado, se encontraban quienes reconocían la imposibilidad de obtener una victoria militar por cualquiera de las partes y hacían énfasis en el diálogo. Por el otro, quienes proponían el desarrollo de un plan estratégico que combinara el tratamiento de las causas sociales, económicas y políticas del conflicto con la recuperación del poder para los militares137. Más allá de las diferencias, como lo señalaba Enrique Santos Calderón en una de sus columnas para El Tiempo, los primeros meses de Betancur estuvieron ambientados por la esperanza, “Uno se da cuenta de que algo ha cambiado en el país cuando el partido liberal, que tenía un proyecto parcial y condicionado, anuncia su apoyo a una amnistía amplia y total; cuando El Siglo, que tantas zancadillas le puso al proceso, decide que ha llegado la hora de respaldarla…”138.

Pese al optimismo, pronto la imposibilidad de conciliar entre las múltiples visiones sobre la paz, sumada a los intereses de las partes por obtener ventajas militares se convirtieron en obstáculos al proceso de negociación, fenómeno que ha sido analizado por Fernán González, así:

…el fracaso de este proceso mostraba que era imposible lograr la paz cuando los actores involucrados buscaban conseguir ventajas militares y políticas: las FARC inscribían las negociaciones en su proyecto de expansión territorial y de consolidación de un ejército popular para una guerra prolongada, mientras el M-19 buscaba conseguir mayor protagonismo político privilegiando la presión militar. Por otra parte, los gremios reducían la paz al desarme y desmovilización de la guerrilla, sin pensar en la necesidad de reformas económicas y sociales, en tanto que los partidos políticos utilizaban la paz como bandera electoral, sin considerar las necesarias reformas del régimen político. Y amplios sectores de los mandos militares, como el general Landazábal, consideraban al proceso de paz como parte de una estrategia continental de gobiernos pro-izquierdistas, como el de España (¿?), destinada a abrirle paso a la revolución comunista mediante la paralización de la respuesta armada del Ejército139.

Lejos de consolidarse, las negociaciones oscilaron entre profundas manifestaciones de voluntad y precarias condiciones para materializar los acuerdos parciales a los que eventualmente llegaban las partes140. Aun así, en medio de este panorama, los defensores de DD. HH. fortalecieron su rol como promotores del diálogo, jugando un papel central al interior de la Comisión de Paz141, lo que explica, en parte, la generación de intensas discordias entre la Comisión y el ministro de la Defensa y la intervención presidencial para llamar al orden a los militares. El 18 de enero de 1984, durante un discurso frente a su consejo de ministros, el presidente intentaba mitigar la aversión de los militares al proceso de paz, señalando: “…las Fuerzas Armadas no pueden ser deliberantes ni participar en política, porque ello afecta su unidad, su disciplina interna y su tarea profesional”142.

En este punto de las conversaciones, diferentes críticas al proceso de paz iban ganado cada vez más fuerza. De un lado, el hecho de no haber pactado la dejación de armas por las FARC y su lanzamiento como partido político, lo que fue considerado por los opositores al proceso como el inicio de un proselitismo político armado. Por el otro, las advertencias de diferentes sectores sociales independientes que consideraban que los pactos no contemplaban condiciones mínimas para frenar los secuestros y los atentados a la propiedad, acabar con el MAS y desarrollar la reforma agraria143. De la mano de estas críticas, no puede perderse de vista que la crisis del proceso de paz fue causa, pero también el resultado, de que tanto la insurgencia apostara por aumentar sus actividades militares, como de que el Ejército diera rienda suelta a una fuerte arremetida en los territorios de mayor arraigo subversivo.

De esta forma, departamentos como Caquetá, Huila, Cauca o Meta se convirtieron en el escenario de una guerra indiscriminada que afectó profundamente a la población civil, generando un ambiente de violencia que derivó en un nuevo Decreto de estado de sitio el 14 de marzo de 1984, con la expedición del Decreto 615 de 1984144. Si bien la justificación para decretar la excepción fue la lucha contra la insurgencia y contra los carteles del narcotráfico, los verdaderos efectos de su desarrollo se reflejaron en la restricción de los derechos a la protesta social y a la participación democrática145. Al tiempo que eso sucedía, la represión normativa fue combinada con el proceso de exterminio que sufrió la UP; lo que llevó a la ruptura de las negociaciones con las FARC y determinó la apuesta de esta guerrilla por lo militar en desmedro de lo político146. La crisis de las negociaciones derivó en la renuncia de los comisionados de paz; sin embargo, este hecho pasaría inadvertido, pues, luego de las tensiones presentadas entre el M-19 y el Gobierno nacional en el departamento del Cauca, la situación tomó un nuevo rumbo.

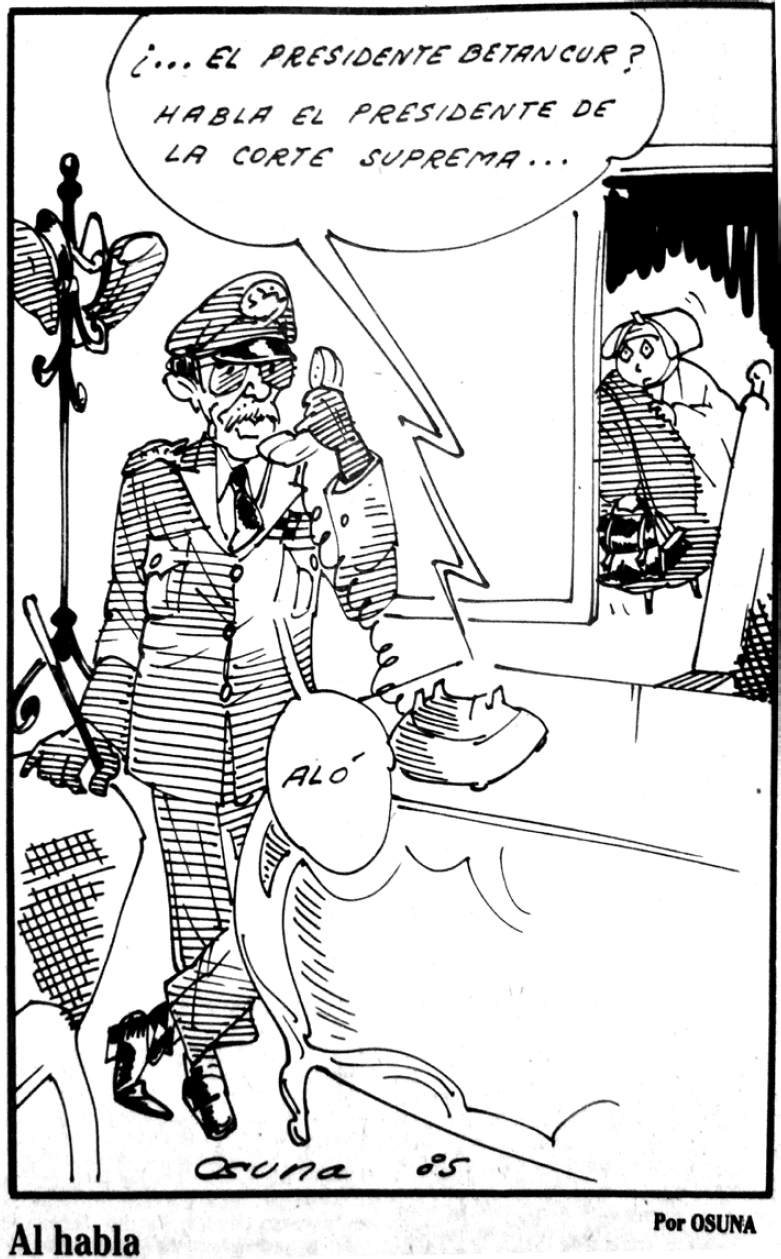

Los hechos que rodearon la toma del Palacio de Justicia en 1985 permiten explicar el cambio de rumbo que tomaron las expectativas de paz. El 6 de noviembre de 1985 a las 11:40 a. m., un grupo de guerrilleros pertenecientes al M-19 ingresaron al Palacio de Justicia en el marco de la operación “Antonio Nariño por los DD. HH.”, con el fin de someter a juicio al presidente Betancur, a quien acusaban de haber incumplido los compromisos adquiridos durante las conversaciones de paz. Para ello, los insurrectos tomaron como rehenes a los ocupantes del edificio, entre quienes se encontraban varios magistrados de la CSJ. Las horas siguientes a la toma transcurrieron entre la desinformación y una violenta arremetida de las FF. AA., de tal forma que a las 3:00 p. m. ya había comenzado la evacuación de los sobrevivientes con destino a la Casa Museo del 20 de julio (o Casa del Florero). El uso de armas de largo alcance por parte de las FF. AA. desató un fuerte incendio que calcinó los archivos judiciales que reposaban en el lugar, de los aproximadamente 6000 expedientes tramitados por la CSJ, solo quedaron 30. Y mientras todo sucedía, el presidente se mantuvo en reunión por 13 horas con sus ministros y asesores de seguridad, tiempo durante el cual no se manifestó públicamente, en una actitud que despertó serias sospechas sobre la existencia de un golpe de estado transitorio147.

Entre las voces que se pronunciaron, las de los defensores de los DD. HH. llevaban un tinte de dura crítica al tratamiento militar desmedido que se evidencia, tanto en el uso de tanques de guerra, como en la pérdida de 500 vidas que se hubiese podido evitar otorgándole un tratamiento político al asunto148. Así, la toma y la retoma del Palacio de Justicia derivó en una de las más profundas crisis institucionales que vivió el Estado colombiano durante la segunda mitad del siglo XX y, no obstante, sirvió como aliciente para consolidar la apuesta de los defensores por generar caminos de diálogo como alternativa a la barbarie.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos expresa su consternación y profundo dolor con motivo de la tragedia nacional ocurrida en el Palacio de Justicia de Bogotá, en los días 6 y 7 de noviembre, en la cual perdieron la vida, dentro de una verdadera masacre, más de un centenar de personas, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al esclarecido jurista Alfonso Reyes Echandía, el magistrado y distinguido catedrático Manuel Gaona Cruz, ambos pertenecientes a este Comité Permanente…

Al condenar de manera enfática el acto de inaudita irresponsabilidad del grupo M-19 que asaltó la sede de los dos más altos tribunales del país, baluartes de la democracia y del Estado de Derecho, el Comité Permanente encuentra inexplicable que el presidente de la República no hubiera atendido el angustioso llamado que le fue hecho por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alfonso Reyes Echandía, para que ordenara un cese al fuego. Era también indispensable pensar en la vida de las numerosas personas que se encontraban en el Palacio de Justicia en un acto de humanidad para ahorrarle al país este holocausto…149

Figura 6. Caricatura “Al habla”

Fuente: El Espectador, “Al habla”, El Espectador [Bogotá], noviembre 11, 1985. 3A.

1.3.3. La reconstitución de un Estado inviable

Los trágicos eventos que rodearon la toma y retoma del Palacio de Justicia le entregaron un nuevo aire a las FF. AA. para reafirmar su posición frente al Ejecutivo; así lo demuestra la expedición de numerosos Decretos de corte represivo que se sucedieron desde noviembre de 1985. Desvanecida la imagen sobre la capacidad conciliadora de Betancur y en pleno auge de las acciones de terror impulsadas por los carteles de la droga y el paramilitarismo, proliferan los atentados dirigidos a aterrorizar a la población y numerosos asesinatos de policías, funcionarios, políticos, sindicalistas, activistas sociales, funcionarios judiciales y periodistas150. Este es el escenario en el que se inaugura la presidencia de Virgilio Barco.

Apoyado en los generosos resultados electorales que le llevaron al poder, el Gobierno de Barco intentó una repolitización de la sociedad; sin embargo, su modelo oficialismo-oposición se vio prontamente truncado. Más allá de la agudización de la violencia y el terror, las causas que obstaculizaron la pretensión política de Barco podrían resumirse así: las divisiones internas de los partidos Liberal y Conservador; las dificultades por consolidar la paz con las guerrillas; y la guerra sucia que diezmó considerablemente la fuerza inicial de la UP y de otras organizaciones políticas que, como A Luchar, el Frente Popular o el Nuevo Liberalismo, se perfilaban como alternativa al bipartidismo151. A la par del desarrollo de estos fenómenos, el quiebre de la estructura misma del Estado parecía inminente y los problemas heredados de los otros Gobiernos continuaban en crecimiento, por lo que la refundación del Estado en el marco de una Constituyente aparecía como la única salvación posible.

En medio de estas circunstancias, la movilización social experimenta la pérdida cada vez más frecuente de sus más visibles representantes, la guerra sucia en su máxima expresión amenazaba con el exterminio de la oposición política y, por supuesto, de cualquier posibilidad de alcanzar la paz por la vía del diálogo. Si bien las tareas de persistir en la necesidad de la paz y en la denuncia al exterminio por causas políticas continuaron copando la agenda de los defensores de los DD. HH., la grave crisis institucional que atravesaba el país para finales de los años 80 terminó por perfilar un nuevo campo de acción, la constitucionalización de los DD. HH. De esta manera, las demandas promovidas en relación con estos derechos durante el Gobierno Barco se desarrollaron principalmente en tres vías: i) la denuncia del exterminio a la oposición política; ii) el nuevo modelo de negociación de la paz; y iii) la constitucionalización de los DD. HH.

La denuncia del exterminio a la oposición política

Este complejo fenómeno, copó gran parte de la actividad de los defensores de DD. HH. durante la presidencia de Barco, pero también marcó su trayectoria de ahí en adelante. Figuras como la de Luis Carlos Galán, Leonardo Posada o Pedro Nel Jiménez, vinculados con el CPDH, encabezaron las protestas en contra de los sangrientos hechos que estremecían al país, circunstancia que los convirtió en objeto de señalamientos, amenazas y persecución. No obstante que para 1986 decenas de militantes de oposición y excombatientes de las FARC ya habían sido asesinados, podría considerarse que una de las primeras denuncias sobre el exterminio fue lanzada por la coordinadora nacional de la UP en una reunión con el ministro de Gobierno Fernando Cepeda Ulloa, luego del asesinato del representante a la Cámara por esta colectividad, Leonardo Posada152.

La violencia ejercida en contra de la UP alcanzó a un número aproximado de 3000 víctimas directas, de acuerdo con las cifras oficiales establecidas por el DANE, publicadas por el Observatorio de DD. HH. de la Presidencia de la República en 2008 y utilizadas como fundamento de las sentencias penales producidas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, tan solo entre 1984 y 1993 fueron asesinados alrededor de 540 militantes de este partido, lo que representó el 40 % de las víctimas de la violencia política reportadas en el país durante este periodo (sin mencionar que entre 1986 y 1987 la cifra ascendió al 60 % de los casos reportados)153. Más allá del subregistro que seguramente contienen las anteriores cifras, lo cierto es que durante los primeros cinco años del genocidio (1985-1989), la persecución se caracterizó por una violencia selectiva que se desplegó, principalmente, en los territorios en los que la agrupación había obtenido mayor acogida popular y resultados favorables en materia electoral. Familiares y víctimas sobrevivientes de la UP han sido enfáticos en afirmar que la aniquilación de su colectividad no corresponde a una sucesión de hechos aislados y desde la década de 1980 han denunciado la existencia de diferentes planes de exterminio ejecutados sistemáticamente con el fin de borrar una opción política alternativa a los partidos tradicionales. Fue así como, en medio del desconcierto originado por el asesinato de varios de sus compañeros de la UP, Gabriel Jaime Santamaría denunciaba durante su exilio en Berlín:

Ahora la nueva administración norteamericana presidida por el antiguo director de la CIA, el señor BUSH, trabaja con las recomendaciones elaboradas por el Documento de Santa Fe 11, en las cuales hay todo un señalamiento hacia Colombia y se trazan planes tendientes a evitar que continúe el proceso de crecimiento del conjunto del movimiento popular y democrático en nuestra Patria. […] Los manuales de la Guerra de Baja Intensidad, muestran claramente las directrices de lo que ha venido ocurriendo en mi Patria: la eliminación mediante un plan fríamente calculado de los dirigentes nacionales, medios y de base de la UNIÓN PATRIÓTICA, así como el exterminio de sus “potenciales aliados”. Así pues, los 1.000 muertos de la UP. encabezados por su inolvidable Presidente JAIME PARDO LEAL, los centenares de dirigentes de otras fuerzas de izquierda, el asesinato de demócratas liberales como el doctor HECTOR ABAD GOMEZ, las masacres de modestos y humildes campesinos y trabajadores, entre las cuales destaca por su masividad, el asesinato de 43 habitantes ocurrido en plena plaza pública del centro minero antioqueño de Segovia, todo hace parte de un plan, organizado y fríamente ejecutado, financiado por el narcotráfico, pero de acuerdo a numerosas investigaciones, en lo cual hay la abierta participación de unidades medias y superiores de la oficialidad del Ejército154.

Más allá de la negación gubernamental sobre la existencia del “Baile Rojo”155 y de otros planes de exterminio que fueron denunciados, personajes como el general (r) Fernando Landazábal alimentaban el ambiente de estigmatización señalando a los militantes de la UP como guerrilleros. Así, los primeros años del Gobierno Barco transcurrieron en medio de una oleada de violencia que afectó a casi todos los sectores políticos, en diferentes lugares de la geografía colombiana, y la reacción de las guerrillas en lugares como el Magdalena Medio y Antioquia, afectando principalmente a hacendados y miembros de la fuerza pública156. Ante esta situación, solo faltaba un detonante para echar por la borda los esfuerzos de paz con las FARC, y este detonante lo generó la toma de Mutatá (Antioquia) producida el 27 de enero de 1987. Cuando 170 guerrilleros de las FARC ingresaron al pueblo y una vez allí, hostigaron durante 7 horas el puesto de policía, asesinaron a un funcionario judicial, liberaron a 3 personas que estaban recluidas en la cárcel y despojaron a los uniformados de sus armas y pertrechos157.

El nuevo modelo de negociación de la paz

Ante la ruptura de la tregua, el presidente Barco se vio obligado a encabezar personalmente los diálogos, no sin antes lanzar un mensaje contundente: “…en cualquier parte donde la fuerza pública sea atacada, el gobierno entenderá que en esa zona ha terminado el cese al fuego”158. Estas declaraciones cayeron como un baldado de agua fría entre los defensores de DD. HH., quienes exigían claridad al Gobierno sobre el proceso de paz, pues consideraban que esta afirmación no era menos que extraña y desafortunada, más aún, cuando a lo largo del país perseveraba la existencia de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, cuya investigación por vía judicial había resultado inútil159. Lejos de encontrar una solución a estas demandas y tratando de ocultar la debilidad del Estado, el Gobierno recurrió a la creación de un Tribunal Especial para la Inspección de los delitos que causaran conmoción. Sin embargo, esta medida en nada contribuyó a enfrentar la fuerte oleada de asesinatos con móviles políticos que azotaba al país160.