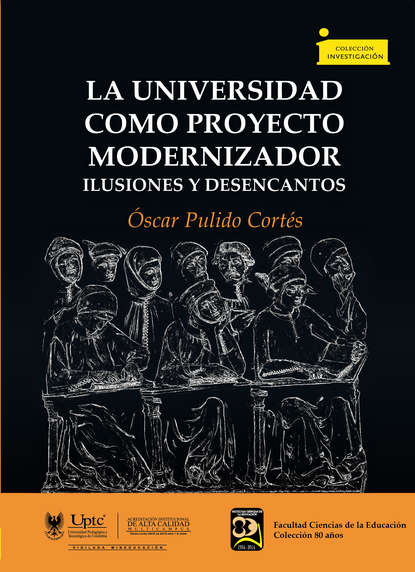

La universidad como proyecto modernizador

- -

- 100%

- +

La formación profesional, la investigación, los textos que circulan, las revistas que se reciben, los lugares donde se realizan los posgrados, los regímenes de evaluación y re- conocimiento del personal académico, todos apuntan hacia la sistemática reproducción de una mirada al mundo y al continente desde las perspectivas hegemónicas del Nor- te […] El intercambio intelectual con el resto del Sur, en especial con otros continentes, desde el cual, a partir de experiencias compartidas podría profundizarse la bús- queda de alternativas, es, en nuestras universidades, esca- so o nulo. No es éticamente responsable continuar con el sonambulismo intelectual que nos hace dejar a un lado los retos que nos plantean estas cuestiones. Los niveles de au- tonomía, si no epistémica, sí práctica, y el grado de liber- tad académica con que cuenta hoy parte de la universidad latinoamericana no se corresponden con los limitados es- fuerzos que se han realizado para repensar estas institu- ciones desde sí mismas, en términos sustantivos de cara a los exigentes y cambiantes contextos —incluso asuntos de vida o muerte— a los cuales tendrían que responder.23

De aquí que el compromiso académico de trabajos como el presente se remite a presentar algunos elementos de análisis que permitan comprender puntos de emergencia en términos de conceptos y estra- tegias que han configurado la universidad del presente, es decir, del neoliberalismo, la eficacia y las competencias. Lo anterior justifica la perspectiva histórica y los análisis de discursos y prácticas pro- ducidos en torno a la implementación y desarrollo de las políticas públicas en educación superior, en la segunda mitad del siglo XX en Colombia, y en especial en los años posteriores a la Segunda Guerra

23 Edgardo Lander, “Ciencias sociales…”, en op. cit., 49.

Mundial. Puede afirmarse que se concreta una particular forma de colonialidad de los saberes, que es parte del interés de esta tesis en los planteamientos y acciones sobre la educación superior y en es- pecial sobre la universidad, sus estructuras, su sistema y su actores.

En la misma línea teórica de Lander se encuentran, en la perspec- tiva decolonial, los trabajos de Santiago Castro Gómez quien en su texto Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saber24, intenta responder la pregunta si es posible decolonizar la universidad. Plantea que la mirada colonial sobre el mundo obedece al modelo epistemológico desplegado por la modernidad occidental, y la universidad reproduce el modelo en las disciplinas enseñadas y en su estructura. Afirma “que, tanto en su pensamiento como en sus estructuras, la universidad se inscribe en lo que quisiera llamar la estructura triangular de la colonialidad: la colonialidad del ser, la colonialidad del poder y la colonialidad del saber”25. Utiliza un diagnóstico de la situación de la universidad contemporánea funda- mentado en el texto de Jean François Lyotard, La condición posmoder- na26. En este sentido se plantea vincular la legitimación del saber a la institucionalización de la universidad, en dos metarrelatos diversos pero a su vez complementarios: la educación del pueblo como sueño de la modernidad en términos de acceso, cobertura y sobre todo de derecho; es decir, la universidad como una posibilidad de igualdad y libertad. Además la universidad será la encargada de entregar al pueblo profesionales que permitan incidir en el pensamiento cientí- fico y técnico de la sociedad para consolidar los procesos de nación y suplir las necesidades requeridas por el progreso y el desarrollo. El segundo metarrelato hace referencia a la responsabilidad otor- gada a la universidad en términos del progreso moral de la humani- dad, es decir, en la formación de líderes que permitan construir no sólo el desarrollo material de la nación, sino la educación moral de la sociedad; en palabras de Castro-Gómez comentando a Lyotard “la universidad funge como el alma máter de la sociedad, porque su mi- sión es favorecer la realización empírica de la moralidad”27. La crítica

24 Santiago Castro-Gómez, “Decolonizar la universidad…”, en op. cit., 79-91.

25 Ibídem, 79-80.

26 François Lyotard, La condición posmoderna. Madrid: Cátedra, 2000.

27 Ibídem, 81.

que Castro-Gómez profundiza y formaliza hace referencia a que los dos metarrelatos en la universidad latinoamericana se cruzan y se retroalimentan, especialmente en la estructura arbórea del conoci- miento y en el lugar dado a la misma como espacio privilegiado en la producción del conocimiento. En cuanto a la estructura arbórea, ambos metarrelatos favorecen la idea de jerarquías, especialidades, límites, campos; en cuanto al segundo metarrelato, la universidad es vista “no sólo como el lugar donde se produce el conocimiento… sino como el núcleo vigilante de esa legitimidad”28. En este sentido el au- tor plantea que estas dos formas de materialización de la universidad producen un modelo epistemológico/colonial, que el autor llama la hybris del punto cero, es decir, la ciencia moderna pretende partir de cero sin la posibilidad de que este punto de partida sea cuestionado, pensado o rebatido.

De aquí que la universidad moderna muestre en su funcionamiento arbóreo y disciplinar esta pretensión del punto cero, y que de diversas formas y maneras estos dos modelos se apropian y materializan en las universidades latinoamericanas y en su estructura de funcionamien- to. Los cánones, los currículos, los autores clásicos y obligatorios, la departamentalización, los poseedores de la verdad y los procesos por los cuales los conocimientos se legitiman, es decir, se validan o se invalidan, cuáles son útiles y cuáles no, cuáles son necesarios y cuáles accesorios. Castro-Gómez genera una propuesta para decolonizar la universidad, pues reconoce que la universidad contemporánea ha lle- gado a un momento en el que se ha convertido en una corporación, en una empresa capitalista neoliberal ubicada en los discursos del capital humano y las competencias que ya no sirve más al progreso. Para el presente trabajo nos interesa justificar la importancia de co- nocer en la constitución de la universidad que hoy tenemos, cómo se apropiaron y consolidaron, a partir de la segunda mitad del siglo XX, estos dos modelos problematizados por Lyotard para la universidad contemporánea y que el autor nos lo plantea como formas de colonia- lidad del poder, del saber y del ser en la universidad.

28 Ibídem.

La perspectiva decolonial nos permite analizar críticamente el archi- vo29 que sustenta el presente trabajo y así no caer en descripciones naturalizadas de los acontecimientos, apologéticas o ingenuas de pro- cesos constituidos como ejes de andamiajes universales, que produje- ron efectos en las comunidades universitarias del momento, y hoy si- guen ejerciendo formas y expresiones coloniales del saber y el poder, especialmente en la reforma de la educación superior realizada en los años noventa del siglo XX y que se quiere ajustar y profundizar en las dos primeras décadas del siglo XXI, en toda Latinoamérica y en especial en Colombia durante los gobiernos de los presidentes Uribe y Santos. Durante este lapso, 2002-2014, se ha intentado ubicar a la universidad latinoamericana como productora de saberes-mercancía para jugar en los espacios mundiales de evaluación, rankings, y sobre todo, en las crecientes irrupciones de instituciones europeas y nortea- mericanas de menor perfil investigativo y académico que hacen de la educación, no un bien sino un servicio ofertado en condiciones degra- dantes y costosas para la población, la cual se ve obligada a hacer uso de ellas en la lógica de la formación permanente y del capital humano. Las formas de gubernamentalidad neoliberal han introducido en la universidad maneras de pensar arraigadas en la colonialidad cultural y que juegan un papel decisivo en los proyectos de “país” o de “nación” en los cuales estamos inmersos. En este sentido, la perspectiva deco- lonial obliga a realizar la pregunta por la universidad del presente, su constitución, los discursos y las prácticas que la han hecho posible, es decir, requerimos proceder históricamente para su comprensión. Además ubica la discusión en la posibilidad de producir conceptos y prácticas de una universidad que posibilite otros sujetos.

29 Hace referencia a la información factual (documentos), sobre los cuales se realizan los análisis y los cruces de información. Pero de igual forma es entendido en la perspectiva de Foucault en la Arqueología del saber: “[…] se trata ahora de un volumen, en el que se diferencian regiones heterogéneas, y en el que se despliegan, según unas reglas es- pecíficas, unas prácticas que no pueden superponerse […] se tiene, en el espesor de las prácticas discursivas, sistemas que instauran los enunciados como acontecimientos (con sus condiciones y dominios de aparición) y cosas (comportando su posibilidad y campo de utilización). Son todos esos sistemas de enunciados (acontecimientos por una parte, y cosas por otra) lo que propongo llamar archivo”. Michel Foucault, La arqueología del saber. 21.a ed., México: Siglo XXI editores, 2003, 218-219.

MODERNIDAD, DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN COMO PROYECTOS DE GUBERNAMENTALIDAD

El siglo XX representa para Latinoamérica y para Colombia el in- greso como fuerza del capitalismo en su forma industrial. En este sentido —para lograr que todos los procesos, formas, mecanismos y saberes se adecúen a las nuevas formas de gobierno—, se requie- ren estrategias de materialización de los principales postulados y prácticas que lo harían posible. La elección de las formas de control intencional asumida por los gobiernos nacionales tomó el nombre de modernización de las estructuras estatales. Este proceso de mo- dernización incluyó estrategias económicas, educativas, sociales, de producción de imaginarios sociales30 relacionados con el rechazo a la intervención norteamericana y al imperialismo; de esta manera se constituyeron nuevas subjetividades que se afianzaron en torno a la modernidad. De aquí que en esta parte del trabajo se realicen las relaciones y distinciones entre modernidad y modernización, y la descripción general de las teorías del desarrollo como formas de saber que sustentan las formas de gobierno y su incidencia en la uni- versidad colombiana de la segunda mitad del siglo XX.

DE LA MODERNIDAD A LA MODERNIZACIÓN

Razón, ciencia y sujeto. El proyecto de modernidad se concibe como el sueño de las sociedades por orientarse, definirse e ingresar en la lógi- ca del conocimiento, la razón, el Estado, la ciencia y el hombre sujeto

30 En varios momentos del trabajo se utiliza la categoría imaginario para referir una espe- cie de “mundo imaginario” que fue construido por las transformaciones del capitalismo de mediados del siglo XX en Colombia, que a su vez produjo una particular manera de constituir los sujetos en relación con la modernización y la universidad. La “performati- vidad” de la vida por la ciencia, la necesidad creada de desarrollo, los ideales de ciencia, tecnología e innovación, la intervención y la transformación de la naturaleza, las luchas políticas, la violencia y los procesos revolucionarios que producen en los sujetos, espe- cialmente los vinculados a la universidad, identificaciones que se convirtieron en un campo propicio para lograr ciertos interés y ciertas maneras de pensar, actuar y sentir la universidad en Colombia. En este sentido se resaltan fundamentalmente los trabajos de Santiago Castro-Gómez, Tejidos Oníricos, y Cornelius Castoriadis, La institución ima- ginaria de la sociedad, para reafirmar que esto que llamamos imaginarios no representan sólo una imagen falsa de la realidad o una deformación psicológica de ésta sino que produce formas de percepción, de acción y creación de la realidad.

de todas las cosas y las concepciones. Esta forma de pensar intenta generar un orden mundial único e indivisible. El privilegio de la razón científico-técnica o instrumental consiste en extender su señorío a los dominios más profundos de la naturaleza y desde este conocimiento poder controlar su acción a través de ordenamientos, clasificaciones y leyes. En este sentido el control se convierte en la preocupación central para evitar desviaciones, posiciones y posibilidades distintas. A la razón se le confiere la misión de ordenar y construir los nuevos principios que han de reemplazar las prácticas sustentadas en la au- toridad eclesial y religiosa y concentrar los diferentes esfuerzos en las realizaciones del hombre: la política, la ciencia y el arte. Todo es cuestionado a la luz de la razón, nada escapa a estas concepciones, creencias, certezas, manifestaciones de fe. Aunque la razón técnica instrumental produce una particular representación del mundo, ella propende por su desencantamiento, es decir, por la posibilidad de que ningún aspecto se escape del control, del cálculo y de la sistematicidad de la razón, es decir, volver conmensurable lo inconmensurable. Todos los aspectos de la vida de los hombres se alteraron,

[…] se rompieron gradualmente los nexos tradicionales con la tierra: desaparecieron los pequeños agricultores converti- dos ahora en proletarios urbanos, pero también desapareció gradualmente la clase terrateniente que sustentaba el orden político del antiguo régimen. En lugar de ambos apareció una masa de productores independientes y de trabajadores liberados de las antiguas formas de dominación: en una pala- bra irrumpió lo que más tarde sería llamado “capitalismo”31.

Esta nueva presencia produjo además grandes transformaciones en las relaciones y las prácticas cotidianas de las personas, concentra- ción en grandes centros urbanos, organización de los tiempos y los espacios, sistemas de control a través de la participación; el reino de la política, preocupación de los antiguos, se convierte en una cien- cia capaz de generar teoría y acciones sobre las nuevas condiciones emergentes. Los desarrollos veloces de la ciencia y de la tecnología son aplicados a la resolución de problemas relacionados con la pro ducción

31 Sergio Pérez Cortés, Itinerarios de la razón en la modernidad. México: Siglo XXI editores

- Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 2012, 8-9.

y el comercio, que produce un cambio de relación con la naturaleza de su estudio y la intervención sobre la misma.

En el orden de los saberes la concepción nueva de sujeto hace que el hombre sea ubicado, ya no sólo como conocedor sino como objeto por conocer y que sus relaciones sean un enigma del cual comienza a ocuparse un grupo nuevo de saberes denominados, genéricamente, ciencias humanas

[…] pues el hombre no existía (como tampoco la vida, el lenguaje y el trabajo); y las ciencias humanas no aparecieron hasta que, bajo el efecto de algún racionalismo presionante, de algún problema científico no resuelto, de algún interés práctico, se decidió hacer pasar al hombre (a querer o no y con un éxito mayor o menor) al lado de los objetos científicos —en cuyo número no se ha probado aún de manera absoluta que pueda incluírsele—; aparecieron el día en que el hombre se constituyó en la cultura occidental a la vez como aquello que hay que pensar y aquello que hay que saber. No hay duda alguna, ciertamente, de que el surgimiento histórico de cada una de las ciencias humanas aconteció con ocasión de un problema, de una exigencia, de un obstáculo teórico o práctico; ciertamente han sido necesarias las normas que la sociedad industrial impuso a los individuos […]32

Las ciencias humanas, producto eminentemente moderno, se preocupan de caracterizar al hombre en las nuevas condiciones en las cuales él está inmerso: economía política y los problemas de la producción, procesos de modernización y constitución del capitalismo, la sociología; poderes y formas de representación de la población y la ciencia política33. De igual manera, y con mucha fuerza, el estudio del hombre, de su comportamiento, su psique, su mente hace que la psicología comience a tomar espacios que antes estaban reservados a la religión y al poder pastoral, es decir, en el conocimiento exacto del hombre ya no como sujeto social, sino en su interior, en sus aspectos más profundos y enigmáticos. La Pedagogía, como saber de la educación, se sistema-

32 Michel Foucault, Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI editores, 2001, 334-335.

33 Sergio Pérez Cortés, op. cit., 9.

tiza y se utiliza en el conocimiento y control de la infancia, categoría que aparece en la modernidad. Así como el concepto infancia es fruto de la modernidad, van apareciendo otros conceptos que atravesarán sus preocupaciones: libertad, trabajo, tolerancia religiosa, igualdad racial, género, laicización de la vida, constitución de nuevas instituciones, moralidad individual, la educación de grandes masas poblacionales, una razón y unos ideales compartidos. Al ser la razón la fuerza de la modernidad, la filosofía se convierte en el motor dinamizador de toda esta nueva manera de ver el mundo y esta tiene en una actitud crítica, su máxima expresión.

La filosofía logra en la modernidad la circulación de preguntas y formas prácticas de hacer la crítica y de ubicarla como la actitud por excelencia. Es la filosofía, a partir de Kant y otros filósofos, la que hace la pregunta por el sentido de la época que se está viviendo, es decir, la preocupación de “qué es la ilustración” heredera directa de la modernidad en conceptos, características y prácticas. La crítica como categoría y concepto filosófico es una de las características fundamentales de la modernidad. La crítica desde las consideraciones kantianas, que recoge en su interior las discusiones y el espíritu de ésta, se convierte en una manera de pensar, producir conocimiento, hablar, señalar las cosas, una particular manera de relación con lo social y con la cultura: una actitud de la civilización moderna. Esta actitud existe en relación directa con discursos o prácticas, es decir, se convierte en un instrumento o herramienta, medio de unos conceptos que quieren ser movilizados o determinados desde la actitud. De ahí que la crítica siempre está acompañada por el enunciado que moviliza: crítica de la razón, de la pedagogía, de la sociedad, del Estado. La crítica se convierte en una función subordinada que exige una utilidad, que compensa y que generalmente está asociada con la exclusión o la rectificación de errores, posturas o formas de comprender el mundo.

Foucault34 afirma que la actitud crítica encuentra en la modernidad tres sitios de anclaje fundamentales que nos remitirán a características muy importantes de esta actitud, para comprender sus implicaciones y sus conexiones con los procesos educativos y gubernamentales:

34 Michel Foucault, “Qué es la crítica”, en Foucault, Sobre la Ilustración. Madrid: Tecnos, 2003.

no querer ser gobernado era una manera de rechazar el magisterio eclesiástico, es decir, una forma de colocar el gobierno y su formas en el ámbito de la sociedad civil, una manera de laicizar el gobierno; el segundo elemento se refiere a no querer ser gobernado de algunas formas, discurso que remite a criticar ciertas normas, leyes, conceptos, por considerarlos injustos, ilegítimos. En este sitio de la actitud crítica está la propuesta de colocar algunos derechos que se puedan considerar universales y abarcadores los cuales está obligado a cumplir quien ejerza el gobierno sobre los otros, es decir, evitar la tiranía, o dicho en otras palabras, encontrar los límites en las formas y maneras de gobernar; por último se plantea el anclaje de no aceptar como verdadero lo que la autoridad dice que es verdad, no aceptarlo hasta que se encuentren buenas razones para hacerlo. Se puede plantear como la razonabilidad frente a la autoridad y al gobierno, razones que me permitan el acatamiento de la autoridad. Desde esta perspectiva se plantea que la crítica como actitud de la modernidad “es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad”35. Así pues, la crítica que se ubica en la relación saber-poder y en la posibilidad de ser gobernados, irrumpe de otra manera como discurso y práctica y encuentra en la educación un campo de dispersión bastante amplio y generoso.

El Estado como eje del proyecto modernizador. La modernidad36, su organización y su funcionamiento implican “la existencia de una instancia central a partir de la cual son dispensados y coordinados los mecanismos de control sobre el mundo natural y social. Esa instancia central es el Estado garante de la organización racional de la vida humana”37. En el Estado se concreta esta nueva perspectiva, estas nuevas formas de aprehender y pensar el mundo. El Estado reunirá en su andamiaje las nuevas técnicas que permitirán orientar, conducir y controlar la

35 Ibídem, 11.

36 Dussel al respecto afirma: “Proponemos entonces dos paradigmas contradictorios: el de la mera “Modernidad” eurocéntrica, y el de la Modernidad subsumida desde un horizonte mundial, donde el primero cumplió una función ambigua (por una parte, como emancipación; y, por otra, como mítica cultura de la violencia). Enrique Dussel, “Europa, modernidad y eurocentrismo”, en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencia sociales. Perspectivas latinoamericanas (Edgardo Lander, ed.). Buenos Aires: clacso, 2005, 51.

37 Santiago Castro-Gómez, “Ciencias, violencia epistémica y el problema de la invención del otro”, en La colonialidad del saber…, op. cit., 147.

población, ya no como un grupo uniforme de personas, sino como una forma de unidad en la diversidad.

En esta perspectiva de análisis se plantea que Occidente, y en especial Europa, presencia cómo se propician nuevas formas prácticas de gobierno, gobierno de los otros, a través del aparato estatal, especial- mente en lo referente a los métodos y a los diversos dominios de su realización: los niños, el Estado, los ejércitos, el cuerpo, las ciudades. A esta realidad Foucault38 la llama gubernamentalización de la sociedad. En este nuevo arte39 se junta el gobierno del cuerpo del Estado, de los bienes, gobernar y sobre todo dejarse dirigir, orientar, guiar hacia unos objetivos determinados por quienes plantean la manera “correcta” de hacerlo, es decir, con una forma particular e individualizante de los individuos.

La gubernamentalidad40 o gobierno de las poblaciones hace referencia a las técnicas que Occidente inventa para gobernar a los otros. La práctica se enfoca al liberalismo y neoliberalismo no sólo como formas de gobernar a los otros, sino como formas de vida, maneras de ser inventadas y apropiadas por poblaciones y por sus gobernantes. En este sentido, se ubica en las formas de ruptura y transformación del poder en cuanto cercano a la vida y al hombre no sólo como cuerpo, sino al hombre entendido como categoría “abstracta”, como especie, hombre viviente, grupo, población. Foucault41 ubica el siglo XIX como la positividad histórica que permite estos desarrollos y prácticas y ofrece una serie de reflexiones que lo llevan a afirmar que el derecho de hacer morir y dejar vivir, característico de las sociedades de soberanía

38 Michel Foucault “Qué es la crítica”, op. cit., 11.

39 Técnicas, procedimientos, mecanismos.

40 Categoría “metodológica” que es introducida por Michel Foucault para abordar el problema del Estado y la población, en cuanto a los mecanismos y formas de poder, saber y ser sujeto que le permiten estudiar las artes de gobierno. Aparece en el curso que Foucault orienta en el College de France del año 1978 denominado “Seguridad, territorio y población”. Foucault aclara con esta categoría que gobernar no es necesariamente mandar, reinar o hacer la ley, es más bien la constitución y la puesta en marcha de una serie de fórmulas, mecanismos, maneras que permiten lograr objetivos colectivos pasando por las formas y las decisiones individuales. Es importante aclarar que esta categoría emerge en el ámbito de las discusiones iniciadas por Foucault sobre biopoder y biopolítica en el curso “Defender la sociedad” y el último capítulo del tomo I de su obra Historia de la sexualidad.