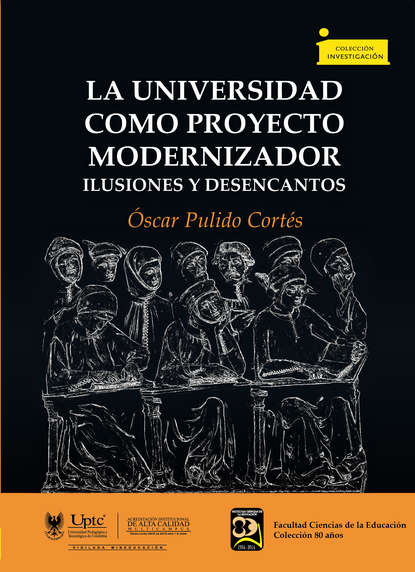

La universidad como proyecto modernizador

- -

- 100%

- +

41 Michel Foucault, Defender la sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 2006, 220.

es complementado por otro mucho más eficaz, sutil y arrasador: el derecho de hacer vivir y dejar morir, es decir, ubicado en la posibilidad de la administración o gestión de la vida, mediado por la razón científico-técnica y la primacía del conocimiento. Aquí irrumpe una categoría que, para las discusiones políticas contemporáneas, va a ser de gran importancia y es la biopolítica42.

La explicación y análisis de estas situaciones llevan a Foucault a realizar un recorrido y a centrar su mirada en las prácticas, los mecanismos y los dispositivos de poder que van desde la centralidad en el cuerpo individual, a la organización de éste en espacios y tiempos específicos, su organización, jerarquización y clasificación y la ubicación frente a formas concretas de vigilancia. De igual manera, estas tecnologías sobre el cuerpo permitían incrementar su fuerza útil y productiva mediante el ejercicio, la instrucción, el adiestramiento, donde los procesos educativos y pedagógicos adquieren gran visibilidad. Otro de los aspectos centrales a tener en cuenta hace referencia a las técnicas de racionalización y economía; el poder debe realizar el tránsito a formas menos costosas, y sobre todo menos llamativas en términos de su ejercicio a través de todo un sistema de “vigilancia, jerarquías, inspecciones, escrituras, informes: toda la tecnología que podemos llamar tecnología disciplinaria del XVIII”43. En este nuevo arte de gobierno surge una nueva categoría que va a atravesar las técnicas y mecanismos de poder utilizado; es la de población, categoría sobre la cual se van a dirigir todos los mecanismos, y que se convierte en un “conjunto de procesos (no de personas), y ‘el arte de gobernar’ debe conocer estos procesos a fondo con el fin de generar técnicas específicas que permitan gobernarlos (‘la recta disposición de las cosas’)”44. La preocupación se sitúa en ciertos aspectos que se considerarán globales, abarcantes y a la vez fragmentarios, y no sobre individuos o cuerpos particulares, destacándose la natalidad, la morbilidad y la longevidad.

42 Esta categoría está asociada al análisis que Foucault realiza en el último capítulo de Historia de la sexualidad (tomo I) y en la última lección del curso llamado “Defender la sociedad” donde utiliza por primera vez el concepto biopoder asociado a la anatomo política (adiestramiento de los cuerpos) y a la biopolítica (regulación de la población). Aunque algunos filósofos contemporáneos desarrollan el concepto, Foucault asumió en sus análisis finales la categoría gubernamentalidad y abandona la biopolítica.

43 Michel Foucault, Defender…, op. cit., 226.

44 Santiago Castro-Gómez, Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2010, 61.

Y para este tipo de ejercicio se requieren unos determinados saberes específicos y especializados como la economía-política y algunos subsidiarios como la estadística, la medicina social y para nuestro caso específico la pedagogía y todas las conexiones que la misma alcanza por su carácter multidisciplinar. En este sentido Foucault toma como línea de trabajo la gubernamentalidad como ámbito más amplio del poder sobre la vida y le da una ubicación en el sitio del gobierno. Es decir, la sociedades de soberanía entran en crisis y los Estados modernos comienzan a desarrollar una racionalidad política concreta, que Foucault llama la razón de estado y permite la aparición de lo que hoy podríamos denominar las políticas públicas, es decir, formas específicas de regulaciones de los fragmentos, poblaciones que permiten su gobierno; por eso la gubernamentalidad se permite análisis amplios y panorámicos de esta realidad:

Con esta palabra, “gubernamentalidad”, aludo a tres cosas. Entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Segundo, por “gubernamentalidad” entiendo la tendencia, la línea de fuerza que, en todo Occidente, no dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar “gobierno” sobre todos los demás: soberanía, disciplina, y que indujo, por una lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno, [y por otro] el desarrollo de toda una serie de saberes. Por último, creo que habría que entender por “gubernamentalidad” como el proceso o, mejor, el resultado del proceso en virtud del cual el Estado de justicia de la Edad Media, convertido en Estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se “gubernamentalizó” poco a poco.45

45 Michel Foucault, Seguridad, territorio, población. México: Fondo de Cultura Económica,

2006, 136.

En este contexto se puede manifestar que la gubernamentalidad es producto y eje de la modernidad. A través de sus mecanismos de despliegue se pretende universalizar la modernidad, hacer que poblaciones enteras compartan y lleven a cabo este proyecto, no importando su contexto y sus particularidades.

Los procesos de modernización o modernizadores consisten fundamentalmente en que los Estados constituidos se ubiquen en la lógica de la economía-política como gran discurso abarcador de toda la realidad. Esta forma de modernidad o de racionalización hace que los Estados ingresen casi como forma natural de la mano del capitalismo industrial en procesos de adecuación de sus estructuras y de sus políticas, para lograr por un lado compararse con los Estados en su orden más exitoso y que apuesten toda la estructura tanto social como política en buscar esta meta.

Para el caso de la educación este cambio de foco de poder va a producir un reordenamiento en las escuelas, en las universidades, en la política pública educativa y su atención se dirigirá a la higienización y medicalización de la población, en un primer momento, y luego en su utilización productiva y especializada, atravesada por la consolidación del capitalismo industrial.

Para el caso colombiano se implementa con fuerza a partir de la segunda década del siglo XX, y se profundiza en prácticas y discursos en la segundad mitad del mismo siglo, con la emergencia de los procesos de modernización en un segundo momento, y la implementación de las teorías del desarrollo y el capital humano que consolidan la nueva forma de gubernamentalidad, en este caso, el neoliberalismo, sus perspectivas generales y su apropiación particular en los di- versos ámbitos de la sociedad y de la población.

La problematización sobre las formas y estrategias de gobierno de la población que, a partir de la educación —en este caso de la educación superior y la universidad—, constituyeron acciones y prácticas especialmente sobre trabajadores de los diferentes sectores y que permitieron de cierta manera construir políticas y transformar normatividades. El trabajo analítico sobre biopolítica y gubernamentalidad representa un aporte teórico y metodológico para leer los procesos históricos de la educación, en los cuales hacemos énfasis en la constitución de un tipo particular de sujetos.

TEORÍA Y PRÁCTICAS DE MODERNIZACIÓN EN COLOMBIA

Luego del desmantelamiento de la reforma liberal de los años treinta del siglo XX por los gobiernos conservadores, el país se encuentra en una encrucijada de orden social y económico, pues los conflictos no se hacen esperar y al profundizarse el país se sume en una intensa incertidumbre. Los hechos violentos, los nacientes movimientos subversivos, las fuerzas contrarias y tendencias en oposición al gobierno del presidente Laureano Gómez producen un vacío de poder que termina con el golpe de estado del año 1953 y la implantación de un gobierno de corte militar populista. En este ámbito suceden diversos hechos que hacen que el país y su sistema educativo ingresen en cambios veloces e inesperados, así como toda la sociedad en general.

La posguerra y el reordenamiento del mundo hacen que —como se afirmó ya—, Estados Unidos se convierta en el eje del mercado mundial capitalista. Las consecuencias de la guerra y las secuelas de la crisis económica del 29 hacen que, dentro de sus políticas económicas y financieras, se mire a Latinoamérica como un foco potencial de alianza política contra el comunismo, consumidora de sus excedentes de producción y proveedora de materias primas para la consolidación de sus procesos productivos. En este sentido se genera una serie de iniciativas y planes que tienen en cuenta a estos países, especialmente en términos de cooperación y desarrollo. Es así como, a mediados de los años cincuenta y los sesenta del siglo XX, el modelo de modernización capitalista se implementa como una manera de gobierno de poblaciones específicas utilizando diversos mecanismos y estrategias entre las que se destaca, para nuestro interés, la educación y, muy especialmente, la educación secundaria y la universidad.

Esta forma de gobierno de la población denominada genéricamente modernización irrumpe como acuerdo o decisión propia de los países involucrados para hacer frente a los bloques de poder formados a partir de la segunda mitad del siglo XX, involucrando procesos de

internacionalización y globalización de las economías. En Latinoamérica en general, y en Colombia en particular, en la segunda mitad el siglo XX se implementa la teoría de la modernización. Esta teoría surge a propósito de las preocupaciones políticas de los Estados Unidos de la posguerra para lograr la reorganización del mundo y ubicarse como potencia económica y política. En este sentido,

El carácter distintivo del período encuentra en la preocupación de las ciencias sociales por el análisis estructural-funcionalista de la sociedad industrial. Podemos considerar que el material de las ciencias sociales comprende un trato en paquete que especifica la naturaleza de la sociedad industrial, indica cómo cabe esperar que se modernicen las sociedades no industriales, sostiene que el capitalismo y socialismo convergerán a medida que la lógica del industrialismo impulse al sistema global […].46

La teoría de la modernización ancla sus condiciones de existencia en tres aspectos básicos en los cuales los países latinoamericanos están inmersos; ellos son: “la bipolaridad, contención y competencia entre los donantes de ayuda internacionales”47. El concepto de bipolaridad se encuentra unido al sitio de preeminencia económica mundial capitalista de los Estados Unidos, frente a las potencias europeas que caen en una especie de ensombrecimiento en su economía, la ruptura real de los bloques de poder colonial y sus cetros de operación; la nueva realidad luego de la guerra hace que el Estado se convierta en el “dirigente incontestable de lo que viene a llamarse mundo libre, o el Occidente”48. De otra parte, es necesario resaltar el ascenso de la U. R. S. S. como potencia que equilibra y reúne voluntades nacionales en torno de sí, lo que va a configurar el tema de la bipolaridad, es decir, los escenarios de la guerra fría, sobre los cuales se planearon y ejecutaron las políticas, intervenciones y las acciones de los mecanismos de gubernamentalidad en la segunda mitad del siglo XX. En este sentido es importante recordar que los analistas vieron este período entre finales de la década del cuarenta y los años setenta como el momento más glorioso de la economía mundial, pero que a su vez duró muy poco y así como se consolidó, se esfumó.

46 Peter Preston, Una introducción a la teoría del desarrollo. México: Siglo XXI editores,

1999, 202.

47 Ibídem.

48 Ibídem, 204.

El segundo concepto, que intenta definir ciertas condiciones de aparición de la teoría de la modernización, es la contención, desde la cual Estados Unidos intenta detener la influencia del comunismo en el mundo, inicialmente la ocupación de Europa Oriental, luego las actividades de izquierda en el mundo Occidental y luego su intervención en el Tercer Mundo. Por eso de estas aseveraciones es fácil concluir cómo en el estudio sobre la universidad latinoamericana, el informe Atcon fuese uno de los pivotes centrales en torno a la contención del comunismo, y sobre todo luego del éxito de la Revolución cubana que para Latinoamérica representó no sólo una esperanza sino a la vez un modelo al que imitar. Este sitio de contención se ordena ideológica- mente a través de un imaginario patriótico, dado que

[…] incumbía a los Estados Unidos reconstruir el mundo a su propia imagen. La posición ideológica típica del pensamiento estadunidense igualaba: a) los intereses de los Esta- dos Unidos; b) las economías de mercado liberales que funcionaban; c) la resistencia al comunismo; y d) la prosperidad futura del mundo. Este conjunto doctrinal fue etiquetado como el mundo libre.49

Este ideario planteado por Estados Unidos se convirtió en una exigencia para ellos mismos y los demás países aliados a sus posturas, es decir, Estados Unidos se convierte en el adalid de la defensa del “mundo libre”, en su defensor y propulsor; su punto de mira fue la U. R. S. S. y las posturas comunistas y socialistas sus conexiones y sus acciones. En este sentido Estados Unidos pasa a ser protector pero a la vez exige que todo cambio, iniciativa en lo político y económico debiera estar en concordancia lógica de su consentimiento.

El tercer aspecto que se presenta como condición de posibilidad de la teoría de la modernización lo constituye la competencia entre donantes de ayuda. La escena se presenta en la competencia de las dos grandes potencias por financiar a los países subdesarrollados.

49 Ibídem.

La oferta se realizaba en dos sentidos: por un lado, el ofrecimiento del socialismo y por otro el de un mundo libre, lo que genera para el caso concreto de Latinoamérica grandes rompimientos y resultados catas- tróficos en términos de políticas, apropiación de tecnologías, circula- ción de discursos y prácticas, nuevas estrategias de dominación desde la cultura y la ideología.

La teoría de la modernización, como uno de los mecanismos de despliegue del desarrollo, incluye una teorización económica que reúne algunas de las características heredadas de Keynes y los nuevos desarrollos de la escuela económica de Cambridge, que privilegia no sólo los procesos de crecimiento sino la inclusión en su proceso de cambio institucional y social. Esta teoría de la modernización nace y se consolida como teoría estadounidense, pues según Preston, hubo una gran complacencia con esta sociedad y sus acciones. De igual forma se contrasta la teoría de la modernización con el estudio sobre la sociedad industrial avanzada desde la teoría social y la psicología, donde se afirmó que todas las sociedades convergen en un destino común que tiene que ver con la organización, las instituciones y formas de vida de las sociedades industriales avanzadas. Este enfoque, que en su estudio teórico proviene de la visión funcional-estructuralista de la sociedad industrial, tiene en Parsons su síntesis y despliegue teórico en la teoría de la acción social. Se construye un esquema general del consenso que fue adquiriendo este enfoque sobre el estudio de la sociedad industrial que se consolida a finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta; lo que tenemos es

[…] un modelo del mundo social como un todo armonioso y autorregulado que se mantiene unido por valores comunes. El enfoque se desarrolló en el período que siguió a la segunda guerra mundial en el conjunto que incluye la modernización, el industrialismo, la convergencia y el fin de la ideología. En esta celebración esencialmente ideológica del modelo de Occidente libre: a) la modernización era el pro- ceso por el que los países menos desarrollados cambiarán sus patrones de vida tradicionales para convertirse en países desarrollados; b) la meta era la sociedad industrial, en la que la sociedad era impulsada por la lógica del industrialismo; c) la lógica del industrialismo llevaría a la convergencia de los sistemas económicos políticos (en particular los del Este y el

Oeste), y d) el logro de la prosperidad como en los Estados

Unidos en el decenio de 1960.50

Este ordenamiento estadounidense tiene en la doctrina Truman uno de los aspectos básicos de su ejecución, pues el propósito se ubica en traspasar e intentar repetir y reproducir en todos los países del mundo, el modelo característico de la sociedades avanzadas, “altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la producción material y los niveles de vida, y adopción generalizada de la educación y los valores culturales modernos”51. En este sentido la preocupación por la modernización y la implementación de la teoría de la modernización, a través del desarrollo como discurso y práctica, va a tener en la educación uno de los puntos centrales de anclaje y se va a convertir en “la piedra angular del mismo”, es decir, en el eje mediante el cual sociedades de orden tradicional, y denominadas subdesarrolladas, ingresan en la lógica de la modernización y el desarrollo. Es pues la Educación Básica, pero sobre todo la Superior, la que a través de la formación de cierto tipo de profesionales va a agenciar procesos de gobierno de ciertas poblaciones inscritas en la lógica desarrollista.

EL DESARROLLO COMO INVENCIÓN

La perspectiva de la modernización puso en evidencia no sólo una estrategia para lograr crecimiento y desarrollo; a la vez puso en juego la transformación de las sociedades en este caso latinoamericano. Uno de los centros del análisis está en lo que Cardozo y Faletto52 llaman el análisis tipológico del desarrollo, que comienza por la caracterización y división en sociedades tradicionales y las sociedades modernas. Desde esta mirada se clasifica a las sociedades latinoamericanas como sociedades tradicionales que, en la segunda mitad del siglo XX, fueron produciendo el paso a otro tipo de sociedad denominada moderna. La intención consistió en producir en las sociedades latinoamericanas “altos niveles de industrialización, urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la producción

50 Ibídem, 206.

51 Arturo Escobar, La invención del Tercer Mundo. Bogotá: Norma, 1996, 21.

52 Fernando Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina. México: Siglo XXI, 2007.

material y los niveles de vida y la adopción de la educación y los valores culturales modernos”53. Es decir, una apuesta del orden material y productivo que pasa por los órdenes moral y educativo, no sólo es un problema de acciones sobre la economía, sino de construir una manera de ver el mundo, de sentirlo y de producir imaginarios representa- dos en otros modelos y realizaciones culturales, mediante estrategias y prácticas que produjeron la invención de comunidades y sujetos, de un sueño que “poco a poco se convirtió lentamente en pesadilla”54. Es así como el desarrollo se convierte en un discurso que se produce históricamente y produce ciertas realidades que no existían; a partir de la creación de representaciones y comparaciones se produce la mirada sobre Latinoamérica y otros países como subdesarrollados en relación con Europa y Estados Unidos, principalmente. En este sentido, países como Colombia se nombran a sí mismos como subdesarrollados y comienzan a asumir e implementar diversas estrategias para lograr salir de ese Estado “inventado”: como los diagnósticos a través de misiones de expertos, endeudamiento para infraestructura, renovación e intervención en los esquemas educativos; en este sentido se someten las sociedades latinoamericanas a intervenciones sistemáticas, específicas y detalladas.

En la perspectiva de Escobar55, es el desarrollo lo que posibilita el ordenamiento y la reestructuración de las sociedades que comienzan a ser nombradas como subdesarrolladas; estas pretensiones plantean “la voluntad creciente de transformar de manera drástica dos terceras partes del mundo en pos de los objetivos de prosperidad material y progreso económico”56. El desarrollo emerge como ideal de crecimiento, de progreso y de riqueza para los países subdesarrollados, mediante expresiones que materializan el discurso a través de cuatro décadas donde se hacen evidentes diferentes estrategias: La intervención activa del Estado en la economía durante los años cincuenta y sesenta; la cooperación técnica internacional a través de los organismos internacionales, las misiones, el diagnóstico del saber experto y la introducción de la planificación como faceta práctica de la economía del desarrollo en la década del setenta; las políticas de ajuste y

53 Arturo Escobar, op. cit., 20.

54 Ibídem, 20.

55 Ibídem, 21.

56 Ibídem.

estabilización como procesos de reconversión frente al diagnosticado agotamiento del modelo en los años ochenta, y la tendencia anti-intervencionista y privatizadora como retos de los nuevos procesos de modernización de los Estados en los años noventa.

En este sentido, modernización y desarrollo serán conceptos y me- canismos en la adopción del modelo estadounidense de universidad y en la transformación del proyecto de educación superior durante la segunda mitad del siglo XX y que tiene en la década de 1960 su punto de materialización y formalización. Dentro de esta lógica eco- nómica, que busca consolidar los procesos de modernización como el sueño para alcanzar el desarrollo, la educación se asume

[…] como la gran alternativa para la erradicación de la ignorancia, el analfabetismo y, en general, el atraso social, con lo que se inauguró un período de crecimiento escolar sin precedentes en la historia educativa latinoamericana... Lo que estaba en juego era la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en el crecimiento y el desarrollo.57

En esta primera etapa del desarrollo se introduce la visión de la educación como sistema y se observa la expansión vertical y horizontal que recibe el nombre de “escuela expansiva”58 para el caso de la Educación Básica y Media, de la cobertura educativa a través de la escuela, pues se logra involucrar a personas hasta el momento excluidas del proceso educativo como son los grupos étnicos, las personas adultas y los infantes, al mismo tiempo que aumenta el cubrimiento en los sectores rural y urbano. El proceso de modernización educativa giró en torno a los ejes educación-desarrollo, educación-planificación, educación-recurso humano, educación-desarrollo integral de la sociedad latinoamericana. La intervención sobre la educación básica y media fue el primer eslabón de la cadena que luego se concretó de igual forma en la educación superior y en la reforma de la universidad como posibilitadora de los procesos de modernización del país,

57 Alberto Martínez Boom, “La educación en América Latina: de políticas expansivas a estrategias competitivas”. Revista Colombiana de Educación, U. P. N., n.° 44, 2003, 11.

58 Se comprende por escuela expansiva el modo de modernización utilizado en América Latina durante las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde la escuela crece horizontal y verticalmente, existe cobertura y el Estado financia todos estos propósitos.