- -

- 100%

- +

Tercera conclusión: para que la inteligencia impregne todo el sistema, y la información circule por todo el ser de la empresa o de la marca, las irrigue como sistemas integrados y las relacione eficazmente con el sistema externo del cual dependen -el entorno, la sociedad, la economía, etc.-, es preciso incorporar unas leyes de funcionamiento de ese sistema, es decir, una visión directiva compartida, estratégica e integral equivalente al trabajo integrador que realiza el sistema nervioso central en nuestro organismo (la interacción comunicativa), ligado al cerebro-mente.

En síntesis, lo que hemos intentado en esta breve introducción a nuestro enfoque sobre la marca es anticipar algunas claves de lectura a partir de una metáfora universal de la organización de entidades complejas como es el cuerpo humano y su funcionamiento biofisiológico. Retengamos esa analogía para la empresa y para la marca.

En las páginas que siguen hemos tratado de recomponer el pensamiento holístico, global; integrar los recursos innovadores y las nuevas tecnologías y comprender la empresa, y más concretamente la marca, en tanto que sistemas interactivos, además de ser una parte privilegiada del sistema económico y social. Pero para alcanzar este puesto panorámico de observación es necesario comprender uno de los aspectos más interesantes y actuales de las marcas: su complejidad.

La complejidad intrínseca de las marcas

Todo lo que ha sido esbozado hasta aquí sobre modos de pensamiento y métodos de aproximación a la realidad para poder comprenderla y dominarla, cobra su sentido en la complejidad intrínseca de las marcas.

Lo complejo en principio no es el producto ni el embalaje, la comercialización ni una parte cualquiera del negocio, sino la incidencia en todo ello de la marca y su influencia en el marco económico y social del consumo.

La marca es un artificio (no un hecho natural o espontáneo), un entramado complejo por el cruce de sus múltiples implicaciones económicas, productivas, tecnológicas, logísticas, medioambientales, comunicacionales, psicológicas y socioculturales.

Una marca no es una cosa estática en el espacio. Es un fenómeno multifacético que se desarrolla en el espacio-tiempo: de aquí la importancia de su sostenibilidad. Una marca es un compuesto tan tremendamente complejo como inefable. Ella no se reduce ni a una explicación, ni es una cosa material o un objeto que se pueda abarcar con la mirada o alcanzar con las manos, ni observarla desde todos los ángulos posibles, medirla, pesarla, desmontarla para ver cómo está hecha y descubrir así sus mecanismos. La marca es un fenómeno irreductible.

Una marca no es una cosa. Es propiamente un fenómeno, es decir una manifestación o una apariencia, tanto en el orden material como en el mental. Apariencia es lo que se nos aparece a la consciencia, lo que eso aparenta ser. Y resulta que eso que aparece a la consciencia, en los fenómenos complejos como la marca, siempre son aspectos parciales del mismo, fragmentos discontinuos como los que hemos evocado en la introducción. Nunca es la marca como una totalidad comprehensible.

La marca es, al mismo tiempo, una realidad material y una realidad simbólica. Ambas son interdependientes e inextricables. Una no existe sin la otra. Y esa es la dualidad implícita de la marca. En nuestro metalenguaje técnico hablamos de intangibles, de identidad, de valores, de simbolismo. Conceptos abstractos que están en nuestras cabezas. Pero esta realidad abstracta, simbólica, imaginaria que es la marca está siempre y necesariamente anclada a una realidad material, una empresa, un objeto, un producto o un elemento físico concreto. Ese es el soporte factual de la marca. Ella no existe per se.

Un producto por sí mismo (un pantalón, un paquete de café o un ordenador) es una cosa, un objeto para una función: un bien, en términos de economía política. De acuerdo, pero no es una marca. El mensaje de la marca, o sea, lo que dicen los signos, la identidad, el discurso, los valores, ligados a deseos y aspiraciones de la gente; todo eso no existe sin ese objeto tangible al que los signos marcarios están vinculados. El mensaje de la marca, ese significado que le es propio y exclusivo, es lo que hace precisamente su valor. Pero éste sólo existe por la cosa material que lo sustenta (el bien de uso o de consumo). No hay una metafísica de la marca.

Entonces, podríamos preguntarnos lo siguiente: si el producto por sí mismo no es una marca, ni tampoco lo es el mensaje por sí solo, ¿es suficiente unir ese mensaje al producto para ser marca? No. Lo que obtendremos será sencillamente un producto con una etiqueta. Y, de todos modos, producto más etiqueta nunca llegarán a ser una marca. Demasiado sencillo.

Lo que hace la complejidad de las marcas no son sus aspectos materiales: el producto, la logística, la fabricación, la comercialización o la distribución. Y ni siquiera todo eso junto. Lo que hace la complejidad de las marcas es mucho más. Y mucho más sutil. Son las relaciones entre sus diversas facetas materiales, que están entretejidas con los aspectos psicológicos, inmateriales: las relaciones simbólicas verbales y visuales con la sociedad, con el mercado, con el público y con su propia cultura y su sistema de valores.

En ese sentido, la marca, más allá de un centro de negocio o de una realidad económica, es un fenómeno multipolar, heteróclito, contingente y complejo. Una marca es una urdimbre inextricable de elementos diversos, los unos materiales y los otros simbólicos, unos constantes y otros variables, pero todos ellos entrelazados. Y que tiene, como hemos dicho, su estructura, sus mecanismos y sus leyes.

La etimología de la palabra nos dice que “complejo” es: aquello que ha sido tejido junto, y no se puede destejer. Exactamente igual como nuestro organismo, que ha sido tejido conjuntamente, tal como lo hemos evocado más arriba. Estas ideas me recuerdan el vano empeño de aquellos críticos que, pretendiendo descubrir el misterio del arte, querían saber qué hay detrás de los frescos de Miguel Angel. André Malraux les advertía sabiamente: “Rascad el fresco, encontraréis la pared y habréis perdido la obra”. Igualmente nosotros podríamos advertir: “Descifrad la fórmula de la Coca-Cola, despiezad los trajes de Boss, desmontad un Rolex: jamás encontraréis el secreto de la marca”. La clave estructural de las marcas es su complejidad.

Una fenomenología de la marca

La marca es, efectivamente, el resultado de todo aquello que ha sido tejido junto desde su génesis (aunque ésta haya sido lenta) y que no se puede destejer. Uno de los secretos más profundo de las grandes marcas es que, cada parte y cada partícula de su textura, están impregnadas del espíritu de la marca. En cada parte, sea material (el producto) o mental (la imagen), y por pequeña que ésta sea, está el todo. Es lo mismo que sucede con la imagen tridimensional de los hologramas. Si un holograma se rompe en mil pedazos, en cada uno, y en todos ellos, está ¡la imagen completa! Es inevitable e irreductible.

Pero lo explicaré mejor con una sencilla anécdota. Un buen amigo conocedor de mis fobias vino a verme anunciando que me traía un regalo. Expectante, vi como metía la mano en el bolsillo y sacó el puño cerrado. ¿Qué sería? Abrió la mano. Era un trozo de vidrio roto, de tamaño poco mayor que una uña. Lo cogió con cuidado y me lo puso ante las narices. Era un pedazo de botella algo verdosa, que encontró en la calle. Podía verse impreso un trazo, una parte solamente de un trazo de color blanco. Sonreí. Era un fragmento minúsculo del logo de Coca-Cola. Ese pedazo de vidrio, esa mínima parte del trazo curvado del nombre, decía inequívocamente: Coca-Cola. Una partícula nos lleva de la parte al todo. He aquí el valor comunicativo de un signo y su capacidad de desencadenar la imagen mental de la marca. Ese es un choque instantáneo. Los mecanismos inductivos del signo, que son inevitables, coinciden con los mecanismos asociativos de la mente, que a su vez son irrefrenables. Esta conjunción en la consciencia hace el chispazo del reconocimiento. Lo que en ese caso reconocemos no es el signo. Es el todo en la parte. Automáticamente. La sinécdoque perfecta.

Ya nos damos cuenta de cómo todo lo que estamos observando a propósito de una fenomenología de la marca nos habla -a veces- de su sencillísima complejidad. El efecto holograma y la sinécdoque de ese minúsculo indicio de Coca-Cola con un fragmento de su logo, son aspectos de una psicodinámica de la marca. Acaso por aquí podemos empezar a comprender. Psicoanalicémonos.

¿Qué es lo que ese signo sobre un trozo de vidrio desencadenó en mi memoria? ¿El logo completo, el nombre, la botella entera con su forma característica, los colores rojo y blanco de la marca, la bebida, la sed, el sabor del producto, sus anuncios? Nada de esto en concreto, pero sí una mezcla instantánea de todo ello. Lo que ha aparecido como un destello fugaz en el campo de la consciencia es una síntesis, una noción, una imago, una representación mental. Un conjunto de sensaciones sentidas de una vez. En una palabra: el significado subjetivo. Lo que Coca-Cola significa para mí.

De una manera general y constante, nuestra mente sintetiza los estímulos complejos para poder entender el mundo y desempeñarnos en él. Y de toda la complejidad del entorno extraemos así el sentido de cada cosa. Porque la mente no cesa de buscar significados en cualquier indicio. Produce significado incluso donde no lo hay. El significado es la manifestación de una particularidad o de una diferencia y por él se concreta su contenido: el mensaje, que es el sentido y el valor de esta diferencia. Por eso el significado es el núcleo de la marca.

Y lo curioso de este juego de espejos es que constituye un sistema cerrado, que funciona por esta capacidad desencadenante que las grandes marcas poseen. Si en lugar de percibir un fragmento del logo en el vidrio, vemos el logo completo, igualmente él nos lleva a la imagen mental del significado de la marca. Y lo mismo sucede si vemos una parte de la botella medio oculta. O la botella entera, o los colores de la marca, captados a distancia y de un vistazo; o el vaso con el producto, o percibimos el chisporroteo de su efervescencia, o la evocación del sabor, o el fragmento del anuncio, o simplemente alguien que pronuncia el nombre de la marca. De este modo descubrimos ahora el movimiento contrario al anterior. El que nos lleva de la parte al todo es el mismo que nos lleva del todo a las partes. Siempre volvemos a la marca y no salimos de ella. Es el movimiento circular del eterno retorno. Que es propio de la magia. De ahí la fascinación que irradian las grandes marcas. ¿Son ellas mágicas?

Así las cosas, la primera cuestión se plantea en una encrucijada. ¿Cómo se genera la imagen mental de la marca? ¿Cómo se construye el significado, el intenso e inequívoco significado de una marca en la consciencia? ¿Cómo la mente completa un simple estímulo y sintetiza una imago, una representación mental? Tratar de desencriptar estas cuestiones complejas nos lleva de nuevo al problema del método. Ante un problema tan enmarañado, ¿por dónde empezar? ¿Qué aspectos, entre todos, privilegiar para intentar comprender la génesis, la estructura y las leyes que rigen la sociodinámica de la marca?

Desenredando la madeja

¿Como se procede habitualmente? Supongamos que el interesado en profundizar ese problema es un teórico o un científico, o bien un pragmático o un profesional. Para empezar, el modo con que ellos abordarán el fenómeno de la marca será diferente en cada caso, pues cada uno partirá de un supuesto distinto y, en consecuencia, buscará la parte particular que le concierne dentro de ese supuesto de partida. He aquí cómo el todo de la marca es objeto de un primer filtrado selectivo. A partir de ese punto, cada uno ha elegido un aspecto determinado de los muchos que integran la marca. En este sentido, toda elección implica necesariamente una renuncia, y el volumen del conjunto rechazado es siempre mayor que la parte que ha sido retenida.

A esta fragmentación de partida que es la elección de la parte se le añade ahora un sesgo, una deformación no menos destacable: el de la mirada particular que adopta el observador sobre lo observado. El sesgo que ahora incorpora es una deformación intelectual de la parte que se observa. Después de la subjetividad interesada de la primera toma de decisión entre otras posibles (la elección de la parte a observar), ahora le sigue una toma de posición, un apriorismo mental. En el caso del teórico o del científico, la parte de la marca que tomó para su estudio es sometida a la disciplina o a la escuela de pensamiento que el observador interpondrá entre él y la parte observada. Este sesgo intelectual puede ser la actitud filosófica, psicológica, sociológica, crítica, semiótica, comunicacional, etc., etc., proyectada sobre la parte que se observa. El pragmático o el profesional, en cambio, optarán por el punto de vista de la economía, la estrategia, el branding, el marketing, el diseño, la producción, la distribución, la creatividad, la tecnología, los medios, la publicidad, las redes sociales, etc., etc. Así que, en cualquier caso, además de ese sesgo introducido por la filosofía, o por la economía o por cualquier otra rama del conocimiento, interviene todavía la influencia que la escuela de pensamiento o del autor preferido ejerce sobre el propio observador.

Estas son las pautas que impone el método tradicional: 1) trocear el todo y elegir la parte privilegiada según el interés particular; 2) elegir las gafas intelectuales preferidas para captar la parte observada “según el color del cristal”; 3) extraer la comprensión de la parte así estudiada. Si el observador desea ampliar el conocimiento abordando otros aspectos del fenómeno, repite la operación polarizando la atención en cada uno de esos aspectos sucesivos. Habremos reconocido en ese método los efectos de la división de los fenómenos complejos. La satisfacción que nos causa el conocimiento de la parte nos conforma de la ignorancia del todo restante.

Pero hay otros modos de abordaje de los fenómenos complejos, algunos de los cuales ya hemos citado. Son los principios holísticos y gestálticos, de inspiración fenomenológica, sistémica o estructural. Ellos rechazan la fragmentación artificial de los objetos de estudio y buscan, por el contrario, la inteligibilidad del fenómeno. Pero no a partir del análisis parcial de sus efectos, sino de la búsqueda de sus causas. Las cuales las encontraremos en la estructura del fenómeno de la marca en la medida que penetremos en ella.

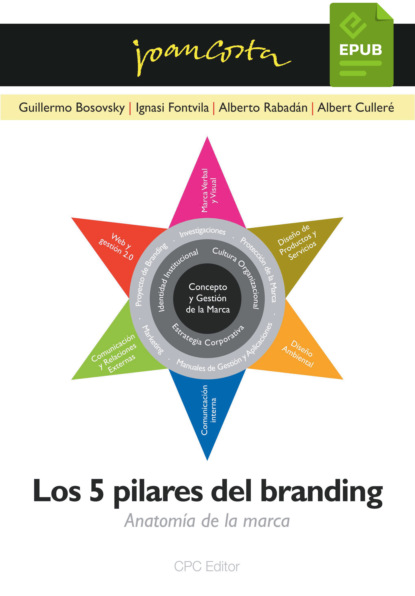

Lo que nos interesa, pues, es visualizar la arquitectura fundamental de su génesis, que es común a todas las marcas. En esa estructura, y en las relaciones entre sus elementos constitutivos, podremos reconocer las partes jerárquicas sobre las que se sustenta la marca: sus cinco pilares... sobre los que, a su vez se despliegan sus desarrollos.

Pero empezaremos por indagar sobre las preguntas pendientes relativas a la formación del significado que hace que una marca sea única. Punto crucial que es el núcleo mismo de su valor sociocultural y de su eficacia económica.

El contexto de la marca

Empecemos por el entorno, el contexto semiótico en el que la marca nace, emerge, crece y se desarrolla. Después, mostraremos la estructura de la marca y la situaremos en ese contexto para examinarla punto por punto. Pero centrémonos en el primer paso.

Como sabemos, la semiótica o ciencia general de los signos, estudia los procesos de la formación del significado; el modo cómo se construye el sentido de las cosas en la mente. En esta línea de ideas, signo es, en semiótica, “todo aquello que significa algo para alguien”. Signo puede ser una unidad mínima de sentido (como el fragmento del logo Coca-Cola sobre un trozo de vidrio) o un mensaje elaborado y complejo (como un anuncio televisivo). Significado es el contenido, el mensaje vehiculado por ese signo significante, más o menos complejo, que es interpretado por el individuo. Pero el signo participa de otros varios elementos: el código, el mensaje y el medio o soporte. Las relaciones entre todos ellos hacen el significado (ver más detalles en pág. 29).

El contexto en el que se produce el fenómeno de la marca es, pues, parte integrante también de su significado. El contexto es el entorno socioeconómico y cultural cotidiano en el que la marca se inscribe, evoluciona y se desarrolla.

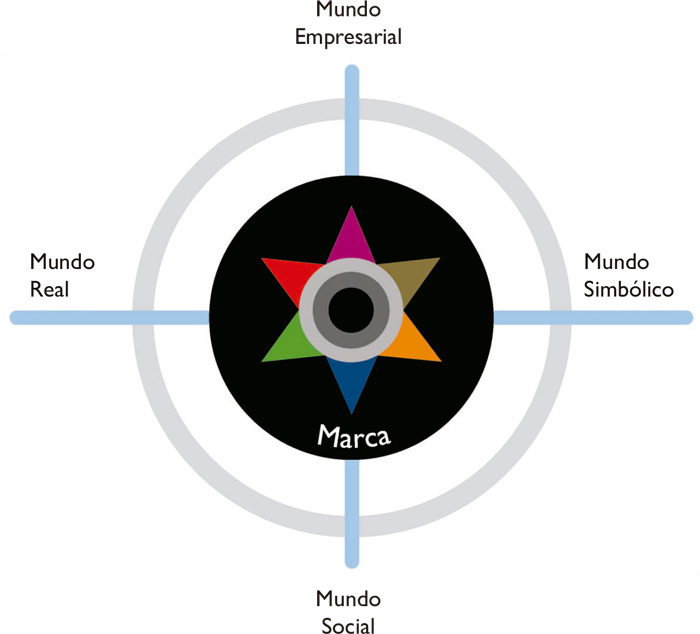

En ese entorno, la marca se sitúa en el centro de la encrucijada de dos coordenadas. Son los dos ejes con sus polos en cada extremo. Los polos de esos ejes son en cierto modo contrarios y, por eso mismo, complementarios. El eje vertical presenta en su polo superior: el mundo privado (la empresa, la organización), y en su polo inferior: el mundo socializado (el público, el mercado, la sociedad). Este eje atraviesa así la marca, desde la esfera privada donde ella nace con el producto o el servicio, hasta la esfera pública a la cual la marca está destinada.

El eje horizontal conecta su polo izquierdo: el mundo real (los productos, los hechos, los objetos) que son el soporte material de la marca, con el polo de la derecha: el mundo simbólico (los signos, las imágenes, los discursos, el mensaje: el significado de la marca).

Mundo privado

En el esquema hemos privilegiado la empresa situándola en el polo superior, porque es ella la que toma la iniciativa. En teoría de la comunicación diríamos que ella es el polo emisor. Por definición, la empresa es un grupo humano que emprende acciones sobre el entorno y la sociedad. Aquí, el término empresa define la iniciativa del emprendedor y de lo que se emprende, e incluye el liderazgo del proyecto y de las personas adheridas al mismo.

Si emprender significa incorporarse a la economía productiva, única digna de este nombre (por oposición a la economía especulativa), y si eso supone en su acepción más noble abordar un proyecto de interés público con espíritu valeroso y con sentido de misión, y siendo consciente de las dificultades y de los riesgos que conlleva, tanto como de las oportunidades, entonces, lo que se emprende tanto puede ser una organización mercantil como una organización sin ánimo de lucro; una industria pesada, una industria cultural, una empresa de servicios o una red de distribución; una organización de carácter artesanal o de tecnología puntera; un grupo de investigación, una micro, una pequeña, mediana o gran empresa; una firma local, regional, nacional o internacional; un gabinete de profesionales liberales, una compañía aeronáutica, una empresa de tratamiento de información, de reciclado de detritus o una hiperindustria de vuelos espaciales. De ahí surge la marca corporativa. Para nosotros, todas esas actividades son emprendimientos, sinónimo de “empresa”, y el único requisito que les es común en el propósito de este libro es la voluntad de ser marcas, grandes marcas en el sentido pleno del término.

Mundo socializado

Si bien la empresa (o mejor dicho, la organización, que es un término equivalente y más polisémico) ya es en sí misma una micro sociedad, ella siempre se dirige a una sociedad cuantitativamente más numerosa: unos pocos producen para muchos. El polo inferior del eje vertical de nuestro esquema: el mundo socializado, es el receptor en teoría de la comunicación, es decir el segmento social privilegiado por la marca. Y lo es tanto por su dimensión total como “mercado”, como por la diversidad socioconómica y cultural de sus públicos, en general dispersos en diferentes territorios, y entre los que se encuentran los destinatarios de la marca (el target, en términos de marketing).

Pero el mundo socializado, y más exactamente el entorno social, no es homogéneo. El papel que cada tipología de públicos y cada grupo juega en relación con la marca varía según cual sea su capacidad adquisitiva, su motivación hacia la marca, su cultura y su estilo de vida, y también según el tipo de prestaciones que la marca le ofrece a través del producto o servicio: funcionales, racionales, intelectuales, emocionales, de estatus, etc., motivaciones que recorren los niveles de la célebre pirámide social de las necesidades, propuesta por Maslow.

En la práctica, o sea en el flujo cotidiano de las relaciones entre el mundo privado y el mundo socializado, la marca en el centro de la diana crea a menudo ciertas confusiones entre ella y la empresa, sobre todo cuando existe una ambigüedad o una ambivalencia calculada entre ambos términos. Ello es generalmente efecto de una estrategia empresarial que depende de su política y de sus objetivos. De modo más frecuente, el peso de la marca domina sobre el de la empresa. En muchos casos, ambas son vistas como una misma cosa significante por el público, especialmente en el pujante sector servicios, en el que empresa y servicios se amparan con una misma y única marca y se funden así en ella (las líneas aéreas, los bancos, las grandes superficies, etc.). Esta tendencia está muy generalizada en Oriente -y ella se extiende también en Occidente- con las megamarcas que recubren diversidad de productos, y que incluso operan como marca única en sectores de negocios bien distintos: Mitsubishi, Yamaha, Sony, Toshiba, Matsushita, etc., son buenos ejemplos de esta tendencia hacia las megamarcas. Otras veces, el nombre de la empresa se utiliza como refuerzo de la marca. En ocasiones, por contra, marca y empresa son disociadas estratégicamente, e incluso entre marcas que son propiedad de la empresa o controladas por ella. Lo cual queda de manifiesto claramente en los planes de “arquitectura de marcas”, donde se definen las estrategias de dichas relaciones entre ellas y con la empresa en el uso de sus marcas.

Mundo real

Igual como el eje vertical, el eje horizontal que atraviesa la diana con la marca en el centro presenta también su propia dicotomía. En un extremo, el mundo real, el de los servicios, los productos, las acciones, los actos y los hechos materiales y tangibles, que son objeto del intercambio económico. En el otro extremo, el mundo simbólico, el de los signos, los códigos, las palabras, los discursos, las imágenes, los significados, los valores intangibles y la comunicación de la marca.

De hecho, tal como ya se ha dicho, el mundo real de los entornos, los objetos y las cosas constituye el soporte material de las marcas y de sus manifestaciones. Ese es también el mundo del consumo -aunque a menudo lo que se consume: el significado, pertenece al mundo simbólico-.

El mundo real es la gran plataforma visible y sensible de la marca. Donde ella reina y donde vive la plenitud de su ubicuidad ante la sociedad. Desde los productos en su inagotable variedad hasta los servicios de todo tipo, los espacios públicos, los escaparates de los comercios, las estaciones del metro, las grandes superficies, los puntos de exposición, de información y de venta, los paneles publicitarios, los espectaculares rótulos luminosos, los medios de difusión escritos, auditivos y televisivos, hasta internet, los teléfonos móviles, los espectáculos, las redes sociales, el correo electrónico y el correo postal, constituyen esta inmensa variopinta plataforma de la marca en el mundo real. No hay gran espacio ni mínima superficie que no sea utilizada como soporte y extensión de la marca. (Lo veremos mejor en el esquema siguiente).

El mundo real es un ecosistema donde se entrecruzan sin interrupción los mensajes a través de los medios masivos y selectivos: los mass media, micro media, inter media, los self media y los transmedia. Las marcas hacen surfing continuamente en todos ellos.

Mundo simbólico

¡Cuántas marcas conocemos donde el producto y su publicidad no tienen la más mínima relación! Son cosas, ideas, códigos y lenguajes diferentes. Con objetivos y fines distintos. La diferente naturaleza -radicalmente diferente- de los dos componentes esenciales de la marca: el producto material que la soporta y el significado que ella le inyecta, ponen en evidencia su sustancia real, física, y su esencia simbólica. O sea, su arbitrariedad, que es propia de los símbolos. Objetivamente, pues, no hay una sola y única fuente originaria, sino dos que convergen. No hay relación de causa-efecto entre el producto industrial o el servicio, ambos como bienes del mundo real, y su nombre de marca, sus logos, sus colores y su discurso, que provienen del mundo simbólico.