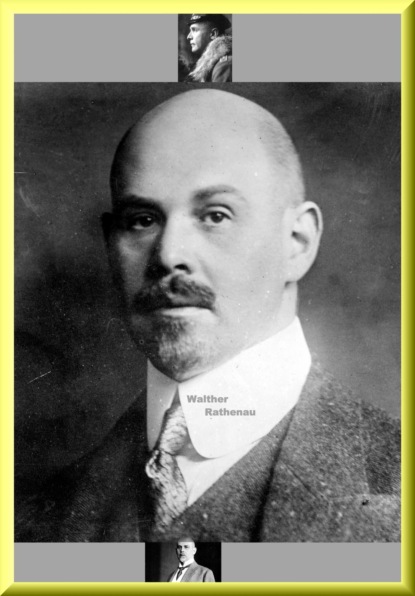

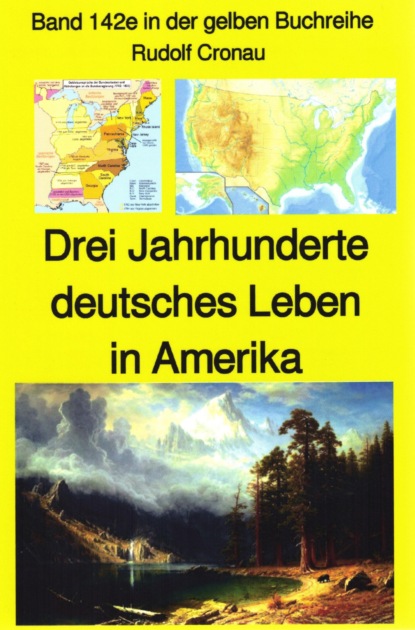

Rudolf Cronau: Drei Jahrhunderte deutschen Lebens in Amerika Teil 3

- -

- 100%

- +

„Die Engländer“, so erklärte er seinen Ministern, „streben, die Reichtümer und den Handel der ganzen Welt an sich zu reißen. Um die Völker von ihrer unerträglichen kommerziellen Tyrannei zu befreien, ist es nötig, ihren Einfluss durch eine Seemacht zu balancieren, die ihnen eines Tages die Handelssuprematie streitig machen kann. Diese Macht sind die Vereinigten Staaten. Stärke ich deren Stellung durch Abtreten des Mississippigebiets, so erhält England im Welthandel einen Mitbewerber, der seinen Übermut früher oder später dämpfen wird.“

Die mit den Vereinigten Staaten angeknüpften Verhandlungen kamen am 30. April 1803 zum Abschluss, wodurch Louisiana gegen eine Summe von 15 Millionen Dollar an die Vereinigten Staaten überging. Durch dieses großartigste Landkaufgeschäft aller Zeiten wurden die Vereinigten Staaten um ein Gebiet bereichert, das demjenigen von Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und der Schweiz gleichkommt und den bisherigen Flächeninhalt der Union verdoppelte.

Die Unterzeichnung des Louisiana-Vertrags.

Bildhauerarbeit von Karl Bitter in New York.

Der Bannerträger. Skulptur von Karl Bitter auf der Weltausstellung zu Buffalo,

New York.

Von welch unermesslicher Bedeutung die Erwerbung Louisianas für die Kulturentwicklung der Vereinigten Staaten werden sollte, konnte damals allerdings niemand voraussehen, da man weder die fabelhafte Ausdehnung des Mississippisystems, noch die Beschaffenheit der westlich vom Hauptstrom liegenden Ländermassen kannte.

Vorderhand war für die Amerikaner kein Punkt so wichtig, als der durch den Ankauf Louisianas ermöglichte freie Verkehr auf dem Mississippi. Das war ein Gewinn, der alles andere überschattete. Denn nun war den westlich von den Alleghanygebirgen entstandenen Staaten die heiß ersehnte Möglichkeit geboten, mit ihren Erzeugnissen auf dem Weltmarkt zu erscheinen.

Ihr dadurch bewirkter Aufschwung wurde durch die gleichzeitige Erfindung der Dampfboote mächtig gefördert. Kaum hatte Fulton durch seine im Jahre 1807 mit dem Dampfer „CLERMONT“ zurückgelegte Fahrt auf dem Hudson die Verwendbarkeit der Dampfkraft für die Schifffahrt bewiesen, so begannen die Flüsse Amerikas sich mit diesen neuen Verkehrsmitteln zu bedecken. Das erste Dampfschiff der westlichen Ströme wurde bereits im Jahre 1811 von dem Deutschen Bernhardt Rosefeldt in Pittsburgh erbaut und auf den Namen „NEW ORLEANS“ getauft. Sein Führer war gleichfalls ein Deutscher, Kapitän Heinrich Schreeve, derselbe, welcher eine Dampfmaschine zum Zersägen und Entfernen der die Schifffahrt auf den westlichen Strömen so sehr gefährdenden „snags“ (losgewaschene, mit ihren Wurzeln und Ästen in den Flussbetten verankerte Baumstämme) erfand. Sein Name ist in demjenigen der Stadt Shreevesport in Louisiana erhalten.

Der Dampfer machte noch im Jahr seiner Erbauung die erste Reise den Ohio und Mississippi hinab. Es war eine ereignisreiche Fahrt, während der man unter anderem ein heftiges Erdbeben erlebte, das damals das untere Mississippital heimsuchte.

Mit dem Aufkommen der Dampfboote und der gleichzeitigen Anlage von Schiffskanälen öffneten sich den Einwanderern mehrere neue, bequemere Wege zum Westen. Der eine führte von New York den Hudson hinauf bis Albany. Dort bestiegen die Reisenden Kanalboote zur Fahrt nach Buffalo, von wo aus Dampfer den Weitertransport über die großen Seen nach den im Westen entstandenen Ansiedlungen vermittelten.

Den von England kommenden Einwanderern bot sich ein ähnlicher Weg, wenn sie den St. Lorenzstrom hinauf bis Toronto reisten und von dort die Schiffe benutzten, welche die großen Binnenseen befuhren.

Eine dritte Verbindung boten jene Dampferlinien, welche von europäischen und amerikanischen Häfen aus einen direkten Verkehr mit New Orleans aufnahmen, wo bequem eingerichtete Flussdampfer die Weiterreise den Mississippi und seine Nebenflüsse hinauf ermöglichten. Infolge dieser bequemeren und billigeren Verbindungen steigerte sich die Einwandrung in die Täler des Ohio und Mississippi von Jahr zu Jahr.

Die Erfindung der Eisenbahnen fügte den bisher bekannten Mitteln zur Überwindung räumlicher Entfernungen neue von größter Bedeutung hinzu.

Mit der gleichen Energie, welche die Amerikaner bisher beim Dienstbarmachen der Natur, im Ausbeuten ihrer reichen Gaben bekundeten, schritten sie nun dazu, ihr Land mit einem förmlichen Netz von Schienengleisen zu überziehen. Bei der Anlage solcher Eisenbahnen rechneten sie nicht wie die Europäer auf sofortigen Gewinn, sondern bauten die Bahnen oft in ganz unbewohnte Wildnisse hinein, um den Ansiedlern die Möglichkeit zu bieten, nachzurücken und ihre Erzeugnisse zu befördern.

Eine Eisenbahn im Mohawktal im Jahre 1835. Nach einem gleichzeitigen Stahlstich.

Mit dieser Ära der Dampfer und Eisenbahnen hebt recht eigentlich die große amerikanische Völkerwanderung an, eine Völkerwanderung, die sich von derjenigen des Altertums dadurch unterscheidet, dass sich nicht wie damals ganze, im Rücken bedrängte Völkerstämme auf schwächere warfen und sie mit Langschwertern und Streithämmern aus ihren Wohnsitzen vertrieben. Es waren vielmehr unzählige einzelne Personen, Familien und kleine Haufen, die sich von den in Europa und im Osten der Vereinigten Staaten bestehenden Gemeinwesen ablösten, um mit Axt und Spaten an der friedlichen Eroberung der noch unkultivierten Gebiete der Neuen Welt teilzunehmen.

Die große Masse der aus Deutschland kommenden Einwandrung jener Zeit bestand nach wie vor aus Landleuten und Handwerkern. Neben ihnen erschienen von jetzt ab auch Angehörige der gebildeten Klassen in größerer Zahl: Männer, die, durch die trostlosen politischen Zustände ihres Vaterlandes bitter enttäuscht, in der Fremde günstigere Verhältnisse zu finden hofften.

Bekanntlich hatte das deutsche Volk zu Anfang des 19. Jahrhunderts überaus schwere Kämpfe gegen Napoleon führen müssen, jenen genialen Abenteurer, der sich vom Konsul der französischen Republik zunächst zum Diktator, dann zum Kaiser aufwarf und unter Strömen Blutes ein Weltreich aufzurichten suchte. Während der durch ihn heraufbeschworenen furchtbaren Zeit erlitt Deutschland seinen tiefsten Fall, indem es unter die Zwangsherrschaft des Korsen geriet.

Aber dieser Fall war notwendig, um dem deutschen Volk den Weg zu seiner Wiedergeburt zu zeigen. In allen Schichten rang sich die Erkenntnis durch, dass ein Zusammenfassen sämtlicher Kräfte, ein geeintes Deutschland nötig sei, um die Fremdherrschaft abzuschütteln. Unter dem gewaltigen Druck eiserner Notwendigkeit entwickelte sich ein früher nie gekanntes nationales Gefühl, das die Herzen der deutschen Dichter und Denker wunderbar bewegte und ihnen Töne verlieh, wie sie erhabener nie zuvor erklungen waren.

„Oh lerne fühlen, welchen Stamms du bist!

Die angebor'nen Bande knüpfe fest.

Ans Vaterland, ans teure schließ dich an,

das halte fest mit deinem ganzen Herzen,

hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft!“

So mahnte Schiller in seinem „Wilhelm Tell“, diesem geharnischten Protest gegen jede Unterdrückung echter Manneswürde.

Zur selben Zeit sangen Kleist, Schenkendorf, Körner und Arndt ihre begeisternden Freiheitslieder; Fichte hielt seine berühmten „Reden an die deutsche Nation“; Ludwig Jahn, der Vater der deutschen Turnerei, Freiherr Karl von Stein, Hardenberg und viele andere sorgten für die Kräftigung und Nationalisierung der Jugend. Und als endlich die entscheidende Stunde schlug, da war dank der unermüdlichen Arbeit dieser patriotischen Männer das deutsche Volk geistig und körperlich so erstarkt, dass es vermochte, in dem großen Jahre 1813 das entehrende Joch der Fremdherrschaft abzuschütteln.

Wohl hätte es für die dabei bewiesene Aufopferung und heldenmütige Tapferkeit den tiefsten Dank seiner Fürsten verdient. Aber diese vermochten nicht, sich zu gleich hohem Fluge zu erheben. Sie ließen nicht nur ihre vor dem Krieg gemachten feierlichen Versprechungen, dem Volk eine Vertretung bei der Regierung zu geben, unerfüllt, sondern versuchten alle freiheitlichen Regungen des Volkes zu ersticken, während sie selbst in das widerwärtige, dem Geist des 19. Jahrhunderts hohnsprechende Treiben ihrer Väter zurückverfielen.

Zum Unglück standen die deutschen Fürsten damals unter dem Bann des österreichischen Staatskanzlers Clemens Lothar von Metternich, eines jedem Fortschritt abgeneigten Finsterlings, dem, wie seinem vom starren Bewusstsein absoluter Herrscherrechte erfüllten Kaiser Franz I. alle Kundgebungen verhasst waren, die auf den nationalen Zusammenschluss des deutschen Volkes abzielten. Beide ahnten, dass eine solche Einigung das Ende der österreichischen Vorherrschaft in Deutschland zur Folge haben müsse.

Auf das Betreiben dieser beiden Männer wurden sämtliche Turnvereine und Studentenverbindungen aufgelöst, alle deutsch-national gesinnten Professoren der Universitäten entlassen, alle Zeitungen und Bücher einer scharfen Zensur unterworfen. Um Personen ausfindig zu machen, die durch ihre Ansichten und Lehren dem Absolutismus der Herrscher gefährlich werden könnten, setzte man eine „Zentral-Untersuchungskommission“ ein, die sich in ihrer Demagogenriecherei der unglaublichsten Überschreitungen schuldig machte, Hunderte von Studenten verhaften und von Festung zu Festung schleppen ließ, bloß weil sie vaterländische Lieder gesungen oder die verpönten schwarz-rot-goldenen Farben getragen hatten. Es ist bezeichnend für den Fanatismus jenes Ausschusses, dass derselbe sogar Männer wie Blücher, Gneisenau, York, von Stein, Fichte und Schleiermacher als revolutionärer Bestrebungen verdächtig erklären durfte.

In dieser hoffnungslosen Zeit, die jeden patriotisch fühlenden und fortschrittlich veranlagten Mann mit Ekel erfüllen musste, erschien in Deutschland ein Buch, das ungeheures Aufsehen erregte. Sein Verfasser war der Arzt Gottfried Duden, welcher im Jahre 1824 eine Reise nach Nordamerika unternommen hatte und durch Maryland, Virginien und die am Ohio entstandenen Staaten nach Missouri gekommen war. Sechzig Meilen westlich von St. Louis erwarb er ein Gut, das er, da er ausreichende Mittel besaß, klären und bestellen ließ. Die Mußestunden verbrachte Duden mit der Schilderung seiner Reisen, der amerikanischen Verhältnisse und der Jagdromantik der westlichen Wildnis, in der es von Hirschen, Büffeln, Hasen, Präriehühnern usw. wimmle. Er beschrieb den neapolitanisch blauen Himmel, die reizvolle Färbung der herbstlichen Wälder und tausend andere Dinge, die jeden Freund der Länderkunde aufs höchste interessieren mussten. In der Hauptsache getreu, zeichneten Dudens Darstellungen sich vor allen früher erschienenen Berichten über Amerika durch glänzende Frische und romantische Färbung aus. Insbesondere ließen sie die in Missouri herrschenden Zustände und Aussichten im Gegensatz zu den trostlosen Deutschlands geradezu verlockend erscheinen.

Dieser, zuerst im Jahre 1829 in Bonn veröffentlichte „Bericht über eine Reise nach den westlichen Staaten Nordamerikas“ erfreute sich bei allen Gebildeten einer überraschend günstigen Aufnahme. Ihnen, die in dumpfer Resignation unter der Willkür der Fürsten und der rückschrittlich gesinnten Beamtenheere dahinlebten, eröffnete sich urplötzlich der Ausblick auf ein Land, dessen jungfräuliche Erde nicht bloß tausendfältigen Lohn für die auf ihn verwendete Mühe verhieß, sondern wo man sich schrankenloser Freiheit erfreuen und die eigenen Ideen über Regierung und Staatsform verwirklichen konnte.

Einwandrer auf ihrem Zug gen Westen. Nach einer Zeichnung von F. O. Darley.

Vielen Familien wurde Dudens Buch zur täglichen Lektüre. Um auch wenig Bemittelten die Anschaffung zu erleichtern, ließen Freunde und Begünstiger der Auswanderung zahlreiche billige Ausgaben herstellen und verbreiten. Infolgedessen kam ein förmliches Auswanderungsfieber zum Ausbruch. Tausende von Leuten, denen „der Duden den Kopf verrückt hatte“, schickten sich zur weiten Reise nach Missouri an.

Es waren nicht bloß Bauern, sondern Männer, die gebildeten, ja gelehrten Ständen angehörten, nun aber den Schulstaub von sich abwuschen, um im frischen Tau der Urwälder neues Leben zu trinken. Mit ihnen zogen Jünglinge, welche die Feder, nie aber die Holzaxt geführt, Frauen, welche daheim den Teetisch serviert, aber nie harte Handarbeiten kennen gelernt hatten.

Viele dieser Auswandrer blieben, müde der langen Reise, in den Oststaaten oder am Ohio. Manche, bitter enttäuscht, verdarben in Elend. Viele aber gelangten wirklich ans Ziel und ließen sich im Tal des Mississippi nieder. Hier schufen sie, umgeben von anderen Ansiedlern, die berühmten „lateinischen Settlements“, die ihren Namen daher erhielten, weil ihre Besitzer hochgebildete Leute waren, die Universitätsbildung genossen hatten, Latein verstanden und das Studium der alten Klassiker dem müßigen Disputieren in den Wirtshäusern vorzogen.

Ansiedler beim Errichten ihrer Heimstätte.

Zu diesen „lateinischen Farmern“, (Da unter den „lateinischen Farmern“ natürlich auch viele Personen waren, die von der Landwirtschaft nichts verstanden und nur aus Liebe zur Unabhängigkeit diesen mühseligen Beruf gewählt hatten, so erhielt die Bezeichnung später einen etwas spöttischen Beigeschmack. Man fand solche „lateinischen Settlements“ sowohl in Illinois, Missouri und Wisconsin.) von denen viele tüchtige Landwirte wurden, zählten der bayrische Appellationsrat Theodor Hilgard, der Forstmeister Friedrich Engelmann, die Rechtsgelehrten Wilhelm Weber und Gustav Körner, die Ärzte Gustav Bunsen, Adolf Reuß und Adolf Berchelmann, der Geschichtsprofessor Anton Schott, der Prediger Michael Ruppelius, der Schuldirektor Georg Bunsen und viele andere Gleichgesinnte. Die hier Genannten ließen sich sämtlich in dem südöstlich von St. Louis gelegenen Örtchen Belleville nieder, das sie zu einer überaus fruchtbaren deutsch-amerikanischen Bildungsstätte umwandelten, von wo viele berühmte Männer ausgingen.

Die Einwandrung ins Mississippital nahm von Jahr zu Jahr zu. Aus Europa, vom Osten und Süden zogen Menschen herbei. Welche Massen sich in Bewegung setzten, erhellt am klarsten aus der Tatsache, dass innerhalb der Monate Januar, Februar und März 1842 in St. Louis 529 Dampfboote anlegten, die insgesamt 30.384 Personen brachten.

Allerorten wuchsen die Ansiedlungen wie Pilze aus der Erde. St. Louis entwickelte sich zu einem Haupthandelsplatz und Zentralpunkt für die Dampfschifffahrt des gewaltigen Mississippisystems. Bereits in der Mitte der vierziger Jahre zählte die Stadt 40.000 Bewohner. Dass daselbst zwei tägliche deutsche Zeitungen bestehen konnten, zeugt für die Stärke der damaligen deutschen Bevölkerung.

Im unteren Stromgebiet ließen sich die Deutschen hauptsächlich in Memphis, Vicksburg, Natchez und New Orleans nieder. In der letztgenannten Stadt lebten im Jahre 1841 bereits 10.000 Deutsche.

Am oberen Stromlauf wurden die Städte Altona, Quincy, Keokuk, Burlington, Davenport, Dubuque, Winona, St. Paul und Minneapolis, an den großen Binnenseen Chicago, Milwaukee und Detroit Sitze regen deutschen Lebens. Und zugleich Ausgangspunkte neuer Niederlassungen, die an den Nebenflüssen des Mississippi und den zahllosen Seen entstanden, die gleich tausend blauen Augen aus den Wäldern und Grassteppen von Wisconsin, Minnesota, Dakota, Nebraska und Iowa emporglänzen. Manche jener Niederlassungen kennzeichnen sich durch ihre Namen – Solche Orte sind im Staate Missouri: Westphalia, Germantown, Hermann, Neu-Hamburg, Dammüller, Diehlstadt, Altenburg, Biehla, Frohne, Wittenberg, Carola u. a. In Iowa finden wir Neu-Wien (New Vienna), Guttenberg, Minden usw. In Illinois Arenzville; in Wisconsin Germantown, New Köln, New Holstein, Town Schleswig u. a. – und die Mundart ihrer Bewohner noch heute als schwäbische, fränkische, thüringische, niederdeutsche oder schweizerische Gründungen.

Fast allen war eine ruhige, stete Entwicklung beschieden; denn mit dem einzigen Bevölkerungselement, welches Störungen hätte verursachen können, den Indianern, wussten die Deutschen im allgemeinen stets in Frieden auszukommen.

In der Tat ereignete sich nur ein größerer Indianerüberfall auf eine deutsche Ansiedlung: derjenige der Sioux auf Neu-Ulm in Minnesota. Dieser Ort ist eine Gründung unternehmungslustiger Turner aus Chicago, die im Jahre 1856 das schöne Tal des Minnesotaflusses als neue Heimat auserkoren.

Das hier erbaute Städtchen zählte im Sommer 1862 bereits 1.500 Bewohner, die friedfertig ihren Beschäftigungen nachgingen, ohne zu ahnen, dass sie von schwerem Unheil bedroht seien.

Die mächtigen Sioux oder Dakotas beschritten nämlich, erbittert über die von betrügerischen Regierungsagenten an ihnen verübten Gaunereien, den Kriegspfad und fielen plötzlich über die im Tal des Minnesota liegenden Ansiedlungen her. Sie schlachteten zunächst eine Anzahl vereinzelt wohnender Ansiedler ab und wandten sich dann in dichten Scharen gegen das Städtchen Neu-Ulm.

Sioux-Indianer

Am 19. August unternahmen sie einen wütenden Angriff auf den Ort, dessen verstreut liegende Häuser für Verteidigungszwecke wenig geeignet waren. Zahlreiche Wohnungen gingen in Flammen auf. Ihre Bewohner zogen sich, beständig fechtend, in die Mitte des Ortes zurück, wo sie sich hinter eiligst errichteten Barrikaden aus Fässern, Betten, Kisten und Ackergeräten verschanzten. Der Kampf dauerte ohne Unterbrechung bis in die Nacht hinein. Mancher brave Deutsche fiel dabei in der Verteidigung seiner Familie. Als der nächste Morgen anbrach, waren die Rothäute verschwunden. Aber bereits am 23. August erschienen sie bedeutend verstärkt aufs Neue, entschlossen, Neu-Ulm und seine Verteidiger gänzlich zu vertilgen.

Gegen 9 Uhr morgens sah man in der Ferne den Rauch brennender Hütten emporwirbeln. Bald darauf tauchten ganze Scharen berittener Indianer hinter den Hügeln auf. 250 Deutsche unter der Führung des Richters Flandreau stellten sich ihnen außerhalb des Ortes entgegen.

Mit fliegender Eile brausten die Sioux auf ihren flinken Ponies heran, in ihrem farbigen Aufputz, der bunten Kriegsmalerei, den flatternden Federn und hochgeschwungenen Waffen im hellen Sonnenschein ein überaus phantastisches Bild darbietend. Ehe sie in Schussweite gelangten, entfalteten die indianischen Massen sich gleich einem gewaltigen Fächer und stürmten unter wahrhaft teuflischem Geheul auf die Weißen herein.

Es zeigte sich bald, dass die von dem Richter Flandreau angeordnete Aufstellung der Weißen durchaus verkehrt war, denn die Indianer breiteten sich immer weiter aus, um die Deutschen zu umzingeln und auch im Rücken anzugreifen. In scharfem Gefecht zogen die letzteren sich deshalb auf den Ort zurück, um diesen zu verteidigen. Dass man es mit verschlagenen Gegnern zu tun hatte, ergab der weitere Verlauf des Kampfes. Da der Wind vom unteren Ende des Ortes kam, so setzten die Sioux die dort stehenden Häuser in Brand und rückten unter dem Schutz des aufsteigenden Qualmes Schritt für Schritt vor. Die sonst so friedliche Hochebene verwandelte sich in ein einziges Flammenmeer, dessen Ausbreitung die Belagerten auf ein immer kleiner werdendes Terrain beschränkte. Zuletzt hatten sie nur noch einen mit Barrikaden umgebenen offenen Platz inne. Von diesem aus verteidigten sie sich während des Restes des Tages und am folgenden Morgen mit solcher Hartnäckigkeit, dass die Feinde an einem Erfolg verzweifelten und endlich abzogen.

Überfall einer Auswandrerkarawane

178 Gebäude waren verbrannt, viele Familien ganz oder teilweise untergegangen. Da eine nochmalige Rückkehr der Feinde zu befürchten stand, so verließen die Überlebenden am 26. August den verwüsteten Platz, um sich in eine der nächsten Ortschaften zurückzuziehen. Der traurige Zug, auf dem man die Frauen und Kinder sowie die 56 Verwundeten beförderte, zählte 150 Wagen.

Insgesamt kamen während der von den Sioux angerichteten Metzelei 644 Ansiedler und 93 Soldaten ums Leben. Zudem war in weitem Umkreis das ganze Land verwüstet.

Abgeschlachtet! Eine Szene aus den Indianerkriegen des fernen Westens.

Erst nachdem die herbeigezogenen Truppen die Rothäute vertrieben hatten, kehrten die Bewohner von Neu-Ulm zurück, um mit dem Wiederaufbau ihres Städtchens zu beginnen. Neue Ansiedler traten an die Stelle der Gefallenen; da die Regierung auch den erlittenen Schaden vergütete, so erholte sich die Kolonie rasch wieder und erlangte nach einigen Jahren ihr früheres blühendes Aussehen.

* * *

An der ferneren Entwicklung der im Stromgebiet des Mississippi und an den großen Seen gelegenen ungeheuren Ländermassen gebührt den Deutschen ein Hauptanteil. Die Chroniken fast aller hier entstandenen Staaten und Städte enthalten Tausende und Abertausende von Namen wackrer deutscher Männer, die sich durch fleißige Arbeit und ernstes Streben, durch die Gründung von Schulen und Kirchen, Turn-, Musik- und Gesangvereinen, wissenschaftlichen und wohltätigen Gesellschaften um den Aufbau und die Entwicklung des kulturellen Lebens in jenen Staaten und Gemeinwesen hochverdient machten.

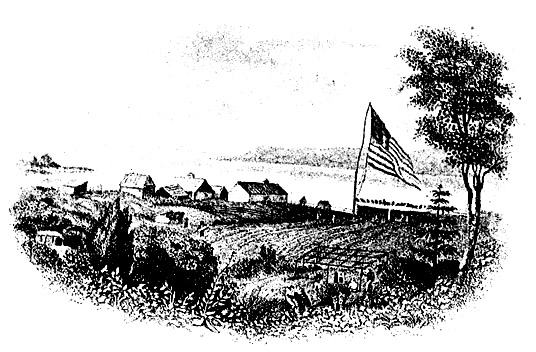

Astoria im Jahre 1812

* * *

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.