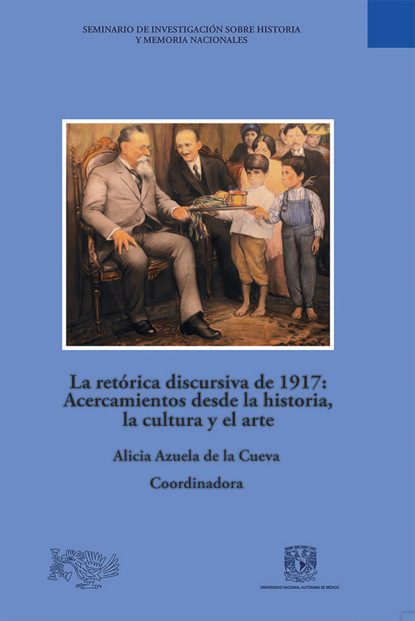

La retórica discursiva de 1917: Acercamientos desde la historia, la cultura y el arte

- -

- 100%

- +

En la segunda parte de este estudio, Guedea se refiere a la conmemoración principal de la promulgación de la Constitución de 1917 que se realizó, cincuenta años después, en el mismo lugar donde se promulgó, en la ciudad de Querétaro. Asegura la autora que en los honores que se le rindieron a los textos conmemorativos en el ceremonial cívico y en los discursos que lo acompañaron, podemos reconocer “la sacralización” del manuscrito en sí, como la culminación del proceso de apropiación republicana de la liturgia religiosa.

En las conclusiones de su texto, Guedea señala la gran similitud entre sí, de los discursos conmemorativos de esta etapa, tanto en su temática, como en las referencias a las mismas etapas históricas y bajo la misma óptica evolucionista y triunfalista. La carga simbólica dada a la constitución de 1917, como síntesis y culminación de los principios asentados por Morelos en la Constitución de Apatzingán, la misma y reiterada visión de la Historia ante de las conquistas económicas y sociales de los actuales gobernantes, como los mismos referentes simbólicos, son elementos que señala la autora en su análisis.

Por su parte, el capítulo de Susi Ramírez, titulado “el Congreso Constituyente de 1916-1917. Una reconstrucción de memorias revolucionarias y disputas territoriales”, discurre sobre dos formas típicas de la representación del poder político: una festiva y otra geopolítica, las cuales se manifiestan en el pre constitucionalismo 1916-1917 fuera del centro político mexicano. La autora sostiene este planteamiento en dos hipótesis, a saber: la primera que tiene que ver con la memoria histórica y el ejercicio del poder político, propio de las celebraciones patrias y otra, diacrónica y reiterativa, derivada de las discusiones y los enfrentamientos durante las revisiones constitucionales de las divisiones territoriales en momentos históricos coyunturales.

A nivel simbólico la gestación de uno de los imaginarios mas representativos de la Revolución mexicana, con la presencia, prota- gonismo y exaltación de Carranza y los constitucionalistas entre 1916 y 17 y, los antecedentes de largo alcance de las representaciones cartográficas, el sustento y la posibilidad real de realizar cambios territoriales, lo cual enmarca la reiteración de una lógica divisoria y cartográfica de largo alcance temporal además que visualiza la super- vivencia de la repartición territorial durante el segundo imperio mexicano, su reiteración en algunos momentos del siglo XIX y su reiteración en la transición de 1916-1917.

En relación a la memoria histórica y los festejos cívicos, Susi Ramírez rescata algunas formas de construcción de memoria a partir de las celebraciones cívicas alrededor de los trabajos de los constitucionalistas en lugares como, Guadalajara, Aguascalientes y Lagos de Moreno. Se incorporarán al ritual posrevolucionario la adición a Carranza, el nuevo jefe de gobierno, el despliegue de lugares de memoria con recorridos y ceremonias en calles principales, teatros o palacios municipales, la erección de monumentos de personajes notables, independentistas y al primero de los nuevos mártires revolucionarios: Francisco I. Madero. Además, se señala cómo, por primera vez, se conmemoró la revolución de 1910 en su sexto aniversario. Todo lo anterior, enmarcado en un análisis que retoma los correspondientes discursos, lugares, personajes y hechos históricos del pasado y con repercusiones en el presente. Todo esto “da paso a la continuidad de desfiles y discursos cívicos como una forma de memoria y consenso de la Revolución”.5

En términos generales, dice la autora, en el occidente mexicano prevaleció la adhesión política al proyecto carrancista. Ramírez identifica que las prácticas sociales, como la adhesión política a una figura o a grupo determinado, son parte del entramado con el que se construyen las relaciones con el poder político; a la vez, distingue aquellos elementos efímeros que se van sumando a un discurso celebratorio regional.

La segunda sección del texto de Ramírez se refiere a las divisiones territoriales, las cuales señala como parte de los artefactos de representación colectiva que permiten que la colectividad “se imagine a la Nación”, esto retomado de autores como Benedict Anderson quien asegura que “así como la idea de Nación y la identidad nacional fueron construidas lentamente en las vicisitudes políticas del siglo XIX, entendido en sus relaciones regionales y nacionales, así también se fue construyendo imaginariamente el espacio que correspondía al territorio nacional como un todo”.6

La autora ejemplifica la manera como el discurso geopolítico, se compone de la representación cartográfica a la par que de las determinaciones histórico- legislativas sobre la división o constitución territorial. Nos muestra el complejo trasfondo político, económico y cultural que hay detrás de toda modificación territorial, ya se trate de permutas entre estados vecinos o la constitución de nuevos territorios, como el estado de Nayarit, y todos los conflictos e intereses implícitos, que llevaron a negar peticiones presentadas por los diputados oaxaqueños, michoacanos, poblanos, en aras de conservar la unidad nacional.

Para concluir, Susi hace énfasis en la importancia que tienen para la construcción de la memoria colectiva, el afianzamiento de la identidad nacional asociada al fortalecimiento del poder político, tanto por medio las ceremonias cívicas y sus rituales correspondientes, como mediante las representaciones cartográficas que permiten imaginarse o, concretar en un imaginario, la existencia de la nación como una unidad territorial.

El capítulo que cierra la primera parte del libro se titula: “Entre Epifanías maderistas y Carrancistas. La pugna memorial en los años de la refundación del Estado mexicano” de Miguel Felipe Dorta, analiza los orígenes y las reyertas sucedidas debido a la creación del memorial sobre la Revolución mexicana: los aspectos puntuales que la conforman y abarcan el concepto mismo de Revolución con mayúscula, los sucesos señeros, las fechas, los personajes y el ceremonial en que se fundamentó el imaginario, que a nivel político y simbólico determinaron esta etapa de la historia de México. El autor, parte de las tesis de que uno de los pocos elementos que unifica de inicio al heterogéneo grupo de facciones enfrentadas durante la lucha armada, es el de considerarse y asumirse como revolucionarios y dar la batalla por cargar de sentido a la Revolución, haciendo uso de una narrativa protagónica de su participación, de sus idearios, sus hazañas y sus héroes, es decir apropiarse del espacio de poder simbólico que marcará la memoria colectiva.

Como en los otros textos aquí reunidos, el autor asienta que el inicio del proceso de construcción simbólica se apareja con los propios sucesos que formaron parte de la “Historia”. Dorta escribe de manera particular sobre los tres ejes que, a su parecer, cohesionan el imaginario de la revolución mexicana y sus correspondientes etapas: La primera, en que se reconoce la heroicidad de la empresa del derrocamiento de Díaz, luego, el carácter nacionalista y popular que adquiere la lucha y, la tercera, cuando se presenta “como el gran proceso de libertad y de justicia social que trajo consigo la construcción de las instituciones que dieron robustez al Estado mexicano después de la época de los veinte”.7

La triada de ejes retóricos discursivos que dan coherencia a la historia pública y a su liturgia celebratoria son: la Revolución como un símbolo abstracto que generó sentimientos nacionalistas en pro de la defensa del código democrático y de auto determinación. Resultante de un proceso de concreción de un término “elástico” por medio de su asociación, a un período histórico determinado, vinculado a sujetos y sucesos concretos, asociado a políticas de Estado encabezadas por un grupo de poder en particular. El segundo se refiere a la erección y consagración de los héroes revolucionarios, y, el tercero, al que Dorta denomina las epifanías revolucionarias, son “las reformas, construcciones y transformaciones del Estado, sus instituciones políticas y sociales que surgieron como abono a la revolución.

El uso de la figura del “héroe” para legitimar a los actores políticos en funciones, que en el caso de Madero el primer mártir revolucionario y la ceremonia inaugural en su honor, dan inicio a una serie reiterada de mensajes, discursos, ovaciones actos y rituales públicos y políticos encaminados a construirle un lugar en la historia y la memoria de la revolución.

El bautizo de una calle como Francisco I. Madero, se refiere también al proceso de la construcción simbólica y geográfica de la Ciudad de México, que se integra como “sitio de memoria”, a pesar de que líderes del ejército constitucionalista acusaban a la capital de anti Maderista, por el apoyo que ahí recibió por parte del huertismo. Sin embargo, la edificación de sitios históricos y simbólicos de la Ciudad de México que acogieron la visión oficial, centralista y unidimensional forman la meta-historia de la Revolución mexicana, con la consiguiente transformación del centro político nacional en un texto de memoria. Justamente, Dorta nos informa sobre las entretelas políticas de los grupos de poder en pugna que intervinieron en la construcción paulatina de los lugares de memoria y las ceremonias cívicas que consagraron su remembranza y fueron conformando el ritual cívico revolucionario.

En la sección “fechas para la gloria de un caudillo”, el autor se refiere a la construcción del calendario cívico revolucionario y a los enfrentamientos por instaurar nuevos momentos conmemorativos que fijen y tasen la memoria publica en la narrativa histórica, formando el recuerdo de los sucesos significativos y los actores protagónicos individuales y grupales. La lucha entre las distintas facciones por cargar de sentido el concepto de Revolución, inicialmente abstracto, incluyente y polisémico, que podía cobijar a grupos opuestos a pesar de que estos generaran, de inicio, visiones fragmentadas.

Por último, Dorta reflexiona sobre el proceso de instauración del inicio de la Revolución mexicana para el 20 de noviembre, como ejemplo de cómo los propios sucesos del momento incidieron y legitimaron la memoria pública y sus actos de conmemoración. El papel que juega con sus mensajes léxico-visuales la prensa, y las imágenes certifican los triunfos y la grandeza del líder, las narraciones periodísticas empiezan a tejer los relatos históricos teleológicos con los que se avalan en presente por su asociación a la historia pasada.

La segunda sección de este libro inicia con el texto de Edwin Alcántara, el cual aborda “El nacimiento del Excélsior y la vida cotidiana en 1917”. En este capítulo se analiza la aparición simultánea del periódico Excélsior y la firma de la Constitución de 1917. Así, por un lado, presenta la manera en que el rotativo retrató la vida cotidiana de las clases alta y media de la ciudad y, por el otro, muestra la forma en que en el periódico se presentaron a los lectores los festejos cívicos que acompañaron la instauración del Congreso y la toma de protesta de Carranza como presidente, ya bajo el marco de la Constitución de 1917.

De las páginas de este periódico se pretende desentrañar la relación que se da entre las élites políticas y económicas y el curso de la vida diaria de los lectores de Excélsior en la etapa que pretendía ser el inicio de la estabilidad política del país, bajo un gobierno constitucionalmente establecido. La forma en que Rafael Alducin, el propietario de éste nuevo periódico, como parte de la clase empresarial urgida de recuperar estabilidad y certidumbre política y económica, se afana en proyectar hacia dentro y hacia fuera del país una imagen “de nación que renacía, progresista”, abriendo el espacio al sector acomodado para tener un período como el Excélsior, cuya tecnología de punta, permitía a los lectores de las clases media y alta estar al día del acontecer nacional e internacional, se tratara de sucesos políticos y económicos o del mundo de la moda. El rotativo “A la vez que difunde representaciones de una nueva vida y una cultura material” crea certidumbre de las bondades que derrama el nuevo orden político constitucional sobre la sociedad, y “contribuye a la irrupción de los rituales cívicos en la vida social capitalina”, con las crónicas y los artículos de opinión dedicados al ámbito gubernamental.

En la primera parte de este artículo, se presenta una biografía general del Rafael Alducin y de los pormenores en la fundación de Excélsior. Por una parte nos da una idea del minúsculo grupo social al que él pertenecía, su vida social, sus gustos y las diversiones a la que podían acceder los sectores altos, como las carreras de coches, en medio de un país azotado por la lucha armada y una población pobre o pauperizada. Por otra parte, se habla del estilo informativo de este periódico, inspirado en el New York Times, de sus colaboradores los periodistas Pepe Campos, José de Jesús Núñez y Domínguez y Manuel Becerra Acosta. Las metas últimas de Excélsior y su equipo de “participar en la reconstrucción material y social del país, y “ser un periódico de todo y para todos” con secciones tan variadas como: “información general”, “Editorial nacional” y “Editorial Extranjera”, “finanzas”, “deportes”, “espectáculos y cultura”, la “sección para damas”, etc. Su moderno sistema de información cablegráfica con noticias frescas de los acontecimientos mundiales, además de su atractiva presentación y precio económico.

Alcántara nos da una idea clara de las habilidades de Alducin como empresario y como estratega, reflejadas en su interés para atraer a un público variado, pero sobre todo de las posibilidades de “conformar el gusto de los lectores y “[…] “hacerlo ensoñar y sentir su pertenencia a ese mundo cosmopolita el cual, a través de la palabra, las ilustraciones y las fotografías crearía una explosión de tipos sociales e idealizaciones de la vida cotidiana”, reflejo también de los modelos de consumo asociados a la jerarquía social. Aparece en éste artículo el Alducín superficial o el copartícipe de las élites de poder, de la manipulación de la información a favor de sus intereses como lo ejemplifica Alcántara con las reseñas sociales o los anuncios de moda que buscan distraer la atención del lector de sucesos trascendentales asociados con la Gran Guerra o las querellas políticas nacionales. Al mismo tiempo, a través de las páginas del periódico se buscó contribuir a dar forma a una narrativa sobre “el momento memorable” del inicio de la vida constitucional, bajo la flamante carta magna con la instalación de la XVIII Legislatura del Congreso.

Estas informaciones se publicaron en las secciones de opinión y sobre todo mediante las descripciones floridas y detalladas del ceremonial que acompañó a este suceso fundacional, incluido el recorrido triunfal del presidente Carraza, del Palacio Nacional a la Cámara de Diputados, la instalación de la XVlll legislatura del Congreso, una halagüeña reseña del informe presidencial, incluida la “versión constitucionalista de los recientes sucesos revolucionarios que acompañan al derrocamiento de Huerta”, la interferencia del Presidente H.L. Wilson, la descalificación de la Convención de Aguas Calientes y las facciones integrantes villistas y zapatistas, a la par de la exaltación de los logros del Plan de Guadalupe, impulsado por el propio carrancismo.

El periódico anuncia y describe en tono apoteótico la toma de posesión de la presidencia de Carranza “después de haber sido ungido por el voto popular” y acompañado por el pueblo delirante, y que permite que “La república Mexicana después de cuatro años cuente de nuevo con un mandatario legal”. De esta manera, el periódico avala y refuerza las posturas y acciones del gobierno carrancista, contagiando al lector del fervor patrio con que se llevaron a cabo las celebraciones con la aclamación multitudinaria del pueblo.

Alcántara continúa su lectura de la vida cotidiana en la Ciudad de México, con el análisis de la sección de “sociales y personales”; en las columnas de “lo que interesa a las damas” se combinan las notas de entretenimiento con los consejos a las lectoras sobre el matrimonio, la maternidad, la vida amorosa. En las crónicas de eventos sociales se evidencia, con mayor transparencia “la construcción de la imagen de la élite social cosmopolita”, moderna y a la moda. Las narraciones de los diversos eventos sociales: bodas, bautizos, cumpleaños, fiestas de caridad en clubes sociales, entre otros, reflejan la manera en que los sectores medios y altos construyeron, proyectaron y retroalimentaron su imagen, a la vez que afirmaban sus valores y establecían sus relaciones sociales.

En la penúltima sección de este artículo, encontramos la publi- cidad de los grandes almacenes de la Ciudad de México, cuyos anuncios a la vez que reflejaban los gustos y los hábitos de consumo y variedad de consumidores, que entonces abre su rango a hacendados y gente de campo, dejaba en el cliente “una sensación de bienestar, gran estilo de vida y especialmente les permitía sentir que estaba a la moda del vestido y del consumo de las grandes capitales internacionales”.8 Aunada a esta sección, se analizan los anuncios de los centros de diversión, restaurantes y las carteleras cinematográficas que, para nuestra sorpresa ya atraían a un gran público.

Edwin Alcántara, concluye que el año de la fundación de Excélsior es un espejo de la vida cotidiana de las clases altas, una herramienta de reforzamiento de sus modos de vida y un modelo para quienes querían acceder a ese nivel social. Es al mismo tiempo, un reflejo de la compleja interacción entre los grupos de poder y una muestra de la pervivencia de la clase dominante en medio de la lucha revolucionaria por la igualdad y la justicia para las mayorías.

El análisis realizado por Erika W. Sánchez sobre, “Jesús H. Abitia. Fotógrafo constitucionalista”, enriquece este volumen con el estudio del papel y la forma en que los documentales cinematográficos presentan la Revolución mexicana. Tomando como caso la trayectoria de Jesús H. Abitia quien fue un cineasta cercano a la facción constitucionalista, el texto de Sánchez se ocupa en primer lugar, del tipo de participación que tuvo este profesional en la lucha armada, el grado de compromiso con esta causa y la manera en que visualmente se tradujo en la imagen que se proyectó sobre la intervención del ejército constitucionalista en el proceso revolucionario.

La autora reivindica las enormes contribuciones de Abitia a la memoria fílmica revolucionaria, gracias a su presencia continua a lo largo de la lucha armada y a su conciencia de la importancia de dejar un registro cinematográfico, minucioso, para difundir y sustentar los principios sustanciales del Constitucionalismo. De esta manera, confronta los señalamientos, que en algunos debates actuales sobre el tema, devalúan la labor de Abitia bajo el supuesto de su sobrevaloración frente al resto de fotógrafos que también documentaron la ruta de los constitucionalistas hasta su llegada al poder. La autora también explica que gracias a la exhaustiva labor del cineasta se posee en la actualidad un número importante de registros visuales sobre la etapa revolucionaria.

Esta serie de películas y de fotografías dejan constancia de hechos tan notables como el ataque al buque huertista “Guerrero, el primer bombardeo aéreo de la historia”. Sánchez, entremezcla los registros fílmicos con el relato de los hechos del propio Abitia.9 De acuerdo con numerosos registros, incluidas las declaraciones del futuro presidente Obregón, es Abitia quien, a riesgo de perder la vida, sigue cada día las acciones en el campo de batalla.

Con las filmaciones de los combates y de los rituales en las ciudades, dice la autora, se va construyendo la memoria revolucionaria para la propaganda constitucionalista y además, se muestra la trayectoria de Obregón. Las películas La Campaña Constitucionalista (1916) y Ocho mil kilómetros de Campaña (1917), son el antecedente del memorial fílmico revolucionario; en su momento sustentan, desde el espacio simbólico, el ascenso y consolidación de la facción constitucionalista y sus líderes. Dice Sánchez, se trata de un imaginario que, para su consolidación, mantiene puntos sustanciales dentro de las transformaciones que demandan las circunstancias político-sociales. Este imaginario se utiliza también hacia el exterior, para contrarrestar la propaganda en contra del México revolucionario que las visiones disidentes patrocinan en el extranjero y los gobiernos en turno de nuestro país censuran y contrarrestan en la prensa y el cine, con campañas publicitarias bien coordinadas en las que la obra de Abitia ocupa un lugar importante.

Todavía en el año de 1960, para la conmemoración del 50 aniversario de la revolución mexicana, Las películas La campaña constitucionalista (1916) y Ocho mil kilómetros en campaña (1917) proveyeron con los registros cinematográficos de las principales batallas libradas por los constitucionalistas, para la realización del film Epopeyas de la Revolución. Esta nueva versión de las luchas revolucionarias, bajo la supervisión del ejército mexicano, pretendía ir más allá de la “visión unilateral y oficialista” que supuestamente contenían las cintas originales de Abitia. De acuerdo con el espíritu general de esta etapa de los “gobiernos benefactores” y el tono ad hoc de sus materiales propagandísticos, las escenas de batallas aparecen entonces como meros antecedentes de las conquistas, las cuales gracias a la paz y el progreso habían conseguido finalmente los gobernantes priístas.

A continuación, el artículo de Lourdes Alvarado titulado “José Natividad Macías, Rector de la Universidad Nacional de México y Diputado Constituyente (1915-1920)”, se adentra en la notable, pero poco conocida, labor universitaria y gubernamental del abogado Macías, quien fue parte del grupo de colaboradores cercanos a Carranza. Personaje polémico en su tiempo, por considerarse representativo del grupo conservador, de acuerdo con las facciones más radicales tanto de los constitucionalistas como en el ámbito universitario. Alvarado plantea una visión general de las ideas, alianzas, contribuciones e intervenciones de este abogado en práctica en el campo del derecho, como diputado estatal y como rector de la UNAM en dos ocasiones.

En la primera parte, se presenta un boceto de la biografía de Macías (Silao, 8 de septiembre de 1857-Ciudad de México 1948), su formación escolar y universitaria, incluido su paso por el Seminario en el Estado de Guanajuato; su exitosa carrera profesional académica y política en Guanajuato, como diputado por su tierra natal de 1909 a 1911; su traslado a la capital del país, en donde ejerce con éxito profesional y económico la abogacía éxito del que dio cuenta el mismo presidente Madero, mientras Macías se desempeñó como Diputado por Guanajuato. Por último, la autora se refiere a su encarcelamiento, en 1913, con la asonada en contra del gobierno maderista.

La siguiente sección, trata de la incorporación de Macías al carrancismo, en agosto de 1914 y su nombramiento como director de la Escuela Libre de Derecho, en lugar del Lic. Julio García, quien fue destituido, como a casi la totalidad del cuerpo directivo universitario en acción, durante el huertismo. Igual que el resto de los directores recién llegados a los centros de estudios de la UNAM, Macías presentó un nuevo plan de estudios que, como señala Alvarado, proponía sustituir el carácter meramente pragmático, utilitario e irreflexivo que supuestamente tenía el plan heredado del porfiriato, por un tipo de enseñanza que comprendiera los niveles teóricos, históricos y prácticos para formar jurisconsultos socialmente comprometidos.

Durante su gestión, Macías también participó en el debate sobre el “proyecto de ley de reorganización de la Universidad” que presentó el encargado del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, el señor Félix Palavicini. Éste estaba por convertir a la Universidad Nacional en una entidad autónoma, con independencia académica y política, y subsidio compartido entre el Estado y los padres de familia, responsables del pago de los maestros. De acuerdo, con la autora, Macías coincidía con la propuesta general de Palavicini, pero estaba preocupado por la relación Estado Universidad, decía Macías que “más allá del pago de cuotas, que debían ser proporcionales a la clase social, se debía preservar el carácter oficial, favoreciendo el sentido democrático de la UNAM”. Aunque a finales de 1914 se aprobó la propuesta de Palavicini, ésta no alcanza a entrar en vigor.