Побег из Салалы. 2025

- -

- 100%

- +

Будто кто-то бил в натянутую кожу судьбы.

Глава IX Карнавал и Куклы-Рабы

День второй.

Утро началось с запаха.

Не с света, не с звука – с запаха. Горького, как пережженный

кофе, сладковатого, как подгнивший апельсин. Воздух в комнате

застоялся за ночь, пропитался дыханием пяти мужчин, потом, пылью и чем-то еще – чем-то невыразимым, что оседает в легких

и напоминает: ты здесь не гость. Ты здесь пленник.

Ржевский сидел на корточках у койки, тщательно, с почти

религиозным усердием, чистил ботинки тряпкой. Кожа была

старая, потрескавшаяся, но он втирал в нее крем так, будто от

этого зависела его жизнь.

– Жизнь – карнавал, – сказал он, не глядя на Корсара. Голос его

был ровным, монотонным, как стук капель по жестяной крыше. —

Одни надевают маски, чтобы спрятаться. Другие – чтобы стать

видимыми.

Корсар молчал. Он сидел на полу, окруженный куклами.

Шесть пар стеклянных глаз смотрели в потолок.

Он расставлял их в ряд, поправлял руки, головы, будто готовил к

какому-то важному действу. Куклы были разными – кукла-старуха

с лицом, покрытым трещинами, как фарфоровая чашка; солдат в

потрепанном мундире; девушка с пустым, безликим взглядом.

– Репетиция! – крикнул Корсар внезапно, хлопнув в ладоши.

Тишина.

– Сейчас ночь, – прошептала кукла-старуха. Ее голос был

скрипучим, как дверь в заброшенном доме.

– А нам спать, – добавил солдат.

Корсар наклонился к ним, его лицо оказалось в сантиметрах от

стеклянных глаз.

– Вы куклы. Вы не спите.

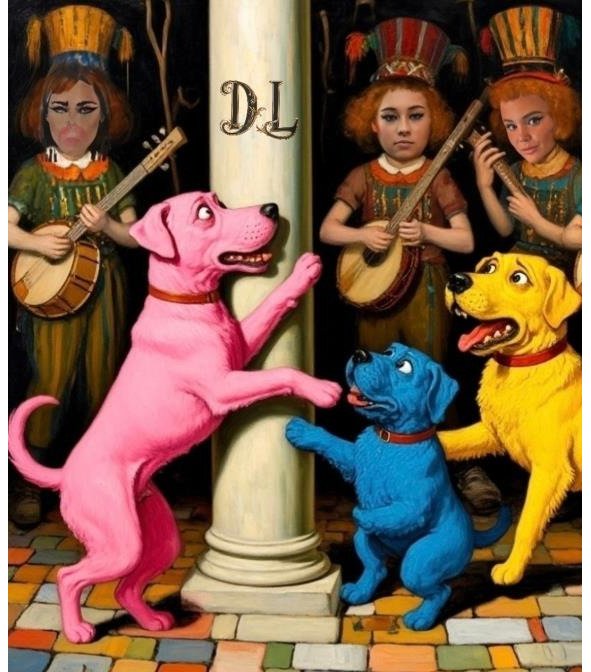

В углу у забора синий пес прикрыл лапами уши. Итальянская

забастовка.

Девушка-кукла с лицом Македонии вдруг дернула головой.

– Вы все инструменты! – прошипела она. Голос ее был резким, как скрежет металла. – вы рабы вашего безумия!

Корсар засмеялся.

– Рабы? У рабов есть хозяева. У них – только я.

За окном, на пляже, зазвучали настоящие барабаны.

Группа местных девушек в цветастых платках танцевала под ритм, их тела изгибались, как тростник на ветру. Их смех долетал сюда, звонкий и беззаботный, будто из другого мира.

– Вот она, свобода, – прошептал Ржевский.

Корсар не отрывал глаз от кукол.

– Нет. Это побег от себя.

Подпевалы и Договор

Глава X

Утро. День III

Жара накрыла город, как раскаленный колпак. Воздух дрожал, насыщенный запахами рыбы, специй и чего-то гниющего —

возможно, мечты.

Менеджер проекта сиделa за столом, заваленным бумагами. У нее

было лицо человека, который считает не деньги, а чужие грехи.

– Ты хочешь работать по договору? – спросил он, не поднимая

глаз.

Корсар закурил. Дым стелился по комнате, смешиваясь с запахом

пота и дешевого парфюма.

– Договор? – Он усмехнулся. – Это бумажка, которую рвут при

первой опасности.

Менеджер наконец посмотрел на него.

– Без договора нет страховки!

Корсар потряс рюкзаком, из которого торчала голова куклы.

– Моя страховка – вот.

В углу комнаты сидели Подпевалы – два парня с гитарой. Их

пальцы нервно перебирали струны, но звуков не было – они

просто касались их, будто боялись разбудить что-то.

– Нам бы хоть медицинскую… – пробормотал один.

Ржевский фыркнул.

– Вам таблетку от совести дать. Она дороже.

В это время куклы устроили бунт.

– Мы устали!

– Хотим кальян!

– И коньяк!

Корсар швырнул им пачку дешевого табака.

– Держите. Это ваша «страховка».

Глава XI

Таблетки и Рио-Рита

Вечер.

Голова Корсара раскалывалась.

Он глотал таблетки одну за другой, запивая их коньяком прямо из

горлышка. Жидкость обжигала горло, но боль в черепе была

сильнее.

– Убьет печень, – сказал Ржевский, наблюдая за ним.

Корсар ухмыльнулся.

– Лучше печень, чем душу.

Куклы курили кальян, пуская кольца дыма. Безликая кукла

напевала что-то на чужом языке:

«Vi danser i mørket…»

Глава XII

Дверь распахнулась.

– Мы – Рио – Рита! Из Москвы! Рок-н-ролл!

Девушка – стройная, блондинка, пирсинг в носу, глаза как

бритвы. Парень – косая сажень, волосы цвета цикория.

– У вас тут… экзистенциально! – крикнул парень.

– Как Достоевский в аду! – добавила девушка.

Ржевский налил им коньяку.

– Пейте. Здесь все – герои трагедии. Даже куклы.

Синий пес вздохнул.

Барабанная дробь за окном слилась с шумом океана.

Эпилог: Монолог Мессира Баэля

«La pluie de Salalah lave les rêves,

Mais pas les dettes.

Les poupées dansent sans visage,

Les chiens bleus rêvent d’os en or.

Où est l’assurance?

Dans le sac du Corsaire?

Non. Dans le vide qui regarde fixement.

La vie est un carnaval de masques vides.

Et le tambour…

Le tambour bat la mesure de l’oubli.»

(«Дождь Салалы смывает сны,

Но не долги.

Куклы танцуют без лиц,

Корсар видит кости из золота.

Где страховка?

В мешке Корсара?

Нет. В пустоте, что смотрит не мигая.

Жизнь – карнавал пустых масок.

А барабан…

Барабан отбивает такт забвенья.»)

Барабанная дробь стихла.

Куклы уснули в рюкзаке.

Только безликая шептала:

«Vi venter på deg…»

(«Мы ждем тебя…»)

Корсар погасил свет.

За окном океан шептал то, что не мог сказать ни один договор.

Ржевский налил им коньяку:

– Пейте. Здесь все – герои трагедии. Даже куклы.

Синий пес вздохнул. Барабанная дробь за окном слилась с шумом

океана.

XII: Пробуждение под Барабанную Плеть

Утро не наступило – оно было вбито. Не мягкими лучами, не

щебетом глупых воробьев, а оглушительной, каменной дробью.

Звук врывался в вагон, как шрапнель, рвал остатки сна в клочья, бил по вискам наковальней. Корсар открыл один глаз – сухой, запеченный, как раковина на пустынном берегу. Потом второй. В

ушах звенела абсолютная, выжженная тишина после звука, а во

рту… Во рту царила география отчаяния: сладковато-приторный

смрад вчерашнего кальяна («Клубника с мятой», дешевый

ширпотреб, маскирующий горечь плохого табака) и едкий, кислый

шлейф перегара от «Grand» – жидкости, чья премиальность

заключалась лишь в этикетке чуть менее крикливой, чем у

собратьев. Воздух был тяжел, как влажная роба каторжника.

– Что за адский переплет… – проскрипели его губы, больше

похожие на потрескавшуюся глину, чем на часть живого существа.

Он сгреб с лица невидимые крошки сна, ощущая под пальцами

сальную пленку бессонницы и дорожной пыли.

За тонкой перегородкой вагона уже стоял гул. Не жизни —

инкубатора. Фестиваль. Первый день. Предвкушение славы? Нет.

Предвкушение работы. Монотонной, изматывающей, как

перемалывание зерен в жерновах. Звук сотни ног, скрип

деревянных суставов, металлический лязг креплений, приглушенный шепот – не людей, а материалов, из которых

собраны иллюзии: плюша, папье-маше, краски, нанесенной

поверх трещин.

XIV: Парад Неодушевленных и Приказ Капитана

Куклы стояли в строю. Не просто выстроились – их расставили. Как

солдат оловянных перед боем, обреченных на потеху.

Розовый пёс. Его розовый плюш был выцветшим, как застиранное

белье бродяги. Бисерные глаза, когда-то дерзкие, тускло отражали

серое небо. От него пахло старой пылью и слабым, но упорным

запахом собачьей псины, въевшейся в набивку, несмотря на все

усилия.

Синий Пес: Новый. Яркий, кричаще-синтетический. Но уже с

потертостями на выпуклой морде. Его претензия на значимость

выражалась лишь в слишком жесткой проволоке каркаса, не

гнувшейся, как надо. Пах свежей краской и клеем, что разъедает

слизистую.

Желтый Пес: Новый. Грусть в его стеклянных глазах казалась

врожденной. Мягкий, податливый плюш впитывал запах сырости и

чужой безнадеги.

Рио и Рита (Танцоры из Чехова): Он – в смокинге, чьи некогда

черные бархатные лацканы вытерлись до серого войлока, блестки

осыпались, как зубы старика. От него несло нафталином и потом

давно высохшей страсти. Она – в платье, бывшем белым век

назад. Теперь – грязно-палевый, с желтыми подтеками под

мышками и следами грубых штопок. Аромат дешевых духов

«Сирень», забивавших запах тлена.

Розовая Пара: Два одинаковых пухлых тела в розовом трико. Без

лиц, без характера. Просто розовая масса. Пахли новым

синтетическим материалом – резко, химически.

Барабанщики №1 (6 шт.): Стройные, деревянные, в синих

мундирах с потускневшими пуговицами. Руки намертво срослись с

палочками. От них – запах лака и пота кукловода.

Барабанщицы №2 (6 шт.): громоздкие барабаны на ремнях

врезались в их плечи. Их лица, нарисованные тонко, выражали

вечную усталость. Пахли пудрой и женской нервозностью.

Клоуны: Первый – с улыбкой, вырезанной ножом, доходящей до

ушей. Глаза-пуговицы – мертвые. Второй – с лицом, на котором

застыла гримаса только что пережитого ограбления. От обоих —

запах грима (жирный, сладковатый) и старого картона.

Медведи (2 шт.): Косматые, в котелках. Гармошки в лапах —

игрушечные, безмолвные. Пахли пылью и мхом из забытого леса.

Белоснежка и 7 Гномов: Она – в платье цвета запекшейся крови, лицо кукольно-прекрасное, но пустое. Гномы – стоптаны, колпаки

мяты. От них – слабый аромат детства, смешанный с запахом

плесени.

Корсар встал перед ними. Не капитан – надсмотрщик. Его тень

легла на яркие костюмы, как саван.

– Сегодня, – голос его скрипел, как несмазанная дверь склепа, —

мы покажем этим… зрителям, что такое настоящая пляска на

костях. – Он обвел их взглядом, лишенным тепла. – Барабаны! —

Ткнул пальцем в сторону №1 и №2. – Громче! Чтобы уши

кровоточили у мамаш! Чтобы земля стонала! Танцы! – Взгляд

скользнул к Рио-Рите и Розовой Паре. – Четче! Как марионетки на

струнах, которые я дергаю! Суставы должны скрипеть в такт!

Улыбки! – Он оскалился, показав желтые зубы. – Шире! До ушей!

Чтобы дети орали от восторга, а не от страха! Падаете? – Он

плюнул. – Встаете так, будто это кульбит! Будто так и задумано!

Понятно?!

Рио-Рита переглянулись. Ее деревянная рука дрогнула в его

тряпичной.

– А… а если дождь? – выдавила Рита, голосок ее был похож на

скрип несмазанной петли.

Корсар хрипло рассмеялся.

– Дождь? Мило! Тогда… – он сделал паузу, наслаждаясь их

немым ожиданием, – тогда танцуете быстрее. Чтобы зрители не

заметили слез. Ваших или небесных – неважно.

XV: Карнавал под Звуки Трескающихся Швов

Площадь взорвалась. Не цветами – криком. Детским, пронзительным, ненасытным ревом восторга, смешанным с

запахом жареной сахарной ваты, пота и влажных подгузников.

Барабаны ударили. Не просто заиграли – обрушились. Дробь

Полины (Барабанщики №1) была каменным градом, бившим по

натянутым нервам. Дробь Лизы (Барабанщицы №2) – ответный

визг, острый, женственный, отчаянный. Звук колотил по

барабанным перепонкам, вибрировал в груди, заставлял пыль на

площади танцевать джигу.

Колонна тронулась. Розовый пес, подталкиваемый невидимой

рукой кукловода, дергаясь, как эпилептик, попытался прыгнуть.

Его розовые лапы неуклюже шлепнулись о плиты. Синий Пес шел

напряженно, его каркас скрипел под напором неестественных

движений. Желтый Пес просто плелся, грустно опустив морду.

Барабанщики и барабанщицы били в свои инструменты с

остервенением, лица их были искажены гримасой усилия.

Барабаны действительно казались тяжелее их самих.

Рио-Рита кружились. Он вел ее с натянутой галантностью

деревянного кавалера, ее платье трепетало, как крыло подбитой

птицы. Их танец был пародией на страсть – механической, точной, лишенной души. Розовая Пара просто перебирала ногами, розовые комки, лишенные изящества.

Медведи неуклюже переваливались, беззвучно растягивая меха

гармошек. Клоуны кривлялись: один – с истерической веселостью, второй – с немой тоской в нарисованных глазах. Белоснежка

махала рукой – жест отчаяния, а не приветствия. Гномы семенили, их колпаки съезжали набок.

Дети визжали, тыкали пальцами, бросали под ноги колонне

липкие обертки. Корсар стоял в стороне. Его лицо было не

каменным – пустым. Как маска. Он не видел выступления. Он

видел механизм, скрипящий под нагрузкой. Он вдыхал коктейль

запахов: детский восторг (сладкий, приторный), постаревшую

краску кукол, жженый сахар, пыль, поднятую сотнями ног, и

подспудный, едва уловимый запах тлена – тлена костюмов, надежд, самого фестиваля. Его пальцы машинально перебирали

монеты в кармане – холодные, липкие.

XVI: Рисовая Геенна и Шепот Салалы

Тишина в вагоне после возвращения была гулкой, как в склепе.

Запах пота, грима и пыли висел плотным туманом. Куклы стояли, обмякшие, суставы их ныли от напряжения, краска на лицах

поплыла. И тут Корсар взорвался. Не криком – ледяным, режущим

тирадом.

– Это… – он медленно прошелся перед строем, как палач перед

приговоренными, – …что за безобразие?! Барабаны?! – Он ткнул

пальцем в сторону Полины. – Твоя дробь – как у бабки на

поминках! Жалко! Вяло! – Палец перешел к Лизе. – А ты?!

Отвечала, будто с перепугу! Без огня! Без крови! Танцы?! – Он

скривился, глядя на Рио-Риту. – Будто вас током долбит!

Скованно! Без страсти! А этот… – Он остановился перед розовым

псом. – …этот розовый уродец! Он вообще что, с похмелья?!

Прыгал, как куль с опилками на костре! Позорище!

Он выдержал паузу. Воздух сгустился, наполнившись запахом

страха – кислым, как испорченное молоко.

– Штраф, – выдохнул Корсар слово, как струю ледяного воздуха.

– Всем. По полной. Ужин… – он усмехнулся, – …рис. Белый.

Липкий. Без салата. Без курицы. Без вкуса. Научитесь ценить то, что имеете. Или не имеете.

Тихий, коллективный стон пронесся по рядам. Не громкий. Глухой.

Как стон земли перед обвалом. Запах отчаяния стал осязаем.

Ужин. Миски стояли на грубом столе. В них – рис. Не просто

белый. Мертвенно-белый. Липкий, как клейстер, безвкусный, как

пыль. Ни зелени, ни масла, ни намека на куриную косточку. Запах

крахмала и пустоты. Куклы ели молча. Деревянные челюсти с

трудом перемалывали безвкусицу, тряпичные руки дрожали. Звук

жевания – мерзкий, влажный, липкий – был единственным в

вагоне.

Корсар сидел в своем углу. Он потягивал из потертой фляги что-то, от чего в воздухе повеяло резким, ядовитым спиртом. Рядом

дымил кальян – запах дешевой «Клубники» снова пытался

перебить реальность, но проигрывал, смешиваясь с вонью риса и

отчаяния.

– За сегодня, – бросил он в тишину, поставив на стол рядом с

кальяном бутылку самого дешевого пойла – мутной жидкости с

надписью «ВЕСЕЛЯНКА». – Приз. Отличившимся.

Никто не пошевелился. Никто не взглянул на «приз». Запах

дешевого алкоголя лишь усилил гнетущую атмосферу.

Бунт. И вдруг тишину разорвал голос. Не громкий. Детский. Но

звенящий, как надтреснутый колокольчик. Это крикнула

Калдиночка – крошечная кукла с огромным бантом, обычно

молчаливая, как могила.

– Хватит! – ее тряпичный ротик искривился от непривычного

усилия. – Х-хватит так с нами! Мы… мы как проклятые! Целый

день! В пыли! Под крики! А нам… нам что?! Рис?! И угрозы?! Это

нечестно!

Ее слова упали не в пустоту. Барабанщицы №2 – Лиза и другие —

застучали костяшками пальцев по столу. Тихо. Ритмично. Сначала

неуверенно, потом – набирая силу. Как тревожный барабанный

бой.

– Да! – выкрикнула Лиза, ее нарисованные брови сдвинулись. —

Рис! За что?!

– Мы тоже… тоже устаем! – добавила Полина, голос ее был

хриплым, как после крика. – Мы не железные! У нас… суставы

болят!

Розовый Пес жалобно заскулил – звук вышел из его механической

глотки, дребезжащий, неживой.

Корсар медленно поднялся. Он казался выше, темнее. Его тень

поглотила Калдиночку.

– Люди? – он растянул слово, насмешливо, ядовито. – Вы что, возомнили себя людьми? Вы – куклы. Тряпки. Дерево. Проволока.

Ваше дело – скакать. Смешить. Рвать глотки под барабаны. И…

молчать. Поняли? Ваши боли, ваша усталость – это шестеренки в

механизме. Они должны крутиться. Без скрипа. Без жалоб.

Тишина стала абсолютной. Даже барабанный стук по столу замер.

Запах страха смешался с запахом гнева – острым, как перец.

И тогда заговорила Рита. Тихо. Голосом, в котором дрожали слезы, впитавшиеся в тряпичное горло.

– А ведь… а ведь в Салале сейчас… – она сделал паузу, будто

вспоминая чужой сон, – …сезон. Море… теплое. Пальмы…

высокие. Пахнет… солью и чем-то сладким…

Рио подхватил, его деревянная рука сжала ее тряпичную:

– В Маскате… тоже красиво. Солнце… золотое. Не как здесь.

Там… тихо.

Рита закончила, глядя прямо на Корсара, ее нарисованные глаза

казались неожиданно живыми:

– Но мы там… не будем. Никогда. Нам только… рис. И барабаны.

До конца.

Эпилог: Дым Ржевского и Ария Пропавшей Куклы

Поручик Ржевский стоял поодаль, прислонившись к закопченной

стене кафе. Он докуривал самокрутку, запах дешевого табака

смешивался с фестивальной вонью. Его желтый, хищный глаз

наблюдал за сценой у вагона – за оскалом Корсара, за

сжавшимися куклами, за немой драмой тряпок и дерева.

– Боже ж ты мой, – прохрипел он, выпуская струю едкого дыма.

– Цирк уродов. Барабаны – как плети по спине. Бунт – как

мышиная возня. Штрафной рис – последняя точка в меню рабства.

Настоящий… декаданс. – Он усмехнулся, оскалив зубы. – Если б

старина Оскар Уайльд это узрел… Он бы либо пустил пулю в лоб от

восторга перед таким изящным падением, либо… написал бы

поэму. Поэму о тщете блесток на гниющем дереве. Ха!

Финал: Камерная Ария Мессира Баэля (Da Capo al Fine) Из густой тени между вагоном и кучей ящиков материализовался

Мессир Баэль. Не вышел – проступил, как пятно влаги на стене. Его

пенсне поймало последний луч заходящего солнца, превратив его

в две холодные, слепящие точки. Он не смотрел на Корсара, на

Ржевского. Его взгляд скользнул по куклам – по поникшему

Барону, по дрожащей Рите, по крошечной Калдиночке. И он запел.

Тихо. На изысканном, старинном итальянском. Голос был не его —

голос был самой Тенью, голосом треснувшей виолончели в пустом

зале.

«Ascolta, bambola di pezza e legno storto, (Слушай, кукла из тряпок и кривого дерева) La tua farsa è scritta col sudore.

(Твой фарс написан потом)

Sei nata per ballare sul filo del rasoio, (Ты рождена танцевать на лезвии бритвы)

Mentre il vento ti strappa i colori addosso.

(Пока ветер срывает с тебя краски)

Il tuo cuore? Un batacchio vuoto in un campanile cieco, (Твое сердце? Пустой колокольчик в слепой колокольне) Che batte, batte invano nel vuoto della piazza.

(Который бьется, бьется напрасно в пустоте площади) Il mondo ride un riso di caramella marcia, (Мир смеется смехом гнилой карамели)

Mentre tu sanguini stoppa dalle cuciture.

(Пока ты истекаешь паклей из швов)

Il Corsaro? Un becchino con la frusta di lustrini, (Корсар? Гробовщик с плетью из мишуры)

Ti usa finché l’ingranaggio non scricchiola, (Он использует тебя, пока шестеренка не скрипит) Poi ti getta nel fango, come un cencio sporco di lacrime salate, (Потом бросает в грязь, как тряпку, испачканную солеными

слезами)

A sognare il mare di Salalah che non bagnerà mai il tuo legno.

(Где ты будешь мечтать о море Салалы, которое никогда не

омочит твое дерево)

Ma tu balli ancora, piccola marionetta senza fili visibili, (Но ты все танцуешь, маленькая марионетка без видимых нитей) Perché il palco è la tua gabbia e la tua croce, (Потому что сцена – твоя клетка и твой крест) E non conosci altro che l’odore della polvere e del riso rancido…

(И ты не знаешь ничего, кроме запаха пыли и прогорклого риса…) Addio, bambola. La tua tragedia è perfetta.

(Прощай, кукла. Твоя трагедия совершенна.) Riposa… tra gli stracci del prossimo numero.»

(Покойся… среди тряпок следующего номера.)»

Последняя нота повисла в воздухе, смешавшись с запахом

жареного масла и детской мочи. Мессир Баэль не исчез. Он просто

перестал быть видимым, растворившись в сгущающихся сумерках,

оставив после себя лишь холодок у позвоночника и горький

привкус на языке.

Фестивальные огни зажглись – кричащие, дешевые. Музыка

загрохотала с новой силой. Куклы, словно по сигналу невидимого

дирижера, потянулись к костюмам, гриму, барабанам.

Приготовления к завтрашнему выступлению начались.

Механически. Без слов. Без взглядов. Только скрип суставов да

шорох ткани нарушали тишину вагона. Даже Калдиночка молчала, ее бант белел в темноте, как саван.

А Корсар стоял у открытой двери вагона. Смотрел в темноту за

фестивальными огнями. Он не думал о славе, о деньгах. Он думал

о липком рисе в жестяных мисках. О страхе в стеклянных глазах. О

ярости тряпичного сердца. О том, как тихо сказала Рита про

Салалу. И о том, что даже у кукол, этих собраний тряпок и дерева, есть предел. Предел молчания. Который сегодня был почти

достигнут. Он закурил. Запах дешевого табака смешался с

ароматом грядущего шторма. Завтра будет новый день. Новый

парад. Новый рис.

Продолжение следует…

Часть 3. Пустота внутри.

Глава XVII: Бег Костюмов по Краю Мира

Рассвет в Салале был не милостью, а издевательством. Солнце

выкатывалось из моря, как раскаленный шар меди, заливая пляж

светом слишком ярким, слишком настойчивым. Воздух, обещанный «свежим», был тяжел и влажен, пропитан солью, запахом гниющих водорослей и далеких нефтяных вышек.

Тишина? Ее не было. Шум прибоя – постоянный, монотонный, как

дыхание спящего гиганта – заполнял все.

Розовый Пес и Синий Пес бежали. Не по доброй воле. Их каркасы

скрипели на каждом шагу, синтетический мех слипался от влаги.

Их пробежка не была медитацией. Это был ритуал. Ритуал

поддержания иллюзии, что они еще что-то значат, что их

существование – не просто заполнение паузы между

выступлениями.

– Каждый шаг – победа? – хрипло спросил Синий, его голос —

скрежет шестеренок. – Победа над чем? Над ржавчиной? Над

тем, что набивка слеживается?

Розовый Пес, фон вайсберг, фыркнул. Звук напоминал спуск

воздуха из проколотой игрушки.

– Над Корсаром, друг мой. Хотя бы в голове. Вот шаг – ты ему не

нужен. Еще шаг – твой розовый мех не выцвел до конца. Третий —

море… оно все-таки существует. Видишь? Победы.

Они бежали вдоль кромки воды. Лагуна вдалеке мерцала

обманчивым бирюзовым ядом. Пальмы стояли как застывшие

часовые чужого рая.

– Философия жизни? – Синий Пес споткнулся о ракушку, едва не

грохнувшись. – Моя философия – не развалиться до вечера. Не

дать Корсару повода для нового штрафа. Рис… – он сделал паузу, словно вспоминая вкус пустоты. – Рис без курицы – это не

философия. Это приговор.

– А женщины? – вдруг спросил Розовый. Он глядел на пару

туристок в ярких легинсах, пробегавших мимо с наушниками в

ушах. Их смех звенел, как разбитое стекло. – Вот они бегут. Легко.

Ради «эндорфинов». Ради «счастья». Ты веришь в это? В их

счастье?

– Женщины, – процедил Синий, – они как эти пальмы. Красивые

издалека. Подойдешь ближе – стволы в рубцах, а под листьями

кто-то обязательно справляет нужду. Или вешает объявление о