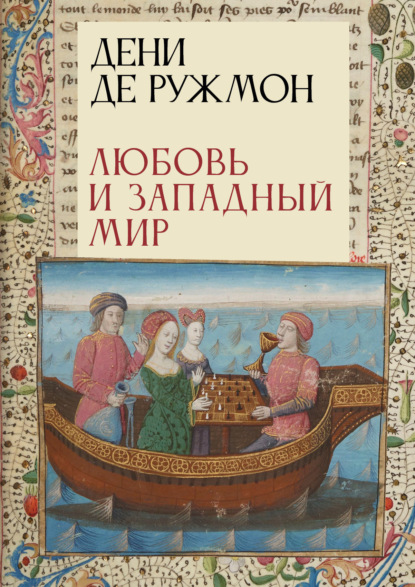

Любовь и Западный мир

- -

- 100%

- +

© В. А. Ткаченко-Гильдебрандт, перевод на русский язык, 2025

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2025

Книга величиной в жизнь

Вступительное слово и некоторые заключения переводчика

Есть книги, которые становятся пророческими, поскольку со временем выясняется, что они были написаны в жанре так называемых воспоминаний о будущем, хотя всецело обращены в исследование прошлого. Иными словами, в отображаемых ими картинах средневековой или античной старины явственно проступают черты далекого будущего, уже наступившего для нас, людей XXI-го столетия. К числу таких книг принадлежит и эссе выдающегося швейцарского философа и общественного деятеля Дени де Ружмона (1906–1985) «Любовь и Западный мир». Можно сказать, что автор писал ее на протяжении всей своей активной творческой жизни, ведь ее первая редакция отмечена 1938 годом, а последняя уже 1972-м. Тем самым вокруг этого произведения, послужившего своеобразным контрапунктом, выстроилось все остальное литературно-философское наследие автора, значение которого в свете событий современности глобального масштаба сложно переоценить, и которое спустя десятилетия начинает приходить в Россию. Правда, стоит упомянуть, что отдельные главы из книги впервые публиковались в переводе на русский язык Новым литературным обозрением в 1998 году (№ 31, стр. 52-72), где название произведения подавалось как «Любовь и Запад». Но какое представление могло возникнуть у читателя по прочтении этого фрагмента, когда сама книга насчитывает более чем четыреста страниц? Согласитесь, что подобное литературное знакомство трудно назвать даже «шапочным»: у Дени де Ружмона все подчинено внутренней логике, и выемка отрывка – все равно что выделение одного параграфа из учебника, например, по химии. Иными словами, выдающееся произведение «Любовь и Западный мир» может восприниматься только в своей целостности.

Мы решили крайне уплотнить наше вступительное слово, чтобы набросать крупными мазками наиболее яркие стороны в жизни, творчестве и мировоззрении самого Дени де Ружмона, прежде чем предоставить русскоязычному читателю самому судить о произведении знаменитого швейцарца. Заранее оговорюсь: здесь я стану высказывать только свое субъективное мнения, выделяя размышления, на которые меня подтолкнула работа над книгой «Любовь и Западный мир».

Ересь как вирус

В наше время бурного развития биотехнологий, генетических и биохимических исследований, а также переживаемой человечеством пандемии, нельзя не провести аналогию между вирусологией и теологией, как бы, на первый взгляд, это дико ни звучало. Исходя из подобной аналогии, можно сделать вывод о том, что единственным наиболее опасным и токсичным вирусом внутри христианства (восточного и западного) было и является именно манихейство: не секрет, что все наиболее значимые христианские ереси, в том числе павликианство, богомильство, катарство, а у нас молоканство, духоборчество и хлыстовство, имеют манихейское происхождение. Говоря медицинским языком, это разные штаммы одного и того же только что названного вируса в христианстве. На страницах своей книги, особенно касаясь распространения богомильства-катарства в Западной Европе в XI–XII столетия и дальнейших трагических событий Крестового похода против альбигойцев в XIII веке, Дени де Ружмон недвусмысленно дает понять, что в куртуазной поэзии, бретонских романах отражен именно межрелигиозный конфликт христианства с манихейством, расцвеченный в оттенках стремления или страсти к смерти со стороны катаров, воплощенных в последнем манихейском таинстве эндура, которое реально и откровенно можно трактовать в качестве благословения на самоубийство, и положительным христианским мировоззрением как аскетическим, так и секулярным. Но вот что любопытно и что замечательно отразил Дени де Ружмон в своем произведении: манихейство действует изнутри христианства, то есть как и вирус – изнутри человеческого организма. Значит, речь идет все же не о религиозном конфликте? На наш взгляд, из концепции Ружмона можно сделать вывод о столкновении религии с анти-религией, коей и является манихейство, а к религиозному конфликту мы можем отнести столкновение христианства с исламом за обладание Святой Землей в ту пору. К сожалению, Дени де Ружмон не был знаком с оригинальной концепцией истории Льва Николаевича Гумилева, а то бы смог рассматривать манихейство в рамках химерической религиозности, поскольку Юг Франции приобретал под воздействием катарства в XII столетии свойства химерического квази-государства. Чтобы понять это, достаточно обратиться к объемной монографии русского ученого-медиевиста, социолога и профессора Казанского университета Николая Алексеевича Осокина (1843–1895) «История альбигойцев и их времени» (1869–1872). Она составлена на основании оригинальных средневековых документов и реестров Святой Инквизиции, исследованных автором во французских архивах, а не на идеализированных повествованиях разного рода мистиков антикатолического толка, рассказах, имеющих весьма косвенное отношение к объективной исторической действительности. Характерная особенность: «катарское и гностическое возрождение», протагонистом которого по праву считается библиотекарь из Каркассона Жюль Дуанель (1842–1902), к слову, обратившийся в 1895 году к католицизму и издавший тогда же книгу о деятельности неокатарских гностических групп «Разоблаченный Люцифер», активно пошло в гору, начиная с 30-х гг. XX-го столетия и по сути продолжается до сих пор, совпадая по времени с чрезвычайно усиливающейся в последние десятилетия исламизацией Франции. Удивительно? Отнюдь. И к этому вопросу мы еще вернемся. Кстати, Римско-католическая церковь очень серьезно отнеслась к возникновению неокатарского движения в конце XIX-го века, а Святой Престол совершенно определенно осудил реконструкцию Дуанеля как проявление древней альбигойской ереси. Крайняя озабоченность Римской курии возникновением еретического очага на территории, некогда охваченной катарством, вполне понятно: манихейский прозелитизм всегда был направлен на христиан господствующих конфессий и деноминаций. Иными словами, без и вне христианства манихейство нигде практически не существовало. Его цель – в ослаблении и в желательном устранении институциональных начал христианства. Но подобно вирусу, убив и подорвав христианство, оно без него существовать больше не может. Начиная с восточных провинций Византийской империи, манихейство (в данном случае павликианство), само того не разумея, как бы расчищало пространство под новую уже нарождающуюся религию – ислам. Такую же роль богомильство сыграло и в Боснии, когда его представители, сосредоточенные в основном в городских и привилегированных слоях боснийского общества, во время турецкого владычества, начиная с XV-го столетия, перешли в ислам, тогда как крестьянская масса страны оставалась до периода формирования Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) православной и римско-католической (собственно, это и есть боснийские сербы и хорваты вместе с бошняками-мусульманами, потомками богомилов). Последнее, кстати, поддерживает тезис Дени де Ружмона и отчасти Рене Нелли о весьма проявленной элитарности средневекового катарства Лангедока, отсылая к богомильству Боснии и Герцеговины, просуществовавшему, как нам представляется, до середины XVI-го столетия, пока его последние носители не слились с исламской уммой Османской империи.

Итак, отметим, что основой книги послужило знаменитое кельтско-ирландское повествование о естестве Страсти – сказание о Тристане и Изольде, переложенное на старофранцузский язык одним из англо-британских жонглёров около 1140 года, многие из которых, как выясняется, являлись носителями манихейской катарской ереси. Сам Дени де Ружмон рассматривал легенду о Тристане и Изольде в качестве архетипа «великого европейского мифа о прелюбодеянии», легшего в основу всей Западной цивилизации (о его потрясающих аллюзиях в этом плане и до конца не высказанных выводах мы еще переговорим ниже). Налицо откровенная типология явлений: катарская ересь равно оказалась плодом адюльтера Европы в отношении Римско-католической церкви; и нынешние красноречивые признаки декаданса коллективного Запада уходят своими корнями именно в эту эпоху. Интересно, что сам Дени де Ружмон – сын реформатского пастора, представителя кальвинистского религиозного учения, победившего католицизм и пришедшего на смену катарской ереси.

Спустя сорок восемь лет после выхода в свет окончательной редакции книги, мы видим, что перед нами не только увлекательная ересология, но и историческая антиутопия, в которой трагическая судьба Тристана и Изольды перестает быть отдаленным во времени символом, прорастая в нашу эпоху через многие века.

Генеалогия европейской страсти как ереси

Согласно Дени де Ружмону, европейский исторический процесс всегда выстраивался на сопряжении антиномий в их равновесии для стабильного и поступательного развития. Если одна из антиномий преобладает, то происходит общественно-политическое смятение или взрыв, последствием чего является хаос, в итоге ведущий как к ослаблению общественных связей в государстве, так и, наоборот, к их гипертрофированному натяжению. Пример: из хаоса Веймарской республики родилась гитлеровская Германия… Подобных примеров сколько угодно. В такой парадигме философии истории все развивается по схеме: равновесие, преобладание, хаос и новая реальность.

Пожалуй, первым из европейских интеллектуалов Дени де Ружмон под антиномией Любви и Страсти вскрывает религиозную борьбу между христианством и манихейством (катарством), где первому соответствует Любовь (Агапе), тогда как второму – Страсть (Эрос). Отсюда и замечательная аналогия Страсти с ночью, а Любви с ясным днем. Но беда в том, что книга выдающегося швейцарца поэтическая, и автор абсолютно не замечает, когда, будучи охваченным вдохновением, оказывается на стороне именно Страсти, которую изначально намеревался разоблачать и вскрывать опасности увлечения ею. В этом смысле XII-е столетие во Франции представлялось переломным: европейская Страсть, дремавшая почти половину тысячелетия под спудом христианской Любви и кафолического христианства, наконец-то вырвалась наружу благодаря быстро распространяющейся восточной ереси манихейства, уже несколько подзабытой со времен Блаженного Августина и других святых отцов-апологетов первенствующей христианской Церкви. Стоит отметить, что ересь эта на протяжении столетий успешно мимикрировала, оказавшись в определенной местности и среди определенного народа. Именно об этом говорит в своем Неокончательном научно-полемическом постскриптуме, в разделе Об изобретении любви в XII-м столетии, Дени де Ружмон, когда Страсть, облекшись в одеяния Любви, напрямую попыталась установить свое господство над молодой в ту пору Европой посредством столетия гонимой, но внезапно сильно закрепившейся на западе континента ереси. Вот почему, по логике того же Дени де Ружмона, катарскую церковь Любви следует называть… «церковью» Страсти, о чем автор открыто не объявляет, но что довольно определенно предполагает и подразумевает. Впрочем, за подобными оговорками Дени де Ружмона идут оправдания катарства и отсылка к его аскетической сущности. А разве Страсть не может быть аскетичной. Ведь именно о своеобразной «аскезе» Страсти нам рассказывают роман Тристан и Изольда, произведения трубадуров, а Готфрид Страсбургский даже описывает еретическое святилище, посвященное Страсти, о чем недвусмысленно дает понять Дени де Ружмон.

Но поскольку очевидно, что автор составляет свое сочинение под влиянием некоторых озарений, не всегда очевидного характера, постольку тональность «Любви и Западного мира» сугубо поэтическая, и отсюда Страсть играет с исследовательским дарованием Дени де Ружмона злую шутку: она его завораживает, дозволяя раскрыть о себе отдельные тайны, способные объяснить важные моменты в истории цивилизации и духовной культуры Европы. Однако вспышки откровений подобной природы, появляясь, быстро исчезают, а искусственно и с усилием поддерживая их напряжение, автор распыляется на большое число интересных подробностей, свидетельствующих о его эрудиции и вовлеченности в проблему, но не разрешающих кардинально поставленные ей вопросы. Но почему так случилось? Мы уже ответили на это: искренне желая разоблачить одну из фатальных тайн европейской истории, укорененную в ереси или в анти-религии, как мы уже определяли, Дени де Ружмон невольно оказывается на стороне Страсти и, следовательно, ереси: он буквально захвачен еретической эстетикой, богатым образным рядом и загадочными смыслами, скрывающими ясно выявленное им стремление – к Ночи, Хаосу и Смерти. Иными словами, изобретение «любви» в Европе в XII-м столетии ознаменовало для него начало европейского Апокалипсиса. Уже в этом событии автор обнаружил трансформацию западного христианства, отравленного еретическим ядом, привнесенным с Востока. Собственно, под мощным влиянием катарской ереси произошло возрождение языческого Эроса, который с тех пор ярко отразится на мистике и аскетическом опыте западных святых. С данного периода и наступает отсчет генеалогии европейской страсти, последствия которой трудно переоценить.

«Крестоносцы от ереси». От эротики трубадуров к «прелести» римско-католических мистиков

В бессознательном порыве воодушевления встав на сторону описываемой Страсти, Дени де Ружмон перестает делать выводы, и его замечательное повествование влечет за собой череду не менее замечательных недомолвок. По существу, именно незримая нить недомолвок поддерживает канву произведения, всякий раз оказывающуюся на месте авторского заключения и требующую раскрытия со стороны искушенного читателя. Если бы не было этой незримой связи, обеспеченной поэтическим вдохновением, то текст превратился бы в собрание очерков, написанных на определенную тематику, коими и являются как Приложения, так и Неокончательный научно-полемический постскриптум Дени де Ружмона. Что касается последнего, то он составлен спустя десятилетия и не имеет непосредственного отношения к вдохновению, вследствие которого и возникла книга «Любовь и Западный мир». Так что выполняет роль дополнения, стремящегося обратить внимание читателя на отдельные важные, а часто и второстепенные моменты содержания, но в итоге лишь отягощают текст, не ведя к лучшему разумению проблематики. А потому некоторые звенья подразумеваемой автором логической цепи нам должно восстановить самостоятельно. Итак, приступим к этому делу.

Мы видим достаточно осторожное и даже иногда настороженное отношение Дени де Ружмона к католическим мистикам Средневековья. Оно и понятно: автор – протестант, тем паче из знаменитой пасторской фамилии швейцарского кантона Невшатель. Но что он выражает в своей недомолвке? Мы видим здесь следующее: наличие преемственности между катарством (в том числе и трубадурами) и римско-католическим церковным мистицизмом эротического характера. Но откуда появился откровенный эротизм в римско-католической церкви того и более поздних времен. Во-первых, по западной церкви был нанесен сильный удар манихейской ересью в XII–XIII столетиях; во-вторых, после свирепого по своей сути Альбигойского Крестового похода, казни катарских посвященных и сожжении на костре последних защитников Монсегюра, катарская масса Юга Франции само по себе никуда не делась. Многие бывшие катары, постепенно возвращавшиеся в лоно Римско-католической церкви, должны были нести епитимии, становясь тем самым так называемыми «Крестоносцами от ереси» с обязательным ношением на своих одеждах желтого креста. Так Церковь ассимилировала манихеев, а они привнесли в нее ту опасную струю мистицизма, которая ей доселе была почти неизвестна. Это страстное поклонение Иисусу Христу, переходящее в откровенный эротизм. С последним связан и культ мертвого Христа, распространенный в Испании и на Юге Франции, поскольку нам известно, что цель всякой страсти – смерть. Дени де Ружмон предполагает, что яд манихейства оказался преодоленным на церковном уровне в мистическом эротизме католических мистиков. Нам же представляется, что он продолжает оказывать свое разрушительное воздействие, возможно, ныне сильно приглушенное внутри Западной Церкви.

Вот почему, мягко используя аллюзию, Дени де Ружмон подводит нас к заключению о крипто-манихейском происхождении учений великих мистиков Запада – Мейстера Экхарта, Рёйсбрука Удивительного, бегинки Хейдевейх Антверпенской (Брабантской), Генриха Сузо и, несомненно, Святого Франциска Ассизского. Впрочем, на патаренское начало францисканства и его различных многочисленных ответвлений неоднократно указывали отечественные и зарубежные исследователи. Отсюда получается, что эротизм связанных с катарами трубадуров, рассматриваемый в замечательном произведении Рене Нелли Эротика трубадуров (1963 год), по мере того как усиливались гонения на манихейскую ересь, постепенно и в результате вышеуказанной ассимиляции катарского населения Юга Франции и других стран перетекал в Римско-католическую церковь, обретая в ней новый сосуд для своего существования, которое затем благополучно и продолжилось в рамках как францисканства, так и других римско-католических орденов мистическо-созерцательной направленности. Иными словами, катарская аскеза Страсти была сохранена, дав рождение западно-христианскому «прелестному» мистицизму, столь порицаемому святыми отцами Православной Церкви.

Таким образом, XII–XIII-е столетия являются водоразделом между «прежним» католицизмом, почти тождественным в своей аскетической практике с Восточной Церковью, и «новым» католицизмом, взошедшем в это время, как выясняется, на закваске обоих близких между собой ересей: катарства и трубадуров, имевших в своей основе манихейство. Сюда, конечно, стоит прибавить распространившийся в Средневековье из арабских государств Аль-Андалуза (Пиренейского полуострова) благодаря философу Аверроэсу (Ибн Рушду) аристотелизм, легший в основу римско-католической схоластики. Именно в различии богословий Западной Церкви с опорой на аристотелизм и схоластику, и Восточной Церкви, сопряженной в теологическом плане с платонизмом, и кроется, по мнению великого греко-византийского гуманиста Георгия Гемиста Плифона (1355–1452), неудача окончательного объединения Западной и Восточной Церквей на Ферраро-Флорентийском соборе в 1437–1439 гг., хотя все юридические формальности церковной унии были строго соблюдены. Вместе с отцами Восточной Церкви Георгий Гемист Плифон считал, что Аристотель исказил философию Платона, что в конечном итоге и отразилось на западной схоластике. Свои взгляды Плифон изложил в небольшом трактате «О проблемах, по которым Аристотель расходится с Платоном», доказывая в нем, что учение Аристотеля ложно и полно противоречий. То есть в XV-м столетии Георгием Гемистом Плифоном, наряду со святителем Марком Эфесским и другими греческими отцами, аристотелизм вполне рассматривался в качестве ереси вместе с манихейством и его разнообразными формами, пусть даже в виде римско-католических орденов. Учитывая, что аристотелизм был заимствован Западной Церковью от арабов, то его тоже можно расценивать в качестве особой «восточной» ереси, наравне с манихейством пагубно повлиявшей на западную мистику и теологию.

Дени де Ружмон совершенно справедливо отмечает, что великий отец и молитвенник Западной Церкви Святой Бернард Клервоский в XII-м столетии сопротивлялся нововведениям и праздникам, которые вынуждало принимать Церковь катарское окружение, в то время уже многочисленное на Юге Франции, и против которого святитель предпринимал миссионерские поездки, в целом не увенчавшиеся успехом. Здесь следует добавить, что мистические и теологические сочинения Бернарда Клервоского выдержаны в спокойном духе аскетических наставников древней церкви: в них отсутствует эротизм и чувственность, столь присущие более поздним и вышеуказанным католическим мистикам. Так что Бернард Клервоский поистине один из последних столпов «прежнего» католицизма.

Итак, Дени де Ружмон, являясь протестантом, а потому отстраненным и независимым лицом, интеллектуально разбивает на составные части содержание «нового» католицизма, пронизанное крипто-манихейским этосом – по форме ортодоксальным, а по существу катарским; тогда же образуются и два практических полюса римско-католического мировоззрения, оформившиеся в сухой Аристотелевой схоластике Святого Фомы Аквинского и его последователей, и в своеобразной аскезе римско-католических мужских и женских монашеских орденов, в том числе францисканского извода, характеризующейся экстатическими состояниями, видениями, нередко связанными с расшатанной психикой монашествующих и их измененным под воздействием разных причин сознанием, – одним словом всем тем, что православная доктрина рассматривает как «прелесть», прельщение или обольщение инока или инокини злыми духами, принимающими образ ангела света. Отсюда гипертрофированный и даже в отдельных случаях непристойный эротизм видений: и нам понятно, что подобным образом действует под покровом римско-католического монастыря древняя манихейско-катарская Страсть. Катарства уже давно не существует, но потомки «Крестоносцев от ереси» заполняют римско-католические ордена, и мы наблюдаем феномен той же самой Страсти, действующей уже изнутри Римской Церкви. Значит, религиозная борьба манихейства и христианства продолжается, и «прелестный» манихейский католицизм снова часто в ней одерживает победу. Но мы знаем, что психические недуги столь же заразительны, сколь и телесные. И вот уже эстафету духовного катарства подхватывают испанские мистики – Тереза Авильская (1515–1582) и Иоанн Креста (1542–1591). Кстати, Святую Терезу Авильскую часто изображают с белым голубем, некогда бывшим символом катарской Церкви «Любви» (а как мы выяснили, Страсти). Совпадение или все-таки знак некоей тайной преемственности? Впрочем, сильно увлекавшийся творчеством обоих римско-католических святых выдающийся русский писатель Дмитрий Сергеевич Мережковский в своем сочинении «Испанские мистики» очень точно резюмировал яркоокрашенную эротичность их произведений, что сам автор, приверженный идеалам широкого христианского экуменизма, расценивал с положительной стороны и совсем не заметил в них мертвенного свечения манихейской Страсти. Несомненно, любовь Терезы и Иоанна Креста ко Христу – это старинная аскетическая Страсть «совершенных» Лангедока, воскрешенная под сенью кармелитского ордена. Итак, драма манихейского «прельщения» Страстью христианства продолжается и, следовательно, не прекращается религиозная война христианства с сопутствующей себе формой анти-религии – манихейством.

На первый взгляд, французский публицист и религиовед XIX-го столетия справедливо обозначил, что манихейская ересь, в течение тысячелетия терзавшая Христианскую Церковь сошла на «нет» к XVI-му столетию, то есть к моменту появления реформационного движения и возникновения протестантских деноминаций. Тем самым Проспер Миньяр заключает, что манихейство обрело себе «рабочее тело» в протестантизме, растворившись в нем. Проспер Миньяр являлся католиком, а потому склонным во всем обвинять протестантов. Но его суждение уже не кажется несомненным, если учесть, что ассимилированное манихейство уже прекрасно себя чувствовало в рамках монашеских орденов францисканского извода и других духовных конгрегаций. В них Страсть уже обрела себе устойчивый приют, и в этом смысле всякая необходимость для нее в протестантизме отсутствовала. Другое дело, что протестантизм пробудил свои дремлющие манихейские потенции, которые выплеснулись в ужасы анабаптистского движения. Вместе с тем, сам протестантизм с его призывом к возвращению в Церкви простоты апостольских времен уже оказывался сокрушительным ударом по Страсти: ее воздействие теперь ограничивалось только римско-католическими странами, а победное шествие «нового» католицизма в Европе и мире прекратилось. Однако, оставив себе плацдарм в религиозных орденах мистического и созерцательного характера, Страсть устремилась уже по светским каналам завоевывать христианское общество посредством литературы и искусства, что блестяще отражено в книге «Любовь и Западный мир». Сын протестантского пастора Дени де Ружмон как бы ухватил за хвост это движение необузданной страсти, доведя его до нашего времени: между строк и в подтексте его произведения мы интуитивно ощущаем, что он вновь опьянен воздействием пластичного страстного феномена и охвачен его воодушевлением, либо его опять посещает протестантская трезвость, позволяющая правильно расставить акценты по содержанию и сделать важные аллюзии, используя которые, мы приходим к соответствующим выводам.

Роман, романс, романика и романтика

Нам необходимо уяснить, что Дени де Ружмон рассматривает миф о Тристане и Изольде, как основополагающее сказание Страсти, не просто в его развитии, но в своеобразном круговороте – достижении пика с последующим нисхождением. Если, согласившись с автором, принять за самое большое восхождение мифа время от XII-го по XIII-е столетия, то дальнейшая эпоха окажется периодом его инволюции, если угодно энтропии, постепенного угасания, правда, чреватого разного рода неожиданностями или даже пароксизмами в области культуры, литературы и искусства. Сама по себе энтропия предполагает профанацию и десакрализацию священного сюжета, и он, искажаясь и вырождаясь вплоть до комиксов, становится непременным фактом цивилизации. Именно об этом и повествует книга Дени де Ружмона «Любовь и Западный мир».