- -

- 100%

- +

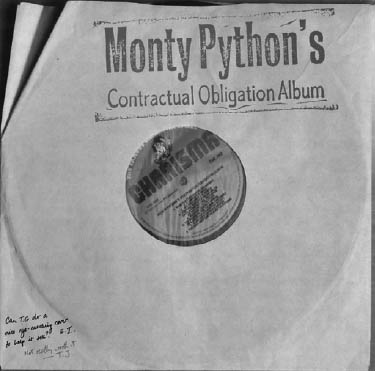

Monty Python’s Contractual Obligation Album (1980). Links unten: »Can T.G. do a nice eye-catching cover to help it sell? E.I./Not really worth it – T.J.«

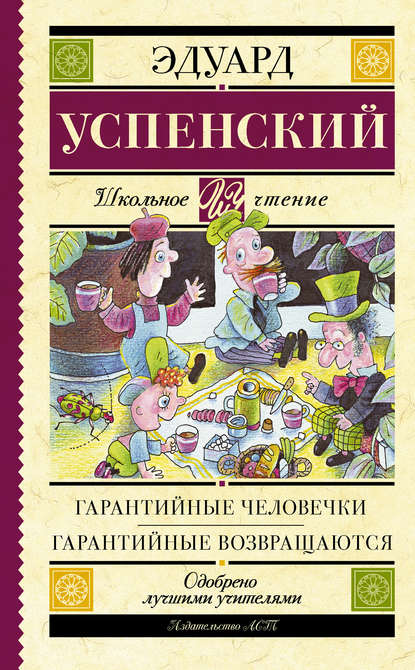

Auch MONTY PYTHON griffen auf Outtakes zurück, als sie 1980 ihren Vertrag mit Charisma Records erfüllten und machten keinen Hehl daraus, dass sie eigentlich gar keinen Bock auf ein neues Album hatten. Folglich nannten sie die Platte, die weitestgehend aus ungenutzten Aufnahmen und neu aufgenommenen alten Sketchen bestand, »Monty Python’s Contractual Obligation Album«. John Cleese kam erst gar nicht ins Studio und ist dementsprechend nur auf drei bis dato unveröffentlichten Aufnahmen zu hören. Terry Gilliam war fast gar nicht an der Platte beteiligt. Die Pythons sahen die Situation mit Humor und gestalteten ein Non-Cover, das aussah wie eine Innenhülle und versahen diese mit einer Notiz von Eric Idle, ob Terry Gilliam nicht ein tolles Cover gestalten könne, damit sich die Platte besser verkaufe. Terry Jones schrieb dann »Not really worth it« dazu. Die Platte sei es nicht wert. Trotz aller Mühen wurde das Album aber dennoch veröffentlicht. Ganz im Gegensatz zu »The Hastily Cobbled Together for a Fast Buck Album«, das Produzent Andre Jacquemin 1987 aus den Outtakes vom »Contractual Obligation Album« zusammenstellte. Nachdem Virgin die Rechte an den Aufnahmen des Charisma-Backkatalogs erwarb, wollte das Label noch eine neue Platte veröffentlichen. Statt »The Hastily Cobbled Together for a Fast Buck Album« erschien dann letztlich »The Final Rip Off«. Eine Compilation mit weitestgehend bekanntem Material.

Ähnlich wie die Pythons verkündete TODD RUNDGREN seinen Unmut gleich im Albumtitel. »The Ever Popular Tortured Artist Effect« war eine vertragliche Verpflichtung, in die Rundgren nur wenig Zeit und Arbeit investierte. Dennoch wurde das Album wohlwollend aufgenommen und war relativ erfolgreich.

Mitunter versuchen Musiker*innen ihrem Label möglichst unkommerzielles Material vor die Nase zu setzen, um ihnen eins auszuwischen und dennoch ihren Vertrag zu erfüllen. Nicht wenige Kritiker*innen nahmen an, dass LOU REED sein »Metal Machine Music« nur aufnahm, um aus seinem Vertrag mit RCA zu fliegen. Das ist vermutlich genauso falsch wie die Behauptung, dass Labels nach Veröffentlichung des berüchtigtlärmigen Werks damit begannen, »Metal Machine Music«-Klauseln in ihre Verträge zu schreiben, um Künstler*innen daran zu hindern, derart unverträgliche Kost zu kredenzen.

Fakt hingegen ist, dass die ROLLING STONES mit dem »Schoolboy Blues« – besser bekannt als »Cocksucker Blues« – ihren verhassten Vertrag mit Decca erfüllten und absichtlich ein nicht veröffentlichbares Werk lieferten. Mehr dazu später.

Ein Reinfall wurde diese Taktik für den ehemaligen THEM-Sänger VAN MORRISON. Sein Plattenvertrag mit dem Label Bang Records verlangte von ihm für ein Jahr jeden Monat drei exklusive Songs. Zu allem Überfluss veröffentlichte Bang Records nach dem Top 10 Erfolg der Single »Brown Eyed Girl« das Album »Blowin’ Your Mind«, ohne Morrison davon in Kenntnis zu setzen. Dieser nahm an, dass sein aufgenommenes Material ausschließlich für Singles gedacht sei. Der Haussegen hing schief und Van Morrison wollte unbedingt aus dem Vertrag raus. Zu seinem Glück wurde Warner Bros. auf ihn aufmerksam und zahlte Bang Records eine Ablösesumme. Nur die Klausel mit den Songs hatte weiterhin Bestand, und so musste Van Morrison dem verhassten Label noch 31 exklusive Titel nachliefern. Also setzte er sich 1967 hin und nahm diese 31 Songs komplett improvisiert in nur einer Session auf.

Ein großes »Fuck You« schmetterte er seinem ehemaligen Partner entgegen und spielte komplett nicht zu vermarktendes Zeug ein. Anfangs verfolgte er ein striktes Schema mit den Stücken »Twist and Shake«, »Shake and Roll«, »Stomp and Scream«, »Scream and Holler« und »Jump and Thump«. Doch dann wurde es zunehmend abstruser. So sang er darüber, wie sehr er sein Label hasste, über Ringwürmer, Nasenbluten und einem Typen namens George widmete er gleich vier Titel (»Hold On George«, »Here Comes Dumb George«, »Goodbye George« und »Dum Dum George«). Morrison sang über sich selbst, George Ivan Morrison. Schließlich war er nicht ganz unschuldig an der Misere, in die er geraten war. Seine Naivität war es, die dazu führte, dass er einen Vertrag unterschrieb, den er nicht sorgfältig durchgelesen hatte. Zuerst ging der Plan von Morrison auch auf und das Material blieb unveröffentlicht, aber ab den 90er Jahren fanden sich legal lizensiert einige der Songs auf Compilations. Letztendlich wurden 2002 dann »The Complete Bang Sessions« als Doppel-CD veröffentlicht, die auf der zweiten CD das gesamte Material dieser vertraglich erzwungenen Aufnahmen enthalten. Und so kann man hören, wie die Songs immer skurriler werden und die Gitarre immer verstimmter.

Eine ähnliche Klausel hatte übrigens auch BEN FOLDS in einem Vertrag, der über das Fließband-Songwriting das Stück »One Down« schrieb:

»[…] I get paid much finer / For playin’ piano and kissin’ ass / This is one I wrote just an hour ago / And three-point-six at last«

Eine drohende Klage zwang JOHN LENNON hingegen, das Album »Rock ’n’ Roll« aufzunehmen. Nachdem Lennon in einem Interview zugab, dass er Teile von »Come Together« bei Chuck Berrys »You Can’t Catch Me« abgekupfert hatte, verklagte der Rechteinhaber des Songs, Morris Levy, Lennon. Die beiden einigten sich außergerichtlich. Ein Vergleich vom 12. Oktober 1973 sah vor, dass Lennon für seine nächste LP drei Songs aus dem Musikkatalog von Levy übernehmen sollte. Daraus wurde dann gleich ein ganzes Album mit Cover-Songs.

Im Falle der Popkünstlerin KESHA ist ein gesamtes Album aufgrund von Rechtsstreits infolge eines Vergewaltigungsvorwurfs gegenüber ihrem Produzenten Dr. Luke vom Label einbehalten worden. Schon 2012 arbeiteten Kesha mit den Flaming Lips auf deren Album »The Flaming Lips and Heady Fwends« zusammen. Gemeinsame Sessions im Jahr 2012 brachten sechs bis sieben Songs hervor, von denen »Past Lives« im Dezember als Bonustrack auf Keshas Album »Warrior« veröffentlicht wurde. Im April 2013 verkündete dann Wayne Coyne, dass mit »Lip$ha« ein gemeinsames Album der Flaming Lips und der Sängerin erscheinen würde. Doch nachdem Kesha im Oktober 2014 ihren Produzenten wegen sexueller Übergriffe und emotionalem Missbrauch verklagt hatte, wurde es still um das gemeinsame Projekt. Kesha versuchte zudem, aus ihrem Vertrag mit Dr. Lukes Label Kemosabe entlassen zu werden. Wie sollte sie weiter mit dem Produzenten arbeiten? Dr. Luke verklagte wiederum Kesha, deren Mutter und ihr neues Management. All dies verhinderte, dass Kesha neue Musik veröffentlichen konnte. Ihre Vertragssituation war ungeklärt. Nachdem Keshas Klage abgewiesen wurde, veröffentlichte sie 2017 tatsächlich ihr drittes Album bei Kemosabe, unter der Voraussetzung, nicht weiter mit Dr. Luke als Produzenten arbeiten zu müssen. Von »Lip$ha« war keine Rede mehr und es wurde still um die gemeinsame Kooperation mit den Flaming Lips. 2019 berichtete die Sängerin in einem Interview mit Front Row Live Entertainment rückblickend: »Wir schrieben zehn Songs gemeinsam, es war unglaublich. Wer weiß, ob die Stücke jemals jemand anderes hören wird, aber es war eine tolle Erfahrung für mich.«

Mit Ausnahme von Keshas Lip$ha, dem »Cocksucker Blues« der Rolling Stones und der Compilation von Monty Python ist allen erwähnten Alben und Songs gemein, dass sie letztendlich doch veröffentlicht wurden. Dementsprechend geht es auf den folgenden Seiten um drei Werke zur Vertragserfüllung, die bis heute noch in den Giftschränken der Labels ruhen.

THE BEACH BOYS UND BRIAN WILSON: WEIHNACHTEN UND SÜSSER WAHNSINN

Mitte der 70er Jahre fehlte den BEACH BOYS ihr wohl wichtigstes Mitglied. BRIAN WILSON kämpfte nicht nur mit den Drogen, sondern auch mit psychischen Problemen. Mit Mitte 20 begann er Stimmen zu hören. Stimmen, die er keiner Person aus seinem Umfeld zuordnen konnte, die für ihn dennoch vertraut klangen. Sie sagten ihm, dass seine Musik nichts wert sei. Und sie sagten, dass sie ihn töten würden. Wilson begann mit Alkohol und Drogen dagegen anzukämpfen, wollte die Stimmen zum Schweigen bringen. Aber es half nichts. Bereits 1964 zog er sich wegen seiner anhaltenden Probleme vom Touren zurück. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits zwei Nervenzusammenbrüche erlitten und war tablettenabhängig. Ende der 60er war er kaum noch aktives Mitglied der Gruppe und am Album »Holland« von 1973 gar nicht mehr beteiligt.

Nach einem Aufenthalt in einer Klinik blieb Wilson zu Hause und komponierte einen Song nach dem anderen, von denen die wenigsten jemals das Licht der Welt erblickten. Für Wilson war das Songschreiben ein Mittel zur Stressbewältigung, und schon bald war von den mythischen »Bedroom Tapes« die Rede, die als unglaublich persönlich und Lo-Fi, aber auch genial beschrieben wurden. Immer wieder widmete sich Wilson dem Traditional »Shortenin’ Bread«, von dem er regelrecht besessen war und es über Jahre mehrmals neu aufnahm. Micky Dolenz von den Monkees erinnerte sich, wie er zusammen mit Wilson, Harry Nilsson und John Lennon LSD nahm, während Wilson immer wieder und wieder das Stück auf dem Klavier spielte. Zusammen mit Nilsson nahm er dann auch »Clangin’« auf, eine Variation des »Shortenin’ Bread«-Themas. Wilson war so sehr mit dem Stück, das er für das beste Lied aller Zeiten hielt, beschäftigt, dass nicht wenige Musiker*innen dieser Zeit in LA eine eigene »Shortenin’ Bread« -Anekdote erzählen können.

Gelähmt von den Depressionen blieb Wilson meist daheim und nahm so massiv zu, dass er fast hundertfünfzig Kilo wog. Auch seine Kreativität litt und er schrieb immer weniger Songs.

So konnte es nicht weitergehen. Seine Frau Marilyn engagierte den Psychotherapeuten Eugene Landy und Wilson ergab sich seinem Schicksal, um nicht noch einmal in eine Klinik zu müssen. 1976 hatte er sich wieder im Griff und lieferte mit »15 Big Ones« sein erfolgreiches Comeback. »Brian is back« lautete die große Werbekampagne, und auch wenn die Kritiker*innen nicht begeistert waren, die Fans liebten die Platte. Eugene Landy sah das zum Teil als seinen Verdienst und verlangte dementsprechend einen Anteil an den Umsätzen der Band. Nachdem er im Dezember seine Kosten verdoppelte, feuerte ihn Wilsons Cousin Steve Love, der Manager der Beach Boys.

Am 11. April 1977, nur wenige Tage, nachdem die Beach Boys ihren neuen Acht-Millionen-Dollar-Vertrag bei CBS bekannt machten, veröffentlichte Reprise Records den »Big Ones«-Nachfolger »The Beach Boys Love You«. Eigentlich hätte das Album, das Wilson nahezu im Alleingang aufnahm, »Brian Loves You« heißen sollen, doch es galt schließlich, Verträge zu erfüllen. An der Platte schieden sich die Geister. Manche, wie z. B. Patti Smith, hielten es für genial, andere für einen großen Reinfall. Viel Promotion gab es nicht. Unklar ist, ob es daran lag, dass die Band einen neuen Vertrag bei der Konkurrenz unterschrieben hatte oder dass Reprise-Chef Mo Ostin die Platte einfach nicht mochte. Die Verkaufszahlen blieben unter den Erwartungen. Vielleicht war die fehlende Werbung schuld, vielleicht gefiel den Fans das Album aber auch einfach nicht.

BEACH BOYS: ADULT/CHILD (1977)

01. Life Is for the Living

02. Hey Little Tomboy

03. Deep Purple

04. H.E.L.P. Is on the Way

05. It’s Over Now

06. Everybody Wants to Live

07. Shortenin’ Bread

08. Lines

09. On Broadway

10. Games Two Can Play

11. It’s Trying to Say

12. Still I Dream of It

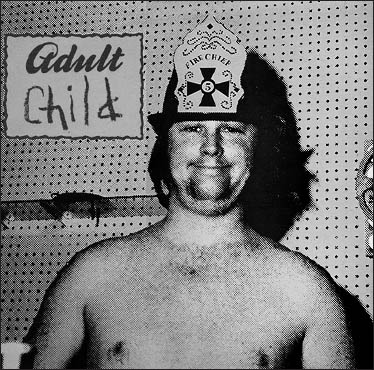

Bootleg-Cover von 1985

Wilson selbst ordnete die Qualität von »Loves You« gleich nach »Pet Sounds« in das Beach-Boys-Œuvre ein und war voller Tatendrang. Nur fünf Tage, nachdem er die Aufnahmen an »Loves You« fertiggestellt hatte, machte er sich im Januar 1977 an die Arbeit, ein weiteres Album zu produzieren, schließlich schuldete die Band Reprise trotz neuem Vertrag noch eine weitere Veröffentlichung. »Adult/Child« wurde ein seltsames Werk, bestehend aus Outtakes der letzten beiden Alben sowie noch älteren Stücken. Wilson lässt das Album mit einer Entertainer-Nummer beginnen, die auch Sinatra gefallen hätte. Kein Wunder, schließlich arbeitete er bei dem Album mit Dick Reynolds zusammen, der zwar schon zuvor für die Beach Boys aktiv war, aber vor allem als Arrangeur für Sinatra selbst tätig war. Auch das Cover »Deep Purple« hätte besser auf eine Platte des Paten aller Crooner gepasst und in »It’s Over Now« heißt es sogar: »I’ll put a Frank Sinatra album on / And cry my blues away«. Selbst eine Version von »Shortenin’ Bread« befand sich auf der Platte. Ein sehr untypisches Album, das Wilson im Juni 1977 mit zwölf Titeln fertigstellte und dem Label übergab, das jegliche Veröffentlichung ablehnte. Kommerziell nicht tragfähig, so das Urteil der Plattenfirma. Auch die Band war wenig begeistert und Mike Love soll beim ersten Hören der orchestralen Demo-Aufnahmen sogar gefragt haben, was zum Teufel Wilson da eigentlich mache.

Um den Vertrag letztendlich doch zu erfüllen, behalf sich die Band damit, ein altes Erfolgsrezept aufzuwärmen. Mike Love und Al Jardine, die mittlerweile die Geschicke der Band leiteten, reisten zusammen mit Brian nach Iowa, um an einem neuen Album zu arbeiten. Beziehungsweise gleich an zwei Alben. 1964 hatten sie eine Weihnachtsplatte aufgenommen, die zum Evergreen wurde. Wieso das Ganze nicht wiederholen? Auch hier wurden einige ältere Aufnahmen mit neuen Stücken zusammengemengt: Cover, Traditionals und eigene Songs. Erneut war das Label nicht besonders erfreut. Man wolle lieber ein normales Studioalbum haben, so die Ansage. Um möglichst schnell den Vertrag mit Reprise erfüllen zu können, wurden drei Weihnachtslieder kurzerhand umgedichtet, neu eingesungen und dem Label zusammen mit den Stücken aus dem anderen Projekt als fertiges Album angeboten. Kurzzeitig mit dem Titel »California Feeling« nach einem (fast) gleichnamigen Song Wilsons, den er ausdrücklich nicht auf der Platte haben wollte. Dann als »Winds of Change« und letztendlich unter dem finalen Titel »M.I.U. Album«, benannt nach der Maharishi International University, in der die Aufnahmen in Iowa stattfanden. 1978 sollte damit dann endlich das letzte Album für Reprise in den Läden stehen.

Mit »Hey Little Tomboy« findet sich sogar ein Stück von »Adult/Child« auf der Platte. Brian Wilson zog sich bald wieder aus der Öffentlichkeit zurück. An die Arbeit an »M.I.U.« könne er sich wegen all der Medikamente gar nicht erinnern und seine Benennung als »Executive Producer« auf der Platte war auch eher symbolischer Natur. Seine Probleme mit der Psyche und den Drogen nahmen wieder zu. Wilson begab sich in die Klinik und ließ sich von seiner Frau scheiden. Er hatte weder seine Gedanken noch seinen Körper unter Kontrolle, nahm wieder zu und zog Kokain. Nach einer Überdosis begab er sich erneut in die Hände des Psychotherapeuten Eugene Landy. Dieses Mal waren es die Beach Boys selbst, die Landy engagierten. Dieser verfolgte eine Strategie der Nonstop-Betreuung und trennte Wilson häufig von seiner Familie und seinen Freund*innen. Wer ihn besuchen wollte, musste erst die Fragen von Dr. Landy über sich ergehen lassen.

Das Verhalten von Landy, der sich bald auch als Produzent, Komponist, Manager und Marketing-Fachmann verstand, wurde zunehmend bizarrer. Er stopfte Wilson mit Medikamenten voll und hielt ihn in vollständiger Abhängigkeit.

Elf Jahre nach »M.I.U.« veröffentlichte Brian Wilson schließlich sein Solodebüt. Die ersten neuen Aufnahmen wurden von der Kritik hoch gelobt, fanden bei Fans allerdings wenig Anklang. Fünf der elf Songs soll Eugene Landy mitgeschrieben haben. Produzent ANDY PALEY berichtete, wie der Psychotherapeut in Sessions reinplatzte und von Wilson verlangte, Texte und Arrangements zu verändern. Manche Credits ließ er unter Druck an seine damaligen Freundin Alexandra Morgan überschreiben. Zusammen mit Landy und Andy Paley machten sich der Therapeut und sein Klient an eine neue Platte. Landy schrie Wilson an, dass er wieder Musik machen solle. »Sweet Insanity«, so der »geschmackvolle« Titel des zweiten Soloalbums von Wilson, sollte nie das Licht der Welt erblicken. Die Plattenfirma hatte Bedenken, und dann verschwanden auch noch die Masterbänder, aber auch Landy verschwand dann endlich. Bereits 1986 lernte Wilson die Managerin MELINDA LEDBETTER kennen, die dafür sorgte, dass der Therapeut gehen musste. Nur wenige Monate nach ihrem Kennenlernen versuchte sie, gegen Landy vorzugehen, konnte jedoch nichts erreichen, da sie nicht zur Familie gehörte. Mit Unterstützung von Wilsons Mutter und seinem Bruder Carl ging Ledbetter schließlich juristisch gegen den Therapeuten vor. Als Landy Wilson dazu zwang, sein Testament zu seinen Gunsten zu ändern, wurden CARL WILSONs Anwälte tätig. Mit Hilfe seiner Haushaltshilfe und einzigen Freundin in den neun Jahren Überwachung durch Landy konnte Wilson eine Kopie des Testaments an Ledbetter übergeben. Diese erwirkte mit der Unterstützung von Carl Wilson 1991 eine gesetzliche Verfügung, die Landy jeglichen Kontakt zu Brian untersagte.

MERRY CHRISTMAS FROM THE BEACH BOYS (1977)

01. Christmas Time Is Here Again

02. Child of Winter (Christmas Song)

03. Winter Symphony

04. Michael Row the Boat Ashore

05. Seasons in the Sun

06. Morning Christmas

07. Alone on Christmas Day

08. Go and Get That Girl

09. Santa’s On His Way (Neue Fassung von »H.E.L.P. Is On the Way«)

10. I Saw Mommy Kissing Santa Claus

11. Xmas Carol Medley

BRIAN WILSON: SWEET INSANITY (1991)

01. Intro

02. Someone to Love

03. Water Builds Up

04. Don’t Let Her Know She’s an Angel

05. Do You Have Any Regrets?

06. Brian

07. The Spirit of Rock & Roll (featuring Bob Dylan and Jeff Lynne)

08. Rainbow Eyes

09. Love Ya

10. Make a Wish

11. Smart Girls

12. Country Feelin’ (CD Bonus)

Die Arbeit mit Andy Paley setzte Wilson unterdes fort. Direkt nachdem Landy aus Wilsons Leben verschwunden war, rief dieser Paley an und berichtete, dass sie von nun an machen könnten, was immer sie wollten. Mehrere Dutzend Songs entstanden in den sogenannten Andy- Paley-Sessions von 1992 bis 1997. Es ist unklar, zu welchem Zweck die Songs mit Paley aufgenommen wurden. Paley verstand es so, dass Wilson an Material für die Beach Boys arbeitete, denn er dachte oft über Harmoniegesangslinien nach, für die die Band so berühmt war. Tatsächlich trafen sich Wilson und Mike Love 1995, um an gemeinsamem Material für die Beach Boys zu arbeiten, brachten aber lediglich einen einzigen Song zustande. Über die Jahre erschienen einige wenige Songs wie z. B. »Where Has Love Been« auf dem Soloalbum »Imagination« von 1998 oder »Soul Searchin’« und »You’re Still a Mystery« auf dem Beach Boys-Box-Set »Made in California« von 2013, der Großteil dieser Aufnahmen ist bisher jedoch unveröffentlicht.

SSV-NSMABAAOTWMODAACOTIATW: EIN GROSSES »FUCK YOU« AN DIE PLATTENFIRMA

»Wenn Donald Trump tatsächlich Präsident würde, wäre das ein Grund für mich ein neues Album zu veröffentlichen«, verkündete THE SISTERS OF MERCY-Mastermind ANDREW ELDRITCH in einem seiner seltenen Interviews im Juni 2016 mit dem Classic Rock Magazin. Trump wurde tatsächlich Präsident, aber ein neues Sisters-Album ist bis dato nicht erschienen. Genau genommen ist »Vision Thing« aus dem Jahr 1990 das bisher letzte Album der Band, die jedoch weiterhin besteht und regelmäßig auf Tour geht.

Was wirklich damals passierte, ist unklar. Klar ist, dass Eldritch nach der Veröffentlichung von »Vision Thing« dem Label East West Records, einer Tochter von Time Warner, noch zwei weitere Sisters-Alben zugesichert hatte. Statt aber neue Musik zu produzieren, bestreikte Eldritch seine Plattenfirma und verweigerte neues Material. Grund dafür war die mangelhafte Unterstützung für die Sisters Of Mercy durch das Label, insbesondere in den USA – so zumindest Eldritchs Eindruck. Unterschrieben hatte Eldritch seinen Vertrag damals mit WEA Records, einer Tochter von Warner Music. Nachdem Warner 1988 expandierte und East West zukaufte, waren die Sisters Of Mercy plötzlich dort unter Vertrag und Eldritch zeigte sich von der Arbeit seines unfreiwilligen neuen Partners gänzlich unbeeindruckt.

Dennoch gab es seitens Eldritch zumindest kurzzeitig den Willen, neues Material zu liefern, und Eldritch traf sich mit Sisters-Gründungsmitglied Gary Marx, weil dieser neue Stücke für die Band schreiben sollte. Nachdem Marx elf Backing-Tracks geliefert hatte, hörte er nie wieder ein Wort von seinem ehemaligen Bandkollegen. Jahre später stellte Marx die Songs fertig und veröffentlichte sie 2007 unter dem Titel »Nineteen Ninety Five and Nowhere«.

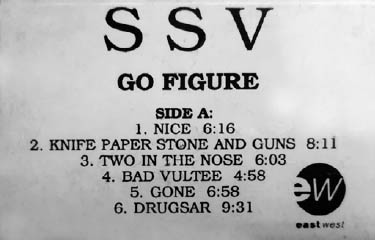

Die Sisters indes streikten weiter. Erst 1997, nach sieben Jahren ohne ein neues Album, konnte sich Eldritch aus dem Vertrag lösen: Statt zwei neuen Alben als Sisters Of Mercy, lieferte er East West ein neues Album des eigens hierfür gegründeten Projekts SSV-NSMABAAOTWMODAACOTIATW, oder kurz SSV. Wofür der Name steht ist unklar, doch angeblich gab Eldritch selbst den Hinweis, dass es »Screw Shareholder Value – Not So Much A Band As Another Opportunity To Waste Money On Drugs And Ammunition Courtesy Of The Idiots At Time Warner« heißen könnte. Tatsächlich schaffte der Sisters-Frontman, die Bedingung durchzudrücken, dass East West das Album mit dem Titel »Go Figure« vorher nicht hören durfte. East West durfte dafür 75.000 Pfund einbehalten, die sie wiederum Eldritch schuldeten.

Das Label entließ die Sisters Of Mercy also bei Anlieferung einer ungehörten Platte unter anderem Namen aus dem Vertrag. Dementsprechend lieferte Eldritch ein nahezu unhörbares Produkt. Die Musik ließ er von Peter Bellendir, dem Schlagzeuger von X-Mal Deutschland und Eisenvater, produzieren, generische, elektronische Musik. Zuvor hatte er ein paar Texte über das Erschießen von Menschen und den Drogenverkauf an Schulkinder auf ein Band gemurmelt, die dann über die Musik gelegt wurden. Um dem Ganzen dann die Krone aufzusetzen, wurden zum Schluss die Drums aus allen Tracks entfernt. Übrig blieb im besten Fall, wie bei »Knife Paper Stone and Guns«, Techno mit geflüsterten Vocals, bei denen die Hörer*innen stets auf den Einsatz der Drums warten: ein wahrlich unhörbares Werk. Doch tatsächlich plante das Label, die Platte zu veröffentlichen. Zumindest für kurze Zeit. Am 24. Oktober 1997 erschien eine Vorabsingle mit drei Tracks des Projekts.

Außerdem schickte East West eine Presseankündigung samt Sellingpoints raus, auf der das Album für den 17. November desselben Jahres angekündigt wurde:

»Wer den Namen Andrew Eldritch hört, hat bestimmte Erwartungen. Doch die werden mit seinem neuen Projekt SSV höchst überraschend und konsequent unterlaufen: keine breitflächigen Soundlandschaften zwischen Endzeit-Drums und hypnotischen Vocals, sondern kühle, klare Beats und scharf konturierte Songstrukturen. Dance, Techno, Club in der eigenwilligen, immer unverkennbaren Lesart des Andrew Eldritch, der die europäische Rockmusik der 80er und 90er Jahre entscheidend prägte. Nie war der britische Musiker vereinnehmbar, immer Individualist, wenn er auch zahllose Fans anzog – als Konzertgänger und Plattenkäufer. SSV setzt diesen selbstbestimmten Weg der Avantgarde schlüssig, aufregend und zeitgemäß fort. Andrew Eldritch auf neuen Wegen.«

SSV: Go Figure (1997)