- -

- 100%

- +

01. Nice

02. Knife Paper Stone and Guns

03. Two in the Nose

04. Bad Vultee

05. Gone

06. Drugsar

07. High School

08. Feel No Pain

09. Go Figure

10. Shut the Fuck Up

Sogar mindestens eine Anzeige wurde für das Album geschaltet und Promo-Tapes für die Presse verschickt. Irgendwann muss dann irgendwem beim Label aufgefallen sein, dass die Platte eine riesengroße Verarsche von Eldritch war, um aus dem Vertrag zu kommen. Letztendlich kam »Go Figure« nie in die Läden. Und die Sisters Of Mercy? Die touren weiterhin durch die Lande, aber selbst Donald Trumps Präsidentschaft verhalf den Fans zu keiner neuen Platte.

DIE UNVERÖFFENTLICHTE PLATTE ALS BLAUPAUSE

Es gibt nicht wenige Platten, bei denen die unveröffentlichte Platte zum Entstehungsprozess der letztendlich veröffentlichten Platte gehört. Oftmals ist es nur ein Arbeitstitel, der sich verselbstständigt und in Fan- Mythen weiterlebt. Manchmal ist es aber auch ein Projekt, das so viele Iterationen durchmacht, dass der Beginn kaum etwas mit dem Endergebnis zu tun hat. Folglich bleibt es meist den Fans selbst überlassen, ob sie das Album als eigenständiges Werk ansehen. Wie sehr muss sich die erschienene Platte von der nicht erschienen Platte unterscheiden, damit sie als unveröffentlichtes Album in die Historie eingeht? Ist NIRVANAs »In Utero« im ursprünglichen Mix von Steve Albini ein eigenständiges Album? Nur weil Scott Litt »Heart Shaped Box« neu mixte und Cobain dafür neue Backing-Vocals und eine Akustikgitarre aufnahm? Oder wegen des neuen Mixes zu »All Apologies«? Oder vielleicht doch, weil in letzter Minute der Song »I Hate Myself and Want to Die« vom Album gestrichen wurde? Für Albini ist die Sache klar: Das Album, das er lieferte, war gänzlich anders als das, was letztlich herauskam. Auch Bob Weston, der mit ihm zusammen die Aufnahmen ausführte, bestätigt diese Einschätzung. Erst 2003 erschien in England eine Vinyl-Neuauflage von »In Utero«, die auf Albinis ursprünglichen Mix zurückgriff. Allerdings wurden die Aufnahmen in den Abbey Road Studios remastered. Wer das Exemplar mit der Bestellnummer 424 536-1 sein Eigen nennt, wird feststellen müssen, dass die Unterschiede doch relativ marginal sind. Und auch Albini hat mit der Zeit seinen Frieden gefunden, das Wichtigste für ihn sei, dass die Platte, die in die Läden kam, eben die war, die die Fans hören sollten.

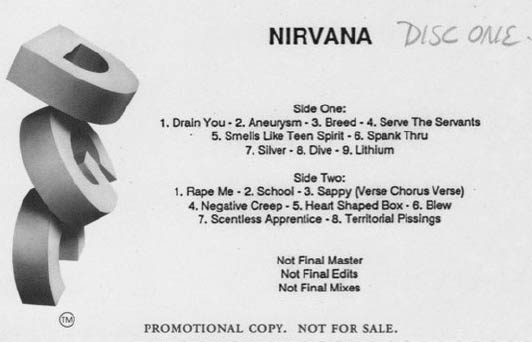

Cover des Promo-Tapes von »Verse Chorus Verse«

Aber ist es wirklich so einfach? Während des Entstehungsprozesses hatte »In Utero« nicht nur einen, sondern gleich zwei Arbeitstitel. Zum einen »Verse Chorus Verse«, ein Titel, der den generischen Aufbau von Popsongs aufgriff und zum anderen »I Hate Myself and Want to Die«, einen Titel, den Cobain selbst als »ziemlich negativ, aber auch irgendwie lustig« bezeichnete. Damals enthielt das Album auch noch einige Songs mehr. Darunter der temporäre Titelsong »Verse Chorus Verse«, der ebenfalls zusammen mit Albini eingespielt wurde. 1993 erschien er als Hidden-Track auf dem Benefiz-Sampler »No Alternative«. Unter dem Titel »Sappy« wurde er dann später auf dem Box-Set »With the Lights Out« sowie der Jubiläumsedition von »In Utero« 2013 verwertet. Auch der andere temporäre Titelsong, »I Hate Myself and Want to Die«, wurde mit Albini aufgenommen und erblickte das Licht der Welt auf einer Compilation (»The Beavis and Butt-Head Experience«), wurde aber von der finalen »In Utero«-Tracklist gestrichen, da das Album laut Cobain bereits genug lärmige Songs hatte.

Zumindest zeitweise waren »Verse Chorus Verse« und »I Hate Myself and Want to Die« sogar zwei eigenständige Alben. In seinen Tagebüchern schrieb Cobain, dass er als erstes die rohe Albini-Version mit insgesamt 14 Songs als »I Hate Myself and Want to Die« ausschließlich auf Vinyl, Kassette und 8-Track und ohne Promotion veröffentlichen wolle und einen Monat später dann die uns bekannte Version mit überarbeiteten »Heart Shaped Box« und »All Apologies« auf LP, CD und Kassette mit lediglich zwölf Titeln, allerdings unter dem Titel »Verse Chorus Verse« und nicht »In Utero«. Unklar bleibt, ob der andere Titel auch ein anderes Tracklisting impliziert hätte. Wir kennen also »In Utero« und vielleicht über Umwege sogar die Albini-Version mit dem identischem Tracklisting, aber mit Sicherheit kennen wir nicht das zeitweise geplante Album mit dem Titel »I Hate Myself and Want to Die«. Womöglich wäre auch diese Platte mit dem Titel »Verse Chorus Verse« ganz anders als »In Utero« gewesen.

BRUCE SPRINGSTEEN: THE TIES THAT BIND (1979)

01. The Ties That Bind

02. Cindy

03. Hungry Heart

04. Stolen Car [andere Version als auf »The River«]

05. Be True

06. The River

07. You Can Look (But You Better Not Touch) [Andere Version als auf »The River«]

08. The Price You Pay

09. I Wanna Marry You

10. Loose End

»The River« von BRUCE SPRINGSTEEN dagegen war zuerst gar nicht als Doppelalbum geplant und Springsteen hatte mit »The Ties That Bind« Ende 1979 bereits ein fertiges Uptempo-Album in der Tasche. Als er dann aber den ruhigen Song »The River« schrieb, war ihm klar, dass er das Stück nicht zurückhalten konnte. Der Song über ein junges Paar, das wegen einer ungewollten Schwangerschaft dasselbe gleichförmige Leben ihrer Eltern und Großeltern führen musste, erzählte die Geschichte von Springsteens Schwester Ginny. Gleichzeitig passte er aber auch von der Stimmung her nicht auf »The Ties That Bind«. Springsteen schrieb also weitere neue Songs und erweiterte das Album zur Doppel-LP. »Zu klein« erschien ihm die ursprüngliche Platte, und auch mit der Produktion und dem Sound war er unzufrieden. So wurden aus geplanten fünf Wochen Studiozeit geschlagene 18 Monate. »Stolen Car«, enthalten auf beiden Alben, unterscheidet sich jeweils stark im Arrangement. 2015 wurde das geplante Album letztlich in einem Box-Set so veröffentlicht, wie es ursprünglich geplant war, ergänzt um allerlei Bonusmaterial und einer Dokumentation.

Gänzlich umgekehrt war dagegen der Weg, den Springsteen bei »Nebraska« einschlug. Springsteen spielte die Demos der Songs zusammen mit Mike Batlan auf seinem Teac-Vierspurrekorder an einem Tag im Januar 1982 ein. Ganze 15 Stücke zeichneten die beiden bis tief in die Nacht auf. Für die meisten brauchte Springsteen nicht mehr als vier oder fünf Takes, darunter auch ein nicht ganz unbedeutender Song namens »Born in the USA«. An weiteren Tagen kamen einige wenige Overdubs hinzu, bevor die Songs abgemischt wurden.

Springsteens Produzent und Manager Jon Landau war nach der Übergabe der Tapes sofort klar, dass die meisten Songs nur wenig Bearbeitung brauchten und im besten Falle von folkigen Arrangements getragen werden sollten. Einige Songs verlangten aber nach rockigeren Versionen. Also ging Springsteen mit seiner E STREET BAND ins Studio und nahm einige der Demos neu auf. Unter den zwölf Stücken dieser ersten Session befanden sich allerdings hauptsächlich Songs, die wir nicht von »Nebraska« kennen, sondern vom Nachfolger »Born in the USA«, neben dem Titelstück u. a. auch »Glory Days« und »Cover Me«.

Erst in einer zweiten Session nahm die Band Stücke wie »Johnny 99«, »Mansion on the Hill«, »My Fathers House« und »Open All Night« auf. Das eigentliche Ziel, durch die Demos mit der Band effektiver im Studio zu arbeiten, erwies sich allerdings bald als Fehleinschätzung. Vielmehr vermisste Springsteen den rauen, folkigen Klang seiner ursprünglichen Aufnahmen. Mehr als einen Monat brauchte er, um sich sicher zu sein: Der Weg, den er mit Band eingeschlagen hatte, machte keinen Sinn.

Also fragte er Tontechniker und Produzent Tobe Scott, ob es nicht möglich wäre, ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen, indem man einfach die Demos mastern würde. Ein grandioser wie auch mutiger Schachzug, Nebraska wurde Blaupause für Lo-Fi-Singer-Songwriter*innen und eines der besten Alben des Bosses. Mit dem kompromisslosen Sound lief Springsteen allerdings Gefahr, Kritiker*innen wie Fans zu vergraulen. Das Album kletterte dennoch bis auf Platz 3 der Billboard Charts, und schon ein Jahr später wurde das Werk durch JOHNNY CASH geehrt, der zwei Songs der Platte coverte.

Obwohl Springsteen gerne alte Schätze aus seinen Archiven kramt, sagte sein Manager Jon Landau 2006, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Bandaufnahmen, die Fans »Electric Nebraska« tauften, je erscheinen werden. Einzig und allein die Liveshows von 1984 und 1985 können einen Eindruck davon vermitteln, wie diese vielleicht klangen.

Auch die COWBOY JUNKIES hatten Schwierigkeiten mit der Produktion, als sie den Nachfolger zu ihrem Erfolgsalbum »The Trinity Sessions« aufnehmen wollten. Wieso also nicht das Erfolgsrezept wiederholen? Statt einer Kirche wählte die Band diesmal ein Museum, den Sharon Temple. Wie auch schon bei den »Trinity Sessions«, nahm die Band mit einem einzigen 360°-Mikrofon auf. Ganze drei Tage brauchte Produzent Peter Moore, um klanglich brauchbare Aufnahmen überhaupt erstellen zu können. An nur einem Nachmittag nahm die Band dann das Album auf, das Fans »The Sharon Temple Sessions« tauften. Die Band war zufrieden und übergab die Aufnahmen ihrem Label, das sich weniger begeistert zeigte. Gemeinsam wurde beschlossen, das Album erst einmal zurückzuhalten. Nach einer Tour, auf der die neuen Songs frische Arrangements bekamen, entschloss sich die Band, die Platte noch einmal von Anfang einzuspielen. Dieses Mal in einem Studio. Zwar wurde wieder mit einem 360°-Mikrofon aufgenommen, doch alle Instrumente wurden zusätzlich auch einzeln abgenommen, sodass die Band für das Abmischen der Platte einen Externen suchte. Unzufrieden mit dem gelieferten Ergebnis, übernahmen letztendlich die Cowboy Junkies selbst, ergänzt um Moore und Tontechniker Tom Henderson, die Abmischung der Platte. So gibt es das Album, das unter dem Namen »The Caution Horses« erscheinen sollte, tatsächlich in drei Versionen, von denen bisher nur eine offiziell erschien. Ein Relikt der »Sharon Temple Sessions« fand in Form des Covers dennoch seinen Weg an die Öffentlichkeit. Dort ist die Band nämlich vor besagtem Gebäude zu sehen.

Offizielles Cover von »The Caution Horses«: Die Cowboy Junkies vor dem namensgebenden Sharon Temple.

TECHNO POP: DER LANGSAME ZERFALL VON KRAFTWERK

Im Februar 1982 begannen KRAFTWERK, den Nachfolger zu »Computerwelt« in ihrem eigenen Kling-Klang-Studio aufzunehmen. Nach ihrer Japan-Tour 1981 hatten sie die Idee zu einem eigenen Genre, das die Richtung für die neue Platte vorgeben sollte: »Techno Pop«. Gleich zu Beginn der Aufnahmen entstand ein gleichnamiges Stück, bei dem Kraftwerk sich von Debussy inspirieren ließen. Ralf Hütter, Karl Bartos und Florian Schneider fertigten gleich mehrere Versionen dieses Stücks an. Darunter eine mit einer Spiellänge von zehn Minuten. Dies wäre die erste Seite der neuen Platte geworden, wenn sie so wie ursprünglich geplant erschienen wäre. Zusätzlich lediglich drei weitere neue Stücke hinzu, von denen »Tour de France« als Vorabsingle veröffentlicht wurde. Bereits im April 1982 waren »Techno Pop«, »Sex Objekt« und »Tour de France« weitestgehend fertig.

Zur selben Zeit befiel eine neue Leidenschaft die Musiker. Um zwischen den anstrengenden Touren auch körperlich fit zu bleiben, begeisterten sich Hütter und Schneider immer mehr für den Radsport. Vor allem Hütter wurde ein fanatischer Radfahrer. Bartos und Schlagzeuger Wolfgang Flür teilten diese Leidenschaft jedoch nicht. Während sich Bartos immerhin ab und an mal für eine Tour aufs Rad schwang, war Flür weniger begeistert. Es begann im Bandgefüge zu kriseln und Flür hatte den Eindruck, dass sich Hütter und Schneider mehr für Fahrräder als für Musik interessierten. Im Studio sammelten sich Fahrradketten, Reifen und nach Schweiß riechende Radlerklamotten.

Im Frühsommer 1982 kam es dann zu einem Unfall. Bei einem Ausflug stieß Hütter mit einem anderen Radfahrer zusammen und stürzte. Er hatte sich eine Schädelfraktur zugezogen. Nach dem Unfall lag er vier Tage im Koma und musste den Aufnahmen einige Monate lang fernbleiben. Aus Hütters Sicht wurde die ganze Geschichte allerdings künstlich aufgebauscht: Für ihn war es nur ein kleiner Unfall mit wenigen Tagen im Krankenhaus!

Bereits im Spätsommer fanden sich Hütter und Bartos wieder in den Kling-Klang-Studios zusammen und arbeiteten an »Der Telefon Anruf«. Das Stück, bei dem Bartos den Gesang übernahm, basierte auf einem von ihm daheim produzierten Demo mit dem Titel »Italo-Disco«. Kurz vor Weihnachten traf sich die Band am Rhein, um Coveraufnahmen zu machen, auf denen sie als Radfahrer abgelichtet wurden. Hütter versuchte seine Kollegen davon zu überzeugen, die Platte komplett dem Radsport zu widmen. Eine Idee, die Kraftwerk später mit den »Tour de France Soundtracks« wieder aufgreifen sollten. Allerdings wurde das Shooting wegen der Eiseskälte abgebrochen.

Anfang 1983 finalisierte die Band »Tour de France« und setzte erstmals verstärkt auf Sampling. Das Freilaufen eines Rennrads und Atemgeräusche landeten im Sampler und wurden auch im finalen Song verwendet. Etwa zur selben Zeit trafen Hütter und Bartos sich mit Parlophone, um den Veröffentlichungstermin der neuen Platte zu besprechen. Nachdem schnell klar wurde, dass der ursprüngliche Titel »Technicolor« aus markenrechtlichen Gründen nicht möglich sein würde, fiel die Entscheidung, die Platte »Techno Pop« zu nennen. Wenig später entdeckte Hütter eine ungarische Briefmarke aus dem Jahr 1953 mit zwei Rennradfahrern und beschloss, dass dies das perfekte Cover sei. Er selbst fertigte eine Skizze an, auf der er die Anzahl der Rennradfahrer verdoppelte und in einer an Art Deco erinnernden Schrift »Techno Pop« als Titel hinzufügte. Finalisiert wurde das Cover mit den Gesichtern der Bandmitglieder im Profil, bei dem die Reihenfolge der Bühnenaufstellung entsprach. Das Cover des neuen Albums stand und auch die Aufnahmen neigten sich dem Ende zu. Im März begann die Band im Studio Rudas, in dem bereits »Computerwelt« den letzten Schliff bekam, die Platte erstmals abzumischen. Über eine Woche wurde an »Der Telefon Anruf« gearbeitet – ohne Erfolg. Also beschlossen sie, die Stücke in den Kling-Klang-Studios selbst zu mixen und in lokalen Diskotheken in Düsseldorf und Umland, wie z. B. dem Morocco in Köln, zu testen.

Ideenvorlage für das erste »Techno Pop«-Cover: ein ungarische Briefmarke von 1953

KRAFTWERK: TECHNO POP (1984)

01. Techno Pop [Das Stück hätte die gesamte A-Seite der LP eingenommen]

02. Der Telefonanruf

03. Sex Objekt

04. Tour de France

Im Mai veröffentlichten Kraftwerk im Düsseldorfer Magazin Select eine erste Anzeige, die lediglich das Artwork von »Techno Pop« zeigte. Eine frühe Form des Guerilla-Marketings. Ohne Bandnamen und weiteren Infos war unklar, worum es hier eigentlich geht. Das Rätsel wurde aber schnell gelöst, da die EMI zusätzlich eine Anzeige in einem Branchenblatt schaltete und damit das neue Album samt Bestellnummer »Kling Klang IC 064-65087« ankündigte. Sehr zum Ärger von Ralf Hütter, der 2004 im Interview mit Susann Jakobus-Drechsler für das Nillson- Fanzine erzählte, dass die ganze Aktion nicht abgesprochen war.

Pünktlich zur Tour de France 1983 erschien die gleichnamige Single als Teaser für das kommende Album, um die Presse rund um das Sportereignis verkaufsfördernd mitzunehmen. Und tatsächlich kletterte das Stück im August bis auf Platz 22 der UK-Charts und bis auf Platz 47 in den deutschen Single-Charts. Nach dem großen Hit mit »Das Model«, der es 1982 bis auf Platz 1 der UK-Charts schaffte, dennoch eine Enttäuschung.

Kraftwerk waren auch weiterhin mit dem bisherigen Stand der Aufnahmen unzufrieden. In seiner Autobiografie »Der Klang der Maschine« schreibt Bartos, dass Hütter und er wussten, dass etwas mit den Mixes nicht stimme, und hatten sie das Gefühl, mit aktuellen Produktionen nicht mehr mithalten zu können. Weiterhin versuchten Kraftwerk, das fertige Material neu abzumischen. Immer wieder wurden neue Studios ausprobiert. Nachdem der Mix in den EMI-Studios in Köln erfolglos verlief, wurden neue Versionen im Kling-Klang-Studio abgemischt und abermals in Diskotheken getestet. Beeindruckt von New Orders »Blue Monday«, beschlossen Hütter, Schneider und Bartos, das Album ebendort zu vollenden, wo auch »Blue Monday« abgemischt worden war: in den Londoner Britannia Row Studios unter der Regie von Michael Johnson. Doch auch dieser Mix wurde verworfen.

Im November 1983 brachte Hütter François Kevorkian ins Spiel. Kevorkian verantwortete clubtaugliche Mixes und war deswegen Hütters Wahl. Einen ganzen Monat arbeitete Hütter mit Kevorkian in den Powerstation-Studios und kam doch zu keinem Ergebnis. Lediglich drei der vier Songs waren fertig abgemischt. Hütter war unzufrieden und auch Florian Schneider war nicht überzeugt. Statt die Aufnahmen zu verwerfen, sollte eine neue Platte um das bestehende Material entstehen. Die nächsten Monate wurde weiterhin an »Techno Pop« gearbeitet, das unter Zuhilfenahme moderner Produktionstechniken geremixt wurde. Um am Puls der Zeit zu bleiben, wurde das Album nun mit modernen, digitalen Produktionstechniken komplett überarbeitet. Bartos in seiner Autobiografie »Der Klang der Maschine« dazu:

»Man darf nicht vergessen, dass bis zu Computerwelt alles mit analogen Synthesizern eingespielt wurde und wir auf Magnettonband auf 16-Spur-Rekordern aufnahmen. Die Sachen Mitte der achtziger Jahre klangen damals cool und neu.«

Kraftwerk sollten auch weiterhin »cool und neu« klingen. Zu den bereits aufgenommenen Stücken kam nun erstmals ein neues Stück hinzu. »Boing Boom Tschack« fungierte als Intro zu »Techno Pop« und stellte Sprachsamples in den Mittelpunkt. Was für Hütter der Radsport wurde, war für Schneider die künstliche Spracherzeugung geworden, mit der er tagtäglich in einem eigenen Sprachlabor in den Kling-Klang-Studios experimentierte.

Im März 1984 kam Kevorkian nach Düsseldorf und half, das vorhandene Material zu mischen. Noch bis Mai arbeiteten Kraftwerk weiter an »Techno Pop«, das nun auch »Boing Boom Tschack« beinhaltete. Verworfen war die Idee also noch nicht. Im Mai trafen sich Schneider und Hütter mit der Künstlerin Rebecca Allen, um gemeinsam an der visuellen Umsetzung des Albums zu arbeiten.

Mit »Musique Non Stop«, das in erster Linie abermals auf Schneiders Sprachexperimenten mit dem Sprachsynthesizer Dectalk basierte, kam ein weiterer neuer Song zu den bisherigen Stücken hinzu. Die erste Seite war nun mit den Stücken »Boing Boom Tschack«, »Techno Pop« und »Musique Non Stop« komplett. Interessant ist, dass diese damit eine Einheit bildet, so wie es auch beim verworfenen »Techno Pop«-Konzept gewesen wäre. So werden Elemente der einzelnen Stücke untereinander aufgegriffen. »Boing Boom Tschack« enthält die Zeile »Techno Pop«, und »Techno Pop« selbst wiederum enthält die Zeile »Musique Non Stop«, während dieses Stück ein musikalisches Motiv aus dem vorherigen aufgreift.

Kevorkian kam im September 1985 erneut für Mixing-Sessions nach Düsseldorf und half dabei, Samples für »Der Telefon Anruf« aufzunehmen. Gleichzeitig wurde immer neues Equipment angeschleppt. Ein Linn-Sequencer machte die Arbeit von Wolfgang Flür überflüssig, der als Schlagzeuger immer weniger zu den Aufnahmen beitragen konnte. Eine frustierende Situation für Flür, der, anders als Bartos, Schneider und Hütter, keine Songwriting-Credits besaß und vor allem von den Einnahmen aus Live-Auftritten lebte. Flür fühlte sich zunehmend ausgeschlossen. In seiner Autobiografie schreibt er, dass die von Bartos im Song »Der Telefon Anruf« gesungene Zeile »Du bist mir nah und doch so fern« direkt auf die Stimmung der Band übertragen werden konnte. Obwohl sie weiterhin zusammenarbeiteten, waren sich die Musiker fremd geworden. Auch Bartos fand die andauernden Arbeiten an dem Album zunehmend ermüdend und sagte in einem Interview mit der Zeitschrift Keyboards von 1998 dazu: »Um ehrlich zu sein haben wir uns ein wenig in der Technologie verloren. Plötzlich, Mitte der 80er, erschien dieses ganze digitale Equipment. Also machten wir einen Schritt zurück und überdachten das Ganze und arbeiteten mit Midi und Sampling.«

Im Februar 1986 entstand »Electric Cafe«, das im Gegensatz zu den bisherigen Aufnahmen nach nur einer Woche fertig war. »Electric Café« ersetzte das bereits veröffentlichte »Tour de France« als Abschluss des Albums. Die zweite Seite war damit auch vollendet. Nach einem weiteren Versuch, die Platte im Kling-Klang-Studio abzumischen, wurde beschlossen, zu dritt nach New York zu reisen, um der Platte im Juni zusammen mit Kevorkian und Ron St. Germain im Right Track Studio den letzten Schliff zu geben. Am 21. Juli 1986 war es dann geschafft. »Electric Cafe«, so der neue Titel des Albums, war endlich fertig abgemischt.

Die Reaktionen auf das fertige Album waren durchwachsen. Einige lobten die Reduktion, doch für andere hatten Kraftwerk ihre Innovator-Rolle verloren. Recht haben wohl beide Parteien. Wäre »Techno Pop« 1983 erschienen, hätte es vielleicht mehr Eindruck hinterlassen, doch die Charts der Zwischenzeit wurden von elektronischen Produktionen dominiert. Popmusik wurde mittlerweile programmiert.

Stellt »Techno Pop« nun ein eigenes Album dar oder war es lediglich der Zwischenschritt zum fertigen »Electric Cafe«? Auch hier haben wohl beide Parteien recht. Letztlich sind die Überschneidungen sehr groß, sodass tatsächlich von einem Zwischenstand gesprochen werden kann. Gleichzeitig wären die Mixes und Aufnahmen doch gänzlich verschieden gewesen. Wolfgang Flür sagte in »Electri*City: Elektronische Musik aus Düsseldorf« dazu:

»Es gab immer wieder Gerüchte, wir hätten ein Album aufgenommen, das nie veröffentlicht wurde. Electric Cafe war jedoch das mehrfach überarbeitete Techno Pop-Album.«

Kraftwerk schlossen auf der Anthologie »Der Katalog« ihren Frieden mit der Platte. Ergänzt um das bereits in den 80ern als B-Seite erschienene »House Phone« heißt »Electric Cafe« dort wieder »Techno Pop«.

Dass viele vehement an die Existenz von »Techno Pop« als eigenständigem Album glauben, liegt nicht zuletzt an den erschienenen Anzeigen und verschiedenen Coverentwürfen, die diesen Arbeitstitel enthielten. Rebecca Allen, die sich auch für das »Electric Cafe«-Artwork sowie das Video zu »Musique Non Stop« verantwortlich zeigte, lieferte Entwürfe mit dem Ursprungstitel.

Die Irrungen und Wirrungen um »Techno Pop« stellten einen Wendepunkt in Kraftwerks Schaffen dar. Seit »Radio-Aktivität« von 1975 stand das klassische Line-Up von Kraftwerk, bestehend aus Hütter, Schneider, Bartos und Flür. Mit den Arbeiten zu »Techno Pop« kam der Bruch und Flür verließ die Band 1987. Bartos folgte im Frühjahr 1990. Für beide war »Electric Cafe« ein unbefriedigendes Album. Bartos ging sogar so weit, das Album als Totalschaden zu bezeichnen. Für das Bandgefüge von Kraftwerk war es das wohl auch.

GET BACK: WIE DAS ENDE DER BEATLES BEGANN

Als die BEATLES sich am 2. Januar 1969 in den Twickenham-Filmstudios einfanden, war die Band von Krisen erschüttert. Am 27. August 1967 starb deren Manager und enger Vertrauter Brian Epstein an einer Überdosis. Epstein kümmerte sich nicht nur um alle geschäftlichen Belange der Band, sondern war auch maßgeblich an ihrem Image und Auftreten beteiligt. Sein Tod hinterließ daher eine Lücke, die nicht gefüllt werden konnte, und sorgte mitunter dafür, dass geschäftliche Angelegenheiten zunehmend zu einem Streitpunkt innerhalb der Band wurden. Ein nicht unwesentlicher Aspekt in der weiteren Geschichte der Beatles.