Leo Deutsch: Sechzehn Jahre in Sibirien

- -

- 100%

- +

Leo Deutsch

Leo Deutsch: Sechzehn Jahre in Sibirien

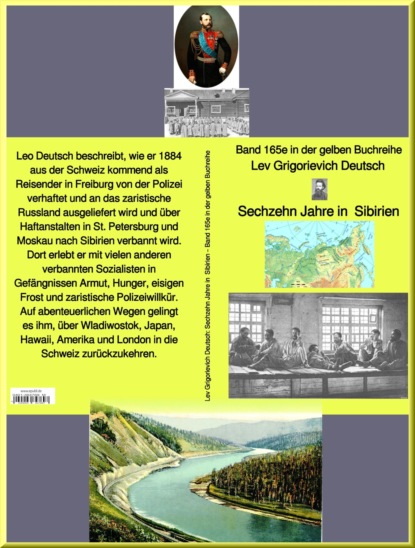

Band 165e in der gelben Buchreihe

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort des jetzigen Herausgebers

Der Autor Lev Grigorievich Deitsch (Leo Deutsch)

Lev Grigorievich Deutsch: Sechzehn Jahre in Sibirien – Erinnerungen eines russischen Revolutionärs – Einleitung des damaligen Herausgebers

Illustrationen

Vorbemerkungen zum Buch – „Sechzehn Jahre in Sibirien“

Reise nach Deutschland

Verhaftung in Freiburg

Aus der revolutionären Vergangenheit

Die Ursache meiner Verhaftung

Professor Thun – Meine Verteidigung

Fluchtpläne

Der Rechtsanwalt

III. Ungewissheit

Gefängniszustände

Der Herr Staatsanwalt

Zellenwechsel

IV. Der Besuch „meiner Gattin“

Fluchtpläne und Vorbereitungen

Hoffnungen

Der Staatsanwalt deckt die Karten auf

Reisevorbereitungen

Gefängnis

Auf der Grenzstation

Über Warschau nach Petersburg

VI. Die Peter-Pauls-Feste

Der grausame Arzt

Eine flüchtige Bekanntschaft

VII. Veränderte Gefängnisordnung

Ein fehlgeschlagener Plan

Besuch des Ministers

Staatsgeheimnis

Der Schriftsteller als Zellennachbar

VIII. Neue Befürchtungen

Der Gendarmerie-Oberst

Verhör in Bezug auf die Ermordung des Generals Mensenzeff

Begegnung mit Herrn Bogdanowitsch

Abreise

IX. Ein Hoffnungsstrahl

Ein unerhörtes Regime

Hungerprotest

Unser „Klub“

Ein Gönner

X. Ein tapferer Offizier

Mein Militärdienst

Das Gericht

Abermaliges Verhör

XI. Der Besuch des Ministers

Wie man mich zum Sträfling machte

Das Gefängnis in Kiew

XII. Neue Bekanntschaften

Die Verschwörerinnen von Romny

Ankunft in Moskau

Schicksalsgenossen

Der offenherzige Kapitän

XIII. Der Prozess der Vierzehn

Erinnerungen an Wera Finger

Zahlreiche Verhaftungen

Ein provokatorisches Stückchen

XIV. Der käufliche Aufseher

Die gesprengten Fesseln

Widerstand gegen das Rasieren

Wiedersehen

XV. Die politische Lage in Russland und die revolutionären Parteien

Unsere Genossenschaft

Verbotene Besuche

Eine kleine Anstandslektion

XVI. Reisevorbereitungen

Flussfahrt auf der Wolga und Kama

In Jekaterinburg

Auf der Troika

„hie Europa – hie Asien“

XVII. Unsere Versammlungen

In Tjumen

Trennung

Auf den Strömen Sibiriens

Ein entsetzlicher Vorschlag

XVIII. Auf dem Etappenweg

Ein täppischer Offizier

Menschenjagd

XIX. Der Urwald

Gescheiterte Fluchtversuche

Die Bevölkerung längs der Landstraße

Die Verbrecherwelt

Die Konvoi-Offiziere

XX. Von Krasnojarsk nach Irkutsk

Missverständnisse und Konflikte

Die Märtyrerinnen im Kerker von Irkutsk

XXI. Eine Rüge an den Polizeimeister

Begegnung mit deportierten Genossen

Von Irkutsk nach Kara

Gestohlene Fesseln

Ein zweifelhafter Dekabrist

Noch ein Konflikt

Ankunft in Kara

XXII. Die ersten Tage im Gefängnis zu Kara – Alte und neue Bekannte

XXIII. Die Organisation unseres Gemeinwesens

Die „Siriusse“

Wetten

XXIV. Aus der Geschichte des Gefängnisses in Kara

„Der Kater“

Die „Sÿnedrion“-Kammer

Der erste Frühling

XXV. Stimmungen und Zeitvertreib im Kerker

Zwei neue Kommandanten

Das Hospital

Die Teilnehmer an bewaffneten Widerständen

XXVI. Die weibliche Abteilung – Der Beginn der Tragödie

XXVII. Die „Kolonisten“

Die weiteren Vorgänge im Frauenkerker

XXVIII. Die Säkularfeier der französischen Revolution

Sergius Bobochow

Das Ende der Tragödie

XXIX. Beunruhigende Gerüchte

Eine Visite des Generalgouverneurs

Entlassung aus dem Kerker

XXX. Nischnaja Kara

Neues Leben

‚Raubgold‘

XXXI. Die Reise des Thronfolgers in Sibirien

Unsere Lebensweise in der Strafkolonie

Der grimmige Pristaw

XXXII. Der Tod des Zaren

Neue Manifeste

Die Volkszählung

XXXIII. Ein rätselhaftes Denkmal

Meine Abreise

Das Leben in der Stretjensk

Meine Übersiedelung nach Blagoweschtschensk

Chinesenmord

XXXIV. Ende der Reise um die Welt

Die gelbe Buchreihe

Weitere Informationen

V. Nach Russland: im Viehwagen, im Frankfurter und im Berliner

Impressum neobooks

Vorwort des jetzigen Herausgebers

Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche.

Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.

Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere.

Hamburg, 2021 Jürgen Ruszkowski

Ruhestands-Arbeitsplatz

Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers

* * *

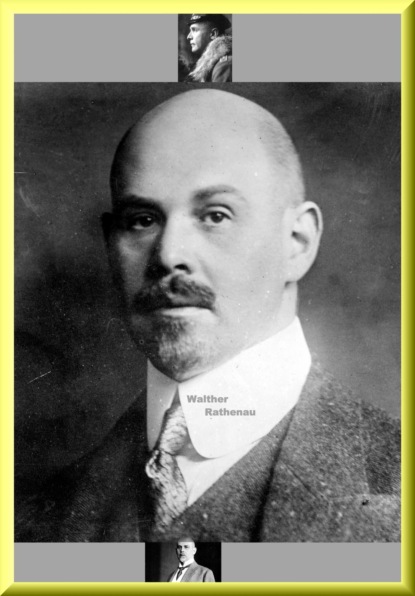

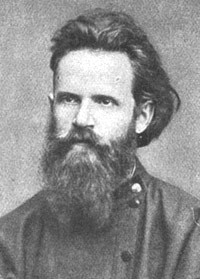

Der Autor Lev Grigorievich Deitsch (Leo Deutsch)

Der Autor Lev Grigorievich Deitsch (Leo Deutsch)

https://de.wikipedia.org/wiki/Lew_Grigorjewitsch_Deitsch

Lev Grigorievich Deitsch (Leo Deutsch), Лев Григорьевич (Лейба-Гирш) Дейч wurde am 25. September 1855 in Tulchyn, Russland, geboren und starb am 5. August 1941 in Moskau. Er war ein russischer Revolutionär, frühes Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands und dort Anhänger der Menschewiki-Fraktion.

Deutsch stammte aus einer jüdischen Familie des Handelsstandes. Er besuchte das Gymnasium in Kiew ohne Abschluss. 1874 trat er in I. F. Fesenkos Narodniki-Verein ein. 1875 meldete er sich als Freiwilliger für das Infanterieregiment in Kiew und wurde Mitglied des Vereins der Südlichen Rebellen. 1876 diente er als Einjährig-Freiwilliger in Kiew. Er beteiligte sich an der Befreiung des Studenten Lurie aus dem Gefängnis. Wegen eigenmächtigen Verlassens des Dienstes kam er vor Gericht, doch konnte er sich der Verhaftung entziehen. In diesem Jahr begingen Deitsch, W. A. Malinka und J. W. Stefanowitsch in Odessa einen Mordanschlag auf ihren Genossen N. J. Gorinowitsch, der als Verräter angesehen wurde. Sie stachen ihn nieder, und Deitsch goss ihm Schwefelsäure übers Gesicht, um die Identifizierung zu verhindern. Gorinowitsch überlebte jedoch und sagte im Krankenhaus gegenüber der Polizei aus. Malinka wurde gefunden und für mehrere Straftaten zum Tode durch Erhängen verurteilt.

Zusammen mit I. W. Bochanowski half Deitsch 1877 J. W. Stefanowitsch bei der Organisation eines Bauernaufstandes mit Landumverteilung im Bezirk Tschigirin auf der Grundlage einer gefälschten Zarenurkunde. Im September 1877 wurden Stefanowitsch und seine Genossen verhaftet. Ihre Flucht bewerkstelligte M. F. Frolenko, der sich als Inspektor ausgab. Deitsch flüchtete nach St. Petersburg.

Auf dem Woronnesch-Kongress 1879 wurde Deitsch in Abwesenheit in die Organisation Land und Freiheit aufgenommen. Nach deren Aufspaltung wurde er Mitglied der Schwarzen Umverteilung. 1880 emigrierte Deitsch. 1883 gründete er in Genf die russische Marxisten-Gruppe Befreiung (Oswoboschdenije truda) zusammen mit G. W. Plechanow, P. B. Axelrod und W. I. Sassulitsch. Deitsch organisierte den Druck revolutionärer Literatur und deren Schmuggel nach Russland.

1884 wurde Deitsch in Deutschland wegen des Gorinowitsch-Mordes festgenommen und an die russischen Behörden ausgeliefert. Das Militärgericht verurteilte ihn zu 13 Jahren und 4 Monaten Katorga-Zwangsarbeit und Niederlassung in Ost-Sibirien. 1885 kam er in ein Katorga-Lager am Kara-Fluss in Transbaikalien. Nach verkürzter Katorga heiratete er in der Ansiedlung Kara im April 1896 die politische Katorgantin Marija Alexandrowna Ananjna, Мария Александровна Ананьина; * 1849 † 1899. 1897 siedelten sie nach Sretensk über, wo er in der 1. Abteilung des Wasserstraßenamtes arbeitete. Nach dem Tode seiner Frau im Januar 1899 ging er nach Blagoweschtschensk, wo er der eigentliche Herausgeber der Zeitung Amur-Region war.

1901 flüchtete Deitsch über Wladiwostok nach München und arbeitete für die Zeitung Iskra (Der Funke). Er wurde als Mitglied der Geschäftsführung der Auslandsliga der russischen revolutionären Sozialdemokratie kooptiert. Er beteiligte sich an der Herausgabe der Iskra und der Sarja (Die Morgenröte). Er trat in das Büro des Organisationskomitees zur Vorbereitung des 2. Kongresses der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (SDAPR) 1903 ein. Auf dem Kongress schloss er sich den Menschewiki an. 1904 war er Delegierter des VI. Internationalen Sozialistenkongresses in Amsterdam. 1905 kehrte er nach Russland zurück. 1906 wurde er verhaftet und in die Turuchansk-Region verbannt. Auf dem Weg in die Verbannung flüchtete er und kehrte nach St. Petersburg zurück. 1907 ging er wieder ins Ausland und nahm am 5. SDAPR-Kongress und am Stuttgarter VII. Internationalen Sozialistenkongress teil. In den Jahren der Reaktion nach der Russischen Revolution 1905 gehörte er zu den Menschewiki-Liquidatoren, die innerhalb des Rechts handeln wollten.

1911 fuhr Deitsch mit seiner Frau Esfir Sinowjewa nach New York und beteiligte sich zusammen mit S. M. Ingerman an der Herausgabe der Zeitschrift Nowy Mir (Neue Welt). Nach einem Konflikt wegen organisatorischer Probleme gab er seine Beteiligung auf. 1915–1916 gab er die Monatszeitschrift Swobodnoje Slowo (Das freie Wort) heraus.[5]

Nach der Februarrevolution 1917 kehrte Deitsch nach Petrograd zurück, schloss sich der Gruppe der rechten Menschewiki-Verteidiger an und gab mit anderen die Menschewiki-Zeitung Jedinstwo (Einheit) heraus. Zusammen mit Plechanow und Sassulitsch rief er die Sozialdemokraten auf, eine Vereinbarung mit der provisorischen Regierung zu erreichen. Er vertrat die Meinung, dass das Land keinen Bürgerkrieg brauche, denn er würde die junge Freiheit zerstören. Er akzeptierte nicht die Oktoberrevolution, da die Produktionsbedingungen in Russland und anderen Ländern noch nicht für den Sturz des kapitalistischen Systems zugunsten eines sozialistischen Systems reif seien. Bis 1918 arbeitete er für die Wochenzeitschriften Natschalo (Der Anfang) und Delo (Die Sache), doch bald gab er die politische Tätigkeit auf. Nach dem Tode Plechanows 1918 gab er seine Arbeiten heraus und veröffentlichte Erinnerungen und Aufsätze über die Geschichte der russischen Befreiungsbewegung, wobei er auch auf die Rolle der Juden einging. 1928 ging er in den Ruhestand.

In „Sechzehn Jahre in Sibirien“ erzählt Deutsch, der wegen Beteiligung an terroristischen Bestrebungen in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts aus Russland flüchtete, wie er in Freiburg im Breisgau von der deutschen Polizei verhaftet, dort in Untersuchungshaft genommen und nach Russland ausgeliefert worden ist. Der Leser durchlebt mit dem Erzähler dessen Schicksale: die Untersuchungshaft in Deutschland, den Transport an die russische Grenze, die Auslieferung an Väterchens Gendarmen, das Schleppen von Gefängnis zu Gefängnis, die Anklage und die Verurteilung, den Transport nach Sibirien und endlich den vieljährigen Aufenthalt in Kara unter den politischen Gefangenen, der mit Entlassung in die Strafkolonie („freies Kommando“) und der Flucht aus Sibirien über Japan nach San Francisco endet.

* * *

Lev Grigorievich Deutsch: Sechzehn Jahre in Sibirien – Erinnerungen eines russischen Revolutionärs – Einleitung des damaligen Herausgebers

Lev Grigorievich Deutsch: Sechzehn Jahre in Sibirien – Erinnerungen eines russischen Revolutionärs

* * *

Einleitung des damaligen Herausgebers

Nach reiflicher Überlegung hat sich die Verlagsbuchhandlung entschlossen, die beiden von L. G. Deutsch verfassten Bücher Sechzehn Jahre in Sibirien und Viermal entflohen aufs Neue wieder herauszugeben. Die in den beiden Büchern geschilderten Tatsachen üben auch heute noch eine starke Wirkung auf den Leser aus und lassen vieles, was im heutigen Russland eine revolutionäre Gestalt angenommen hat, begreiflich erscheinen. Russland hat sich durch gewaltige Explosionen von dem fluchbeladenen Zarentum befreit. Die Wege, die das russische Volk eingeschlagen hat, sind noch wild und zu wenig geklärt, aber sie werden an der Vergangenheit gemessen verständlich. Hoffen wir, dass Russland sich zu einem Eckpfeiler entwickeln wird, der dem internationalen Proletariat in seinem Kampfe um den Sozialismus eine feste Stütze sein kann.

* * *

Illustrationen

Illustrationen

Leo Deutsch

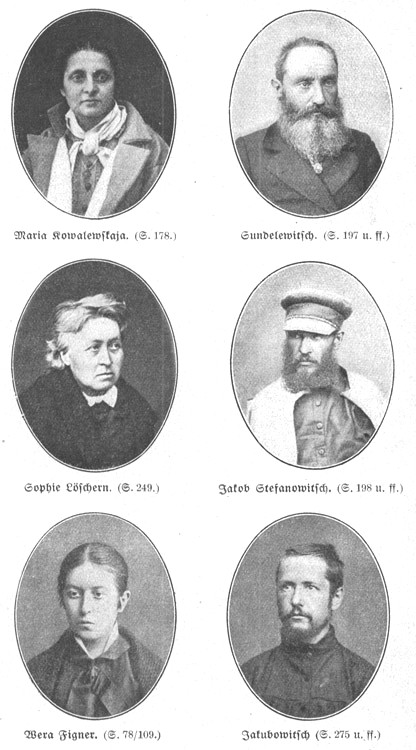

Maria Kowalewskaja, Sophie Löschern, Wera Figner, Sundelewitsch,

Jakob Stefanowitsch, Jakubowitsch.

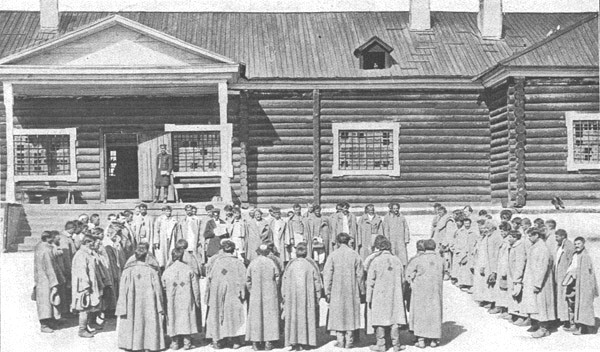

Etappenstation

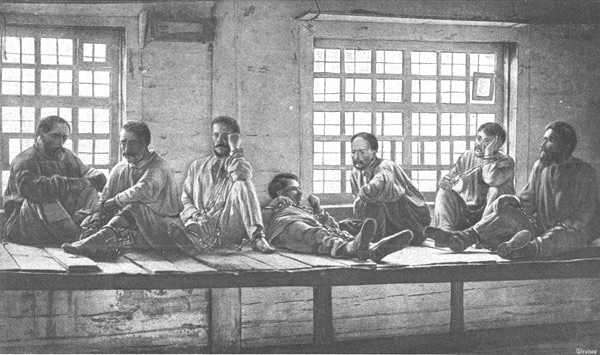

„Politische“ im Inneren einer Etappenstation

Appell vor dem Abmarsch von der Etappenstation

Zur Katorga (Zwangsarbeit) verurteilte Weiber beim Wasserholen. (Nischnaja Kara.)

Zur Katorga (Zwangsarbeit) verurteilte Männer bei der Arbeit. (Nischnaja Kara.)

Strafkolonie politischer Verbrecher in Nischnaja Kara

* * *

Vorbemerkungen zum Buch – „Sechzehn Jahre in Sibirien“

Vorbemerkungen zum Buch – „Sechzehn Jahre in Sibirien“

Als im Jahre 1889 Kennan sein berühmt gewordenes Buch über Sibirien veröffentlichte, gellte ein Schrei der Entrüstung durch die ganze zivilisierte Welt über die Behandlung der politischen Gefangenen in den sibirischen Gefängnissen und Zwangsansiedlungen.

(Kennan, * 1845 † 1924, arbeitete sich aus dürftigen Verhältnissen zum höheren Telegraphenbeamten in Cincinnati empor und machte 1864 seine erste Forschungsreise nach Kamtschatka. Von 1865 bis 1868 nahm er an der amerikanischen Kabelexpedition nach Alaska und Sibirien teil und veröffentlichte nach seiner Rückkehr das ethnographisch interessante Buch: Tent life in Siberia (1870; deutsch: Zeltleben in Sibirien, Berlin 1890–1892).)

Zum ersten Mal drangen die Stimmen der Gequälten aus jenen gottvergessenen Winkeln der Erde an die europäische Öffentlichkeit, und das Maß des Entsetzens über die offizielle russische Grausamkeit, die selbst nicht vor dem Weibe Halt machte, wurde zum Überlaufen gebracht. Der Zarismus wurde auf die Anklagebank gesetzt und verurteilt; für das infame russische Strafsystem fand man kaum noch Worte, so groß war der Abscheu vor allem, was damit zusammenhing.

In Russland selbst änderte sich gar nichts, es blieb, wie es war, ja mit der Zeit sind wohl noch mancherlei Verschlimmerungen eingetreten.

Und dennoch gibt es in Europa Staaten, die sich nicht scheuen, dem russischen System Henkerdienste zu leisten, unbekümmert darum, dass sie dadurch mit einer wahren Selbstverachtung der modernen Kultur das Grab graben helfen.

Nun ist wiederum ein Buch über Sibirien erschienen, und zwar gleichzeitig in vier Sprachen, [Ist inzwischen noch ins Holländische, Italienische und Polnische übersetzt worden.] das die Beobachtungen Kennans nicht nur bestätigt, sondern – und darin liegt der Hauptwert der Darstellung – wesentlich erweitert und uns einen tiefen Blick in die Justiz- und Verwaltungsverhältnisse Russlands tun lässt; jeder Leser wird das Motto aus Dantes Hölle, das Kennan seinem „Sibirien“ vordruckte, das „Lasciate ogni speranza“, jetzt erst verständlich finden und sich überrascht fragen, ob ein Staat wie Russland, dessen Regierungsform und Praktiken einem asiatischen Barbarenstaat gleich zu achten sind, heute eine Bündnisfähigkeit im modernen westeuropäischen Sinne hat.

Auf den folgenden Bogen erzählt ein russischer Student, Leo Deutsch, der wegen Beteiligung an terroristischen Bestrebungen in den achtziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts aus Russland flüchtete, wie er in Freiburg im Breisgau von der deutschen Polizei verhaftet, dort in Untersuchungshaft gezogen und endlich nach Russland ausgeliefert worden sei. Der Leser durchlebt mit dem Erzähler dessen Schicksale: die Untersuchungshaft in Deutschland, den Transport an die russische Grenze, die Auslieferung an Väterchens Gendarmen, das Schleppen von Gefängnis zu Gefängnis, die Anklage und die Verurteilung, den Transport nach Sibirien und endlich den vieljährigen Aufenthalt in Kara unter den politischen Gefangenen, der mit Entlassung in die Strafkolonie („freies Kommando“) und der Flucht aus Sibirien über Japan nach San Francisco endigt.

Wie Leo Deutsch, so befanden und befinden sich in Sibirien Tausende von intelligenten jungen Leuten, die in ihrem Wissen und Können von der Regierung zurückgewiesen und schließlich in ihrer bürgerlichen Existenz vom Zarismus zu Boden getreten worden sind, die „unter anderen Verhältnissen ihrem Vaterland unschätzbare Dienste hätten leisten können“.

Bis in die achtziger Jahre stellten das Kontingent zu den „Staatsverbrechern“ hauptsächlich die Studierenden der russischen Hochschulen und zum kleinen Teile auch die Offiziere der Armee: heute stellt auch der russische Arbeiter einen erheblichen Teil zu den „Staatsverbrechern“, wodurch die Physiognomie der Verbannten eine wesentlich andere, eine volkstümliche wird. Bei jedem Streik werden „Arbeiter-Führer“ aus der Menge herausgeholt und „nach Sibirien“ verurteilt, damit sie dort über die Weisheit Väterchens nachdenken können.

Solche sich immer stärker wiederholende Vorgänge zeitigen aber auch eine Wirkung im Inneren des europäischen Russland. Der Ruf nach Beseitigung des autokratischen Regiments ertönte früher nur aus den Reihen der Intelligenz, der Arbeiterstand verhielt sich dem gegenüber indifferent. Die Entwicklung der Industrie häuft große Arbeitermassen an einzelnen Orten zusammen. Die häufigen Bekanntschaften mit den Nagaiken der Kosaken und den Hinterladern der Soldaten haben den Arbeitern in überzeugender Weise demonstriert, dass ihr Feind nicht nur der Kapitalismus, sondern auch der despotische Zarismus ist; laut und deutlich ertönt auch aus den Arbeiterreihen der Ruf: Nieder mit dem Zarismus! Natürlich, jetzt wird den Polizeiseelen Russlands der Boden heiß unter den Füßen, und die immer stärkere Anwendung von Unterdrückungsmaßregeln gegen die Arbeiter zeigt die Ohnmacht der offiziellen Vertreter der Autokratie; denn kaum ist hier ein Aufstand zu Boden geknüppelt, so bricht er an einer anderen Stelle mit doppelter Heftigkeit wieder aus.

Mit der Beteiligung der Arbeiterklasse am politischen Kampfe in Russland ist der Autokratie ein Gegner erwachsen, den sie nicht bezwingen kann, vor dem sie kapitulieren muss.

* * *

Anlässlich eines in Königsberg anhängig gemachten Geheimbundprozesses gegen deutsche Staatsangehörige, die angeblich russische revolutionäre Schriften über die russische Grenze haben schmuggeln wollen, wurde eine Interpellation vom Abgeordneten Haase im Reichstag eingebracht, bei deren Besprechung der Reichskanzler auch den Fall Deutsch anführte, um darzutun, dass die preußische deutsche Politik von heute derjenigen Bismarcks der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in allem gleichwertig sei.

Graf v. Bülow führte folgendes aus:

„Unsere Akten bieten ein reichhaltiges Material für die Beurteilung der Methode, welche Fürst Bismarck in solchen Fragen für die dem deutschen Interesse entsprechende hielt. Ich will nur zwei Fälle herausgreifen. Der eine Fall betrifft die in den Jahren 1881 und 1882 spielende Angelegenheit der Ausweisung des russischen Staatsangehörigen Stanislaus Mendelssohn, der andere die Auslieferung des russischen Staatsangehörigen Leon Deutsch-Buligin vom Jahre 1884. „Mendelssohn sollte einer von uns der russischen Regierung erteilten Zusage gemäß nach der russischen Grenze hin ausgewiesen und den russischen Grenzbehörden überliefert werden. Die russischen Behörden wurden jedoch nicht rechtzeitig benachrichtigt, und so gelang es Mendelssohn, zu entkommen, ehe die Übergabe an die russischen Behörden erfolgen konnte. Darüber enthalten nun die Akten folgendes. In einem Schreiben an den Justizminister und an den Minister des Inneren sagt der Staatssekretär des Auswärtigen Amts, also der Vertreter des Reichskanzlers Fürsten v. Bismarck: