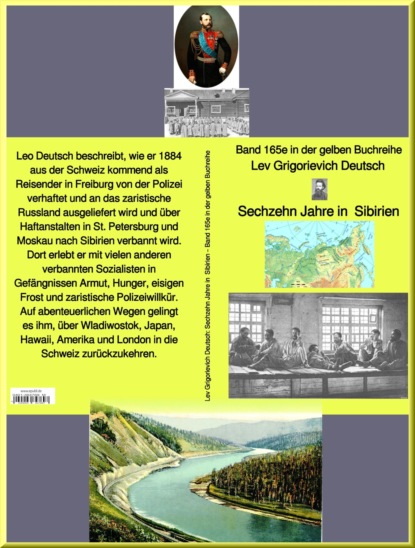

Leo Deutsch: Sechzehn Jahre in Sibirien

- -

- 100%

- +

Die Spaziergänge brachten gleichfalls keine Abwechslung in das ewige Einerlei, weil sie nur jeden zweiten Tag stattfanden und sehr kurz dauerten: die Zeit zum Einkleiden und Auskleiden eingerechnet – es wurden die eigenen Kleider zu diesem Zwecke hereingebracht – nur eine Viertelstunde. Dabei fanden sie in einem von hohen Mauern eingeschlossenen Gefängnishofe statt, wo natürlich zu dieser Zeit außer Gendarmen und Schildwachen niemand zu sehen war. Mit den wachthabenden Gendarmen das geringste Gespräch anzuknüpfen, auch nur auf die einfachste Frage eine Antwort zu erhalten, war absolut unmöglich. Was man auch fragen mochte, sie starrten einem direkt ins Gesicht und schwiegen.

Nach einigen Tagen fand ich jedoch einige Beschäftigung; ich vernahm ein leises und schwaches Klopfen, das irgend weither an der Wand vernehmbar war. Als ich einige Jahre vorher im Gefängnis saß, hatte ich gelernt, mich dieses Verständigungsmittels zu bedienen, und das verabredete Alphabet fiel mir sofort ein. [Für den deutschen Leser sei bemerkt, dass es sich um ein altes, von allen Staatsgefangenen oft angewendetes Mittel handelt. Die Buchstaben des Alphabets werden in eine bestimmte Anzahl Reihen gruppiert, zum Beispiel:

a b c d e f

g h i k l m

n o p r s t

u v w x y z

Man bildet also Worte, indem man jeden einzelnen Buchstaben durch eine Anzahl Schläge an die Wand bezeichnet, und zwar bezeichnet man erst durch die Zahl der Schläge die horizontale Lage, in welcher der Buchstabe steht, dann seinen Platz in dieser Reihe. Um zum Beispiel das Wort „ich“ zu bezeichnen, klopft man zweimal, kurze Pause, dreimal, längere Pause; einmal, kurze Pause, dreimal, längere Pause, zweimal, kurze Pause, zweimal. Eine langwierige Prozedur, aber Eingekerkerte haben Zeit im Überfluss; ganze lange Erzählungen werden auf diese Weise mitgeteilt. Nicht nur die Zellennachbarn können sich derart verständigen, sondern der Schall ist oft in weitabgelegene Zellen, wenn sie eine gemeinsame Mauer haben, hörbar. Der Übersetzer.]

Es ist schwer, meine Freude zu beschreiben, als ich die wohlbekannten Laute vernahm und glaubte, dass sie mir galten. Aber ich sollte mich bitter täuschen. Als ich durch Klopfen antworten wollte, sah ich alsbald, dass es nicht mir galt, sondern dass zwei Freunde sich hier unterhielten und auf meine Versuche, mich ihnen „vorzustellen“, nicht antworteten. Dieses Klopfen war in der Feste streng verboten, und die beiden wollten einen dritten, ihnen Unbekannten nicht in ihre Gesellschaft aufnehmen, weil sie fürchteten, bloßgestellt und der Möglichkeit, miteinander zu verkehren, beraubt zu werden. Ich musste mich darauf beschränken, zuzuhören, was sich die beiden in ihren kurzen Gesprächen mitzuteilen hatten. Es waren stereotyp wiederkehrende Sätze: „Guten Tag!“ – „Wie hast du geschlafen?“ – „Was treibst du?“ – worauf die Antwort erfolgte: „Guten Tag!“ – „Gut.“ – „Trinke Tee.“ Aber selbst um den Austausch derart nichtiger Phrasen beneidete ich die beiden. Ich erfuhr nicht einmal, ob da ein Mann und eine Frau miteinander sprachen oder zwei Männer.

Ich weiß nicht genau, wie lange es dauerte, bis ich zum ersten Mal verhört wurde, aber es sind sicher acht bis zehn Tage gewesen. Bis zu diesem Tage hatte man mich, seit ich in Russland war, nicht nur nicht verhört, sondern man hatte nicht einmal nach meinem Namen gefragt. Wie eine Sache, wie ein Postpaket, das von auswärts kam, wurde ich mit den entsprechenden „Begleitscheinen“ von einer Hand in die andere gegeben, ohne dass man sich für meinen Namen interessierte. Die Gendarmen schienen zu wissen, dass ich den Namen Buligin angenommen hatte, während ich in Wirklichkeit Deutsch sei; aber was ich eigentlich verbrochen, wussten meine Schutzengel nicht und schienen sich auch nicht dafür interessiert zu haben. In der Peter-Pauls-Feste bedurfte es auch eigentlich keines Namens; man redete mich hier in unpersönlicher Form an, oder richtiger, man redete überhaupt nicht, man verständigte sich einfach durch Gebärden.

* * *

Der Staatsanwalt als Landsmann

Eines Morgens wurden mir meine Kleider gebracht. Ich glaubte, es handle sich um den üblichen Spaziergang, wurde aber in ein Zimmer geführt, wo an einem mit blauem Tuche bedeckten Tische drei Herren in der Kleidung der Justizbeamten saßen. Mir wurde ein Stuhl angeboten, und einer der Beamten erklärte mir, er sei der Untersuchungsrichter „für besonders schwere Fälle“ am Petersburger Gerichtshof, Olschaninoff, dann stellte er den einen seiner Genossen als den Staatsanwalt Murawjeff [Den jetzigen Justizminister.] vor; den Namen des dritten erfuhr ich nicht.

Es begann das Verhör. Auf die Frage nach meinem Namen usw. antwortete ich sofort wahrheitsgemäß. Ich war bereits vorher zu dem Schlusse gekommen, dass ich nichts mehr zu verlieren und nichts zu hoffen hatte. Dann erzählte ich den wirklichen Verlauf des Attentats gegen Gorinowitsch, wobei ich natürlich keinen Namen Unbeteiligter nannte und nicht im geringsten versuchte, mich zu entlasten; ich wusste, dass ich niemand mehr helfen und noch weniger schaden konnte, wenn ich die volle Wahrheit sagte, weil alle irgend verdächtigen Personen, wie bereits erwähnt, schon fünf Jahre vorher abgeurteilt waren; mich selbst konnte ich ebenso wenig belasten wie entlasten, meine Strafe war ja von vornherein durch die Bedingungen der Auslieferung, die zwischen Russland und Baden vereinbart waren, bestimmt. Es blieb mir also nur übrig, im Interesse der historischen Wahrheit diese Episode unserer Bewegung richtig darzustellen. Das glaube ich auch erreicht zu haben.

Während des Verhörs, das der Untersuchungsrichter leitete, stellte auch der mir unbekannt gebliebene Beamte Fragen an mich. Es ging mir mit diesem Manne ähnlich wie mit Professor Thun in Freiburg – ich erkannte ihn nicht sofort; später zeigte es sich, dass ich ihn von Kiew her kennen musste, wo er 1877 in meinem Prozesse eine Rolle spielte; sein Name war Kotljarewski. Damals war er Vertreter des Staatsanwalts, jetzt bekleidete er den gleichen Posten am Appellationsgerichtshof in Petersburg, wo er speziell die politischen Prozesse zu leiten hatte. Obwohl dieser Mann bei den Revolutionären im schlechtesten Rufe stand und auch mit einem Attentat von Osinski und Genossen (im Februar 1878) bedroht wurde, freute ich mich gewissermaßen, ihm hier in der finsteren Peter-Pauls-Feste zu begegnen, es war immerhin ein bekanntes Gesicht, ein Landsmann aus Kiew. Auch er verhielt sich freundlich gegen mich, und bald hatten wir ein Gespräch angeknüpft und erzählten uns unsere Erlebnisse in den letzten Jahren. Um den Untersuchungsrichter, der unterdessen das Protokoll aufsetzte, nicht zu stören, setzten wir uns abseits nieder und plauderten in aller Gemütlichkeit. Er bemerkte, dass ich mich stark verändert hätte, seit wir uns zuletzt gesehen. „Nicht nur äußerlich, meine ich, aber auch Ihr Charakter hat sich stark verändert“, sagte er.

Das mochte stimmen. Als sehr gescheiter und durchtriebener Mensch zeichnete sich Kotljarewski stets durch scharfe Beobachtung aus, und diese Eigenschaft wusste er vorzüglich bei den politischen Prozessen auszunützen.

„Erinnern Sie sich, was für ein Hitzkopf Sie damals waren? Wie Sie einmal mir beinahe ein Tintenfass an den Kopf geworfen hätten?“

Ich konnte mich dieses Vorfalls noch genau erinnern und merkte sofort, warum er darauf zurückkam. Es handelte sich darum, dass ich während meiner Haft in Kiew im höchsten Grade nervös erregt war, furchtbar heftig und reizbar, und zum Teil aus diesem Grunde, zum Teil als Mitglied der „Buntari“ speziell daran festhielt, dass bei jeder Gelegenheit die Kampfesstellung gegen alles, was Behörde heißt, kundzugeben sei; da kam es einmal zu einem Zusammenstoß zwischen mir und Kotljarewski: er bestand darauf, dass ich das Protokoll unterschreibe, was ich unbedingt verweigerte. In höchster Wut ergriff ich das Tintenfass und war bereit, es ihm an den Kopf zu werfen, wenn er mich nicht in Ruhe ließe. Er bemerkte meine Absicht, bewahrte aber seine Ruhe, rief den Schließer und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Als der Mann sich eiligst entfernte, glaubte ich, der Staatsanwalt lasse die Wache holen, um mich in den Karzer zu sperren. Wie groß aber war meine Verwunderung und Freude, als nach einigen Minuten die Tür sich öffnete und mein Freund Stefanowitsch auf der Schwelle stand, der im gleichen Gefängnis saß, ohne dass ich ihn bisher hätte sehen können. Es war eine ungemein freudige Überraschung für uns, als wir einander erblickten.

„Haben Sie die Güte, Ihren Kameraden zu beruhigen“, wandte sich Kotljarewski an Stefanowitsch, „seine Nerven scheinen überreizt zu sein.“

Schon damals lernte ich die Gewandtheit des Mannes schätzen und sagte ihm jetzt, er habe mich in Kiew gentlemanlike behandelt, was ihm sehr angenehm zu sein schien.

Im Verlaufe des Gesprächs drückte ich ihm meine Verwunderung darüber aus, dass, obgleich ich von Deutschland als gemeiner Verbrecher ausgeliefert sei, man mich nach der Peter-Pauls-Feste gebracht hatte, wo doch bekanntlich nur Staatsverbrecher gehalten werden.

„Auch begreife ich nicht“, fügte ich hinzu, „warum man mich nach Petersburg gebracht hat, während doch die Tat, deren ich angeklagt bin, in Odessa stattgefunden hat, und dem Gesetze nach hat der Prozess dort stattzufinden, wo die Tat begangen wurde.“

Darauf gab mir Kotljarewski keine Antwort. Dagegen versprach er, sich dafür zu verwenden, dass mir die Möglichkeit geboten werde, mich aus eigenen Mitteln zu beköstigen, er würde darüber mit dem Direktor des Polizeidepartements Plehwe sprechen.

Kurz darauf wies mir Oberst Lesnik eine bequemere Zelle im ersten Stockwerk an und behandelte mich auch sonst fortan etwas besser. Zwei Tage nach jenem Verhör teilte er mir mit, dass mein Geld und mein Gepäck aus dem Polizeidepartement eingetroffen seien und ich mir jetzt Lebensmittel und Tabak anschaffen könne. Ich freute mich besonders darauf, dass ich meine Brille erhalten würde.

* * *

Der grausame Arzt

Der grausame Arzt

Doch stellte sich heraus, dass es dazu einer Anordnung des Gefängnisarztes bedurfte. Dieser erschien denn auch bald. Es war ein Greis von 60 bis 70 Jahren und hatte den Rang eines Generals; er war bekannt als roher und geradezu grausamer Patron, wofür er mir alsbald den Beweis lieferte. Er tat mir die Augenlider in die Höhe, streifte mich mit einem drohenden Blick und erklärte kurzerhand, ich hätte durchaus normale Augen und brauche keine Brille. In Wirklichkeit aber leide ich nach Ansicht hervorragender Augenärzte an einer seltenen Anomalie der Augen und muss schon seit dem achtzehnten Lebensjahr eine Brille beim Lesen benutzen.

Die Weigerung des Gefängnisarztes erregte mich aufs äußerste, brachte mich der Verzweiflung nahe. Ich war bereit zu schreien, zu flehen und zu fluchen, nur mit Mühe konnte ich mich beherrschen.

„Ich bitte Sie, Sie irren unbedingt, ich kann wahrhaftig ohne Brille nicht eine Zeile lesen!“ rief ich. „Bedenken Sie doch, was Sie tun: Sie verurteilen mich zu der schlimmsten Folter, indem Sie mir die einzige Zerstreuung rauben, die hier zulässig ist!“ Es half alles nichts, der Mann blieb unerschütterlich und wiederholte stumpfsinnig die Phrase: „Nein, Sie brauchen keine Brille“; damit ging er. Ich ballte krampfhaft die Fäuste, ohnmächtige Wut erfüllte mich. Noch ein Augenblick, und ich hätte die Selbstbeherrschung verloren...

Doch was blieb mir übrig? Ich musste auch das ertragen. Was erträgt der Mensch nicht alles? Aber jedes Mal, wenn ich an diesen Arzt in der Rolle des Henkers dachte, wallte mein Blut auf. Es blieb mir als einziges Zerstreuungsmittel die Zigarette, sie wurde mein Freund und Genosse in der Einsamkeit. Für Gefangene ist überhaupt das Rauchen ein Hochgenuss, man fühlt sich dabei weniger verlassen, verstoßen.

* * *

Eine flüchtige Bekanntschaft

Eine flüchtige Bekanntschaft

Wieder schleppte ich meine Tage in qualvoller Untätigkeit hin ... Da drangen eines Morgens Laute an mein Ohr! Es wurde geklopft, und zwar in meiner nächsten Nähe. „Gilt es mir?“ Ich antwortete sofort mit den bekannten Zeichen durch einige Schläge an die Wand. Es galt mir. Welche Freude! Ich werde erfahren, wer von den Kameraden hier sitzt, werde mit einem Menschen Gedanken austauschen ... „Wer sind Sie? An welchem Prozess beteiligt?“ entziffere ich die Laute. Ich ergreife den Kamm, den einzigen beweglichen harten Gegenstand, der im Gefängnis zulässig ist, und klopfe meinen Namen. Mein Partner ist erstaunt: „Wie kommen Sie hierher?“ fragte er. „Und wer sind Sie?“ klopfe ich, „Kobiljanski“ war die Antwort.

Ich war nicht minder erstaunt, ihm hier, wenn man sich so ausdrücken darf, zu „begegnen“. Persönlich hatten wir uns nicht kennen gelernt, doch wusste ich, dass er wegen Teilnahme an verschiedenen terroristischen Unternehmungen im Jahre 1880 zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt wurde und vor längerer Zeit schon nach den sibirischen Bergwerken auf der Kara deportiert worden war. Wie kam er also nach der Peter-Pauls-Feste? Ich brannte vor Ungeduld, zu erfahren, was geschehen war. Aber ebenso ungeduldig war er, zu erfahren, wie es kam, dass man mich eingefangen. Ich musste nachgeben. Jedoch kaum hatte ich ihm in möglichst kurzen Sätzen mitgeteilt, dass man mich in Deutschland abgefasst und ausgeliefert hatte, wurde ich durch den Ruf unterbrochen:

„Sie klopfen?!“

Ich sprang auf und blickte mich um: vor mir stand Oberst Lesnik in Begleitung einiger Gendarmen; man hatte mich beobachtet, in aller Stille die Tür geöffnet und mich überrascht. Ein Ausweichen gab es nicht, da ich ja auf frischer Tat ertappt wurde.

„Dass Sie es wissen: wenn Sie sich noch einmal unterstehen, Ähnliches zu treiben, so kommen Sie wieder in das Erdgeschoss, und ich entziehe Ihnen die Erlaubnis, zu rauchen und spazieren zu gehen.“ Damit ging er.

Ich fühlte mich in der Lage eines Schulbuben, den man wegen einer Unart abgekanzelt hat. Das Klopfen wird überall in den Gefängnissen verboten, aber es ist ein menschliches Bedürfnis, wie das Sprechen für jeden Menschen. Vorläufig musste ich jedoch die Hoffnung aufgeben, zu erfahren, warum Kobiljanski aus Sibirien zurückgebracht ward. [Später erfuhr ich darüber folgendes: Im Mai 1882 waren einige der politischen Verbrecher aus dem Kerker auf der Kara entsprungen; sie wurden bald wieder eingefangen. Darauf wurden die furchtbarsten Maßregeln in jenem Kerker eingeführt und beschlossen, die „besonders gefährlichen Elemente“ fortzuschaffen. Man wählte nach den blödesten Motiven dreizehn Mann, von denen nur vier an der Flucht teilgenommen, und schaffte sie nach der Peter-Pauls-Feste und später nach Schlüsselburg, wo ein besonderes Gefängnis für politische Verbrecher mit geradezu entsetzlichem Regime eingerichtet wurde. Unter diesen befand sich Kobiljanski, obwohl er nicht an der Flucht teilgenommen hatte. Fast alle diese Unglücklichen fanden in der Schlüsselburger Feste ihren Tod: Butsinski, Gelis, Ig. Iwanoff, Kobiljanski, Jurkowski und Tschedrin. Nur einer lebt noch – Michael Popoff.]

Kurze Zeit nach diesem Vorfall wurde mir zu ungewohnter Stunde mein Anzug gebracht. Ich nahm an, dass es einem Verhör gelte. Doch nein, man schien mich ganz fortschaffen zu wollen: es erschien der Gendarmeriekapitän, der mich von der Bahn hergebracht hatte, mein Gepäck wurde herbeigeschafft.

„Wohin geht es, nach Odessa?“ Der Offizier gab keine Antwort.

„Wahrscheinlich führt man mich zur Bahn“, dachte ich, als ich in Gesellschaft des Kapitäns in der Droschke saß.

Es war einer jener Übergangspunkte während der „weißen Nächte“ in Petersburg, wo man sich nicht klar wird, ob es dämmert oder tagt. Das Wetter war herrlich, und ich fühlte mich erleichtert bei dem Gedanken an die Reise nach Odessa. Doch nein, der Wagen schlägt einen anderen Weg ein, es geht nicht nach dem Bahnhof. Bald hielten wir im Hofe eines gewaltigen Steinbaues, es war das Untersuchungsgefängnis.

* * *

VII. Veränderte Gefängnisordnung

VII. Veränderte Gefängnisordnung

Als der Gendarmerieoffizier mich dem Gefängnisdirektor übergab, deutete er mit dem Finger auf eine Stelle in dem Begleitschein. Jener fixierte mich hierauf scharf: es war klar, dass es sich um die Warnung handelte, mich streng zu überwachen wegen meiner früheren Flucht.

Ich sah sofort, dass die Gefängnisordnung hier minder scharf war: meine Habseligkeiten wurden mir, nachdem sie noch einmal visitiert waren, in die Zelle gebracht. Als ich sie zu Gesichte bekam, sah ich vor allen Dingen nach, ob das verborgene Geld und die Schere noch vorhanden waren, und richtig, ich fand sie! Trotz der eifrigen Untersuchung in der Feste und hier hatte man sie ebenso wenig gefunden wie bei den früheren Visitationen. Die Schere versteckte ich auf alle Fälle wieder, die deutschen Banknoten wollte ich wechseln, um wenigstens einen Teil des Geldes zur Verfügung zu haben. Das war freilich nicht so einfach! Ich begann die Schließer zu beobachten; es waren ihrer drei auf dem Korridor, an dem meine Zelle lag. Am zugänglichsten schien mir der, welcher mein Gepäck untersucht hatte, und ich beschloss, ihn zu kapern. Ich holte das Geld aus dem Versteck und rief den Mann, als er Dienst hatte, in meine Zelle.

„Was wünschen Sie?“ fragte er eintretend und die Türe hinter sich schließend.

„Haben Sie mein Gepäck richtig durchsucht, als man mich hier einlieferte?“

„Ja freilich! Was ist los?“ Er tat ganz erschrocken.

„Ei, nichts Besonderes“, beruhigte ich ihn. „Nur muss ich Ihnen sagen, dass Sie nicht zu suchen verstehen. Da sehen Sie, das Geld war dabei, Sie haben es nicht gefunden.“ Damit hielt ich ihm die Banknoten unter die Nase.

„Das kann nicht sein, ist ganz unmöglich! Ich habe alles durchsucht. Wo hatten Sie es versteckt?“

„Nun, das ist mein Geheimnis. Aber jetzt passen Sie mal auf: es ist deutsches Geld; wenn man es wechselt, gibt es ungefähr 50 Rubel; nehmen Sie es, und wenn Sie abgelöst werden, gehen Sie damit nach einer Wechselstube – es hat deren viel auf dem „Prospekt“ – und lassen es wechseln. Die Hälfte gehört Ihnen, das übrige mir. Einverstanden?“

„Gut, ich besorge es.“ Er nahm das Geld und ging.

„Er beißt an!“ dachte ich bei mir und begann alsbald daraufhin Pläne zu schmieden. Ich wusste aus früherer Erfahrung, dass vor allem geheime Verbindungen mit der äußeren Welt herzustellen sind. Wir Revolutionäre hatten schon wiederholt solche Verbindungen hergestellt, indem die Schließer gegen hohe Belohnung es unternahmen, Briefe hin und her zu befördern? [Im Süden, in Kiew, nannten wir einen solchen Schließer „Brieftaube“.] – Als ich jetzt sah, wie leicht der Mann auf meinen Vorschlag einging, überlegte ich alsbald weitere Schritte. Nach einigen Tagen, sagte ich mir, versuchen wir es mit einem Brief, den er zur Post schafft, dann schicke ich ihn mit einem Auftrag an einen meiner Bekannten; ist erst die Verbindung hergestellt ... wer weiß, vielleicht wird etwas daraus ...

* * *

Ein fehlgeschlagener Plan

Ein fehlgeschlagener Plan

Am Vormittag hatte ich dem Schließer das Geld übergeben, und den ganzen Tag war ich ungemein erregt. Der Mann schaute mehrere Mal durch das Guckloch in der Türe, lächelte und nickte mir zu, was ich in der gleichen Weise erwiderte. Gegen Abend kam er jedoch wieder in meine Zelle und brachte das Geld zurück.

„Nehmen Sie, ich fürchte hereinzufallen ... Sehen Sie, da ist vor kurzem ein Kollege hereingefallen, der hatte zwei Uhren bei sich, die man fand, und er wurde entlassen ... Sehen Sie, der Dienst ist hier nicht schlecht, 25 Rubel bekommen wir monatlich; so etwas findet man nicht leicht wieder. Nein, ich fürchte mich, nehmen Sie es zurück ... ich habe Familie.“

Natürlich drang ich nicht weiter in ihn, weil ich wohl wusste, dass wenn der Mann keine Courage hat, er jedenfalls sich nicht zur „Brieftaube“ entwickeln wird. Da ich aber auf diese Weise keine Möglichkeit mehr hatte, das Geld insgeheim wechseln zu lassen, forderte ich ihn auf, die Scheine dem Verwalter zu übergeben, damit dieser sie zu dem übrigen Gelde lege.

„Sagen Sie ihm. Sie hätten es beim Durchsuchen meiner Sachen gefunden.“

„Nein, das geht nicht, es würde Skandal geben, weil ich nicht gleich ablieferte. Ich will lieber die Wahrheit sagen, dass Sie es mir erst jetzt übergeben haben.“

So waren meine Luftschlösser in Nebel zerronnen. Das Geld wurde dann richtig in Verwahrung genommen, ohne dass man weitere Nachforschungen unternommen hätte.

Meine Bücher wurden mir in einigen Tagen übergeben, und auch die Gefängnisbibliothek durfte ich benützen. Man kann sich denken, wie ich nach der langen Entsagung in der Feste mich in die Lektüre vertiefte. Auch Schreibzeug wurde mir bewilligt. In mancher Beziehung hatte ich es also besser in diesem Gefängnis als in der Peter-Pauls-Feste. Doch gab es auch manche Schattenseiten. Die kleinen Zellen mit den steinernen Fußböden wurden in der Sommerhitze zu wahren Backöfen; in der Zelle war es schwül zum Ersticken und staubig. Auch die Kost stand quantitativ und qualitativ der in der Feste nach. Am schlimmsten aber stand es mit den „Spaziergängen“; man stelle sich einen riesigen Kreis vor, der durch Zäune, die im Zentrum zusammenliefen, in eine Anzahl Sektoren geteilt ist; in diesen „Viehverschlägen“ ließ man uns herumlaufen; man sah dabei nur die Bretterzäune und ein winziges Stückchen Himmel. Allerdings durften wir alle Tage dreiviertel Stunden auf diese Weise Luft schöpfen, aber auf die Dauer wurde es recht fad, in dem „Verschlage“ sich zu „erholen“.

Im Gegensatz zu der unheimlichen Stille in der Peter-Pauls-Feste ging es hier ungemein lebhaft zu. Von allen Seiten hörte man Geschrei und Lärm. Die Fenster des Korridors führten nach der Straße hinaus, und so drang das Geräusch des Straßenlebens oft in die Zelle; man hörte die Wagen vorüberrasseln und das Schreien der Straßenverkäufer, oder ein Leierkastenmann gab seine Melodie zum Besten. Zuweilen träumte man sich in die Freiheit zurück und fühlte umso schwerer die Last des Kerkerlebens.

* * *

Besuch des Ministers

Besuch des Ministers

Eines Tages ging es besonders lebhaft auf den Korridoren zu; es wurde geputzt, gereinigt, ausgebessert; man schien sehr hohen Besuch zu erwarten. In der Tat erfuhr ich alsbald, dass der Justizminister Nabokoff das Gefängnis visitieren würde. Bald darauf erschien er denn auch in meiner Zelle, von einer zahlreichen Suite begleitet. Als ihm mein Name genannt wurde, begrüßte er mich und sagte:

„Ich habe Ihre Aussagen gelesen; – sie haben mir sehr gefallen, weil sie wahrhaftig zu sein scheinen. Ich würde wünschen, dass Sie vor Gericht auch so aussagen.“

Ich antwortete ihm das gleiche, was ich bereits oben über meine Aussagen bemerkt habe, nämlich, dass es mir dabei nur auf die Feststellung der historischen Wahrheit ankomme.

Er ging, kehrte jedoch noch einmal wieder und stellte ein paar gleichgültige Fragen, aber es sah aus, als wollte er eigentlich von ganz anderen Dingen reden. – Beim Sprechen beugte er sich etwas vor und hielt die Hand ans Ohr; sein ganzes Benehmen war schlicht und einfach.

* * *

Staatsgeheimnis

Staatsgeheimnis

In der Suite befand sich auch Kotljarewski; er blieb einen Augenblick zurück und sagte mir, dass er mit mir sprechen wolle, wenn der Minister fort sei; nach einiger Zeit wurde ich denn auch zu ihm in einen Raum geführt, der als Schulzimmer diente.

„Ich habe kein Verhör mit Ihnen anzustellen, sondern ich möchte einfach mit Ihnen plaudern, alte Erinnerungen auffrischen“, sagte Kotljarewski. Wir setzten uns auf eine der Schulbänke und waren bald in eifriges Gespräch vertieft.

An eine Bemerkung meinerseits anknüpfend, kam Kotljarewski auf die Frage zu sprechen, die ich bei unserer ersten Unterredung an ihn gerichtet hatte, warum man mich in die Peter-Pauls-Feste gesperrt hatte?

„Ja, sehen Sie, da kamen höchst wichtige Staatsinteressen in Erwägung“, meinte er. „Die Sache ist die: werden Sie vor ein gewöhnliches Gericht gestellt und nur wegen des Attentats gegen Gorinowitsch angeklagt, so werden Sie zu acht bis zehn Jahren nach Sibirien verdonnert. Das aber war nicht genehm in höheren Kreisen.“