Stolps Reisen: Damals und heute, von den Anfängen bis zum Massentourismus

- -

- 100%

- +

Am Uferweg saßen schwarze Gestalten. Afrika ist eben nicht weit. Manche von ihnen verkauften „Krims-Krams“, andere taten gar nichts. Am Strand waren noch mehr „Touris“ – ältere Frauen trugen ihre BHs häufig mit nur einem Träger, damit sie oben herum schön braun wurden. „Warme“ Pärchen stolzierten einher, und Nackte gab es in allen Farbschattierungen: weiß, rot-verbrannt, braun und schwarz. Die meisten waren Männer; manchmal waren sie schon ziemlich runzelig.

Einer dieser Nackten stand im seichten Wasser und rauchte gemütlich eine Zigarette. Die Polizei überwachte alles von einem stabilen Auto aus, und die Boys vom „Roten Kreuz“ hatten die rote Fahne gehisst: „Nicht ins Meer gehen!“, hieß das. Fast alle hielten sich daran: O Wunder!

Stolps machten einen Ausflug zum „Palmitos Park“. Das war eine in den Bergen gelegene Mischung aus Botanischem Garten und Zoo. Der Eintritt kostete neunundzwanzig Euro fünfzig. Man sah tropische und subtropische Pflanzen sowie viele Tiere: lustige Erdmännchen (einer hielt Wache), bunte Papageien, laute Affen, elegante Adler, komische Marabus, sportliche Delphine und viele andere.

Am lustigsten war eine Delphinschau. Delphine sind große Tiere, die durch das Wasser zischen. Hier waren sie dressiert und führten allerhand Kunststücke vor. Sie sprangen aus dem Wasser in beeindruckende Höhen, winkten, fingen Bälle, ließen auf sich reiten und vieles mehr. Für jedes ihrer Kunststücke bekamen sie am Beckenrand einen Fisch: „Schwapp!“

Silke und Andor waren sich einig: „Die tun was für ihre Gäste auf ‚Gran Canaria“. „Maspalomas“ und „Playa del Inglés“ waren überzogen mit „Supermercados“. Hier konnte man Wein, Cracker, Schinken und überhaupt alles kaufen. Der den Stolps nächste Supermarkt befand sich übrigens direkt in der Hotelanlage. Die Bewohnerin des Nachbarbungalows riet jedoch, zu „Faro 2“, ein Stück inseleinwärts, zu gehen. Als Silke und Andor, dem Rat folgend, dort ankamen, sahen sie eine Investitionsruine.

„Faro 2“ war einmal ein riesiges Einkaufszentrum und war nun von den meisten seiner Mieter verlassen. Über leere Flächen dröhnte laute Musik, ein paar Geschäfte und Restaurants waren noch da. Aber der Supermercado war wie so vieles andere weg. Es war ein Bild des Jammers! Das „Tourigeschäft“ schien ziemlich schnelllebig zu sein!

Zum Wetter: Auf „Gran Canaria“ ist natürlich immer Wetter. Oft aber ist es in den Bergen anders als an der Küste, wo es selten regnet. Auf der Insel war es nur geringfügig wärmer als daheim in Deutschland. Das lag daran, dass es zu Hause für die Jahreszeit zu warm und auf „Gran Canaria“ eben zu kalt war.

Zur Mandelblütenzeit (Mitte Februar) konnte man nach „San Bartolomé de Tirajana“ fahren. Das liegt achthundertfünfzig Meter hoch in den Bergen, und wenn man „Glück“ hatte, stürmte und regnet es dort wie in den Alpen. Dann bestieg man am besten den Bus wieder, der über eine serpentinenreiche Strecke das schöne Bergdorf gerade erklommen hatte und rumpelte zurück nach „Maspalomas“, wo es warm war und die Sonne schien. Alles in allem kam man so zu einem dreistündigen Ausflug.

Auf „Gran Canaria“ ließen sich manche Erinnerungen auffrischen. Am Ostende von „Playa del Inglés“ konnte man auf einer Promenade wandeln und dabei – wenn man Richtung „Faro“ ging, auf der linken Seite das Meer und rechts schöne Bungalows oder Hotels bewundern. Hier hatten Silke und Andor einst mit ihren Kindern Urlaub gemacht! Das Hotel von damals („Euro Palace“) stand noch. Am Strand war mittlerweile eine Mole nach der anderen aufgeschüttet worden, und dazwischen befanden sich wunderbare Badebuchten. Es war auch gar nicht voll.

Auch „Puerto Rico“ sahen sie wieder. Hier hatten sie einst ein Ferienhäuschen gehabt. Damals standen an einer Stelle dort ein paar Reihenhäuschen, mittlerweile waren Riesenhotels die Berge „emporgeklettert“, und der Strand war aufgeschüttet worden. Hier bräunten sich jetzt Urlauber. „Puerto Rico“ – das einstige Dorf – war ein richtiger Hafen geworden. Den beiden Stolps fiel ein, dass sie seinerzeit mit einem alten Auto die Insel auf schlechten Straßen umrundet hatten. Unterwegs (als das Auto „streikte“) hatte sie ein Polizist im Plastikhelm (noch von der „Guardia Civil“?) streng ermahnt. Silke kamen die Tränen.

Zu dieser Zeit löste in Spanien König Juan Carlos den General Franco, der 1975 gestorben war, als Staatsoberhaupt ab, und das Land wandelte sich zu einer Demokratie. Als Geheimtipp galt übrigens ein Besuch im Fischrestaurant „Käpt‘n Mogán“ in „Puerto de Mogán“. Da waren sie wieder hingefahren. „Puerto de Mogán“ lag „am Ende der Welt“, war damals ein kleiner Fischerhafen, und in einer Obstplantage schenkte ihnen ein Bauer eine Papayafrucht – etwas völlig Neues für sie.

Nun war alles weg, „Puerto de Mogán“ war ein hektischer Ort geworden, und man konnte auf einer neuen Autobahn schnell und bequem hinfahren. Geschäfte, Supermärkte, ein Touristenbüro: Alles war da.

Auch hier hatten die Stolps in einer anderen Zeit einmal Urlaub gemacht. Damals waren sie in einem weiteren Ort abgestiegen – hieß er „Platalavarca“ oder „Taurito“? Einstmals hatte es dort ein Hotel und einen einsamen Strand gegeben. Mittlerweile war an beiden Orten alles zugebaut: „Gran Canaria – wie haste Dir verändert!“ Alle Ursprünglichkeit war dahin – wenigstens an der Küste.

Manch einer wird fragen: „Wo bleibt das Positive?“ Dafür sind eigentlich die Reiseverlage und ihre Produkte zuständig. Aber bitte, wenn es sein muss, folgt hier eine positive Reisebeschreibung:

„Von ‚Puerto de Mogán‘ nach ‚Puerto Rico‘ fahren wir auf einem Schiffchen die Küste entlang. Rechts ist das blaue Meer, links die Steilküste von Gran Canaria. Am Schiff kann man direkt einchecken – für nur sechs Euro. „Uno“, „dos“, „tres“, zählt ein freundlicher canarischer Seemann, und schon ist man an Bord. Vom Meer her weht eine laue Brise, während das Boot bald schnell dahingleitet. Am Horizont erkennt man einige Schiffe. Das Meer ist unendlich weit, und irgendwo da hinter dem Horizont liegt der Äquator. Wir fahren an sonnigen Stränden vorbei, wo sich fröhliche Urlauber erholen. Endlich kommen wir in den Hafen von ‚Puerto Rico‘ und gehen an einer Mole an Land. Wir suchen ein uriges Fischrestaurant auf, bestellen gegrillte Sardinen und canarische Kartoffeln: Köstlich! An uns vorbei schlendern heitere Urlauber. Sie sind gut ernährt, manche lustig bemalt, und vielen sieht man an, dass sie ihr Leben lang hart gearbeitet haben. Hier kann man alle Sprachen Europas und alle Dialekte Deutschlands hören – auch russisch und sächsisch. Einige der gerade ankommenden Bootstouristen betreten gleich wieder ein anderes Schiff, um Delphine in freier Wildbahn zu beobachten oder um auf hoher See zu angeln. Und fast alle tragen rote, blaue, gelbe, rosa oder grüne Plastikbändchen am Handgelenk: Sie haben zu Hause schon bezahlt und machen nun unbeschwert Urlaub: ‚All inclusive‘.“

So ließe sich auch locken!

Auf „Gran Canaria“ gibt es übrigens „Inselbusse“, mit denen man zu fast allen Orten fahren kann. Die Verkehrsgesellschaft heißt „Global“. Es gibt Linien mit Fahrplänen. Manchmal stimmen sogar die Abfahrtszeiten. Wer ein wenig Zeit und etwas Geduld hat, kann auf diese Art die Insel relativ preisgünstig erkunden.

Auch „Las Palmas“ ließ sich prima per Bus erreichen – von „Maspalomas“ aus etwas über eine Stunde. Die Stadt lag – im Unterschied zu „Maspalomas“ – unter einer dichten Wolkendecke. Es regnete sogar. Die Menschen hier schienen das jedoch zu kennen, denn viele hatten Regenschirme dabei. Dann klärte es wieder auf, und man konnte den blauen Himmel sehen.

Beherrschend ist eine riesige Kathedrale: „Santa Ana“. Diese wurde errichtet, nachdem die Ureinwohner Canariens (die „Guanchen“) endgültig geschlagen waren und Spanien sich die Inseln einverleibte. Mit dem Bau der Kathedrale hatte man im 15. Jahrhundert begonnen, und fertig wurde sie im 19. Jahrhundert. Die riesige Kirche wurde im gotischen Stil errichtet, und ihr gegenüber befindet sich der Amtssitz des hiesigen Bischofs. Die Kathedrale hat viele Kunstschätze und hält den Vergleich zu ihren europäischen „Schwestern“ aus.

Rund um das Bauwerk liegt die Altstadt: Ein prachtvolles Museum erinnert an die „Heldentaten“ von Columbus, und in manchen Innenhöfen befindet sich eine Tapasbar, oft ziemlich primitiv ausgestattet. Noch immer ist „Las Palmas“ Ausgangshafen nach Amerika, aber seine diesbezügliche Bedeutung von einst hat es wohl eingebüßt.

Im Übrigen standen viele Ladengeschäfte leer: „Las Palmas“ wirkte etwas melancholisch. Dazu passte das wieder einsetzende Nieselwetter, während am Ende des Ausfluges am „Faro“ von „Maspalomas“ die Sonne schien.

Der Abschied von der Insel war unbequem. Es schien, dass alle Welt an diesem Tage „Gran Canaria“ verließ – so voll war der Flughafen. Aber fast pünktlich saßen die Stolps in „ihrer“ Maschine und kamen nach fünf Stunden nur 15 Minuten verspätet zu Hause an.

Dieser Flug war sogar angenehm, denn neben beiden saß ein netter, hilfsbereiter Herr. Ende gut, alles gut.

(2014: Vorher und nachher)

Der Ritterschlag war erfolgt. Silke und Andor waren in Italien, Griechenland und Spanien gewesen. Sie gehörten spätestens jetzt zu jenen modernen Menschen, die sich in mühseligen Jahren wochenweise in Touristen verwandelten.

Beim Thema Tourismus konnten sie jetzt mitreden. Dazu brauchten sie Geld, Urlaub (später reichte auch ein „Sabbatical“), Geduld mit nervigen Kindern, Langmut bei unbequemen Unterkünften, keine Furcht vor Vorurteilen über fremde Länder, Hitzeaffinität, Freude an überfüllten Flughäfen, Spaß an immer mehr anderen Touristen und Bewunderung für immer neue, die Natur verschandelnde Bauwerke.

Nun waren auch Silke und Andor Stolp mit ihren Kindern unangefochtene Mitglieder jener Gemeinde, in der es heißt:

„Der Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres!“

1 Wikipedia

V. Offizielle Reisen

1. Israel

Israel existiert, weil Deutschland einst furchtbare Verbrechen an Juden begangen hatte. Danach fühlten viele offizielle Deutsche die Verpflichtung, Israel zu besuchen und Abbitte zu tun.

„Jerusalem“ zur Pessach-Zeit1: Eine deutsche Delegation lässt Felsendom, Grabeskirche, Klagemauer der Juden, Muslimviertel und Christi Leidensstraße Via Dolorosa – die ganze historische und religiöse Vielfalt dieser wahren Weltstadt – hinter sich und fährt auf den Herzlberg.

Dort besucht sie die Gedenkstätte „Yad Vashem“ zur Erinnerung an die von den Nazis ermordeten Juden. Nach den Berichten über die Tempelzerstörungen, über das längst vergangene Königreich der Tempelritter, den Besichtigungen der Überreste von Türken- und Britenherrschaft, den Diskussionen über die Kriege des 1948 wiedergegründeten Israel und nach Fragen zu den kaum lösbaren Konflikten der Gegenwart erscheint die Gedenkstätte wie ein Fingerzeig auf eine Hölle auf Erden – und das in einem Land, das selber so viel Elend sah und sieht. Die Hölle war in Europa, ging von Deutschland aus, und hier war das Heilige Land.

Die Besucher waren schon vor Betreten von „Yad Vashem“ betroffen oder beklommen. Doch der israelische Guide sagte der Gruppe trocken, dies sei eigentlich eine Gedenkstätte der Juden, und wenn es nach ihm ginge, brauchte sie kein Nichtjude – auch keiner aus Deutschland – je besuchen. Er hätte gehört, fügte er hinzu, gutmeinende Menschen aus Deutschland hätten aus ihrem Lande „Glatzen“ – rechtsradikale Jugendliche also – zur Therapie hierhergebracht. Davon halte er gar nichts. Diese Jugendlichen würden sich ohnehin nicht ändern. Was der Israeli nicht sagte, sicher aber dachte, war: „Wir wollen auch gar nicht, dass solche Leute in unsere Gedenkstätte kommen.“

Beim dann doch erfolgten Besuch der Gedenkhalle für 21 Todesstätten, dem Gang durch die Halle für die ermordeten Kinder und im Tal der Erinnerung an die einstigen jüdischen Gemeinden in Europa erschien die seinerzeitige heimatliche Diskussion über das „Holocaust-Mahnmal“ in Berlin problematisch. Dieses Denkmal hier, „Yad Vashem“, steht nicht für die ermordeten Juden im geläuterten Land der Täter, sondern die Juden haben es bei der Hauptstadt ihres nach 2000 Jahren wiedererrichteten Staates gebaut. Der „Holocaust” war die letzte – und grausamste – aller Verfolgungen, denen dieses alte und so lebendige Volk ausgesetzt war. Ihre Toten ehren sie nun in ihrem eigenen Land.

Es wird behauptet, deutschen Initiatoren für die Errichtung eines eigenen Denkmals an die ermordeten Juden in Europa sei die Idee in „Yad Vashem“ gekommen. Im Unterschied zu Jerusalem müsste in „Berlin“ ein Gedenkort entstehen, der sich primär an die Deutschen wendet. „Yad Vashem“ dagegen versucht, Andenken und Namen für die Opfer im eigenen Land zu sein. Die Nachfahren der Täter müssten demgegenüber wohl einen Gedenkort schaffen, der vor allem Scham und Trauer über die Verbrechen an einem anderen Volk als dem eignen ausdrückt.

Diese Verbrechen haben Namen wie „Auschwitz“, „Dachau“ oder „Theresienstadt“. Die Namen dieser Stätten müssen in „Berlin“ unbedingt genannt werden!

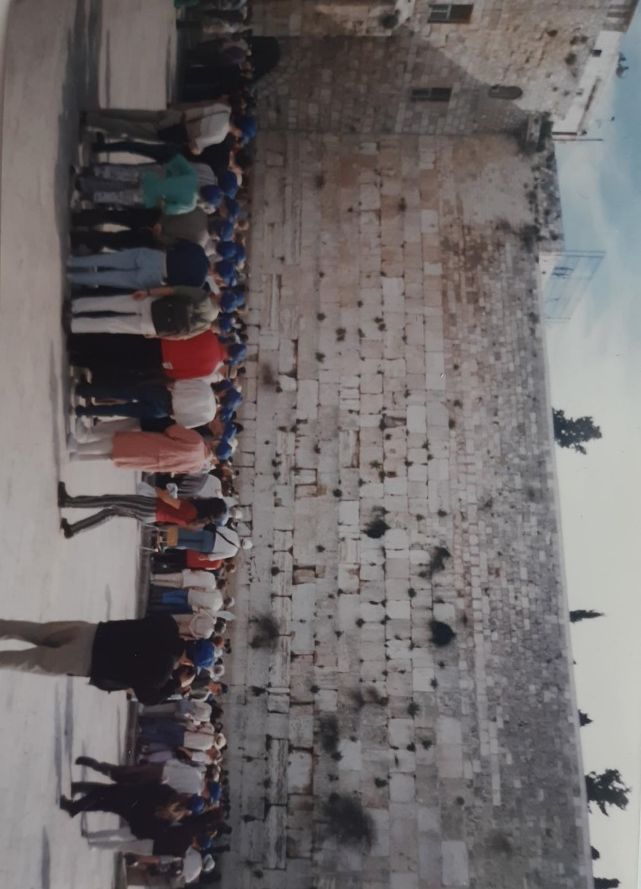

Klagemauer in Jerusalem

Der deutschen Delegation wurde klar: Bei der Diskussion über ein Holocaust-Mahnmal in „Berlin“ sollte nicht so sehr auf das Ausland – nicht einmal auf Israel – geschielt werden, um heraus zu bekommen, was man dort erwartet. Wenn die Deutschen innerlich bereit sind, sollten sie für sich und ihre Nachfahren eine Stätte schaffen, die über Trauer und Scham um die Mordstätten zugleich Warnung wäre vor dem seinerzeitigen Kulturverfall.

Als Stätte solcher Warnung wäre dieses Denkmal für das vereinte Deutschland auch staatspolitisch hilfreich. Damit so etwas gelingt, müsste die Debatte daheim ehrlicher, weniger rechthaberisch und nicht so pompös geführt werden wie bislang, fanden die deutschen Besucher Israels. Nachdem das Mahnmal in Berlin errichtet wurde, scheint dieses Ziel verfehlt worden zu sein.

Nach dem Besuch in „Yad Vashem“ versammelte sich die Delegation in ihrem Bus: Verweinte Gesichter, Stille. Der Israeli schien das nicht zu merken. Gleich an der nächsten Straße verteilten junge Juden Wahlkampfaufkleber für Shimon Peres: „Frieden jetzt“. – „Frieden wollen wir alle.“, sprach der Guide ins Mikrofon, „aber der Frieden muss auch sicher sein. Bei uns und bei den Palästinensern werden die Fundamentalisten mehr. Die Syrer wollen den Golan wieder. Dann sind Galiläa und ganz Israel ungeschützt. Und dahinter sitzt der Iran, unversöhnlich.“

Der Sohn Israels hatte die Delegation bewusst in die Gegenwart zurückgestoßen. Er und viele weitere der seinerzeitigen Juden glaubten, dass ihr Volk mit „Yad Vashem“ und anderen Gedenkstätten in Israel für die Opfer getan haben, was ihnen menschenmöglich ist.

So erschien den Besuchern zu Pessach in „Jerusalem“ der Gedanke absurd, die Halle für die ermordeten Kinder irgendwo und vielleicht sogar in „Berlin“ zu kopieren. „Yad Vashem“ war Ausdruck der Trauer der Juden über die bitterste Zeit ihrer Geschichte. Ein „Holocaust-Mahnmal“ in „Berlin“ dagegen müsste die Fassungslosigkeit der Deutschen über „Auschwitz“ ausdrücken: Dieses Mahnmal an der Spree sollte spezifisch für die Deutschen da sein, und die sollten weder Staatsoberhäupter noch andere Gäste drängen, dorthin zu gehen.

So dachten deutsche Besucher damals.

Aber die israelischen Gastgeber schlugen ganz andere Töne an. Nach „Yad Vashem“ wurde die deutsche Delegation von einem Mitarbeiter der Stadt „Jerusalem“ empfangen. Der erfuhr, dass den Gästen die Städte „Berlin“ und „Potsdam“ bekannt waren. Auf Deutsch intervenierte er da: „Kennen Sie den? – Ein reicher Mann geht in ‚Berlin‘ am Kurfürstendamm in einen Autosalon, um einen Mercedes zu kaufen. Der Verkäufer empfiehlt: ‚Nehmen Sie den hier. Da sind Sie in einer halben Stunde in Potsdam.‘ Darauf der Kunde: ‚Potsdam – was soll ich denn in Potsdam?‘“

Die Deutschen verstanden: Das Leben geht weiter.

(1993, 1996)

2. USA

Die USA galten lange Zeit in Deutschland als das gelobte Land schlechthin. Insbesondere das Hochschulwesen galt als vorbildlich. Und Experten waren sich sicher, dass die USA der Nabel der Welt sei, wenn es um ihr Gebiet, die Drogenbekämpfung, ging. Schließlich war es eine Sensation, dass diese Siegermacht von einst sich aufwändig einem eigentlich sie gar nicht betreffenden Thema, dem Nationalsozialismus, zuwandte.

Hutschenreuther in Boston

Also spürten viele und unterschiedliche einheimische Experten den Ruf „Auf nach Amerika! Alle pilgerten über den „großen Teich“.

Ein parlamentarischer Wissenschaftsausschuss aus Deutschland hatte Gutes über die Vereinigten Staaten von Amerika gehört. Er hatte sich sogleich auf den Weg in die USA gemacht. Es ging nach Massachusetts2. Dort wollten die Besucher lernen, wie man Hochschulen auf Niveau brachte. Frau Dr. Schlechter war Vorsitzende dieses Ausschusses. Der etwa zehn Jahre jüngere Abgeordnete Andor Stolp war Mitglied dieses Gremiums.

Die Abgeordneten landeten in „Boston“. Im dortigen Hotel „Colonade“ fand ein erstes „Briefing“ durch den deutschen Generalkonsul statt. Nach der Besichtigung vom „Freedom trail“, von „Quinci Market“ und vom „Common“ hatten die Volksvertreter schnell gelernt, dass die USA in dieser Gegend ihre ersten Schritte getan hatten. Die Besucher folgten einer Einladung eines amerikanischen Politikwissenschaftlers, der einst Mitglied des „American Council on Germany“ gewesen war. Diese Einladung zur Party im Garten hatte sie, Frau Dr. Schlechter, organisiert. Es gab Bowle, Erdbeeren und Krabben. Die Abgeordneten merkten: Sie waren in einer anderen Welt.

Dass hier die Uhren anders gingen, erkannten die Volksvertreter erneut, als sie in einem Restaurant in „Boston“ sonntags am Vormittag Bier trinken wollten. Es war elf Uhr. – „Männer!“, hatte Frau Schlechter gedacht, da klärte die Kellnerin schon die Besucher auf: „In Massachusetts sagt das Gesetz, dass erst ab zwölf Uhr Bier verkauft werden darf.“ Also mussten die durstigen Besucher warten. Frau Dr. Schlechter hatte das insgeheim gefreut.

Europäisch erschien den Besuchern später dagegen eine Art Wochenmarkt hier in „Boston“. Wie zu Hause hatten Händler auf der Straße Stände aufgebaut und boten ihre Waren (meist Landwirtschaftsprodukte) preis. Allerdings kamen den Beobachtern Zweifel, als sie einen schwarzen Fischhändler entdeckten: Ein potentieller Kunde näherte sich seinem Stand, zeigte auf einen bestimmten Fisch und fragte: „What’s that?“ – „It’s fish!“, bekam er zur Antwort und trollte sich daraufhin beleidigt vor sich hinmurmelnd.

Sehr ausführlich waren die Besuche und Gespräche beim „Massachusetts Institute of Technology“ („MIT“), der ersten Adresse in der Wissenschaftswelt jener Tage. Frau Schlechter staunte, wie spärlich die Arbeitszimmer auch hochberühmter Wissenschaftler eingerichtet waren und dass diese immer wieder durch Veröffentlichungen oder berufliche Erfolge ihrer Absolventen ihre wissenschaftliche Klasse beweisen mussten. Sie tauschte sich darüber mit Stolp aus.

Die amerikanischen Wissenschaftler stellten ihren Besuchern ihre Arbeiten vor. Dabei konnten die Gäste jenen Amerikanern, die aus dem Norden der USA kamen, durchaus folgen, den Südstaatlern jedoch weniger. Ihr Dialekt war für europäische Ohren schwer verständlich. Dr. Schlechter und Stolp sahen sich an, schmunzelten darüber und fanden, dass sie irgendwie auf einer Wellenlänge lägen.

Der Ausschuss wurde auch vom Senat und Repräsentantenhaus von Massachusetts empfangen, schließlich kam er aus dem freien Deutschland. Die Amerikaner wollten vor allem etwas von der „Insel der Freiheit im roten Meer“ („Berlin“) hören. Dem Gouverneur überreichte die Ausschussvorsitzende ein passendes Gastgeschenk. Es war die Nachbildung der „Freiheitsglocke“, hergestellt von der alten Berliner Porzellanmanufaktur „KPM“. Dem Gouverneur kamen Tränen der Rührung, und er rief: „Oh, Hutschenreuther!“ Dann fasste er sich und tat seinen Ärger über den „Boston Globe“ kund. Ständig würde er in diesem Blatt falsch dargestellt. Wenn das so weiter ginge, würde er die Zeitung „verbieten“.

Der Herr hatte einen Witz gemacht, denn er wusste natürlich, dass kein Gouverneur in den USA eine Zeitung verbieten konnte.

Der Ausschuss besuchte den Campus der berühmten Harvard-Universität. In einem gewaltigen Lesesaal imponierte es Stolp, dass auch seine eigenen wissenschaftlichen „Werke“ vorhanden waren. Er zeigte es voller Stolz seiner Ausschussvorsitzenden, und die nahm es wohlwollend zur Kenntnis.

In New York schließlich besichtigten die Parlamentarier die „State University New York“ und die „New School of Social Science“. „Schließlich wollen wir auch sehen, dass es in den USA nicht nur Eliteuniversitäten gibt. Für den wieder bevorstehenden deutschen Hausgebrauch wird das sehr beruhigend sein!“, ätzte Stolp, und Frau Dr. Schlechter fand, dass er Recht hatte.

Knallschoten in Orlando

Es ging die Kunde, die Vereinigten Staaten von Amerika könnten nicht nur Demokratie und Ökonomie besser als die Europäer, sondern auch die Erzeugung, den Konsum und die Bekämpfung von Drogen. Also pilgerten der Drogenbeauftragte einer deutschen Großstadt und sein Chef nach „New York“, „Washington“ und „Miami“, um die „Szenen“ dort zu studieren.

Die Sache fing komisch an: In „New York“ wollten die Amerikaner den Drogenreisenden aus Europa die Ankunft erleichtern, und so ließen sie deren vorher genau beschriebenes Gepäck vor dem sonstigen der Passagiere eines Riesenflugzeuges sofort in deren Hotel bringen. Als auch die „Drogenreisenden“ selber endlich im Hotel angekommen waren, öffnete der Vorgesetzte des Beauftragten seinen Koffer und – staunte: Das war nicht sein Gepäck, denn statt Hemden, Socken, Unterhosen und Schlipsen war darin Seifenpulver verstaut: X Pakete.

Der herbeigeeilte Beauftragte witzelte: „Das ist bestimmt alles getarntes Heroin!“ Doch der Vorgesetzte hatte schon die Fluggesellschaft informiert, und dort hieß es: „Da müssen wohl zwei gleiche Koffer vertauscht worden sein. Forschen Sie doch im Koffer bitte nach einer Adresse des Besitzers.“ Die Adresse wurde gefunden: „Das ist der Koffer von Herrn Meyer aus ‚Nürnberg‘. Der fliegt nach ‚Orlando‘ und ist noch völlig ahnungslos.“ – „‚Orlando?‘“ – „Ja“, kam die Antwort: „Kennen Sie das nicht: Da fliegen doch die Knallschoten alle hin!“

Nachts um vier stand ein livrierter Schwarzer vor der Hotelzimmertür, hielt einen Koffer in der Hand und erklärte mit breitem Grinsen: „Your luggage, Sir!“ Alles war wieder gut. – Aber was hatte der Herr Meyer aus „Nürnberg“ mit dem vielen Waschpulver in „Orlando“/Florida eigentlich vorgehabt?

Die Fachgespräche in „New York“ waren wenig ergiebig. Hier gab es wie zu Hause Jugendheime, in denen auch „gekifft“ wurde. Amerikanische Sozialarbeiter berichteten von ihren Kämpfen dagegen und von ihrer Hilflosigkeit. Es war wie zu Hause; Neues zu lernen war hier nicht.

Beim Laufen zwischen den Hochhäusern der großen Stadt verspürten die Besucher jedoch die Kälte. Es war Februar, und eiskalter Wind pfiff unablässig durch die Straßenschluchten. Diese waren menschenleer. Februar in „New York“: Kein Tourist war zu sehen!

Weiter ging es nach „Washington“, in die Hauptstadt.

Auch hier gab es zunächst eine Überraschung: Die beiden waren von der deutschen Bundesregierung in einem pittoresken Hotel untergebracht. Nach dem Frühstück stürmte der Beauftrage zu seinem Chef: „Mir ham’se die Aktentasche geklaut!“ – Was nun? Polizei holen, das Hotelpersonal alarmieren? Schließlich landeten die beiden am Schreibtisch des Hoteldirektors. Der fragte: „O.k.: Was war ihre Tasche wert?“ Der Beauftragte zögerte, stammelte dann aber: „Vierhundert Dollar!“ Daraufhin öffnete der Direktor einen Safe, blätterte vier Einhundert-Dollarnoten hin und erklärte: „Damit ist die Sache erledigt! Keine Polizei!“ Hinterher räsonierte der Beauftragte: „Hätt‘ ich doch achthundert Dollar gesagt!“ – In Wirklichkeit war die Aktentasche nicht viel wert, und innen drin hatte sich nur belangloses Zeug befunden…