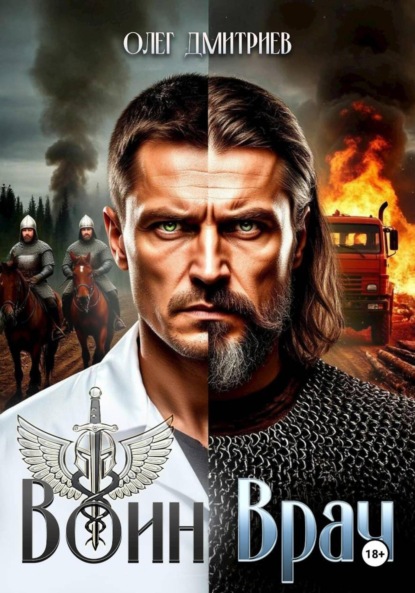

Воин-Врач

- -

- 100%

- +

– Как? У меня и рук-то нет, – ответил я. Судя по тому, что парни продолжали переговариваться, ругая каких-то Ярославичей, меня они не слышали.

– Мои руки бери. Тулово забирай. Лишь бы жив остался, – великодушно разрешил голос. И я почувствовал, как меня начало тянуть к лежавшему, будто он – водоворот на стремнине реки, а я неосторожно подплыл к шелестевшей воронке слишком близко. А потом пронзило острой болью грудь слева. В том самом месте, где была рана. И я открыл глаза.

Надо мной был глухой бревенчатый потолок, с которого свисали корни какой-то травы, что росла, видимо, поверх брёвен, снаружи. Слева едва пробивался тускловатый свет, будто от окошка, но очень маленького. Он позволял еле-еле разглядеть тех парней, что маячили надо мной.

– Это Роман и Глеб, сыны, – прозвучало внутри. Так, будто мысль, как и голос, с которым она прозвучала-воспринялась, были моими.

– Чьи? – спросил я удивлённо, хотя привычки самому с собой разговаривать сроду не имел. Вроде бы.

– Мои. Теперь наши. Наверное. Раз Боги тебя привели. Я слышал пару раз о таком, когда встречались души родичей, что в разные времена жили, – неуверенно ответил-подумал лежавший я.

Так, пока всё равно ничего не понятно, кроме того, что в груди у меня, или у нас, дырка, и что, судя по тому, что я услышал, кто-то наколол нас на копьё. Если я правильно понял, на какое-то охотничье, на деревянную остро затёсанную и, возможно, обожжённую для крепости на огне палку. Но почему тогда крови так мало, и лёгкое работает? А теперь это было понятно точно – тело я начинал ощущать в полной мере. Даже укусы клопов.

Парни отскочили в стороны, когда я поднял руки и начал осмотр. Самоосмотр. Пальпация показала, что в сантиметре от входного раневого отверстия в толще тканей находилось инородное тело. Проще говоря, кусок от той рогатины отломился и застрял внутри, удачно скользнув по рёбрам снаружи, а не изнутри, поэтому и лёгкое осталось целым, продолжая работать, и кровь не хлестала.

– Есть нож? – голос чем-то на мой был похож.

– Откуда, бать? До креста ж обобрали, гады, – отозвался растерянно старший. А младший восторженно хлопал глазами, перестав рыдать.

Я провёл ладонью по груди и нащупал ниже и правее раны распятие. Никогда не носил его, поэтому, наверное, и потянулся сразу к непривычному ощущению. Ворот рубахи был разорван почти до пупа, поэтому с извлечением находки проблем не возникло. На цепи из неожиданно крупных и грубых звеньев обнаружился кулон размером с куриное яйцо, может, чуть меньше, странной формы: четыре лепестка, будто у листа клевера. Только толстый какой-то, почти сантиметровый. Рядом на простой, но крепкой верёвочке висел какой-то не то кисет, не то кошель, маленький, не крупнее того странного кулона. Привычного медного распятия, мысль о котором резанула после слов старшего, Романа, не было.

– Покажите кресты ваши, – а вот теперь голоса я вовсе не узнал. Не то молчал долго, не то ещё по какой-то причине звук получился глухим, шелестящим, вовсе не похожим на речь живого человека.

Парни, сперва было отшатнувшись, словно заговорило с ними бревно или лавка у забора, подскочили обратно, почти синхронно запустив руки под рубахи. У старшего нашёлся похожий на мой кулон, тоже толстый, явно сложенный из двух половин. У Глеба, смотревшего на меня, как на чудо, как на Куранты на Спасской башне, увиденные впервые, на шнурке висела странная штуковина – не то широкая подкова, не то полумесяц рогами вниз. Судя по тускловатому блеску, еле уловимому в потёмках, вещица была золотая. Мягкий металл, может, и сгодится.

– Дай, – я протянул руку.

Младший притянул к губам шнурок, перегрыз его, поймал в ладонь упавшую подвеску и протянул мне. Видимо, крепкая нитка была, раз на шее рвать не стал. Я присмотрелся к кулону.

– Лунница, – подсказал голос внутри. – Старая, движения небесных светил отмечены на ней. В какую пору жито сеять, в какую жать. А у нас с Ромахой – мощевики, в них земля родная.

Жито – это, кажется, зерно? Рожь или пшеница? Мама называла белый хлеб ситным, это я помню. Про житный только пару раз от неё слышал, сама пекла по осени, из ржаной и пшеничной муки, когда заканчивали молотить. И краюху всегда велела отнести на поле, с которого зерно брали. Говорила, что нужно уважить «житеня», житного деда. Мы с братом маленькие думали, что это кто-то вроде домового или лешего, только в полях. Надо же, полных семь десятков лет с лишком не вспоминалось, а тут как само в памяти всплыло.

Я взял лунницу за один рог, а второй засунул в рот, оттянув чуть правый угол, чтобы достать краем полумесяца до коренных зубов. В этой голове у этого тела зубы были все, и притом крепкие, здоровые. Сдавливая ими край и чуть проверяя готовность языком, осторожно, чтоб не порезаться, размял внешний край подвески в тонкую, на «нет» сходящуюся полоску.

– Оторвите тряпки край, почище, если найдётся, – голос набирал силу, но на человечий по-прежнему похож был слабо.

Парни осмотрели друг друга придирчиво, будто собирались на свидание или в театр. Младший указал на подол своей рубахи. Да, на нём кровавых пятен было значительно меньше, чем на наших с Романом. Зато рукава были от концов до плеч обляпаны бурыми брызгами, густо.

Старший опустился на корточки, притянул нижний край ткани ко рту, надкусил, и только после этого раздался треск рвущегося полотна. Вот дикий народ, всё зубами рвут. Хотя, может, тут такую ткань делают, что пальцами и не растеребишь? Нитки, полезшие из края того лоскута, который оказался в руках Романа, явно были толще привычных, намотанных на катушки и продаваемых в магазинах. Правда, теперь и в магазинах-то, поди, не купить их. Мне как-то понадобились, так на весь город один-единственный лоток нашёл на старом рынке, где древняя старуха торговала всякой всячиной, вроде напёрстков да пуговиц. Ну да, время такое настало: гораздо проще купить новую вещь, чем зашить старую. И выгоднее. Кому-то.

Левой рукой, хоть и неудобно было, нащупал под кожей и мышцами отломок деревяшки. Прикинул требуемую длину и глубину разреза, с удовольствием ощущая в руках твёрдость и силу. Вспомнил про Лёню Рогозова, коллегу-хирурга, с которым познакомились в восьмидесятых на одном из семинаров, проходивших в Ленинграде. Узнав, с кем именно довелось тогда сидеть в одной аудитории – сперва даже не поверил: врач-легенда, герой, что сам себе перед зеркалом удалил аппендикс в Антарктиде! Хороший он оказался мужик, скромный, хоть и выпивал уже прилично. Эти воспоминания, кажется, даже чуть куража добавили. И я усмехнулся.

Судя по тому, как снова отшатнулись парни, усмешка не удалась совершенно. А какие-то глубинные, нутряные ощущения донесли до меня суеверный ужас того, кому раньше принадлежало это тело, и кто теперь наблюдал за происходящим на правах статиста. Видимо, он тоже как-то мог слышать или чуять мои мысли. И то, что у меня в друзьях были те, кто сам себе железом хворь из чрева выгнал, никак не укладывалось в его голове. Я же жалел лишь о том, что новокаина не было, и гораздо сильнее – о том, что света в этом погребе не хватало.

– Поруб. Поруб это. Ярославичи, псы, клятву нарушили. Крест целовали, что вреда мне с сынами не будет! Мы пересекли Днепр, вошли в шатёр. А их собачьи прихвостни нас и схватили. Даже словом перемолвиться не удалось с родственничками. Довезли до стольного града Изяславова, да живых под землю и спустили, – попытался внести ясности внутренний голос. Хотя мне казалось, что он если не прямо боялся, то очень сильно опасался того, как я начну резать своими руками своё тело. То есть его, и его руками. Тьфу, ладно, и с этим после.

Зафиксировав четырьмя пальцами деревяшку так, чтобы не сдвинулась ни вглубь, ни влево, ни вправо, вздохнул поглубже и сделал разрез. Кровь потекла гуще, младший сын всхлипнул и повис на руке старшего. Который сам стоял, не сказать, чтоб сильно увереннее.

В голове вдруг зазвучала песня, слышанная когда-то давно: «И, когда я пьяный и безбожный, / Резал вены погнутым крестом, / Ты боялась влезть неосторожно / В кровь мою нарядным рукавом». Вспомнилось, что неожиданные слова, пропетые надрывно-проникновенным голосом, совершенно не ожидаемым мной от очередного «шансонного» исполнителя, звучали в машине старшего сына. Мы ехали с ним навещать какую-то дальнюю родню. Я попросил его свозить нас с женой, чтоб парень чуть отвлёкся. Уж больно переживал он тогда развод, молодой был. Кто бы знал, что неожиданная метафора из той случайной песни так обернётся?

Зажав окровавленную лунницу губами, пошарил в ране пальцами правой руки. Искомое нашлось сразу, это не иголка в ягодичной мышце, которую на рентгене видно отлично, а вот на самом деле – ещё поди найди. Силы в этих руках было, пожалуй, побольше, чем в моих в молодые годы: едва не раскрошил край рогатины. Но услышав и почувствовав подушечками хруст и то, что дерево того и гляди рассыплется на щепки, выбирать из раны которые в темноте мне никак не улыбалось, чуть передвинул пальцы вглубь, задержал дыхание и выдернул остриё. Тут же придавив сверху лоскут от Глебовой рубахи, сложенный вчетверо. А левой рукой ухватился за правую лопатку, почти полностью перекрыв рану. Шевелить левой было больно, но, как часто шутят травматологи, не смертельно.

– Дай с сынами перемолвиться, – прозвучало внутри. Парни и впрямь стояли не дыша, и бледные настолько, что, кажется, в порубе этом даже чуть светлее стало. Я прикрыл глаза и будто бы «отошёл от штурвала», передавая тело хозяину, прежнему мне.

– Про лунницу – ни слова. Святым крестом исцеление вышло. Я клятвы не преступал, безвинных не карал, подсылов-лиходеев за чужими животами не отправлял, потому и помог мне крест святой. Всё ли ясно? – вот теперь человеческого в голосе было значительно больше. В основном, правда, боль и усталость.

Пацаны рухнули на колени и склонили головы.

– Поднимитесь! Ни предки наши, ни я ни перед кем на коленях не стоял – и вам не след! – силы прибавилось, как и ярости. Совсем живой голос стал. Мальчишки вскочили, и бледность на глазах наливалась румянцем. Уважают отца, и совестливые, надо же.

В правой руке что-то хрустнуло. На протянутой к ним окровавленной ладони лежали два обломка от острия копья. Оно оказалось сантиметров пятнадцати длиной, а на самом конце блеснул металлический наконечник. Эх, как же удачно, что он не остался внутри, в самой глубине, оттуда его пальцами поди выдави без инструментов.

– Держите, сыны. И навек помните: тому, кто слову своему не хозяин, кто крестное целование ни в грош не ставит, вовек удачи не видать! И второе помните крепко: что бы ни случилось, каких бы слухов и наветов не принесли вам сороки да собаки, мы – род! Никогда ни один из Всеславичей на другого не поднимет ни рать, ни оружную руку. Сколь бы ни было нас – едины мы, как персты во длани, что для удара занесена.

Кулак сжался, заставив деревяшки заскрипеть в нём. Парни смотрели на отца, будто боясь моргнуть.

– Держите. Да слова мои помните крепко! – разошлись окровавленные пальцы, освобождая две щепки. Два наговорных талисмана-амулета, если верить тому, что я почувствовал в словах князя. Кровь отцова, древо, что рука убийцы в грудь вонзила, да речи верные – должны уберечь сынов от усобицы. По крайней мере, он изо всех сил хотел этого.

– Клянусь, батька! – хором выдохнули оба и осторожно, как хрустальные, взяли с ладони отца деревяшки.

– А теперь ложитесь да набирайтесь сил. Чую, завтра Солнышко увидим, – завершил напутствие тот. Закрыл глаза и опустил подбородок влево, придавив лоскут, едва заметно напитавшийся кровью, ещё и бородой.

Мальчишки уселись рядом, придвинувшись поближе, но осторожно, так, будто хрустальным был и сам князь. Теплее чуть стало. Щеками прижались к плечам, Глеб к левому, Роман к правому, здоровому, а руками обняли меня. Ромка ещё и ладонь левую на мою поверх положил, на ту, которой я за правую лопатку держался, чтоб рану закрытой держать.

– Благодарствую, лекарь, – обратился ко мне внутренний голос, – не дал пропасть. Не оставил детей сиротами, жену вдовой и землю без хозяина. Говорили люди знающие-ведающие, что могут две души в одном теле ужиться, коли много общего у них. Поведай мне, когда не лень, про житьё-бытьё своё? Как величать тебя, какого ты роду-племени?

Глава 3. Новое старое время

Чисто с медицинской точки зрения творилось чёрт знает что. И пускай познания мои в душевных болезнях были не такими обширными, как у психиатров и невропатологов, но уж точно побольше, чем у обычных людей. Ни на одну из клинических картин, что вспоминались из институтской и врачебной практики, то, что происходило в самом начале осени, когда ночи ещё тёплые, в глубокой яме, с неподъёмной бревенчатой крышкой сверху, похоже не было. И все известные мне способы «самопроверки» на шизофрению в один голос говорили – это не она. Тот, кто рассказывал мне сказочные вещи внутри нашей с ним головы нашим с ним голосом, тоже, кажется, испытывал некоторые сомнения и неловкость. Но, к утру примерно, мы с ним, или я с самим собой, только моложе физически, но в то же время гораздо старше хронологически, нашли общий язык.

Князь Всеслав, захваченный в плен вероломными родственниками, сыновьями легендарного Ярослава Мудрого, наладившимися подмять под себя всю Русь, «сидел», как он сам рассказывал, в Полоцке. В моё время это был городок в БССР, не самый известный и популярный, я там не бывал ни разу, хотя не раз ездил и в Брест, и в Минск, и под Могилёв, откуда была родом моя мама. В этом же времени это Полоцк или «Полтеск» был большим и серьёзным торговым городом. Думать обо всём этом, и о городе, и об «этом» времени, было очень непривычно. Князь уверял, что год сейчас шёл от сотворения мира шесть тысяч пятьсот семьдесят седьмой, а от новомодного, непривычного пока Рождества Христова одна тысяча шестьдесят восьмой. Наверное, ему так же, как и мне, было трудно поверить в то, что я попал сюда прямиком из две тысячи двадцать второго. Где Русь раскинулась от Тихого океана до Балтийского и Чёрного морей, где столицей была какая-то Москва, про которую сейчас никто и слыхом не слыхивал. Но где совершенно так же, как и теперь, сварились между собой князья, науськиваемые друг на друга хитрыми тварями со змеиными глазами, что гнездились на закатной стороне.

Всеслав не говорил – он словно открывал передо мной собственную память, как старинную книгу из тех, что в моё время хранились в музеях под толстыми стёклами. Хотя, пожалуй, скорее как одну из таких, что лежали в тайных архивах, доступ к которым имели считанные профильные единицы из учёных историков. И несколько человек из госбезопасности. Потому что увиденное в его книге серьёзно отличалось от того, что я помнил из школьной программы. От которой меня отделяло семь десятков лет моей памяти в одну сторону, и около девяти веков ещё не свершившейся истории государства Российского в другую.

Я узнавал предания про Бояна, Буса и Славена, что были в памяти Всеслава вехами, будто кодекс строителя коммунизма. Странные и невероятные истории, оформленные в подобия стихов и песен, былин и быличек, передавались из поколения в поколение тысячелетиями, создавая картину мира и образ мировоззрения каждого руса, будь он из полян, словен, кривичей или дреговичей. И лишь не так давно, всего пару-тройку поколений назад, вековечные традиции, опоры и столпы, державшие на себе мир и порядок в нём, пошатнулись. Про пращура Володимира Полоцкий князь рассказывал сдержанно. Но я видел в его, а теперь в нашей с ним памяти эмоции, которых он, наверное, сам от себя не ожидал и скрывал. Непонимание. Осуждение. И даже стыд, в первую очередь за то, что приходилось осуждать деяния предка. Издревле на Руси велось так: славные дела народная память хранила и воспевала, ставя в пример, заставляя восхищаться. Постыдных и позорных же были считанные единицы, больше используемые как образец того, что бывает, когда живёшь не по чести. И имён героев этих историй детям не давали. Ими даже обзываться запрещали, и чтобы не тревожить чёрные души пращуров, и чтобы не давать им дороги к сердцам и путям тех, кто жил на русской земле сейчас, на сотни и тысячи лет позже них.

Всеслав поведал о встрече Володимира и Рогнеды. Кажется, в школе нам такого не рассказывали. И то, что великому князю после такого присвоили звание святого, сразу стало вызывать у меня вопросы. Но на фоне прочих знаний и откровений это было не самым важным и не самым страшным.

Узнавая о том, как правители западных стран исподволь, не привлекая внимания, точечно, деликатно даже, если можно так выразиться, подбирались к истории народа и воспитанию его детей, я отмечал прямые параллели с тем, что видел и пережил сам. Когда за синие штаны, коричневую газировку и непонятную мне музыку дети несли на рынок и в ломбард боевые награды отцов и дедов.

То ли у Пикуля, то ли у Пастернака читал я давным-давно, что глуп тот, кто в старости не стал консерватором. Но ещё глупее тот, кто не был революционером в юности. Говорят, на этот счёт ещё Черчилль что-то подобное сообщал. Он, герцог Мальборо, много чего говорил, конечно. Не зря про него так удачно спел Высоцкий: «Это их худые черти / Мутят воду во пруду! / Это всё придумал Черчилль / В восемнадцатом году!». Так вот я совершенно точно стал консерватором, хотя в молодости побывал революционером. Ничем, кроме революционного запала и задора не объяснить ни поездки на целину, ни комсомольские стройки. Тогда Родина умела верно направлять кипучую энергию своих сыновей и дочерей так, что от этого всем становилось только лучше, и ей, и им. И когда сразу после окончания института я по распределению отправился организовывать здравоохранение советских граждан в забытое Богом село Смоленской области, с молодой женой и грудной дочкой, это тоже был революционный порыв. Можно же было остаться при кафедре, предлагали место. И в столицу звали, родня тогдашней жены, орденоносная профессура. Всё совсем по-другому могло бы пойти, но я решил, что добьюсь всего сам. Потом только, слушая вьюгу в заметённом по самые окна деревенском доме и читая Плутарха, узнал, что до меня давным-давно эту мысль лаконично сформулировал Юлий Цезарь: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме». Во «вторые» в каждом из известных миру Римов всегда была страшная очередь. Не то, чтобы я боялся очередей. Меня вела воспитанная с детства, отцом, погибшим в сорок первом, и мамой, что тянула нас с братом и сестрой одна в послевоенные годы, уверенность в том, что нужно всегда и везде хорошо делать своё дело, а не стоять в очередях, ожидая, когда освободится чьё-то место.

История не знает сослагательного наклонения. Нам говорили, что так сказал товарищ Сталин. Помню, ещё в прошлом году, ковыляя от дровяника к дому с охапкой полен, по осени, услышал я за соседским забором незнакомый голос.

– Лёша! Ты там? – крикнул соседу. Голос был не его, поэтому насторожился.

– Да! Здравствуйте! – отозвался он, перебивая чужую речь, что и не подумала прерываться.

– А кто там с тобой беседует так громко? Гости, никак? – поинтересовался я, подходя к забору.

Тогда выяснилось, что сосед Алексей, молодой парень, ну, по сравнению со мной, ему всего-то пятьдесят три было, пацан, считай, увлёкся аудиокнигами. Что-то вроде радиоспектаклей, что передавали в годы моей молодости, только по новым книгам, современным. Лёша рассказал, что уже несколько лет бьёт все рекорды популярности новый жанр: «попаданцы». Это когда в прошлом оказывается наш современник, и начинает использовать свои знания для того, чтобы сделать мир вокруг лучше. Или, что чаще, стать успешным, богатым и знаменитым персонально.

Работая на участке, я часто прислушивался потом к речи из-за соседского забора. Всё интереснее, чем телевизор смотреть. Иногда голоса были профессиональные, и в самом деле, как в театре – даже присаживался специально поближе. Иногда просто какая-то механическая девка читала, как пономарь, путая ударения и склонения. Но при определённой привычке можно было и понять, что она там бубнила. Сказки, конечно, как Гулливер в стране лилипутов, но иногда бывало забавно. То Брежнева спасать принимались, то к Сталину пробивались в кабинет. Мне запомнились две истории – в одной наш современник попал в Николашку, последнего царя, что плясал под дудку матери и жены, которым дирижировала вся родня из Европы. Ох, и дал он там шороху! А второй оказался в теле Михаила Васильевича Фрунзе, которого не зарезали врачи-вредители в 1925 году. Тоже было интересно, хотя я и поспорил бы с автором в некоторых вещах. Мне, как почти свидетелю той поры, многое виделось по-другому.

Младший сын говорил про сослагательное наклонение и историю проще: «Если бы у бабушки было дуло – это была бы пушка, а не бабушка!». Ну, тоже позиция, конечно. А вот теперь я сам, пенсионер, проработавший всю жизнь хирургом-травматологом, руководивший поселковой и городской больницами, побывавший в Афгане и Чечне, в Спитаке в 1988 году, после того жуткого землетрясения, оказался той самой пушкой. Но главное – я был жив. И я был молод.

Всеслав, кажется, начал чуть расслабляться к утру. Наверное, это наше взаимное «чтение книг жизни» друг друга позволило ему почувствовать то общее, что сближало нас. Любовь к семье, к детям, к своей земле и своему призванию. И острое неприятие всех тех, кто угрожает хоть чему-то из перечисленного. Он с одобрением «просматривал» те сцены из моей жизни, где для того, чтобы у больницы были лекарства и оборудование, я шёл на не самые популярные меры. В девяностых, про которые снимали теперь сериалы, которые я зарёкся смотреть, и писали примерно такие же книги, мы с ребятами-хирургами из кожи вон лезли. Доходило до того, что я оперировал пса одного из «ночных хозяев города», авторитетного человека, как все его называли. Сиделец со стальными зубами едва не рыдал, когда привез ко мне своего призового чемпионского бульмастифа. Пёс поймал две пули, предназначавшиеся хозяину. Операция была несложная, собака выжила. А криминалитет целый год потом присылал больнице деньги, на которые закупались препараты и инвентарь. Мы были единственным учреждением города, в котором никогда не задерживали зарплату, и выдавали её именно деньгами – тогда это было сродни чуду. Мой товарищ Сергей Борисов и вовсе умудрился сшить «ахилл» какой-то кобыле. В прямом смысле слова – не то ахалтекинской, не то ещё какой-то чудо-породы, да так, что она продолжила побеждать на бегах. А у нас появилось новое оборудование в рентген-кабинете и расходники для лаборатории, много. Правда, потом Серёга уехал в столицу, в платную клинику, и в родной город выбираться перестал. Мне же довелось даже в совете депутатов посидеть, причём как при Союзе, так и после. И я ни на грамм не покривлю душой, сказав, что не принял ни единого подлого или бесчестного решения. Дома, конечно, бывали неприятные разговоры по этому поводу: почему остальные ездят на дорогих машинах, их жёны ходят в мехах, а дети – в импортных шмотках? Жена и дети поняли и приняли мою точку зрения о том, что машины, шубы и барахло в жизни совсем не самое главное. И это было главным достижением в те годы, как я всегда считал. С первой семьёй так не получилось.

Полоцкий князь рассказывал, как к нему приходили посланцы аж от самого папы римского, предлагая ни много ни мало корону Польши. Как к отцу его приезжали пыльные делегаты печенегов, сулившие немыслимые богатства за право пройти полоцкими землями до Пскова, Новгорода и Ладоги. Как новгородские, ростовские и черниговские подбивали и отца, и деда выйти объединёнными отрядами на Киев, убеждая, что Ярослав, которого в ту пору никто не звал Мудрым, а величали «Злобным хромцом», не имел прав называться великим князем. И как три поколения князей, начиная с Изяслава Владимировича, поставили себе целью сделать лучше именно свой город и своё княжество, не влезая в свары и интриги вокруг. Пожалуй, большинство из тех, кого я знал, посчитали бы такой подход глупым, недальновидным, проигрышным. Но не я. Я был полностью уверен в том, что нужно всегда и везде хорошо делать своё дело. И, если судьба или Боги, как уважительно упоминал их Всеслав, распорядились жить и служить людям в Полоцке – значит, нужно сделать так, чтобы именно там на земле начались райские кущи, которые с недавних пор стали обещать всем греческие священники. Или мир, ряд да лад, которые были и до них. Мир, порядок и любовь. То, чего всегда и всем, в любую эпоху так не хватает.

Говорил князь и о том, что слышал от ведавших людей про тех, в ком уживались две души. Обычно это приводило к тому, что в человеке открывался воинский талант и княжьи качества: умение повелевать, убеждать, вести за собой. Чаще всего это случалось во взрослом возрасте. Мне сразу пришла на ум сказка про Илью Муромца, что просидел сиднем на печи тридцать три года, а потом отправился воевать Чудо-Юдо, биться с Тугарином-Змеем и ломать свисток Соловью-Разбойнику. Так было со Святославом Храбрым, который с малых лет был при дружине и воинах, а на хазар, а после – болгар и византийцев стал ходить примерно в возрасте легендарного Муромца. Говорил и про братьев Блуда и Ратилу, которые разоряли Рим и Константинополь ещё за полтысячи лет до Святослава Игоревича. И очень удивился, расстроился даже, узнав, что у потомков не осталось памяти об их великих деяниях. Мне и самому неловко было, будто у меня на экзамене профессор попросил назвать мышцы, и я вспомнил все, включая musculus stapedius*,а вот про большую ягодичную, самую крупную в человеческом организме, позабыл.