Мемуары (1916-1936)

- -

- 100%

- +

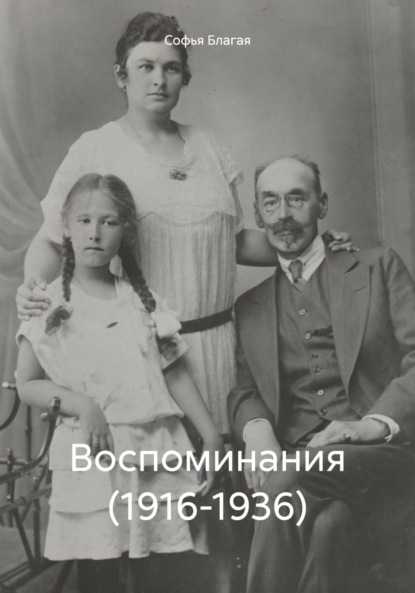

На обложке фотография мемуаристки в детстве с матерью Софьей Николаевной и отцом Дмитрием Дмитриевичем Благими

ПРЕДИСЛОВИЕ ВНУКА

Воспоминания моей бабушки, Софьи Дмитриевны Благой (1916–1984), несмотря на относительно небольшой объём, затрагивают разнообразные темы. Это и история её семьи, как по отцовской (Благие), так и по материнской (Савёловы и Чаплыгины) линиям, и жизнь семьи в последние годы существования Российской империи. А также трудности и неожиданные повороты судьбы, с которыми Благие столкнулись в 1920-е годы, когда неоднократно вынуждены были переезжать с места на место, часто – почти в экстремальных условиях.

Помимо уникальных подробностей и событий семейной истории, которые невозможно было бы узнать никак иначе, воспоминания интересны яркими бытовыми деталями, дающими представление о жизни относительно типичной нетитулованной дворянской семьи среднего достатка в предреволюционной Москве, а позднее – в совершенно иных условиях, в Оренбурге и Кызыл-Орде 1920-х, а затем в Подмосковье 1930-х.

Насколько известно, больше никто из предков или ближайших родственников Софьи Дмитриевны не писал мемуаров, если не считать краткой автобиографии её единокровного брата Дмитрия Дмитриевича Благого «Мой путь в науку о литературе» (в кн. кн.: Советские писатели. Автобиографии. Том IV. Москва: Художественная литература, 1972 С. 84-97) и нескольких мемуарных очерков его сына, Дмитрия Дмитриевича Благого, которые по содержанию никак не пересекаются с воспоминаниями Софьи Дмитриевны.

Начальная часть мемуаров, посвященная бабушкам и дедушкам Софьи Дмитриевны, молодости её родителей, основана на устных рассказах, которые мемуаристка воспроизводила по памяти, много десятилетий спустя. Поэтому неудивительно, что там есть неточности, которые удалось установить по документам и разного рода справочникам. Вместе с тем её рассказ достоверен, некоторые интересные детали, даже происходившие примерно за век до записи мемуаров, нашли подтверждение в других источниках. Нельзя не восхититься памятью мемуаристки, в которой отложилось множество событий и имен – знакомых, соседей, одноклассников. Причём, в тех случаях, когда это можно проверить, рассказ полностью или в основе такую проверку выдерживает.

К сожалению, мемуары обрываются на событиях 1936 года, что вполне можно объяснить психологически. Легко представить, как непросто было бы писать, даже по прошествии многих лет, о наиболее страшных и травмирующих событиях её жизни: «большом терроре» 1937 года, затронувшем многих её знакомых по институту, начале войны, депортации в Казахстан, трагической смерти единственного сына, тяготах ссыльной жизни.

Поскольку подробный комментарий к тексту занял бы слишком много места, я ограничился наиболее важными замечаниями. Более подробные генеалогические и биографические сведения о представителях семей Благих, Савеловых, Чаплыгиных и Даксергоф приведены в соответствующих приложениях.

Станислав Мереминский, канд. ист. наук, внук С.Д. Благой

ПРЕДИСЛОВИЕ ДОЧЕРИ

Самые ранние сведения о роде Благих можно почерпнуть из книги «Рассказы бабушки, собранные её внуком Д. Благово»: «Благовые и Благие, которые потом стали почему-то писаться Благово (как некоторые и другие роды, например, Хитрово, Дурново, Белаго), считают родоначальниками своими князей Смоленских и Заболоцких, из которых один, по прозвищу Благой, так и стал называться и князем уже не писался».

Первый интересующий нас представитель рода Благих – Иван Матвеевич Благой – родился 23 сентября 1800 г. в семье отставного прапорщика Матвея Ефремовича Благова (Благого) и Параскевы Михайловны в Крутоярской крепости Уйской пограничной линии (ныне поселок Крутоярский Октябрьского района Челябинской области).

Иван Матвеевич по достижении 18 лет поступил на военную службу. Участвовал в русско-турецкой войне в чине прапорщика, был награждён серебряной медалью. В 1834 г. Иван Матвеевич был повышен в чине до поручика, а 6 июня 1835 г. был уволен с военной службы по семейным обстоятельствам.

Выйдя в отставку, Иван Матвеевич переехал в Москву и подал прошение о включении в Родословную книгу дворянства Московской губернии, на что имел право благодаря полученному обер-офицерскому званию.

С 1835 г. по 1857 г. Иван Матвеевич Благой был на государственной службе, которую окончил надворным советником с почётным знаком за 20 лет беспорочной службы и орденом Св. Анны 3-й степени.

25 января 1837 г. Иван Матвеевич обвенчался с Александрой Ивановной Сычевской в московской церкви Николая Чудотворца на Щепах. Александра Ивановна была дочерью Ивана Алексеевича Сычевского, вышедшего в отставку в чине титулярного советника, и обер-офицерской дочери Пелагеи Сергеевны Горностаевой. После смерти матери Александра Ивановна получила в наследство дом в Николощеповском переулке и сельцо Покровское в Калужской губернии. Интересный исторический факт: в 1871 г. Александра Ивановна заключила с крестьянами договор о немедленном выкупе ими земли, для чего общине была предоставлена выкупная ссуда в 27.490 рублей.

Четвёртым ребёнком Ивана Матвеевича и Александры Ивановны был сын Дмитрий, дед Софьи Дмитриевны Благой.

Сохранилась Грамота о внесении Дмитрия Ивановича Благого и его рода во вторую часть книги дворянской родословной Московской губернии на основании предъявленных доказательств о его дворянском достоинстве:

«Московской Губернии отъ Губернскаго Предводителя Дворянства и Уездных Дворянских Депутатов, собранных для составления Дворянской Родословной Книги, данная дворянину Дмитрию Ивановичу Благому

Рассмотрев на основании Всемилостивейше в 1785 году апреля 21 дня пожалованной и 1801 года апреля 2 числа Высочайше утвержденной Российскому Дворянству Грамоты, предъявленные от него Благого о Дворянском его достоинстве доказательства, признали оные согласными с предписанными на то правилами, вследствие коих по сим семьдесят восьмой статьи объявленной Грамоты, он и род внесен в Дворянскую Родословную Московской Губернии Книгу, въ вторую ея часть. Во свидетельство чего мы, Губернский Предводитель Дворянства и Депутаты, во исполнение Всевысочайшего Его Императорского Величества соизволения, дали ему сию Грамоту за подписанием Нашим, утвердив оную печатью Дворянского Собрания Московской Губернии Ноября 1 дня 1844-го года.

Московский Губернский Предводитель

Дворянства Тайный Советник и Кавалер (Подпись)

Депутаты от каждого уезда (Подписи)

Секретарь Дворянства (подпись)

Выдана 5 марта 1845 года № 189-й

Печать Московской Губернии Депутатского Собрания о разборе прав и преимуществ дворянства».

В тетрадях Софьи Дмитриевны Благой некоторые главы были обозначены ею самой, остальные назвала я для удобства чтения.

Ольга Благая, младшая дочь С.Д. Благой

ДЕД ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ БЛАГОЙ

Дед был потомственным дворянином Московской губернии. Дослужился до статского советника. Женат был на баронессе фон Майдель Екатерине Павловне. Отца своего дед не помнил [видимо, не хотел вспоминать – Иван Матвеевич Благой умер, когда Дмитрию Ивановичу было 30 лет], а мать скончалась перед самой революцией [на самом деле, ещё в 1892 году]. Был у неё домик в переулке у Смоленского рынка. Жила она там с двумя бывшими крепостными «девками» – её ровесницами. Когда нужно было позвать их, старуха хлопала в ладоши и кричала: «Девки, девки!» На зов появлялись 80-летние «девицы». Ещё из бывших крепостных был кривой дворник Фёдор.

С этим дворником случился анекдот. У Дм. Ив. было два брата: Владимир Иванович – штатский генерал [действительный статский советник], проживавший в Павловске под Петербургом, и Евгений Иванович, живший с женой и дочерью Софьей у матери в Москве. Так вот, приезжает однажды Вл. Ив. к мамаше в гости. Она посылает Фёдора звать Дм. Ив. с супругой: «Скажи, братец прибыть изволили!» Приехал Фёдор к Дм. Ив., а тот перед театром одевается. Выслушал Фёдора и попросил: «Будь другом, скажи матушке, что дома нас не застал. Понял?» – «Понял, понял, барин! Как не понять?» Вернулся Фёдор домой, докладывает: «Дм. Ив. приказали кланяться и сказать, что их дома нет». Несколько месяцев тянулась ссора матери с сыном.

[В 1901 г. от удара (инсульта) скоропостижно умерла Екатерина Павловна, и Дмитрий Иванович женился во второй раз на Анне Людвиговне, девичья фамилия неизвестна.]

Когда дед Дмитрий Иванович ушёл от своей второй жены, он поселился у старшего сына на Остоженке. Однажды, спрыгнув на ходу с трамвая, дед упал затылком на булыжную мостовую и умер.

ОТЕЦ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ БЛАГОЙ

Митя родился в год Парижской Коммуны очень слабым ребёнком. Мать кормить его не смогла. Отец стал присматривать гробик для младенца. Но бабушка настояла привезти из Веригино кормилицу. [Веригино было родовым имением Благих недалеко от Загорска, см. Приложение 1.] Мальчик стал поправляться.

У Мити были две родные сестры, Саша и Лёля, и брат Миша. Старшей сестре Саше нашли учительницу музыки Нецветаеву. У Нецветаевых было 8 человек детей. Дети воспитывались без затей. Катались с горки на санках, играли в снежки, лепили снежных баб. Детей Благих часто водили к ним в гости. Семья жила без достатка, питались скромно: обычный обед – щи да каша. Толстый Миша часто просился к Нецветаевым и канючил: «Хоцу кашу с молоком!» Митя дружил с Пашей Нецветаевым больше, чем с другими детьми.

Старший сын Нецветаевых задумал жениться и нанял квартиру. Пригласил семейство Благих на новоселье – на блины (была масленица). Отец с утра следил, чтобы семья не наедалась, оставила место для нецветаевских блинов. Приехали. Хозяин радушно их встретил, занял светским разговором. Время шло, аппетит разгорался, но блинами не пахло. Тогда отец предложил осмотреть квартиру. Прошли все комнаты, зашли на кухню – пустота и порядок. Так ни с чем и уехали. На следующий день Нецветаева поместили в психиатрическую лечебницу. С тех пор в семье появилось правило: перед походом в гости «заправиться». Это правило Митя свято соблюдал всю жизнь.

Дети Благие были очень дружны с двоюродными братьями и сёстрами по матери, Владиславлевыми. Митя больше других любил младшую Анюту. Часто летом брал «кузиночку» на прогулку, и они отправлялись кататься на конке из конца в конец. Билетов не брали. Если появлялся контролёр, Митя соскакивал на ходу, а Анюта канючила: «Я маленькая, а он убежал!» У Анюты появился жених аристократических кровей. Мать его согласия на брак не дала. [Владиславлевы – нетитулованный дворянский род.] Когда мать скончалась, жениху было за 60, а невесте – 50 с гаком. Вот тогда-то свадьба и состоялась. Лет 15 прожили счастливо.

ТЁТЯ САША, ДЯДЯ МИША И ТЁТЯ ЛЁЛЯ

Тётя Саша в молодости участвовала в драмкружке, созданном Станиславским [отцом Константина Сергеевича], играла с ним [К. С.] и Лилиной. Считалась талантливой. Рано вышла замуж за немца по фамилии Курланд и уехала с ним в Ростов-на-Дону [но сначала в Польшу, см. Приложение 1]. Во время первой мировой войны с Германией Курланды поменяли фамилию на Ратынцевы и благодаря этому благополучно прожили в Ростове оставшуюся жизнь. У них было пятеро детей. Старшая дочь Мара умерла молодой. Сын Володя окончил морской корпус, погиб в войну 14-го года. Осталось три дочери: Тамара, Лида и Ксения. Лида вышла замуж за учителя и сама учительствовала. У них был сын, погиб на второй мировой войне. Тамара и Ксения жили неладно. Несколько раз менялись мужьями и ссорились из-за этого. Ксения училась в Москве и два года жила у дяди Миши.

Дядя Миша окончил юридический факультет Московского университета, работал помощником присяжного поверенного у Плевако. Женился на Наталье Игнатьевне, бывшей жене Владимира Дурова. На полученные от отца деньги, дядя Миша приобрёл большую двухэтажную дачу в Кунцеве. При даче был огромный парк. После революции жили тем, что сдавали комнаты с пансионом.

От Влад. Леонидовича Дурова у тёти Наташи было трое детей. Сыновья, белые офицеры, погибли в гражданскую войну, дочь Татю прочили в невесты брату Мите (моему отцу), но он на ней не женился. Татя была красивой, но ветреной. Не будучи в браке, она родила двоих сыновей, Юрия и Сергея, от двух разных мужчин. Чтобы избежать скандала и огласки, Владимир Леонидович усыновил внуков и дал им свою фамилию и отчество. Потом Татя вышла замуж за армянина, который зарезал её.

Второй раз Дуров женился на младшей сестре тёти Наташи, Анне Игнатьевне. У них была дочь Анна. Вышла замуж за Прова Садовского, выступала с ним в Малом театре, потом заведовала «Уголком Дурова».

У Владимира Дурова слонёнок сломал ногу, и его пристрелили. Дуров предложил купить мясо, но заломил баснословную цену. Всё же мясо купили. Мама жарила бифштексы, в которых утопала вилка. Потом папа много раз выиграл пари, предлагая угадать, что он ел во время голода.

Дуров рассказывал страшный случай из своей жизни. Выдрессировал он пантеру, которая жила у него дома. Перед первым представлением лёг Вл. Л. на тахту отдохнуть и заснул. Проснулся от щекотки и видит: пантера лижет его запястье. Показалась кровь, и зверь кинулся к его горлу. К счастью, на стене висело ружьё, и Дуров успел убить разъярённого зверя. Больше кошачьих он не дрессировал.

Когда тётя Лёля родилась, братья Митя и Миша болели корью. Маленькую Лёлю отдали на несколько недель кормилице. Когда принесли домой, долго шутили, что девочку подменили – у неё на голове появились чёрные кудри. Во всей нашей семье только у Лёли и меня волосы вились.

СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ДАКСЕРГОФ

В гимназии Митя близко сошёлся с Сашей Даксергофом. Дед Даксергоф был внебрачным сыном великой княгини. [На самом деле дед Саши был внебрачным сыном знатной дамы, см. Приложение 4].

Мать Саши была урождённой графиней Толстой и близкой родственницей князей Васильчиковых и Олсуфьевых. [А по женской линии она была Спиридовой, правнучкой знаменитого адмирала екатерининского времени, прославившегося победой в Чесменском сражении.]

Когда юноши учились в старших классах, к Саше приехала сестра Соня, окончившая Смольный институт. Соня и Митя воспылали друг к другу любовью. Старший брат Сони Василий [вероятно, Андрей – Василия среди братьев Софьи не было] быстро раскусил суть чувств молодых людей. Отец категорически запретил Софье встречаться с Благим. Но молодые люди установили свой «телеграф». Митя приходил к Саше, чтобы вместе готовить уроки. Софья шла в прихожую и незаметно опускала в карман Митиного пальто записочку с уведомлением, где она будет вечером. Отец и брат Василий [Андрей] поражались, как Благой узнаёт, где может увидеть свою возлюбленную.

Но вот пришла беда – к Софье посватался немолодой, но знатный жених. Семья Даксергофов была очень довольна. Отец приказал Софье готовиться к свадьбе. Митя и Соня были в отчаянии. Митя уговорил Сашу устроить им свидание, когда отца и брата Василия [Андрея] не будет дома. Саша упросил бабушку [вероятно, мать, т. к. обеих бабушек к этому времени уже не было в живых] отпустить его с сестрой за покупками для свадьбы. В условленном месте ждал Митя. Саша оставил его с Соней наедине, а сам отправился к приятелю. Договорились встретиться в определённый час. Митя сказал своей возлюбленной: «Выхода нет: или выходи замуж за нелюбимого, или сегодня же стань моей женой». Софья согласилась. Поехали в номера.

Соня созналась во всём брату Саше. К этому времени Митя уже окончил гимназию и учился на первом курсе юридического факультета Московского университета. Разъярённый Саша явился в университет и вызвал друга на дуэль. Саша выстрелил в воздух, а Митя, никогда до этого не державший в руках оружие, выстрелил, зажмурившись. Саша упал. Митя в ужасе бросился к нему. По счастью друг оказался только раненым в левую руку. Вернувшись домой, Митя ворвался в кабинет отца с револьвером (уже разряженным) и, приложив к виску оружие, заявил: «Папа, я обязан жениться или покончу с собой на Ваших глазах!» Узнав, в чём дело, перепуганный отец дал согласие на брак с условием, что сын успешно перейдёт на второй курс.

А у Даксергофов разыгралась трагедия. Ранение скрыть было невозможно, пришлось Саше всё честно рассказать. Отец грозил проклясть и дочь, и сына. Вдруг раздался звонок, и в комнату вошёл виновник переполоха. Дерзость Мити всех поразила: Софья упала в обморок, её отец и брат Василий [Андрей] окаменели. Один Саша не растерялся, снял со стены образ и сунул в руки отцу. Тот машинально благословил Соню и Митю. Митя засел за занятия и потом рассказывал, что больше никогда в жизни так не трудился.

После свадьбы молодые поселились у бабушки Благой, но там было тесно. А тут ещё выяснилось, что Софья скоро станет матерью. Отец устроил Мите место в уездном городке Руза. Там Митя с семьёй прожил несколько лет. Городок был маленький и грязный, акцизный чиновник был на виду.

Однажды супруги Благие отправились в гости. Хозяин потчевал их наливками собственного приготовления. Выпили много, не пьянея. По дороге домой Митя почувствовал, что у него отнимаются ноги и сел в лужу в буквальном смысле этого слова. Положение было отчаянным – если бы кто-нибудь застал его в таком виде, ему пришлось бы бежать из города с позором. К счастью, дом был недалеко. Оставив мужа в луже, Софья бросилась за дворником. Барин был благополучно доставлен домой. В письме к отцу Митя описал этот случай. Да ещё ждали рождения второго ребёнка. Отец выхлопотал место в Москве, и молодая семья вернулась на родину.

Через некоторое время Софья где-то познакомилась с модным тогда поэтом-декадентом Голиковым [подробнее о нём см. в Приложении 4] и закрутила с ним роман. До Мити доходили слухи о неверности жены, но он не придавал им значения. Однажды в Дворянском собрании Митя встретил свою жену под руку с Голиковым. Кровь бросилась ему в голову, и он дал сопернику пощёчину – первый и последний раз в жизни ударил человека. Было жаль сыновей, но продолжать жить с женой стало невозможно. Состоялся развод. Софья с Голиковым уехала в Петербург.

И остался Митя с двумя малышами один. Однажды, возвращаясь из клуба, он увидел открытое окно своей квартиры и под ним – лестницу. Ужасно испугался и вскарабкался по ней. Мальчики мирно спали, но няньки не было. Как потом выяснилось, она ушла к своему куму-пожарному. Нужно было искать выход, чтобы обеспечить детям нормальную жизнь. У Мити было много поклонниц, и среди них – женщина лет 30-и, Надежда Павловна. Замуж она не надеялась выйти и согласилась переехать к Благому, чтобы следить за детьми и хозяйством. Дети быстро привыкли к доброй женщине и искренне полюбили её.

Однажды, возвращаясь со службы, Митя встретил в воротах женщину, закутанную густой вуалью. Это была Софья. Рыдая, она сообщила, что подлец Голиков бросил её и что она не может жить без своих детей. И много ещё всего наговорила своему бывшему мужу. Пришлось впустить её в квартиру. Увидев Надежду Павловну, Софья закатила истерику и потребовала выгнать её. Жизнь превратилась в пытку. Заниматься хозяйством и детьми Софья не желала. Целыми днями она лежала на диване с романом, уверяя, что нервы её на пределе. Вскоре Софья помирилась с Голиковым и, снова бросив семью, вернулась в Петроград.

Как раз в это время умерла бабушка Екатерина Павловна, дедушка женился вторично. Перед женитьбой он продал Веригино и разделил капитал между своими четырьмя детьми. Митя и Лёля, объединив свой капитал, купили на Никитской напротив консерватории дом, где устроили гостиницу «Северный полюс» [Брюсовский пер., д.1, на углу с Большой Никитской улицей]. Митя с детьми переехали туда, и заботу о мальчиках взяла на себя его сестра Лёля, но дети плохо слушались её. Старший Дима однажды пришёл домой выпивши (кажется, единственный раз в жизни). Отец был очень обеспокоен и надрал ему уши. Но особенно волновал отца младший сын Юрик, который даже пытался совершить самоубийство.

МАМА, СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА САВЁЛОВА

Мамин отец Николай Ник. Савёлов, потомственный дворянин, происходил из рода греков Савёлко, попавших в Россию в незапамятные времена. [По сказаниям старинных родословцев род Савёловых произошёл от выходца из «Свизской» земли Андроса (греческий остров в Эгейском море). Действительным родоначальником их был Кузьма Савёлков, новгородский посадник, у которого в 1477 родился сын Иван.] Дед служил земским следователем по уголовным делам в «Царстве польском» [бывшем в составе Российской империи].

Женился [вторым браком] на Яковлевой Александре Яковлевне. Была она внебрачной дочерью татарского князя Аполлона Чаплыгина [на самом деле она была дочерью представителя зарайской ветви дворянского рода Чаплыгиных, см. Приложение 2] и его крепостной. [На самом деле Александра Яковлевна была родом из «деревни Крехтиной», принадлежавшей Николаю Павловичу Савёлову, см. Приложение 3]. Прадед Чаплыгина умер, принимая ванну с шампанским. Сразу после рождения Сашеньку отдали на воспитание крёстному отцу – крепостному крестьянину Якову Яковлеву. Впоследствии Чаплыгин женился на матери Александры и дал ей свою фамилию [см. Приложение 3]. Но бабушка навсегда осталась с отчеством приёмного отца и очень сердилась, когда дочь называла её Аполлоновна.

Дедушка с бабушкой ждали первенца. Бабушка деда одного на следствия не отпускала, ездила с ним. В дороге пришёл срок родов, остановились в имении польского графа. Родился мальчик, Николай. Стояли лютые морозы и везти его домой было опасно. Оставили в имении на попечении графской семьи. К весне Савёловы уже ждали второго ребёнка, а граф в письмах умолял оставить Николая у него – своих детей у графа не было. Савёловы решили, что Николеньке будет лучше там. В графской семье Николая звали Анатолием.

Перед войной 14-го года Николай заезжал в родную семью, но почувствовал себя чужаком. Только с сестрой Соней (моей мамой) сошёлся. Николай был офицером Белой армии, он бежал за границу. Хотел Соню с семьёй тоже за границу взять, да сорвалось. Помню забавную сцену. В норке жила мышь, вылезала оттуда, и я с ней играла, кормила её. Входит в гостиную дядя военный. Садится, с мамой беседует. Вдруг как завизжит да на гостиный стол в сапогах и вскочил! Слова сказать не может, только пальцем показывает на бедную мышь. Очень он её испугался. А был это вестовой дяди Николая и приезжал он по его поручению с пропусками за границу для моих родителей. Но отец отказался наотрез: «Русский я и Россию никогда не покину!»

[Связи Николай и Соня не теряли. 1 декабря 1922 г. Коля прислал сестре свою фотографию.]

Детство у мамы было тяжёлое. У бабушки с дедушкой было 15 детей. Четверо старших – Николай, Александр, Соня и Вера – родились нормальными. Потом дедушка заболел нехорошей болезнью, и дети стали рождаться припадочными [эпилептиками]. Из 11 детей только Зина дожила до 14 лет и последний, Шура, до 18-и. Но Соне приходилось заботиться обо всех, прислуга у них не уживалась, характер у бабушки была крутой. Когда она гневалась на прислугу, она швыряла в них кастрюли с горячим супом, таскала их за волосы, не кормила в наказание.

Деда перевели в маленький уездный городок Поневеж [ныне Паневежис, Литва], который был похож на большую деревню. Там зимой в тёмное время суток по улицам бродили волки. Чтобы попасть в гости к исправнику в дом напротив, тихонько подбирались к воротам, дворник запрягал лошадь, тихо садились в сани и ждали условного стука из дома исправника. У лошади под дугой висел огромный колокол, и отец с дочерью держали в руках по колокольчику. Дворник распахивал ворота, гикал и стегал лошадь. Та, почуяв волков, мчалась через улицу, а в темноте горели злые волчьи глаза. Распахивались ворота напротив, повозка въезжала, и ворота захлопывали. Но однажды матёрый волчище ухватил лошадь за ногу и въехал с ней во двор. Исправник не растерялся и убил зверя.

Когда маме исполнилось 14 лет, бабушка оставила семью и переехала в Москву, где устроилась на работу в казённую винную лавку в Дорогомилове. Дед с горя начал пить, и его оставили за штатом. После этого мама стала проситься к матери в Москву. Отец долго не хотел её опускать – уж очень хорошо она за ним ухаживала, а главное, вкусно готовила. Сначала мама ничего не умела готовить. Но вот должно было приехать в Поневеж большое начальство, которое надо было принять, как положено. А у них тогда была прислуга из деревни, которая умела стряпать только щи и каши. Отец начал умолять дочку приготовить какое-нибудь вкусное блюдо. «Денег дам много, – говорит, – трать, сколько нужно». У бабушки была поваренная книга Молоховец. Мама выбрала из неё, что попроще. Приготовила, попробовала и пришла в ужас. Трижды выбрасывала она свою стряпню, на четвёртый раз получилось. Начальство осталось весьма довольно.