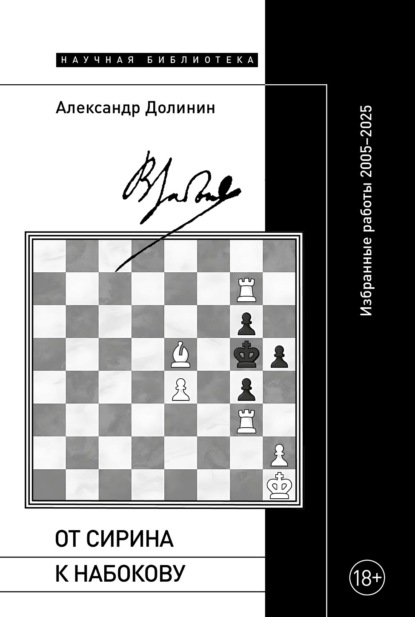

От Сирина к Набокову. Избранные работы 2005–2025

- -

- 100%

- +

Этот образ Берлина как города безжизненной монотонности будет снова и снова повторяться в русской эссеистике. «Трудно описать Берлин. Его не ухватишь», – сетует Виктор Шкловский в «Zoo», ибо все в нем слишком однообразно:

Дома одинаковы, как чемоданы. <…> Трамваев много, но ездить на них по городу незачем, так как везде город одинаков. Дворцы из магазинов готовых дворцов. Памятники – как сервизы. <…> Кирхи так похожи в Берлине друг на друга, что мы их различаем только по улицам, на которых они стоят[33].

Хотя в эссе 1923 года Эренбург признался в любви к Берлину, его видение города, по сути дела, мало чем отличалось от видения Шкловского:

Берлин уныл, однообразен и лишен couleur locale. <…> Трудно разобраться в длинных прямых улицах, одна точная копия другой. Можно идти час, два – и увидеть то же самое. <…> Это – выставка, громадный макет, приснившийся план[34].

В книге «Душа Петербурга» Николай Анциферов замечает, что «город открывает свое лицо только тому, кто хоть ненадолго побывал его гражданином, приобщился к его жизни, таким образом сделался частицей этого сложного целого»[35]. Отказ (или неспособность) русских в Берлине увидеть разницу между улицами, домами, жильцами этих домов выдает их «вненаходимость», их отказ (или, опять же, неспособность) стать частью многоликого целого этого города. Немецкий Берлин, увиденный глазами большинства русских писателей, неизменно остается чужим, враждебным, непонятным и недоступным. Они, как лирический герой «Берлинского» у Ходасевича, отгорожены от жизни города «толстым и огромным отполированным стеклом»[36].

Сравнение домов с чемоданами у Шкловского также симптоматично: внутренняя жизнь чужого города остается скрытой от стороннего созерцателя, как вещи в некоем запертом контейнере или помещении. Подобные образы иногда появляются и в стихах молодых берлинских поэтов. Так, для Юрия Джанумова Берлин – это «неприютный, громоздкий, / Огромный пакгауз»[37], а Михаил Горлин сравнивает дома в городе с «несгораемыми шкафами», которые стоят «в пустых коридорах улиц»[38].

Попытки открыть для себя город и приобщиться к его внутренней жизни делались редко и, как правило, ни к чему не приводили. Если такие западные гости Берлина, как Ишервуд или герои его «берлинских» повестей и романов, проходили инициацию через сексуальные контакты с автохтонами обоего пола, русские писатели либо игнорировали рискованные темы, либо резко осуждали буржуазный разврат. Правда, некоторые из них упоминают пресловутых берлинских проституток, но при этом смотрят на них с безопасного расстояния, без всякого вожделения. Женщины, описанные ими, обычно настолько стары и безобразны, что способны вызвать лишь отвращение. «В этот час на Фридрихштрассе проститутки шли густыми толпами, – писал Алексей Толстой в рассказе „Черная пятница“. – Их было столько, что исчезало даже любопытство к этим промокшим женщинам с бумажными розами на шляпах или просто на животе». Русского героя рассказа зазывает «плечистая и костлявая женщина, лет сорока», которая принимается «хмыкать, вытягивая губы трубкой, хихикать», так что он в страхе пятится от нее[39].

Самый тесный контакт с дразнящей берлинской эротикой, который русские писатели смогли описать, – это визит в подпольный ночной клуб (Nachtlokal), где перед посетителями танцуют голые женщины. Увиденные глазами русских, танцовщицы Nachtlokal, как и берлинские проститутки, лишены даже рудиментов сексуальной привлекательности. У женщины, танцующей перед героями «Черной пятницы» Алексея Толстого, например, «локти и колени синие», а ее живот «казался почему-то голодным, зазябшим, набитым непереваренным картофелем»[40]. Nachtloкal у Эренбурга – это обыкновенная квартира респектабельного буржуа, которая ночью используется для небольшого семейного бизнеса: хозяин разносит напитки, его дочери «равнодушно раздеваются» и неуклюже и неумело танцуют перед гостями. В своих мемуарах Эренбург сообщил, что ходил в Nachtlokal вместе с В. Г. Лидиным[41], который в повести «Морской сквозняк» изобразил танец обнаженных женщин как зрелище непристойное и грязное: «…свет, тепло, тихое журчание скрипок и пара голых женщин в том же колыхании шимми, болтая грудями, приникая округлыми животами – и в сладком тлене дешевых духов рыбная вонь немытых тел, запахи коммамбера»[42]. Советский писатель и журналист О. Савич, проживший в Берлине пять лет, отправил в Nachtlokal героя своей повести «Пансион фон-Оффенберг», эмигранта Коврова, мечтающего о возвращении в СССР, который, как и Лидин, испытал отвращение от запаха пота:

Заиграли опять скрипки, и выскочили две голые, в одних чулках – женщины, некрасивые и немолодые, смущаясь, но скрывая смущенье наглостью и равнодушием, затанцовали, приближаясь и обнимая друг друга. Когда они прошли мимо Чарльса и Коврова, на них пахнуло потом. Ковров скривился[43].

Только у Андрея Белого, обличавшего Берлин, визит в Nachtlocal приобретает более глубокий – хотя и абсолютно негативный – смысл. Он превращает обычного пьяного зазывалу в черном котелке, слоняющегося в поисках клиентов, в таинственное существо – в «песьеголового человека», который «на древних фресках Египта <…> неизменно сопровождал усопшего в царство теней, на страшный суд к Озирису»[44]. Таким образом, банальная сценка ночной жизни Берлина трансформируется в символ духовной смерти Запада.

Разрушая образ Берлина как царства освобождающего Эроса, некоторые русские авторы обнаруживают суть города не в «первобытной энергии» обнаженных тел, «африканских танцев» и оргий, но в печальном зрелище публичной мастурбации. «Музыка в кафе, – пишет Шкловский. – А в темных общественных уборных Берлина мужчины занимаются друг с другом онанизмом. У них низкая валюта, голод, и страна гибнет»[45]. В жестоком стихотворении «Под землей» Ходасевич спускается в берлинский Аид – подземную общественную уборную – и наблюдает за безумным стариком, который мастурбирует, «к стене прижатый / Своею дикою мечтой», пока его не гонит наверх «вонючая метла» служительницы. Говоря, что безумец «создает и разрушает <…> сладострастные миры», он отсылает к собственному описанию свободной игры поэтического воображения в стихотворении «Горит звезда, дрожит эфир…»:

И я творю из ничегоТвои моря, пустыни, горы,Всю славу солнца Твоего,Так ослепляющего взоры.И разрушаю вдруг шутяВсю эту пышную нелепость,Как рушит малое дитяИз карт построенную крепость[46].Тем самым жалкие радости несчастного одинокого старика становятся гротескной параллелью к ситуации неприкаянного поэта-изгнанника, который мучается в чужом бездушном городе:

А солнце ясно, небо сине,А сверху синяя пустыня…И злость, и скорбь моя кипит,И трость моя в чужой гранитНеумолкаемо стучит[47].Параллель поддерживается и тем, что трость – это общеизвестный фаллический символ.

Русские писатели – изгои, которым внутренняя жизнь города была враждебна и непонятна, – считали Берлин умирающим или мертвым городом, воплощением бесплодия; отсюда повторяющиеся у них мотивы камня и железа – каменные стены и мостовые, каменные пролеты, гранит в берлинских стихах Ходасевича или одержимость железными конструкциями и железной дорогой у ряда других авторов.

Илл. 1. «Гляйсдрайек» в начале 1920-х годов

В то время как немецкие писатели выбирали в качестве метонимических изображений Берлина площадь Alexanderplaz (Александерплац), проспект Kurfürstendamm (Курфюрстендамм) и парк Tiergarten (Тиргартен)[48], их русские коллеги нашли центральный символ чужого города в «Гляйсдрайеке» (нем. Gleisdreieck, букв. «[поворотный] железнодорожный треугольник») – двухуровневой надземной пересадочной станции метро, построенной на высокой эстакаде в 1912–1913 годах. До этого поезда двух линий ходили по поворотному треугольнику на одном уровне, не останавливаясь, из-за чего в 1908-м и 1911 году здесь произошли катастрофы с человеческими жертвами. Под эстакадой были проложены еще несколько железнодорожных путей для товарных и пассажирских поездов разного типа, городских и междугородних (см. илл. 1), что дало основание Шкловскому назвать «Гляйсдрайек» «форумом всех берлинских поездов» и «железным сердцем Германии». «Кругом, по крышам длинных желтых зданий, идут пути, – писал он, – пути идут по земле, по высоким железным мостам, пересекают железные помосты, проходя по другим помостам, еще более высоким. Тысячи огней, фонарей, стрелок, железные шары на трех ногах, семафоры, кругом семафоры»[49].

Илл. 2. Арка в доме, через которую поезда метро въезжали на станцию

Особо сильное впечатление на русских писателей и поэтов производил выход поездов метро из-под земли на виадук через арки, проделанные прямо в домах (см. илл. 2).

Эренбург увидел в нем некое символическое нарушение безликой буржуазной монотонности, кратковременный прорыв к «железной идиллии»:

В центре Берлина метрополитен, вырываясь из-под земли, дугой висит над городом. Это станция «Гляйс-драйэк». Рельсы, гудки локомотивов. Огни семафоров. Железная идиллия. А дальше? А дальше – поезда снова уходят в землю[50].

Необычный «нырок» поезда под землю легко поддавался символизации, поскольку почти автоматически ассоциировался с падением в преисподнюю. Так, Николай Асеев, который в самом конце 1927 года провел в «унылом, скучном и сером» Берлине всего два дня, но успел набрать достаточно впечатлений для путевого очерка, включил в него стихотворение, заканчивающееся проклятьем капиталистическому городу и его обитателям: «Одним движеньем яростным – / пусть пот прильет! – / подземки нижним ярусом / в провал, в пролет!»[51]

Обостренный интерес русских к «Гляйсдрайеку», возможно, был связан с тем, что многие беглецы, не собиравшиеся надолго оставаться в Берлине, воспринимали весь город как огромный вокзал, пересадочную станцию, а себя – как транзитных пассажиров, на этой станции застрявших и ожидающих возможности уехать. Выбравшись из советского ада, они боялись, что Берлин – это ненадежное убежище, которое вскоре может разрушиться, и им придется снова куда-то бежать. Русский герой упомянутой выше «берлинской» повести О. Савича, живущий рядом с аркой, откуда каждые две минуты «вылетает унтергрунд прямо в небо», а земля трясется «далеким, потом под самыми ногами, потом уходящим подземным гулом», думает: «Страшновато – а вдруг все это, весь этот город не так уж прочен, если трясется земля»[52].

Вид на Берлин и движение поездов в нескольких направлениях, открывавшийся с платформ «Гляйсдрайека», завораживал Пастернака, который привел туда Маяковского и радовался, что того тоже восхитили «штуки, которые, ныряя под землю или летя поверх крыш, <…> отпускает подземная железная дорога»[53]. Сам Пастернак часто приходил на станцию вместе с Надеждой Залшупиной, секретарем издательства З. И. Гржебина, о чем мы знаем из воспоминаний ее берлинской подруги Евгении Каннак, писавшей:

В Берлине его воображение особенно поразила станция «Глейсдрайэк», где скрещивались линии городских поездов и метро. Надземные вагоны, прилетавшие с запада, – а какие закаты открывались с верхнего вокзала! – с грохотом летели потом – и очень высоко, на уровне 5-х этажей, – до станции «Ноллендорф платц», а затем низвергались вниз, как в преисподнюю. «Глейсдрайэк» был главным образом пересадочной станцией, новых пассажиров там было почему-то очень мало, и это обстоятельство тоже занимало Пастернака. «Это метро в никуда», – говорил он. Он любил взбираться вверх по высоким крутым лестницам и смотреть на скрещивающиеся внизу пути, похожие на геометрические чертежи[54].

В альбом Залшупиной Пастернак вписал посвященное ей стихотворение Gleisdreieck, которое было впервые напечатано по рукописи лишь в 1958 году:

GLEISDREIECKНадежде Александровне Залшупиной

Чем в жизни пробавляется чудак,Что каждый день за небольшую платуСдает над ревом пропасти чердакИз Потсдама спешащему закату?Он выставляет розу с резедойВ клубящуюся на версты корзину,Где семафоры спорят красотойСо снежной далью, пахнущей бензином.В руках у крыш, у труб, у недотрогНе сумерки, – карандаши для грима.Туда из мрака вырвавшись, метроКомком гримас летит на крыльях дыма.30 января 1923 Берлин[55]На первый взгляд, стихотворение кажется лишь импрессионистской картиной красивого заката над зимним Берлином, увиденного с платформ «Гляйсдрайека». Полушутливое описание построено по принципу загадки, когда реальный денотат замещается метафорой или метонимией из другого ряда. Чердак, в русской и западноевропейской романтической традиции – жилище бедного стихотворца[56], – это верхняя платформа (на высоте шестого этажа), с которой современный поэт смотрит на закат и индустриальный пейзаж; чудак, хозяин чердака, – это новый, модернистский Берлин, ответственный за нелепое сооружение, «метро в никуда», и прочие «чудачества»; клубящаяся корзина с розами и резедой – это закатное облачное небо, а окрашивающие его карандаши для грима, какими пользуются «недотроги» (вероятно, адресатка стихотворения – одна из них), – силуэты фабричных и печных труб[57].

Однако, как представляется, текст имеет и второй – символический – план, связанный с эсхатологическим дискурсом 1920-х годов, который пророчил гибель всей западной цивилизации, прежде всего с прогремевшей тогда книгой О. Шпенглера «Закат Запада» (Untergang des Abenlandes, 1918; рус. пер. «Закат Европы», 1923). На возможность такой интерпретации указывает ряд образов, допускающих эсхатологическое истолкование: прежде всего, конечно, закат, то есть шпенглеровский Untergang (основные значения, кроме заката: гибель, упадок, крушение), рев пропасти, снег, покрывший землю, мрак, комок гримас (ср. нем. Grimm – ‘ярость, гнев’ и grimmig – ‘свирепый, лютый, мрачный’), крылья дыма. В конце стихотворения статичный городской пейзаж взрывает движение поезда, a поезд у Пастернака, как известно, часто ассоциируется с движением истории. Вырвавшись из подземного туннеля, «из мрака», он «летит» на запад, в сторону заходящего солнца, и вскоре должен снова уйти под землю, что может, как мы видели, метафорически предвещать гибель Берлина и, шире, всей западной культуры. Хотя Пастернак нигде прямо не говорит о гибели города, образы стихотворения и звуковой ряд последней строфы, в которой улавливаются омофонические и анаграмматические отголоски слов труп в труб, умер в сумерки, город в недотрог и смерть в вырвавшись метро, указывают на то, что будущее Берлина и, шире, капиталистического Запада виделось ему в самом мрачном (закатном) свете[58]. В открытке С. Боброву, написанной 11 февраля 1923 года, меньше, чем через две недели после написания Gleisdreieck’a, он назвал Берлин «безличным Вавилоном»[59], то есть отождествил его с архетипическим городом зла и порока – как историческим, гибель которого предсказал и засвидетельствовал пророк Исайя[60], так и метафорическим, гибель которого возвестил один из Ангелов Апокалипсиса: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные блудодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее» (Откр. 18: 2).

Ясно, что, решив вернуться в Москву, Пастернак, как и многие русские «возвращенцы» в его положении, оправдывал свое решение отвращением к «безличному Вавилону». Поэтому эффектные идеи Шпенглера об обреченности на гибель современных капиталистических мегалополисов, прежде всего Берлина, не могли не прийтись по душе и ему, и другим новоявленным критикам бездуховного Запада. Согласно Шпенглеру, Берлин был «закатным городом», населенным «духовными мертвецами» и отмеченным бесплодием. Вопиющие симптомы необратимого разложения и деградации он усматривал повсюду: в иссякании живоносной чувственности, в бездетности и «расовом самоубийстве» (то есть в гомосексуальности и других нетрадиционных формах сексуальности), в таких уступках варварству в искусстве и образе жизни, как «экспрессионизм, боксерские состязания, негритянские танцы <…> и гонки». Мировой город, писал Шпенглер, некогда центр и двигатель западной, «фаустианской» культуры, в XX веке превратился в «каменную массу», которая совершает «метафизический поворот к смерти» и в которой «исполненный высокого духа камень готических зданий после тысячелетней эволюции стилей превратился в бездушный материал для демонической каменной пустыни»[61].

Риторика русских писателей, предсказывавших скорую гибель Берлину, перекликалась с историософской риторикой Шпенглера. Например, когда Андрей Белый клеймит Берлин, называя его «буржуазным Содомом», Тартаром, Аидом или египетским царством теней, и сокрушается по поводу кончины старой европейской культуры, победу над которой одержал дикий «варварский Дионис» в образе языческого африканского божества – «„негра“ Берлина, „негра“ „новой“ Европы; верней – образа смерти ее, ее рока»[62], он повторял филиппики Шпенглера. Демонический, безумный, обреченный Берлин Белого, каменный ад Ходасевича, железные лабиринты Шкловского – все эти и подобные представления служили фильтрами, которые пропускали лишь те берлинские впечатления, которые соответствовали общей исторической идее неминуемого апокалиптического падения. Воплощением этой позиции является русский поэт-модернист (возможно, его прототипом послужил Илья Эренбург) из незаконченного стихотворения Ходасевича «В кафэ», который

…сквозь дым английской трубки,Глядит, злорадно щуря взор,Как бойко вскидывает юбкиГолодных женщин голый хор[63].В черновике следовала строфа, затем вычеркнутая:

Вот зрелище! Он им утешен:Проклятый европейский мирИстерт, изъеден, грязен, грешен,Изношен до бесстыдных дыр[64].Немногочисленные писатели и поэты, оставшиеся в Берлине надолго и потерявшие надежду вернуться в Россию, выработали другую стратегию описания чужого города. Вместо осуждения «буржуазного Содома» и выискивания признаков его неизбежной исторической гибели они старались «минимизировать» Берлин, отодвинуть его на второй план, а на первый выдвинуть свои воспоминания о России, фантазии, личные переживания. Для них город и его обитатели становятся, как писал Набоков в английской версии автобиографии, «более или менее иллюзорными»[65], а воображаемые миры меняются местами с миром реальным: воспоминания, картины прошлого, мечты, тексты русской литературы, пришедшие на память, могут представляться более существенными, чем рутинное существование эмигранта в Берлине. Владимир Корвин-Пиотровский, например, начинает одно из своих стихотворений с берлинских топонимов, но тут же отказывается верить в их реальность и погружается в мир пушкинского «Пира во время чумы»:

Шарлоттенбург, Курфюрстендамм, – не верю —Я выдумал, проснусь и не пойму —Спой песенку, задумчивая Мери,Как пела Дженни другу своему…[66]В другом стихотворении он признается, что «полюбил Берлин тяжелый», потому что

Здесь, только здесь и может снитьсяСон, невозможный наяву, —Лед, сжавший черную Неву,И в бездне – Зимняя Столица[67].В рассказе Сергея Горного «Братья» кульминацией является момент озарения на Фридрихштрассе, когда в сознании героя «все стало <…> отплывать как большая волна в час отлива: витрины, черныя головы людского потока, все уносилось вспять»[68]. Примерно так же деобъективируют Берлин набоковские герои – Ганин в «Машеньке» и Федор Годунов-Чердынцев в первой половине «Дара». Нырнув в сентиментальные воспоминания о дачно-петербургской первой любви, Ганин переживает их «как действительность»: «Это было не просто воспоминанье, а жизнь, гораздо действительнее, гораздо „интенсивнее“ – как пишут в газетах, – чем жизнь его берлинской тени». Когда он едет в автобусе по Берлину, ему кажется, «что чужой город, проходивший перед ним, только движущийся снимок» [II: 85, 84].

Вторая глава «Дара» начинается с подробнейшего рассказа о прогулке Федора по парку родового имения под Петербургом, и только в середине седьмого абзаца мы вдруг начинаем понимать, что прогулка происходит не в действительности, а в воображении героя, ожидающего берлинского трамвая на остановке:

…кругом все только что воображенное с такой картинной ясностью <…> бледнело, разъедалось, рассыпалось, и, если оглянуться, то – как в сказке исчезают ступени лестницы за спиной поднимающегося по ней – все проваливалось и пропадало, – прощальное сочетание деревьев, стоявших как провожающие и уже уносимых прочь, полинявший в стирке клочок радуги, дорожка, от которой остался только жест поворота, трехкрылая, без брюшка, бабочка на булавке, гвоздика на песке, около тени скамейки <…> и еще через миг все это без борьбы уступило Федора Константиновича его настоящему, и, прямо из воспоминания (быстрого и безумного, находившего на него как припадок смертельной болезни в любой час, на любом углу), прямо из оранжерейного рая прошлого, он пересел в берлинский трамвай [IV: 263–264].

Нет никаких сомнений, что сам Набоков нередко испытывал подобные «припадки» и такие же приступы острой ненависти к Берлину, немцам и всему немецкому, как Федор в берлинском трамвае после возвращения из идиллического мира воспоминания в реальность:

…в нем росла смутная, скверная, тяжелая ненависть <…> и к безнадежно-знакомым, безнадежно-некрасивым улицам, шедшим за мокрым окном, а главное – к ногам, бокам, затылкам туземных пассажиров. <…> Русское убеждение, что в малом количестве немец пошл, а в большом пошл нестерпимо, было, он знал это, убеждением, недостойным художника; а все-таки его пробирала дрожь… [IV: 264]

Еще в июле 1926 года он писал жене:

Меня тошнит от немецкой речи, – нельзя ведь жить одними отраженьями фонарей на асфальте, – кроме этих отблесков, и цветущих каштанов, и ангелоподобных собачек, ведущих здешних слепых, – есть еще вся убогая гадость, грубая скука Берлина, привкус гнилой колбасы и самодовольное уродство. Ты это все понимаешь не хуже меня. Я предпочел-бы Берлину самую глухую провинцию в любой другой стране[69].

В его лирике 1920-х годов Берлин фактически отсутствует и упоминается лишь однажды – в названии диптиха «Берлинская весна» (1925), если не считать, конечно, помет, указывающих дату и место написания стихотворений. Зато Набоков-прозаик очень рано понял, что и в чужом городе можно найти разнообразный материал для построения своих вымышленных миров. Для этого, считал он, нужно полностью отказаться от генерализирующих и историзирующих описаний и сосредоточиться на необычных деталях берлинских зданий, улиц, площадей, парков, на выразительных уличных сценках, на красках и освещении городских пейзажей. В 1924–1925 годах Набоков пишет четыре бессюжетных рассказа – «Благость» (1924), «Письмо в Россию» (1925), «Драка» (1925), «Путеводитель по Берлину» (1925), в которых повествование ведется от лица молодого эмигранта, обживающего Берлин, во многих отношениях alter ego автора. Рассказчик «Благости» – скульптор, страстно влюбленный в лживую, подлую женщину. Назначив ей свидание у Бранденбургских ворот, он безнадежно ждет ее больше часа, наблюдает за прохожими и сидящей поодаль старушкой в смешно подтянутой юбке, продавщицей цветных открыток, к которой, как и к нему, никто не подходит. Дело происходит осенью, поднимается холодный ветер, и тут старушку подзывает к себе солдат из окна гауптвахты. Он протягивает ей дымящуюся кружку кофе, и она долго, медленными глотками, с «совершенным, глубоким, сосредоточенным наслаждением» пьет, согревая ладони о «теплую жесть». Потом выбирает две открытки и дает их солдату вместе с пустой кружкой. Эти спонтанные проявления доброты (перевожу буквально английское выражение ‘random acts of kindness’) «согревают душу» рассказчику, и он начинает чувствовать

нежность мира, глубокую благость всего, что окружало меня, сладостную связь между мной и всем сущим, и [я] понял, что радость <…> дышит вокруг меня повсюду, в пролетающих уличных звуках, в подоле смешно подтянутой юбки, в железном и нежном гудении ветра, в осенних тучах, набухающих дождем. Я понял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а мерцающая радость, благостное волнение, подарок, не оцененный нами [I: 113–114].

Умиротворенный, рассказчик уходит в свою мастерскую:

Я шел прочь по вечереющим улицам, заглядывал в лица прохожим, ловил улыбки, изумительные маленькие движения, – вот прыгает косица девчонки, бросающей мячик о стену, вот отразилась божественная печаль в лиловатом овальном глазу лошади; ловил я и собирал все это <…> и в пальцах я ощутил мягкую щекотку мысли, начинающей творить [I: 114].

Несмотря ни на что, чувствует себя счастливым и рассказчик «Письма в Россию», писатель, который по ночам выходит погулять по Берлину и тоже «собирает» всяческие зрительные и слуховые впечатления для будущих книг. В конце письма своей первой возлюбленной, оставшейся в России, он гордо заявляет, что его счастье – это вызов, брошенный, как можно понять, одиночеству, изгнанию, мировой пошлости и в конечном счете «дуре-истории»: