- -

- 100%

- +

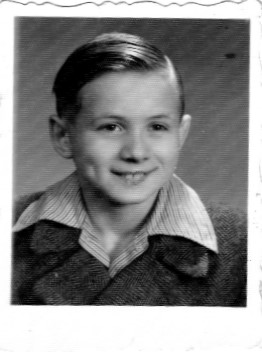

Ich im Jahr 1946

Abends rief mich Papa mit keinen Widerspruch duldender Stimme in sein Arbeitszimmer: „Was hast Du heute angestellt?"

„Ich habe eine Fensterscheibe eingeschlagen", sagte ich leise.

„Und was noch", fragte er weiter in unangenehm amtlichem Tonfall.

„Das Klo habe ich in die Luft gesprengt."

„War das alles", fragte Papa weiter.

„Nein, Krysia habe ich geschlagen."

„Und was noch?"

„Den Brief habe ich zerrissen", antwortete ich.

Ich wusste: das Maß war voll. Papa befahl mir einen Stuhl zu holen, er holte aus dem Schrank einen Ledergürtel. Naja, ich habs abbekommen. Drei brennende Streifen spürte ich am Hintern. So sehr hats gar nicht weh getan, aber mein Stolz und meine Würde litten. Nach der „Exekution" hörte ich: „Geh zu Mama und entschuldige Dich bei ihr."

Im Jahr 2007 besuchte ich Kamień Pomorski und meine alte Schule. Die Gebäude standen noch, doch waren sie nun Wohnhäuser. „Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie vielleicht jemanden", sprach mich eine ältere Dame an, die in ihrem Garten arbeitete. Wir unterhielten uns eine Weile über die Nachkriegsjahre und die Schule: „Ja, irgendein Schüler hatte mal die Toiletten in die Luft gejagt. Daran kann ich mich gut erinnern", bestätigte meine Gesprächspartnerin. So viele Jahre waren vergangen seit dieser Explosion und dennoch fand sich eine Zeugin meiner Leistung – kaum zu glauben!

Wie ich nur konnte nutzte ich die fehlende Beaufsichtigung meiner Eltern aus. Mich begann der Yachthafen zu interessieren bzw. eher die ausgebrannten Boote und Yachten. Am zerstörten Steg standen die Längsseiten und Maste der versunkenen Wasserfahrzeuge aus dem Wasser. Einige waren stark beschädigt und flösten Angst ein mit ihren von Geschossen hineingerissenen Löchern. Offene Kabinentüren offenbarten ihr dunkles, mit Wasser angefülltes Innere. Das einzige fahrtüchtige Schiff oder Boot war ein Zweimaster der Seefahrer-Pfadfindergruppe (Trotz meines Alters wurde ich anstatt bei den Wölflingen, in die Pfadfinder oder genauer in die Gruppe der Wassersportler aufgenommen). Durch die Bucht werden wir segeln und am Ufer biwakieren. Doch ich konnte die Segeltörns nicht erwarten. Ziutek, mein Kumpel aus der Schulbank, und ich wollten sofort unser eigenes Boot haben. An der Hafenmole unweit des Ufers machten wir ein versunkenes, kleines Beiboot aus. Die Schwierigkeit bestand darin, dass es mit einer Kette an einen Pfahl befestigt war. Wir zogen uns aus und gingen ins Wasser. Mit meinem Taschenmesser, das ich immer bei mir habe, höhlte ich aus dem Holzbalken die Metallöse: Das Boot war unser. Mit alten Dosen begannen wir, das Wasser herauszuschöpfen. Dann zogen wir es an Land. Eine Unmenge an Arbeit lag vor uns. Nachdem wir es vom Schlamm sauber gewaschen und dann getrocknet hatten, zeigte sich, dass es sogar dicht war. Wir suchten uns Ruder zusammen und konnten endlich „auf große Fahrt“ gehen, während uns die anderen Jungs beneideten.

Der erste Törn des Pfadfinder Segelschiffs stand bevor. Aufgeregt erzählte ich Mama vom morgentlichen Appell an der Mole. Doch Mama hatte Angst um mich und wollte mir nicht erlauben in See zu stechen. Dennoch stimmte sie schließlich zu: „In Ordnung, Du darfst zum Appell, aber davor musst Du Holz hacken. Alleine schaffe ich das alles nicht und Papa ist nicht da." Sie hoffte natürlich mich mit dieser zusätzlichen Beschäftigung davon abzuhalten, pünktlich zum Appell zu erscheinen und auf diese Weise zu verhindern, dass ich mit dem Pfadfindersegelboot davon segel. Zufälligerweise hatte auch Ziuteks Mama eine unerwartete Arbeit für ihn, so dass wir beide verspätet durch die leeren Straßen zum Hafen eilten. Wir hofften so sehr, dass sie auf uns warten würden. Leider haben sie nicht gewartet. Als wir an der Bucht ankamen, sahen wir den majestätisch, vollgetakelten Zweimaster nur noch aus der Ferne. Erschöpft und enttäuscht, aber richtig enttäuscht, setzten wir uns nieder. Der leichte Wind kühlte unsere vom Laufen erhitzten Körper und runzelte das Wasser ein wenig.

Der Wind wurde stärker, aus Westen zogen dunkle, regengetränkte Wolken heran. Auf dem Wasser wälzten sich schon recht gehörige Wellen. Plötzlich bemerkten wir, dass das Segelschiff mit den Pfadfindern auf der Stelle stand, stark schaukelte und die Segel willenlos flatterten. „Etwas schlimmes ist passiert! Irgendwas ist nicht in Ordnung! Wir müssen helfen, das Schiff ist doch voller Kinder!" Unterschiedlichste Gedanken schwirrten in unseren Köpfen. „Ziutek, schnell, lassen wir unser Beiboot zu Wasser und fahren ihnen zu Hilfe, sie ertrinken sonst", rief ich. „Wir müssen sie retten! Ich werde rudern und Du schüttest das Wasser über Bord", fügte ich eilig hinzu als ich merkte, dass über eine Bordseite Wasser eindrang. Mühsam kämpfte sich unser Boot durch immer größer werdende Wellen. Aus ganzer Kraft lehnte ich mich in die Ruder, die Wellen schaukelten unsere Nussschale, so dass Wasser nicht nur über die beschädigte Bordseite eindrang. Ziutek arbeitete mit der Blechdose immer schneller, trotzdem wurde das Wasser mit jeder Schräglage mehr. Noch ein bischen! Wir kommen näher und gleich können wir helfen! Wir sind da, endlich! Ich blickte in Richtung Segelschiff. Die Segel flatterten weiterhin im Wind, doch die Gesichter der Kinder waren entspannt. Einer der älteren Gruppenleiter winkte uns freundlich zu: „Wie gut, dass Ihr gekommen seid, ich muss möglichst schnell ans Ufer. Ich habs eilig in die Arbeit. Das hier dauert doch länger als gedacht“, rief er freudig zu uns rüber und wir schauten ihn verwundert an. Unsere Aufregung ließ uns kein einziges Wort über die Lippen bringen. Schließlich schrie ich: „Aber wir sind für die Kinder … die Kinder müssen wir retten! Also was jetzt? Wer kehrt mit uns zurück?“ Doch die Kinder sahen keineswegs erschrocken aus. Sie waren begeistert vom Geschaukel. „Ihr bewegt Euch doch nicht von der Stelle ...“, fügte ich hinzu. „Alles ist in Ordnung. Wir müssen nur das Tauwerk richten und dann kommen wir ruhig ans Ufer zurück. Macht Euch keine Sorgen um uns“, erwiderte ein anderer Gruppenleiter. „Nehmt nur den Kollegen mit, denn er hats eilig!“ Der erste Gruppenleiter sprang in unser Boot, welches dadurch so ruckartig aufschaukelte, dass schon wieder Wasser eindrang. Er griff die Ruder und schnell fuhren wir Richtung Yachthafen. Es wurde kalt und es begann zu regnen. Durchnässt und durchgefrohren legten wir am Ufer an. Auch der Zweimaster näherte sich nun dem Hafen.

Als wir abends durch die dunklen, nur vom Mond beleuchteten Straßen nach Hause eilten, hallte das Echo unserer Schritte in den leeren Straßen wider. Zu Hause brannte Licht, Mama saß über den Küchentisch gelehnt. Ganz leise ging ich hinein, denn ich spürte schon, dass ich mal wieder was ausgefressen habe. „Ist Papa da“, fragte ich in der Hoffnung, dass er noch nicht von der Arbeit zurückgekehrt war. Mama schaute mich streng an, doch man konnte ihre Erleichterung über meine Rückkehr ekennen. „Papa ist da. Dychu, zieh Dir trockene Sachen an und dann sollst Du gleich zu ihm ins Arbeitszimmer kommen.“ „Na toll“, dachte ich mir, „genau heute muss er nach Hause kommen.“ Ich klopfte an die Tür und hörte ein leises „bitte“; ich betrat das Arbeitszimmer. Das Fenster war mit fleischigen, Plüschvorhängen zugezogen. Kein Wunder, dass ich von draußen nicht bemerkt hatte, dass Papa da ist. Eine stilechte Tischlampe aus Messing mit Lampenschirm beleuchtete das Zimmer sanft. Papa saß neben dem Bücherschrank voller in Leder gebundener Bücher. Schüchtern stellte ich mich neben den ledernen Klubsessel. Papa sah mich an und fragte: „Sag mir bitte, warum kommst Du so spät nach Hause?“

Ich begann zu erzählen: wie ich mich zum Appell verspätet hatte, dass ich die Kinder retten musste, dass die Wellen sich so aufgetürmt hatten und dass es so schnell dunkel wurde … . Ich sprach und sprach, aber Papa war in Gedanken und hörte mir irgendwie gar nicht zu. „Hast Du auch mal an Mama gedacht, dass sie sich Sorgen macht, weil Du so lange von zu Hause weg bist“, fragte er. Ich ließ den Kopf hängen und Papa sprach weiter: „Wenn Du nur an Dich denkst, dann wirst Du jetzt Gelegenheit haben, in Ruhe und Abgeschiedenheit über Dein Vorgehen nachzudenken. Ich will von Mama keine weiteren Beschwerden über Dein Verhalten hören. Und jetzt folgst Du mir.“ Wir verließen das Arbeitszimmer, Papa schritt die Treppe hinab in den Keller. Er öffnete ein Kellerabteil. Lauter leere Kartone lagen umher. Er wies mich an, in das Abteil zu gehen und sperrte die Tür hinter mir mit einem Schloss ab. „Hier bleibst Du und hier wirst Du schlafen“, sagte er und löschte das Licht als er den Keller verließ. Obwohl ich Strafe verdiente, hegte ich gegen Papa Groll, weil er meine noblen Motive nicht wertschätzte. Tastend aber geschickt machte ich mir aus den Kartons ein sogar recht bequemes Bettenlager, auf das ich mich legte und mit einem anderen Karton zudeckte. Hungrig war ich wie ein Wolf, doch zum Abendessen rief mich niemand. Ich war gerade dabei einzuschlafen, als plötzlich das Licht anging. Ich hörte leise, schmächtige Schritte, die sich meinem „Gefängnis“ näherten. Nach einer Weile erkannte ich Rysia. Sie hielt ein belegtes Brot in Händen, welches sie mir durch die Holzplanken hindurch reichte. „Das ist von Mama“, sagte sie, lief aus dem Keller und machte das Licht wieder aus.

Dass sie sich ganz alleine in den Keller wagte!? Bestimmt stand Mama an der Tür und wartete auf sie. In völliger Dunkelheit schlang ich das leckere Canapé herunter und zufrieden legte ich mich wieder aufs Bettlager aus Karton. Nach einigen Minuten ging das Licht an. Mama öffnete das Schloss. Auf ihren Lippen zeigte sich ein zartes Lächeln, sie streckte mir ihre Arme entgegen und flüsterte: „Komm zu mir, mein Armer. Wir gehen jetzt ins Bett.“ Sie drückte mich an sich und ich spürte, dass es wieder gut war.

Am nächsten Tag redeten in der Schule alle über unsere waghalsige Rettungsaktion im aufgewühlten Meer: wie wir uns mit unserem winzigen Boot durch die riesigen Wellen hindurchschlugen, um schließlich den Gruppenleiter mit ans Ufer zu nehmen. Auch meine Eltern erreichten diese Erzählungen. Erst dann begannen sie mir zu erklären, welch großer Gefahr wir uns ausgesetzt hatten. Da Mama Wasser fürchtete, warnte sie mich häufig, nicht an die Bucht und schwimmen zu gehen. Natürlich hörte ich nicht auf sie. Doch ich gelangte zu dem Schluss, dass unser Beiboot nicht optimal war und wir etwas solideres brauchten. Im Schilf unweit des Hafens entdeckte ich eine verlassene Holzyacht. Wasser war in ihre Kabine eingedrungen, aber an Deck konnte man sich problemlos bewegen. „Vielleicht bekommen wir das Wasser raus, so wie beim Beiboot“, dachte ich. Vor meinen Augen sah ich schon meine wunderschöne, mit Messingbeschlägen glänzende Yacht, wie der Wind ihre Segel ausfüllte.

Zwischenzeitlich fand ich am Świniec-Kanal an der Landstraße nach Dziwnów einen metallenen Militär-Ponton - ca. 2m x 2m groß. Bis heute frage ich mich, weshalb er in weiß-rot bemalt war?! Sofort erzählte ich Ziutek von meinem Fund. Gleich nach der Schule inspizierten wir ihn. Einvernehmlich beschlossen wir, ihn an den Kai zu bringen. „Wir müssen ihn an Land transportieren“, entschied Ziutek. „Bei meinem Onkel habe ich einen Anhänger gesehen, sicherlich borgt er ihn uns aus“, fügte er hinzu. „Super! Sprich mit ihm gleich heute. Am besten wäre es, ihn übermorgen zu transportieren, da haben wir nur drei Schulstunden“, sagte ich. „Ich denke, bis zum Abend sollten wir es schaffen.“ Gleich nach der Schule zogen wir den Anhänger an den Kanal. Der Ponton war höllisch schwer. Wir zogen ihn ans Ufer und mit fast übermenschlicher Kraftanstrengung gelang es uns ihn auf das Wägelchen zu schieben. Doch er rutschte immer wieder runter, also zog einer von uns den Wagen, während der andere hinten aufpasste und schob – immer abwechselnd. Die mühselige Reise zum Hafen begann: ständig mussten wir Schlaglöchern ausweichen oder Steigungen bezwingen. Schließlich hatten wir unseren Schatz am Ziel: im Hafen, wo unser „Wasserfahrzeug“ unter unseren Freunden großes Aufsehen erregte. Wir planten eine Yacht draus zu machen. Doch zweifelnde Mienen und negative „Expertenmeinungen" ließen uns diese Idee schnell wieder fallenlassen. Im Schilf wartete doch meine echte, wunderbare Yacht – aber leider voller Wasser. Doch der Ponton erwies sich als äußerst hilfreich, denn er war unversenkbar. Wir machten ihn an der Yacht fest und begannen von ihm aus, das Wasser aus der Yacht zu schöpfen. Naiv glaubten wir, es mit Eimern zu schaffen. Doch im Rumpf musste ein großes Loch sein, denn trotz unserer Bemühungen wurde das Wasser nicht weniger. Schließlich fanden wir uns damit ab, dass wir die versunkene Yacht nicht bergen werden. Zum Trost kam uns unsere kindliche Vorstellungskraft: Dank ihr fanden dennoch Expeditionen zu den entlegensten Orten statt … .

Die Schule fiel mir leicht, dennoch musste ich unseren Referendar um Hilfe bitten. Er zeichnete herrlich, während ich für die Abschlussnote keine einzige Zeichnung abgegeben hatte, welche ich eigentlich im Laufe des Schuljahres hätte zeichnen sollen – ungefähr zehn Stück. Meine künstlerischen Fähigkeiten waren erbärmlich. Ich spürte das Messer an der Kehle. Franciszek wohnte neben der Schule, also lief ich zu ihm mit einem Stapel leerer Blätter Papier. Außer Atem kauerte ich auf dem Stuhl neben dem Tisch, an welchem er saß und zeichnete. „Na, was versteckst Du da, Dychu“, fragte er und sah mich an. Ich zog die Blätter raus und erklärte ihm mein Problem. Franek lachte, nahm einen Bleistift und fragte: „Was soll ich zeichnen?“ Schnell zauberte er mit seiner geübten Hand schneebedeckte Berge und Fichten mit Schneemützen, auf gefrohrenen Seen Schlittschuh laufende Kinder, ein Mädchen mit Hund und einen auf einer Parkbank sitzenden Schneemann hervor. Im Handumdrehen entstand eine Zeichnung nach der anderen. Nun durfte ich in die vierte Klasse!

Endlich waren meine ersten echten Sommerferien da! Auf uns Pfadfinder wartete ein Törn nach Dziwnów und dort das Pfadfinderlager: – echte Militärzelte mit Pritschen. Es gab auch eine militärische Feldküche; am Rand des Lagers befand sich im Wald die Latrine, d.h. ein im Sand ausgehobener Graben und darüber eine lange Holzlatte, auf die man sich setzte. Eine weitere Latte etwas höher, diente als Rückenlehne. Das Lager bestand im Grunde aus einem Jungen- und einem Mädchenlager. Nachts pirschten wir uns ins Mädchenlager, um ihnen die Seile ihrer Zelte loszumachen. Das Geschrei war unglaublich und wir hatten einen Heidenspaß. Unsere Freundinnen wollten es uns heimzahlen, doch wofür gibt es Wachmänner!?

Am meisten Spaß machten Nachtwanderungen, bei denen wir mit dem Kompass navigierten. Wald- und Strandwanderungen sowie Übernachtungen in eigenhändig erbauten Hütten waren fantastische und unvergessene Abenteuer. Hier verliebte ich mich in das Vagabundenleben - eines echten „Włóczykij“ [wutschickie-j].

Das Sommerlager ging zu Ende, doch Ferien in Kamień Pomorski boten unabhängig davon eine Menge Attraktionen. Meine schwimmerischen Fähigkeiten perfektionierte ich von Tag zu Tag. Das war nicht mehr so ein Schwimmen wie im Głęboczek, als ich Papa zeigen wollte, wie gut ich schwimmen kann. Damals im „Känguru-Stil“: dabei stößt man sich mit einem Bein vom Boden ab und springt wie ein Känguru, während man mit den Armen das Wasser auseinander treibt. Interessiert beobachtete Papa meine Anstrengungen, während Rysia mich boshaft auslachte. Diesen Stil kannte sie hervorragend. Sie schwamm genauso.

Jeden Tag waren wir an der Hafenmole, zogen uns aus, legten unsere Sachen sorgsam auf einen Balken der Molekonstruktion und sprangen nackt ins Wasser. Wir sprangen von den hervorstehenden Brettern kopfüber oder auch mit dem Gesäß voran. Das Wasser spritzte nur so. Wir lachten viel. Doch als wir mal wieder im Wasser herumtobten, hatte unser Kumpel Jakub eine blöde Idee. Als er eine Gruppe Mädchen in Richtung Mole gehen sah, versteckte er unsere Sachen, doch was noch schlimmer war, er verriet es den Mädels. Wir sahen die Mädchen kommen und wollten uns anziehen ... . Kichernd ärgerten sie uns und wir Armen, versteckten uns im Wasser, im Schatten der Mole. Lange dauerte es, bis Jakub uns die Sachen zurückbrachte. In der Zwischenzeit war uns ordentlich kalt geworden. Daraufhin schlossen wir den Verräter aus unserer Klicke aus. Dennoch folgte er uns die ganzen verbliebenen Sommerfeien, langweilte sich jedoch ungemein.

Der Herbst überraschte uns mit starkem Wind von der See: kalt und nass. Dauernd pfiff er durch die Spalten in den Fenstern und Mama klagte, dass sie davon Kopfschmerzen bekam. Sie hielt das Geheule nicht aus.

Mal wieder war ich mit den Jungs szabern gegangen. Von weitem sahen wir eine große Menschenmenge. Aus und in ein kleines Häuslein strömten Leute, Frauen flüsterten einander zu. Etliche trockneten ihre Augen mit dem Taschentuch. Neugierig näherten wir uns. Sie sprachen von einem Mann, der Selbstmord begangen hatte. Er hat sich in den Kopf geschossen, weil das Leben für ihn keinen Sinn mehr hatte ohne sein geliebtes Mädchen: Sie wollte ihn nicht.

Wir gingen in den ersten Stock. Im Sarg lag ein junger Mann mit einem Mull-Verband, welcher die Verletzung an der Schläfe verdeckte. Schwarz gekleidete Familienmitglieder standen daneben. Das Mädel, das die Liebe zurückgewiesen hatte heulte. Vor Verzweiflung wankte sie so sehr, dass zwei Frauen sie stützen mussten. „Warum flennt sie jetzt so, wenn sie ihn eh nicht wollte? Wegen ihr lebt er doch nicht mehr“, dachte ich naiver Weise. Einen furchtbaren Eindruck machte auf mich der erste nahe Anblick des Todes. Als unser Urgroßvater Piotr gestorben war, taten die Erwachsenen alles, damit wir den Verstorbenen nicht sahen und dass wir am Begräbnis nicht teilnahmen. Auch meine Freunde wurden ungewöhnlich schweigsam und wir hatten keine Lust mehr aufs szabern. Wir gingen heim.

Zu Hause war uns ein großer Hund zugelaufen und Mama war damit einverstanden Burek aufzunehmen. Er wurde mein treuester Freund und folgte mir überall hin; sogar wenn wir mit den Jungs Steine auf die Häuser der Deutschen werfen gingen. In Kamień Pomorski waren einige deutsche Familien geblieben, aber niemand mochte sie. Ihnen wurde alles Kriegsleid zur Last gelegt. Sie taten mir leid, denn ich glaube nicht, dass gerade diese Leute etwas verschuldet hätten. Meine Freunde erzählten mir von viel Grauen, das die Deutschen während des Krieges begangen haben, doch in meinen kindlichen Kopf passten diese Geschichten nicht hinein. Ich konnte sie nicht glauben, denn sie erschienen mir zu grausam, so dass sie bestimmt erfunden waren. Trotzdem warf ich auch mit Steinen.

Der Winter kam, Schnee war gefallen und es war eiskalt. Bis nach Dziwnów konnten wir nun über die zugefrohrene Bucht Schlittschuh laufen! Nicht nur Schlittschuhe hatte ich, auch einen Schlitten und sogar ein Fahrrad. Alles vom szabern! Mein großartiger, starker Hund zog den Schlitten voller echtem Enthusiasmus, für den ich selbst gesorgt hatte. Ich saß auf dem Schlitten und hielt einen langen Stock, an dessen Ende an einer Schnur ein Stück Wurst baumelte - direkt vor Bureks Schnauze. Er rannte um sie sich zu schnappen. Das Gespann anzuhalten war einfach: lediglich dem Hund die Wurst wegnehmen. Damit machten wir Furore unter meinen Kumpeln. Bei Rysia nicht, sie war lieber zu Hause und laß Bücher. Abends regte sie mich auf, weil sie das Licht nicht ausmachte und ich so nicht einschlafen konnte. Zumindest nahm sie irgendwann eine Taschenlampe mit unter die Decke, um weiter in ihrer Lektüre stöbern zu können.

Weihnachten 1946: Wir hatten einen wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum und Papa war jetzt öfters bei uns. Begeistert hatte ich Papa von dem Kino erzählt, das in die Stadt gekommen war. Eines Abends besuchte ein Bekannter Papa und Mama zog mich warm an. Mein Traum eines Kinobesuchs stand kurz davor in Erfüllung zu gehen. Wir gingen in die Dunkelheit, mitten auf der Straße, am Nachthimmel funkelten Millionen Sterne und der Schnee knirschte unter den Füßen. Der Frost erschwerte das Atmen. Den ganzen Weg unterhielt sich Papa mit seinem Bekannten. Ich trippelte nebenher und bemühte mich, mit den Männern Schritt zu halten. Etwas übergangen fühlte ich mich. Im Kino war es voller Leute, ein Bekannter hatte uns erkannt und winkte uns zu sich auf drei freie Plätze in der Mitte der Sitzreihe. Mit einem Druck auf meine Schulter lenkte mich Papa in Richtung der für uns reservierten Plätze. Ich schaute auf die große, weiße Leinwand und drückte mich langsam durch die Reihe. Plötzlich rief mich Papa zurück. Er war an der Seite der Reihe stehengeblieben. Verwundert stolperte ich wieder zurück über die Beine der Sitzenden. Wortlos griff Papa mich an den Schultern, drehte mich um, mit dem Gesicht den Kinobesuchern in unserer Sitzreihe zugewandt und schob mich leicht an, um mir zu verstehen zu geben, wie ich zu meinem Platz gehen sollte. Auf diese Weise trichterte er mir für mein ganzes Leben einen Grundsatz anständigen Verhaltens ein.

Schule, Ferien, Schule, die Zeit lief ihren ausgetretenen Pfad entlang. Die zweiten Nachkriegs-Weihnachtsfeiertage waren gekommen. Mama hantierte in der Küche umher. Im ganzen Haus duftete es nach Kuchen. Auf den Tisch mit weißer Tischdecke stellte sie das feierliche Porzellangeschirr sowie einen kleinen Teller mit der traditionellen Oblate; kurz vor dem Abendessen dann die Schüsseln und Platten voll weihnachtlicher Leckereien. Unsere Augen lachten diese Pierogi, Kuchen und andere Speisen an. Der Tradition entsprechend waren es zwölf. Der Magen knurrte schon, so dass wir zusammen mit Rysia und der kleinen Żaba ungeduldig Ausschau hielten nach dem ersten am Nachthimmel zu erkennenden Stern. Der weihnachtlich gedeckte Tisch war wunderschön. Sich an ihn zu setzen war die Krönung des ganzen Tages, des ganzen Jahres und eigentlich sogar vieler vorangegangener Kriegsjahre! Wir waren alle zusammen: Papa, Mama und wir.

Papa arbeitete außer Haus und kam selten heim. Damals nutzte ich eifrig seine Abwesenheit aus und zog regelmäßig in das elterliche Schlafzimmer um. Angenehm war es mit dem Wissen einzuschlafen, dass Mama neben mir ist. Eines Nachts weckten mich aus meinen glückseligen Träumen Mamas Geflüster und leises, ganz ungewöhnliches Lachen sowie Rascheln der frisch bezogenen Bettdecke.

„Leise, Du weckst Wojtek auf“, hörte ich Mama.

„Ich weck ihn nicht auf, er schläft tief“, brummte Papa und das Bett quietschte.

„Aha! Papa ist zurückgekommen“, dachte ich mir und die Träume siegten. Morgens, als ich erwachte, war Papa nicht mehr da. Wie üblich.

Das Ende meiner glücklichen Kindheit

Immer seltener kam Papa nach Hause, dafür häuften sich ungebetene Besuche. Unsere Haustür sperrten wir nie mit dem Schlüssel ab, doch nachdem zum ersten Mal die Geheimpolizei mit Maschinengewehren bei uns wie ein Tornado eingefallen war, mussten wir unsere Gewohnheit ändern - um Papa Zeit zur Flucht zu geben. Mama war entsetzt und weinte ständig. Häufig kam die Geheimpolizei, sie suchten meinen Vater und schrien Mama an während wir uns an sie drückten, so fest wir nur konnten. Um das brutale Geschrei zu überhören und meine Angst zu unterdrücken starrte ich in diesen Momenten immer auf das Gemälde in Papas Arbeitszimmer: ein kleines Segelschiff in aufgewühlter See. Jetzt nach Jahren, immer wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, sehe ich dieses Landschaftsbild voller Bedrohlichkeit.

Nur noch selten besuchte uns Papa und parkte sein Motorrad natürlich im Garten hinter dem Schuppen. Sobald die Geheimpolizei an die Tür donnerte, floh er die Treppen hinauf, stieg durchs Fenster und kletterte über den Sims durch Nachbars Fenster. So schnell er konnte eilte er über den Hof und durch den Garten zum Motorrad. Er flüchtete. Die Herrschaften Wiśniewscy halfen ihrem Nachbarn jedesmal. Doch unser Gefühl von Sicherheit war verloren. Wenigstens hörten diese Besuche irgendwann auf.

Die Sommerferien verbrachte ich wie üblich im Pfadfinderlager, welches viel zu schnell auch wieder vergangen war. Danach verbrachte ich Zeit mit Freunden im Hafen oder in der Nachbarschaft. Es war ein wunderschöner Augusttag. Zu Hause hatte ich nichts zu tun. Ich setzte mich auf einen Holzblock im Garten und beobachtete des Nachbars Huhn. „Wie ist es eigentlich hierher gekommen”, überlegte ich. Aus der Hosentasche zog ich mein Taschenmesser. „Gleich erschrecke ich den dummen Vogel ein wenig. Was spielt er sich hier so auf”, dachte ich, kniff die Augen zusammen, um mein Ziel anzuvisieren und warf das Taschenmesser. Wie versteinert sah ich das Messer in der Luft aufblitzen und genau in der Mitte seines mit rötlichem Kamm geschmückten Kopfes einschlagen. Mit langgezogenem Gegacker schrie das Huhn auf und breitete die Flügel auseinander. Das Messer fiel aus dem Kopf des Vogels auf die Erde und offenbarte seine blutige Klinge. Einmal noch gackerte das Huhn und fiel dann unweit des Taschenmessers nieder. Ich bin ein Huhnmörder! Im Garten übte ich zwar mit dem Messer auf Bäume zu werfen und es klappte auch recht gut, doch war ich nicht davon ausgegangen, dass ich das Huhn treffen würde. Die gesamte Nachbarsfamilie schrie mich zusammen. Mama bewertete die Situation mit einem Blick und kehrte ins Haus zurück, um die Geldbörse zu holen. Zu Mittag gabs heute Hühnersuppe. Nicht ein Wort sagte sie zu mir, sie lobte mich nichtmal für den zielsicheren Wurf. Sicherlich war sie aufgewühlt. Fast alle Bäume im Garten trugen Spuren meines Taschenmessers - so fleißig trainierte ich.