Politikwissenschaft

- -

- 100%

- +

Nutzen der Differenzierung

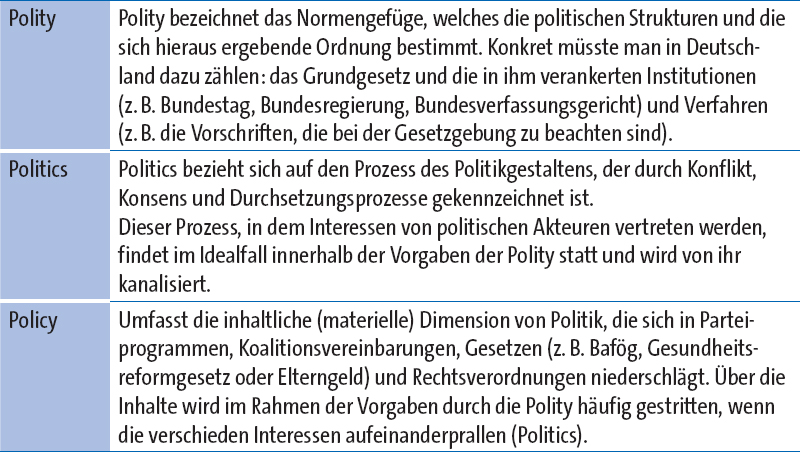

Das Konzept der analytischen Dimensionen des Politischen geht davon aus, dass sich diese drei Aspekte in jedem politischen Phänomen mehr oder weniger deutlich identifizieren lassen. Es bildet einen wesentlichen Ausgangspunkt moderner Politikwissenschaft. Die Differenzierung des Politikbegriffs in diese drei Dimensionen erlaubt, Beziehungen zwischen diesen Teilaspekten herzustellen. Dies ist etwa der Fall, wenn die Art und Weise der Interessenauseinandersetzung (Politics) durch die Vorgaben der Polity erklärt werden sollen. So ermöglichen beispielsweise das Recht auf freie Meinungsäußerung (Art. 5 GG) und die Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) bestimmte Formen des öffentlichen Protestes. Gäbe es diese Garantien nicht, sähen die Politics völlig anders aus.

Abb. 2 |

Analytische Dimensionen der Politik

Zusammenfassung

Nutzen des analytischen Politikbegriffs für die Forschung

● Mit der Differenzierung in die drei analytischen Dimensionen von Politik (Polity, Politics und Policy) lässt sich derjenige Teilbereich deutlicher benennen, der gerade gemeint ist.

● Die Differenzierung ermöglicht es, die besondere Ausprägung eines Teilbereichs durch einen anderen Teilbereich zu erklären.

1.3Analytische Bausteine der Systemforschung 1.3.1Kategorienbildung mit SystemBeschreibung

Wie jede andere Wissenschaft auch benötigt die Politikwissenschaft analytische Werkzeuge. Eine empirisch-analytische Politikwissenschaft (→ vgl. Kapitel 1.2.1), die darum bemüht ist, Erkenntnisse aus der Beobachtung zu gewinnen, braucht Kategorien, um die beobachtete Wirklichkeit für die Analyse, aber auch für die Beschreibung handhabbar zu machen. Dabei werden Teile der beobachteten Wirklichkeit zunächst voneinander abgegrenzt und zueinander in Beziehung gesetzt. Im einfachsten Fall erlaubt dies eine systematische Beschreibung.

Anspruchsvoller ist es, wenn mit einer oder mehreren Kategorien eine andere Kategorie erklärt werden soll. Als Beispiel kann folgender angenommener Erklärungszusammenhang gelten: Spenden von Wirtschaftsverbänden an politische Parteien sorgen dafür, dass sich die Parteien bei ihren Entscheidungen nach den Interessen dieser Wirtschaftsverbände richten. Um einen solchen Erklärungszusammenhang formulieren zu können, reicht es nicht, diesen Vorgang ein einziges Mal beobachtet zu haben. Für eine solche nicht nur für eine Partei und eine Situation geltende Aussage ist es notwendig, die entsprechende Beobachtung in einer wiederkehrenden Zahl von Fällen zu machen und nicht nur im Zusammenspiel von einem Wirtschaftsverband und einer Partei. Vielmehr müssen mehrere Wirtschaftsverbände und mehrere Parteien betroffen sein. Darüber hinaus muss das jeweilige Verhalten auf eine nachvollziehbare und verlässliche Weise »gemessen« werden (→ vgl. Kapitel 1.1.2).

Erklärung

Prognose

Gelangt man zu der Erkenntnis, dass der ermittelte Erklärungszusammenhang robust ist, können vorsichtige Prognosen aufgestellt werden. Wird z. B. beobachtet, dass eine bestimmte Partei regelmäßig Spenden in nennenswerter Höhe von verschiedenen Verbänden der deutschen Wirtschaft erhält und fortgesetzt eine Politik im Interesse dieser Verbände betreibt, dann kann prognostiziert werden, dass die Partei den Interessen der Wirtschaft gegenüber besonders aufgeschlossen sein wird, wenn sie weiterhin Geldmittel von den Wirtschaftsverbänden erhält. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass sich der entsprechende Erklärungszusammenhang vorher in der Realität bewährt hat, er also vorläufig bestätigt wurde. Man spricht hier von Vorläufigkeit, weil man nie weiß, ob es in der Realität nicht einen Fall geben wird, der belegt, dass der Zusammenhang nicht immer oder nicht mehr gilt.

Messung

Zur »Messung« und zur Überprüfung von vermuteten Zusammenhängen hält die empirische Forschung einen Werkzeugkasten mit relativ ausgereiften methodischen Instrumenten bereit. Hier geht es vor allem um den Aspekt, dass eine systematische Wissenschaft analytische Werkzeuge benötigt, um die Realität handhabbar zu machen. Dabei soll insbesondere eine Auseinandersetzung mit Kategorisierungen und ihrem Nutzen erfolgen.

Kategorien

Wie müssen Kategorien gebildet werden, damit sie auch tatsächlich einen Erkenntnisgewinn bringen? Kategorien sollten einen gewissen Allgemeinheitsgrad aufweisen. Sie sollten also mehr als einen einzigen Fall abdecken. Sinnvoll ist es, sich auf eine Gruppe von ähnlich gelagerten Fällen zu konzentrieren. Die Ähnlichkeit bezieht sich dabei auf das mit der Kategorie erfasste Merkmal. Bei der Kategorie »Wirtschaftsverband« z. B. ergibt sich die Ähnlichkeit erstens aus der Charakterisierung als Verband und zweitens aus der näheren Bestimmung, dass Interessen der Wirtschaft wahrgenommen werden. Definiert man Verbände in einer ersten Annäherung als Organisationen, welche die Interessen ihrer Mitglieder im öffentlichen Raum vertreten, welche aber keine Regierungsbeteiligung anstreben, dann ist eine wichtige Abgrenzung gegenüber Parteien gefunden. Gegenüber dieser anderen wichtigen Institution im öffentlichen Raum zur Interessenwahrnehmung wäre die Definition also trennscharf. Man wird kaum eine Institution finden, die definitionsgemäß sowohl Verband als auch Partei ist. Denn entweder strebt die Organisation eine Regierungsbeteiligung an oder nicht. Das eine Mal ist sie eindeutig Partei und das andere Mal eindeutig Verband.

Im betrachteten Fall geht es jedoch nicht nur um einen Verband, sondern um einen, der die Interessen der Wirtschaft vertritt. Hier könnte man den Bundesverband der Deutschen Industrie, Handwerksverbände, den Bundesverband der Freien Berufe oder die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände nennen. Kategorisierungen sind allerdings nur dann sinnvoll, wenn mit ihnen ein Unterschied beschrieben, erklärt oder prognostiziert werden kann. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Aussage getroffen wird, dass Wirtschaftsverbände häufig einflussreicher sind als Freizeitvereine. Eine Unterscheidung einzuführen und dann nicht mehr mit dieser zu arbeiten, ist hingegen meistens wenig sinnvoll.

Zusammenfassung

Kategorienbildung

● Kategorien sollten einen gewissen Allgemeinheitsgrad aufweisen und sich trennscharf von einander abgrenzen lassen.

● Wenn mit einer Kategorisierung anschließend nicht mehr gearbeitet wird, deutet dies darauf hin, dass sie möglicherweise entbehrlich ist.

1.3.2ForschungsheuristikenAkteurorientierte Ansätze

Zur Analyse politischer Zusammenhänge wird häufig auf methodologische Anleitungen zurückgegriffen (Methodologie = Lehre von den wissenschaftlichen Methoden). Es werden also Anleitungen herangezogen, die theoretisch fundierte Methoden zur wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung enthalten. Sie arbeiten meist mit bestimmten Variablen und Kategorisierungen, die die Forschung anleiten sollen. So wird beispielsweise vorgeschlagen, hauptsächlich vom Handeln der zentralen Akteure auszugehen. Akteure sind damit die handelnde Einheit. Dies können einzelne Individuen wie der Bundespräsident, der Bundeskanzler, ein Ministerpräsident, der Vorsitzende eines Verbandes, aber auch Institutionen sein wie beispielsweise der ADAC, der Bundesrat, die Finanzministerkonferenz oder die Europäische Kommission. Akteurorientierte Ansätze beziehen sich also auf das Handeln der Akteure. Dabei wird jedoch nicht das Handeln nur eines Akteurs betrachtet, sondern vor allem wie die verschiedenen Akteure miteinander umgehen und sich u.U. gegenseitig beeinflussen.

Die methodologischen Anleitungen, in denen die zentralen Variablen sowie die expliziten und impliziten Hypothesen über ihr Verhältnis zueinander enthalten sind, kann man auch als Forschungsheuristiken bezeichnen. Hiervon gibt es in der Politikwissenschaft eine ganze Reihe. An dieser Stelle werden zwei dieser Forschungsheuristiken näher betrachtet:

1 der Rational Choice-Ansatz, der bestimmte Annahmen über das Verhalten der Akteure macht und Vorkommnisse auf das Handeln von Akteuren zurückführt,

2 der akteurzentrierte Institutionalismus, der davon ausgeht, dass materielle Politik nicht nur von Akteuren, sondern auch von den Institutionen beeinflusst wird, die die Akteure umgeben.

Rational Choice-Ansatz

Mit dem Rational Choice-Ansatz werden Ereignisse im Wesentlichen auf das Handeln von Akteuren (= die jeweils Handelnden) oder Akteursgruppen zurückgeführt. In solchen Handlungstheorien werden Akteure als die zentralen Gestalter der Umwelt betrachtet. Sie handeln auf der Basis von vorher getroffenen Entscheidungen. Damit dies überhaupt möglich ist, wird davon ausgegangen, dass sie eine gewisse Wahlfreiheit besitzen. Zentrale Annahme des Rational Choice-Ansatzes ist jedoch, dass die Akteure rational handeln; mit anderen Worten, die Akteure haben klare Vorlieben und Ziele (Präferenzen) und verfügen über alle wichtigen Informationen, um diesen Vorlieben und Zielen entsprechend entscheiden zu können. Dies heißt dann auch, dass den Akteuren alle wichtigen Handlungsmöglichkeiten bekannt sind und sie auch abschätzen können, welche dieser Möglichkeiten ihnen den größten Nutzen bringt. Dass diese Annahme nicht besonders realistisch ist, wurde vielfach kritisiert. Allerdings machen ihre Verfechter geltend, dass sie so lange mit dieser Annahme arbeiten können, bis es einen Ansatz gibt, der die tatsächlich beobachtbaren Ergebnisse menschlichen Handelns besser erklären und prognostizieren kann. Wenn die Erklärungskraft groß sei, wäre es nicht schädlich, so zu tun, als ob die Annahme tatsächlich gegeben sei.

Das grundlegende Problem, das schon Hobbes umtrieb, nämlich die Annahme, dass die reine Verfolgung von Eigeninteressen ins Chaos führt, wenn nicht ein gegenseitiger Vertrag geschlossen wird greift für die Verfechter des Rational Choice-Ansatzes unter Hinweis auf Adam Smith und sein grundlegendes Werk »The Wealth of Nations« (1776) nicht. Smith und mit ihm die klassische und neoklassische Wirtschaftswissenschaft nehmen nämlich an, dass sich das größte Gemeinwohl einstellt, wenn die Akteure nur ihre Eigeninteressen verfolgen. Allerdings gilt dies nur unter gewissen Annahmen wie dem Schutz des Eigentums, der Freiheit des Handels usw., weswegen auf den Leviathan des Thomas Hobbes nicht ganz verzichtet werden kann (→ vgl. Kapitel 2.3.2).

Rational Choice-Ansätze gehen also von rationalen Erwartungen der Akteure aus und führen Entwicklungen wie beispielsweise den vielfach beklagten Bürokratisierungsprozess auf Entscheidungen dieser Akteure zurück. Will man entsprechende Prozesse erklären, müsste man – folgt man der »Forschungsanleitung« des Rational Choice-Ansatzes – die Vorlieben und Ziele sowie die daraus resultierenden Entscheidungen der beteiligten Akteure analysieren.

Akteurzentrierter Institutionalismus

Einen anderen »Bauplan« für Forschungsanstrengungen gibt der akteurzentrierte Institutionalismus an die Hand. Er sagt, dass nicht nur die Akteure betrachtet werden sollen, sondern auch die Institutionen, die diese umgeben. Auch wird nicht davon ausgegangen, dass Akteure stets rational handeln; es wird auch nicht so getan, als ob sie dies täten. Vielmehr werden beispielsweise die Handlungsorientierungen (z. B. Wohlstand, Reputation oder Nächstenliebe) der Akteure betrachtet und es wird berücksichtigt, dass diese nur über begrenzte Kapazitäten der Informationsverarbeitung verfügen. Dabei interessieren insbesondere die aus Einzelakteuren zusammengesetzten Akteure (z. B. Verbände und Unternehmen), denn sie verfügen über verhältnismäßig großen Einfluss auf Politikprozesse und damit auch auf das Ergebnis politischer Auseinandersetzungen.

Wie schon erwähnt, werden neben diesen Akteuren auch Institutionen in die Analyse einbezogen. Dabei wird ein weiter Institutionenbegriff zugrunde gelegt. Es werden nicht nur die Institutionen wie der Bundestag, der Bundesrat und das Bundesverfassungsgericht mit den jeweils geltenden Verfahrensregeln (etwa: was schreibt das Grundgesetz über den Gesetzgebungsprozess vor?) betrachtet. Vielmehr interessieren auch die vielen formellen und informellen Regeln, die helfen, Verhalten zu erklären oder vorherzusagen. Dazu gehört das Demonstrationsrecht genauso wie beispielsweise der Umstand, dass im Bundestag im Rahmen der Aussprache über den Haushalt des Bundeskanzleramts immer auch eine Generaldebatte über die Politik der jeweiligen Bundesregierung stattfindet.

In welchem Verhältnis stehen Akteure und Institutionen im akteurzentrierten Institutionalismus zueinander? In einer eher kurzfristigen Betrachtung muss man davon ausgehen, dass Akteure innerhalb eines gegebenen institutionellen Kontextes handeln. Die Institutionen können das Handeln der Akteure fördern, aber auch hemmen und kanalisieren. Ist beispielsweise für die Verabschiedung eines Gesetzes die Zustimmung des Bundesrats erforderlich und besitzen die Parteien, die die Bundesregierung tragen, nicht die erforderliche Mehrheit im Bundesrat, ist die Bundesregierung in ihrer politischen Gestaltungsfähigkeit beschränkt. Auch wenn Institutionen als kurzfristig nicht veränderbar betrachtet werden müssen, können sie doch in einer mittel- und längerfristigen Perspektive auch selbst Gegenstand der politischen Auseinandersetzung mit dem Ziel einer Veränderung werden. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Bemühungen um die Reform des deutschen Föderalismus (→ vgl. Kapitel 3.5.3).

Leistungen von Forschungsheuristiken

Welche Leistungen erbringen Forschungsheuristiken wie der Rational Choice-Ansatz und der akteurzentrierte Institutionalismus für den Forschungsprozess? Sie leiten diesen an. Sie sagen, auf welche Faktoren insbesondere zu achten ist. Allerdings erschließt sich aus dem Hinweis, dass im Wesentlichen Akteure (Rational Choice-Ansatz) bzw. Akteure und Institutionen (akteurzentrierter Institutionalismus) wichtig sind, noch kein genauer Bauplan für die eigene Forschung. Konkrete systematisierende Anleitungen müssen erst aus der jeweiligen Fragestellung entwickelt werden. Möchte man beispielsweise wissen, wie verschiedene Formen des Föderalismus (→ vgl. Kapitel 3.5) auf die Reformfähigkeit eines Nationalstaats wirken, leitet sich daraus ab, welche institutionellen Vorgaben genauer zu betrachten sind. Dies können beispielsweise die Regeln sein, aus denen sich das Ausmaß der Beteiligung der Länder an der Gesetzgebung des Bundes ergibt. Wichtig ist auch die Eigenständigkeit der Länder, die sich z. B. anhand der Gesetzgebungskompetenzen und dem Ausmaß ihrer Finanzhoheit ablesen lässt.

Neben den institutionellen Gegebenheiten wirken jedoch auch andere Faktoren auf die Reformfähigkeit eines Nationalstaats. Folgt man dem akteurzentrierten Institutionalismus, sind auch die wichtigen Akteure zu betrachten. Damit gelangen die Verbände ins Blickfeld und ihre Fähigkeit, den politischen Prozess zu beeinflussen (→ vgl. Kapitel 3.1). Wichtig für die Reformfähigkeit dürfte auch das Parteiensystem sein und die Chance, stabile Mehrheiten im Parlament zu organisieren (→ vgl. Kapitel 3.2). Von Interesse könnte zudem die Weltmarktoffenheit sein. Im jeweiligen Forschungsdesign (= Plan für eine systematische empirische Forschung) müssten diese verschiedenen, als relevant herausgearbeiteten Variablen berücksichtigt werden. Wie dieses Forschungsdesign im Einzelnen zu gestalten ist, wird in entsprechenden Methoden-Lehrveranstaltungen und Lehrbüchern vermittelt.

Zusammenfassung

Was leisten Forschungsheuristiken?

Eine Forschungsheuristik hilft, die jeweils relevanten Variablen zu ermitteln. Sie weist den Forschungsprozess in die »richtige« Richtung. Die tatsächlich erklärungskräftigen Variablen ergeben sich aus der Forschungsfrage. Sie können nicht ohne Vorkenntnisse, die aus der einschlägigen Literatur gewonnen werden müssen, benannt werden. Das konkrete Forschungsdesign schließlich legt fest, wie die Untersuchungsfälle auszuwählen sind.

Lernkontrollfragen

1Was unterscheidet die Politikwissenschaft von einem Alltagsverständnis von Politik?2Welche zentralen Aspekte geben die klassischen Politikbegriffe vor und was folgt aus diesen für die konkrete Forschung?3Welche Ausdifferenzierung hat der empirisch-analytische Politikbegriff gefunden?4Nennen Sie bitte Beispiele für eine Beschreibung, eine Erklärung und eine Prognose.5Erfüllt Ihrer Meinung nach die Unterscheidung von Polity, Policy und Politics die Kriterien für eine sinnvolle Kategorisierung? (Diskussionsfrage; gut geeignet für Arbeitsgruppen.)6Welche Funktion erfüllen Forschungsheuristiken? Verdeutlichen Sie dies anhand von Beispielen.Literatur

Alemann, Ulrich von/Forndran, Erhard (2005), Methodik der Politikwissenschaft, 7. Auflage, Stuttgart.

Eingeführtes Lehrbuch zur Methodik der Politikwissenschaft, in dem neben vielen praktischen Fragen (Arbeitstechniken, Aufstellung eines Forschungsplans, Arten der Erhebung von Daten usw.) auch die klassischen Politikbegriffe behandelt werden.

Behnke, Joachim/Baur, Nina/Behnke, Natalie (2010), Empirische Methoden der Politikwissenschaft, 2. Auflage, Paderborn u.a. Systematisch aufgebautes Methodenlehrbuch, das ausgeprägt mit politikwissenschaftlichen Beispielen arbeitet.

Böhret, Carl/Jann, Werner/Kronenwett, Eva (1988), Innenpolitik und politische Theorie, 3. Auflage, Opladen, insbesondere S. 1–12. Immer noch äußerst lohnendes Lehrbuch, in dem auf den hier interessierenden ersten Seiten die unterschiedlichen Politikbegriffe sehr schön verdeutlicht werden.

Braun, Dietmar (1999), Theorien rationalen Handelns in der Politikwissenschaft. Eine kritische Einführung, Opladen.

Lehrbuch, das in einen wichtigen Theoriebereich der Politikwissenschaft einführt. Es werden sowohl die Grundlagen der ökonomischen Theorie der Politik als auch Anwendungen in einzelnen Teilbereichen dargestellt.

Frantz, Christiane/Schubert, Klaus (Hrsg.) (2010), Einführung in die Politikwissenschaft, 2. Auflage, Münster.

Amerikanischen »Textbooks« nachempfundenes, großformatiges Lehrbuch, das in seinem Aufbau den drei Dimensionen des wissenschaftlichen Politikbegriffs folgt. Der Band ist mit seinen zahlreichen Karikaturen, Grafiken und Fotos sehr anschaulich.

Habermas, Jürgen (1968), Erkenntnis und Interesse, Frankfurt/Main.

Habermas wendet sich in seinem Buch gegen die Vorstellung von einer »objektiven Erkenntnis«. Denn jedes Bemühen um Erkenntnis sei von theoretischen Grundannahmen und vom jeweiligen Interesse an einer spezifischen Erkenntnis vorgeprägt.

Mayntz, Renate/Scharpf, Fritz W. (1995), Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus, in: Renate Mayntz/Fritz W. Scharpf (Hrsg.), Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung, Frankfurt/Main u. a., S. 39–72. Der zentrale Aufsatz, in dem der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus erstmalig von den seinerzeitigen Direktoren des Max- Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln entwickelt wird. In dem Sammelband, in dem der Aufsatz erschienen ist, finden sich weitere Beiträge, in denen der Ansatz bereits angewandt wurde.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.