Хозяйка Спасского озера. Заволжские сказки

- -

- 100%

- +

© Дружаева И. В., 2022

© Оформление. ООО «БХВ-Петербург», ООО «БХВ», 2023

Предисловие

Добро пожаловать в Лесное Заволжье – край южной тайги, который протянулся вдоль левого берега Волги, в междуречье её притоков, среди которых петляющая Унжа, мистический Керженец, красавица Ветлуга. Границы необъятного Нижегородского Заволжья плавно теряются в лесах Костромской области на северо-западе, в Кировской – на севере и северо-востоке, в Марий Эл и Чувашии – на востоке. Этот край овеян мифами, связан с героическими, а порой и трагическими событиями российской истории. Светлые волжские берега, дремучие таёжные леса, таинственные озёра и реки хранят много легенд и сказок народов, живущих здесь: русских, марийцев, мордвы, татар.

Самый древний из заволжских городов – Городец – стоит на высоком волжском берегу. Он основан в 1162 году и на целых сто лет старше Нижнего Новгорода. Здесь в 1263 году, возвращаясь из Золотой Орды, умер Александр Невский. Позже хан Едигей сжёг город почти дотла, и только через 400 лет Городец расцвёл вновь и стал невероятно богатым городом. Купцы, которые везли товары на ярмарку в Нижний Новгород, непременно останавливались в Городце, чтобы отдохнуть и поторговать.

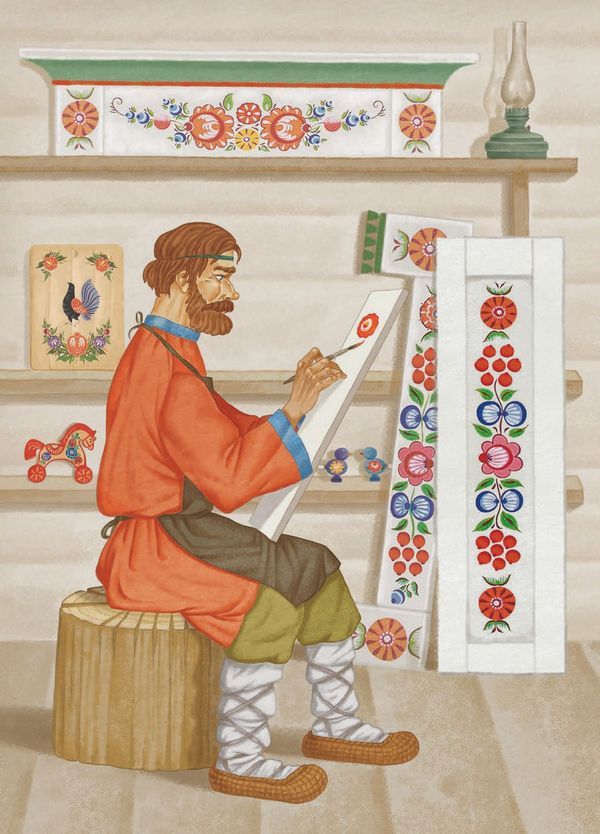

Славился и славится лесной край народными промыслами и ремёслами. Самые известные среди них: глухая домовая резьба со сказочными сюжетами: русалками, грифонами, сиринами, хохломская и городецкая роспись по дереву, золотное шитьё.

Так как в Заволжье народ жил небедный, золотная вышивка в одежде была не редкостью. Особенно нравились заволжанам цветы на бордовом бархате. У златошвей была одна хитрость: грамм настоящего золота растягивали на много-много метров, а вышивку делали только вприкрёп, то есть настёгивали золотую нить обычной поверх ткани. Когда платье или платок изнашивались (а они тяжёлые, металл-то настоящий!), одежду клали в закрытый горшок и на ночь оставляли в остывающей печи. Льняная или шерстяная ткань истлевала, а драгоценная нить оставалась. Костюм на каждый день заволжские мастерицы вышивали чёрными, красными и синими нитками. Чёрный цвет в костюм заволжан пришёл от старообрядцев, которые, скрываясь от гонений, переселялись со всех концов страны в окрестности Городца и керженские дебри.

В давние времена жители Заволжья, как и все, верили во множество богов, духов. Очень почитался звериный бог Велес, который принимал облик медведя. Предполагалось, что человеческий род ведется от бога, который показывается лишь в образе зверя, а потом снова удаляется на небо. А русалки жили чуть ли не в каждом озере, и земной юноша мог на ней жениться, но чаще всего себе на беду. Русалки считались не самыми добрыми существами. Говорили, что в русальную неделю русалки выходят из воды, бегают по полям, качаются на деревьях, а встречных прохожих могут защекотать до смерти или увлечь с собой в воду. Вышедшие из воды русалки выбирали себе для жительства плакучие березы, поэтому в русальную неделю деревенские девушки обязательно ходили завивать берёзки, чтобы задобрить русалок. Кроме того, на деревья женщины вешали пряжу, полотенца, нитки, а девушки – венки.

Позже сказочные существа стали появляться на городецких пряниках – знаменитом угощении Заволжья. Ни одно праздничное застолье не обходилось без этого лакомства. Городецкие хлебопёки могли угодить любому покупателю – фруктовые, паточные, медовые, сахарные, с ликёром, миндальные, маленькие и большие, до 25 кг, и обязательно печатные были известны по всей России. Резные доски для пряников в Городце стали настоящими произведениями искусства. Особенно любили мастера вырезать невиданных причудливых созданий, павлинов, рыб, русалок, петухов, всадников. Увидеть эту красоту можно в музеях, а про остальные чудеса расскажут ни на что не похожие сказки Заволжья.

Медвежий яр

Кружит, петляет среди заволжских лесов таинственная река Керженец, вьётся юрким ужом среди сумрачных еловых лесов раменей да сосновых боров. Кланяются ветру островерхие ели, словно укутанные в тёмные шали монашки из керженских скитов. Корабельные сосны кивают облакам колючими вершинами в мохнатых зелёных шапках. Глядятся в тёмные зеркала омутов белоствольные берёзы и трепетные осины. Укрытые лесами, окружённые болотами, прячутся по речным берегам деревеньки и сёла.

В деревне Лещёво, что стоит на берегу Керженца, жил парень Никодим, по прозвищу Медведь. Жил уединённо. Шума и суеты Никодим не любил, потому и к двадцати годам на ярмарке не бывал, продавал свой товар заезжим купцам иль ушлым соседям за бесценок прямо в деревне. Работник он знатный – на все руки мастер, с виду – богатырь, косая сажень в плечах. И силой Бог не обделил, к пятнадцати годам подковы гнул. За силу эту и прозвали его в деревне Медведем. По роду-то звался он Жилиным, только никто так его не называл – Медведь да Медведь. Девицы на парня-богатыря заглядываются, под окошками избы стайками прохаживаются. Только Никодим на них не глядит, знай себе работает: и хозяйство ведёт, и плотничает, и бортничает. Пасеку на своей земле развёл – роями лесных пчёл из лесу приносит, по самодельным долблёным ульям расселяет. С людьми молчун, девок сторонится, а с пчёлами – разговаривает.

С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся.

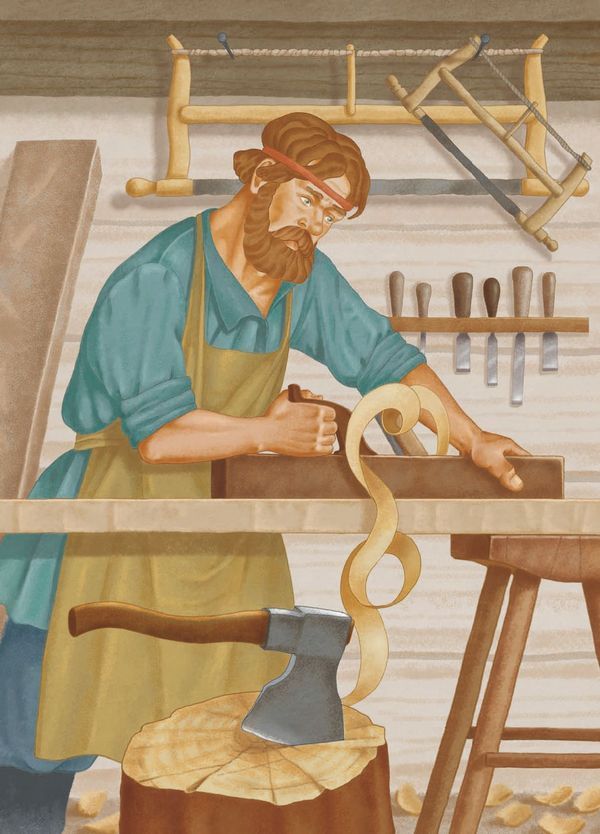

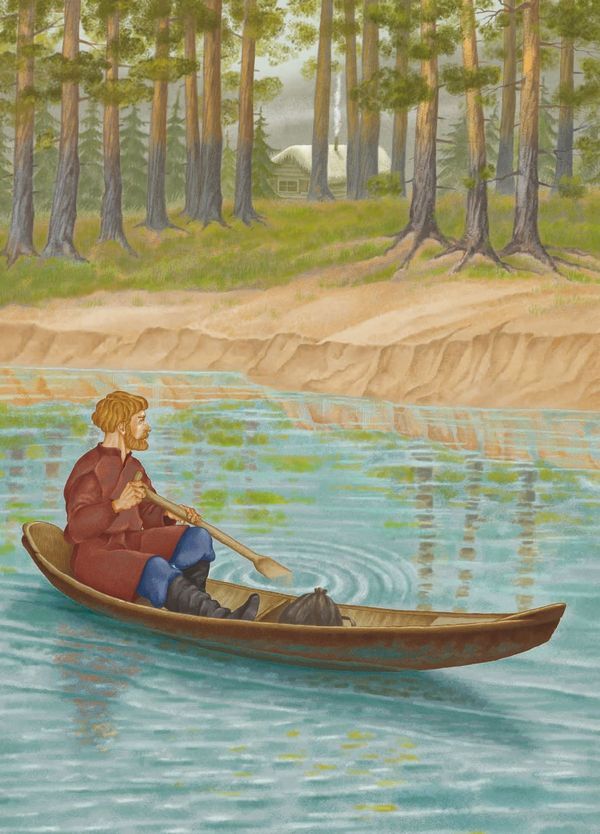

В детстве от отца да деда перенял Никодим умение щепной товар ладить: и ложки, и блюда, и донца резные, и сундуки, медной полосой окованные. Рано Никодим Медведь один остался, осиротел. Но по чужим людям не скитался, с юности в отцовской избе жил и работой своей кормился. Только пришла пора – затосковал парень. Мечется по избе, как медведь на цепи. Чует сердцем, что судьба его недалече, да не в родной деревне. Впервые засобирался Никодим в разгаре лета на ярмарку в Нижний Новгород. В народе она называлась по-прежнему: Макарьевской. Договорился с лодочником, соседом-ложкарём, вместе по реке сплавляться. А тот рад-радёшенек такому напарнику: придётся и против течения плыть, на вёсла налегать. А для Никодима это не в тягость, только в охотку. Товар собрали, да и поплыли, благословясь.

Чем ближе к устью Керженца, тем больше на реке народу со щепным товаром, лыком да дёгтем. На гружёных лодках плывут мужики: кто с сыном, а кто с дочерью, которая на выданье. Такая возможность себя показать, на других поглядеть. А коль повезёт – невесту или жениха побогаче выискать. На одной из лодок и увидел Никодим Медведь девушку: вроде не красавица, одета скромно. Только парень не глазами, а сердцем суженую увидел. Одного взгляда хватило обоим, чтоб щёки зарделись, ресницы задрожали и сердца застучали быстрее. А лодки рядом плывут. Мужики-лодочники перекрикиваются, переглядываются да над молодыми посмеиваются.

Пока до торжища добрались, узнал Никодим, что зовут девушку Настасья. Была она с отцом Иваном Мочалиным, плыли с верховьев Керженца. Иван сразу приметил видного парня. И смущение его при виде дочери углядел. А как не приметить – девица на выданье, в доме ещё три дочки. Тут уж не зевай, не гордись, улыбнись да поклонись, глядишь – и сладится что. Дома у Настасьи жизнь не сахар. Иван-то не рукаст, одним лыком промышляет, а с него барыша нет ни шиша.

Вот и жили богато, со двора покато. Чего ни хватись, за всем в люди покатись!

Пёстрая и шумная ярмарка Никодима оглушила и закружила. Кабы не Иван, опять отдал бы за так свой товар Никодим-простак. Не до торговли парню: влюбился – всем со стороны видать, с Настеньки глаз не сводит. Иван до работы лентяй, а торговать горазд – было бы чем. Вертится, как береста на огне. Мочалин и лыко своё продал, и за Никодимов товар поторговался – навар с того поимел и парню помог.

Вернулись с ярмарки в свои деревни. А через месяц Никодим Медведь появился у Мочалиных со сватами. Настасья как увидела их у дома, ахнула да спряталась. А сёстры выбежали на крыльцо гостей встречать, в избу приглашать.

Никодим смущается, а сваты стараются:

– У вас невеста есть, а у нас женишок. Нельзя ли вместе свесть да родню завесть.

Младшие порадовались за сестрицу, а старшая, Матрёна, увидев парня-богатыря, с такой чёрной завистью поглядела на сестру-невесту, что лампада под иконами погасла. Ужалила эта злоба девушку, как змея, свернулась клубком под сердцем, до поры затаилась. В тот миг вздрогнула Настасья да за сердце схватилась. На Покров справили свадьбу Никодим с Настей. Увёз он молодую жену в свою деревню.

Через месяц-другой изменился холостяцкий дом, кругом женская заботливая рука видна: подзоры кружевные, рушники вышитые избу украсили. И Никодим для любимой жены старается: сундуки, утварь делает, резьбой украшает. А когда в семье лад да любовь – и душе теплей, и в избе светлей.

Через год родилась у них дочка, Алёнушкой назвали. Жить бы им, пусть не в богатстве, но в достатке и в добром согласии да радоваться, ещё деток ждать и добро наживать. Да только недолгое счастье выпало на долю Никодиму-однолюбу.

Алёнке и двух годков не исполнилось, как начала Настасья угасать на глазах и сгорела за несколько месяцев от непонятной хвори. Видно, взяла своё чёрная змея-зависть к чужому счастью. И остались Никодим с маленькой Алёнкой без хозяюшки, любимой жены и матери. Горе горькое, а дитя малое. Пришлось Медведю в дела домашние впрягаться, не захотел никого чужого в свой дом пускать: ни помощниц, ни нянек. Сам управлялся и с работой, и с хозяйством – не привыкать. Ему чем труднее, тем лучше. От занятости да усталости душе легче, забывается в работе. А о дочке не забывает – как может, пестует да балует. Только плохо Никодиму: мается, сердце кровью обливается, как о Настасье вспомнит. От соседского сочувствия ещё горше мужику: не надо ему ни жалости, ни злорадства тайного. Бывает и такое, что чужое счастье кому-то глаза колет.

Последней каплей в чаше горечи стал для Медведя приход Матрёны, сестры Настиной. Весной ранней в избу вошла, сразу заявила:

– Останусь с вами – за Алёнкой приглядеть, по хозяйству помочь.

Никодим за столом сидит туча тучей, кулаки сжимает. Долго молчал – вспоминал, как недобро глядела Матрёна на сестру на весёлой свадьбе. А девица по избе ходит, вещи перекладывает, словно роль хозяйки на себя примеряет.

Встал Никодим, плечи расправил. Много слов не сказал, двумя обошёлся:

– Нет. Уходи!

Сказал – как узлом завязал.

Поглядела Матрёна ему в глаза и вздрогнула. Поняла, что не сбыться её мечте – за Никодимом быть. Так и вернулась в убогую отцовскую избу не солоно хлебавши.

А Никодим с Алёнкой после этой встречи из деревни исчезли. Перебрался Медведь с омутистого Керженца на приток его, на крутой берег реки Санохты, в месте впадения в неё звонкого и чистого ручья Боровички. Место глухое, лесами окружённое. Меж Санохтой да Керженцем только скиты староверские, дебрями укрытые. Никодим пасеку развёл больше прежней, рыбалкой, охотой промышляет. В глуши душу раненую лечит. Одна радость у него – дочка. Алёнка другой жизни не знает, привыкла к уединению, лес всей душой полюбила. Была она ещё совсем девчушкой, как вместе с купцом-скупщиком зашла в Никодимову избу монашка из скита Керженского. Пока купец с Медведем товар отгружали, по рукам ударяли, монахиня девочке набор для рукоделия подарила и научить кой-чему успела.

А дальше она сама до всего дошла. Талантом Бог наделил, а терпению жизнь научила. И стали расцветать на полотне созданные её руками вышитые цветы красоты небывалой и золотом шитые жар-птицы сказочные. Алёнкино рукоделие ни с чьим другим не спутаешь: и цветы, и птицы у неё особенные, ею придуманные.

Как в пору девичью входить стала, Никодим всё реже брал дочку с собой в родную деревню да в село Хахалы. Уж больно люди на неё заглядывались. Да девица не иголка, в рукаве не спрячешь. А как в деревне появятся, на Алёнку люди дивятся, на красоту её непривычную. Весенним днём встретились у реки в Лещёве Никодим и Алёнка с молодым парнем, по имени Захар, по прозвищу Охотник. О Никодимовой дочке Захар от людей слышал, а видеть её до этого дня не доводилось. Одно дело – слышать, что собою хороша, другое – своими глазами увидеть. Растерялся парень, стоит, как замороженный, даже поздороваться забыл. И Алёнка молчит, стоит как вкопанная. Зовёт её Никодим в лодку, а она не слышит.

Душа душу знает, а сердце сердцу весть подаёт.

Села Алёнка в лодку, глаз не поднимает от смущения. А Никодим нахмурился: борются в нём тревога за любимую дочь и ревность к человеку, который может отнять у него самое дорогое. С того дня затосковал Захар, кружит по реке да по лесу, боясь к дому Никодима приблизиться. Но и жизни без Алёнки теперь не мыслит. Судьба у Захара с Никодимом схожая: рано осиротел, в лесу жил, с леса кормился. Отцом завещанное ружьё – вот и всё его богатство. Прославился Захар меткостью своей, за что Охотником и прозвали. А ещё никто лучше парня не мастерил лодки, а особенно лодки-долблёнки. Слава о его ботниках[1] дальше Керженца пошла – самые быстрые да устойчивые.

Алёнка с той встречи с Захаром загрустила. Отец заволновался:

– Уж не захворала ли, не поёт, не улыбается.

Обманывает Никодим сам себя, а в глубине души понимает, отчего дочка грустна:

«Нет, мала ещё о женихах думать. Да и как я без Алёнушки? Ради неё и живу».

Пока Никодим от отцовской ревности маялся, парень с девушкой встречи искали. А стоя вместе у колодца, и ведро с ведром столкнётся. Пошла Алёнка к реке за ветками цветущей черёмухи. У берега увидела Захара. Сидит парень в лодке, голову опустив. Никак не решается дальше идти, к дому Никодима. Голову поднял, глазами с Алёнкой встретился. Вздрогнули оба, свою половинку увидев. Наглядеться друг на друга не могут.

Сердце не обманешь. От судьбы не убежишь.

Примечает Никодим: повеселела дочка. Без работы не бывает, а песни напевает. Призадумался отец:

«Уж если за кого и отдать Алёнку, так за Захара. Лиха парень хлебнул немало, а не сломался. Сила в нём есть, и от работы не бегает. А добро – дело наживное».

Человек полагает, а Бог располагает.

Пока Никодим свою думу думал, судьба ему новый удар преподнесла. Ранним утром уплыл Медведь в деревню, повёз товар скупщикам. Алёнка проснулась, из дому вышла, по утренней росе босыми ногами ступает. Беды не чует. Плыл по Санохте по большой весенней воде струг купца-татарина. На беду, услышали люди в лодке крик петуха. К берегу пристали – жилья не видать, а тропа от реки вьётся. Пошёл по ней купец и застал Алёнку на лужайке. Кружится у дома босая девица в вышитой сорочке, смеётся. Блестят на солнце волосы распущенные. От Алёнкиной красы застыл купец в восхищении. Краше девицы не видывал. Взыграло ретивое – не удержался. Подбежал к Алёнке, схватил на руки и – бегом к реке. Кричит девушка, вырывается. Да некому её услышать. И отец, и суженый – далеко. Спрятали Алёнку люди купецкие в пологе на струге. Уплыла лодка в дальние края с драгоценной добычей – красавицей-девицей. Осталась на лужайке шапка татарская, её девушка с головы похитителя скинула.

Вернулся Никодим, ищет дочку, зовёт. Никто не отзывается. Тут ему на глаза шапка чужая попадает. Как увидел он её, так за сердце схватился, беду почуял. До глубокой ночи искал он Алёнку, кликал по лесу, и у реки, и вдоль ручья. А в ответ – тишина. Вошёл Никодим в тёмную избу да и рухнул у окна на расстеленную медвежью шкуру. Не умер, в медведя превратился.

Был Никодим Медведь. Стал просто Медведь.

Утром очнулся – на руки смотрит, а видит лапы. Заревел по-медвежьи, сидит посреди избы, качается. Захар в это утро договорился с Алёнкой у реки встретиться. Ждёт-пождёт – милая не идёт. Заволновался парень:

«Что это я, как заяц от волка, от Никодима бегаю. Хватит прятаться. Пойду, поклонюсь, попрошу руки Алёнкиной у отца. Семи смертям не бывать, а одной не миновать!»

Как решил, так и сделал.

Подошёл к избе – никто не встречает. В избу вошёл, а на полу медведь сидит, башкой огромной качает, стонет. Захара от удивления оторопь взяла:

«Откуда в избе зверь? И где Алёнка?»

Ружьё у Захара всегда за спиной. Вскинул его, прицелился. А медведь сидит, ревёт, лапами за голову держится. Видит и Захара, и ружьё. А с места не двигается. Захар охотник знатный, звериные повадки ему хорошо известны:

«Что за чудеса! Не по-медвежьи себя ведёт этот зверь. По-человечески».

Тут рассмотрел Охотник, что медведь что-то в лапах держит. А зверь сам ему шапку островерхую протягивает. Взял её в руки Захар. И всё понял. Сердце подсказало. Рухнул парень на пол как подкошенный. Очнулся, а медведь рядом сидит, в лапе ковш – воду ему подаёт. Тут хочешь не хочешь, а в чудеса поверишь. А Захару не до того – бросился Алёнку искать. Весь день бродит по лесу и у реки. А за ним, как привязанный, – медведь.

На берегу Санохты увидел Захар лодку Никодимову:

«Была надежда, что уплыли куда. А теперь… Значит, и впрямь в Медведя превратился. А Алёнушку мою украли вороги».

Застонал парень, зубами от боли заскрежетал, Медведю вторит.

Поздно вечером вернулись вместе к избе. Остался Захар в доме Никодима. Вдвоём с Медведем горе мыкать.

Объехал потом все ближние деревни Охотник, народ про купцов и люд незнакомый, что по Санохте да по Керженцу в горький день пропажи девушки сплавлялся, расспрашивал. Видно, ранней порой проскользнули, на глаза людям не попали воры заезжие. Никто не слыхал, никто не видал. Как в воду канула красавица Алёнка… Остались в избе памятки – вышивки дивные, Алёнкиными руками сотворённые.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Бо́тник – русская трёхместная лодка из ствола одного дерева с одинаковой формой носа и кормы, применявшаяся для рыболовства.