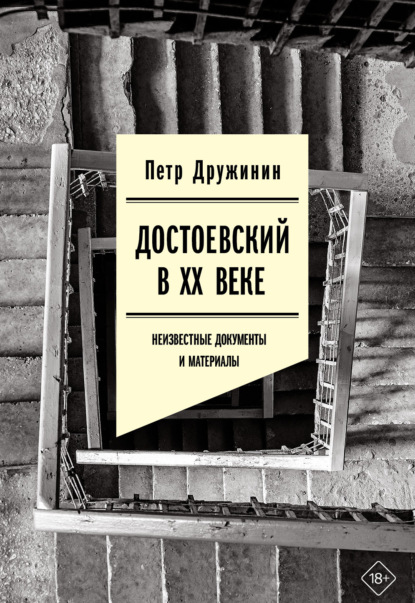

Достоевский в ХХ веке. Неизвестные документы и материалы

- -

- 100%

- +

УДК 821.161.1(092)Достоевский Ф.М.

ББК 83.3(2=411.2)52-8Достоевский Ф.М.

Д76

Утверждено к печати ученым советом Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Рецензенты: Н. Н. Подосокорский – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Ф. М. Достоевский и мировая культура» ИМЛИ РАН И. В. Ружицкий – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИРЯ РАН

Петр Дружинин

Достоевский в ХХ веке: неизвестные документы и материалы / Петр Александрович Дружинин. – М.: Новое литературное обозрение, 2025.

Что внимательное изучение источников может рассказать нам о судьбе наследия Ф. М. Достоевского в XX веке? Книга Петра Дружинина посвящена основным вехам истории науки о Достоевском: опираясь на большой корпус ранее неизвестных материалов, автор прослеживает, как в разные периоды менялось отношение к классику и его текстам. Исследование охватывает период от первых пореволюционных лет, когда власть не могла сформулировать свою четкую позицию, через 1930‑е, 1940‑е и 1950‑е годы, когда наследие Ф. М. Достоевского подвергалось жесткой критике, и до реабилитации, хоть и не полной, в период Оттепели. Сюжеты, собранные в книге и подкрепленные обширным документальным приложением, складываются одновременно в увлекательный источниковедческий детектив и трагическую историю о посмертной судьбе мирового классика. Петр Дружинин – историк, старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

На обложке: фото Wirestock. Freepik.

ISBN 978-5-4448-2884-7

© П. А. Дружинин, 2025

© С. Тихонов, дизайн обложки, 2025

© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

К читателю

Замысел настоящего издания возник в процессе написания нашей книги «Текст Достоевского: историко-филологические разыскания». Разбирая историю публикации текстов писателя при его жизни, мы пытались проследить и за тем, как происходило исследование этих текстов уже позднее, в ХX веке, когда сложилась текстология как академическая наука. В связи с этим мы провели масштабный поиск как архивных, так и уже опубликованных материалов по этой теме и с удивлением обнаружили, что до сих пор остаются неизвестными, затерянными, неучтенными многие важнейшие документальные свидетельства, без которых история науки о Достоевском оказывается вопиюще неполной. Более подробное изучение источников позволило нам выявить ряд магистральных тем в отношении к Ф. М. Достоевскому в ХX веке.

Это и ситуация в первые пореволюционные годы, когда государство не знало, как ему поступить и к какому лагерю отнести классика, это и события 1930‑х годов, когда писателя и его наследие наделяли демонической силой, насаждали миф о ущербности его творчества, препятствовали публикации его произведений и научных исследований о нем. Постепенное запрещение Ф. М. Достоевского в СССР в 1930‑е годы неразрывно связано с совершенно неизвестной ранее проблематикой – образом Достоевского как орудия немецкой пропаганды эпохи Второй мировой войны. Надежды первых послевоенных лет сменились в 1947 году идеологической кампанией против наследия Достоевского, а события 1950 года, когда впервые было обнародовано письмо Ленина к Инессе Арманд, окончательно сделали Достоевского запретным автором. Переломный этап науки о Достоевском, связанный с оттепелью, также рисуется выявленными документами иначе; особенно важно сказать о секретных постановлениях высших органов коммунистической партии о писателе…

Эти и другие вехи истории науки о Достоевском в ХX веке, в большинстве своем ранее неизвестные, очерчены нами в этой книге. Исследование сопровождается обширным документальным приложением – корпусом ранее неизвестных материалов, без которых невозможно составить подлинную картину о трагическом существовании Федора Михайловича Достоевского в ХX веке.

Выражаем искреннюю благодарность тем, чья помощь способствовала появлению настоящего издания – коллегам по Институту русского языка им. В. В. Виноградова, прежде всего Анне Флорес и Анастасии Преображенской; Дмитрию Тамазову и Никите Черепову; Николаю Подосокорскому и Игорю Ружицкому – благожелательным и внимательным рецензентам этой книги; особенная же наша благодарность – издательству «Новое литературное обозрение» и лично Ирине Прохоровой, Татьяне Тимаковой, Дмитрию Макаровскому, Ольге Понизовой, без которых книги «Текст Достоевского» и «Достоевский в ХX веке» не были бы изданы столь безупречно.

Часть первая

Достоевский и революция

Как хорошо известно, Федор Михайлович Достоевский стал признанным писателем Советской России 30 июля 1918 года. В этот день председатель Совета народных комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал постановление, которым утвердил представленный Наркомпросом «Список лиц, коим предположено поставить монументы в городе Москве и других городах», в котором имелся перечень двадцати наиболее почитаемых новой властью «Писателей и поэтов»: 1) Толстой. 2) Достоевский. 3) Лермонтов. 4) Пушкин. 5) Гоголь…1 Иными словами, в тот день Достоевский показался основателю Советского государства даже более значимым, нежели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, уступая лишь Толстому.

Такому выбору, вряд ли полностью осознанному, предшествовали некоторые события: вопрос об ассигновании средств на будущие памятники был рассмотрен Совнаркомом на заседании 29 июня 1918 года, однако собственно вопрос выбора «великих людей в области революционной и общественной деятельности, в области философии, литературы, наук и искусства» стоял в повестке заседания 17 июля, где его докладывал М. Н. Покровский2; 29 июля Отделом ИЗО Наркомпроса был подготовлен и список великих, включивший Ф. М. Достоевского3.

Первым серьезным поводом, который потребовал через три года от советской власти вновь определить свое отношение к Ф. М. Достоевскому, стало столетие со дня рождения писателя в 1921 году. В. Ф. Переверзев, переиздавая к юбилею свою книгу 1912 года, предпослал новому изданию очерк «Достоевский и революция», в котором отметил связь давно умершего писателя с современностью, глубокое понимание Достоевским сути происходящего, «как будто писатель вместе с нами переживает революционную грозу»:

Пророк не пророк, но что Достоевский глубоко понимал психологическую стихию революции, что еще до революции он ясно видел в ней то, о чем в его пору, а многие и в дни революции, даже и не догадывались, – это неоспоримый факт. Читайте Достоевского, и вы многое поймете в переживаемой драме революции, чего не понимали; многое оправдаете и примете, как должное, чего не понимали и не оправдывали4.

Неудивительно, что книга с таким призывом впоследствии стала достоянием спецхрана5. Однако те литературоведы, которые стояли намного ближе к партии, понимали трудность принятия писателя новой властью. Осенью 1921 года В. Львов-Рогачевский, состоявший в штате политотдела Главного управления военно-учебных заведений Реввоенсовета Республики, составил тезисы лекций о Достоевском, которые вошли в текст циркуляра о праздновании юбилея6. Учитывая, что с момента основания политотдел ГУВУЗ работал под руководством ЦК РКП(б)7, этот документ выражал умонастроения руководства молодой Советской республики. И хотя, как принято думать, «дата столетия Достоевского оказалась последним на ближайшую полувековую перспективу свободным юбилеем»8, в действительности уже тогда отношение власти к писателю было сформулировано в такой тональности, которая ничего хорошего не сулила:

Мироощущение Достоевского делает его художником больной души, души надорванной, извращенной, подпольной и подточенной. Противоречия, вытекающие из социального положения промежуточного слоя мещанства, создают душевный уклад полный противоречий в психике Достоевского и его героев9.

Усиленно проводится мысль о поврежденности не только героев Достоевского, но и самого писателя, отмечается «припадочность и упадочность художника, стоящего на рубеже двух эпох»10. Критик А. М. Лейтес, сравнивая Достоевского с Данте, даже назвал писателя «человеком ада»:

Достоевский только потому больше всех достоин называться «человеком ада», что, как художник, в жизни он видел только ад, и, главное, кроме ада ничего в жизни видеть не хотел. И Данте рисовал нам свой фантастический ад, но он же нарисовал нам (пусть менее удачно) и свой фантастический рай, не-фантастическую – Беатриче, эту очаровательную путеводительницу по райским местам. Достоевский же может быть и верит в существование рая, может быть и знает о возможности рая, но Достоевский не хочет рая. Он бунтует, он с пеной у рта протестует против рая, он отбрыкивается от рая-социализма и руками и ногами. И проводника в этот рай он себе представляет не иначе, как только в виде этого отвратительного, длинноухого Шигалева из «Бесов»…11

Романтика революции довольно долго сохраняла настроения начала века о Достоевском-пророке:

Этот мятущийся художник, полный двойственных переживаний, автор «Двойника», «Подростка», «Бесов» предвосхитил идеи Ницше о сверхчеловеке, Шпенглера о закате Европы, предвидел величайшее потрясения наших дней и дал оружие смертельно враждующим станам12.

Однако в середине 1920‑х годов внимание привлекает упадничество идеологии Достоевского – так называемой достоевщины. Этот уничижительный термин к тому времени стал обыденностью: на рубеже веков его активно употреблял А. В. Амфитеатров, в 1910‑х годах его не стеснялись Вяч. Иванов и Д. С. Мережковский, но появился он значительно раньше. Дополняя опубликованные ранее мысли об истории и значениях этого термина13, скажем, что возник он еще при жизни писателя, в год смерти Ф. М. Достоевского он отмечен в «Русском вестнике», где в рецензии на роман М. И. Красова (Л. Е. Оболенского) «Запросы жизни» (СПб., 1881) говорится о том, что

в числе «запросов жизни» фигурирует достоевщина чистой воды в лице некоего Пименова. Теория этого Пименова довольно известна: «Я не говорю, – проповедует Пименов, – что страданий нет, я говорю только, что они – иллюзия…»14.

Для низвержения писателя и идеологии достоевщины устраиваются даже «диспуты о Достоевском». Один из них состоялся 23 марта 1924 года в Юзовке (Сталине; ныне Донецк), причем для остроты мероприятия и привлечения публики этот диспут назывался «судом». Защитником писателя выступил профессор-лингвист А. В. Миртов, в тот момент декан литературно-исторического факультета Донского пединститута в Новочеркасске. И сначала защитник был серьезно побит на самом диспуте, затем вынужден был выступить с объяснительной, отчасти примирительно статьей15, но в ответ был бит еще сильнее, уже печатно, с окончательным приговором и Достоевскому:

А теперь по существу – неправда, что Достоевский «величайший летописец души человеческой». Тысячу раз неправда!

Достоевский, попросту, психопат, садист, восприявший жестокость, излелеявший культ страданий и небывалых переживаний. Его романы надуманы, не реальны, а стало быть и не художественны, его герои это галерея выродков, незнающих и непонимающих ничего, кроме вина, разврата и терзаний, его мораль – православие и смирение, его истина это клевета на человечество, это плевок в лицо всему здоровому, сильному, отметающему в сторону догмы страданий.

И напрасно вы, профессор, пытаетесь его судить «в условиях жизни».

Достоевщина и сейчас живет в некоторой части нашей интеллигенции, Достоевщина – в Миртовщине и наше дело ее осудить, именно, в условиях нашего времени, времени обогащенном идеями Ильича16.

Несмотря на такие характеристики, в центральной печати для писателя сохраняется место. В 1924 году, когда В. Львов-Рогачевский перерабатывал свою книгу «Новейшая русская литература», критик задался справедливым и принципиальным вопросом об отношении советской власти к Достоевскому:

Всегда вокруг этого хаотически-смешанного творчества, вокруг пестрой драмы кипела огненная борьба, кипела эта огненная борьба и в мятущемся сердце художника. Этот пафос борьбы делает художника близким эпохам катастрофическим. И недаром 25-летие со дня его смерти совпало с 1906 годом, с разгромом декабрьского восстания, и недаром столетие со дня его рождения совпало с 1921 годом. Из всех современных нам художников Федор Михайлович – наиболее современный, как это ни звучит парадоксально. Для объективного изучения его творчества еще не настало время, еще слишком тенденциозно и публицистически ставился вопрос: по пути или не по пути Достоевскому с советской Россией. Но сейчас, как никогда раньше, скопляются обильные материалы, которые подготовят почву для научного историко-литературного исследования этого изумительно-богатого творчества17.

Без всяких перемен этот абзац повторяется в пяти переизданиях этой крайне популярной книги В. Львова-Рогачевского, претерпевавшей изменения от издания к изданию18, но не в части характеристики Ф. М. Достоевского. Эпоха Великого перелома не оставит места для подобных вопросов, и недаром в 1932 году, уже после смерти критика, его нерешительности был вынесен суровый приговор:

Хотя Львов-Рогачевский и отошел после 1917 от политической деятельности, но меньшевистское прошлое густо окрашивало собой его литературно-критическую продукцию. Отсюда – беззубый, бесхребетный, на каждом шагу отмеченный типичным мелкобуржуазным либерализмом характер его критики, никогда не умевшей правильно находить и бить врагов пролетариата в литературе и очень часто выдававшей врагов революции за ее друзей19.

В. Ф. Переверзев свое последнее слово о Достоевском сказал в 1930 году, назвав писателя «гениальным представителем литературного стиля, созданного городским мещанством в условиях разрушения сословно-крепостнического строя и нарождения капитализма», отмечая «двуликость и противоречивость» его творчества, указывая на сложность современной оценки писателя марксистской критикой, которая «видит в Достоевском бунтаря, тяготеющего к смирению, и смиренника, тяготеющего к бунту, революционера, тяготеющего к реакции, и реакционера, тяготеющего к революции»20.

Но и этот критик был повержен – В. Ф. Переверзева, который, конечно, по широчайшему кругозору, пониманию и знанию русской литературы и путей ее развития был на голову выше рапповских критиков, по сути, выжили из науки, объявили проводником меньшевизма, который в собственных работах «разоблачил свое ревизионистское отношение к ленинской точке зрения на развитие буржуазно-демократической революции в России», а его система была объявлена «существеннейшим препятствием на пути дальнейшего развития марксистско-ленинского литературоведения»21. Будучи впоследствии дважды арестован и дважды осужден, этот историк литературы смог по крайней мере умереть своей смертью.

Научная деятельность исследований творчества Ф. М. Достоевского в первое пореволюционное десятилетие была лаконично очерчена П. Н. Сакулиным:

В Москве (в Историческом музее и Центрархиве) хранятся драгоценные материалы по Достоевскому. Частью они уже подготовлены к печати. Запад жадно интересуется ими и, насколько можно, уже пользуется ими (например, в монографии о Достоевском Мейера Грефе), но Центрархив всё еще не может выпустить их в свет.

При литературной секции ГАХН работает особая комиссия по изучению Достоевского. Оживленная и плодотворная работа происходит и в других центрах. Уже выделились большие специалисты по Достоевскому: В. Ф. Переверзев, Л. П. Гроссман, А. С. Долинин-Искоз, Н. Л. Бродский, Г. И. Чулков, В. С. Нечаева, А. Г. Цейтлин и др. Каждый из названных ученых дал значительные работы по Достоевскому. А. С. Долинин, который уже выпустил два обширных сборника по Достоевскому, готовит ныне трехтомное собрание его писем22.

Юбилей 1931 года

50-летие кончины писателя было отмечено довольно большим событием – появлением в конце февраля 1931 года23 однотомника Ф. М. Достоевского, общая редакция которого велась А. В. Луначарским. После оконченного Ленинградским отделением Госиздата Полного собрания художественных произведений это было первое массовое издание сочинений писателя, хотя тираж в 20 тысяч экземпляров на фоне эпохи безусловно невелик. Провозгласив критерием отбора произведений «стремление представить Достоевского его крупнейшими созданиями, сохраняющими свое социальное значение для нашей эпохи»24, в этот кирпич из «пятикнижия» включили только два романа – «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» (без главы «Великий инквизитор»).

Вступительная статья А. В. Луначарского «Достоевский как мыслитель и художник» дает нам понимание о месте писателя в тот конкретный момент в истории Советского государства. Примечательно, что нарком никоим образом не подвергает сомнению его гениальность:

Рядом с Толстым, – может быть, не уступая ему по общим размерам дарования и значительности оставленного им наследства, стоит другой гениальный мировой писатель нашей литературы – Федор Достоевский25.

Однако после некоторых констатаций и художественных рассуждений, в части выводов оказывается, что особенных перспектив Достоевскому не предоставляется; то есть вся актуальность Достоевского – лишь в качестве страшилища; и если Запад зачитывается им, то советский читатель должен знать его творчество только чтобы иметь яркий отрицательный пример, который поможет спасти и себя и страну от «достоевщины». Даже более: как будто целью публичных политических процессов, предвестников Большого террора, является выкорчевывание той самой «достоевщины» из сограждан:

Никогда Достоевский не имел такого колоссального значения на Западе, как в последнее время. Это объясняется тем, что мировая война вскрыла всю хаотичность и непрочность внешне до некоторой степени упорядоченного ко времени ее начала капиталистического строя. Этот новый распад и неуверенность прежде всего испытали на себе страны, потерпевшие поражение. В Германии, например, Достоевский читается и изучается, как никакой другой мировой писатель. Там появились и собственные Достоевские, вроде экспрессиониста Германа Гессе, который в своем романе «Степной волк» заявляет, что исходом из мрачной жизни к радости является только самоубийство или шизофрения (слабоумие).

Но спаслись ли мы сами от достоевщины? Нет, конечно же, нет! Нам, пролетариям-коммунистам, и всем людям социалистического строительства приходится жить в мелкобуржуазном окружении. В условиях нашей трудной и героической стройки это окружение колеблется, разлагается самым причудливым образом. Разве во вредительстве, в котором мы начинаем разбираться до дна26, мало самой подлинной достоевщины?

Мы не можем даже утверждать, что мы сами, то есть та среда, которая сознательно и самоотверженно строит, полностью спасена от достоевщины. Ведь борьба за социализм происходит не только вне человека, но и внутри его, а, как говорил Ленин, старых мещанских предрассудков много и в пролетарии, подчас и в коммунисте. Вся психология сомнений и колебаний, личной обидчивости, фракционерства, вся эта усложненность политико-бытовых взаимоотношений, к великому стыду, родственна достоевщине.

Вот почему Достоевский является и для нас живым и ярким показчиком таких отрицательных сил сознания и поведения, которые нам нужно изучать по нему для нашей собственной практики, ибо знать людей в этих неизжитых еще слабостях – это сейчас немалая задача для каждого организатора, для каждого строителя.

Однако здесь мы должны со всей силой подчеркнуть, что если мы должны учиться по Достоевскому, то никак нельзя нам учиться у Достоевского. Нельзя сочувствовать его переживаниям, нельзя подражать его манере. Тот, кто поступает так, то есть кто учится у Достоевского, не может явиться пособником <социалистического> строительства, он – выразитель отсталой, разлагающейся общественной среды <…>

Для нового человека, рожденного революцией и способствующего ее победе, пожалуй, неприлично не знать такого великана, как Достоевский, но было бы совсем стыдно и, так сказать, негигиенично подпасть под его влияние27.

Преодолеть Достоевского

Достоевским в наше время легко увлечься.

Во-первых, вообще мало писателей, столь увлекательных, как Достоевский.

Во-вторых, увлекательность его нервическая, а наш век и наши писатели все еще до крайности нервны, и хотя новый класс, выступивший на первый план, обладает нервами довольно крепкими, но не может же он сразу «заразить» ими все остальные классы и группы; а самое время наше отнюдь не обладает способностью не очень крепкие нервы успокоить.

В-третьих, Достоевский не просто нервически увлекателен, а он еще увлекателен тем, что доводит до раздирающих противоположностей реальные противоречия, существующие в жизни. Он остро, больно, пугающе ярко отражает действительные раны, которые носит время на своей груди. «Носило, – скажете вы, – носило время Достоевского, время, когда сокрушительной поступью капиталистический хаос ринулся на русскую жизнь». – «Нет, – отвечу я, – носит». Носит и сейчас, когда молодой, стройный, но еще не до конца созревший социализм начинает приводить в порядок этот самый буржуазный хаос28.

Это начало еще одной статьи А. В. Луначарского – «Достоевский и писатели», – напечатанной в памятный день 9 февраля 1931 года. Подчеркивая положительное в обращении писателей к классику, хотя и в свойственной себе манере, заканчивает он напутствием всем тем, кто рискует некритически увлечься Достоевским. Для них

изучение и понимание Достоевского превратятся в увлечение, может быть, скорбное, смешанное пополам с проклятием, но все-таки в увлечение, которое только усугубит либо их сумасшедше-горделивую веру в то, будто их болезнь есть здоровье, либо их суетную надежду найти исцеление в мистицизме, патриотизме, самоанализе, самовозвеличении или самоуничижении29.

И следующие десять лет после выхода в свет однотомника 1931 года государство предпринимает серьезные усилия, чтобы отвадить граждан от чтения Достоевского: довольно быстро стало ясно, что осуществление в 1926–1930 годах Госиздатом полного собрания художественных произведений Ф. М. Достоевского стало не только серьезным шагом текстологической науки, но и серьезной идеологической ошибкой. Так что потребовался и Великий перелом в отношении к писателю: начинается этап «преодоления» Достоевского – вышибание из граждан идеологии «достоевщины». Для осуществления столь масштабной задачи за дело взялись «инженеры человеческих душ», то есть писатели.

Ранее уже обращалось внимание на некий подтекст в советской литературе, однако как на неумышленное явление:

На рубеже 1920‑х и 30‑х годов в ряде произведений советской литературы утверждение героев трудового деяния связывалось с критическим отношением к современным наследникам рефлексирующих созерцателей Достоевского: И. Ильф и Е. Петров сатирически изображают их в «Двенадцати стульях» в образах Васисуалия Лоханкина и жителей «Вороньей слободки»; обитатели скита в «Соти» Л. Леонова гротесково и шаржированно напоминают героев «Братьев Карамазовых»; И. Эренбург в «Дне втором» болеющего Достоевским Володю Сафонова соотносит с Николаем Ставрогиным. Думается, что в этих произведениях не было никакой злонамеренности в изображении современных созерцателей, напоминающих героев Достоевского, а показывался их реальный облик и положение в период, как считали, героического деяния30.

Но были и произведения, где именно злонамеренность была очевидной. Речь о повести Валерии Герасимовой «Жалость», которое было призвано помочь читателям Страны Советов преодолеть Достоевского.

В начале 1930‑х годов имя В. Герасимовой было общеизвестным: молодая советская писательница, коммунистка, активистка РАППа, первая жена Александра Фадеева; тогда даже казалось, что она заняла свое место в одном ряду с такими авторами, как Исаак Бабель или Юрий Олеша, ее произведения были популярны и обсуждаемы, произведения исправно рецензировались во многих журналах… Особенно ее прославил сборник рассказов «Панцирь и забрало» (1931) – он был напечатан тремя издательствами. 15 мая 1932 года эту книгу она подарила М. Горькому, сопроводив следующей надписью:

Дорогому Алексею Максимовичу – до конца последовательному борцу с ложью, лицемерием, подлостью, фразерством, лакейством, – со всем наследием старого мира. С уважением В. Герасимова31.

И вот 5 июня 1932 года «Литературная газета» известила читателей о том, над чем работают современные писатели. Наряду с информацией о трудах Михаила Зощенко, Пантелеймона Романова, Константина Федина сообщалось и о том, что Валерия Герасимова «закачивает повесть „Жалость“ (4 печ. листа) о классовой сущности гуманизма»32.

Это лаконичное определение будет вскоре раскрыто, когда повесть начнет печататься в журналах, сначала фрагментами, но неизменно содержащими основные положения о Достоевском, причем большой отрывок вошел, например, осенью 1932 года в юбилейный сборник «Писатели – Великому Октябрю»33 (между стихами Джека Алтаузена и Эдуарда Багрицкого); и уже в полном виде повесть появилась в 1933‑м в «Красной нови», а весной 1934‑го вышла и отдельной книгой34. Речь в повести ведется не столько о классовой сущности гуманизма, сколько о классовой сущности Достоевского – «это полемика автора наших дней с автором о „великой жалости“ к „оскорбленным и униженным“»35, и «Герасимова удачно „обыгрывает“ Достоевского, его биографию и идеи, чтобы снять надклассовую маску с жалости, чтобы остро и резко поставить вопрос о революционном и реакционном насилии над личностью»36.