- -

- 100%

- +

En concreto, la “piratería británica” continúa por otros medios, les roban a otros países de esta forma. Las principales características que poseen estos “paraísos fiscales”, son el secreto bancario y la exención de impuestos.

“Estos factores fueron y son fundamentales para que tengan éxito en el planeta, ya que son ideales para el blanqueo del dinero ‘sucio’ de las actividades ilícitas”.

CAPÍTULO VIII

LAS FUERZAS ARMADAS BRITÁNICAS. MANCOMUNIDAD DE NACIONES

Y LOS TERRITORIOS DE ULTRAMAR

Las Fuerzas Armadas Británicas o Fuerzas Armadas de Su Majestad, y también llamadas Fuerzas Armadas de la Corona, comprenden: la Marina Real británica, el Ejército británico y la Real Fuerza Aérea británica y su comandante en jefe ha sido y sigue siendo el monarca británico. En 1982 fue, y ahora lo continúa siendo, la reina Isabel II. La reina es además la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Los territorios británicos de ultramar (en inglés, British Overseas Territories) son catorce territorios pertenecientes a la Corona británica, pero que no forman parte integrante del Reino Unido. Se trata de colonias que no se independizaron o que votaron para seguir siendo territorios británicos. Diez de esos territorios se encuentran en la lista del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas y en dicha lista están Las Malvinas.

Estos territorios son los que quedaron de las antiguas colonias de la Corona británica. Durante los siguientes veinte años, después de la Segunda Guerra Mundial y tras la independencia de la India británica (considerada como la posesión británica colonial más importante) en 1947, la mayor parte de los territorios del Imperio alcanzaron plena independencia. Hoy solo 14 antiguas colonias (conocidas desde 2002 como territorios británicos de ultramar permanecen bajo dominio británico y el término “colonias” ya no se utiliza para describir a estas posesiones.

Estos territorios deben ser distinguidos de las dependencias de la Corona —las islas del Canal (Jersey y Guernesey) e isla de Man—, que tienen un estatus distinto con respecto al Reino Unido. Tampoco deben ser confundidos con los reinos de la Mancomunidad de Naciones o Commonwealth.

Hoy la mayoría de los territorios dependientes no son administrados directamente por el Reino Unido, sino que tienen su propio gobierno que las administra, y el Reino Unido se encarga de su protección, de las relaciones exteriores y por supuesto de los asuntos de negocios.

No tienen representación en el Parlamento del Reino Unido y se han rechazado las propuestas para incluirlos como parte del Reino Unido.

A la reina Isabel II se la conoce, en estos territorios, como reina del Reino Unido, a diferencia de lo que sucede en los reinos de la Mancomunidad de Naciones, donde Isabel II es conocida como reina de esos mismos países (ej., en Canadá se la conoce como reina de Canadá, en Australia como reina de Australia).

Cada territorio tiene un gobernador elegido por el monarca del Reino Unido, que trabaja como representante del Gobierno de Su Majestad. Los gobernadores se encargan y tienen el poder de la seguridad en el territorio y de la representación entre el territorio y el Gobierno británico; también se encargan de los asuntos económicos y actúan para hacer cumplir las leyes. Todos los gobernadores suelen proceder del Reino Unido, quien los designa.

Casi la totalidad de los territorios británicos de ultramar son islas (o grupos de islas) con una pequeña población; algunos están en zonas muy remotas del mundo. De los territorios con una población permanente, todos tienen al menos cierto grado de autonomía interna, manteniendo el Reino Unido la responsabilidad de su defensa y de sus relaciones exteriores.

Los catorce territorios de ultramar británicos son:

Acrotiri y Dhekelia

Anguila

Bermudas

Islas Caimán

Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur

Islas Malvinas

Islas Pitcairn

Islas Turcas y Caicos

Islas Vírgenes Británicas

Gibraltar

Montserrat

Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña

Territorio Antártico Británico (en disputa con Chile y Argentina)

Territorio Británico del océano Índico(70 islas, océano Índico)

Las tres dependencias de la corona son:

Guernsey

Jersey

Isla de Man

La reina es además reconocida y respetada protocolarmente como monarca británica en 16 Estados independientes, los que forman parte de la denominada Mancomunidad de Naciones y que, desde que dejaron de ser colonias, posesiones de ultramar o protectorados, tienen acuerdos especiales con el Reino Unido y son: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Barbados, Bahamas, Granada, Papúa Nueva Guinea, islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Años antes también fue monarca de Sudáfrica, Pakistán y Ceilán.

Los buques de la Armada británica llevan delante de su nombre una inscripción o sigla HMS, por ejemplo, el destructor HMS Coventry, que fue hundido por nuestra Fuerza Aérea. La inscripción HMS en inglés significa “His/Her Majesty Ship”, en español se traduce como “buque de su majestad”. Esta inscripción es muy antigua, ya la tenían las embarcaciones de los corsarios, la llevan en la actualidad todos los buques que componen la Royal Navy y también los contratados para una misión. Esto significa que los buques están al servicio de “su majestad” y de la Corona británica.

La Royal Navy, también conocida como Marina Real británica, fue fundada en el siglo XVI y desde fines del siglo XVIII, hasta la Segunda Guerra Mundial, fue la Armada más poderosa del mundo y tuvo un papel preponderante en el establecimiento del Imperio británico como poder dominante mundial.

El poder británico siempre estuvo basado en el factor militar y en especial en su histórico poderío naval. El objetivo principal que guio en forma permanente la conquista de sus dominios ha sido la obtención de mayores fuentes de ingresos para la corona. Es decir, la explotación de nuevos e importantes recursos económicos y además la posesión de los espacios terrestres, que les dieron el control sobre los corredores o llaves de los mares y océanos.

Recién a partir de la Segunda Guerra Mundial surgió como más poderosa la Armada de Estados Unidos, la que ahora compite también con las de Rusia y China.

Actualmente la Armada británica opera en varios lugares, en combinación con la de Estados Unidos, para proteger o intervenir donde tienen intereses comunes o como integrantes de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) con otros países, pero siempre lo hacen donde tienen intereses propios.

CAPÍTULO IX

EL PLANTEO BRITÁNICO SOBRE EL DERECHO

DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

En un primer momento, Gran Bretaña se opuso a la autodeterminación que conducía al fin del Imperio británico. Sin embargo, a partir de 1947, cuando no pudo evitar la independencia de la India, adoptó una actitud pragmática, prefiriendo inducir a algunas de sus colonias a independizarse y promoviendo una unidad poscolonial, el Commonwealth. En 1948, el principal propósito de la política colonial británica fue definido por la Foreign Office del siguiente modo: “Guiar a los territorios coloniales hacia un responsable autogobierno dentro del Commonwealth, en términos que aseguren a los respectivos pueblos un adecuado estándar de vida y libertad respecto de la opresión de cualquier origen”. A su vez, en el trascurso de ese año, Reino Unido sancionó la British Nationality Act, la cual creó la condición de ciudadano del reino y colonias, que comprendía tanto a los británicos como a los pueblos aún colonizados. Esto fue modificado por la Immigration Act 1971, que introdujo el concepto de patriality, que reservaba el derecho a establecerse a aquellos que estuvieran ligados a Gran Bretaña por nacimiento y ancestro. Así se realizó una clara distinción entre los colonos británicos y las etnias cuyos territorios el Reino Unido había colonizado. Entre los autores que sostienen la autodeterminación interna se encuentran Morton Halperin, David J. Scheffer, Robert Mc Corquodale, Hurst Hannum. Cabe indicar que al hablar de principio de autodeterminación se lo entiende como el derecho de los pueblos a constituirse en Estado. Es entendida la clasificación de autodeterminación interna como una mera concepción doctrinaria. El Commonwealth es una comunidad formada por el Reino Unido, sus colonias y excolonias, presidida por la reina y destinada a mantener intensas relaciones comerciales entre ellos. Entendiendo la palabra “etnia” en su sentido amplio, es decir, comprendiendo a las comunidades unidas por afinidades raciales, lingüísticas, religiosas o culturales, como también las tribus. Gran Bretaña utilizó el principio de autodeterminación de los pueblos para independizar a sus colonias africanas, tales como Nigeria, Camerún, Sudáfrica, Kenia, entre otras; donde existían pueblos preexistentes a la colonización. En estas situaciones podemos observar cómo el Reino Unido ha utilizado el principio para la independencia de sus excolonias. Pero hubo casos emblemáticos, como Hong Kong y Diego García, en los cuales habiéndose podido utilizar la autodeterminación, principio del cual se jacta en la Cuestión Malvinas, los independizó debido a otras causales.

1.La autodeterminación en la Cuestión Malvinas

A partir de 1970, el Reino Unido comenzó a introducir en la Cuestión Malvinas un elemento extraño a esta, consistente en la necesidad de la autorización previa de los isleños, para continuar con la negociación dispuesta por la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas. De esta forma, Gran Bretaña busca transformar un conflicto bilateral, entre la Argentina y Reino Unido, en uno trilateral, al cual a los anteriores mencionados se les incorporan los deseos de los isleños. Reino Unido sostiene que el futuro de las islas debe ser resuelto por los kelpers (como los demoninaban antes), es decir, de acuerdo con sus deseos. Esto es erróneo, ya que en todo caso es el concepto de intereses y no de deseos de la población de Malvinas lo que siempre ha consagrado Naciones Unidas en el tratamiento del caso. Un claro ejemplo de ello se encuentra en la Resolución 2065 de la Asamblea General, que al invitar a negociar a las partes sin demora, dispone: “… Teniendo en cuenta (…) los intereses de la población” de las islas. El censo de 1865 reveló que Hong Kong tenía una población de 125.504 habitantes, de los cuales solo 2000 eran estadounidenses o europeos. Se demostró una mayoría de población de origen chino, lo cual se mantuvo hasta su independencia. Lo que motiva la utilización del concepto de los deseos de los isleños es que equivale a reconocerles el derecho a la autodeterminación. Esto es falaz dado que el requisito primigenio para la aplicación del principio es que nos encontremos ante la presencia de un pueblo, lo cual no sucede en este caso.

Cabe aclarar, que al hablar del “principio de autodeterminación”, se lo entiende como el derecho de los pueblos a constituirse en Estado.

El hecho de cumplirse en 1982 los 150 años de la ocupación de nuestras islas y teniendo en cuenta el futuro reclamo británico con el argumento del derecho de autodeterminación de los pueblos, por similitud a lo que ya habían planteado en otras posesiones suyas, como estrategia para continuar siendo gobernados o bien seguir dependiendo de la Corona británica como protectorados, significaba una importante amenaza de perder las islas.

Los habitantes de Malvinas hasta la guerra eran “ciudadanos británicos de segunda categoría” y eran despectivamente denominados “kelpers” por los ciudadanos británicos. Un año después de la guerra y luego de muchos reclamos producidos por ellos y por habitantes de otras posesiones de la corona se les dio la categoría de ciudadanos británicos. Esto también fue también una conveniencia vislumbrada por los británicos, para tener un argumento más sobre el dominio e influencia de sus posesiones de ultramar.

CAPÍTULO X

LOS DOCUMENTOS SECRETOS DE MALVINAS

Esta es una parte de la historia de la trama de la guerra de Malvinas, que quizás algunos desconocen y que nos ha parecido importante colocarla en nuestra historia, porque después de tantos años se han podido revelar muchos detalles que nos sirven para conocer y esclarecer ciertas cuestiones. (Ver: Juan Bautista Yofre, 31 de marzo de 2019, publicada en Infobae, el 2 de julio de 2020).

Tras la derrota de Malvinas los integrantes de la Junta Militar, integrada por Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, con el respaldo documental del canciller Nicanor Costa Méndez, hicieron un largo relato sobre el desarrollo del conflicto que ellos desataron.

El informe de los comandantes está contenido en más de 1070 páginas y tiene grandes lagunas, especialmente porque no explica por qué tomaron la decisión de “ocupar” Puerto Stanley.

En realidad, Galtieri no tenía un plan sobre las Malvinas porque el Ejército nunca lo trabajó como hipótesis de conflicto. La que sí tenía un plan que se actualizaba permanentemente era la Armada. El desbarajuste del gobierno del general Roberto Viola (marzo-diciembre de 1981) fue amalgamando la relación personal entre Galtieri y Anaya y luego vino la conspiración que puso sobre la mesa una simple ecuación: Viola debe irse; Galtieri lo sucede con retención de la comandancia en jefe del Ejército (dejando de lado la figura de “cuarto hombre”) y Anaya lleva adelante la ocupación de Malvinas.

El 22 de diciembre —el mismo día que asumió Galtieri— el almirante Anaya le pasó a su jefe de Estado Mayor, vicealmirante Alberto Gabriel Vigo, una orden escrita a mano que contenía tres puntos, tal como se desprenden de su minúscula letra. Fue la primera orden del conflicto armado que se avecinaba.

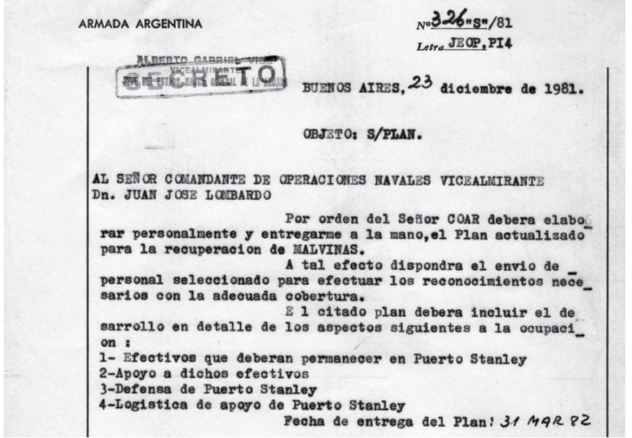

El vicealmirante Alberto Gabriel Vigo le envió el documento “secreto” n.º 326/81 al vicealmirante Juan José Lombardo con la instrucción de que “deberá elaborar personalmente, y entregarme a la mano, el Plan actualizado para la recuperación de Malvinas”.

Los diarios del martes 5 de enero de 1982 informaron que los tres comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, se reunirían para analizar distintas cuestiones. Nada de todo esto era veraz.

En esa reunión, se analizó la cuestión Malvinas en el contexto de la política exterior y se concluyó que debía adoptarse una política “agresiva”. Según el informe de marras, “en esa reunión el caso Malvinas fue tratado fuera del temario de la Junta Militar. El análisis del caso partió de la trayectoria de las negociaciones desde 1965, hasta la fecha y los sucesos más recientes que hacían al tema”. Además, el mismo día se consideró dar un paso militar en el caso de no progresar la vía diplomática.

El martes 12 de enero la Junta Militar, reunida en el edificio Libertador a las 9 de la mañana, terminó de completar “un análisis político”, según La Nación, y analizar las próximas designaciones de gobernadores y embajadores. Nada era cierto.

Algo que no se dijo al periodismo fue que el 12 de enero “se trató la planificación militar de Malvinas como acción alternativa en caso de fracasar la solución negociada con Gran Bretaña y teniendo siempre el propósito de lograr el objetivo político a través de un acuerdo. Por Resolución no incorporada al Acta de la Junta Militar, se designaron —por consiguiente— a los señores general de División García, brigadier mayor Plessl y vicealmirante Juan José Lombardo para analizar la previsión del empleo del poder militar para el caso Malvinas con un enfoque político-militar que especificara los posibles cursos de acción. Se planeó asimismo que el trabajo sería secreto y manuscrito, eligiendo distintos lugares de reunión; y que además de los miembros designados tendrían conocimiento del tema, en el momento oportuno, los jefes del Estado Mayor General de las tres Fuerzas Armadas y el Sr. canciller”.

“Nunca van a mandar la flota”, dijo el canciller Costa Méndez. El funcionario pensaba que el Pentágono lo iba a apoyar.

Aclaramos, para el lector que no sabe, que el Pentágono es el edificio de esa forma geométrica donde se encuentra la máxima conducción de las Fuerzas Militares de Estados Unidos.

El martes 26 de enero la Junta Militar se reunió a las 9 de la mañana en el edificio Libertad. Durante la reunión se resolvió “fuera de Acta” que el Grupo Malvinas conformado por Lombardo, García y Plessl “preparara la exposición de los planes de la alternativa militar a mediados de marzo de 1982”.

A renglón seguido se produjo la nueva Directiva de Estrategia Nacional (DENAC) 1/82 y el Plan de Campaña Esquemático correspondiente a la Directiva de Estrategia Militar (DEMIL)1/82.

En la DENAC 1/82 se explicitan conceptos referidos al Poder nacional:

a) Objetivo político: consolidar la soberanía argentina en las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y contribuir a afirmar su pleno ejercicio en el Atlántico Sur;

b) Resolución Estratégica Nacional: el Comité Militar ante la evidente y reiterada falta de progreso de las negociaciones con Gran Bretaña para lograr el reconocimiento pleno de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, y convencido de que la prolongación de esta situación afecta el honor nacional, el pleno ejercicio de nuestra soberanía en el Atlántico Sur y la explotación de recursos renovables y no renovables, ha resuelto prever el empleo del poder militar para el logro del objetivo político. Esta resolución deberá mantenerse en el más estricto secreto durante el planeamiento y circunscripta exclusivamente a los titulares de las áreas destinatarias”.

La Directiva Estratégica Militar 1/82 era más explícita a los ojos de un lego: “La Operación desde el punto de vista militar es apta, factible y aceptable”, y que “la Fuerza Conjunta estaría en condiciones de ejecutar la operación a partir del 15 de mayo de 1982”.

Lombardo sería el jefe del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). El general de División García desembarcó en Puerto Stanley el 2 de abril y en los días de la guerra, como jefe del Teatro de Operaciones Malvinas, desplegó toda su fuerza mirando la frontera con Chile, porque los chilenos pusieron a sus espaldas más tropas que las que habían destinado en los días del conflicto del Beagle de 1978. El almirante Carlos Busser comandó la fuerza conjunta de desembarco. El contralmirante Gualter Allara fue el comandante de la flota y el contralmirante Carlos Alfredo García Boll fue el comandante de la aviación naval.

El plan de ocupación establecía un “D+5”. Eso significaba que, una vez cumplida la misión, los buques y las tropas volvían a sus destinos en el continente, quedando solamente una dotación de alrededor de 400 efectivos cumpliendo tareas policiales, mientras se abría el escenario diplomático.

Además de no generar víctimas fatales entre los británicos debía brindarse un buen trato a los pobladores isleños. Especulaban con la solución diplomática, pero al mismo tiempo llevaron carteles impresos con los nuevos nombres de las calles de Puerto Stanley. Eso significaba que iban para quedarse porque —especulaban— el Reino Unido nunca reaccionaría de la manera en que lo hizo: muy simple, para los que imaginaron la “Operación Rosario”, Margaret Thatcher no daría la orden de atacar a un blanco “no rentable”, eso les enseñaba la historia.

CAPÍTULO XI

RUMBO AL OBJETIVO MALVINAS

La flota de ocupación zarpó de la base naval de Puerto Belgrano el 28 de marzo y se encontraba navegando rumbo al sur, seguida de cerca, a manera de protección, por el portaaviones 25 de mayo y otros navíos. Casi al mismo tiempo el clima se descompuso y se hizo necesario postergar el operativo durante 24 horas. El 30 de marzo de 1982, el canciller convocó en el Salón Verde del Palacio San Martín a la primera línea de la Cancillería. Luego de tomarles juramento de mantener el secreto, expuso sobre la situación en Malvinas; recordó las distintas etapas de las negociaciones en los últimos años; recordó las magníficas relaciones con Sudáfrica; mencionó las excelentes relaciones con los Estados Unidos, “grandes defensores de los pueblos jóvenes contra los colonizadores y su rol en el mundo contra el comunismo”; mencionó la decadencia del Reino Unido y del gobierno de la señora Margaret Thatcher (quien seguramente perdería las próximas elecciones); la difícil situación económica de su país que lo llevaría a vender su único portaaviones y otros barcos de guerra por no poder mantenerlos y finalmente, de que alguien tenía que tener el coraje de hacer algo por la recuperación de las Malvinas y no olvidó decir que todo esto facilitaría la difícil situación política con Chile. (Ver: Juan B. Yofre, Infobae, 31 de marzo 2019).

Luego de hablar formuló una pregunta: “Señores, ¿hay alguna pregunta?”. El embajador Carlos Keller Sarmiento, jefe del Departamento Europa Occidental, pidió hacer unos comentarios, los que no fueron grabados. Aunque lo que pensaba lo volcó en un memorando titulado: Malvinas, de cuatro carillas al canciller, con fecha 14 de abril de 1982.

“Parto de la base —escribió Keller Sarmiento— de que llevar el conflicto a un enfrentamiento militar de resultado dudoso para la Argentina es nuestra peor opción. Total aislamiento, riesgo de una humillación, graves consecuencias económicas, institucionales y políticas, destrucción parcial o total de nuestra Fuerza Aérea, flota y efectivos militares, probable caída del gobierno, disminución de la capacidad para negociar con el Reino Unido el futuro estatus de las islas, probable creciente intervención de Brasil o Chile como fuerza de paz y pérdida de credibilidad y prestigio en el ámbito internacional”.

Ante la eventualidad del ataque, una de las primeras decisiones de Thatcher fue enviarle un mensaje a su amigo Ronald Reagan para que intentara convencer a Galtieri de que no invadiera las islas.

El 31 de marzo, a las 12:57, la flota cortó las comunicaciones con el continente, cambió el curso de navegación y se dirigió a Puerto Stanley, cambió el nombre de código: de Operación Azul pasó a Operación Rosario.

Luego, Gran Bretaña pidió una urgente reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El mismo día, se le envió un largo cable “S” al embajador Eduardo Roca, instruyéndolo a solicitar el 1 de abril, “en hora que será determinada a vuestra excelencia telefónicamente”, “a fin de llamar la atención del Consejo de Seguridad la situación de grave tensión existente entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.

En el mismo texto “secreto y muy urgente” —cable 697— se le ordena a Roca que “simultáneamente con presentación nota a Consejo de Seguridad, sugiérese a V. E. (vuestra excelencia) entrevistar a representantes permanentes de China y de Unión Soviética a fin de imponerlos situación. V. E. les señalará que la Argentina confía en seguir contando con el tradicional apoyo de sus países sobre la Cuestión Malvinas”. China y la URSS no votaron por la Argentina.

El 1 de abril de 1982 los diarios ingleses informaban que dos submarinos británicos habían recibido la orden de dirigirse a las “Falklands” en estado de alerta.

El 1 de abril de 1982, el diario La Nación sacó a la calle la edición n.º 39.642, tras 113 años de reconocido periodismo. En la tapa, a cuatro columnas, se leía el título: “Agravose la crisis con Gran Bretaña” y a dos columnas se mostraba una foto de los diarios The Guardian, The Daily Telegraph y The Sun de Londres, en los que se informaba que dos submarinos británicos habían recibido la orden de dirigirse a las Falklands en estado de alerta.

1. La decisión de ocupar las islas

La decisión de “ocupar las islas Malvinas” fue adoptada porque, como se comentó antes, existía desde diciembre de 1981 la idea de que para llegar a negociaciones exitosas con Gran Bretaña iba a ser necesario hacer uso del poder militar. La decisión se adoptó con rapidez, puesto que ya estaba planeada la ocupación, lo que permitía cumplir la etapa inicial. Pero nunca se planificó cómo defender las islas una vez ocupadas.