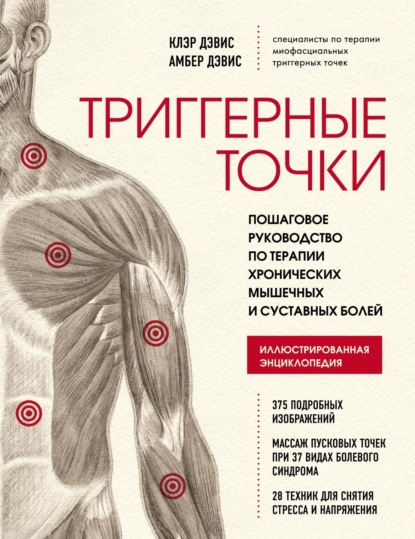

Триггерные точки. Пошаговое руководство по терапии хронических мышечных и суставных болей

Введение в проблему хронических болей и роль триггерных точек

Книга Амбер Дэвис посвящена исследованию миофасциальных триггерных точек — локальных уплотнений в мышцах, которые становятся источником хронической боли и дисфункций. Автор подчёркивает, что эти точки часто остаются недиагностированными, несмотря на их распространённость. Дэвис объясняет, как триггерные точки формируют порочный круг: они вызывают боль, которая приводит к мышечному напряжению, усугубляющему проблему. Основная цель книги — дать инструменты для самостоятельного устранения таких точек, разорвав цикл страданий.

Кто такая Амбер Дэвис и её подход к терапии

Амбер Дэвис — физиотерапевт с многолетним опытом работы в области реабилитации и мануальной терапии. Её интерес к триггерным точкам возник из наблюдений за пациентами, годами безуспешно боровшимися с болью. Дэвис сочетает клинический подход с доступностью: она разработала методики, которые не требуют сложного оборудования. Её философия основана на убеждении, что тело способно к самовосстановлению, если устранить ключевые препятствия — триггерные точки.

Что такое триггерные точки: определение и механизм образования

Триггерные точки описываются как микроспазмы мышечных волокон, формирующие участки повышенной чувствительности. Они возникают из-за перегрузок, травм, стресса или длительной статической позы. В этих зонах нарушается кровообращение, накапливаются метаболиты, что приводит к воспалению и боли. Дэвис сравнивает триггерные точки с «заевшей пластинкой»: мышца застревает в состоянии сокращения, посылая в мозг ложные сигналы тревоги.

Виды триггерных точек и их локализация

Автор выделяет два типа триггерных точек: активные и латентные. Активные вызывают острую боль даже в состоянии покоя, часто иррадиирующую в другие области. Латентные проявляются только при надавливании, но снижают подвижность мышц. Дэвис акцентирует, что латентные точки со временем могут активизироваться, создавая новые очаги проблемы. Наиболее уязвимыми зонами она называет шею, плечевой пояс, поясницу и ягодицы — области, подверженные максимальным нагрузкам.

Распространённые зоны возникновения: шея, спина, плечи

В главе, посвящённой анатомии, Дэвис подробно разбирает, как триггерные точки в трапециевидной мышце провоцируют головные боли, а в грушевидной — синдром «грушевидной мышцы», имитирующий радикулит. Она объясняет, почему воротниковая зона страдает у офисных работников, а поясница — у тех, кто занимается тяжёлым физическим трудом. Каждая глава сопровождается схемами, помогающими читателю визуализировать проблемные участки.

Методы диагностики триггерных точек

Дэвис учит читателей самостоятельно выявлять триггерные точки через пальпацию. Она описывает технику «поиска узелков»: медленное надавливание пальцами вдоль мышцы для обнаружения уплотнений. Важным критерием является «симптом прыжка» — резкая боль при нажатии. Автор предупреждает, что некоторые точки маскируются под симптомы других заболеваний, и рекомендует исключать патологии суставов или внутренних органов перед началом терапии.

Симптомы и сопутствующие состояния

Помимо локальной боли, триггерные точки могут вызывать онемение, покалывание или слабость в конечностях. Дэвис приводит примеры пациентов, годами лечившихся от мигрени или артрита, пока не обнаруживалась истинная причина — миофасциальный синдром. Особое внимание уделяется психосоматике: хроническая боль порождает тревогу, которая усиливает мышечные зажимы.

Пошаговые техники самолечения

Основу терапии составляют три метода: давление на триггерные точки, растяжка и укрепление мышц. Дэвис рекомендует начинать с 20-30 секундного надавливания пальцами или специальными инструментами, постепенно увеличивая время до двух минут. Она подчёркивает важность дыхания: глубокие вдохи помогают расслабить мышцу. Для труднодоступных зон, таких как спина, предлагается использовать теннисные мячи или валики.

Использование инструментов: роллы, мячи, массажёры

Автор детально описывает технику работы с роллом: как правильно расположить тело, чтобы избежать излишнего давления на позвоночник. Для межлопаточной зоны она советует два теннисных мяча, закреплённых в носке. Отдельная глава посвящена выбору инструментов: например, твёрдые роллы подходят для крупных мышц, а мягкие — для чувствительных зон. Дэвис предостерегает от чрезмерного усердия, которое может привести к микротравмам.

Упражнения на растяжку и укрепление мышц

После устранения триггерных точек Дэвис рекомендует закреплять результат растяжкой. Для грудных мышц она предлагает упражнение «дверной проём»: упираясь предплечьями в косяки, мягко выдвигать грудь вперёд. Для профилактики рецидивов необходимы силовые тренировки: например, сведение лопаток с эспандером укрепляет ромбовидные мышцы, снижая нагрузку на шею. Все упражнения сопровождаются пояснениями о задействованных мышечных группах.

Интеграция терапии в повседневную жизнь

Дэвис настаивает, что борьба с триггерными точками должна стать частью рутины. Она советует организовывать рабочее место так, чтобы монитор находился на уровне глаз, а локти лежали на подлокотниках. Для водителей рекомендует использовать поясничную подушку. Даже простые привычки, как пятиминутная разминка каждый час, способны предотвратить образование новых точек. Автор предлагает «болевой дневник» для отслеживания прогресса.

Роль осанки и эргономики

Сутулость — главный союзник триггерных точек. Дэвис объясняет, как неправильная осанка перегружает передние мышцы шеи, вызывая спазмы. Она рекомендует упражнение «воображаемая нить»: представлять, что макушку тянет вверх невидимая нить. Для коррекции положения татра советует упражнение «кошка-верблюд» на четвереньках, чередующее прогибы и округление спины.

Научное обоснование методов терапии

Дэвис опирается на исследования Трэвелла и Симонса, пионеров в изучении миофасциального синдрома. Она цитирует эксперименты, где давление на триггерные точки снижало уровень вещества P — нейропептида, связанного с передачей боли. Механизм растяжки объясняется через теорию «скольжения филаментов»: удлинение мышечных волокон восстанавливает способность к сокращению. Укрепление мышц, по данным исследований, уменьшает частоту рецидивов на 60%.

Физиологические процессы при устранении триггерных точек

При надавливании на триггерную точку происходит локальная ишемия, за которой следует реактивная гиперемия — приток крови, вымывающей метаболиты. Дэвис сравнивает это с «перезагрузкой» мышцы. Растяжка же разрывает порочный круг «сокращение-боль-сокращение», восстанавливая эластичность фасций. Автор подчёркивает, что эффект терапии накопительный: для стойкого результата нужны недели регулярных занятий.

Примеры из практики и успешные кейсы

Один из ярких случаев — история Марии, офис-менеджера с хронической болью в шее. Её триггерные точки в лестничных мышцах вызывали онемение руки. После шести недель самомассажа и коррекции осанки боль уменьшилась на 80%. Другой пример — спортсмен-велосипедист с синдромом грушевидной мышцы, который смог вернуться к тренировкам после работы с валиком и упражнений на растяжку. Дэвис подчёркивает, что возраст не помеха: 70-летняя Эдна избавилась от мигреней, устранив триггеры в трапециевидных мышцах.

Долгосрочные результаты и улучшение качества жизни

Пациенты, прошедшие программу, отмечают не только снижение боли, но и повышение энергии, улучшение сна. Дэвис связывает это с нормализацией мышечного тонуса, влияющего на вегетативную нервную систему. Многие открывают для себя новые хобби: йогу, плавание, танцы — занятия, которые раньше казались невозможными из-за боли. Автор призывает воспринимать терапию как путь к диалогу с собственным телом, а не просто набор техник.