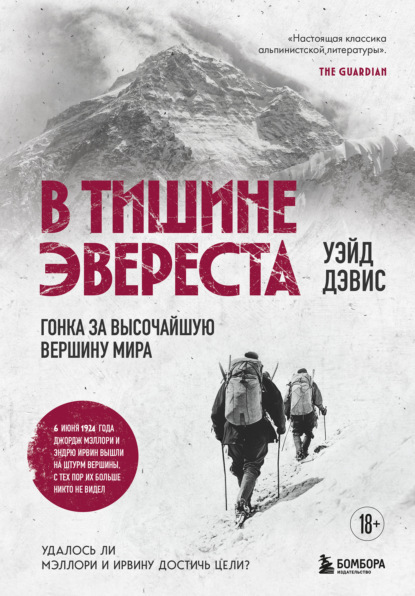

В тишине Эвереста. Гонка за высочайшую вершину мира

- -

- 100%

- +

Невзирая на шпионаж и интриги, британцы не имели серьезных территориальных амбиций в отношении Тибета. Они хотели, чтобы Тибет оставался буферным государством, изолирующим Британскую империю от единственного серьезного соперника, который действительно представлял угрозу для англичан в Южной Азии. Российская империя, доминирующая на суше так же, как англичане на море, в конце XIX века расширялась на юг и восток от Аральского моря к афганской границе с поразительной скоростью – более 140 квадратных километров в день. К началу XХ века русские военные и исследователи проникали в горы Гиндукуша и Памира с севера, в то время как англичане занимались тем же с южной стороны. Это ожесточенное соперничество, известное британцам как «Большая игра», а русским как «Игра теней», со времен Крымской войны дважды ставило оба государства на грань конфликта, причем в 1885 году военные действия казались настолько неизбежными, что Государственная канцелярия Великобритании напечатала документы, объявляющие состояние войны с Россией.

Столкновение удалось предотвратить благодаря территориальному компромиссу, выработанному в 1885 году англо-русской пограничной комиссией, которая создала буферную зону, отдав Афганистану узкий участок земли вдоль Гиндукуша, чтобы обе империи не соприкасались друг с другом. Так появился Ваханский коридор. Однако кризис заставил Лондон изменить стратегию. Менее чем за век Россия расширилась на 3 с лишним тысячи километров, буквально уперевшись в Индию с севера. И по некоторым признакам, у русского царя имелись планы на Китайский Туркестан и далее. Поэтому британцы не могли более довольствоваться номинальным контролем над территорией у подножия гор и начали проводить агрессивную политику: создавать форпосты, строить дороги и проникать в неизведанные районы на границе от Каракорума и Памира на севере до Белуджистана на юге.

Россия оставалась сильным конкурентом, но теперь фактическим противником британцев стали жители приграничных земель. Контролировать перевалы, ведущие в Индию, означало держать гарнизоны на далекой враждебной территории, где около 200 тысяч представителей свирепых пуштунских племен, в частности афридии, махсуды, вазиры, не выпускавшие из рук оружие, жили по кодексу чести, который требовал мстить за любой вред или оскорбление. За шесть лет пребывания Керзона на посту вице-короля произошло более 600 набегов и стычек, и далеко не один британский солдат остался навсегда на непокоренной территории, причем смерть была страшной. Для подразделений индийской армии, расквартированных в Гилгите и Читрале, единственным способом уцелеть являлся жесткий отпор. Ударами возмездия занимались специальные отряды, действовавшие по принципу «убей и отступи». Британия решила не допустить русских к своим границам, чего бы это ни стоило.

Напряженность на границе с Тибетом тоже оставалась высокой: пограничные стычки между тибетскими и британскими войсками привели к открытому военному конфликту в марте 1888 года, когда 2 тысячи британских солдат послали, чтобы отразить вторжение тибетских войск в Сикким. В 1890 году Британия аннексировала это княжество, и по условиям англо-маньчжурского договора, зафиксировавшего границы, и торговых соглашений, подписанных в 1893 году, англичане получили право держать своего постоянного представителя в местечке Ятунг в долине Чумби – участке тибетской территории, вклинивающемся между Сиккимом и Бутаном. Здесь проходил традиционный торговый путь из Индии в Тибет. Лхаса не участвовала ни в одном из упомянутых выше соглашений, поэтому активно препятствовала торговле, облагая китайцев таможенными пошлинами в Пхари, в начале долины, и заблокировав долину за Ятунгом, чтобы не допустить туда британцев.

Керзон, ставший вице-королем Индии в 1899 году, не собирался мириться с таким оскорблением британского престижа. Поняв, что сотрудничество с Пекином мало что дает в тибетском вопросе, он попытался установить прямые отношения с Лхасой. Вопрос торговли оставался животрепещущим, но гораздо большее беспокойство вызывали слухи о растущем российском влиянии в тибетской столице. 24 мая 1899 года Керзон обратился к британскому министру по делам Индии и сообщил, что при дворе тибетского правителя присутствуют русские агенты. Таковым Керзон считал Агвана Доржиева[22], буддистского монаха из Забайкалья, российского подданного, который постоянно сопровождал Далай-ламу XIII. Доржиев являлся одним из семи наставников Его Святейшества. Британцы, однако, полагали, что Доржиев торговал оружием и вел переговоры о заключении соглашений с Тибетом от имени царя Николая II.

Осенью 1899 года Керзон отправил два официальных письма Далай-ламе, но они вернулись нераспечатанные. Тибетцы не собирались подтверждать торговые права, предоставленные англичанами Пекину по договору, заключенному в обход Лхасы. Керзон воспринял отказ как оскорбление короны и поклялся в третьей и последней ноте, отправленной в столицу Тибета, принять все меры, которые он сочтет нужными, для обеспечения британских торговых интересов в регионе. Эта прямая угроза вновь осталась без ответа, что только усилило подозрения вице-короля. Японский монах Экай Кавагучи[23], неоднократно бывавший в Лхасе в то время, сообщил британцам, что тибетцы получают стрелковое оружие из России и что более 200 бурят-монгольских студентов, предположительно, приспешников Доржиева, живут в тибетских монастырях, что является идеальным прикрытием для шпионажа со стороны русских. Как выяснилось позднее, информация Кавагучи была ошибочной.

22 октября 1900 года в Министерство иностранных дел в Лондоне пришла телеграмма из Санкт-Петербурга, в которой сообщалось, что Доржиев привез царю приветственное письмо от Далай-ламы. Министр иностранных дел России граф Ламсдорф отрицал, что это официальное посольство из Тибета. Тем не менее российские газеты широко освещали приезд Доржиева, называли его чрезвычайным посланником и сообщали, что он очаровал царский двор. Менее чем через год, в июне 1901 года, Доржиев вновь оказался в России во главе миссии из восьми высокопоставленных тибетцев, пресса снова отвела репортажам о нем первые полосы в газетах, также монаха щедро одарил царь. Не только англичанам казалось, что Далай-лама активно ищет поддержки России в качестве противовеса Англии. Появилось множество слухов о тайном соглашении между Россией, Цинской империей и Тибетом. Поговаривали о строящейся русскими железной дороге в Тибет, о караванах верблюдов, доставлявших русские винтовки в арсенал в Лхасе, который построили казаки. Утверждалось, что влияние Доржиева было столь велико, что он мог самолично отдавать приказы тибетской армии.

Что из этого правда, а что нет – доподлинно тогда никто не знал. Однако любое влияние России в тибетском регионе было неприемлемо для британцев. И Керзон считал своим долгом «сорвать эту маленькую игру, пока возможно». Единственным выходом могло стать англо-тибетское соглашение, подписанное в Лхасе и гарантирующее если не преференции британцам, то, по крайней мере, нейтралитет, который сделал бы Тибет недоступным как для англичан, так и для русских.

Весной 1903 года Керзон послал в Лондон представителя, чтобы получить разрешение на отправку в Тибет военного отряда в 1200 штыков. Но в британской столице не желали враждовать с Цинами или открыто угрожать русским, поэтому санкционировали только тайную торговую миссию для переговоров с тибетцами в крепости Кампа-Дзонг, расположенной менее чем в дне пути от перевала Серпо-Ла высотой более 5100 метров, по которому проходит граница Сиккима с Тибетом. Присмиревший Керзон решил, что возглавит миссию его старый друг Фрэнсис Янгхазбенд, на которого можно было положиться и в продвижении агрессивной политики, и в преодолении сложностей, которые наверняка возникнут во враждебной неизведанной стране.

* * *Будучи военным, философом, мистиком, авантюристом, шпионом и империалистом до мозга костей, Янгхазбенд обладал железной волей, но мягким характером. Он родился в 1863 году в Индии, в предгорьях Гималаев, учился в британской школе в Клифтоне, затем в Королевской военной академии в Сандхерсте, а в 1882 году вернулся в Индию офицером Королевского драгунского гвардейского полка. В 1886-м, после нескольких экспедиций в Гималаи и разведывательных операций в верхнем течении Инда и в районе афганской границы, Янгхазбенда включили в состав исследовательской группы, направлявшейся в Маньчжурию, чтобы заново открыть Длинную белую гору – священную вершину, описанную двумя веками ранее странствующим монахом-иезуитом[24]. После семимесячного путешествия Янгхазбенд, которому исполнилось 25, оказался один в Пекине, и надо было как-то возвращаться в Индию. Он решил идти назад пешком и стал первым европейцем, пересекшим пустыню Гоби. Затем Янгхазбенд добрался до Кашгара и Яркенда и попал в неизведанные районы Куньлуня и Каракорума. Преодолев опасный перевал Музтаг высотой более 5400 метров в поисках пути домой, в Балтистан и Кашмир, он оказался в стране гигантских ледников и бурных рек, пробивающих путь через огромные горы. В числе прочего Янгхазбенд стал первым европейцем, увидевшим северный склон К2, второй по высоте вершины мира.

Примерно год спустя он вернулся в Каракорум уже в звании капитана для расследования нападений на торговые караваны. Грабежом занимались жители княжества Хунза. Помимо этого Янгхазбенд хотел исследовать перевалы и реки как в Каракоруме, так и на Памире и отследить присутствие русских в этих крайне труднодоступных приграничных районах. Сопровождала его небольшая группа военнослужащих 5-го гуркхского стрелкового полка под командованием Чарльза Брюса, который, как и Янгхазбенд, сыграет большую роль в истории исследования высочайшей горы в 1921–1924 годах. Дружба двух этих людей, закаленная в горниле Большой игры, станет той движущей силой, которая приведет британцев на Эверест.

Летом 1891 года казачий патруль задержал Янгхазбенда на Памире и выдворил его назад, в Индию. Инцидент стал поводом для крупного дипломатического скандала и заставил Янгхазбенда поверить в серьезность русской угрозы. Это убеждение он, как оказалось, разделял с Керзоном, с которым два года спустя впервые встретился в Читрале, где занимал пост политического агента. Керзон был тогда молодым членом парламента, занимался исследованиями в Индии, писал статьи для Times и одновременно изучал британскую оборону на дальних рубежах, высматривая слабые места.

Когда уже вице-король Керзон в 1903 году попросил своего друга возглавить миссию и военный поход в Тибет, Янгхазбенд, по сути, был одним из наиболее известных географов эпохи – обладателем золотой медали и самым молодым членом Королевского географического общества за исследования Памира и Каракорума, автором трех из двадцати шести книг, которые он напишет за долгую и выдающуюся жизнь. Пресса называла его «героем потрясающих приключений и опасных экспедиций, писателем с прекрасным английским языком, смелым солдатом и джентльменом до мозга костей». А еще он был рекордсменом в беге на короткие дистанции, что не осталось незамеченным его многочисленными поклонниками-школьниками.

* * *19 июня 1903 года Янгхазбенд, одетый в брюки, гетры, куртку защитного цвета и обутый в коричневые кожаные сапоги, отправился из Дарджилинга вверх по долине реки Тисты, чтобы томиться от пота в духоте под муссонными дождями, – такова первая часть пути из Сиккима в Тибет. С ним отбыл переводчик – капитан Фредерик О’Коннор, один из немногих военных британской армии, знавших тибетский язык. Сопровождал англичан отряд из 500 сипаев 32-го Сикхского пионерского полка[25], это были ветераны жестоких боев за освобождение Читрала в 1895 году. В Гангтоке к экспедиции в качестве переводчика с китайского присоединился Джон Клод Уайт, политический агент в Сиккиме. Это был заносчивый и мнительный человек, сильно переживавший, что его назначили заместителем Янгхазбенда. Сиккимом Уайт управлял как своей вотчиной. В его присутствии местные жители снимали шапки и простирались перед ним, касаясь лбом земли. Янгхазбенда это не впечатлило.

4 июля Янгхазбенд отправил основные военные силы через Серпо-Ла в Тибет, а сам остался в тылу, собирая гербарий на окрестных лугах и читая стихи Теннисона. Он намеренно не спешил, чтобы войско успело как следует разместиться в Кампа-Дзонге, ведь чиновнику его уровня требовалось появиться с надлежащей помпой. В Тибет он отправился 18 июля верхом. В сопровождении конного вооруженного эскорта Янгхазбенд в черном плаще поднялся на перевал и направил своего коня вниз, на открытую и лишенную растительности равнину Тибета в направлении Кампа-Дзонга. Белые палатки британского лагеря были окружены колючей проволокой и окопами, а за ним высилась массивная тибетская крепость, доминировавшая над долиной.

В Кампа-Дзонге Янгхазбенду пришлось провести пять долгих и тоскливых месяцев. Он тщетно ждал, когда тибетцы пришлют представителей достаточно высокого ранга для полноценных переговоров. «Никогда еще я не встречал столь упрямого и неуступчивого народа», – писал он позднее. Тибетцы не были заинтересованы в диалоге, особенно на своей земле. Они настаивали на том, что переговоров не будет, пока британские войска не отойдут на границу. Возникла дипломатически патовая ситуация, впрочем, неизбежная в сложившихся обстоятельствах: Его Святейшество Далай-лама ушел в трехлетнее духовное затворничество, а без него важные государственные решения не принимались. По сути, это было столкновение культур, к которому британцы оказались совершенно не готовы. Неделями напролет им пришлось скучать, хотя время от времени устраивались развлечения – охота на газелей, стрельба по уткам, сбор растений и скачки. В конце концов Янгхазбенд и его люди вернулись в Сикким. Для тибетцев это была пиррова победа, они не понимали простого факта: потеря англичанами лица гарантировала, что они вернутся, и на этот раз уже совсем не с дипломатической миссией.

Правда, предлог для войны не сделал чести британцам. 3 ноября 1903 года лорд Керзон, вице-король Индии и правитель 300 миллионов человек, отправил в Лондон телеграмму об открытом акте враждебности: группа тибетских солдат похитила непальских яков, пасшихся на границе. Миссия Янгхазбенда, начавшаяся с попытки навязать тибетцам торговые соглашения, о которых британцы договорились с Цинской империей, превратилась в полномасштабное военное вторжение из-за кражи нескольких животных.

В начале декабря британские войска сконцентрировались в Дарджилинге и Гангтоке. Всего к отправке в Тибет подготовили около 5 тысяч пехотинцев (в основном гуркхов и сикхов), а также саперов, инженеров, артиллерийские и пулеметные подразделения регулярной армии. Кроме того, в состав группировки включили представителей военной полиции, медиков, связистов, дипломатов, поваров и нескольких журналистов, прибывших из Великобритании для освещения событий. В помощь войску наняли примерно 10 тысяч носильщиков и 20 тысяч вьючных животных, которые ежедневно перевозили около 18 тонн продовольствия, боеприпасов и снаряжения по сложной и труднопроходимой линии снабжения, протянувшейся от Дарджилинга до Лхасы.

Стояла очень холодная погода – настолько, что в небе были видны белые радуги. Британский отряд направился не на север, к Серпо-Ла и Кампа-Дзонгу, а на восток, к перевалу Джелеп-Ла высотой 4386 метров, ведущему в долину Чумби, по главному торговому пути из Сиккима в Тибет. Это был прямой путь к городу Гьянцзе, определенному как ближайшая цель, и к Лхасе – конечной цели. Янгхазбенд преодолел Джелеп-Ла в воскресенье, 13 декабря, под страшным ветром и при температуре в минус 30. Он, должно быть, размышлял о дерзости зимнего перехода через Гималаи. Эти горы до сих не видели европейскую армию.

На границе англичане сопротивления не встретили, и после трех недель пребывания в Чумби Янгхазбенд отдал приказ двигаться дальше. Войско преодолело перевал Танг-Ла в верхней части долины и наконец вышло на Тибетское нагорье. Передовой лагерь разбили в местечке Туна, подверженном жестоким зимним ветрам. Холод был беспощадным. Старые солдаты просыпались ночью и обнаруживали, что их зубные протезы смерзлись. Сильнейший ветер буквально не давал сделать вдоха, а отсыревшая одежда замерзала настолько, что ее можно было сломать, как палку.

Янгхазбенд решил перезимовать в Туне. Однако генерал Джеймс Макдональд, непосредственно командовавший войском, посчитал, что здесь солдаты будут слишком уязвимы, и отдал приказ вернуться в Чумби, выделив для дипломатической партии на плато небольшой отряд охраны. Оставшимся предстояло прожить три месяца под жестокими ветрами в условиях ограниченного числа припасов, сильного мороза и с ячьим кизяком в виде топлива. Сам Янгхазбенд, по всей видимости, от холода страдал не сильно. В его багаже, состоявшем почти из 30 больших ящиков и двух огромных обитых железом сундуков, был даже отдельный чемодан для шляп. Как настоящий джентльмен, Янгхазбенд имел соответствующую одежду на все случаи жизни. Это 18 пар ботинок и туфель, 28 пар носков, 32 воротничка и 67 рубашек – фланелевых и саржевых, белых и цветных, а также запонки и большое количество галстуков. Кроме того, он привез в Тибет десять костюмов с соответствующими жилетами. Из зимней одежды была китайская шуба, однобортное пальто до колен в талию с бархатным воротником, старый ольстер – повседневное рабочее пальто Викторианской эпохи с накидкой, тулуп, два шерстяных пальто и непромокаемый плащ. Из головных уборов имелись белый пробковый шлем, шлем защитного цвета, коричневая фетровая шляпа, две фуражки, белая панама, треуголка, толстая и тонкая шляпы от солнца и, наконец, охотничья шапка, предназначавшаяся только для стрельбы по куропаткам в долине Чумби. С таким количеством багажа у англичан неудивительно, что в целом за время этой кампании 88 носильщиков умерли от непосильной работы.

К несчастью для Янгхазбенда, в Туне возможности продемонстрировать гардероб были сильно ограничены. Три месяца бесплодных ожиданий завершились встречей с тибетскими чиновниками невысокого ранга 3 марта 1904 года, во время которой посланники Лхасы продолжали настаивать, что Доржиев всего лишь простой бурятский монах, что Россия и Тибет не имеют дипломатических отношений, не говоря уже о каком-либо союзе. Но британцы уже закусили удила и не собирались отступать. Например, в Кампа-Дзонге они узнали, что Доржиев доставил Его Святейшеству фонограф. Дабы не ударить в грязь лицом и доказать свое техническое превосходство, англичане трудились всю ночь, чтобы сымитировать устройство, которое к всеобщему восторгу тоже записывало и воспроизводило голоса. В борьбе с Россией не должно было быть никаких полумер и уступок. Поэтому Доржиев – русский агент, и точка! Только так получалось оправдать крайние меры, к которым Керзон принуждал Янгхазбенда.

Янгхазбенд – замерзший, скучающий, возмущенный несговорчивостью тибетцев и жаждущий разрешения ситуации, решил идти на Лхасу, даже если встретит решительный отпор местного населения. В конце марта войско прошло маршем около 80 километров и возле перевала Гуру наткнулось на каменную стену высотой примерно в человеческий рост, за которой стояли несколько тысяч тибетских солдат, одетых в разноцветные одежды. Большинство из них были вооружены фитильными ружьями, пращами, топорами, мечами и копьями – оружием, которое в Европе не видели уже много лет. Часть вражеского войска была верхом, но к тибетским пони англичане относились с презрением из-за их невысокого роста. Изначально никто не хотел кровопролития. Британцы выстроились в классический боевой порядок, отточенный годами завоеваний: пехота впереди, артиллерия в тылу и пулеметы Максима на флангах.

С достойной восхищения выдержкой пехота двинулась вперед в надежде, что очевидное превосходство заставит врага капитулировать либо бежать. К удивлению англичан, ни один тибетец не шелохнулся[26]. Оба войска сошлись так близко, что солдаты ощущали тепло от дыхания друг друга. Ничто пока не предвещало беды, хотя ситуация сложилась критическая. Британцы решили довести ее до логического завершения и потребовали от тибетцев разоружиться. В какой-то момент солдат-сикх схватил поводья лошади тибетского генерала. В ответ генерал выхватил пистолет и выстрелил индийцу в лицо. На мгновение все замерли, затем начался ад.

Тибетцы даже не успели выхватить мечи, как заработали пулеметы. Люди, чьи знания об огнестрельном оружии ограничивались мушкетами, впервые столкнулись с убийственной эффективностью современного оружия. Это была словно еще одна битва при Омдурмане – легкая колониальная победа. За несколько минут погибли более 600 тибетцев, сотни получили ранения. Британцы потеряли ранеными девять человек: семь сипаев, одного офицера и одного журналиста. Эдмунд Чандлер из Daily Mail получил несколько ударов мечом и в итоге лишился руки. Но тибетцы не сдались. Они просто развернулись, словно были невосприимчивы к пулям, и стали отходить в сторону Лхасы. «Это было ужасное зрелище, – писал британский офицер своей матери, – надеюсь, мне больше никогда не придется стрелять в спину отступающим». Янгхазбенд назвал случившееся «страшным и отвратительным».

После поражения при Гуру тибетцы бежали на север, а британцы продолжили продвигаться вглубь страны и несколько раз вступали в стычки с отрядами противника. Кульминацией стала двухмесячная осада Гьянцзе, в ходе которой наступающие потеряли убитыми и ранеными пару десятков человек, а обороняющиеся – около пяти тысяч. При таком соотношении потерь неудивительно, что к началу Первой мировой британские генералы воспринимали войну как повод для славы. Их военная стратегия, принесшая успех в бесчисленных колониальных битвах, лаконично выражена в двустишии 1898 года – своеобразном гимне писателя и историка Хилэра Беллока во славу пулемета как средства подавления мятежей:

Что б ни случилось,есть у нас «Максим».Но нет его у вас.К моменту, когда Янгхазбенд увидел сверкающие золотом крыши дворца Потала и прошел со своими солдатами через Западные ворота священной Лхасы, были убиты более 2600 тибетцев, тогда как общие потери британцев убитыми и ранеными составили всего несколько десятков человек.

Так или иначе, Лхасы англичане достигли. Корреспондент газеты Times Персеваль Ландон вспоминал об этом моменте довольно выспренне: «И вот наконец она предстала перед нами – недостижимая цель стольких отчаявшихся странников, вместилище всего оккультного мистицизма, который только есть на Земле. Фата-моргана бесследно растворялась, уходила, вместо нее проступали реальные и уже близкие очертания золотых крыш и белых стен. Глядя на них, мы почти не разговаривали».

ХУДОЖНИК ГЕНРИ СЭВИДЖ ЛАНДОР, СДЕЛАВШИЙ НЕМАЛО ПРЕКРАСНЫХ ЗАРИСОВОК ТИБЕТА, ВОЗМУЩЕННО ОПИСЫВАЛ СЛУЧИВШЕЕСЯ КАК «РАСПРАВУ НАД БЕСПОМОЩНЫМИ И БЕЗЗАЩИТНЫМИ ТУЗЕМЦАМИ НАИБОЛЕЕ ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ЛЮБОГО НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ И ДЖЕНТЛЬМЕНА СПОСОБОМ».

Впрочем, мечтательное настроение продлилось недолго. Через несколько дней Ландон попал в место в городе, где жили рогъяпы, или «разрушители мертвых», – люди, занимающиеся разделыванием останков умерших. Рогъяпы скармливали расчлененную плоть стервятникам, посредством драматизма происходящего напоминая живым, что все материальное в конце концов истлеет и исчезнет. Англичане, ставшие свидетелями тибетских небесных похорон, не имели ни малейшего представления о том, что видят, но относительно рогъяпов Ландон не сомневался: «Трудно представить более отвратительное занятие, более отталкивающих представителей рода человеческого, но, прежде всего, более мерзкие и грязные лачуги, чем те, в которых ютятся эти люди. Немытые, полураздетые, в непристойных лохмотьях, они живут там, где отказалась бы поселиться любая уважающая себя свинья».

Лхаса разочаровала во всех смыслах. Далай-лама XIII, послушавшись совета оракула, прервал затворничество и бежал в Монголию за четыре дня до того, как британцы вошли в город. Это вынужденное изгнание продлится пять лет. В отсутствие Его Святейшества Янгхазбенд изо всех сил старался найти хоть кого-то, с кем можно провести переговоры. Представители Цинской империи здесь оказались бессильны. Попытка британцев заменить Далай-ламу Панчен-ламой и вступить в переговоры с ним ни к чему не привела. Выход удалось найти только с помощью Тонгса-пенлопа, впоследствии короля Бутана[27]. При его посредничестве Янгхазбенд в конце концов достиг соглашения с четырьмя членами Кашага – тибетского кабинета министров. Навязанная тибетцам конвенция, которую подписали 7 сентября 1904 года, давала британцам контроль над долиной Чумби на 75 лет и открывала свободный доступ в Лхасу британскому торговому представителю. Кроме того, Тибет должен был выплатить фантастическую контрибуцию в 7,5 миллиона рупий, также властям страны запрещалось вести любые дела с любой иностранной державой без согласия Великобритании. Последний пункт в сложившихся обстоятельствах стал формальностью. Янгхазбенд не обнаружил в Лхасе никаких признаков российского влияния, ни тем более арсенала, железной дороги, дипломатической или военной миссии. Доржиев, с которым англичане встретились, оказался простым монахом. Сама мысль о том, что Российская империя может угрожать Индии через Тибет, писал Эдмунд Чандлер для читателей Daily Mail, – абсурд ввиду чисто географических сложностей, в чем англичане могли убедиться, пока добирались до Лхасы.