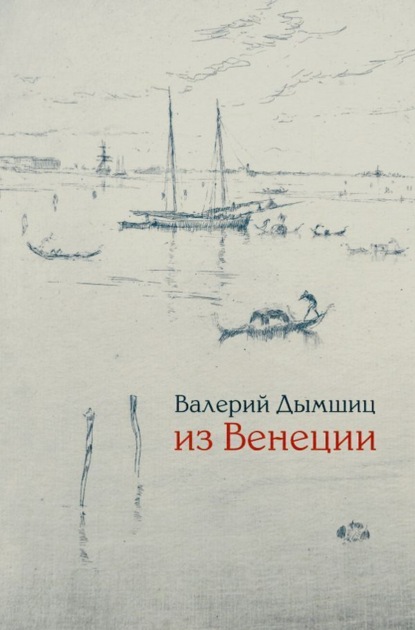

Из Венеции. Дневник временно местного

- -

- 100%

- +

Пошел тяжелый крупный дождь. Вода в канале стала похожа на шкуру кактуса.

Был сегодня на экскурсии в Музее Пегги Гуггенхайм.

Бродский пишет об этой коллекции: «Возможно, единственная цель коллекции Пегги Гуггенхайм и ей подобных наносов дряни двадцатого века, выставляемых здесь, – это показать, какими самодовольными, ничтожными, неблагодарными, одномерными существами мы стали, – привить нам смирение» (перевод Г. Дашевского).

То и дело в дружеских комментариях к моим запискам всплывало имя Бродского – то в параллель, то в укоризну, дескать, подражаю. Я было простодушно подумал, что речь идет о венецианских стихах, но вчера осознал, что имелась в виду проза, «Набережная неисцелимых». А я эту «Набережную» – так вышло – не читал. Вчера пришлось прочесть – и огорчиться. На мой взгляд – и я готов свою точку зрения аргументировать, – это слабое, а местами просто неприятное сочинение. И меньше всего я хочу, чтобы мои записки, уж какие есть, с ним сравнивали. Сходство начинается и заканчивается объектом. В следующий раз буду писать о Могилеве-Подольском, кажется, никто из великих о нем не писал.

Приведенная выше цитата – одна из самых досадных, самых «советских» в этой книжке, полной ворчания и самолюбования. Бродский клеймит современное искусство, не слезая с котурнов, но его высказывание в переводе на язык прозы господина Журдена – это то, что так часто можно услышать рядом со всеми этими абстракционистами: «Мой внук – и то лучше нарисует». Это, если угодно, очередной «Хрущев в Манеже». Интересно, а в Эрмитаже он на «чердак» ходил, а если ходил, то что? Непрерывно плевался?

Музей Гуггенхайм – замечательный. И это не просто прекрасные работы прекрасных художников, но все они согреты личным вкусом, личным выбором собирательницы. Музей – сплошь из шедевров, и экспозиция как раз такого размера, что можно все не только посмотреть, но и все запомнить.

Мой, несколько провинциальный, кругозор здорово расширился. Наконец вживую увидел итальянских футуристов и поразился ожиданным (если подумать, то и не удивительным) сходством с русским авангардом. Северини – вылитый Ларионов.

Много сюрреалистов, что, учитывая биографию собирательницы (она некоторое время была замужем за Максом Эрнстом), понятно. Сюрреалистов как не очень любил, так и не особенно полюбил. Но кажется, лучше понял.

А какие там замечательные Брак, Метценже, Делоне, Озанфан, Миро, Пикассо, Кандинский, Грис! – я наверняка кого-нибудь забыл.

Увидел всяких художников, о которых имел понятие самое смутное или вовсе не имел. Замечательны скульптуры Антуана Певзнера. Я о таком и не слышал, а он: а) потрясающий, б) очень знаменитый (есть даже французская марка с его работой), в) старший брат Наума Габо. Вот все говорят «красивая задача», «красивое доказательство», вообще в разговорах про математику то и дело упоминают эту «красоту». А что это такое? А это как раз Певзнер. Сложные поверхности, которые явно могут быть выражены аналитически. Проекции теней на белую стену – графики функций. И все это изумительно красиво.

Шутка раннего Шагала. Картина «Дождь» (1911): на кривом домишке – вывеска «ЛВК», то есть «лавка» по-русски (в Российской империи вывески по закону могли быть только на русском), но с пропущенными по-еврейски гласными.

Две небольшие супрематистские работы – Малевич и Лисицкий – висят рядом. Смотришь и видишь, что Лисицкий был очень хорошим художником, а Малевич – не очень. То есть я к Малевичу – не только с почтением, но и с нежностью, и некоторые, особенно поздние, его работы – из числа самых любимых. Но вот две классические супрематистские композиции – разноцветные прямугольнички-треугольнички на белом фоне – плечом к плечу, то есть рама к раме, и вдруг понимаешь, что один (Лисицкий) – замечательный рисовальщик, а второй (Малевич) – похуже.

Потрясающий Джексон Поллок. Если принять, что разница между фигуративным и абстрактным искусством несущественна, то оказывается, что Поллок – это «их» Филонов.

Опять пателлы. На этот раз на ступеньках пристани Музея Пегги Гуггенхайм. Их поливают волны от проходящих по Большому каналу катеров и вапоретто. Тут уж я дорвался – и погладил.

Понял, что смущает мое воображение: во всех этих местных Мойках и Фонтанках – морская вода.

Вапореттщик-перевозчик, парень молодой…

19 сентябряВ силу невыясненных причин море сильно отступило. У многочисленных каменных спусков к воде обнажились четыре, а то и пять ступеней, густо заросших морской капустой. Что это, отлив?[6] Но разве в лагуне есть приливы и отливы?[7] Отлив же должен быть регулярным, а капуста так густа, свежа и зелена, что понятно – давно не была на суше[8]. Стало видно, что цоколи домов – сплошь в мидиях. Не остовы затонувших кораблей, а городские дома. Вы когда-нибудь видели дома и дворцы, покрытые мидиями?

Русский кругосветный плаватель Отто фон Коцебу писал в «Путешествии вокруг света»: «Завидев роскошные берега Таити, вспомнил я Ревельский порт, и Вас, дражайшая маменька, и Вас, любезная сестрица». (Писано, натурально, по-немецки, прочитано в переводе, процитировано по памяти.)

Вспоминать Петербург в Венеции так же уместно, как Ревель – на Таити. При этом сравнивать Венецию с Петербургом равно обязательно и бесполезно. Разве что огромность и сплошность исторической застройки, сохранность архитектурной среды сближают два этих города. Изюм дворцов и церквей торчит из испеченного вместе с ними теста домов и улиц.

Наш город, названный, в силу невыполненного обещания, Северной Венецией, ничего этим прозвищем не добавил к своей славе, кроме привкуса некоторой вторичности и второсортности. Действительно, все эти «Карельские Швейцарии», «Русские Версали» и «Северные Ривьеры» – как «Советское шампанское». На всех таких кличках лежит печать (и печаль!) эрзаца. Как известно, Вильна была для евреев «Литовским Иерусалимом». Дескать, пока мы томимся в изгнании и подлинный Иерусалим нам недоступен, удовлетворимся этим, литовским. Теперь вот выяснилось, что петербургская душа, приговоренная к Северной Венеции, томилась по небесной, то есть морской (море – перевернутое небо), то есть подлинной Венеции.

Был в городском Музее Каррер. Он занимает флигель Наполеона и здание Новых Прокураций, кроме того, оттуда можно попасть в Археологический музей (римские мраморы – примерно как в Эрмитаже, но в несколько меньшем объеме) и парадные залы Библиотеки Марчиана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

И Алессандро Витториа, и Джулио дель Моро. Просто я тогда еще не научился их понимать и отличать. Вообще, коллекция скульптуры в церкви Сан Сальвадор – одна из лучших в Венеции. (Все примечания написаны уже в Петербурге.)

2

А потом, когда старость достигла вершины, плюнул и на цвет, стал писать не цветами, а их отношениями, потом – памятью об этих отношениях. Написал «Пьету» и стал небожитель.

3

Косов – городок в Карпатах, в котором делают замечательную полихромную керамику.

4

Я написал это, живя эрмитажными предрассудками и еще совершенно ничего не понимая в

Тьеполо, даже не отличая старшего от младшего, даже не зная об этом различии.

5

На самом деле, это морские приливы и отливы: два раза в сутки прилив, два раза – отлив. В лагуне они очень сильны.

6

Отлив, отлив!

7

Есть, есть!

8

Обнажается всего на пару часов и не успевает высохнуть. Как же поздно я со всем этим разобрался.