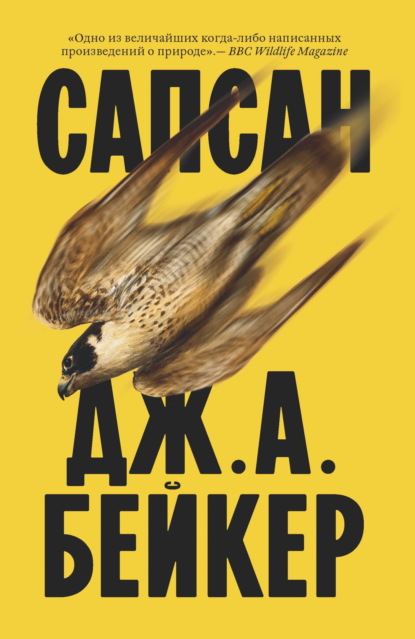

Сапсан

Издательство:

Эксмо

Метки:

английская литература,природа и человек,живая природа,орнитология,дикая природа,рассказы о природеПеревод:

Игорь МасленниковДесять лет писатель Джон Алек Бейкер следовал за сапсанами – самыми быстрыми птицами на Земле. Пробираясь через леса, сады и пустоши на английском побережье Северного моря, он наблюдал, как они выслеживают добычу, отдыхают, охотятся и убивают. Погружаясь все глубже в мир этих великолепных и безжалостных существ, которые в те годы были на грани исчезновения, он будто сам становился одним из них. «Сапсан», впервые опубликованный в 1967 году, – признанный шедевр литературы о природе, в котором натуралистическая точность сочетается с поэтической мощью, а наблюдение за птицей становится актом внутреннего преображения.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.