- -

- 100%

- +

Spezifisch für die Altertumswissenschaften:

Spezifisch für die Mediävistik:

Spezifisch für die (Neuere) Geschichte:

4. Freie Internetrecherche: Fluch und Segen

Die Recherche im Internet ist keineswegs per se schlecht. Es kommt allerdings immer darauf an, wie Sie mit den Resultaten umgehen. Der Nutzer ist weitaus stärker gefordert, die inhaltliche Qualität seiner Suchergebnisse zu beurteilen als bei der Suche über die wissenschaftlichen Kataloge und Datenbanken. Der souveräne, kritische Umgang mit solchen Internetressourcen – wie selbstverständlich auch mit gedruckter Literatur – gehört zu den elementaren Fähigkeiten, die Sie im Laufe Ihres Studiums erwerben.

Mitunter kann es in schwierigen Fällen durchaus angebracht sein, eine Suche über Google-Books, Google-Scholar oder Wikipedia ergänzend zur klassischen Recherche durchzuführen. Achten Sie dann aber besonders kritisch darauf, welcher Provenienz und Art Ihre Suchergebnisse sind, und fragen Sie sich, ob diese wirklich als zuverlässig gelten können und wissenschaftlichen Standards entsprechen. Kataloge von Online-Buchhändlern eignen sich dagegen kaum für eine sinnvolle Recherche: Sie liefern bequeme, aber von Verkaufszahlen abhängige Zusatztreffer. Außerdem bekommen Sie auch als Ebooks vertriebene Seminararbeiten von Kommilitonen angeboten und Nachdrucke älterer, lizenzfreier Werke, die vom ungeübten Benutzer häufig nicht sofort als solche erkannt werden.

Wikipedia hat das gegenteilige Problem: Die Inhalte einzelner Artikel können sich täglich ändern. Die Seite Wikiwatch (http://de.wiki-watch.org) ermöglicht eine Überprüfung einzelner Wikipedia-Artikel anhand gewisser Merkmale wie der Anzahl der Autoren, der Querverweise oder der verwendeten Literatur. Ebenso lohnt häufig ein Blick in die Versionsgeschichte und die Diskussionsseite eines Wikipedia-Artikels: Wann wurde er zuletzt überarbeitet? Wie viele Autoren haben mitgeschrieben? Wo sehen sie selbst noch Arbeitsbedarf? Gibt es im Artikel inhaltlich strittige Punkte oder ist der Artikel gar selbst Gegenstand eines „Edit-Wars“?

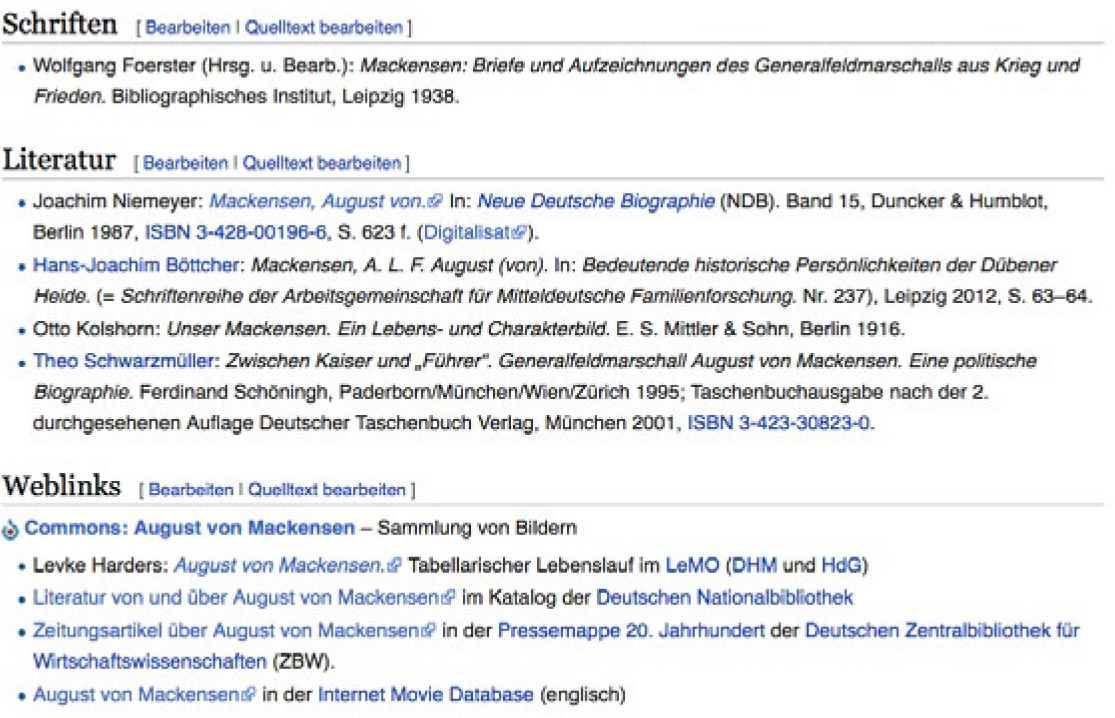

Auch wenn dieses Angebot das eigene Nachdenken nicht ersetzen darf, kann es dennoch einen ersten Anhaltspunkt bieten und schärft gleichzeitig das Bewusstsein für die mitunter immensen Qualitätsunterschiede, die bei Texten im Netz zu finden sind. Im besten Falle bietet Ihnen diese Enzyklopädie einen soliden Überblick und die wichtigste Literatur, im schlimmsten Fall jedoch unsauber recherchierte oder veraltete Artikel und Hinweise auf unwissenschaftliche Literatur (siehe unten, Abb. 11). Mehr als das, was ohnehin in der wissenschaftlichen Literatur steht, kann Ihnen Wikipedia jedenfalls kaum bieten – anders gesagt: Wikipedia hat keinen Mehrwert jenseits rascher, ortsunabhängiger Verfügbarkeit. Ihre Verwendung dient eher der kursorischen Überprüfung, ob Ihnen bei anderen Recherchen womöglich wichtige Hinweise entgangen sein könnten; in einzelnen Fällen finden Sie zudem Links auf zitierfähige Quellen, mitnichten in allen!

Abgesehen davon gilt: Wichtige wissenschaftliche Nachschlagewerke wie Der Neue Pauly oder die Enzyklopädie der Neuzeit sind längst online verfügbar – zwar lizenzpflichtig, aber größere Bibliotheken verfügen meist über einen Campus-Zugang.

Abb. 11: Screenshot: Wikipedia: Artikel August von Mackensen, Auszug. Kolshorn: Unser Mackensen – „Literatur“?

Eine schlichte Suche per Google schließlich ist meist zu unspezifisch und verweist Sie allzu häufig auf nicht verwertbare Seiten wie diverse Geschichtsforen, private Projekte und so weiter. Mit Google-Scholar (https://scholar.google.com) haben Sie die Möglichkeit, Ihre Recherche auf wissenschaftliche Texte zu begrenzen. Für sehr spezifische Suchanfragen ist auch Google-Books (https://books.google.com) hilfreich. So können Sie damit recht schnell überprüfen, wo etwa eine bestimmte Quelle oder eine Stelle aus einem größeren Werk gerade auch in der neueren Literatur behandelt wird. Wer etwa zu Caesars Gallischem Krieg „Meuterei von Vesontio“, zu Karls Sachsenkriegen „indiculus obsidum“ oder zum Ersten Weltkrieg „Langemarck OHL“ eingibt, erhält einige einschlägige Treffer, jedoch ohne Gewähr der Vollständigkeit. Hier ist also Vorsicht geboten: Eine solche Anfrage kann nur eine Ergänzung zur klassischen Katalog- und Datenbank-Recherche sein, kein Ersatz. Ihre Ergebnisse bemessen sich einerseits daran, welche Werke Google digitalisiert hat, andererseits tauchen hier auch digitale Seminararbeiten als Treffer auf – von denen Sie sich nicht abhängig machen sollten. Sie können selbst mehr!

Kurzum

Bislang gilt in der Regel zumindest für Literatur: Was Sie im Netz finden, finden Sie leicht auch gedruckt – und zwar solider!

5. Der Weg zum Material: Ein Beispiel

Die Materialrecherche kennt verschiedene Wege – die mitunter zunächst parallel verlaufen, sich manchmal aber auch kreuzen. Sie enden allesamt in einer soliden Literatur- und Quellenbasis, auf der Sie Ihre nächsten Arbeitsschritte (siehe Abschnitt „Lesen & Denken“) aufbauen können.

Gehen wir eine solche Recherche einmal an einem konkreten Beispiel durch. Sie suchen nach einem Seminar über den Ersten Weltkrieg ein Hausarbeitsthema. Sofern Sie nicht auf ein vorgegebenes Thema verpflichtet sind, überlegen Sie zunächst, welche im Seminar angesprochenen Aspekte Sie besonders interessiert haben. Vielleicht möchten Sie lieber ein Thema wählen, das im Seminar gerade nicht oder nur am Rande berücksichtigt werden konnte. Vielleicht greifen Sie zwecks Inspiration noch einmal zu Handbüchern und Überblickswerken neueren Datums. Sie eignen sich gleichzeitig zur ersten Literaturrecherche nach dem Schneeballsystem – so beispielsweise die nachstehende Auswahl einschlägiger Werke, bei deren Einschätzung Ihnen fachwissenschaftliche Rezensionen helfen können. Sie sehen daran zugleich, welche Treffer Ihnen bei einer bloßen Katalogsuche nach dem Stichwort „Erster Weltkrieg“ entgehen dürften. Denn dieses Stichwort kommt keineswegs in allen relevanten Titeln vor:

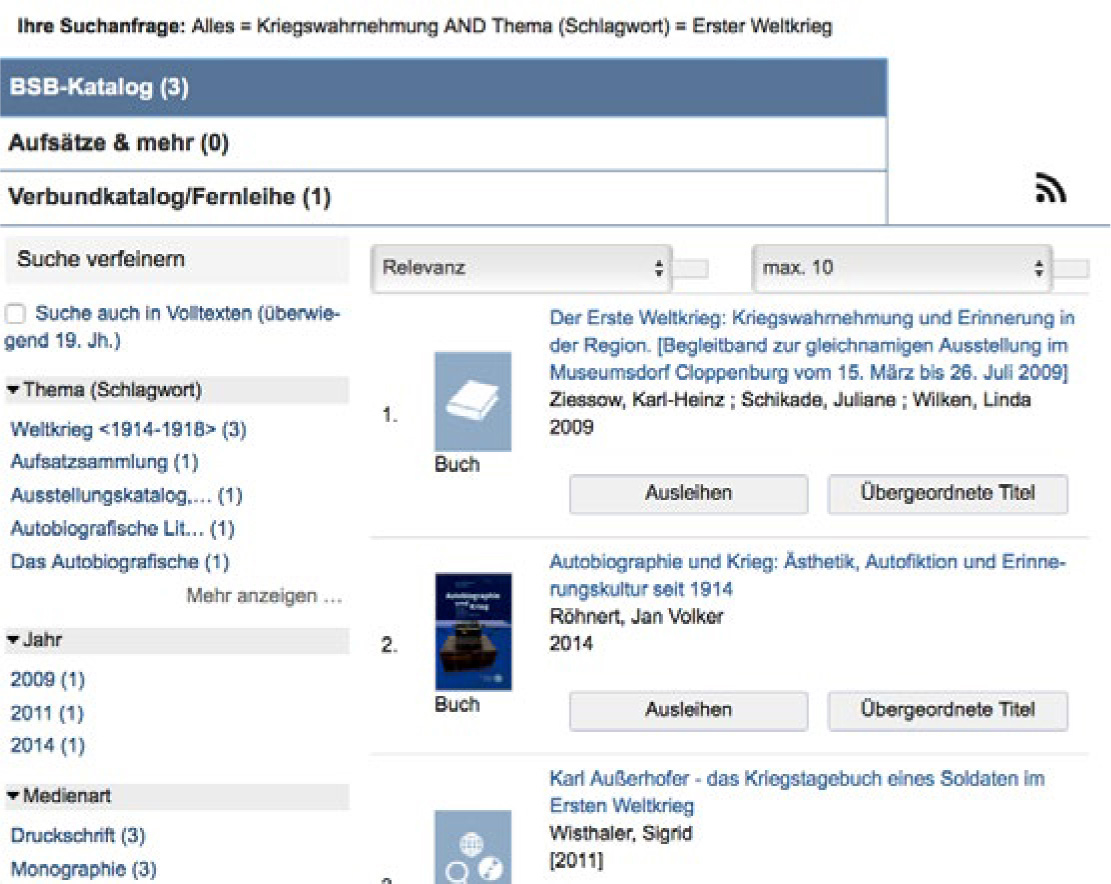

Abb. 12: Screenshot: Kombinierte Stichwort-/Schlagwortsuche (Kriegswahrnehmung + Erster Weltkrieg) im OPAC der Bayerischen Staatsbibliothek.

Vielleicht führen Ihre Überlegungen und Ihre Lektüre zur Idee, sich näher mit der zeitgenössischen Wahrnehmung des Krieges zu beschäftigen. Schon eine erste grobe Recherche in einem der gängigen Kataloge zeigt die Vielfalt des Themas (Abb. 12). Kriegswahrnehmung kann national geprägt sein, sie kann sich unter anderem auch nach Alter, sozialer Herkunft und Geschlecht unterscheiden.

Ebenso vielfältig – formal wie inhaltlich – sind die verschiedenen Quellen, auf die sich Historiker bei ihren Untersuchungen stützen, darunter:

Bei der Recherche und ersten Sichtung Ihrer Ergebnisse fällt Ihnen möglicherweise die Diskrepanz zwischen anfänglich vielfach vorhandener Kriegsbegeisterung und der Ernüchterung im weiteren Kriegsverlauf auf. Bereits eine erste Recherche zeigt die große Bandbreite der Forschung auf (Abb. 13).

Die „Nebenbefunde“ der Recherche zeigen, dass Sie Ihr Thema für eine gelungene Hausarbeit enger eingrenzen müssen. Möglicherweise stoßen Sie bei der Sichtung der Ergebnisse auf das berühmte Gefecht bei Langemarck im Oktober 1914. Obschon weder sonderlich erfolgreich noch bedeutsam für den Kriegsverlauf, erfuhr es schnelle und nachhaltige Resonanz. In der deutschen Öffentlichkeit machte es Furore als Exempel nationaler Begeisterung und des Heldenmutes junger Kriegsfreiwilliger.

Nachdem Sie sich mit dem Mythos von Langemarck vertraut gemacht haben, erscheint er Ihnen einerseits hinreichend begrenzt für eine Hausarbeit. Andererseits bietet er noch immer vielfältige Ausgestaltungsmöglichkeiten, so dass Sie sich zu einer gezielten Recherche entschließen:

Abb. 13: Screenshot: Ergebnis einer Recherche im OPAC des hbz, Stichwortsuche Kriegsbegeisterung

Gerade bei historisch brisanteren Einträgen lohnt sich auch ein Blick in die Versionsgeschichte beziehungsweise den Diskussionsverlauf bei Wikipedia. In der ersten Version aus dem Jahr 2004 war das Zitat aus dem Heeresbericht noch ohne Nachweis angegeben gewesen, ehe am 21. August 2007 ein Verweis auf einen wissenschaftlichen Artikel eingefügt wurde.33 Blinde Übernahme kann zu peinlichen Ergebnissen führen – in besagtem Wikipedia-Eintrag etwa noch immer, wenn Sie den Bericht der Obersten Heeresleitung über die angegebenen Weblinks erschließen:34 Dann geraten Sie auf eine obskure Website35 statt auf eine wissenschaftliche Edition!

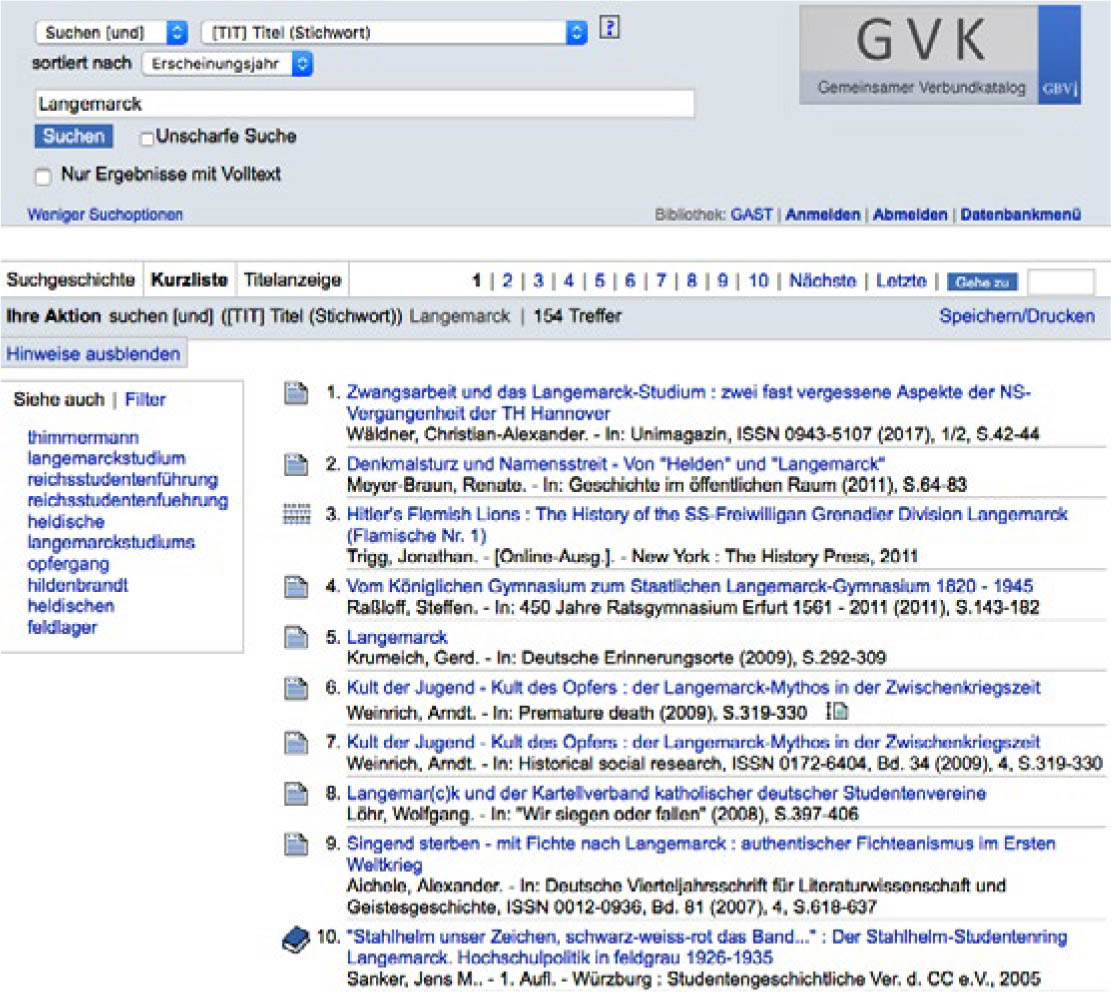

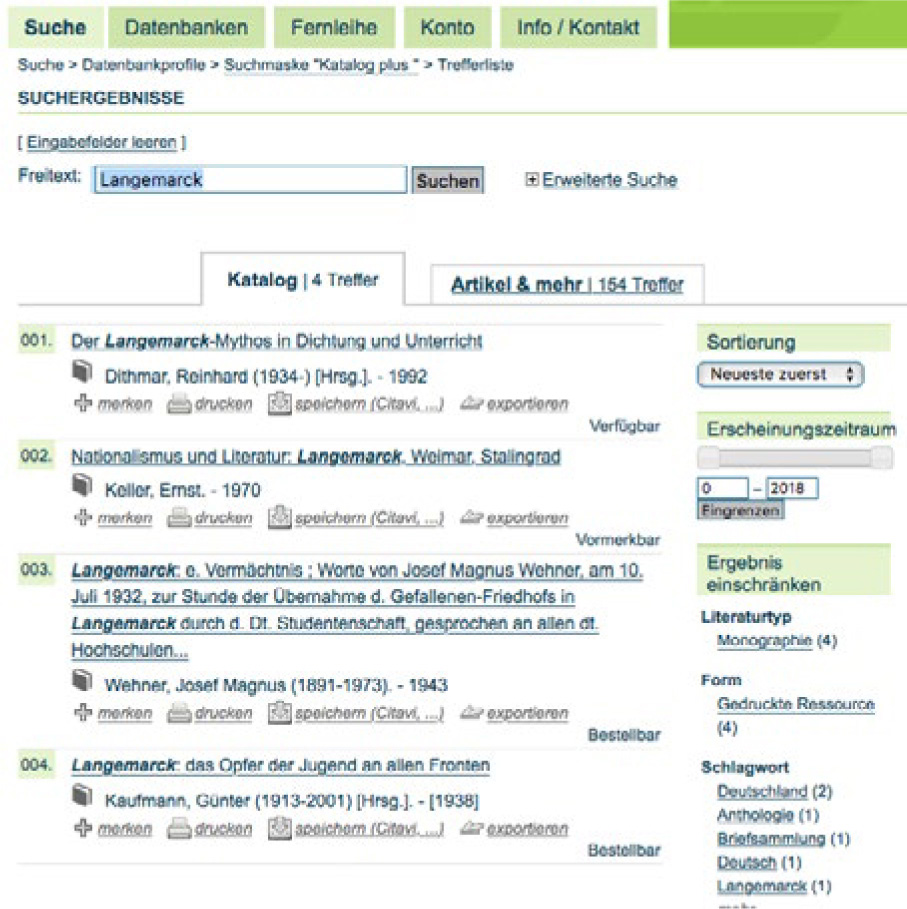

Vergleichen Sie die beiden Trefferbilder auf Basis eines Verbund-kataloges (Abb. 14) und eines lokalen OPAC (Abb. 15). Achten Sie insbesondere auf folgenden Treffer: Kaufmann, Günther: Langemarck. Das Opfer der Jugend an allen Fronten, Berlin 1938. Wie würden Sie dieses Werk einordnen? Als Literatur? Als Quelle?

Abb. 14: Screenshot: Ergebnis einer Recherche im OPAC des GBV, Titelstichwortsuche „Langemarck“

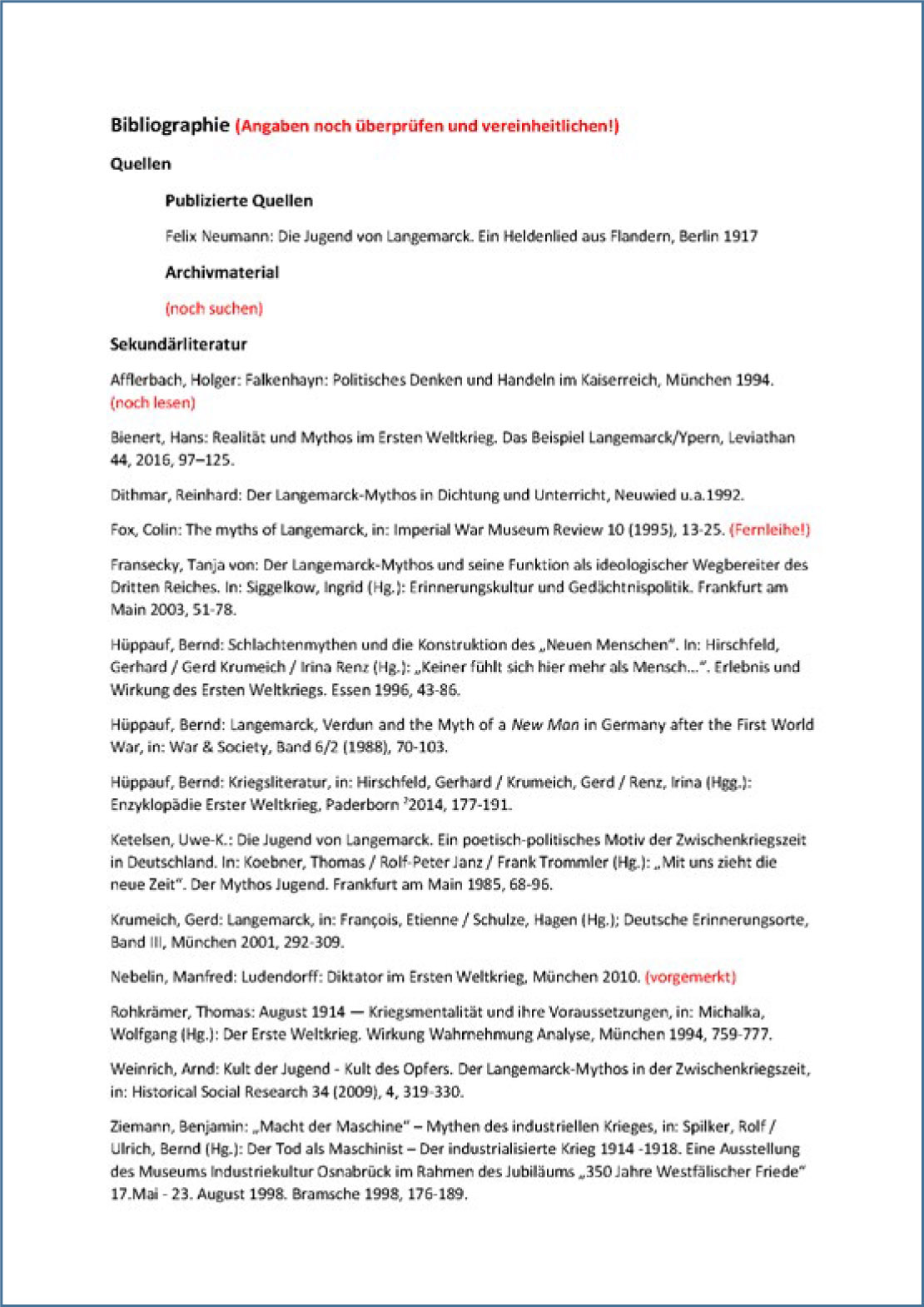

Am Ende dieses Prozesses könnte Ihre Literaturliste um folgende Titel angewachsen sein (zugleich neuerliche Anfangspunkte für weitere Schneeballverfahren!):

Abb. 15: Screenshot: Ergebnis einer Recherche im OPAC der Universitätsbibliothek Wuppertal, freie Suche nach „Langemarck“. Achten Sie auf die massiven Treffer-Unterschiede, die allein in diesem Auszug zu den Rechercheergebnissen im OPAC des hbz oder des GBV erscheinen.

Neben Literatur benötigen Sie selbstverständlich auch Quellen. An erster Stelle steht dabei die Meldung der Obersten Heeresleitung (OHL), die in den zeitgenössischen Medien verbreitet wurde. Haben Sie Beispiele aus Zeitungen gefunden? Gibt es eine wissenschaftliche Edition dieser Meldung?

Denkbare Quellen sind auch archäologische Fundstücke aus der Schlacht wie ein Stahlhelm. Auch das im Jahre 1932 eingeweihte Denkmal auf dem Soldatenfriedhof von Langemarck wäre eine archäologisch-materielle Quelle. Möglicherweise existieren in Ihrer Stadt ähnliche Denkmäler oder Straßennamen, die an Langemarck oder andere Aspekte des Ersten Weltkriegs erinnern?

Gibt es literarische oder semi-literarische Zeugnisse wie Tagebücher oder Feldpost zur Schlacht? Bei der Recherche könnte Ihnen folgendes Werk begegnen: Neumann, Felix: Die Jugend von Langemarck: ein Heldenlied aus Flandern, Berlin 191736 – eine unter vielen literarischen Verarbeitungen des Geschehens, hier in Form eines „Epos“, das den Angriff der deutschen Truppen verherrlichte. Obwohl in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem Gefecht entstanden, stellt die Quelle schon eine Stufe der Rezeption dar. Für Fragen nach dem eigentlichen Geschehen ist sie keine sinnvolle Quelle, für Fragen nach der Deutung des Krieges hingegen eine ertragreiche. Wenn Ihr Forschungs- und Rechercheziel darin besteht, könnte Ihre vorläufige Arbeitsbibliographie wie auf der folgenden Seite (Abb. 16) aussehen:

Abb. 16: Provisorische Arbeitsbibliographie – provisorisch in den Ergebnissen wie in der (noch uneinheitlichen) Darstellung!

6. Zur Vertiefung

Auch wenn wir hier ein eng begrenztes Beispiel angeführt haben, so gilt dieses Vorgehen – mutatis mutandis – auch für alle anderen Epochen. Versuchen Sie es selbst anhand dreier Beispiele aus verschiedenen Epochen: Caesar und die Germanen, die Sachsenkriege Karls des Großen und der Dreißigjährige Krieg. Recherchieren Sie selbst einschlägige Literatur zu den genannten Themenfeldern!