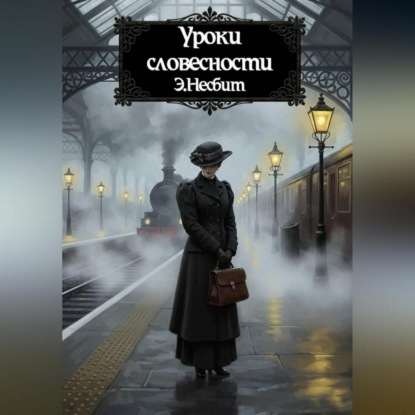

Уроки словесности

Издательство:

SelfPub

Метки:

английская классика,Самиздат,психология отношений,ироничная проза,романтическая любовь,викторианская эпоха,только на ЛитресПеревод:

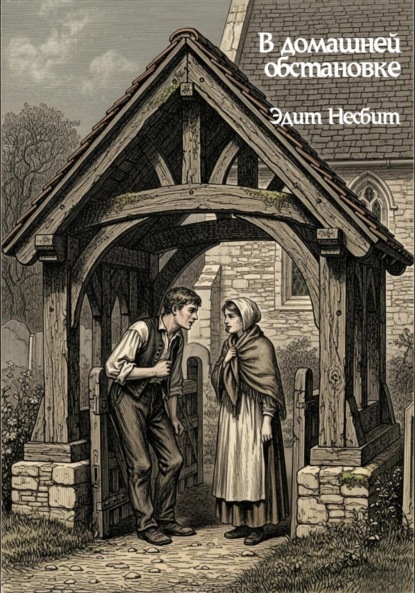

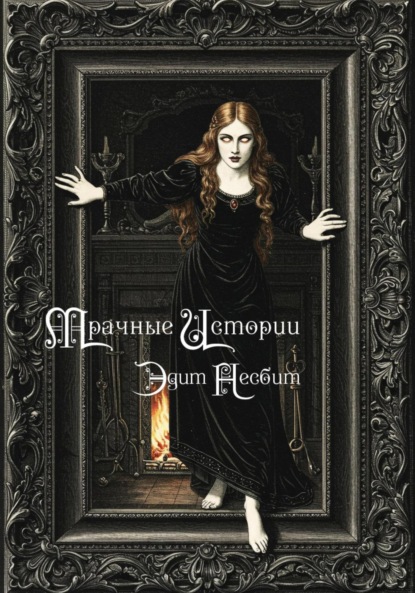

Геннадий ФилимоновВ этом сборнике рассказов, впервые опубликованном в 1903 году, знаменитая английская писательница Эдит Несбит (1858–1924), более известная своими произведениями для детей, с присущей ей иронией и психологической проницательностью исследует мир взрослых отношений. Ее герои — эдвардианские мужчины и женщины, наделенные «литературным чутьем», — постоянно пытаются разыграть свои чувства по сценариям великих драм и сентиментальных историй, что приводит к череде трагикомичных недоразумений, нелепых расставаний и запоздалых прозрений. Несбит мастерски вскрывает разрыв между возвышенными мечтами о любви и прозой жизни, создавая удивительно современные и остроумные зарисовки о том, как одно неверно понятое слово или жест, продиктованный книжным представлением о чести, способен разрушить судьбы.