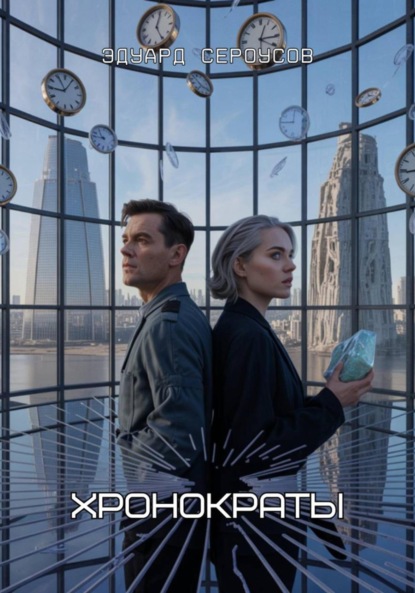

Хронократы

- -

- 100%

- +

Глава 1: Рынок часов

Московское утро открылось перед Андреем Соколовым ослепительным блеском стеклянной башни корпорации «Темпус». Он поднял глаза, следуя за сверкающими гранями небоскрёба, устремлявшимися в небо подобно часовой стрелке. Символизм был очевиден – компания, превратившая время в товар, размещалась в здании, напоминавшем гигантские часы. Андрей усмехнулся этой банальности. Для человека, работающего с фундаментальными законами физики, подобная метафоричность казалась почти оскорбительной в своей примитивности.

Электронный пропуск издал мягкий сигнал, пройдя сквозь считывающее устройство, и двери бесшумно разошлись перед ним. Атриум «Темпуса» напоминал интерьер дорогого хронометра – матово поблескивающие поверхности из металла и камня, чёткие геометрические линии и вездесущие часы различных форм и конструкций. Над головой медленно вращался огромный маятник, отбивающий секунды с гипнотизирующей равномерностью.

– Доброе утро, доктор Соколов, – поприветствовал его искусственный интеллект здания. – Ваш первый клиент уже ожидает в приёмной номер три.

– Который час? – машинально спросил Андрей, хотя прекрасно знал время. Этот вопрос стал своего рода ритуалом в мире, где минуты превратились в валюту.

– 9:05, доктор. У вас есть ещё двадцать пять минут до начала сеанса.

Андрей кивнул. Достаточно времени, чтобы просмотреть данные и подготовиться к процедуре. Он направился к лифтам, игнорируя снующий вокруг персонал – безупречно одетых сотрудников с идеальной осанкой и отточенными движениями. Все они носили тонкие серебристые браслеты – отличительный знак работника «Темпуса» и одновременно сканер биоритмов, позволяющий компании контролировать темпоральное состояние своих сотрудников. Андрей ощущал холод своего браслета на запястье – напоминание о его принадлежности к этой системе.

В лаборатории седьмого уровня его встретила Елена Орлова, коллега и руководитель аналитического отдела, привлекательная женщина тридцати пяти лет с пронзительными глазами и аккуратно собранными в пучок волосами.

– Я думала, ты сегодня не придёшь, – сказала она без предисловий. – Слышала, у тебя были интересные результаты вчерашних измерений.

Андрей снял пальто и повесил его на вешалку.

– Ничего особенного. Небольшие флуктуации в резонаторе. Возможно, погрешность калибровки.

Он не стал говорить о странном мерцании в камере во время вчерашней процедуры, когда пожилая женщина на мгновение словно раздвоилась, показывая одновременно свой нынешний облик и то, как она выглядела бы без процедур омоложения. Подобные глюки случались всё чаще, но руководство предпочитало их не замечать, списывая на оптические иллюзии или нервное перенапряжение операторов.

Елена выдвинула ящик стола и достала тонкую пластиковую папку.

– Твой сегодняшний донор – Дмитрий Карпов, двадцать два года, студент-физик из МГУ. Сдаёт время в первый раз, – она слегка нахмурилась. – Срочно нужны деньги на лечение матери. Рак поджелудочной, третья стадия.

Андрей взял папку, но не спешил её открывать. Он слишком хорошо знал подобные истории. В мире, где время можно продавать, отчаявшиеся люди часто жертвовали своими годами ради денег, необходимых для спасения близких. Иронично – сокращать собственную жизнь, чтобы продлить чью-то чужую.

– А получатель? – спросил он, хотя и так мог предугадать ответ.

– Аркадий Денисович Томилин, – Елена вывела на экран файл, и Андрей увидел фотографию пожилого мужчины с волевым лицом и холодными глазами. – Семьдесят шесть лет, владелец сети фармацевтических компаний. Подписал контракт на пять лет тринадцатого декабря, два года назад начал процедуры.

– Достаточно времени, чтобы увидеть похороны собственных детей, – произнёс Андрей с едва заметным сарказмом.

Елена поморщилась.

– Андрей, пожалуйста. Мы здесь не для морализаторства. Наша работа…

– …обеспечивать эффективную передачу темпорального ресурса от донора к реципиенту с минимальными потерями и максимальной стабильностью процесса, – закончил за неё Андрей. – Я помню корпоративный кодекс, Лена. Не волнуйся.

Он взял планшет и направился к выходу из лаборатории.

– Встретимся после процедуры. Хочу показать тебе кое-какие данные.

Спустившись на пятый уровень, Андрей оказался в секторе, где проходили непосредственные процедуры передачи времени. Дизайн этой части здания разительно отличался от представительских этажей. Здесь не было претенциозного декора и роскошных деталей – только клиническая функциональность, напоминавшая смесь операционной и физической лаборатории.

В приёмной ожидали двое – молодой человек, бледный и нервный, с растрёпанными тёмными волосами, и пожилой мужчина в безупречном костюме, лениво просматривавший что-то на своём планшете. Они сидели в противоположных концах комнаты, избегая взглядов друг на друга – донор и реципиент, два полюса системы, созданной «Темпусом».

– Доктор Соколов? – юноша вскочил, как только Андрей вошёл. – Я Дмитрий Карпов.

– Добрый день, – Андрей пожал ему руку, отметив непроизвольную дрожь его пальцев. – Вы готовы к процедуре?

– Да, я… – студент запнулся. – Я всё подписал, меня проинформировали о рисках.

– О рисках? – второй мужчина наконец поднял взгляд от планшета. – Какие могут быть риски, молодой человек? Корпорация «Темпус» гарантирует полную безопасность процедуры. Не так ли, доктор?

Он обращался к Андрею с интонацией человека, привыкшего, что его слова не подвергаются сомнению.

– Аркадий Денисович, – Андрей кивнул ему с профессиональной вежливостью. – Каждая процедура передачи темпорального ресурса имеет свои особенности. Мы обязаны информировать обе стороны о потенциальных последствиях.

– Разумеется, формальности, – отмахнулся Томилин. – Давайте приступим, у меня через час важная встреча. Хотя, – он усмехнулся, – теперь у меня будет гораздо больше времени на все встречи, не так ли?

Студент побледнел ещё сильнее, и Андрей ощутил укол раздражения. Такие, как Томилин, редко задумывались о реальной цене покупаемого ими времени.

Процедурная представляла собой круглое помещение, разделённое на две половины прозрачной перегородкой. В центре каждой половины располагалось массивное кресло, окружённое сложной аппаратурой. Кресла были направлены друг к другу, создавая иллюзию диалога между донором и получателем.

– Прошу вас, – Андрей указал Дмитрию на левое кресло, а Томилину – на правое. – Процедура займёт около сорока минут. Постарайтесь расслабиться и дышать ровно.

Пока ассистенты подключали электроды и датчики к телам обоих участников, Андрей занял позицию за контрольной панелью. Отсюда он мог наблюдать за всеми параметрами процедуры и вносить необходимые коррективы.

– Начинаем синхронизацию биоритмов, – произнёс он, активируя первый этап протокола.

На мониторах появились две кардиограммы – сердцебиения донора и реципиента. Постепенно, под воздействием слабых электромагнитных импульсов, они начали подстраиваться друг под друга, пока не достигли идеального соответствия.

– Синхронизация завершена, – сообщил компьютер. – Готовность к хронорезонансу.

Андрей нажал последовательность клавиш, активируя главный механизм процедуры. В центре комнаты между креслами возникло едва заметное мерцание, словно воздух начал плавиться и течь подобно жидкости.

– Хронорезонанс активирован, – произнёс Андрей. – Процесс передачи запущен.

На экранах появились новые графики, отображающие потоки темпорального поля между донором и реципиентом. Машина начала процесс, при котором биологическое время – те самые незримые часы, отмеряющие ритм жизни каждой клетки – перенаправлялось от молодого тела к старому.

Дмитрий закрыл глаза, его лицо напряглось, хотя сама процедура была практически безболезненной. Томилин, напротив, выглядел расслабленным и даже слегка улыбался, словно наслаждался омолаживающим спа-сеансом.

Спустя пятнадцать минут Андрей заметил первые визуальные изменения. Кожа Томилина приобрела более здоровый оттенок, мелкие морщины вокруг глаз начали разглаживаться. Дмитрий же, напротив, словно утратил часть своей молодой свежести – появились еле заметные тени под глазами, линии на лбу обозначились чётче.

А затем случилось то, что Андрей надеялся не увидеть снова. На мгновение – буквально на долю секунды – в пространстве между креслами возникло странное искажение. Дмитрий словно раздвоился, и рядом с его реальным образом проявилось полупрозрачное изображение его же, но заметно более старого – с глубокими морщинами, поредевшими волосами и впавшими щеками.

Андрей быстро взглянул на мониторы. Все показатели оставались в норме, никаких аномалий система не зафиксировала. Но он точно видел этот эффект – уже третий раз за последние две недели.

– Доктор Соколов, всё в порядке? – голос ассистентки вывел его из задумчивости.

– Да, процедура идёт нормально, – ответил он, стараясь скрыть беспокойство.

Оставшееся время процедуры прошло без происшествий. Когда хронорезонатор был деактивирован, Андрей подошёл к обоим участникам, чтобы оценить результаты. Томилин выглядел заметно моложе – его движения стали более энергичными, взгляд – более ясным. Биологический возраст его тела теперь соответствовал примерно шестидесяти пяти годам вместо семидесяти шести.

– Замечательно, – произнёс бизнесмен, рассматривая своё отражение в зеркале. – Просто замечательно, доктор. «Темпус» оправдывает каждую копейку.

Дмитрий, напротив, выглядел истощённым. Хотя внешние изменения были минимальными – его биологический возраст увеличился лишь на пару лет – психологический эффект был очевиден. Он двигался медленно, словно преодолевая сопротивление, глаза потеряли блеск.

– Как вы себя чувствуете? – спросил Андрей, помогая ему подняться с кресла.

– Странно, – тихо ответил студент. – Будто… будто часть меня исчезла. Я не могу это объяснить.

– Это нормальная реакция на первую процедуру, – заверил его Андрей, хотя знал, что это не совсем правда. Никто до конца не понимал, как человеческое сознание воспринимает искусственную манипуляцию с биологическим временем. – Через несколько часов вы почувствуете себя лучше.

– Мне скоро нужно будет прийти снова? – спросил Дмитрий с едва скрываемым страхом.

– По контракту вам предстоит ещё девять сеансов в течение трёх месяцев, – ответил Андрей, сверяясь с данными на планшете. – Следующий через неделю, в это же время.

Дмитрий кивнул, но в его взгляде читалось сомнение, словно он уже жалел о подписанном контракте. Однако документы были подписаны, деньги перечислены, а корпорация «Темпус» не предусматривала возможности аннулирования сделок. Время, однажды проданное, не возвращалось назад.

Когда участники процедуры покинули комнату, Андрей остался один. Он вернулся к контрольной панели и вызвал детальный отчёт о только что проведённой передаче. Все параметры были в пределах нормы, но его не отпускало беспокойство из-за увиденной аномалии.

Он скопировал данные процедуры на свой личный накопитель – действие, формально не запрещённое, но и не поощряемое компанией. Что-то происходило с темпоральным полем во время процедур, что-то, ускользающее от стандартных датчиков, но заметное человеческому глазу. И Андрей был полон решимости выяснить, что именно.

С этими мыслями он покинул процедурную, готовясь к своему следующему сеансу. В холле его ожидала очередная пара – молодая женщина с изможденным лицом и элегантная дама средних лет, прибывшая в сопровождении личного помощника. Рынок часов продолжал свою работу, безразличный к моральным дилеммам и невидимым трещинам в ткани реальности.

В конце рабочего дня, проведя ещё три процедуры, Андрей вернулся в свой кабинет, расположенный в тихой части научного крыла здания «Темпуса». Здесь, вдали от представительских зон и процедурных комнат, занимались теоретическими аспектами темпоральной физики – дисциплины, родившейся вместе с открытием способа передачи времени между живыми организмами.

Закрыв дверь и убедившись, что его никто не побеспокоит, Андрей погрузился в анализ собранных данных. Он создал трёхмерную визуализацию хронорезонанса, наблюдая, как потоки времени перетекают между двумя точками, соответствующими донору и реципиенту.

В определенный момент – точно тогда, когда он заметил аномалию – график показывал микроскопическую флуктуацию, почти незаметную, но всё же реальную. Это не было ошибкой измерения или оптической иллюзией. На долю секунды хронополе вместо плавного течения образовало миниатюрный вихрь, своего рода темпоральную турбулентность.

Дверь открылась без стука, и Андрей поспешно свернул голограмму. На пороге стоял Игорь Северин, глава службы безопасности «Темпуса» – высокий мужчина с военной выправкой и цепким взглядом.

– Доктор Соколов, – произнёс он с натянутой улыбкой. – Засиделись допоздна?

– Анализирую результаты сегодняшних процедур, – ответил Андрей, стараясь выглядеть спокойным. – Что-то срочное?

– Просто рутинная проверка, – Северин прошёл в кабинет без приглашения. – Некоторые сотрудники сообщили о странных явлениях во время процедур. Видения, фантомы, оптические искажения. Вы не замечали ничего подобного?

Андрей сохранил невозмутимое выражение лица, хотя сердце его забилось чаще.

– Процедура хронорезонанса иногда вызывает оптические эффекты из-за искривления пространства-времени в локализованной области. Это известный феномен, задокументированный ещё в первых экспериментах.

Северин кивнул, но в его взгляде читалось недоверие.

– И всё же, если вы заметите что-то необычное, что-то… выходящее за рамки обычных оптических эффектов, я бы хотел, чтобы вы сообщили мне лично. – Он протянул Андрею карточку. – Мой прямой номер. В любое время дня и ночи.

– Непременно, – Андрей взял карточку, чувствуя, как она жжет пальцы. – Если что-то обнаружу.

– Господин Хронов очень обеспокоен сохранением репутации технологии, – добавил Северин уже от двери. – Мы не можем допустить распространения слухов о каких-либо… побочных эффектах.

Когда за Севериным закрылась дверь, Андрей несколько минут сидел неподвижно, обдумывая произошедшее. Было очевидно, что служба безопасности что-то подозревает – возможно, другие сотрудники тоже замечали аномалии и докладывали о них. А может быть, «Темпус» уже знал об этих явлениях гораздо больше, чем показывал.

Собрав свои вещи, Андрей покинул здание корпорации. На улице уже стемнело, и сверкающая башня «Темпуса» возвышалась над городом, словно маяк, отмеряющий ритм новой эпохи – эпохи, где время стало товаром, а человеческая жизнь – всего лишь ресурсом для извлечения этого товара.

Идя по вечерней Москве, Андрей не мог отделаться от образа Дмитрия Карпова, студента, продавшего годы своей жизни ради спасения матери. Сколько таких молодых людей ежедневно приходило в «Темпус»? Сколько из них осознавало истинную цену своей сделки?

Он миновал «Временной банк» – ещё одно детище корпорации, где люди могли депонировать свои «временные кредиты» или брать ссуды под залог будущих лет. Очередь у входа состояла в основном из молодых людей с печатью отчаяния на лицах – тех, кому нужны были деньги здесь и сейчас, пусть даже ценой сокращения своего будущего.

Контрастом выглядел расположенный напротив бутик «Вечность» – роскошный салон, где состоятельные клиенты могли приобрести дополнительные годы в виде изящно оформленных сертификатов. Витрины переливались золотом и хрусталём, а рекламные голограммы обещали «время для того, что действительно важно».

Андрей знал, куда направляется. Не домой – туда он сейчас не хотел возвращаться. Вместо этого его путь лежал в старый район города, где в скромной квартире жил профессор Леонид Михайлович Вершинин – его бывший наставник, один из основоположников темпоральной физики, который когда-то отказался от работы над технологией передачи времени, предвидя её последствия.

Возможно, пришло время узнать, что именно он предвидел.

Глава 2: Темпоральная арифметика

Квартира профессора Вершинина находилась в старом кирпичном доме на окраине академического квартала – района, где селились в основном преподаватели и научные сотрудники. Здание выглядело архаично на фоне сверкающих высоток, заполонивших Москву за последнее десятилетие. Оно словно принадлежало другому времени – иронично, учитывая специализацию его обитателя.

Андрей поднялся на четвёртый этаж пешком – лифт в доме был старой конструкции и работал с перебоями. В подъезде пахло кофе и книжной пылью – запахи, почти исчезнувшие из современных жилых комплексов с их стерильной атмосферой и централизованными системами фильтрации воздуха.

Дверь открылась после второго звонка. На пороге стоял Леонид Михайлович – высокий, худощавый мужчина шестидесяти восьми лет с копной седых волос и проницательными серыми глазами за стёклами старомодных очков.

– Андрей Николаевич! – воскликнул он с искренним удивлением. – Какая неожиданность. Проходите, проходите.

Квартира профессора напоминала аналоговую библиотеку – книжные шкафы занимали почти все стены, а на полках теснились не только книги, но и различные научные приборы, модели, минералы. В воздухе витал аромат заваренного чая и табака.

– Присаживайтесь, – Вершинин указал на кресло у окна. – Чай, кофе?

– Чай, если можно, – ответил Андрей, осматривая кабинет своего бывшего наставника.

На рабочем столе громоздились стопки бумаг – настоящей бумаги, а не электронных носителей. Вершинин был известен своей приверженностью к аналоговым методам работы. «Цифра может исчезнуть в одно мгновение, – говорил он. – Бумага переживёт нас всех».

– Итак, – профессор вернулся с двумя дымящимися чашками, – чем обязан столь позднему визиту? Насколько я понимаю, «Темпус» загружает своих сотрудников работой до предела.

В его тоне не было осуждения, лишь лёгкая ирония. Вершинин никогда не критиковал Андрея за выбор места работы, хотя сам отказался от предложения Виктора Хронова возглавить научный отдел корпорации.

– Леонид Михайлович, – Андрей принял чашку, – я хотел бы поговорить о хронорезонансе. Точнее, о его побочных эффектах.

Вершинин замер на мгновение, его взгляд стал острее.

– Так-так. И какие побочные эффекты вас интересуют, молодой человек?

Андрей сделал глоток чая, собираясь с мыслями. Он не был уверен, насколько откровенным может быть с профессором. «Темпус» требовал от сотрудников соблюдения строгой конфиденциальности, а разговоры о любых аномалиях со сторонними лицами и вовсе могли расцениваться как нарушение корпоративной безопасности.

– Гипотетически, – начал он осторожно, – если бы во время процедуры передачи темпорального ресурса возникали локальные искажения поля… своего рода временные эхо или отражения… что бы это могло означать?

Вершинин долго смотрел на него, затем поднялся и подошёл к одному из книжных шкафов. Выдвинув нижний ящик, он достал толстую папку, перевязанную бечёвкой.

– Пятнадцать лет назад, когда мы только начинали исследования темпоральной физики, я написал теоретическую работу о потенциальных рисках манипуляций со временем, – сказал он, развязывая папку. – Статья не была опубликована. Рецензенты сочли её «спекулятивной» и «паникёрской». А когда появился «Темпус», Хронов сделал всё, чтобы эта работа осталась в моём ящике.

Он протянул Андрею пожелтевшие от времени листы.

– Прочтите третий раздел. «Темпоральная турбулентность и её последствия для причинно-следственных связей».

Андрей начал читать, и с каждой страницей его тревога росла. Вершинин пятнадцать лет назад теоретически обосновал возможность того, что частые и масштабные манипуляции с темпоральным полем могут привести к локальным искажениям пространственно-временного континуума. В работе описывались именно те эффекты, которые Андрей наблюдал в процедурной: временные фантомы, мгновенные проекции альтернативных состояний объектов, микроскопические временные петли.

– Но это… – он поднял взгляд на профессора. – Это именно то, что я начал замечать во время процедур. Леонид Михайлович, вы предвидели это ещё до создания действующего хронорезонатора?

– Предвидел – громко сказано, – Вершинин покачал головой. – Я лишь рассчитал вероятность таких эффектов на основе наших ранних экспериментов с темпоральными полями. Когда мы воздействовали на временной поток даже в микроскопических масштабах, возникали флуктуации, которые не вписывались в стандартные модели. Я экстраполировал эти данные на гипотетическую ситуацию массовой передачи времени…

– И пришли к выводу, что это опасно, – закончил за него Андрей.

– Именно. Но Хронов и другие инвесторы не хотели слышать о рисках. Они видели только коммерческий потенциал. «Представьте, – говорил мне Виктор, – люди готовы платить миллионы за лишний год жизни. А у нас есть технология, позволяющая дать им десятилетия!» Когда я заговорил о возможных пространственно-временных аномалиях, он назвал меня ретроградом, боящимся прогресса.

Вершинин вздохнул и подошёл к окну. За стеклом простирался ночной город – океан огней, пульсирующий в своём непрерывном ритме.

– Как часто вы наблюдаете эти аномалии? – спросил он, не оборачиваясь.

– Всё чаще, – признался Андрей. – Ещё месяц назад это были единичные случаи, которые можно было списать на усталость или игру света. Теперь я вижу их почти при каждой процедуре. И они становятся… интенсивнее. Сегодня я видел не просто мерцание или искажение – я видел человека таким, каким он стал бы через десятки лет ускоренного старения.

– А другие сотрудники? Они тоже замечают?

– Думаю, да. Сегодня ко мне приходил глава службы безопасности. Расспрашивал о «странных явлениях» во время процедур.

Вершинин резко повернулся к нему.

– Будьте осторожны, Андрей. «Темпус» вложил слишком много в свою технологию, чтобы позволить каким-то «аномалиям» подорвать доверие к ней. Если вы начнете задавать неудобные вопросы…

Он не закончил фразу, но Андрей понял невысказанное предупреждение. Он слышал истории о сотрудниках, которые слишком активно интересовались побочными эффектами хронорезонанса и внезапно увольнялись или переводились в отдалённые филиалы корпорации.

– Что, по-вашему, означают эти аномалии? – спросил Андрей, возвращаясь к научной стороне вопроса.

Вершинин снова сел в кресло напротив.

– Представьте время как реку, – начал он. – Плавное, равномерное течение от прошлого к будущему. Теперь представьте, что тысячи людей ежедневно черпают из этой реки ведрами, перенося воду из одного места в другое. Что произойдет с течением?

– Возникнут завихрения, водовороты, противотоки…

– Именно! – Вершинин оживился, как всегда, когда объяснял сложные концепции. – Каждая процедура хронорезонанса создает локальное искажение темпорального поля. В малых масштабах и при редком использовании это почти незаметно. Но «Темпус» проводит тысячи процедур ежедневно по всему миру. Это как промышленный забор воды из реки – рано или поздно экосистема не выдержит.

– И что произойдет тогда? – Андрей почувствовал, как холодок пробежал по спине.

– В моей теории, – Вершинин постучал пальцем по папке, – при достижении критической массы искажений начнутся крупномасштабные темпоральные аномалии. Временные петли, причинно-следственные парадоксы, возможно даже локальные остановки времени. Представьте район города, где время вдруг пойдет вспять. Или здание, где каждый этаж существует в своей временной зоне.

Это звучало фантастически, но Андрей слишком хорошо знал математические основы темпоральной физики, чтобы отмахнуться от таких прогнозов. Если Вершинин прав, то человечество играло с силами, которые в конечном счете могли разрушить саму ткань реальности.

– Должен быть способ предотвратить это, – сказал Андрей. – Может быть, если модифицировать протокол резонанса, добавить компенсирующие поля…

– Может быть, – Вершинин кивнул. – Но сначала нужно убедить «Темпус», что проблема реальна. А для этого нужны данные, измерения, доказательства.

– Я мог бы собрать их, – Андрей выпрямился. – У меня есть доступ к оборудованию, к историческим данным всех процедур.

– И рискнуть своей карьерой? Возможно, и большим?

– А что, если альтернатива – позволить этим аномалиям разрастись до неконтролируемого масштаба?

Вершинин долго смотрел на своего бывшего ученика, затем улыбнулся с гордостью.

– Вы всегда были не только блестящим ученым, но и человеком с совестью, Андрей Николаевич. Редкое сочетание в наше время.

Он поднялся и подошел к рабочему столу, выдвинул ящик и достал небольшое устройство, напоминающее наручные часы.

– Это прототип детектора темпоральных аномалий, – сказал он, протягивая прибор Андрею. – Я разработал его для своих исследований. Он регистрирует микроскопические колебания в темпоральном поле, которые обычные датчики пропускают.