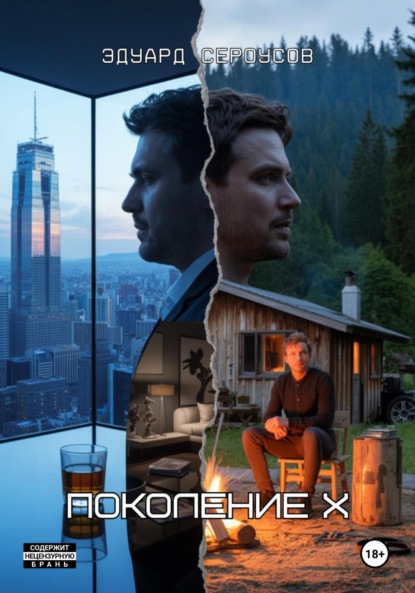

Поколение Х

- -

- 100%

- +

– Договорились, – Максим кивнул. – В какое время?

– В два часа дня, – Алёна допила чай. – Вы не пожалеете, Максим. Поверьте, то, что мы предлагаем, – не просто альтернативный образ жизни. Это путь к себе настоящему.

Они расплатились и вышли из кафе. На улице уже смеркалось. Зимний день подходил к концу, и парк медленно погружался в темноту, подсвеченную редкими фонарями.

– Где вы остановились в Москве? – спросил Максим. – Могу подвезти.

– Спасибо, но я остановилась у друзей недалеко отсюда, – Алёна улыбнулась. – Прогуляюсь пешком. До завтра, Максим.

Она протянула руку, и он пожал её – тёплую, с неожиданно сильным рукопожатием для такой хрупкой женщины.

Алёна ушла, растворяясь в сумерках парка, а Максим остался стоять, пытаясь разобраться в своих чувствах. Что-то в этой женщине притягивало его – не внешность (хотя она была привлекательна в своей естественности), а какая-то внутренняя сила, уверенность, цельность. То, чего ему самому так не хватало.

По дороге домой Максим обдумывал их разговор. Сообщество людей, живущих «настоящей жизнью». Это могло быть чем угодно – от искренней попытки создать альтернативное общество до банальной секты, промывающей мозги и выкачивающей деньги из наивных последователей.

Учитывая его недавно приобретённые миллиарды, версия с сектой казалась более вероятной. И всё же… что-то в словах Алёны находило отклик. Пустота, которую он чувствовал, достигнув вершины успеха, была реальной. Может быть, она действительно знала способ её заполнить?

Дома Максим первым делом открыл ноутбук и ввёл в поисковик имя основателя сообщества: «Игорь Валентинович Шустов философ».

Результаты были скудными. Несколько научных статей в философских журналах, датированных 2010-2014 годами. Упоминание в списке преподавателей философского факультета МГУ (2008-2015). Потом – ничего. Как будто человек исчез из информационного поля.

Максим попробовал поискать информацию о сообществе, но не знал его названия. «Сельская коммуна Подмосковье», «экопоселение философ Шустов», «альтернативное сообщество Россия» – все запросы давали только общие статьи о различных экологических инициативах, но ничего конкретного о том, что описывала Алёна.

Это было странно. В эпоху тотальной цифровой открытости сложно было представить активно действующее сообщество без следа в интернете. Ни сайта, ни группы в социальных сетях, ни упоминаний в новостях или блогах. Либо они действительно жили в полной изоляции от цифрового мира, либо намеренно скрывали свою деятельность. Оба варианта настораживали.

Максим откинулся в кресле, размышляя. Логика подсказывала, что это какая-то афера. Секта, которая выискивает богатых людей в кризисе среднего возраста, промывает им мозги и забирает деньги. Классический сценарий.

Но интуиция говорила другое. Алёна не выглядела как типичная сектантка. В ней не было фанатичного блеска в глазах, механических фраз, заученных улыбок. Она была… настоящей. По крайней мере, казалась такой.

И что он терял? Несколько дней своей бессмысленной жизни? Смешно.

Максим взял телефон и набрал номер Петра.

– Да? – ответил тот после нескольких гудков. В его голосе слышались приглушённые женские голоса и музыка.

– Пётр, мне нужна информация об одном человеке, – без предисловий сказал Максим. – Игорь Валентинович Шустов, бывший профессор философии МГУ.

– Сейчас? – в голосе Петра звучало недовольство. – Я немного занят.

– Я слышу, – сухо ответил Максим. – Но это важно. Можешь попросить кого-нибудь из твоих многочисленных «знакомых» в разных структурах пробить этого человека? Мне нужно знать всё – где живёт, чем занимается, с кем связан.

– Что случилось? – в голосе Петра появилось любопытство. – Ты влип во что-то?

– Нет. Просто… возникло предложение, которое меня заинтересовало. Хочу знать, с кем имею дело.

– Какое предложение? – не отставал Пётр.

Максим вздохнул. Он знал, что Пётр не успокоится, пока не получит ответ.

– Альтернативный образ жизни, – неохотно сказал Максим. – Что-то вроде экопоселения. Хочу узнать, насколько это легитимно.

– Ты серьёзно? – Пётр рассмеялся. – Ты, технологический гений с миллиардами на счету, думаешь уйти в экопоселение? Жить в глуши, копать грядки и срать в ведро?

– Я не говорил, что собираюсь уйти туда, – раздражённо возразил Максим. – Я хочу узнать больше, вот и всё. Ты можешь помочь или нет?

– Могу, конечно, – всё ещё посмеиваясь, ответил Пётр. – Дай мне до завтра. Узнаю всё, что можно, о твоём философе.

– Спасибо.

– Но серьёзно, Макс, – голос Петра стал серьёзнее. – Я понимаю, ты в поиске, тебе скучно, ты не знаешь, куда деть свои миллиарды. Но сельская коммуна? Это даже для тебя слишком эксцентрично.

– Может быть, – согласился Максим. – Но я хочу увидеть своими глазами, прежде чем судить.

Они распрощались, и Максим отложил телефон. Пётр был прав в одном – идея казалась эксцентричной даже ему самому. И всё же что-то тянуло его узнать больше. Может быть, любопытство. Может быть, отчаяние. А может быть, та искра подлинности, которую он увидел в глазах Алёны.

Максим поужинал заказанной едой из ресторана, посмотрел новости, проверил курс акций LotusTech (они восстановились после падения, значит, он «заработал» обратно свои потерянные миллионы, даже не пошевелив пальцем). Вся эта рутина казалась бессмысленной, механической.

Перед сном он открыл одну из научных статей Шустова, найденных в интернете. «Технологический императив и утрата экзистенциального измерения в современном обществе». Максим начал читать и неожиданно увлёкся. Шустов писал ясно, глубоко, без академического жаргона, который часто делает философские тексты непроницаемыми для непосвящённых.

Основная мысль статьи была проста и одновременно радикальна: технологический прогресс, который должен был освободить человека, превратился в новую форму рабства. Мы стали придатками к нашим устройствам, а не наоборот. Мы измеряем свою ценность цифрами – лайками, просмотрами, подписчиками, доходами. Мы потеряли связь с тем, что делает нас людьми, – с природой, с сообществом, с внутренним миром, с трансцендентным.

Максим закрыл ноутбук, чувствуя странное волнение. Слова Шустова резонировали с его собственными мыслями последних недель. С его собственной пустотой, которую не могли заполнить ни деньги, ни успех, ни статус.

Может быть, этот философ действительно нашёл альтернативный путь? Может быть, его сообщество – не секта, а искренняя попытка создать другой способ жизни?

Завтра он встретится с ещё одним членом сообщества, этим Николаем, и, возможно, получит больше ответов. А пока – спать.

Но сон не шёл. Максим ворочался в огромной кровати, а мысли возвращались к разговору с Алёной, к статье Шустова, к собственной пустоте. Он достиг всего, о чём мечтал, и обнаружил, что это «всё» – ничто. Какая ирония.

Он уснул только под утро, и ему приснилось, что он идёт по лесу, сквозь деревья пробивается солнечный свет, воздух пахнет хвоей и свежестью, и впервые за долгое время он чувствует себя… дома.

Кафе «Лесное» было почти пустым, когда Максим пришёл на встречу. Только пожилая пара в углу и молодая мать с ребёнком у окна. Алёны ещё не было. Максим заказал кофе и сел за тот же столик, что и вчера.

Он почти не спал и чувствовал себя разбитым. Утром позвонил Пётр с информацией о Шустове. Как оказалось, её было немного.

Игорь Валентинович Шустов, 58 лет, бывший профессор философии МГУ, уволился по собственному желанию в 2015 году. Продал квартиру в Москве, купил участок земли и старый дом в деревне Верхний Бор Тверской области. С тех пор жил там безвыездно. Никаких проблем с законом, никаких долгов, никаких скандалов. Обычный профессор, решивший уйти от мирской суеты.

Деревня Верхний Бор оказалась почти заброшенной – из сорока домов жилыми были меньше десяти. Однако за последние несколько лет там появились новые жители, в основном бывшие горожане. Они купили заброшенные дома, отремонтировали их, разбили огороды. Тихая сельская идиллия.

Ничего подозрительного. Ничего, что указывало бы на секту или мошенничество. Просто люди, решившие жить иначе.

Эта информация одновременно успокоила Максима и усилила его интерес. Может быть, Алёна действительно говорила правду? Может быть, это сообщество – не афера, а искренняя попытка создать альтернативный образ жизни?

Дверь кафе открылась, и вошла Алёна. За ней следовал молодой человек – высокий, худощавый, с длинными русыми волосами, собранными в хвост, и бородой. Он был одет просто, но аккуратно – джинсы, фланелевая рубашка, кожаная куртка, потёртая, но добротная. Взгляд открытый, внимательный.

– Максим, – Алёна улыбнулась, подходя к столику. – Рада, что вы пришли. Это Николай, о котором я говорила.

– Здравствуйте, – Николай протянул руку. Рукопожатие было крепким, мозолистым. Руки человека, привыкшего к физическому труду.

Они сели. Алёна и Николай заказали травяной чай, Максим попросил ещё кофе.

– Итак, – начал Максим, когда официантка отошла, – Алёна рассказала мне о вашем сообществе. Я бы хотел узнать больше.

– Что именно вас интересует? – спросил Николай. Его голос был спокойным, с лёгкой хрипотцой.

– Всё, – честно ответил Максим. – Как вы живёте? Что делаете? Как принимаете решения? Есть ли у вас правила, запреты?

Николай переглянулся с Алёной, словно они вели безмолвный диалог.

– Мы живём просто, – наконец сказал Николай. – Выращиваем пищу, строим и ремонтируем дома, делаем вещи, которые нам нужны. У каждого есть своё дело – кто-то лучше разбирается в сельском хозяйстве, кто-то в строительстве, кто-то в медицине или образовании.

– И вы полностью самодостаточны? – спросил Максим. – Не нуждаетесь во внешнем мире?

– Не полностью, – покачал головой Николай. – Мы не отшельники и не луддиты. Мы используем некоторые современные технологии, особенно те, что помогают производить энергию – солнечные панели, например. Покупаем то, что не можем сделать сами. Продаём излишки того, что производим – мёд, овощи, ремесленные изделия.

– То есть, вы не изолированы от общества?

– Не физически, – вмешалась Алёна. – Но ментально – да. Мы живём по другим принципам, с другими ценностями.

– Какими? – Максим подался вперёд.

– Подлинность. Простота. Гармония с природой, – Николай говорил медленно, словно подбирая каждое слово. – Мы верим, что человек не создан для бесконечной конкуренции, потребления и накопления. Что настоящая жизнь – это связь с землёй, с сообществом, с собственной глубинной природой.

– Звучит красиво, – кивнул Максим. – Но как это выглядит на практике? Какие у вас правила?

– Основных правил немного, – ответил Николай. – Мы не используем технологии, которые считаем вредными для человеческого духа – телевизоры, смартфоны, социальные сети. Мы не употребляем алкоголь и наркотики, кроме как в особых ритуальных контекстах. Мы решаем все важные вопросы сообща, уважая мнение каждого. Мы работаем не ради денег, а ради общего блага.

– А как насчёт личной собственности? – спросил Максим. – Всё общее?

– Не совсем, – покачал головой Николай. – У каждого есть личные вещи, личное пространство. Но основные ресурсы – земля, инструменты, транспорт – принадлежат сообществу.

– А новые члены? – Максим посмотрел на Алёну. – Они должны отдать всё своё имущество сообществу?

Николай улыбнулся.

– Вы думаете, что мы охотимся за вашими миллиардами?

– Вопрос справедливый, – заметила Алёна. – На вашем месте я бы тоже его задала.

– Мы не просим никого отдавать имущество, – сказал Николай. – Если человек решает присоединиться к нам, он сам решает, что делать со своими активами. Некоторые продают всё и жертвуют деньги на развитие сообщества. Другие оставляют имущество родственникам или на благотворительность. Третьи сохраняют свои счета и инвестиции.

– Но если я приеду к вам с чемоданом наличных, вы не откажетесь? – с вызовом спросил Максим.

– Если вы приедете с искренним желанием присоединиться к нам, мы будем рады любому вашему вкладу – материальному, интеллектуальному, эмоциональному, – спокойно ответил Николай. – Но мы не принимаем людей ради их денег. И не принимаем деньги от людей, которые не разделяют наших ценностей.

Максим откинулся на спинку стула, изучая молодого человека. В его словах, в его манере держаться была та же подлинность, которую он заметил в Алёне. Либо они оба были превосходными актёрами, либо действительно верили в то, что говорили.

– Как вы попали в сообщество? – спросил Максим. – Что было до этого?

– Я был программистом, – ответил Николай. – Работал в крупной IT-компании, хорошо зарабатывал. Но чувствовал, что задыхаюсь. Что проживаю не свою жизнь, а какую-то навязанную извне схему. Пытался найти смысл в путешествиях, в отношениях, в хобби – ничего не помогало. А потом встретил Игоря Валентиновича на лекции по философии. Мы разговорились, и он пригласил меня в гости. Я приехал на выходные – и остался.

История звучала искренне, хотя и подозрительно напоминала то, что рассказывала Алёна. Может быть, это был заготовленный нарратив для вербовки новых членов?

– И вы никогда не жалели о своём решении? – спросил Максим. – Не скучали по городской жизни, по технологиям, по комфорту?

– Иногда скучал, – признал Николай. – Особенно поначалу. Было тяжело физически – непривычная работа, ранние подъёмы, отсутствие горячей воды в кране. Но знаете что? Эти трудности помогли мне почувствовать себя… настоящим. Живым. Не просто потребителем, а создателем. Человеком, который способен обеспечить себя всем необходимым своими руками.

– Я понимаю это чувство, – тихо сказал Максим.

И он действительно понимал. Создавая NeuraTech, строя компанию с нуля, он испытывал то же ощущение подлинности, творчества, жизни. А потом пришли инвесторы, советы директоров, финансовые консультанты – и всё превратилось в цифры, отчёты, графики. Жизнь ушла, осталась только механика.

– Что вы сейчас делаете в сообществе? – спросил Максим. – Чем занимаетесь?

– Я отвечаю за пасеку, – с гордостью сказал Николай. – У нас тридцать ульев. И помогаю с техническими вопросами – ремонтирую солнечные панели, ветряки, систему водоснабжения.

– И это приносит вам больше удовлетворения, чем программирование?

– Безусловно, – без колебаний ответил Николай. – Когда ты видишь прямую связь между своими действиями и результатом – это непередаваемое чувство. Когда ты своими руками собираешь мёд, чинишь крышу, выращиваешь пищу, ты чувствуешь себя… человеком. Не винтиком в огромной машине, а цельным существом.

Принесли напитки. Они пили молча, каждый погружённый в свои мысли.

– У меня предложение, – наконец сказал Максим. – Я хотел бы приехать к вам. Посмотреть всё своими глазами. Но не сейчас – на следующей неделе. Мне нужно завершить некоторые дела в Москве.

Алёна и Николай переглянулись.

– Конечно, – кивнула Алёна. – Мы будем рады видеть вас в любое время. Но… если возможно, приезжайте до праздника весеннего равноденствия. Это особое время для нашего сообщества. Вы увидите нас в полном составе, почувствуете нашу… энергию.

– Я постараюсь, – пообещал Максим. – Когда точно этот праздник?

– В ближайшую субботу, – ответил Николай. – Двадцатого марта.

– Тогда я приеду в пятницу, – решил Максим. – Если скинете мне точный адрес и как добраться.

– Лучше я вас встречу на станции, – предложил Николай. – От железной дороги до нас ещё двадцать километров по просёлочным дорогам. Без провожатого легко заблудиться.

– Договорились.

Они обменялись номерами телефонов. Максим заметил, что у Николая была простая кнопочная Nokia – никаких смартфонов.

– У вас совсем нет интернета? – спросил Максим. – Никакой связи с внешним миром?

– Есть, – ответил Николай. – В общем доме стоит компьютер с интернетом. Мы используем его для необходимых дел – заказа материалов, продажи нашей продукции, связи с родственниками. Но доступ ограничен – по два часа в неделю на человека.

– И вам этого достаточно? – Максим не мог представить себе жизнь с таким ограниченным доступом к информации.

– Более чем, – улыбнулся Николай. – Когда у тебя всего два часа, ты не тратишь их на бессмысленный сёрфинг или социальные сети. Ты делаешь то, что действительно важно.

Они поговорили ещё немного о практических аспектах жизни в сообществе – о питании (в основном вегетарианском, но не строго), о распорядке дня (ранний подъём, коллективные завтраки, работа до обеда, послеобеденный отдых, вечерние занятия и обсуждения), о жилье (у каждого своя комната или небольшой дом, в зависимости от размера семьи).

Чем больше Максим слушал, тем больше ему хотелось увидеть это место своими глазами. Это было так не похоже на его нынешнюю жизнь, так противоположно всему, к чему он привык. И всё же что-то в этой простоте, в этой подлинности притягивало его.

– До встречи в пятницу, – сказал Николай, когда они прощались. – Я буду ждать вас на станции Калистово в семь вечера. Это электричка с Ленинградского вокзала, отправление в 16:35.

– Я буду, – пообещал Максим, пожимая его руку.

Николай ушёл, а Алёна задержалась.

– Спасибо, что даёте этому шанс, – сказала она. – Знаю, для человека вашего положения это необычный шаг.

– Я ни к чему не обязываюсь, – напомнил Максим. – Просто хочу увидеть альтернативу. Понять, возможна ли другая жизнь.

– Она не просто возможна, – улыбнулась Алёна. – Она реальна. И она ждёт вас.

Они попрощались, и Максим остался один. Он допил остывший кофе, размышляя о предстоящей поездке. Часть его считала всю эту затею блажью, прихотью пресыщенного миллиардера, ищущего новых острых ощущений. Но другая часть… другая часть отчаянно надеялась найти ответы, которых так не хватало в его нынешней жизни.

Глава 4: Решение

Следующие несколько дней Максим провёл, исследуя антитехнологическое движение. То, что начиналось как простое любопытство, переросло в настоящее увлечение. Он читал статьи, книги, смотрел документальные фильмы о людях, которые отказались от современного образа жизни ради чего-то более простого, более подлинного.

Он узнал о неолуддитах, которые противостояли технологическому прогрессу из-за его негативного влияния на общество и окружающую среду. О движении «техноминимализм», члены которого стремились использовать только самые необходимые технологии, отказываясь от цифровых излишеств. О различных экопоселениях по всему миру – от израильских кибуцев до американских коммун и российских родовых поместий.

Большинство этих инициатив казались наивными, утопичными, обречёнными на провал в долгосрочной перспективе. И всё же было что-то привлекательное в идее жизни, свободной от постоянного информационного шума, корпоративных крысиных бегов, бесконечной погони за новейшими гаджетами и модными брендами.

В среду утром Максиму позвонил Пётр.

– Привет, отшельник, – в его голосе звучала насмешка. – Как подготовка к жизни в лесу? Уже купил топор и лапти?

– Очень смешно, – сухо ответил Максим. – Я просто еду посмотреть. Ничего больше.

– Конечно-конечно, – Пётр не скрывал скептицизма. – Слушай, мне удалось узнать ещё кое-что о твоём философе и его коммуне.

– И что же?

– Ничего криминального, – признал Пётр. – Живут тихо, налоги платят, с законом не конфликтуют. Официально они зарегистрированы как сельскохозяйственный кооператив «Истоки». Продают мёд, травы, варенье, какие-то ремесленные изделия. Всё легально.

– Звучит не так уж плохо, – заметил Максим.

– Да, но есть нюансы, – продолжил Пётр. – Во-первых, они очень закрытые. Никого не пускают просто так, только по приглашению. Местные считают их странными, держатся от них в стороне. Во-вторых, там были случаи, когда люди приходили, а потом пропадали из виду. Родственники их не могли найти.

– Что значит «пропадали»? – насторожился Максим.

– Не в смысле убийства или похищения, – уточнил Пётр. – Просто человек приходит в эту коммуну, а потом перестаёт общаться с внешним миром. Не отвечает на звонки, не приезжает к родственникам. Как будто отрезает все связи.

– Может быть, по собственному желанию? – предположил Максим.

– Возможно, – согласился Пётр. – Но согласись, это странно. И, в-третьих, их лидер – этот Шустов. У него была странная история в МГУ. Он ушёл не совсем по собственному желанию. Были жалобы от студентов на… скажем так, необычные методы преподавания. Какие-то медитации, гипноз, эксперименты с изменёнными состояниями сознания.

– Серьёзно?

– Да. Официально ему предложили уйти по-хорошему, без скандала. Он согласился. Через пару месяцев продал квартиру и исчез в своей деревне.

Максим молчал, обдумывая информацию. Это действительно звучало настораживающе. С другой стороны, нетрадиционные методы преподавания не означали автоматически, что Шустов был опасным манипулятором. Возможно, он просто опережал своё время, пытался внедрить новые подходы в консервативную академическую среду.

– И ещё кое-что, – добавил Пётр. – Я нашёл одного бывшего члена этой коммуны. Она ушла от них два года назад. Мы можем с ней встретиться сегодня вечером, если хочешь. Услышишь информацию из первых рук.

– Определённо хочу, – сказал Максим. – Где и когда?

– В семь вечера, кафе «Март» на Патриарших. Знаешь такое?

– Найду.

Они договорились встретиться там, и Максим вернулся к своим исследованиям. Теперь, когда у сообщества появилось имя – «Истоки» – он мог более целенаправленно искать информацию. Но результаты были скудными. Несколько упоминаний в статьях об экопоселениях, пара объявлений о продаже мёда и варенья, ничего существенного.

Это было странно в эпоху социальных медиа, когда любое сообщество, любая организация стремились к присутствию в цифровом пространстве. «Истоки», похоже, намеренно держались в тени.

Вечером Максим приехал в кафе «Март» – небольшое, модное место на Патриарших прудах. Пётр уже был там, сидел за столиком с молодой женщиной – худенькой, с короткими тёмными волосами и напряжённым выражением лица.

– Максим, это Ирина, – представил Пётр, когда Максим подошёл. – Она провела в «Истоках» два года.

– Здравствуйте, – Ирина подняла глаза. Они были настороженные, немного затравленные.

– Здравствуйте, – Максим сел напротив. – Спасибо, что согласились встретиться.

– Пётр сказал, вы собираетесь туда поехать, – она говорила тихо, словно боясь, что её подслушают. – Я хотела… предупредить.

– О чём?

– Это не то, чем кажется, – Ирина нервно теребила салфетку. – С поверхности всё выглядит идеально – гармоничное сообщество, простая жизнь, единение с природой. Но под этим фасадом… другая реальность.

– Какая? – Максим подался вперёд.

– Шустов – не тот, за кого себя выдаёт, – Ирина говорила всё быстрее, словно торопилась высказаться. – Он использует людей. Манипулирует ими. Заставляет их отказаться от всего – от имущества, от связей с внешним миром, от собственной воли. Он… как сказать… создаёт зависимость.

– Каким образом? – спросил Максим. – Наркотики? Гипноз?

– Не так примитивно, – покачала головой Ирина. – Это сложнее. Он использует изоляцию, групповое давление, ритуалы, психологические техники. Постепенно, день за днём, ты начинаешь верить, что внешний мир враждебен, что только сообщество может дать тебе безопасность и смысл. Ты становишься готовым на всё ради одобрения группы, ради места в иерархии. Это… как добровольное рабство.

– Но там же живут десятки людей, – возразил Максим. – Неужели все они – жертвы манипуляций?

– Не все осознают, что происходит, – Ирина смотрела в свою чашку с чаем. – Многие искренне верят в идеалы сообщества. Другие просто боятся признаться себе, что попали в ловушку, что потратили годы жизни на ложь.

– Как вы сами туда попали? – спросил Максим.

– Так же, как и все, – горько усмехнулась Ирина. – Была в кризисе, искала смысл жизни. Моя подруга рассказала мне о сообществе, пригласила в гости. Всё выглядело так привлекательно, так аутентично. Я осталась на неделю, потом на месяц, потом насовсем.

– И что заставило вас уйти?

Ирина молчала долго, собираясь с мыслями.

– Я начала замечать вещи, – наконец сказала она. – Маленькие несоответствия. Двойные стандарты. Шустов проповедовал простоту и отказ от материальных благ, но сам жил в лучшем доме, ел лучшую пищу, имел доступ к технологиям, запрещённым для остальных. Он говорил о равенстве, но создал жёсткую иерархию, где близость к нему определяла твой статус. Он проповедовал свободу, но контролировал каждый аспект нашей жизни – что мы ели, с кем общались, о чём думали.

– И вы просто ушли? – спросил Максим. – Так просто?

– Не просто, – Ирина покачала головой. – Я планировала уход месяцами. Собирала немного денег, восстанавливала контакты с внешним миром. Потом уехала якобы навестить больную мать – и не вернулась. Они звонили, угрожали, говорили, что я предала сообщество, что умру одинокой и несчастной в «мёртвом мире». Потом, наконец, оставили в покое.